《天全六番稿》考論

柳 森(國家圖書館古籍館)

張韜(1651-1710?),字權六,一字球仲、求仲,號紫微山人,浙江海寧硤石人,貢生。清康熙二十二年(1683)起,任浙江烏程縣訓導十七載,三十八年(1699)升四川天全六番招討司經歷,四十七年(1708)任安徽休寧縣知縣。與查慎行、毛際可、徐倬、韓純玉、汪文柏等文人名士多交游唱酬。著《大云樓集》《天全六番稿》等,亦精戲劇,以雜劇《續四聲猿》在清代戲劇史上占有一席之地,鄭振鐸先生稱:“韜詩文皆佳,填詞亦足名家。雜劇尤為當行。續青藤之《四聲》,雋艷奔放,無讓徐、沈,而意境之高妙,似尤出其上。青藤、君庸諸作,間雜以嘲戲。韜作,則精潔嚴謹,無愧為純正之文人劇。清劇作家,似當以韜與吳偉業為之先河。然三百年來,韜名獨晦。生既坎坷,沒亦無聞。論敘清劇者,宜有以表章之矣。”[1]不過,張韜詩作卻少為人知,《天全六番稿》是其為官四川天全六番招討司期間的游記詩集,除了陳光貽先生在《中國方志學史》與《稀見地方志提要》中,將該書視為中國古代詩體方志代表作之外,學界尚未有其他成果予以關注。由此,今就《天全六番稿》成書背景、文獻價值展開論述,并厘清張韜之生平與在川期間交游,亦討論其文獻性質,證明該書并非詩體方志。

1 成書背景

《天全六番稿》現存版本僅有清康熙刻本,僅國家圖書館、上海圖書館有收藏。經筆者比對,二者行款與所載內容一致,該書行款為半葉十行十九字,白口,四周單邊,單魚尾。另,書中“玄”“炫”“眩”缺筆避諱,《渡瀘詩》中有三葉版心誤刻為“入峽詩”。本書無題名頁,亦無明確刊刻時間。張韜自序落款為“康熙丁亥谷雨,海寧張韜識于金臺旅舍。”“康熙丁亥”即清康熙四十六年(1707),上海圖書館據此著錄該書刊刻時間,而國家圖書館則著錄為清康熙刻本。在國家圖書館藏本中,各卷卷端均有鈐印“霞舫”“蓮印”,經筆者考證,印主為清末江西萍鄉舉人朱照蓮,其生平資料奇缺,僅見《(同治)萍鄉縣志》載:“朱照蓮,歸圣鄉人,候選教諭。咸豐十年(1860) 舉人。”[2]

《天全六番稿》五集六卷,分別為《入峽詩》一卷、《渡瀘詩》一卷、《出棧詩》一卷、《碉門詩》一卷、《蓉城詩》二卷。關于成書時間,遍覽書中所載詩作,記事下限為《丁亥元旦后四日恭謁西岳灝靈廟二首》,此中“丁亥”為清康熙四十六年(1707),同時,《贈同門滿明府搖飛》乃張韜為好友四川富順知縣滿云鹔所作,其中有云“五年良吏書屏久,報最今看拜玉墀。”滿云鹔于清康熙四十六年(1707)升任直隸開州府知州。由此可知,與刊刻時間一致,《天全六番稿》成書于清康熙四十六年(1707)。

是書前有張韜自序,并為每集撰寫簡短提要,其中或敘述其游歷所經地方相關情況,或談及游歷背景。縱覽全書可知,該書為張韜為官四川天全六番招討司期間的游記詩集,同時,因張韜為官之地與游歷之所,其時均屬遠離中原王朝統治核心區域的邊疆地區,因此,該書亦可被視為一部清代中下層邊吏所作邊塞游記詩集。

張韜于清康熙三十八年(1699)升任四川天全六番招討司經歷,由此開始了近九年的邊吏生涯。張韜入川之際,正值“西爐之役”進行之時,其即被調往軍前,從事督運糧餉等后勤保障工作。這一書生戎馬的從征經歷,亦是張韜撰寫《天全六番稿》的重要時代背景之一。書中《渡瀘詩》一卷即作于其往返瀘河兩岸、督運夫餉之際。

“西爐之役”,亦稱“昌側集烈之亂”。明末清初,西南邊疆地區尚未安定,西藏地區暫被和碩特蒙古部固始汗控制,打箭爐營官亦由其直接委派。清康熙三十九年(1700),打箭爐營官昌側集烈欲憑借固始汗之力獨霸一方,遂殺死明正土司奢扎寨巴,越過大渡河舉兵東進,擾及雅州府所轄地方,與清軍隔河對峙。對此,清廷命四川提督唐希順率軍前往平亂。清軍收復大渡河各渡口后,唐希順、張自成、馬爾植等率軍三路出擊,用時五日,即生擒昌側集烈,并將其斬首示眾。康熙四十年(1701)正月,唐希順率部進駐打箭爐,由此,歷時半年之久的“西爐之役”宣告結束。對此,《天全六番稿》中有數首詩言及此役,詳細記述了戰役的起因、過程與影響。如,關于戰爭起因,張韜寫道:“蠢爾爐蠻忽跳梁,營官專利肆披倡。盤據舊疆驅犬羊,毆死明正奮螳螂(喇嘛以鐵筒毆死明正長官司)。數藐命官逞丸蜣,虐取茶商如貪狼。大臣拜疏達帝閶,元戎移師弓矢張。”此役過后,張韜方才回到天全地方,開始其在高、楊兩土司治下的邊吏生活。

其間,因張韜身為受傳統儒家文化熏陶的下層官吏,生活工作于施行土司制度的西南少數民族聚居的天全邊土,長期面對制度、宗教、民族等多方面的文化沖擊。由此,張韜必然提筆記事、以詩詠懷,這是《天全六番稿》成書的主要背景。

首先,天全六番招討司地處漢藏交通要道,是漢藏兩地茶馬互市的重要集散地,同時該地為三十六番出入孔道,因此其軍事地位十分緊要。關于天全六番招討使司的建制沿革,元憲宗時,置六安宣撫司,屬吐蕃等處宣慰司,后改為六番招討司,又分置天全招討司。明洪武六年(1373),將元代的六番招討司、天全招討司合并,設立天全六番招討司,以前土官高英、楊藏卜為正、副招討,秩從五品,初屬四川布政使司,二十一年(1388),改隸四川都司。同年,高敬嚴襲職,偕楊藏卜奏請以土民為兵戍守邊界,并得中央政府批準,天全六番招討司遂為武職。

其次,所謂“六番”,據《蜀中廣記》載:“部落凡六,曰:馬村、蘇村、金村、楊村、隴東村、西碉村,或謂六番之名始此。非五代碉門、黎雅等六名也。”[3]在清順治、康熙兩朝,中央政府為保持西南邊疆穩定,在土司制度方面沿襲明制,未對天全土司制度予以變革,仍三歲一貢,賞賜甚豐。順治九年(1652)招討使高躋泰投誠襲職,且平吳三桂有功,加都督僉事。自雍正六年(1728)始,天全六番招討使司因土司貪殘不法被改土歸流,雍正七年(1729),正式設立天全州,治所仍在碉門。

再次,張韜所任天全六番招討司“經歷”一職,品級較低。“經歷”屬掌出納文移的下層官吏。金朝始設此官,為樞密院、都元帥府等機構之屬官。元、明時期,沿置于宣政院、通政司、都察院等衙署。清時,“經歷”多設于都察院、宗人府、布政司、通政司、按察司、鹽運司,在邊疆民族地區州縣亦有設置。據《(乾隆)雅州府志》載:“國初,順治九年,土司高濟太(即高躋泰——筆者注)來歸,仍因明制,天全六番高氏為正招討使司,楊氏為副招討使司,設經歷司一員于二司內。康熙壬午(四十一年,1702-筆者注),楊自唐從征西爐有功,加宣慰使司,隸雅州。”[4]卷二同時,據成書于明代的《官爵志》載:“唐有招討使用兵權置,后以節度使兼之。元有招討使、副招討。今招討從五品,招討副正六品,首領、吏目從九品,經歷從七品。”[5]有關清初官制品級資料不多,而且天全土司改土歸流之前,清政府在土司管理制度方面多沿襲明制,另據《康熙朝品級考》載:“康熙九年題定,從七品:宣慰司經歷,招討司經歷。”[6]由此可知,張韜所任經歷的品秩應為從七品。綜上,身為低級官吏的張韜因位卑言輕,故而以詩寄情,書中的《入峽詩》一卷、《出棧詩》一卷、《碉門詩》一卷、《蓉城詩》二卷,即記錄張韜在天全土司之地的為官與生活經歷。

2 文獻價值

《天全六番稿》傳播范圍不廣,就目前可見,僅(清)阮元編《兩浙輶軒錄補遺》收錄書中《六番八詠次前輩尹楚白先生韻(之五)》一首,但詩題誤作“六蕃次前輩尹楚白韻”。[7]另,《清人詩文集總目提要》認為張韜自刻《天全六番稿》,“后增以新作,編為《大云樓集》十二卷,”[8]此說并不準確,經筆者通讀成書于張韜為官浙江烏程縣訓導期間的詩文集《大云樓集》,發現其中并未涉及《天全六番稿》。因此,《天全六番稿》的文獻價值亟待揭示。

2.1 有利于揭示張韜生平及其在川期間的交游情況

2.1.1 更加準確地揭示張韜生平情況

一方面,張韜生平鮮見史籍。在《(康熙)海寧縣志》《(乾隆)海寧州志》及《(咸豐)天全州志》中,均對張韜只字未提。而《(道光)海昌備志》《(民國)海寧州志稿》則僅在錄其詩時,方簡述其生平。另《(乾隆)烏程縣志》述其生平為:“張韜,字權六,海寧人。二十二年(1757)任。捐俸重建啟圣祠并修造增置訓導衙署。”[9]而《(光緒)烏程縣志》亦沿此說。另一方面,學界關于張韜生平之考論語焉不詳,亦多錯誤。鄭振鐸先生認為“韜字權六,自號紫微山人。生平事跡,不甚可考。僅知其嘗司訓烏程,且曾與毛際可、徐倬、韓純玉諸人交往而已。韜之生年,當在順治、康熙之際。”[1]曾永義先生《清代雜劇概論》亦采此說。而對張韜生平考證最多者,當屬鄧長風先生《明清戲曲家考略》一書。鄧先生認為:“張韜的下一任潘廣烜是二十八年任,可見張韜在1683-1689年當了六年烏程儒學訓導。……張韜就任天全六番州經歷之職(縣志云‘四川招討司經歷’,不確),究竟是在何時?迄未見諸記載。……可見張韜任天全招討司經歷,是在康熙三十九年至四十六年(1700-1707)之間,并非緊接于烏程教職之后,而是相隔了十余年。……張韜或生于順治間,卒于康熙四十九年(1710)以后不久,大約活了六十歲左右。”[10]事實上,鄧先生以上結論多為錯誤。對此,《天全六番稿》即有助于我們厘清張韜就任安徽休寧縣知縣之前的生平情況。

首先,張韜在《大云樓集》中即已言明個人生年為清順治八年(1651,辛卯)閏二月。在《前七夕三首吳子清峙戒用牛女星河乞巧穿針鵲橋雙星諸語》中,張韜寫道“余亦生逢春仲閏(余生于辛卯閏二月),何如秋蚤喜纏綿。”[11]同時,在《天全六番稿》中的《碉門紀異詩》云:“笑殺須眉五十三,自慚自責自加憐。”可見,其時張韜已五十三歲。另據此詩前小序曰:“癸未八月之二日,文氏公堂大座。”此中“癸未”即指康熙四十二年(1703),由此可推知,張韜生年為清順治八年(1651),這恰與《大云樓集》所載相互印證。因此可斷定,張韜生于清順治八年(1651)是毫無疑問的。

其次,張韜擔任浙江烏程縣儒學訓導并非六年,而是長達十七年之久。張韜在《六番八詠次前輩尹楚白先生韻》之三云:“苕霅傳經十七載,一肩行李向番蠻。”同時,“白藕花香去白蘋,芹宮禮樂夢中親(余于夏間離烏程學署)。永安已作菁莪地,猶得扣衣拜至人(夔州府學即永安宮地)。”此外,張韜在自序中言及:“癸亥,司訓烏程。吳興山水清遠時,為西塞之游。署有桐軒花時,復多賓朋唱和。十七年中,得詩六卷,課文之暇,又得講義、樂府、雜著八卷,諸從游強以災梨。己卯,量移天全,絕無簿書之事。”如張韜自言,其于康熙二十二年(1683,癸亥)起任烏程縣訓導,十七年中,得詩文十四卷,刊成《大云樓集》,后于康熙三十八年(1699,己卯)遷四川天全六番招討司經歷。可見,張韜離任烏程縣儒學訓導之后直接入川就任,此二職其間并無相隔。但是,鄧先生根據《(乾隆)烏程縣志》中《職官·訓導》載張韜的下一任潘廣烜是二十八年任,由此得出張韜任職六年的結論。實際上,該志中有關張韜訓導一職繼任者的記載全文為:“潘廣烜,山陰人,貢生,二十八任,丁艱去。金瑞,秀水人,貢生,四十年任。丁艱去。”[9]可見,因繼任者潘廣烜丁艱去職,金瑞于康熙四十年(1701)任,因而筆者推測張韜任烏程訓導直至康熙三十八年(1699),即其入川赴任之前。另,張韜所任職務為“四川天全六番招討司經歷”,因天全州之設立始于雍正七年(1729),因此,“四川天全六番州經歷”“天全檢討司經歷”等說亦不準確。

2.1.2 了解張韜家庭生活情況

《贈嘉定姜纂文使君一百二十韻消防栢梁體》中云:“今年妻孥來蒼茫,囊中羞澀愁無粻。”該詩作于康熙四十一年(1702),可知張韜妻兒于當年來川與其團聚。在作于康熙四十二年(1703)的《碉門詩》卷中有《喜得小孫》云:“白發蕭蕭五十翁,孫枝挺秀感蒼穹。傳家故物惟清白,莫以貧寒怨乃公。”可知,是年其又添一孫。在《出棧詩》卷中有詩《丙戌除夕宿南湖驛旅舍》曰:“荒涼旅舍客,父子各他鄉。階也棲吾里,陔乎滯異方。蘭蓀空白茁,柏葉孰持觴。幸有良朋在,三杯遣興長(大兒名‘蘭階’,次兒名‘蘭陔’。余有五孫。良朋,滿子搖飛,彭子粹中)。”“丙戌”即康熙四十五年(1706),此為張韜出川赴陜途中,夜宿漢中南湖驛所作。由此可知,張韜膝下有二子:蘭階、蘭陔,其時,蘭階已隨父入川并客居天全,而蘭陔尚在家鄉,故而父子異鄉,孤苦非常。另,時年五十六歲的張韜,此時已有孫五人。

2.1.3 還原張韜在四川任職期間的大致經歷

首先,張韜在自序中言及“余于五月初二日渡瀘轉餉”,同時,《贈嘉定姜纂文使君一百二十韻消防栢梁體》曰:“絡繹千夫運餉忙,深慚督率冒雪霜(余在軍前,始管糧餉,后管夫役)。”即自康熙三十九年(1700)五月起,張韜往來于瀘河兩岸,主要從事督運糧餉、掌管夫役等戰時后勤保障工作。其次,張韜對于在天全地方的為官經歷與日常生活均筆墨較少,僅以《碉門紀異詩》記述了其參加的康熙四十二年(1703)天全高土司之妻文氏護篆拜堂一事。同時,因公赴成都數次,由此,以《蓉城詩》二卷記程途風景,述內心情懷。再次,由四川巡撫能泰舉薦,張韜因政績卓異而提拔入覲,遂以《出棧詩》一卷記錄其康熙四十五年末至四十六年初(1706-1707)期間,出川入陜途中所見。

2.1.4 揭示張韜在四川為官期間的交游情況

首先,張韜與時任四川巡撫能泰有一定往來,而且能泰對張韜有知遇之恩。張韜在自序中寫道:“余蒙能大中丞異恩,以卓薦入都。”嗣后,康熙四十七年(1708),張韜升任安徽休寧縣知縣。在作于康熙四十四年(1705)的《蓉城詩》二卷之一的《恭賦能大中丞峨眉祝圣詩一百韻》中,張韜對能泰予以夸贊奉承,即:“圣主加意在西顧,推心置腹感氐羌。聲教遠被烏思藏,爐蠻效順來篚筐。特簡名臣撫全蜀,崇文奮武恤農商。訟簡刑清屏奸宄,敦本興讓重膠庠。大法小廉遠人服,既庶且富勤保障。”在作于次年的《丙戌除夕宿南湖驛旅舍》中,張韜又寫道:“白首猶羈旅,挑燈百不歡。雪霜錦瑟冷,風雨棣花殘。苦海將登岸,枯魚已近灘。玉環何處覓,銜報愧飛翰(一路刻刻感激能大中丞也)。”可見,張韜與能泰在公事之余,確有一些交往。不過,能泰在蜀其間的為政實情,確是貪腐無能。[12]

上文提及“良朋,滿子搖飛”,即指時任四川富順縣知縣滿云鹔,也是張韜在川期間好友。康熙四十一年至四十六年(1702-1707),滿云鹔任富順縣知縣期間,頗有政聲。[13]張韜以《贈同門滿明府搖飛》描述了二者交往過程,即“芙蓉城里喜相尋,邂逅中丞驛使頻。共是歐公門下士,同來上苑看花人。驅車雪棧三千里,策馬沙衢十斛塵。更喜春盤分雉兔,家家采帖一番新(除夕蒙餉雉兔)。五年良吏書屏久,報最今看拜玉墀。”此外,《出棧詩》卷中《黃沙鎮》詩題注釋為“時同門滿子搖飛餉余雞酒”。可知,同為四川巡撫能泰屬官的張韜與滿云鹔相識于成都,此后互有往來,交際不斷。而在康熙四十五(1706)年十二月,能泰保舉滿云鹔,次年十二月,滿云鹔升授直隸開州府知州,張韜遂以此詩贈友。

張韜與時任四川直隸嘉定州知州姜弘緒交往甚密。張韜專作長詩《贈嘉定姜纂文使君一百二十韻消防栢梁體》,其中詳細描述二人交往情形:“我公政績何輝煌,勛業行看勒旗常。瑟縮如韜類寒螀,一貧久已入膏肓。己卯之冬拜下床,正值嵩辰捧霞觴。情深葭莩贈篚筐,殷勤垂訊梓與桑。行行助我一葦航,檄借良馬青絲韁。歲在庚辰際春王,遙承明誨彌悚惶。豸憲風清化暴強,澤枯噓朽培稗糧。三月紅桃問綠楊,復蒙遠使德意將。如椽之筆耀光芒(以扁對見詒),青蘿之傘炫荒涼(并遺青蓋)。鴻恩厚澤莫可量,白鹽捆載下溪塘(又贈引鹽百捆)。糝以澹豉烹腥魴,炎天潤我藜藿腸。物換時移草木黃,追隨憲節瀘河傍。瀘河風濤日日狂,韜也迷昧賴扶匡。訓以經濟羅酒漿,晨饔夕飱饜膏梁。”可見,二人相識于張韜入川之時即康熙三十八年(1699,己卯),之后二人往來不斷,姜弘緒不僅在日常生活方面給予張韜許多接濟,同時也在“西瀘之役”期間給予張韜諸多提攜。張韜在入川之初,不僅經濟困窘,而且還面臨著文化環境轉變帶來的諸多沖突與不適,因此,他對姜弘緒在物質、精神、工作等方面的引導與關懷念念不忘,遂以此一百二十韻體量之長詩相贈。此外,在姜弘緒于康熙四十二年(1703)遷任蘇州之際,張韜又作詩《西爐平定送嘉定州姜纂文使君入覲》,可見二人交情之厚。

同時,張韜與同鄉王鶴齡亦多詩文交流。書中有詩《寄贈王子素堂》《次王子素堂秋懷韻》《次王子素堂見詒韻》等。其時,王鶴齡亦任職蜀中,但二人均有懷才不遇之挫敗感,如張韜在《次王子素堂見詒韻》言及:“看盡飛鴻達帝京,白頭猶作六番行。相逢錦水南來客,同是秋風敗北兵。我久賣文無活計,君來鑄劍復何成。”由此,張韜將二人“同是天涯淪落人”之惺惺相惜和盤托出。此外,張韜還作《寄贈萬縣鮑明府和公》《蓉城懷古詩五首(應劉臬憲命)》《寄贈石泉朱明府悔人(先生苦于筆墨應酬,因有投老之想)》《贈石泉朱悔人明府(時值尊誕)》《金道憲新種盆菊上命賦》等寄贈詩。

綜上,張韜在四川為官期間,交游范圍僅限于官場同僚,這與其在浙江烏程期間多與江浙文人雅士交游唱酬的情況殊為不同。值得一提的是,張韜在天全任職近九載,而在康熙十一年至五十三年(1672-1714)任天全六番招討司招討使的土司高一柱即嗜詩好文。據《(乾隆)雅州府志》載:“國朝高一柱,際泰子,字梅坡。臨政安靜,遇人以禮,頗尚儒雅。后征剿有功,加都督銜。著有《漫吟詩集》。”[4]卷七另,《(康熙) 蘆山縣志》 亦言及高一柱,即“生平寄情詩字,不以是非得失為榮辱,對人津津談古今事。”[14]不過,張韜卻對高一柱等直屬上級幾無言及,這一情形耐人尋味。同時,張韜對其在天全任職期間的其他同僚亦只字未提。這表明,張韜始終未能融入當地民族文化,體現了這位年過五旬的江南文人對當地社會環境的疏離。

2.2 有利于了解天全地區的史地民俗情況

在張韜任職期間,招討使高一柱曾纂《(康熙)天全六番志》,但早已散佚,該書部分內容為《欽定古今圖書集成》所迻錄。而目前可見的有關天全地方的方志,以清乾隆五十五年至五十八年(1790-1793)時任州牧陳登龍編《天全聞見錄》為濫觴,但規模粗具,惜未成志。而真正完備者,則是清咸豐八年(1858)時任州牧陳松齡纂修的《天全州志》。陳松齡寫道:“天全向無志書,即四川省志始于康熙元年,后嘉慶元年重加增修,乃臻詳備。雅州府志成于乾隆三年,凡載天全事實,皆以改設甚遲,概從其略。聞前招討使高著有司志,然未見刻本,改設后散逸無存。至乾隆五十六年,前任州牧陳公登龍纂有《天全聞見記》,嗣后前州牧楊公道南、方公同煦均有志修舉未果。間有遵‘聞見記’而輯錄者,亦系繁蕪遺漏、鄙陋無文,均不成書。”[15]因此,《天全六番稿》中有關清康熙間天全地方的史地民俗詩句,便具有重要的史料價值。

第一,由書中所載可知,瀘定橋在正式定名之前曾用名“安樂橋”,據此可補瀘定橋相關史料之闕。瀘定橋即大渡河鐵索橋,現位于四川省甘孜藏族自治州瀘定縣城西,橋東立有清康熙帝御書“瀘定橋”匾額及其《御制瀘定橋碑記》。據瀘定橋鐵碑鑄文顯示:“康熙四十五年四月初四未時合龍口”,另據《(乾隆)雅州府志》載:“建自康熙四十四年,成功于四十五年四月告竣。”[4]卷十因此,瀘定橋始建于清康熙四十四年(1705),竣工于四十五年(1706)四月。關于瀘定橋的命名,是來自康熙帝所賜。據《御制瀘定橋碑記》載:“橋成,凡使命之往來,郵傳之絡繹,軍民商賈之車徒負載,咸得安驅疾馳,而不致病于跋涉。繪圖來上,深愜朕懷,爰賜橋名曰‘瀘定’。”[16]所謂“瀘定”,即寓意經過康熙三十九年至四十年(1700-1701)平定西爐之亂后,瀘河一帶乃至西康地區永保安定之意。此后,諸多史籍中均以“瀘定橋”為橋名。

不過,據《天全六番稿》載,瀘定橋曾用名“安樂橋”。張韜在自序中言及:“余于五月初二日渡瀘轉餉。河為打箭爐要道,商賈軍民所必由,五、六、七月白浪滔天,舟不能渡,兩岸以溜索扯人過河。今能大中丞創造鐵索橋,名‘安樂’,可通騾馬,無復何患,恩垂不朽矣。”至于“安樂”之名由來,應取自建橋所在地之名。該橋由時任四川巡撫能泰即張韜所言“能大中丞”組織建造,能泰所選址建橋之地,即名“安樂”。據《御制瀘定橋碑記》載:“巡撫能泰奏言:‘瀘河三渡口,高崖夾峙,一水中流,雷奔矢激,不可施舟揖,行人援索懸度,險莫甚焉。茲偕提臣岳升龍相度形勢,距化林營八十余里,山趾坦平,地名安樂,擬即其處仿鐵索橋規制建橋,以便行旅。’朕嘉其意,詔從所請,于是鴻工構造。”[16]同時,又《清圣祖仁皇帝實錄》載:“工部議覆,四川巡撫能泰疏言,瀘河‘安樂’地方建鐵索橋告成,請移化林營沈村防守千總一員、兵一百名鎮守。應如所請。上諭大學士等曰:‘往達賴喇嘛地方,途中鐵索橋甚多,是以安樂地方亦如彼處建鐵索橋。然此處之橋與云南鐵索橋不同,云南地方于兩石崖貫鐵索建橋,極其堅固。今安樂地方立石柱貫鐵索為橋,久之恐未必堅固耳。移兵防守之處,著照該撫所請行。”[17]實際上,“安樂”即天全州轄境內的“安樂村”,位于瀘河水畔。據《(乾隆)雅州府志》載:“化林坪(二十里)龍壩鋪(十里)沈村驛(二十里)大壩(十五里)瓦角(十里)安樂村(五里有鎮江王廟,廟前即瀘橋,有駐防把總一員、兵五十名專守之)瀘定橋(十五里明正司土千戸名古六七里的地方。)”[4]卷十三其中,化林坪距安樂村鎮江王廟前瀘定橋,恰好八十里,這與上文《御制瀘定橋碑記》所載“距化林營八十余里,山趾坦平,地名‘安樂’,擬即其處仿鐵索橋規制建橋,以便行旅”完全對應。由此可見,《天全六番稿》所載瀘定橋亦名“安樂”,是有章可循且真實可信的。另,《御制瀘定橋碑記》落款時間即“瀘定橋”之名定于為康熙四十七年(1708)二月初三日,而張韜此序作于康熙四十六年(1707),因此,通過《天全六番稿》所載可知,瀘定橋在康熙帝未賜名之前應稱“安樂橋”。

第二,書中詩作還記載了天全六番地區的政治、經濟及軍事守備情況。在作于清康熙四十二年(1703)的《碉門詩》卷中,《再次尹先輩八詠韻》其三云:“六番自昔聲名著,久紹箕裘統眾蠻(當時五王六貢俱統高、楊兩招討)。八百茶人輸上貢,一千土甲守雄關(天全向有八百茶人,一千土軍,禁門關、紫石關皆天全所轄)。”首先,其中所言“當時五王六貢俱統高、楊兩招討”闡明了當時天全六番招討司的行政職能之一,即藏區受中央政府冊封的法王、土司等進京朝貢時,必須經由天全六番招討司,并由該招討司的高、楊二土司辦理檢驗手續,之后方可前行朝貢。這一說法不僅是有關清代天全土司制度中辨驗貢使制度的最早記載,而且其中“五王六貢”一說更未見他書言及,亦可補史料之缺。那么,張韜的這一記載是否準確呢?筆者在天全州牧陳登龍編《天全聞見記》中找到了佐證:“天全六番未改土司前,上州南諸夷進貢十一起,皆赴高、楊二土司辨驗,由太平驛起貢。進呈報恩寺五起貢官:董卜韓宣慰國師、烏斯藏朵甘宣慰司、烏斯藏直管招討使、烏斯藏護教王、別思寨安撫司。一宏化寺六起貢官:大寶法王守善體梵灌頂大國師、大乘法王司徒、輔教法王、闡教法王、魚通寧遠明正長河西軍民宣慰司、巖底雜道長官司。又烏達寺悟善禪師、沈邊長官司、木哇都指揮僉事、吞巴長官司、康蠟千戶所附焉。”[18]可見,陳登龍所言“十一起諸夷進貢”即為張韜所言“五王六貢”。同時,在《碉門詩》卷中另有詩《友人招飲慈朗寺高閣(當時,五王六貢集此,俗名蠻寺)》,即描述當時貢使聚集慈朗寺之情景。

詩中所言“八百茶人,一千土甲”即言明其時天全地方茶政與軍備情況。對此,《(咸豐)天全州志》載:“按,天全茶政自宋乾德中,將高、楊二司人民編為土軍三千、茶戶八百,種植茶樹、采焙制造,以備賞番。”[19]可見,二者所載之當地土軍人數出入較大,但因張韜職責所在,故其“一千土甲”之說應準確反映了清康熙間天全地方守軍的實際情況。另外,其時,禁門關、紫石關皆天全所轄,這與《(咸豐)天全州志》所載“禁門關在州西二里,禁山下舊有千戶所戌守。……紫石關在州西八十里,舊俱有官兵戌守”[19]相互印證,可見,天全地方改土歸流后,直至咸豐八年,其疆域尚無變化,換言之,清中央政府在天全地方的土司制度改革是以立足穩定為出發點和落腳點的。

第三,有關當時川邊地方風俗,《天全六番稿》亦有涉及。其一,張韜提及其時天全地方的“掛魚”風俗,此可補天全地方史志之闕。《碉門雜感》云:“亦欲金門讀秘書,年來壯志盡銷除。半甌韲粥三杯酒,且向灘頭看掛魚(天全捕魚以竹懸細鐵鉤,放線數丈于急水中鉤之,謂之‘掛魚’)。”其二,書中亦形象描述了當地的溜索習俗。《六番八詠次前輩尹楚白先生韻》之五曰:“黑云陣陣障蠻天,蠻雨蠻風又一年。溜索輸糧天際逈(夏秋瀘水大發難渡,以溜索扯糧過河),偏橋飛檄夜深傳(陡壁鑿洞,插以木,橫覆小板,若一失足,則身付橫流矣)。”此外,在中國古代時期,因地理環境與交通條件限制,與中原地區文化交融與傳播迅捷相比,邊疆地區歷來被中原士子文人視為民風淳樸之地。至民國間,著名民族學家任乃強先生在四川瀘定地區考察時仍感嘆:“文人慕古者常憾不見上古時人,誠欲見之,莫如出邊地去。邊地之社會風俗純同先秦。”[20]對此,據《(咸豐)天全州志》載:“民好耕耘,士好讀書,游惰者少。數百年來,從未見青樓妓館。婦人不好抹粉,不穿花,亂頭粗服,洵為醇謹邊邑。”[19]不過,在清康熙年間,張韜在其《贈嘉定姜纂文使君一百二十韻消防栢梁體》中言及:“蠻女竊效大堤倡,打箭爐中垂金珰(蠻倡,謂之‘沙婆’,茶客畜而狎之)。”由此,張韜所言為我們更加辯證、全面地了解當時的地方風俗提供了重要參考。3 《天全六番稿》并非“詩體方志”

學界始見《天全六番稿》及其價值,始于著名方志學家陳光貽先生所撰《中國方志學史》與《稀見地方志提要》,陳先生將《天全六番稿》視為中國古代詩體方志的代表作。陳先生在《中國方志學史》中寫道:“歌詩體發展到清代,形成以詩寫成的方志。康熙時張韜著《天全六番稿》,就是以詩寫成的方志,其自序先述天全六番地方沿革、疆域、山川、要塞、商賈集會等,并說‘天全地勢雄偉,難以文章形容,故托之以詩。’稿內有《入峽詩》《渡瀘詩》等。詩誦天全歷代概況、山川形勢和社會生活。”[21]陳先生在其《稀見地方志提要》開篇《凡例·例言》中亦言及:“詩體方志,既無志類,而又以詩為地記之書。如清康熙間張韜撰《天全六番稿》,其名其例其文,皆非志乘之體,而揆其義,實為記地之書,亦非文人游戲之作。其書自序,略述天全六番之沿革,及所領轄之地,山川要塞,商賈匯集之所。韜自謂其地形勢難以文章形容者,托之以詩。”[22]28可見,陳先生將《天全六番稿》作為中國古代詩體方志之代表作品,并將其作為稀見地方志予以收錄。不過,《方志學通論》《中國方志史》《中國地方志聯合目錄》《中國地方志總目提要》等書均未提及此書。值得一提的是,陸振岳先生在其《方志學研究》中對陳先生“詩體方志”分類之舉提出了中肯意見,即“把方志的體例擴充到如此的范圍是少有的,但所說術數、賦、駢儷文、詩諸體值得商榷。”[23]

對此,筆者經過通讀《天全六番稿》全文發現,此書性質應為邊塞詩集,所載詩作皆為張韜為官天全六番招討司經歷期間之詠懷、游歷等作品,并無專詩記述天全沿革、土司轄境、山川要塞、地方風物等方志內容。如《出棧詩》卷中所載《梓潼縣謁天圣廟》《劍州》《朝天關》《馬道驛》《陳倉道》《扶風縣》,皆為張韜出川入陜途中所見所感,《蓉城詩》二卷亦描述其往來成都期間所經歷之風景與心緒,均與天全六番地方毫不相關。如筆者上文所述,因張韜任職天全地區,書中確有些許字句言及當地史事風俗,但也僅限于某些詩句及其詩注部分的寥寥幾語而已,所占篇章極其微小。但是,陳先生為何將其視為詩體方志呢?其原因有以下兩方面。

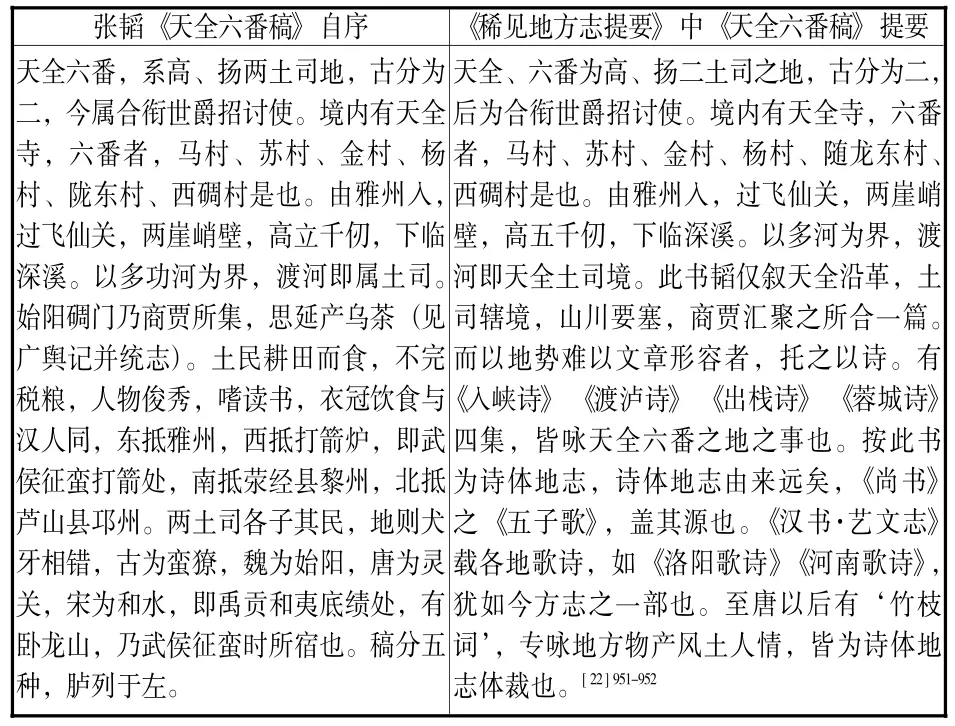

張韜《天全六番稿》自序 《稀見地方志提要》中《天全六番稿》提要天全六番,系高、揚兩土司地,古分為二,今屬合銜世爵招討使。境內有天全寺,六番者,馬村、蘇村、金村、楊村、隴東村、西碉村是也。由雅州入,過飛仙關,兩崖峭壁,高立千仞,下臨深溪。以多功河為界,渡河即屬土司。始陽碉門乃商賈所集,思延產烏茶(見廣輿記并統志)。土民耕田而食,不完稅糧,人物俊秀,嗜讀書,衣冠飲食與漢人同,東抵雅州,西抵打箭爐,即武侯征蠻打箭處,南抵滎經縣黎州,北抵蘆山縣邛州。兩土司各子其民,地則犬牙相錯,古為蠻獠,魏為始陽,唐為靈關,宋為和水,即禹貢和夷底績處,有臥龍山,乃武侯征蠻時所宿也。稿分五種,臚列于左。天全、六番為高、揚二土司之地,古分為二,后為合銜世爵招討使。境內有天全寺,六番者,馬村、蘇村、金村、楊村、隨龍東村、西碉村是也。由雅州入,過飛仙關,兩崖峭壁,高五千仞,下臨深溪。以多河為界,渡河即天全土司境。此書韜僅敘天全沿革,土司轄境,山川要塞,商賈匯聚之所合一篇。而以地勢難以文章形容者,托之以詩。有《入峽詩》 《渡瀘詩》 《出棧詩》 《蓉城詩》四集,皆詠天全六番之地之事也。按此書為詩體地志,詩體地志由來遠矣,《尚書》之《五子歌》,蓋其源也。《漢書·藝文志》載各地歌詩,如《洛陽歌詩》《河南歌詩》,猶如今方志之一部也。至唐以后有‘竹枝詞’,專詠地方物產風土人情,皆為詩體地志體裁也。[22]951-952

第一,陳先生所撰《天全六番稿》提要內容,皆照錄《天全六番稿》中張韜自序(見下表)。經比對可知,陳先生提要內容乃照錄張韜自序,同時,還出現與原文不符的錯字、漏字等情況,如將原文“隴東村”誤為“隨龍東村”、將“高立千仞”誤為“高五千仞”,將“以多功河為界”誤為“以多河為界”。此外,陳先生提要言及《天全六番稿》“有《入峽詩》《渡瀘詩》《出棧詩》《蓉城詩》四集”,此亦有誤。實際上,如張韜自序所言,該書“稿分五種”,即《入峽詩》《渡瀘詩》《出棧詩》《碉門詩》《蓉城詩》。

第二,陳先生受到張韜自序中各集提要影響。在自序中,張韜又分別為《入峽詩》《渡瀘詩》《出棧詩》《碉門詩》《蓉城詩》作了簡短提要,提要確實有若干文字涉及張韜所游三峽、瀘河、碉門等地情況。如提要簡述了三峽名稱由來、碉門地理位置,而《碉門詩》提要全文即“碉門介兩土司之中,有小城,屬雅州,官舍在城中間,城外即兩土司地,西為禁門關,通打箭爐”。這似乎預示著書中《碉門詩》一卷必將以詩描繪碉門史地風俗等。不過,通讀正文《碉門詩》一卷可知,所收詩作皆為張韜抒懷之作,并未涉及碉門史志。同時,細讀這些提要可知,張韜先是以各地簡況為鋪墊,隨后將更多筆墨用于介紹自己游歷此地的大致經過,并意在通過簡述其所過之地之險峻荒僻,進而突顯其身為江南才子而孤處西南邊土之經歷之奇與內心之苦。

綜上,給陳先生造成《天全六番稿》乃“詩體方志”錯覺進而出現誤判的,正是《天全六番稿》的題名及張韜自序。當然,這也提醒我們,無論是從事詩文研究抑或撰寫書志提要,若僅以文獻題名、序跋為據,而不通讀正文所載,則難免出現望文生義、南轅北轍之誤。