從“禹步”看“踽步”——第十二屆上海雙年展內外

白家峰

第十二屆上海雙年展終于如期展現在我們的面前,趕了個最熱火朝天的時候,并沒有讓同期如火如茶的藝術博覽會專美于前。開展后幾天,各路評論雖然也是毀譽參半,但是通觀整個現場,無論贊之以“最佳”,抑或貶之以“糟糕”,都并未超出雙年展應有之水準,不似它的主題“禹步”那樣,多少有點離經叛道。

“禹步”主題的離經叛道與展覽現場的意料之中怡恰從正反兩個方面折射出上海雙年展乃至雙年展本身的某種現狀。自有著二十多年歷史的上海雙年展進入PSA時代以后,海外主策展人主導下的展覽學術趣味逐步從當代視野下的本土問題轉變為更具有國際視野的問題討論。這一趨勢無疑是更貼近國際當代藝術的主流話語”卻多少與上海雙年展的“初心”有違。創辦伊始,上海雙年展便是中國的當代藝術尋找官方“合法性”身份的一種渠道,以及中國的藝術展覽機制探索“現代性”的一個平臺。因此,作為“先進經驗”的在地化,以及自1993年以來國內當代藝術界雙年展情節的某種投射,上海雙年展在創辦后的很長一個時期內為國內活躍的當代藝術家,包括很多一線藝術家所追捧。而近幾屆主策展人的國際化帶來的直接后果就是上海雙年展與上述群體的疏離,其參展藝術家的本土關聯性或者說“代表性”日益降低,這一趨勢在本屆雙年展上達到了一個新的程度。

但是由于當代藝術領域視覺經驗的“國際化”程度很高,近幾屆以來參展藝術家雖然名頭有點陌生,但是作品并未太多超越觀眾的視覺經驗,尤其是對于專業觀眾而言更是如此。在討論雙年展的時候,筆者一直喜歡引用尹在甲說的一句話,大意是:雙年展這個機制的價值在于能夠以一種相對廉價的方式給一個城市的觀眾,帶來這個世界上近兩年來比較前衛或者前沿的藝術現象。但事實上,由于互聯網發達,這種提供所見或者提供前沿信息的功能至少在專業觀眾中已經大大削弱了。于是上述訴求便被轉化為為觀眾提供另一個異在或者說陌生的風景(當然必須承認對于普通觀眾審美習慣的養成功能依然存在,且與上述的“風景”并不矛盾)。于是,我們似乎可以將雙年展視為某種程度上包裹在學術或者觀念外衣下的“旅游”,或者用一個傳統話語:臥游。然而當“臥游”也開始從一種視覺獵奇“退化”為某種更通常的視覺經驗的現場驗證,那么雙年展的價值在某種程度上就類似于在國人越來越方便走出國門的當下所引進的那些海外藝術“大師”展,更多就剩下家門口的便利這一條了。在這樣的大背景下,雙年展的學術特色也就“不得不”從前沿性與活躍度的代表轉化為更多地體現每屆不同的主策展人之間學術趣味的差異了。

由此,我們也許得說,對于離經叛道的“禹步”,梅迪納先生似乎要付出更大的責任。

在本屆上海雙年展策劃之初,尚不知主策展人的遴選究竟是出于去西方中心主義的考量抑或是更簡單的尋找差異性的理由,但是就其結果而言,這個人選的確定,無疑是恰巧偶合“歷史的進程”的。出身墨西哥,卻自認“南美”的梅迪納,天然帶有某種“去美國化”情結,由此本屆展覽的“拉美風格”就不僅是去西方中心,更有著反制某種美國式的保護主義,呼應“文化全球化”的意味了,相信這也是一種在當下必需的政治正確。而有意思的是,“全球化”本身作為一種西方世界享受冷戰紅利,更深入地滲入世界角落的行為,是為各種在地性的地方主義所抵制的。而以往的經驗表明,“泛左”的當代藝術,迄今仍然是這種地方主義與差異性保護的天然盟友。今天,拉美所代表的“世界的另一邊”,卻成為“全球化”的一體兩面,深究實在是十分有趣。然而畢竟長期活躍于受全球化影響的拉美后花園,又與歐洲有著藕斷絲連的關系,這種角色的錯位,策展實踐中的邊緣化感受與當今世界的轉型期格局一道,給了策展人以進退維谷的體驗,這也是本次雙年展主題“禹步”的直觀來源,即如展覽的英文標題“Proregress”的來源所示:這是一個美國詩人E.E.卡明斯于1931年在詩歌實驗中通過解構與黏合“前進”(Progress)和“后退”(Regress)兩詞創造的詞語(《W[Viva]》第二十一節)。卡明斯戲謔地批判了恪守進步主義的西方啟蒙敘事,并暗喻了21世紀初世界發展轉型與停滯所裹挾的矛盾與焦慮。

但是如果僅僅說禹步就是對Progress的某種硬譯,似乎梅迪納先生也有為展覽的整個中方團隊“背鍋”的嫌疑。他在之前接受筆者采訪時坦言:“他并不確定這個中文翻譯的確切意思,但是他相信團隊的專業意見。”由此可見,“禹步”是本土成員的意見,可想而知這一有確切指向性的傳統專業名詞已經在很多本土年輕人中成為一個陌生的“外來概念”。筆者曾經戲言,“禹步”是道士在科儀上用來抓鬼的,形似民間的“跳大神”,對普通觀眾而言,當代藝術本就有幾分裝神弄鬼之嫌,如今再如此“正名”,豈不如魯迅所言“既然沒有毒牙,為何還要貼上蝮蛇的標簽,引來乞丐的打殺?”“禹步”用一個原本指向明確卻受眾不多的名詞,引申到另一個并不足夠清晰、響亮、未必具有網紅潛質的對象,這個嫁接在傳播學上實在是不算高明。而并不顧及中文譯名具體的文化背景,僅取字面意義上“禹步”動作與進退回環的文化策略相對應之處加以闡釋,這本身說明了,整個展覽雖然并未秉持西方中心主義的立場,卻依然是典型的他者視角。雖然說在開幕之后,主辦方的新聞稿中做了如下補充:“我們選用了禹步,這一相傳為夏禹所創的神秘步法作為本屆雙年展的中文標題。這個概念也暗示著,盡管藝術作品傳達了種種焦慮,但它們同樣充盈著生生不息的創意、渴望與觀念,展現了當代藝術與文化對抗當下時代復雜性的方式,勾勒出我們將感性轉換為全新生活的愿景與努力。”不知為何,這個解釋總讓人有一些看到2017年威尼斯雙年展的標題“藝術萬歲”時的感覺,不僅僅是舞蹈的巫祝與狂呼的口號之間引發的聯想,策展人發布的闡釋也有幾分相似,當時威尼斯雙年展的策展人克里斯汀·馬薩爾(Christine Macel)的發言如是說道:“面對如今沖突和動蕩的世界,人文主義受到威脅,而藝術是人類最寶貴的部分。它是一個能夠反思、自我表達、自由的理想場所,也是討論夢想與烏托邦、群體關系與精神空間、自然與宇宙的場所。因此,藝術是我們的最后一個堡壘……與以往相比,藝術家的發言權與責任變得愈發重要。”究竟是危機中的人們拿著藝術“病急亂投醫”,還是自身陷入危機的當代藝術“拉虎皮做大旗”,真是不一樣的本土,一樣的困境。

正是因為這樣的“世界一盤棋”,使得主策展人的拉美經驗除了提供一些不常親見的藝術家案例之外,并未能夠對于整個展覽的敘事結構帶來更深層次的變化,他的方法依然是充滿西方教養的。相反的,策展人本身對于空間把握能力的局限性,其對于亞洲以及中國本土情況了解的浮光掠影,卻并不能夠為整個團隊中的日本、中國分策展人的工作所完全彌補,因此,我們對于“異域風情”或者更學術地說“他者經驗”的期待就不可避免地為四平八穩的展呈現實所取代。而PSA龐大而充滿挑戰性的空間,也使得整個展覽的呈現即使看得出盡心盡力的痕跡,卻依然難免有顧此失彼之嫌。

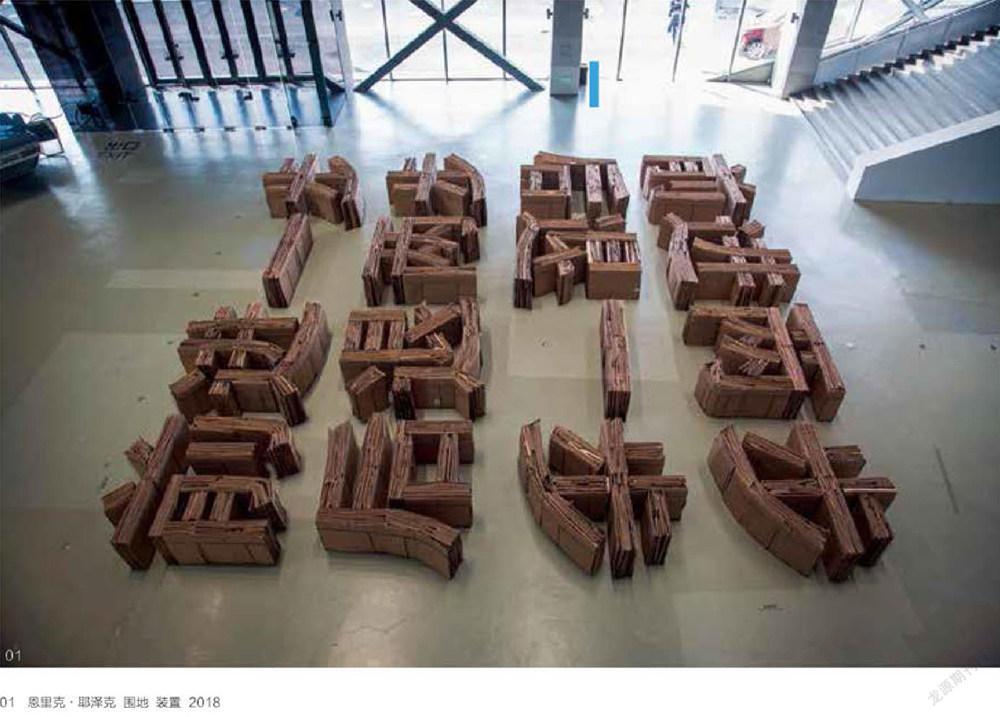

PSA進門數十米高的大廳是布展最大的挑戰之一,除了當年黃永詠的千手觀音》與不久之前波爾坦斯基的大型裝置(無人》之外,鮮有能在體量上匹敵者。因此在布展上這個空間里的各自為陣就不可避免。但是作為題眼,最顯眼處恩里克耶澤克的《圍地》是用“前進一步,后退兩步;前進兩步,后退一步”這十六個漢字組成的矩陣,對于藝術家而言可能象征著某種得自《孫子兵法》的神秘東方智慧,但是對更多的中國觀眾而言,這樣的“命題創作”卻顯得過于“直白”了一點。在通向“大煙囪”的展廳右側,博路斯帕·哈爾帕的《紀念碑》將來自美國情報機構的文件,以鏡框和膠卷兩種材質呈現,無論從底下還是三樓往下看都有很震撼的觀展體驗,但卻被分別懸掛于通道兩側,似兩件彼此相像的獨立作品。阮陳烏達的《回旋鏢時間:從海洋環礁到未來死星》更是以一大組小雕塑、地圖、裝置的形式散落地包圍在大廳盡頭頒長的自動扶梯兩邊,讓人有些不明所以。而大扶梯底下進深巨大的第二展廳基本被用來容納展覽的第三單元,整個大廳被分割成“非”字形的隔間,雖然其中包含了如鄭恩瑛的八屏影像《八景》那樣敘事性、語言風格和鏡頭技巧都上佳的作品,但是總體空間看上去還是略顯局促逼仄,有把牛排做成肉片之嫌。

當然展覽的呈現上也不乏亮點,比如在大扶梯通向二樓的平臺上,有一個單獨隔出的橢圓形空間。內部被包裹成高純度的白色,一排時鐘在墻面上接續成一道漸行漸遠的“虛線”,每個時鐘的走時相差四分鐘,一圈360個恰好是24小時,這是西班牙的克里斯蒂娜,盧卡斯的《順時針》。而這個空間的外墻上則是兩排高精度的黑白肖像攝影,展現了近二十年來委內瑞拉在政治、經濟、文化領域中的領導人物,這組藝術家亞歷山大,阿波斯托爾創作的《劇中人》與前述的《順時針》互為表里,結構相似,但是具體、抽象的指向,純白、黝黑的色彩,觀看的方式與只管體驗又截然不同,空間內外形成了巨大的張力,可謂佳構。此外,此次展示在樓梯下,梁架結構間的細小空間的運用上也別具匠心,尤其是一組被命名為《樣板間》的情景裝置,其衛生間的位置竟然直接通向展廳的衛生間,讓人不覺莞爾。此外如邁克爾,拉克威茨的《無形的敵人不該存在》,報紙糊成伊拉克博物館中因戰亂被盜的文物,藝術家拿它們復原了一組曾經的展柜,C&G小組的《上海“床下底”藝術常識問答比賽》充滿了年輕人的思路與趣味,以及楊福東那充滿隱喻的《是的,必經之路》對展線末端跨層空間的充分利用也都令人有著較深的印象。

因此,公允地說,這個展覽最終所呈現出的效果就一個大型群展而言依然位于水準以上,其主題名稱雖然詭異,但其闡釋卻也遠不似上屆那樣晦澀饒舌,稱一句中規中矩并不為過。但是,恰恰是這種中規中矩,與曾經的如火如荼形成了反差。一方面,當代藝術在全球范圍內暗流涌動的社會轉型期中,面臨著整體的話語失的、規則失范、前途未卜的境地,除了臨危避險的市場繁榮外缺乏內容上的內生性動力;另一方面,在已經不再渴求,甚至在一定程度上重新審視“國際舞臺”“國際經驗”的大背景下,上海雙年展也需要尋找出本土當代藝術乃至地域文化的內生性需求,并為之賦能。當這二者都尚不明朗之際,一場為當代藝術歌舞乞靈的“禹步”,在不經意間走出了一幅“踽踽而行”的桑榆晚景來,也就不令人意外了。

也許,到了“騰籠換鳥”的時候了。