當我們談論器官捐贈時,我們在談論什么

閆坤沐

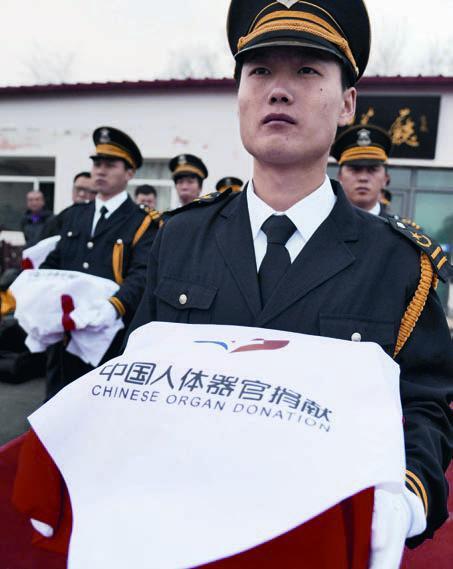

2019年2月,中國器官捐獻志愿登記總人數突破100萬——在中國人體器官捐獻管理中心官方網站的首頁,截至2019年2月28日,志愿登記人數的具體數額為: 1055722人。

2015年1月1日,中國開始全面停用死囚器官,公民志愿捐獻成為器官移植的唯一合法來源,中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員黃潔夫表示,“這是走向公平的第一步,也是最關鍵的一步。”但在當年,志愿登記的人數僅為25959人。

3年多的時間,2 .5萬變成了10 5萬——40倍的增長代表著器官捐獻觀念在中國的迅速普及。如今,中國公民只需關注“中國人體器官捐獻”公眾號,登記個人信息后,最快只要10秒鐘就能完成一鍵捐獻登記。

對于器官捐贈,志愿登記僅僅是一個意愿表達,最大的意義在于推動中國社會對器官捐獻的認知。而在具體的實踐中,器官捐贈及移植是一個漫長而復雜的過程,關乎情感、人性,以及忌諱談死的中國人對生命的認知。

協調

從2010年開始試點公民志愿器官捐獻,至今已累計實現捐獻23219例,捐獻器官64087個。從絕對數字看來,捐獻、移植數量均已位居世界第二。但由于人口基數巨大,器官的供需依然處在極度不平衡的狀態。

通常,在臨床發現已經救治無望的潛在捐獻者后,器官捐獻協調員會出面與家屬溝通捐獻意愿,如果家屬同意捐獻,他們會協助家屬處理捐獻文件,并由醫生把捐獻者的信息錄入中國人體器官分配與共享系統,系統綜合考量配型、病情嚴重程度、地域、等待時間等因素,自動匹配上受者。

俞歡是浙江大學醫學院第一附屬醫院的人體器官捐獻協調員。實際工作中,字面意義上的“協調”大多都會表現為現實中艱難的“勸說”。

當發現潛在捐獻者后,俞歡第一時間詢問家屬是否有捐獻意愿,而這常常會被視為一種冒犯,“你來吧,我保證不打死你”——這是俞歡曾經得到的家屬回復。但即便如此,她仍需要通過反復的解釋與勸說讓家屬消除對器官捐獻的誤會。

例如,捐獻是無償的,但接受移植的人為何要付出幾十萬的費用?這讓有些捐獻者家屬覺得協調員是倒賣器官的人。面對這種質疑,俞歡會告訴家屬,這些費用是用來支付器官運輸、保存等移植過程中產生的全部成本,而器官本身仍是無償的。

還有,如何讓家屬在捐贈同意書上寫下:放棄治療?

中國法律規定的死亡標準是:心跳、自主呼吸停止,血壓為零,瞳孔擴散,反射消失。但由于醫療技術的發展,臨床上經常會遇到這樣的狀況:腦干或腦干以上中樞神經系統永久性地喪失功能,但在呼吸機的作用下,病人還可以被動呼吸,維持心跳和血液循環。

這時,患者已經腦死亡、失去了被救活的可能,但家屬卻依然覺得他還活著,哪怕付出高昂的成本也愿意維持這種狀態。而根據捐獻器官的規定流程,家屬需要在同意書上寫下“放棄治療”,然后看著自己的親人被拔掉呼吸機、失去呼吸,最終離世——對于本身就忌諱談死的中國人,這是個無比艱難的過程。家屬們掙扎與猶豫的期間,器官也會不斷衰竭,慢慢失去移植價值。

現實中,很多適合的潛在捐獻者都是突發意外,如腦出血或者車禍,這種狀況會更復雜。根據我國相關規定,器官捐獻要配偶、父母、子女三方共同簽字同意,但有時,突發意外去世的潛在捐獻者父母已經年邁,家人甚至不敢告訴老人孩子去世的消息,遑論讓他們簽字。而在意外面前,家屬還需要時間接受現實,有時,在家屬同意捐贈后,俞歡會讓他們再陪伴親人一晚,在醫療需求和人文關懷之間尋找平衡。

完成了前期的全部流程后,摘取器官的過程中,協調員還會代表家屬到手術室中見證和監督,并且協助家屬辦理后事。這也意味著完成捐獻并不代表協調員工作的完結,他們還需要處理無數的后續狀況。“你做10個案例的時候,可能有一個人會來找你,你做100個案例的時候,可能就有20個人會來,做300個案例的時候,可能就有50個人會來。基數越大,你后面的事情就會越來越多。”

協調員很容易被當做傾訴對象。俞歡24小時不關機,家屬們凌晨三、四點發來消息,她只要看到了,就會第一時間回復。很多時候都是些家常小事,比如有的家屬沒錢買化肥了,“很多時間你沒辦法去講。就像有些家屬回去的路費差300塊錢,你能無視嗎?你無視不了的。”

我們見到俞歡的當天,她剛去看望了一位捐獻者家屬。這家的大兒子因癲癇去世,在俞歡的協調下捐獻了器官,現在,小兒子患了白血病,家屬只好再向俞歡求助。“你沒有辦法去推辭的,因為人家對這個社會相對來講是有貢獻的,但是他現在有困難的時候,找到了我,我說我們沒有辦法,人家會覺得寒心。”

為了讓捐獻者家屬得到安撫,俞歡為他們申請紅十字會的相關救助、聯絡媒體報道,還負責心理疏導。

比起工作中的瑣碎與復雜,俞歡還需要面對的一個現實是:做協調員并沒有可以預見的職業發展路徑,這也是在中國做器官捐獻協調員需要面臨的困境之一。

在器官移植事業開展比較早的國家,協調員已經是一個獨立的職業,而在中國,他們大多由醫院的醫護人員或者紅十字會工作人員經過培訓后兼職從事。在成為協調員之前,俞歡是醫院ICU的護士。一開始是兼職,但迅速增加的工作量很快不允許她兩邊兼顧,只能全職。在做協調員的六年里,她參與了大約200例器官捐獻,獨立完成了170例左右。