節慶轉型與特色定居點培育

——基于呼倫貝爾那達慕節慶的案例研究

高 旸

一、那達慕節慶在區域旅游市場空間中的邊緣處境

呼倫貝爾市區域旅游經濟的布局模式與國內外旅游經典布局模式"點--軸"模式基本一致。區域內的海拉爾等四座城市成為區域旅游的節點城市,整個旅游市場的旅游線路均以四座城市為基點構建。這四座城市既是區域內的社會經濟中心城市也是交通節點城市,每座城市的旅游文化產品要素也存在著一定的差異性,因此在區域旅游市場中的城市服務功能也存在著一定的差異性。“海拉爾”因臨近海拉爾河而得名,元朝時期是蒙古族可汗王帳所在地。后歷經清朝、民國至現代,海拉爾始終是呼倫貝爾地區的政治、經濟和文化中心,較為中心的區位地理優勢使海拉爾成為呼倫貝日旅游線路搭建的中心城市所在。包括海拉爾在內四座旅游線路的基點城市也存在一定的共性因素。四座城市均為呼倫貝爾地區的鐵路交通樞紐,滿洲里市是中國北方最大的陸路口岸而阿爾山市也是內蒙古興安盟的區域交通中心。區域交通樞紐的城市定位使這些城市成為呼倫貝爾旅游區域內較易抵達的城市,因而使其城市區位優勢在交通相對閉塞的呼倫貝爾地區旅游經濟發展中逐漸凸顯。(見表1)以海拉爾為中心呼倫貝爾旅游線路呈放射狀與周邊的滿洲里市、阿爾山市和扎蘭屯市連接,從而形成了時限不同、內涵豐富的區域旅游線路。

表1 呼倫貝爾區域旅游線路節點城市表

以呼倫貝爾區域旅游的“點——軸”布局模式為基礎,當地旅游市場的產品線路均沿著節點之間的鐵路和公路干線展開。在研究中發現那達慕節慶并未在旅游線路沿線布局,而是位于旅游線路和節點城市的邊緣地帶。在實地參與過程中發現,那達慕大會舉辦地位于陳巴爾虎旗草原腹地。車輛離開公路之后,還需在草原上行駛約半小時的車程。那達慕大會舉辦的場地是一處簡單規劃形成的草原區域,周邊并未有常住的居民點和餐飲住宿等服務設施。那達慕節慶在整個呼倫貝爾旅游空間場域中的邊緣地位,使其在向節慶文化產品轉型過程中出現了三個主要的問題現象。

(一)旅游市場中的那達慕節慶產品缺失

節慶在時間和空間上的周期性和固定性使其在向節慶文化產品轉型過程中存在著與其他民族文化資源不一樣的特征,即轉型為節慶文化產品的那達慕大會 仍然劃定自身的時間和空間節點。[1]這也就使其不可能實現在呼倫貝爾夏季旅游旺季中的全程性融入,最終演變為從區域空間的邊緣化到旅游產品服務體系中的缺失。值得一提的是呼倫貝爾地區雖然是中國蒙古族的主要發祥地和聚居地之一,但當地的蒙古族在社會資源和社會生活話語權的使用上卻并不如漢族群眾。在呼倫貝爾旅游市場中從事旅游生產和服務的人員多以漢族為主體,尤其是導游更是很少見到蒙古族等少數民族的參與,這與云南省內本民族從事各自聚居地區導游服務存在著一定的差異性。漢族導游對那達慕節慶很少有深入的了解,在文化背景和經濟利益的影響驅使下對漢族導游而言那達慕節慶遠不如蒙古族的歌舞和篝火更易于吸引旅游者的旅游興趣。因此導游在提供服務過程中很少會提及那達慕節慶,這也就加劇了那達慕節慶文化產品在區域旅游產品服務體系中的缺失。

(二)那達慕節慶生產中的蒙古族參與缺失

那達慕節慶中作為節慶文化傳承者的蒙古族參與缺失,是導致那達慕節慶表淺化、形式化的癥結所在。那達慕節慶源自于蒙古族的游牧文化,因此在節慶舉辦的空間上具有著明顯的流動性。這種舉辦空間的不確定性一直傳承至現代蒙古族的社會文化生活中,也推動了蒙古族對本民族文化風俗習慣的保持。但呼倫貝爾那達慕節慶向旅游市場的節慶文化產品轉型后,其節慶舉辦空間在區域政府的意志影響下成為了固定空間內的節慶活動。空間固定后的那達慕并未成為當地蒙古族參與那達慕節慶活動的唯一選擇,在呼倫貝爾區域內的鄂溫克族自治旗等草原都成為蒙古族舉辦那達慕節慶的空間場域。而陳巴爾虎旗草原上的那達慕節慶則在節慶的儀式和內容上都出現了簡化,隨著職業演藝人員加入節慶的參與,主體也日益多樣化。

(三)節慶產品的旅游經濟帶動效應缺失

地方政府主導推動那達慕由節慶向節慶文化轉變轉型,根本目的是期望其能為呼倫貝爾旅游經濟發展注入新的活力。節慶文化產品對旅游者的吸聚效力,使節慶在舉辦的短時間內能夠大幅度吸引和刺激外來旅游者的消費意愿,從而帶動區域內旅游服務業的經濟增長。那達慕節慶產品在區域旅游經濟中帶動效應的缺失,則是多方因素合力造成的結果。首先,那達慕的節慶文化影響力并不明顯,而在旅游經濟實踐中又被服務的提供者有意無意地予以忽視。那達慕節慶的舉辦對當地旅游者的引流和分流現象并不明顯,因而并未出現對旅游者的吸聚效力。其次,位于陳巴爾虎旗境內草原的那達慕會址周邊并未形成固定的餐飲住宿等基礎服務設施,那達慕節慶舉辦的幾天內也只有附近的居民前來搭建臨時設施,缺乏與周邊餐飲住宿服務業的有效聯結,無疑使那達慕節慶成為區域旅游經濟發展中的一處孤島,最終對區域旅游經濟發展的帶動效應也未達成預期效果。

二、節慶轉型與定居點特色小鎮服務經濟鏈培育

在節慶文化向文化產品的轉型中,因節慶的時空固定性及文化審美差異性等因素的影響,節慶做為文化產品自身所能創造的經濟利益十分有限。因此那達慕節慶的轉型發展不能只局限于自身的產品消費,而應當定位為區域市場的輻射中心,以自身的節慶文化影響力吸引帶動呼倫貝爾區域旅游經濟的整體發展。如將前文中提到的牧民家訪產品等旅游產品串聯一體,以實現呼倫貝爾旅游產業鏈的完善和延伸,進一步挖掘呼倫貝爾旅游產品的可體驗性和可消費性。在這樣的那達慕轉型定位前提下,那達慕節慶成為呼倫貝爾旅游經濟鏈中的一個節點,既可以是時間上的節點也可以成為空間上的節點。

(一)小鎮的功能性選擇與產業結構調整

那達慕節慶由傳統的民族節慶向節慶產品轉化,其現實的轉型意義在于以節慶的產品化實現市場的經濟利益。在那達慕節慶轉型空間中的定居點特色小鎮培育是要以呼倫貝爾草原上的現有牧民定居點為基礎,為那達慕節慶產品化轉型提供基點,從而嘗試著賦予那達慕節慶產品在區域旅游市場中的全時性存在。基于此,小鎮的功能性選擇需要兼顧牧民的生產生活需要和節慶旅游市場的發展需要。既要為小鎮中居住的牧民留存足夠的生產生活空間,也要盡量滿足外來旅游者的旅游消費和文化體驗需求。目前呼倫貝爾草原上的很多牧民定居點并不具備轉化為旅游特色小鎮的現實條件。牧民定居點的交通條件、居住空間和公共設施承載力均難以滿足旅游者的產品和服務需求,一旦牧民定居點向游客開放則很容易出現游客過度涌入帶來的牧民定居點環境超載的現象。

因此定居點特色小鎮需具備基本的生產生活性、文化留存性和旅游體驗性功能。首先定居點特色小鎮脫胎于牧民的定居點,在打造成特色旅游小鎮時需為原住民保留日常的生產生活空間。將原住民安置于特色旅游小鎮的某一區域內,盡量避免外來旅游者對原住民日常生產生活的打擾。將原住民安置在特色旅游小鎮內,可為原住民節慶旅游經濟活動提供基本的平臺基礎,也可使原住民成為特色旅游小鎮的文化來源。“生態博物館”理論范式的提出,為定居點特色小鎮的文化留存性功能賦予提供了一種現實可行的路徑。生態博物館的構建力求在不打擾原住民傳統生產生活狀態,以特定空間的劃定建立一處原生態文化的展示觀摩空間。旅游者可有限進入生態博物館的展示空間,但不能過多的影響生活于其中的原住民。[2]在定居點特色小鎮中劃定出部分用于展示的區域,鼓勵牧民進入其中展示傳統的生產生活文化,使其成為小鎮的文化深層體驗區。保留牧民日常生產生活的“自我空間”和文化留存的“保護空間”,并加強小鎮的交通、住宿等基礎設施建設,使小鎮能夠滿足旅游者的食、宿、購等需求。

(二)小鎮建筑空間營造與層級經濟鏈培育

若說傳統的那達慕節慶在空間上存在著固定性,也僅是在特定草場上的停留。在那達慕節慶舉辦的幾天間牧民在此搭建簡易的蒙古包,節慶結束后便恢復為草場原貌。因此那達慕節慶在舉辦前后和舉辦期間并不具備穩定的基礎設施建設,牧民節慶期間使用的蒙古包也多為個人生活空間,難以提供旅游者的旅游住宿服務。如今很多蒙古族牧民因生產方式的轉變而由游牧進入了定居狀態,在那達慕節慶舉辦的陳巴爾虎旗草原周邊現分布著大小不一的多個蒙古族定居點。這些定居點內的牧民的家庭生產方式不再只是放牧,也存在其他的家庭經濟來源。其中有部分的牧戶已然在那達慕節慶期間參與到了節慶經濟的生產中,研究中提到的牧民家訪戶便有三戶位于這些定居點中。但當前牧民定居點的基礎設施顯然難以滿足向旅游者提供食宿等消費服務的基本條件。牧民居住的蒙古族氈包在冬季雖有著較好的保暖效果,但在夏季則普遍存在著潮濕問題。居住過蒙古包的旅游者多對居住體驗感到失望和不滿,甚至影響了其后續的旅游消費體驗。在保留蒙古包造型和色彩特征的前提下,改用水泥材質加以建造在呼倫貝爾的部分旅游景區已然存在。這種建筑方式既保留了蒙古族的建筑文化特征,在居住體驗上也與日常家居家住并無區別。因此在特色小鎮的建筑空間營造中,應當在牧戶中推廣水泥建筑方式替代原有的蒙古氈包,以改善旅游者的居住體驗提升旅游者的停留過夜意愿。

若按旅游服務的產品內容和文化特征劃分,呼倫貝爾旅游區域可視作為帶有壁壘的文化空間,在這個空間內草原景觀資源、游牧文化資源是其文化的構成主體也是相鄰地帶所不具備的資源特色。因此以呼倫貝爾旅游的文化邊界為范圍,以區域內不同層級的文化資源點為依托,可以由此構建區域內的基本空間經濟鏈條。這種空間鏈條的布局可呈環狀構建,不同層級的服務小鎮在經濟鏈中向旅游者提供相應規模的旅游產品和服務。參照克里斯塔勒的中心地理論框架模型,呼倫貝爾地區的經濟鏈服務節點可構建為三個層級。海拉爾區、滿洲里市和阿爾山市這三個區域內的大型城市,既具備陸空交通服務能力也形成了較為完善的餐飲住宿產業,因此可打造為旅游經濟鏈條的中心節點,在旅游經濟發展中不斷提高旅游者的吸納和疏散能力。鄂溫克旗、阿榮旗等旗級行政區劃單位,是內蒙古自治區特有的行政區劃等級,介于市鎮之間。這類行政區劃單位雖大多無法提供航空服務,但在陸路交通服務上相對鎮級單位更為成熟完善。旗級行政區劃單位多為呼倫貝爾草原人口經濟聚集點,基礎服務設施建設更為優質且多分布于市與鎮的中間區位。因此可將鄂溫克旗等旗級單位構建為特色小鎮服務鏈中的第二層級節點,向旅游者提供中轉、住宿和餐飲購物服務。服務節點的第三季則是指區域內的各旅游景區。呼倫貝爾旅游市場的空間布局決定,旅游者很難在一天之間完成在節點城市與景區或景區與景區之間的周轉。因此完善各景區的餐飲住宿服務功能不只是為了提高旅游者的旅游體驗,也是旅游產品和服務走向市場成熟的必然要求。如區域內的敖魯古雅、鳳凰山莊等景區在提供的產品服務內容上存在著明顯的差異性,因此將這些景區做為經濟鏈條的三層節點可以在避免產品服務同質化競爭,完善呼倫貝爾定居點特色服務小鎮的經濟鏈條。(見圖1)

圖1 呼倫貝爾旅游小鎮經濟鏈節點層級圖

(三)那達慕文化產品內涵塑造與體驗性

“真也許有可能存在,假則純屬人為。”[3]瓦爾特·本雅明用杜拉斯夫人的這句話做為《機械復制時代的藝術作品》的開篇之語,圍繞著機械復制化生產對藝術品原真性的影響問題進行了深入的論述。當藝術品被機械化復制后脫離了其創作的即時即地性,也就使復制品喪失了藝術品的光韻。誠如文中所述藝術品創作于特定的時間和空間下,產生獨特的藝術光韻即藝術品的原真性(Echtheit)。與藝術品相同人類社會的節慶文化也存在于其特定的時間和空間范圍內,在固定時間點上的集聚是節慶文化的基本特征。因此當呼倫貝爾冬季旅游推出“天天那達慕”產品后,那達慕節慶的原真性也隨之不復存在。“天天那達慕”產品的推出,使那達慕文化出現頻率由一年一次變為了一日一次甚至是一日數次。在對節慶的膜拜價值和展示價值進行取舍時,“天天那達慕”的產品設計者顯然選擇了后者。通過機械復制的方式極大地提高了那達慕節慶的展示頻率,但也由此使冬季的那達慕產品喪失了節慶的精神價值和節慶文化的原真性。音樂里循環播放著蒙古族歌曲,身著蒙古族服飾的表演人員重復地跳著歡迎舞,一幕幕場景復制著夏季那達慕開場的情形。旅游者猶如觀看銀幕影響一般,無法參與其中也無法對其所體現的文化進行觸碰。事實也確實如此,機械化演繹的蒙古族那達慕開幕式,經由旅游者的數碼攝影設備成為一段段影像,被繼續機械的復制傳播于各種媒介終端。

當文化以資源的屬性參與到市場生產之中,很多文化資源的被生產問題也因此產生。文化的被生產,既是指文化以資源的形式經過市場生產成為產品形式的過程,也是指文化在生產過程中被完全賦予生產者的意志喪失其本真性的問題。[4]而后者在諸多地區文化產品的生產中十分常見,也引起了文化體驗者的不滿和反感。同質化、表淺化,都是文化資源被生產的基本特征,被機械性復制的那達慕節慶文化無論是在文化內涵還是內容形式上都遭到了極大程度的壓縮,原本持續幾個小時的那達慕節慶開幕式被縮減為十幾分鐘。縮減后的那達慕節慶文化展演,和一般的蒙古族歌舞表演相比并不存在著特殊性,在他者的眼中冬季呼倫貝爾牧民家訪中的歡迎歌舞皆也可稱作“那達慕”。產品特色不鮮明以及內容過于趨同的問題,最終將會導致“天天那達慕”產品生命周期的剪短。重復的機械展演很容易引起旅游者的審美疲勞,一旦產品的市場新鮮感喪失其產品的市場生命周期也將走向終結。

旅游者在那達慕節慶期間前往陳巴爾虎旗草原,是為了能夠近距離的觀摩體驗蒙古族那達慕節慶。然當前呼倫貝爾那達慕節慶在舉辦中存在的明顯文化界限,使旅游者很難深入的參與體驗那達慕文化。那達慕文化的游牧文化特征與漢文化及其他農耕文化的顯著差異,又使旅游者在觀賞中出現了文化交流的障礙甚至是文化審美上的不認同。因此那達慕節慶轉型需要進行新的展演產品設計,以那達慕文化為內涵對做出展演取舍和再造。這種那達慕文化的取舍和相關文化產品的再造,并不需要對呼倫貝爾那達慕節慶自身做出改動。可以將這些文化產品置入周邊的特色旅游小鎮中,既保護了傳統那達慕節慶文化的原真性,更豐富了周邊特色旅游小鎮的文化產品服務體系。這種文化產品服務設計運用在中國很多地區都存在著現行案例,如麗江的《麗江千古情》、平遙的《又見平遙》等文化產品,均以地域內的特色文化為設計來源并置于特定的空間內以每天兩到三次的頻率進行展演。將以那達慕文化為內涵的展演產品在周邊的特色小鎮中進行固定的場次展演,實現文化展示與特色空間的有效結合。以空間與產品的組合方式,有效的烘托特色小鎮的蒙古族文化氛圍,進而實現那達慕節慶文化對呼倫貝爾旅游經濟的全時性參與,發揮那達慕節慶在區域旅游經濟中的帶動。

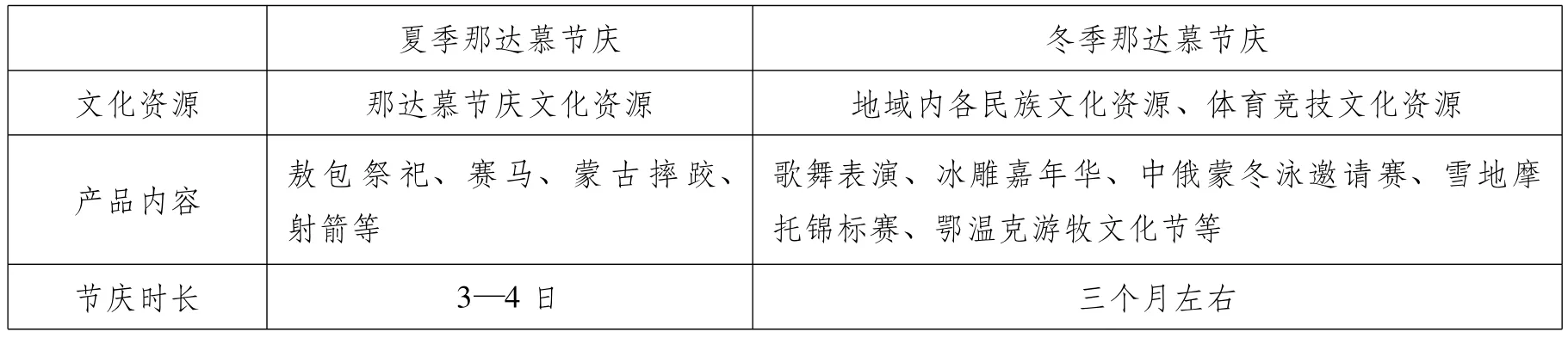

冬季呼倫貝爾地區的那達慕產品生產,是將多種文化元素融合于一體的生產。若將呼倫貝爾的夏季那達慕和冬季那達慕的文化產品生產進行對比,便可以清晰的發現兩者之間的差異性。首先,從節慶產品的來源來看,夏季那達慕是將傳統的蒙古族那達慕節慶做為節慶文化資源參與到文化產品的生產過程中,冬季的那達慕則是將區域內的蒙古族、鄂溫克族等少數民族文化與俄、蒙異國文化和冰雪體育競技文化進行融合再造,最終形成的是全新的地域性節慶文化產品,并不存在著傳統的節慶歷史來源和傳承。其次,在具體的節慶產品內容和周期上二者之間也存在著明顯的差異。夏季那達慕節慶產品以蒙古族那達慕節慶文化為構成的內容主體,在節慶產品的生產中基本沿襲了蒙古族的那達慕傳統文化。冬季那達慕節慶產品則是以地域內的多種文化資源和現代體育競技資源為基礎,為區域冬季旅游市場產品生產而進行了節慶文化創造。在冬季那達慕節慶文化產品的內容體系中,并不存在傳統那達慕節慶的敖包祭祀、賽馬、蒙古摔跤等節慶內容。冬季那達慕節慶圍繞著“冰雪”“競技”等關鍵詞,設置了冰雕嘉年華、中俄蒙冬泳邀請賽、雪地摩托錦標賽、鄂溫克游牧文化節等十余項節慶活動內容。由此可見夏季呼倫貝爾那達慕保留了較多的蒙古族那達慕節慶文化元素,而冬季的那達慕節慶除沿用“那達慕”的節慶名稱外,在整個產品的文化內涵和節慶內容上都與傳統的那達慕節慶關聯甚少。就節慶產品的持續周期而言,夏季呼倫貝爾那達慕節慶的持續時間多為3—4天,冬季的那達慕節慶則往往從前一年的11月一直持續到次年的二月左右,以不同節慶產品內容貫穿呼倫貝爾的漫長冬季。(見表2)

表2 夏、冬兩季蒙古族那達慕節慶對比

冬季旅游文化元素的多元化發展,為呼倫貝爾地區全域性旅游產品服務構建提供了更多的可能。與夏季相比,冬季呼倫貝爾旅游中挖掘了更多地域內蘊含的文化資源,這些文化資源來自于不同民族、不同地區甚至是不同的家庭。因此在進行多元化的冬季旅游產品服務生產過程中,能夠帶動更多地區居民參與到旅游經濟之中。將區域內每一個提供旅游服務的節點等級聚焦于鎮級單位,使旅游者進入呼倫貝爾地區后在任何一處停留都可以獲得獨具特色的旅游產品服務。整個呼倫貝爾旅游市場由此成為了對旅游者完全開放自由的空間,也以此提高了旅游者的旅游質量并帶動了區域內各地區各行業的共同發展。冰雪觀賞產品和雪上競技類在產品的生產設計上是存在著共性的,即都是圍繞著呼倫貝爾冬季冰雪自然特征進行旅游產品服務的生產設計。冬季的嚴寒天氣為冰雕的澆筑提供了天然條件,長達五個月的寒冬期使冰雕保存時長遠高于黑龍江等地區。在其他地區冰雪已經開始融化的時候,旅游者仍然可以在呼倫貝爾體驗到冰雪旅游產品。比其他區域更久的冰雪產品供給期,使呼倫貝爾的冰雪旅游產品在特定時間段內成為了旅游市場的唯一。氣候條件好轉為冰雪體驗創造了更為優越的環境,也提高了室外競技產品的觀賞體驗性。將冰雪、競技做為呼倫貝爾冬季旅游產品的新定位,摒棄對那達慕節慶文化的過度生產。在推動呼倫貝爾旅游經濟的全時性、多樣性發展同時,也避免了那達慕節慶文化在冬季產品生產中消融的文化悲劇。

三、呼倫貝爾那達慕節慶轉型與定居點特色小鎮融合培育思考

經歷了近十年發展,呼倫貝爾旅游市場仍處于市場生命周期的成長階段。處于其中的那達慕節慶旅游產品顯然也只是一個新的“生命體”,是眾多區域旅游產品生產實踐中的一次嘗試。新的旅游產品雖需要較長的市場成長周期,但無疑在產品內容形式的可塑性方面要優于已然定型的市場產品。呼倫貝爾那達慕節慶成為區域旅游經濟生產的文化資源組成部分,既是政府和市場雙重調控文化資源配置的結果,也是其節慶在現代社會文化語境下傳承變遷的現實表現。文化無優劣之分,是文化研究者的共識。但在現實的社會文化傳承變遷中,文化卻也如生物競爭一般存在著自身的“自然法則”。泰勒和摩爾根皆在各自的著作中描述分析了“文化進化論”問題,那達慕節慶文化也在文化的傳承演變中經歷著涵化的過程。

那達慕節慶在區域旅游空間布局的邊緣地位,使其在轉型中帶動區域旅游經濟發展成為了一項難題。夏短冬寒的地域氣候條件和那達慕節慶的時空固定性,都為節慶的產品化轉型帶來了困惑。夏季那達慕節慶的短暫性以及冬季那達慕節慶再造中的節慶文化喪失問題,讓那達慕節慶的轉型之路舉步維艱。其更深層的轉型問題則在于游牧文化帶有明顯的文化特色性,語言、文字、審美乃至日常行為方式的差異性都使那達慕節慶向節慶文化產品轉型時必須做出節慶內容形式的改變和再構。

將那達慕節慶轉型與區域定居點特色小鎮培育相結合,是近兩年呼倫貝爾地區旅游經濟發展的嘗試性舉措。雖然其最終成敗難以蓋棺定論,但就現狀而言已然出現了值得思考和研究的問題。將那達慕節慶文化與定居點特色小鎮相結合,使那達慕節慶的時間維度得以拓展、空間維度得以固化。從一定程度上拓展了那達慕節慶文化在現代社會生活中的傳承與傳播空間,使其由蒙古族社會的內斂文化轉化為面向他者的外顯文化,這對于那達慕節慶文化的傳承和保護是存在積極意義的。但固定于特定建筑空間內進行重復式展演的那達慕節慶文化,其文化來源的深層社會文化土壤已然不同于傳統的蒙古族那達慕節慶,因此必然會引起文化真實性問題。如何避免那達慕節慶文化在定居點特色小鎮培育中出現文化傳承危機,以及特色定居點小鎮培育中如何維護蒙古族原住民內部社會文化生活空間仍是亟待進一步觀察和研究的重要問題。