《論衡》對《呂氏春秋》的評點與稱引

王啟才

(阜陽師范學院 文學院,安徽 阜陽 236041)

《呂氏春秋》是先秦的一部重要子書,是雜家的開山作和代表作,它上承先秦諸子學說之余緒,下開秦漢學術(shù)新思潮之先河,是帶有集成與過渡性質(zhì)的政論著作。該書對漢代的學術(shù)政治影響很大:西漢是推翻暴秦建立起來的國家,因主編呂不韋與秦王嬴政在一系列重大問題上有分歧,在漢代反秦風氣下,《呂氏春秋》受到普遍重視,這種影響從兩漢君主的詔令、臣子的奏議,從陸賈《新語》、賈誼《新書》、劉安《淮南子》、董仲舒《春秋繁露》、司馬遷《史記》、《禮記》之《月令》《樂記》、桓寬《鹽鐵論》、劉向《新序》《說苑》,桓譚《新論》、王充《論衡》以及黃老帛書《黃帝四經(jīng)》、漢代懸泉置壁書《四時月令五十條》等,都可看出來,以至于徐復觀在《<呂氏春秋>對漢代學術(shù)政治的影響》一文說:

一般地說,經(jīng)學是兩漢學術(shù)的骨干,也是支持、規(guī)整兩漢政治的精神力量,但兩漢士人,許多是在《呂氏春秋》的影響下來把握經(jīng)學,把《呂氏春秋》對政治所發(fā)生的巨大影響,即視為經(jīng)學發(fā)生的影響;離開了《呂氏春秋》,即不能了解漢代學術(shù)的特性,這點卻被人忽略了。所以為了打開探索兩漢學術(shù)思想特性之門戶,便應先從《呂氏春秋》所及于兩漢學術(shù)與政治的影響開始。[1]

東漢王充是一位博學多通的學者,其著《論衡》內(nèi)容豐富博雜,“上自黃唐,下臻秦漢而來……幼老生死古今罔不詳該”[2],是“博通眾流百家之言”[3]的著作,后世也把《論衡》列入雜家類。東漢是《呂氏春秋》接受與研究的高潮期,班固《漢書·藝文志》著錄《呂氏春秋》,并把該書命名“雜家”,影響了近二千年對《呂氏春秋》著作性質(zhì)的看法,盧植、高誘分別給《呂氏春秋》作注,奠定了《呂氏春秋》研究的基礎,東漢蔡邕《明堂月令章句》、崔寔《四民月令》的出現(xiàn),“四時月令”由官方到民間,由制度到著述,影響逐漸深入。東漢承繼西漢,不少典籍征引《呂氏春秋》,并給予很高評價,《論衡》堪稱代表。就目前本選題的研究情況看,延娟芹《秦漢時期<呂氏春秋>的接受研究》[4]可能因時間倉促,并無專門的論述。智延娜、蘇國偉《<論衡>文獻學研究》[5],岳宗偉《<論衡>引書研究》[6],付浩宇《<呂氏春秋>接受史概述》[7]雖有涉及,但不全面,有的也不準確,如智延娜、蘇國偉說,《論衡》征引《呂氏春秋》資料僅5 條,實際上遠不止這些;付文只有幾十字一筆帶過,論述也沒有專門展開,所以,并未深入,有繼續(xù)探討的空間,且該選題對秦漢至隋唐《呂氏春秋》的征引、評點研究,也很有助益。有鑒于此,本文盡量避開思想觀點、吸收改造、結(jié)構(gòu)體例等傳統(tǒng)內(nèi)容,立足文獻本身,呈現(xiàn)《論衡》對《呂氏春秋》評點與稱引的具體情況。

一、直接評點

《論衡》是一部奇書,對世俗的批判色彩較濃,它對《呂氏春秋》有評點、有批評,有借鑒,還是相當看重的,直接評論部分共有5 條,茲列如下:

1.《書解篇》:或曰:“……著作之人,書言通奇,其材已極,其知已罷。案古作書者,多位布散槃解,輔傾寧危,非著作之人所能為也。夫有所逼,有所泥,則有所自,篇章數(shù)百。呂不韋作《春秋》,舉家徙蜀;淮南王作道書,禍至滅族;韓非著治術(shù),身下秦獄。身且不全,安能輔國?夫有長于彼,安能不短于此?深于作文,安能不淺于政治?”

2.《書解篇》:……出口為言,著文為篇。古以言為功者多,以文為敗者希。呂不韋、淮南王以他為過,不以書有非,使客作書,不身自為;如不作書,猶蒙此章章之禍。人古今違屬,未必皆著作材知極也。

3.《案書篇》:……《左氏》遂立。范叔尋因罪罷。元、叔天下極才……陳元言訥,范叔章詘,左氏得實,明矣。言多怪,頗與孔子“不語怪力”相違反也,《呂氏春秋》亦如此焉。《國語》《左氏》之外傳也。左氏傳經(jīng),辭語尚略,故復選錄《國語》之辭以實。然則《左氏》《國語》,世儒之實書也。

4.《自紀篇》:充書不能純美。或曰:“口無擇言,筆無擇文。……蓋師曠調(diào)音,曲無不悲;狄牙和膳,肴無淡味。然則通人造書,文無瑕穢。《呂氏》《淮南》懸于市門,觀讀之者無訾一言。今無二書之美,文雖眾盛,猶多譴毀。”

5.《自紀篇》:言金由貴家起,文糞自賤室出,《淮南》《呂氏》之無累害,所由出者,家富官貴也。夫貴,故得懸于市;富,故有千金副。觀讀之者,惶恐畏忌,雖見乖不合,焉敢譴一字?

這5 處評論主要表達的意思如下:1.司馬遷《報任安書》說“不韋遷蜀,世傳《呂覽》”,王充這里卻說“呂不韋作《春秋》,舉家徙蜀”,《呂氏春秋》并不是呂不韋貶謫蜀地后的著作,有人說司馬遷是倒因為果,當然,也有人說司馬遷講的是《呂氏春秋》的流傳情況。王充這里講的是因果關(guān)系。雖然《論衡》原文講的是著述與政治二才不能兼得,只是列舉呂不韋《呂氏春秋》做一個例子,且這個例子也未必恰當,但呂不韋因主編《呂氏春秋》導致“舉家徙蜀”后果之評價,都是符合客觀實際的。2.是對1 表達意思的辯解與否定:呂不韋、劉安請門客著書,自己并未撰寫,并非因著書而獲罪,更不是因?qū)懽魃系摹安胖歉F盡”;其遭受敗家滅族,是另有他因,這在歷史上是極少見的。這種評論不無道理,但要說二人“蒙此章章之禍”,與著書無任何關(guān)系,有失公允。3.這是在評論《左傳》時,附帶評論了一下《呂氏春秋》,即認為《呂氏春秋》與《左傳》一樣,是符合史實的,但又記了許多怪事,稍稍與孔子“不語怪力”相違背,這種評論明顯地是“依經(jīng)立義”。4.有人以《呂氏春秋》《淮南子》與王充的著作進行對比,認為前二書“文無瑕穢”,所以批評較少;而王充的著作不如前二書,又寫得繁復冗長,必然遭到不少人的譴責和反對。5.是對4 所提出批評的回應,“良工必有不巧”“通文必有所黜”,王充的文章“言好辭簡,指趨妙遠”,之所以受人指責,是因為作者出身低賤,而《呂氏春秋》《淮南子》之所以沒有受到多次攻擊與責備,是因為其出自有錢有勢的人家。書懸市門,“一字千金”,觀者“惶恐畏忌”,即使見有乖異不合之處,又哪敢提出一個字的批評意見呢?人們畏懼的是作者的富貴權(quán)勢,并非其書純美無瑕。

二、稱引、批評

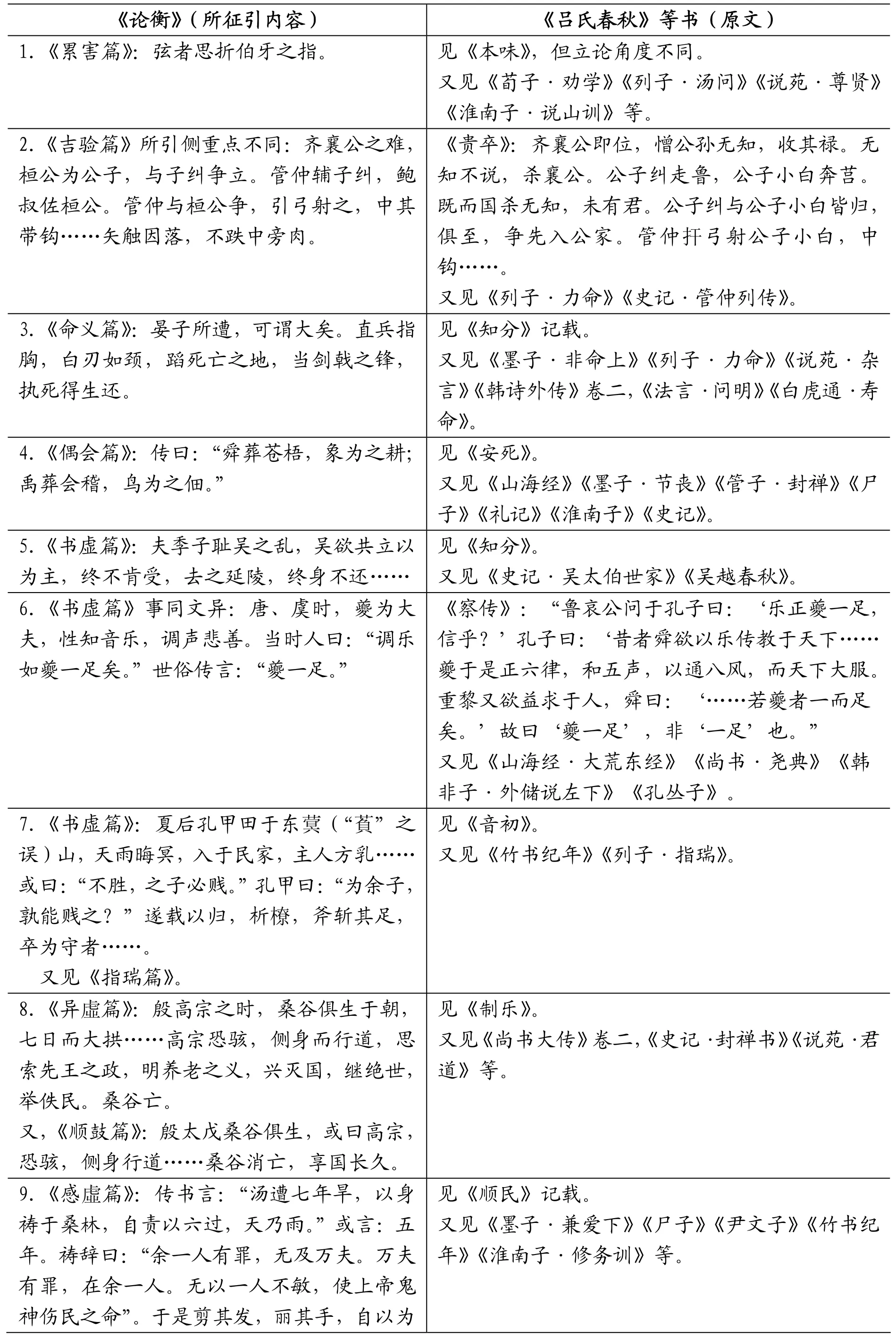

《論衡》稱引呂書,據(jù)目前所知,僅見《呂氏春秋》記載或最早見于呂書記載的,有19 次,這些稱引多為論證的材料,或為批判的靶子,其引伸、發(fā)揮、批評部分,略而不輯,列表如下:

之人,五色無主。禹乃嘻笑而稱曰:“我受命于天,竭力以勞萬民。生,寄也;死,歸也。何足以滑和,視龍猶蝘蜓也。”龍去而亡。又,《龍?zhí)撈罚簜饔盅裕骸坝矶捎诮S龍負舟。” 11.《龍?zhí)撈罚嚎鬃釉唬骸褒埵秤谇澹斡谇澹积斒秤谇澹斡跐幔霍~食于濁,游于清。丘上不及龍,下不為魚,中止其龜與!” 12.《道虛篇》:儒書言:齊王疾痏,使人之宋迎文摯。文摯至,視王之疾,謂太子曰:“王之疾,必可已也。雖然,王之疾已,則必殺摯也。”……與太子期,將往,不至者三,齊王固已怒矣。文摯至,不解屨登床,履衣,問王之疾。王怒而不與言。文摯因出辭以重王怒。王叱而起,疾乃遂已。王大怒不悅……果以鼎生烹文摯,爨之三日三夜,顏色不變…… 13.《語增篇》:齊桓公云:“寡人未得仲父極難,既得仲父甚易。” 又,《自然篇》:或復于桓公,公曰:“以告仲父。”左右曰:“一則仲父,二則仲父,為君乃易乎?”桓公曰:“吾未得仲父,故難;已得仲父,何為不易!” 14.《儒增篇》:儒書言:“衛(wèi)有忠臣弘演,為衛(wèi)哀公使,未還,狄人攻哀公而殺之,盡食其肉,獨舍其肝。弘演使還,致命于肝,痛哀公之死,身肉盡,肝無所附……乃內(nèi)哀公之肝而死。” 15.《非韓篇》:宋人有御馬者不進,拔劍剄而棄之于溝中;又駕一馬,馬又不進,又剄而棄之于溝。若是者三。中之人五色無主。禹仰視天而嘆曰:“吾受命于天,竭力以養(yǎng)人。生,性也;死,命也。余何憂于龍焉?”龍俯耳低尾而逝。《舉難》:孔子曰:“龍食乎清而游乎清,螭食乎清而游乎濁,魚食乎濁而游乎濁。今丘上不及龍,下不若魚,丘其螭邪!” 見《至忠》記載。見《任數(shù)》記載。又見李德裕《管仲害霸論》(《全唐文》十四)。詳見《忠廉》。《用民》:宋人有取道者,其馬不進,倒而投之鸂水。又復取道,其馬不進,又倒而投之鸂水。如此者三。16.《談天篇》:鄒衍之書言:天下有九州,《禹貢》之上所謂九州也……九州之外,更有瀛海。又,見《難歲篇》。“大九州說”,由鄒衍提出,賴《有始》得以保存。17.《寒溫篇》:以類相招致也……故曰:“以形逐影,以龍致雨。” 《召類》:類同相召,氣同則合,聲比則應……以龍致雨,以形逐影。18.《薄葬篇》:圣賢之業(yè),皆以薄葬省用為務……魯人將以玙璠斂,孔子聞之,徑庭麗級而諫。夫徑庭麗級,非禮也,孔子為救患也。《安死》:魯季孫有喪,孔子往吊之。入門而左,從客也。主人以玙璠收,孔子徑庭而趨,歷級而上,曰:“以寶玉收,譬之猶暴骸中原也。”徑庭歷級,非禮也;雖然,以救過也。19.《實知篇》:使一人立于墻東,令之出聲,使圣人聽之墻西,能知其黑白、短長、鄉(xiāng)里、姓字所自從出乎? 《去尤》:東面望者不見西墻。又,《任數(shù)》:十里之間,而耳不能聞;帷墻之外,而目不能見;三畝之宮,而心不能知。

《論衡》為了論述、批駁的方便,更多稱引的內(nèi)容雖與《呂氏春秋》相關(guān),但又見于其他典籍,或有更早的出處,或為當時公共素材、相近的話題,可視為《呂氏春秋》與其他典籍共同記載的,就更多了,約有27 條。下面僅列具有代表性的例子。

表二

牲,用祈福于上帝。上帝甚說,時雨乃至。又,見《明雩篇》《感類篇》。10.《問孔篇》:令尹子文三仕為令尹,無喜色;三已之,無慍色。《知分》:孫叔敖三為令尹而不喜,三去令尹而不憂。皆有所達也。又見《論語·公冶長》《莊子·田子方》《列子·說符》《荀子·非相》《說苑·敬慎》。11.《問孔篇》:禹入裸國,裸入衣出。見《貴因》。又見《戰(zhàn)國策·趙策》《淮南子·道應訓》等。12.《非韓篇》:段干木闔門不出,魏文敬之,表式其閭,秦軍聞之,卒不攻魏。見《期賢》記載。又見《上古先秦歌謠》《史記·魏世家》《淮南子》《新序》。13.《非韓篇》:治國猶治身也。《審分》:夫治身與治國,一理之術(shù)也。又見《墨子》《列子·說符》《禮記·大學》。14.《指瑞篇》:剝巢破卵,鳳皇為之不翔;焚林而畋,漉池而漁,龜、龍為之不游。15.《死偽篇》:王季葬于滑山之尾,欒水擊其墓,見棺之前和。文王曰:“嘻!先君必欲一見群臣百姓也夫!故使欒水見之于是也。”而為之張朝,而百姓皆見之,三日而后更葬。16.《知實篇》:顏淵炊飯,塵落甑中,欲置之則不清,投地則棄飯,掇而食之。孔子望見以為竊食。17.《知實篇》:子畏于匡,顏淵后,孔子曰:“吾以汝為死矣。” 18.《知實篇》:齊桓公與管仲謀伐莒,謀未發(fā)而聞于國,桓公怪之……對曰:“臣聞君子有三色:驩然喜樂者,鐘鼓之色;愁然清凈者,衰绖之色;怫然充滿手足者,兵革之色。君口垂不噞,所言莒也;君舉臂而指,所當又莒也。臣竊虞國小諸侯不服者,其唯莒乎!”見《應同》記載。又見《戰(zhàn)國策·秦攻魏取寧邑》《文子·上禮》《淮南子·本經(jīng)訓》《大戴禮記·易本命》《說苑·權(quán)謀》《史記·孔子世家》《孔子家語·困誓》。《開春》:昔王季歷葬于渦山之尾,灓水嚙其墓,見棺之前和。文王曰:“嘻!先君必欲一見群臣百姓也,天故使灓水見之。”于是出而為之張朝,百姓皆見之,三日而后更葬。又見《戰(zhàn)國策·魏策二》。《任數(shù)》:孔子窮乎陳、蔡之間……顏回索米,得而爨之,幾熟,孔子望見顏回攫其甑中而食之。選間食熟,謁孔子而進食。孔子佯為不見之。孔子起曰:“今者夢見先君,食潔而后饋。”顏回對曰:“不可。向者煤炱入甑中,棄食不祥,回攫而飲之。”孔子嘆曰:“……知人固不易矣。” 又見《孔子家語·困厄》。見《勸學》。又見《論語·子罕》《論語·先進》《史記·孔子世家》。見《重言》。又見《戰(zhàn)國策·蘇秦死其弟蘇代欲繼之》《管子·小問》《說苑·權(quán)謀》《韓詩外傳》《列女傳·齊桓衛(wèi)姬》等。

其它如《論衡·幸偶篇》“牛缺遇盜”,見于《呂氏春秋·必己》,又見《列子·說符》《淮南子·人間訓》,《論衡·率性篇》;《儒增篇》“孟賁勇力”,見《呂氏春秋·必己》,又見《墨子·親士》《尸子》《孟子·公孫丑上》《史記·范雎列傳》;《儒增篇》“養(yǎng)由基善射”,見呂書《博志》《精通》。又見《戰(zhàn)國策·西周策》《史記·周本紀》。《儒增篇》“高宗諒陰”(古時天子守喪之稱),見呂書《重言》。又見《尚書·無逸》《國語·楚語上》《論語·憲問》《禮記·檀弓》《禮記·喪服四制》。《問孔篇》“析骸以爨”見呂書《行論》,又見《左傳·宣公十五年》,等等,不再一一臚列。

三、稱引分析與文獻意義

從以上表中可以看出,《論衡》稱引《呂氏春秋》書中所用材料57 條,相同歸類以后計46 次,最多的是《知分》,高達5 次,其次是《遇合》《必己》《任數(shù)》,各3 次,再次是《勸學》《本味》《制樂》《精通》《安死》《重言》《察傳》,各2 次,其余是《仲春》《疑似》《當染》《樂成》《貴卒》《音初》《順民》《舉難》《至忠》《博志》《忠廉》《貴因》《行論》《期賢》《審分》《用民》《有始》《勿躬》《召類》《應同》《開春》《去尤》,各1 次,共稱引《呂氏春秋》33 篇論文,占《呂氏春秋》全文篇目的近五分之一。這些稱引除了個別地方如“《月令》曰”“鄒衍之書曰”點名出處外,其它要么比較模糊,如“傳書曰”“傳言”“傳又言”“俗傳言曰”“世俗傳言”“儒書言”“儒書稱”,要么干脆不點名出處,其實是直接稱引而多數(shù)未點名出處,如有的地方前文闡發(fā)道理,下文用“何以明之”,直接引出《呂氏春秋》的語句,這種情形在古籍稱引中雖較為普遍,但也不排除從漢代開始一直存在的諱言《呂氏春秋》現(xiàn)象。

《論衡》稱引《呂氏春秋》,有的是用典,有的是用例,有的是用故事,不少事例與《呂氏春秋》文字幾同,或近同,當然也有不少事例與《呂氏春秋》意同字不同,如《論衡》言“治國如修身”,《呂氏春秋》作“夫治身與治國,一理之術(shù)也”。個別稱引與《呂氏春秋》差異較大,如表二10“令尹子文”與“孫叔敖”,人物不同;表一11“螭”與“龜”,動物不同;表二15 “擊”與“嚙”,關(guān)鍵動詞不同;表一10 禹“黃龍負舟”一事,《呂氏春秋》作“視天而嘆”,《論衡》作“嘻笑而稱”,《呂氏春秋》作“養(yǎng)人”,《論衡》作“勞萬民”。看法也不同:《呂氏春秋》作“生,性也,死,命也”;《論衡》作“生,寄也,死,歸也”;《呂氏春秋》作“龍俯耳低尾而逝”;《論衡》作“龍去而亡”。《論衡》稱引《呂氏春秋》不少是在《呂氏春秋》意義基礎上的發(fā)揮。難能可貴的是,有的稱引對《呂氏春秋》又有補充,如表二9“湯禱桑林”的事例,《論衡》說湯遭七年旱,“或言五年”,《呂氏春秋》作“五年”,又多出“自責以六過”,后又補充“湯以五過”;有的稱引論述側(cè)重點不同,如表二2,《論衡》意在表達管仲命好,“有神靈之助,故有射鉤不中之驗”;《呂氏春秋》意在表達鮑叔的機敏之智。有的稱引事例相同,但論述的問題不一樣,如表二15,《論衡》稱引《呂氏春秋》“宋人御馬”的故事,是用來批評韓非“明法尚功”主張的,《呂氏春秋》則是闡述治國不得其道,“徒得其威”是亡國之主的做法。《論衡》大多數(shù)是正面稱引,只稱引典故、事例、故事或言論本身,而把《呂氏春秋》的議論、評價略去,有的稱引屬于意引,與《呂氏春秋》事同文異,如對“夔一足”的表述,《呂氏春秋》原文是魯哀公與孔子的對話,《論衡》則變成“當時人曰”與“世俗傳言”的對比,最后王充以按語的形式進行評論,有所發(fā)揮。當然,也有反其道而用之的,如表二1“弦者思折伯牙之指”即是。

《論衡》稱引《呂氏春秋》還有一個特點,就是語句概括,簡潔明了。《呂氏春秋》原文當中用幾句話表述的意思,《論衡》一句話就講清楚了,且概述了《呂氏春秋》原材料之后,即進行闡發(fā)、評論。

由此不難看出,《論衡》征引《呂氏春秋》的目的是為我所用,是為闡述自己的思想觀點服務的,或作為批評的靶子,或加強自己的觀點,或作為立論的根據(jù),或作為驗證的材料。這樣的取舍立足于論,文辭更精煉了,但從文采來看,反比《呂氏春秋》遜色。如表一6《呂氏春秋》“伊尹生空桑”的傳說,用了116 個字,有故事,有情節(jié),有對話,有情義,有緣由,傳奇色彩較濃;《論衡》僅用了48 字,采用的是平敘的手法,強調(diào)的又是“伊尹命不當沒”,波瀾、趣味俱失。如表二16,“顏回攫甑”的故事,《呂氏春秋》用了165 字,交代了故事發(fā)生的背景及具體的情形,用的是對話,其中有誤解,有考驗,有細節(jié),有感嘆,側(cè)重于“知人不易”,人物的性格鮮明;《論衡》只用了37 字,用的是概括敘事的方法,略去背景與人物對話,直接點出“孔子望見以為竊食”。正如表一10《論衡》將《呂氏春秋》“龍俯耳低尾而逝”,改作“龍去而亡”一樣,事實陳述是相同的,簡潔平實,但細節(jié)的生動形象,意蘊的豐富性,故事性、趣味性卻減弱或丟失了,這也許是哲學論文與政論散文的區(qū)別所在。

《論衡》所稱引《呂氏春秋》的材料,如果與《淮南子》《史記》共有的,一般采取稱引后者的方式,從時間來說,這并沒降低《呂氏春秋》一書的影響,畢竟《呂氏春秋》成書在前。有些人物、事例,如禹、湯、伊尹、孔子、管子、孟賁、西門豹等,從先秦到西漢已逐漸成為公共素材,成書在后者,多受前書的影響,且閱讀更便利。《論衡》稱引這么多《呂氏春秋》的文字,也從一個側(cè)面說明《呂氏春秋》傳播較廣,常見易得。王充在寫作《論衡》時,案頭或許就有《呂氏春秋》《淮南子》一類書籍的寫本或抄本。

《呂氏春秋》作為百科全書式的集成之作,對王充知識體系的建構(gòu)、學術(shù)觀點的生成、學術(shù)視野的拓展、著作論證方式的展開等,都曾產(chǎn)生過積極影響。在王充生活的年代,訊息不太發(fā)達,傳播媒介(簡策、絲帛)有限,或沉重冗長,不便攜帶;或價格昂貴,不易書寫與修改,且展開閱讀也不方便,加之后世百科全書資料匯編性質(zhì)的類書尚未產(chǎn)生,知識的傳播與普及受到很大的影響。怎樣才能盡快的博學多識?最便捷的路徑,就是讀《呂氏春秋》《淮南子》一類的書。

王充《論衡》稱引《呂氏春秋》,對后世的影響具有二重性:一方面,看重《呂氏春秋》,將它提到經(jīng)傳的位置,吸收、稱引其有用的資料,這也是對《呂氏春秋》《淮南子》的回應與總結(jié),對魏晉南北朝時期的《文心雕龍》《世說新語》《昭明文選》《顏氏家訓》《金樓子》以及《三國志注》、《水經(jīng)注》等書稱引《呂氏春秋》,乃至隋唐時期對《呂氏春秋》的重視、稱引,后世類書的編纂,起到了過渡與橋梁的作用;但另一方面,又認為《呂氏春秋》書成眾手,不能純美,無能做到“無累害”,更主要的是,認為《呂氏春秋》記載的內(nèi)容也有虛妄不實之處,比如天人感應、文摯被鼎烹“在鼎三日三夜,顏色不變”“弘演納肝”等,為此,王充給予了無情的批判。這種二重性的觀點與稍前的桓譚、其后的髙誘不同,很接近司馬遷《史記》的看法,對于揭開《呂氏春秋》尊貴的面紗,正確認知《呂氏春秋》的價值與不足,起到了較好的作用,但如果放到魏晉南北朝這一特殊時期,王充對《呂氏春秋》的批判,也客觀地降低了該書的影響力,加之社會分裂、戰(zhàn)爭頻仍、儒學式微、玄學興起、佛教傳播、道教成熟……種種因素,使《呂氏春秋》在該時期的接受與研究備受冷落。直到唐代,《呂氏春秋》才又重新回到人們的視野,受到重視。