工程與科學技術的融合共進論工程在創新驅動發展中的作用和意義(上)

欒恩杰/文

關于科學、技術與工程的關系有許多學者多有論述,在這里只就工程在其中的作用并結合航天工程中的實踐講幾個觀點。

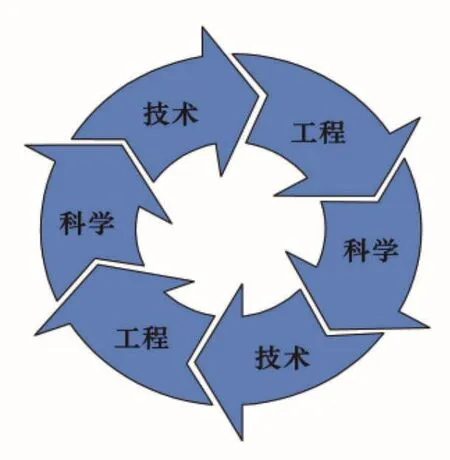

一、工程、技術、科學之間的“無首尾邏輯”

宇宙萬物的發展皆有初始有終結,有因有果,故而有先有后。我們稱這種因果演生為邏輯,也即客觀的規律性。但客觀世界在其生生息息、不斷演化的過程中,會將原始之初的突變掩蓋住,留給我們的是難以簡單回答其首尾的過程。比如,我們經常提及的“到底是雞生蛋還是蛋生雞”問題。這種現象,我稱其為“無首尾邏輯”現象。在當下,考察工程、技術、科學發展歷程,我們發現,三者之間也存在這種“雞和蛋”的關系。

人之進化始自工具之制造,所以才有石器時代、青銅時代、鐵器時代之分別,有了工具才有了人類生存狀態之轉變,才有了對自然界認識的深化和提高,從這一邏輯上看,是勞動和工具的創造成熟了人類,是勞動和工具提高了人類認識自然的能力。

科學技術創造于勞動,在科學和技術從人類活動中抽象出獨立概念后,我們也可以將人類有目標性的勞動/工具制造作為廣義的工程,那么,有了這種人類勞動就有了內含的工程意義的存在。就人才形成而論,也是先有勞動者、工程師,后有技術專家和科學家。從這個意義上說,工程是先導者。

科學發展推動了技術更新,帶動重大工程的實現,從而改變人類生存狀態,然而這只是工程—技術—科學—技術—工程這個循環的后半段。

美國社會學者司托克斯認為,“在人類歷史的大多數時期,實踐技術都是由那些不懂基礎科學又不受惠于基礎科學的人來完善的。直到十九世紀末“第二次工業革命”發生時,情況才有了改變。因為物理學帶來了電力,化學帶來了染料,生物學促進了公共衛生健康事業。”雖然現代工程離不開經牛頓等人創立的經典力學以及隨后的電、磁、化學的科學進展,或20世紀上半葉物理革命帶來的成果。“但時至今日,許多技術創新并不需要科學進步的刺激,而認為“技術以科學為基礎”的觀點是錯誤的。”

典型的例子如愛迪生的眾多發明改變了人們的生活狀態,而很難說這些發明建立在那個時代的科學進步之上。在建筑領域,清代樣式雷在龐大的故宮建筑工程中大量采用的榫卯和斗拱結構有很好的抗震能力,這是從工程經驗中得來的。日本上世紀相當長時期在汽車和家電領域居霸主地位,并非因為科學進步成果的進一步應用,而是通過了解消費反饋,結合價格因素,對產品設計、制造工藝的迅速調整,設計制造出更好的產品。

二戰之前,固體物理學的先驅已為戰后晶體管的誕生奠定了理論基礎,但后來按摩爾定律呈現的一代代體積更小、速度更快的半導體發展,已變成了技術的、而非科學的驕傲。隨著微納化進程,不斷有新的發現,牽引更多新的基礎知識需求,可能對基礎物理學和未來的技術都非常重要。

第二次工業革命以來,一方面,至少在某些領域,科學能提供大量的技術,而且在20世紀,隨著技術越來越多地建立在科學的基礎上,這一趨勢不斷增強。但另一方面,一個被忽略的現象是,技術發展已經成為科學研究的更為重要的源泉,基礎科學探索中的許多結構和過程只能利用技術成就來揭示問題。在某些情況下,科學 “只能存在于”技術當中,因此,越來越多的科學已成為派生的“技術”。

就工程與科學而言,由工程進步帶動科學發展的例子不勝枚舉,比如十九世紀法國工程師薩迪·卡諾通過對蒸汽機的研究,創立了熱力學理論;法國工程師納維爾在總結自己對于吊橋的理論思索時,成為納維爾—司托克斯方程的創立者。我們懷念身兼天文學家和工程師的南仁東同志,有了500米口徑球面射電望遠鏡的“天眼”工程,我們在天文學領域就可以有更多的科學發現。

當工程—技術—科學—技術—工程這個循環運行到當代,我們已經很難將其頭尾分開,在這個邏輯中找不到何處是始發點,找不到邏輯的頭,似乎與雞生蛋、蛋生雞式的“無首尾邏輯”一樣。恰如美國化學家朗繆爾1932年獲得化學諾貝爾獎后所說,“認識物理規律與取得技術進步是同一過程的不同部分。”

科學技術發展到今天,基礎科學理論的發展趕不上工程技術進步的現象并不鮮見,很多新興領域的基礎理論都產生于針對工程技術進行的試驗當中,故而構成了“工程-技術-科學”的邏輯關系。重大工程牽引技術和科學的發展是不爭的事實,這是工程—技術—科學—技術—工程這個循環的前半段。

對科學、技術、工程這三者關系的現實表征應當是:互相依賴、互相依存、互相推動的融合體狀態,三者是融合體的共同發展,呈協同推進的態勢。

在講到工程科學技術的融合共進這個題目時,我們可以回顧一下2017年諾貝爾物理學獎的故事(請參見“曹俊科學網博客文《歷史上第一次,諾貝爾獎頒給了一位杰出的“科學經理人”》”)。

三位獲獎者(三者合作20余年):

韋斯(Rainer Weiss):發明了利用干涉儀探測引力波的裝置;分析了探測器的噪聲源,并排除其各種干擾以獲取引力波信息。

索恩(Kip S. Thorne):在理論上為引力波探測的數據分析奠定了基礎,提出控制噪聲的方法。

第三位巴里什(Barry C. Barish):是LIGO工程的管理者。按1979年諾獎得主格拉南(Sheldon Glashow)的說法是:如果沒有巴里什,根本就沒有引力波的發現。

概括一下,巴里什的貢獻應當包括:

以對工程的深刻理解的自信去贏得決策者的信任,實現國會和基金會對項目預算從2億美元增加到3億;制定四年完成基建,然后用兩年半完成儀器安排的計劃;完成激光、探測儀、鏡片、懸掛裝置、控制系統以及真空系統、長臂管道等關鍵技術的突破、方案設計、并組織攻關;選定華盛頓州和路易斯安那州(相距3000km)兩處地址建設干涉儀系統;確定將原設計的氬離子(argonion)氣體激光改為固體激光器,以提高其功率和頻率和穩定性(Nd:YAG的波長在近紅外而不是原來的可見光);將模擬量改為數字量的升級。

作為項目主管,從1997年至2016年(當時他整整80歲),他重新組織團隊,改變管理方式、更新技術手段,有些設計從頭再來。這位探索磁單極存在的物理學家在引力波探索上成為領軍人物,且被諾貝爾獎評委會認可。這三位獲獎者,一位是理論貢獻,一位是技術貢獻,一位是工程組織者。

我們不得不對這個人類認識宇宙的偉大發現被證實而叫好!因為它開啟了人類探測宇宙的一扇新窗。我們不得不對這份諾獎頒給完成這項探索工程的英雄團隊的組織者的諾獎創新而叫好!因為在當今時代,科學技術工程已經緊緊地結合在一起,當今的時代是工程科學技術融合共進的時代。

在我們分析“工程-技術-科學-技術-工程”的不斷循環中,我們感受到“工程”在其中所起的“扳機”作用和基礎性載體的地位,因為是工程直面人類的生存需求,工程又直接聯系著技術的應用和科學的基礎。

從LIGO看技術的關鍵作用:2017年諾貝爾物理學獎落定,LIGO的三位功臣當之無愧地成為國際同行專家預料到的被選者。我們對其公開的關鍵技術點,所取得的成就驚嘆,但我們在剖析這些技術的時候又感到并不陌生。

比如固體激光器(Nd:YAG,釹釔鋁石榴石激光器)是1990年代的技術成果;但在工程系統中是將可見光束變成了不能用肉眼觀察的紅外光束;由此帶來的是反射鏡面的鍍膜要重新設計,引起整個干涉儀要適應能夠追蹤不可見的激光走向。這是一個技術問題。

比如“懸鏡”問題,初期的干涉儀(iLIGO)是金屬絲直接吊起的11kg重的鏡子,由于自重越大,慣性越強,穩定性越好,所以新版干涉儀(aLIGO)鏡子變大,直徑34厘米、厚20厘米、重達40kg,且用多達四層的懸擺裝置逐層懸掛,最底下吊著鏡子的是的熔融石英絲,既能承重又夠纖細的“吊繩”。熔石英也是成熟的技術,我在航天某工程的研制中就曾接觸過耐高溫的熔石英玻璃,但在系統中要完成鏡子和支架之間的耦合隔離,還要設計針對抵消干擾的反饋控制設備,使鏡子保持精確的位置不動。為了均衡反射鏡受力、受熱的影響,還增加了一個二氧化碳激光以精確調制的光束同時照射其它部位。這也是一項技術問題。

總之,這個工程的技術關鍵突破是實現科學目標的基本保證。

所以,正如司托克斯所說,片面地強調“技術以科學為基礎”的觀點是錯誤的。許多技術創新并不需要科學進步的刺激而產生,甚至科技創新已成為科學研究的更為重要的源泉。

二、工程在“無首尾邏輯”中的“扳機”作用

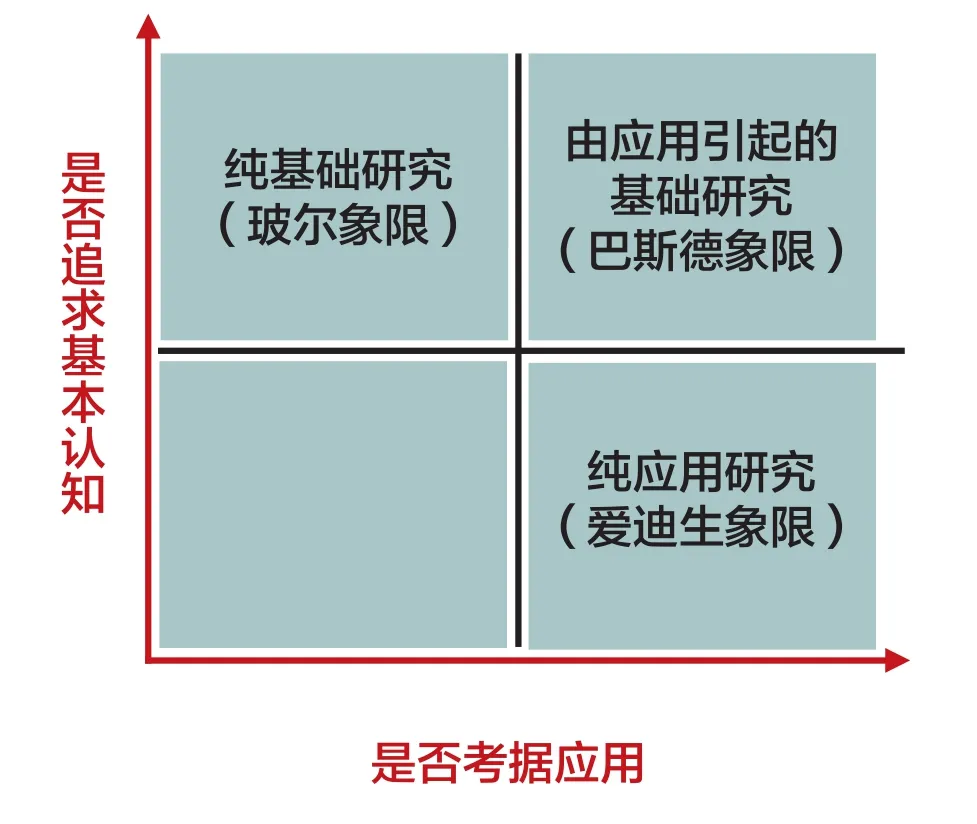

1、對“巴斯德象限”的延伸思考

司托克斯1999年出版了《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》。他把追求基本認識用縱軸表示,將是否考慮應用作為橫軸,由此形成有四個象限的二維表,以此表達基礎研究和應用研究的關系。左上象限是只受認知需求引導、不受實際應用引導的基礎研究,稱玻爾象限(玻爾對原子結構模型的探求明顯是純粹的科學發現);右下象限是由應用目的引起的研究,不尋求對某一科學領域的全面認識,稱愛迪生象限(愛迪生從事具有商業利潤的發明,不追求深層次的科學意義)。右上象限反映了受到應用目的影響的基礎研究(應用基礎研究),稱巴斯德象限(巴斯德同時從事認識和應用研究并將兩個目標結合起來)。左下象限的物理意義既不十分強調應用,也不十分強調基礎研究,所以是空白。

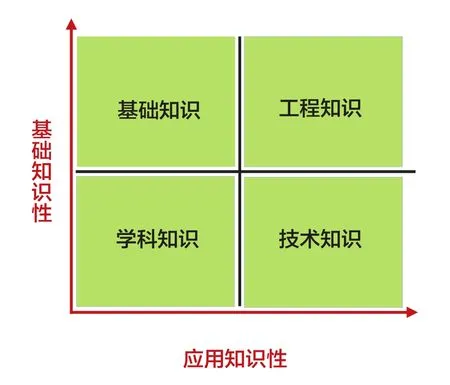

我們以“知識”的角度重新演繹這個二維表,將基礎知識性和應用知識性作為二維表的縱軸和橫軸:左上象限為基礎知識,右下象限是技術知識,左下象限為學科知識,右上象限是工程知識。這張表從一個角度反映了工程、技術、科學的關系。重要的一點是:現代工程的實施,既需要相應的科學技術成果支撐,集基礎知識和技術知識之大成;同時對科學技術發展又發揮著牽引、支持和推動作用。這就是我們為什么說,工程在“無首尾邏輯”循環中,能起到“扳機”的作用。

2、工程成果的科學基礎作用

當代基礎科研離不開技術進步的支持,這一點已被廣泛認知,單靠實驗室的實驗,獨自個人成功的案例愈來愈少。工程設施的保障已經成為基礎科學進步的重要條件。如果沒有太空觀測手段的進步,難以推進天文學、宇宙學的發展。由于COBE衛星的發射獲取了空間背景的信息,美國科學家約翰·馬瑟等人發現了宇宙微波背景輻射的黑體形式和各向異性,而獲得當年的諾貝爾獎。沒有LIGO(激光干涉引力波天文臺)等探測手段的進步,難以驗證愛因斯坦基于廣義相對論對引力波的預言。而依靠大型工程設施的保障,這種工程化的科研已成為基礎科學進步的重要形式和重要條件,這樣的成功例子則比比皆是。

跨學科、跨領域的發展是當今科技發展的一個基本的模式。重大工程需要動員各方力量為實現工程的目標努力。這個過程中會不斷對基礎科學和現代技術提出新的期望,牽引基礎科學活動。

例如,人類已經從陸、海、空到天,又從近天到深空,人類活動的范圍在不斷擴展。在空間探索的牽引下,航天重大工程就像一個機車頭,牽引著諸多基礎學科的發展,如空間物理學,空間材料學,空間生命科學,天體地質學、空間制藥學,空間通信導航學……人類活動的范圍越走越遠,人類認識自然、認識宇宙的能力越來越強,對自然、宇宙的認知越來越深刻。

以我國探月工程為例。通過嫦娥一號、嫦娥二號、嫦娥三號、嫦娥四號的工程實踐,我們獲取了深空軌道設計、月球引力場模型修正、月球微波輻射特性描述、地-月駐點(L2點)及其暈軌道(Halo)實現、深空環境科學、比較行星學等基礎科研成果,以及軟著陸地外星體的GNC技術、空間通信與遙感遙測遙控技術、軌道器變推力控制技術等大量的技術成就。

航天工程實施和所有其它行業的工程一樣,我們必須了解對象的特性,其有效的手段就是運用相似性原理,對各類對象進行建模仿真,這是工程設計中必須進行和運用的手段,不論是幾何結構仿真、物理仿真,還是數字仿真,在現代工程設計中都具舉足輕重的地位。

比如各類風洞試驗,可以說有什么樣的風洞條件,就掌握到什么程度的空氣動力特性,大型電子對撞機、核電站仿真控制模擬、鐵路運營調度仿真系統等等,我們很難將其劃分為是設計階段的工具,還是驗證階段的手段,或是運營階段的裝置。這些工程設施所提供的成果,既是設計成果,也是驗證結果,也是運營的伴行裝置;既是對象的物理表現,也是其模型化認識的基礎科學。

所以我認為:由于重大工程的實施,涉及的學科領域在不斷擴大,它必然對基礎科學提出新的期望,產生新的課題,同時也完善并推動著基礎學科的發展。