完善中國的出口管制制度

徐珊珊 李磊

過去一年多時間里,中美兩國圍繞中國企業(yè)是否違反美國出口管制法案問題展開了多輪博弈。其中,“中興通訊案”、“孟晚舟案”和“吳振洲案”最為典型,影響也最大。目前,孟晚舟案懸而不決,中興通訊案和吳振洲案均塵埃落定。三案充分凸顯了美國出口管制制度的特點,即嚴密織網(wǎng),嚴格監(jiān)管,嚴厲處罰。我們對此不得不認真加以研究和思考。

美國出口管制體系繁雜

根據(jù)美國《憲法》,出口是一項“特權”而非當然的“權利”。出口管制的最初目的是為了嚴格限制武器流入敵國、落入敵手,而建立聯(lián)盟共同實施管制被認為是更為有效的方法。現(xiàn)在美國出口管制制度仍然沿襲了這一思路,除軍品外,對軍民兩用品出口管制也加以限制,不斷在國家安全、外交政策以及工商業(yè)的利益這三者之間尋找平衡。

美國現(xiàn)行的出口管制制度是在第二次世界大戰(zhàn)期間發(fā)展而來的,從經(jīng)濟制裁、軍火進口管制、軍需管理開始,從《中立法案》(The Neutrality Act)到《1949年出口管理法》,增加了對兩用品的管制。兩用物品則有著非常寬泛的定義,只要不是屬于軍用物品的管轄范圍都屬于軍民兩用品。

美國有一整套嚴密復雜的出口管制法律體系。目前,美國出口管制制度的法律主要有《出口管制改革法案》(ECRA)、《出口管理條例》(EAR)、《武器出口管制法》(AECA)、《國際武器貿(mào)易條例》(ITAR)、《國際緊急經(jīng)濟權力法案》(IEEPA)等。

此外,美國還加入了大量的國際條約,主要包括《不擴散核武器條約》、《禁止生物武器條約》、《禁止化學武器公約》、《打擊跨國有組織犯罪公約》、《核安全公約》、《海底武器控制公約》、《核材料實物保護公約》、《各國和國際原子能機構關于實施保障的協(xié)定》、《部分禁止核試驗條約》以及《防止彈道導彈擴散海牙行為準則》等。這些共同構成了美國出口管制的成文法基礎。

根據(jù)這些成文法,美國多個政府機構參與出口管制監(jiān)管。軍事用品出口與臨時進口由美國國務院國防貿(mào)易管制理事會(DDTC)負責;核材料出口由核管理委員會(NRC)和能源部負責;兩用物品的出口由商務部工業(yè)安全局(BIS)負責;經(jīng)濟禁運和制裁由財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)負責。在調查程序中,根據(jù)案件性質,其他機構也會配合及參與,包括美國聯(lián)邦調查局、海關和邊境保護局、移民和海關執(zhí)法署等。如果案件涉及刑事控告和訴訟,則在進入司法程序后由司法部主導。

違反美國出口管制的行為會被追究民事、刑事、行政責任。

根據(jù)《出口管制改革法案》的規(guī)定,違規(guī)者的民事責任為:就每一次違規(guī)在30萬美元或者交易金額兩倍的限額內作出賠償,以兩者中較高的為準;違規(guī)者的刑事責任為:每次違法行為最高100萬美金罰款,最長10年監(jiān)禁。

根據(jù)《出口管理條例》,違規(guī)者的行政責任為:在最長十年的時間里,剝奪從事出口業(yè)務的資格。若企業(yè)被納入出口管制黑名單,如“實體清單”,則對受控商品、軟件和技術的出口、再出口及國內轉讓,相關企業(yè)皆需要獲得許可證。自然人被納入制裁名單,將可能被禁止入境美國,其代表的企業(yè)的行為也將受到一定的限制。如被納入制裁清單,例如特別指定國民(SDN)清單,會使企業(yè)的財產(chǎn)和財產(chǎn)權益被凍結,同時被禁止與美國人、企業(yè)進行交易。

美國出口管制的對象主要分為兩用品以及軍用物品兩大類。《美國防務目錄》(USML)是管制軍品清單。美國商務部下設的工業(yè)與安全局將兩用管制物品進行分類載于《國家管制清單》(CCL),并編制ECCN號對應不同的管制要求。CCL主要包含了十大行業(yè):0.核和相關材料;1.材料、化學品、微生物和毒素;2.材料加工;3.電子;4.計算機;5.電信與信息安全;6.傳感器和激光;7.導航和航空電子設備;8.航海;9.航空和推進器。2018年,美國又增加了對“新興和基礎技術”這一領域的出口控制。管制理由包括,國家安全(001-099)、導彈技術(100-199)、核不擴散(200-299)、生化武器(300-399)、瓦森納安排(600-699)、地區(qū)穩(wěn)定、反恐、犯罪控制及聯(lián)合國制裁等(900-999)。

《國家管制清單》將不同的國家分為A、B、D、E四級,并對不同的國家以不同的理由,加以出口限制。A級國家是美國戰(zhàn)略合作伙伴,如加拿大;B級國家是較少限制國家和地區(qū),如香港;D級國家是受關注的國家,如中國;E級國家是支持恐怖主義國家,包括古巴、伊朗、敘利亞、朝鮮、蘇丹。如果產(chǎn)品管制理由與交易所涉及的國家的國別管制理由一致,且無豁免理由,則需要向BIS申請許可證。

除“ECCN號+國家清單”的基本管理外,交易的各方、最終用戶、生產(chǎn)商、出口商、承運人、出口后可能涉及到的其他方的身份也都必須合規(guī)。在評價此項合規(guī)時,需要參考不同部門提供的黑名單:與出口相關的清單主要包括排除清單(“Debarment Lists”)、不擴散清單(“Non-proliferation Lists”)、SDN清單、實體清單(“Entity List”)未核實清單(“Unverified List”)、個人否決清單(“Denied Persons List”)、拒絕清單(“Excluded Parties List”)、支持恐怖主義國家清單(“Country Group E”)。

2017年12月18日,美國白宮發(fā)布了特朗普任期內第一份國家安全戰(zhàn)略報告,其中將中國列為競爭對手。報告認為中國在和平時期會限制美國在關鍵商業(yè)的自由競爭。2018年8月13日美國通過了修改的《出口管制改革法》(“ECRA”)。該法案擴大了美國出口管制制度的適用范圍。特別是增加了對美國的“新興和基礎技術” (包括人工智能、機器人、增強現(xiàn)實技術和虛擬現(xiàn)實等14項內容)的出口控制。任何把14項領域的技術轉移到中國或其他被視為有國家安全威脅國家的出口行為,都必須獲得美國主管機關的核準。同時,美國封鎖了中國借由投資來取得美國技術的通道。運用美國專利在中國開發(fā)產(chǎn)品,也可能受到管制。上述新規(guī)對中國有很強的針對性,很多中國高科技公司賴以生存的芯片將面臨新的封鎖。

總之,ECRA擴大了美國對于“國家安全”的理解,延伸到了在和平時期對于關鍵商業(yè)領域的限制,體現(xiàn)了美國不同于通常意義的“泛國家安全”觀。

嚴厲懲罰的制度基礎

美國出口管制制度中,對于違反制度的懲罰極為嚴厲。而這種嚴厲懲罰建立在兩大制度性基礎:“域外管轄”和“次級制裁”之上。

“域外管轄”,原本是指美國國內法可以具有域外適用的效力。以該制度涵攝美國出口管制制度,對外國人在外國的交易亦可進行管轄,而不是僅限于美國域內或美國人。

美國出口管制制度的域外管轄基于兩個基礎性概念:再出口(Re-export)與視同出口(Deemed Export)。“再出口”是指:只要被管制的交易物項不曾滅失,在其“再次出口”或“再次轉讓”時,相關許可要求就會仍然繼續(xù)有效,相當于出口管制措施“附著”在物項上。“視同出口”是指受管制物項轉移至外國人或公司,即使沒有跨國界運輸,也仍會被視為出口。其轉移形式是包羅萬象的,比如,美國商品出口到德國公民手中,然后轉移到訪問德國的一名伊朗公民手中,那么即使該商品從未離開德國,也會被視為向伊朗出口。而將此規(guī)則適用于技術或數(shù)據(jù)時,問題就變得更加尖銳。因為傳輸技術數(shù)據(jù)要比傳輸物理項目容易得多,任何對計算機網(wǎng)絡的訪問、觀看都可能構成“視同出口”。

一直以來,美國出口管制中適用“域外管轄”的合法性在國際上存在著很大的爭議。比如上世紀80年代的西歐-西伯利亞天然氣管道案風波,許多歐洲學者認為該案中美國的出口管制是對外國主體在外國的行為行使管轄權,有違國際法。

然而,美國官方及一些學者堅持從美國國內法的角度為其辯護認為,出口管制的目的在于防止受管制的物項流入受限制的國家,特別是敵對國家,進而防止不利后果及于美國,故對管制物項“再出口”與“視同出口”的限制都是“屬地管轄”的范圍,因而是合法的。

“次級制裁”也一直被認為是美國出口管制等行政管理法律體系中的重要制度,屬于“執(zhí)行管轄權”的范疇。具體而言,次級制裁迫使第三國停止與受制裁國家之間展開的活動,威脅要切斷第三國與受制裁國的接觸, 以補充初級制裁的漏洞。最近美國對伊朗的制裁很好地說明了這個例子。美國最終目標是阻止伊朗的核計劃,美國的次級制裁給全世界的金融機構提供的選擇是,要么停止與伊朗銀行的交易,要么停止進入美國金融體系。實際上,次級和初級制裁在技術上的作用方式相同。

簡而言之,美國的次級制裁針對美國人或企業(yè),而不是直接針對第三方。次級制裁的實現(xiàn)路徑僅限制美國主體的交易行為,并未宣稱第三國與受制裁國的交易的違反美國法(不包括違反聯(lián)合國的制裁令),或令其承擔民事刑事責任,因而在理論上,這種做法是否擴大美國的“立法管轄權”的范圍仍存爭議。

稀土案與中國出口管制制度

稀土礦是珍貴的自然資源,在現(xiàn)代尖端制造領域,尤其是軍工領域有無可替代的作用。我國是全球最大的稀土加工國,也是最大的稀土礦儲備國之一。上世紀末以來,中國陸續(xù)對稀土出口實施了配額與關稅等管制措施,而且逐年趨于嚴格。其出口稅的平均稅率則從2006年的10%上升到2012年的25%。

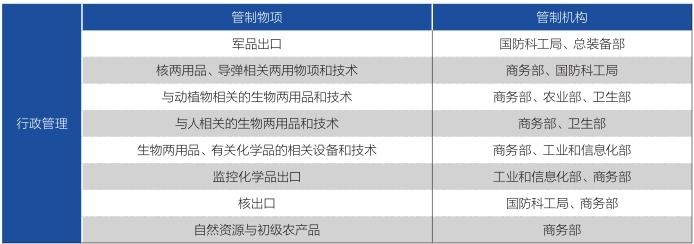

表:中國出口管制的基本框架

2012年3月13日,美國、歐盟、日本三方就“稀土、鎢、鉬三種原材料出口管制措施”要求與中國磋商,并于2012年6月27日向世界貿(mào)易組織提出設立專家組,啟動相關爭議解決程序。2014年3月26日,專家組裁定中國違規(guī)。2014年12月31日,中國商務部、海關總署取消了對稀土出口配額的限制。稀土出口商可以憑出口合同申領出口許可證,無需提供批準文件。

中國在“稀土案”中敗訴后,較為徹底地改革了原有的措施,基本上取消了對稀土出口的管制。而這種反轉,一方面有國際政治經(jīng)濟關系的考量,另一方面也與我國自身的出口管制制度存在的問題有關。一個核心的問題就是:我國目前尚缺乏基于法治化基礎的統(tǒng)一的出口管制法律,從而導致了一系列后續(xù)問題的產(chǎn)生。

中國目前所有與出口管制相關的內容散見于中國參加的國際條約以及各種規(guī)章和規(guī)范性文件、指導目錄中。下表為我國出口管制的基本框架:

具體而言,中國目前的出口管制主要包括以下四方面:

(1)清單制度。中國出口管制對象分為兩用物項管制、軍品管制以及對特定自然資源與初級農(nóng)產(chǎn)品的管制。各種出口管制的物項和技術通過清單的形式列舉。在上述清單之外的敏感物項,需要與有關部門進行確認;

(2)適格交易主體及交易對象國別限制。依據(jù)《敏感物項和技術出口經(jīng)營登記管理辦法》,出口經(jīng)營權需要審批。而交易對象的國別也將被審查;

(3)出口許可制度。以任何方式進口或出口,以及過境、轉運、通運受管制的物項和技術,均應申領許可證;

(4)配額管理制度。對于《中國禁止出口限制出口技術目錄》中限制進出口的物項實行配額管理。

違反出口管制制度將面臨行政責任與刑事責任。行政責任主要包括沒收違法所得,處違法經(jīng)營額1倍以上5倍以下的罰款,暫停、撤銷出口經(jīng)營權,而刑事責任主要包括走私罪,非法經(jīng)營罪,泄露國家秘密罪,偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪。

中國出口管制仍有提升空間

對照美國出口管制法,我們可以發(fā)現(xiàn),中國出口管制制度還是存在一些值得考量并提升的地方。首先,中國出口管制制度的法治化程度較低,行政措施欠缺上位法依據(jù)。比如,需要對稀土這樣的戰(zhàn)略資源加以限制的時候卻不能在原有的管制框架,尤其是高位階法律文件中找到依據(jù)。臨時加稅并用配額來管理較為隨意,其實是自我授權,根本經(jīng)不起世貿(mào)組織專家組的審查。再比如,對最終用戶的審查并沒有相應規(guī)則,只是要求出口商在許可系統(tǒng)中錄入,“審查”缺乏透明度和可信度,亦容易給人以缺乏法律基礎的印象。

第二,各所有制主體地位不平等,有違“市場中立”原則。政府在行政管理時,給予不同所有制主體以平等的地位,這是市場經(jīng)濟的基本要求,也是現(xiàn)代法治的基本要求。我國政府已經(jīng)公開承諾奉行市場中立政策,因此在出口管制方面亦應做到“中立”。目前,我國政府在出口管制領域,對于一些賦權類的行為,如賦予企業(yè)以監(jiān)控類化學品進出口領域的資格,僅限于幾家國有公司,未給予其他企業(yè)公平競爭的機會。這既與中國政府的承諾不符,亦與世貿(mào)組織協(xié)定下的“貨物貿(mào)易協(xié)定”第二十條的規(guī)定存在潛在沖突。如果考慮到國家安全等特殊要求,有關部門應在立法中采取特殊的標準,但這種標準亦不應以所有制為限。

第三,中國管制的范圍沒有美國“管得寬”,也欠缺有效管理手段。主要表現(xiàn)在:相對有限的受管制物項,即管制清單上的物項有限,遠小于美國的寬泛“兩用品”定義;相對有限的受管制主體。中國出口管制主要針對受管制物項的經(jīng)營者,對于交易牽涉的其他人員(非買賣合同當事方)通常并無管制要求;相對有限的管轄范圍,無“視同出口”以及“再出口”為基礎的域外管轄;非常有限的受禁運國家,更無次級制裁制度。目前僅限制了向緬甸、老撾、阿富汗出口易制毒化學物品,對其他國家和地區(qū)并無特殊限制。

2017年6月16日,商務部公布《中華人民共和國出口管制法(草案征求意見稿)》(下稱《草案》),從而預示著我國的出口管制制度即將結束碎片化、低層次的狀態(tài),進入統(tǒng)一的法治化時代。跟過去比,《草案》主要包含了以下幾方面的變化。

立法形式從“碎片化”到統(tǒng)一化。《草案》將不同領域的不同法規(guī)整合為一個統(tǒng)一的立法。軍民兩用品和武器出口領域已被納入一項國家立法。以“清單+全面控制+臨時管制措施”的方式確定了管制范圍,即出口經(jīng)營者對在出口管制清單之外的物項“知道或應當知道”有危害國家安全、有擴散風險、可能用于恐怖主義目的的,也應當履行申請許可手續(xù)。此外,主管部門可以臨時決定對管制清單以外的物項實施管制。

管制措施從單一化到多樣化。《草案》對出口管制統(tǒng)一確立了“清單制度”和“許可制度”兩大類。在此之下,設置了“禁運” (第15條)、“黑名單” (第56條)和再出口管制(第64條)等新措施,大大豐富了管制手段,提高了管制水平。而且,在最終用途和最終用戶審核方面,《草案》第25條規(guī)定,涉及敏感產(chǎn)品時,進口商必須提供最終用途和最終用戶的證明;《草案》第26條及27條進一步規(guī)定,進口商必須保證最終用途和最終用戶不會改變。并且賦予主管部門權力,對申報的最終用戶和最終用途進行風險評估,并可以開展實地核查(第28條)。

管制部門權力從模糊化到明確化。根據(jù)《草案》第43條至第46條的規(guī)定,主管部門有權調查任何可能的違法行為。在調查中,管制部門人員可以進入可疑區(qū)域,進行詢問,檢查與業(yè)務有關的賬戶,阻止可疑材料出口,扣押可疑材料,凍結涉案公司的銀行賬戶,并將得到有關執(zhí)法部門的協(xié)助。這一方面擴大了主管部門的調查權限,另一方面亦提高了執(zhí)法透明度,法治化程度得以強化。

救濟更加規(guī)范化。根據(jù)《草案》第50條,當事人對出口管制部門的行政許可或者處罰決定不服的,可以選擇采取行政復議救濟措施。但同時規(guī)定,對國家出口管制主管部門作出的與國家安全相關的行政許可決定,相關當事人不能提起行政訴訟。

但是,《草案》并未對一些敏感領域特殊物資進出口的主體資格作出明確規(guī)定。這意味著在這方面仍將沿襲過去的做法,即只有極少數(shù)專營國企可以從事特殊敏感物資的出口業(yè)務。應當縮小專營領域,設置明確準入條件,輔以國家安全例外審查。這一則符合市場化法治精神,二則也彰顯中國作為世界主要貿(mào)易大國的自信。

此外,《草案》采用的“清單+全面控制+臨時管制措施”方法雖然可以使政府有較高程度的自由裁量權力,但卻可能造成進出口企業(yè)主體對出口物項的管制無法準確預期。且對比美國可以對每種出口物項做出管制評價的“ECCN號+國家清單”模式,我國的管制方式依然顯得較為粗略。建議在清單中加入更多符合中國利益的受管制物項,或對“泛國家安全”做出明晰的、符合中國利益的解釋,既保護國家利益,也提升出口商的可預測度。

關于制裁及次級制裁措施抵制問題,可以對侵害中國與企業(yè)合法利益的外國制裁進行立法抵制。對此,歐盟有先例。歐盟頒布的2271號指令便對美國的《赫爾姆斯-伯頓法》、《對伊朗和利比亞制裁法》進行了回擊。其主要內容包括:歐盟公司有權向歐盟理事會提交受制裁影響的信息;拒絕承認和執(zhí)行制裁相關的法律;除非歐盟理事會授權禁止任何人遵守相關制裁法律等。

實際上,美國、加拿大和英國都有相應的對制裁及次級制裁的抵制立法。我國商務部已經(jīng)提出要建立“不可靠實體清單”制度,該制度經(jīng)完善后可以列入正式立法。

(作者徐珊珊為海華永泰律師事務所高級合伙人、李磊為上海對外經(jīng)貿(mào)大學法學院副教授;編輯:郝洲)