轂貫軸·輪納輻·軎系鈴

——秦始皇帝陵二號銅安車輪軸體系的設計解析①

宗椿理(洛陽師范學院 藝術設計學院,河南 洛陽 471022)

古人認為,逝者靈魂不滅,將會隨幽冥的地下世界而獲永生。因此,“塗車芻靈”②孔子謂:“為明器者,知喪道矣,備物而不可用也。哀哉!死者而用生者之器也。不殆于用殉乎哉。其曰明器,神明之也。涂車芻靈,自古有之,明器之道也。”的明器之道,社會生活的日用所需就成為供靈魂棲息的精神樂園。正如《呂氏春秋·孟冬紀第十·節喪》中言及:

“國彌大,家彌富,葬彌厚,含珠鱗施,夫玩好貨寳,鐘鼎壺鑑、輿馬衣被戈劍,不可勝其數。諸養生之具,無不從者。”[1]

然在諸多喪葬用品中,人們對于“輿馬”的重視確是無可附加。馬車是古代社會生活中重要的交通工具,是尊卑等級中人們身份地位的顯著標志,更是禮制的重要組成。所以,自殷商起,用“輿馬”陪葬屢見不鮮。③從商代起車馬已成為社會上層人士死后的重要陪葬品,考古所見者,如:山西浮云山橋北墓地、安陽西北崗墓、殷墟郭家莊東南墓、安陽小屯車馬坑、安陽孝民屯南墓地、安陽大司空村M175和M292、M755、M757車馬坑、殷墟西區M7和M1613車馬坑、殷墟郭家莊西南M52、M146車馬坑、安陽梅園莊東南墓車馬坑、西安老牛坡M27車馬坑、山東滕州前掌大墓車馬坑等出土的馬車。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第35頁。至周代,更從喪葬禮制層面對隨葬輿馬規制④從考古資料看,西周的高等級墓旁大多都陪葬有車馬坑,但規模一般不大,隨葬的車馬數量多數為1—3輛。如:山東膠縣西菴車馬坑1車4馬,陜西長安張家坡35號車馬坑隨葬2車4馬、167號車馬坑隨葬1車2馬、168號車馬坑隨葬2車6馬、185號車馬坑隨葬1車2馬、192號車馬坑隨葬3車,長安灃鎬遺址銅網廠車馬坑隨葬4車12馬,洛陽東郊林校車馬坑隨葬1車4馬,洛陽老城的三座車馬坑均隨葬1車2馬,山西天馬—曲村趙侯墓J4區三號車馬坑隨葬2車,陜西寶雞茹家莊三號車馬坑隨葬3車,長安花園莊M3隨葬3車8馬、長安花園莊M16隨葬2車4馬,長安灃西M28隨葬1車4馬、長安灃西M29隨葬2車4馬;1932年發掘的河南浚縣辛村25號西周車馬坑隨葬12車72馬;北京琉璃河西周燕國墓地多年來共發掘車馬坑近30座,其中多數遭到嚴重破壞,保存較好的M52CH1內隨葬1車2馬,1100號車馬坑隨葬5車14馬,但在M202CH車馬坑中出土馬骨42架、散亂的馬車部件10輛左右。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第36頁。進行嚴格約束,據《禮記·檀弓下》載:

“君之適長殤,車三乘;公子庶長殤,車一乘;大夫之適長殤,車一乘……曾子曰:‘晏子可謂之禮也已,恭敬之有焉。’[2]76有若曰:‘晏子一狐裘三十年,遣車一乘,及墓而反;國君七個,遣車七乘;大夫五個,遣車五乘……’”[2]84

從相關考古資料看,高等級的西周大墓多有車馬坑,但其規模并不龐大。春秋戰國時期,諸侯割據,宗法禮制瓦解崩亂,喪葬奢靡之風日盛,輿馬的陪葬數量在各地諸侯、貴族大墓中逐漸增多,甚至在一些小型墓葬中亦出現了輿馬隨葬的現象。但由于馬車制作頗為復雜,尚有“一器而工聚焉者車為多”之說,且良馬的飼養更要耗費大量的人力物力,故即使是諸侯貴族有時亦采用馬車模型替代實用輿馬,但殷周車馬坑傳統輿馬陪葬的習俗仍占主流,至遲在春秋晚期才開始明器馬車的變革之舉。

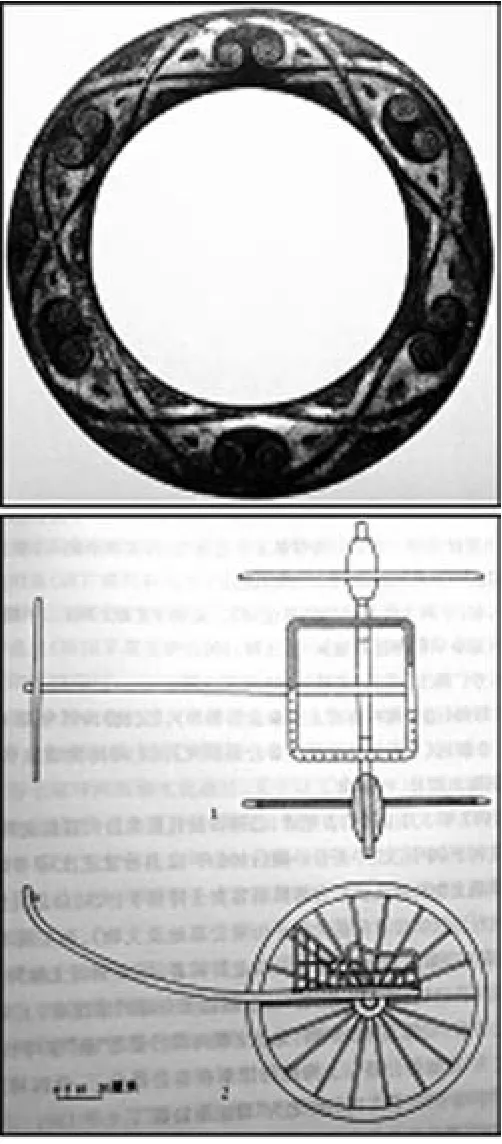

一、從輿馬隨葬到明器模型——秦人多元車制類型探究

堪究秦人族群,早在青銅時代就以善于養馬而著稱,西周孝王時期,秦人先祖非子①《史記·秦本紀》中載:“非子居犬丘,好馬及畜,善養息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主馬于汧、渭之間,馬大蕃息。”引自(漢)司馬遷:《史記·卷五·秦本紀第五》,盧葦、張贊煦譯注,浙江古籍出版社2011年版,第27頁。等人就專為西周王室養馬。歷年來,考古工作者在秦人墓葬中發掘出土了一系列與馬有著直接關聯的實物遺存,如在陜西鳳翔秦公一號大墓[3]中就曾有墨玉馬頭的出土,鳳翔與長武上孟村[4]也有泥塑陶馬造型的出現,以及隴縣邊家莊春秋早期的秦墓中曾有馬鈴、當盧以及少量車飾件等帶有明顯秦文化特征的銅器出土。與此同時,在寶雞益門村[5]發掘的春秋晚期秦墓中也有不少由純金制成的馬飾件出土。這些不同材質的車馬飾件在一定程度上說明了在當時秦國王室與貴族階層中馬匹所提供的勁捷畜力才為人們行駛之“具”提供了主要的動力來源。因此在封國時期的社會生活中,不但大量使用馬,而且還更為注重馬匹的禮儀化裝飾,馬匹本身也成為禮儀祭祀中重要的組成部分,對馬的推崇無可附加(圖1)。除此之外,在秦人的某些建筑部件——“瓦當”的表現題材中亦有不少對馬的描繪,如在淳化等地發現的戰國晚期至秦代的建筑遺址中就有馬紋瓦當的出現。在實用器具方面洛陽金村出土的一枚銅鏡背面就有勇士騎馬刺殺虎豹的生動形象,足可見駿馬在當時秦人戰爭序列中是不可或缺的。

(上)圖1秦 環形銀錯銀銅車馬飾(阿房宮遺址)(下)圖2秦輦車

在湖北江陵云夢睡虎地秦墓出土的竹簡中就有不少關于馬匹的飼養、管理、考核,以及馬病防治等多元的法律條令,從這書寫在竹簡上的條條律令中不難發現,在秦代社會自中央政府到下轄各府衙對馬匹的管理與養護的確是遵循著一套完整的管理體系,同時也從另一個側面表明,秦人對于馬的鐘愛與使用已然貫穿進騎乘、挽車、郵驛等社會生活中,尤其是成了戰爭中騎兵與車戰的必備之物。

談及陸路交通工具,最為重要的莫過于各種類型的“車”②按照所有制關系,車輛有公、私之分。官車系官府用車。民間百姓與商人的車乘主要為牛車。都官的有秩吏及其分支機構的嗇夫,因工作需要,官府按照其人數的多寡配給車馬與仆人的數量,而一般的官吏與百姓則可向官府借用車輛。(具體可參見云夢睡虎地秦簡之“金布律”、“司空律”)從驅動車輛所役使的動力看,秦車可分為:馬車、牛車與輦車。按照等級制的不同裝備與使用功能可以分為:御駕、華貴乘車、田車(專供打獵而用的一種快速乘車)、戰車、役車(民間運載貨物的牛車)與喪車等六類。具體內容可參見王學理:《咸陽帝都記》,三秦出版社1999年版,第374-377頁。,如牛車、馬車與輦車(圖2)等。三代以來至春秋戰國,馬車是皇室貴族階層廣泛使用的出行之具。從封國至秦代以來,若按功能區分,馬車主要有戰車與出行禮儀用車兩類。秦自襄公始,便為爭奪失地而同北方戎狄各部族之間展開殊死搏擊,整修武備,備其甲兵,以討西戎就成為秦國社會自上而下的一致目標。秦國至遲在春秋中晚期就已經具有規模宏大而配備精良的戰車裝備,因此,兵車之造用于戰爭與交通在秦封國時已十分普遍,交戰之時待敵我雙方錯轂相交,兵卒手持長戟,擲以銅殳,憑此克敵。有關秦代戰車的形制,亦可從秦都咸陽一號與三號宮殿遺址的墻壁繪畫中窺見一斑。同時,在秦始皇兵馬俑坑中出土的木戰車也與咸陽宮壁畫上所繪相類,車為單轅,有衡、軛與左右箱板、前板且車輪的條幅齊全有致,車后還設置有供乘車之人上下而用的門道,戰車左右以及駕馭車仆配備齊全,皆為四馬相挽的造型。有關出行禮儀用車的實物資料,可見考古工作者在秦都雍城宗廟遺址發掘出土諸如馬車與一系列祭祀用品。無獨有偶,在陜西戶縣宋村春秋晚期秦墓中亦曾發掘出土一整套完整的輿馬,同時還有馬匹與駕馭之仆隨葬。至此足可說明,用輿馬融入禮儀典制已經成為春秋戰國時期王室貴族所普遍采用的祭禮形式。

言及皇室禮儀與制度的表征,莫過于1980年底考古工作者在秦始皇陵西側陪葬坑內出土的兩乘“彩繪銅車馬”,③1980年12月秦俑考古隊在秦始皇陵封土西側約20米處的一座陪葬坑內,發掘出土了兩乘大型彩繪銅車馬。每乘銅車套架四匹銅馬,車上各有一件御官俑。銅車、銅馬與銅俑的大小約相當于真車、真人與真馬的二分之一。秦始皇陵出土的這兩乘銅車馬體型較大,制作精細,車的結構與系駕關系完全模擬實物,與真車并無差異,是研究古代車制與天子乘輿制度的珍貴實物資料。引自陜西省秦俑考古隊、秦始皇兵馬俑博物館:《秦陵二號銅車馬(袁仲一 程學華. 秦陵銅車馬)》,《考古與文物》1983年版,第3-61頁。這應是戰國時期車馬隨葬明器化變革潮流的產物。其大小約為真車的二分之一,[6]駕具完備,裝飾華麗,是皇室威嚴與禮制的詮釋。秦始皇陵二號銅車采用軛靷法系駕的獨輈雙輪車,[7]整體采用鑄造、鑲嵌、焊接、子母扣、活鉸等多元的青銅鑄接工藝,以完整準確的造型結構,精致的描摹制作將秦代馬車的輪軸體系、鞁具的構造、駕引方式等清晰具體地呈現在人們面前,代表先秦以來駟馬駕車的基本形制,為古代車制研究提供了寶貴資料。二號銅馬車從外觀而言,其主輿寬大,車蓋較為低矮,宜坐臥而不便站立,是典型的坐式馬車。另外,在二號銅馬車的駕引體系中一根轡繩尾部之上發現朱書撰寫“安車第一”①《后漢書·輿服志》徐廣注引蔡邕說:“立乘曰高車,坐乘曰安車。”蔡邕之語雖有些籠統,但安車為坐乘車并因坐乘而得名則是客觀史實。考古清理時,在二號銅車一根轡繩尾部朱書撰寫“安車第一”,可視為銅馬車的“安車”之屬。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第43頁。字樣,確可視為該青銅輿馬的“安車”之屬。溯源歷史,據《周禮·春官·巾車》中載:

王后之五路:重翟,钖面,朱緫。厭翟,勒面,繢緫。安車,彫面,鷖緫。皆有容蓋。翟車,貝面,組總,有握;輦車,組挽,有翣,羽蓋。[8]567

上文主要涉及周代“王后五路”②《周禮·春官·巾車》中所記周代王之五路與王后五路中的立車與安車之屬,是秦漢鹵簿制度的重要參考。周代王之五路因等級、用途,以及車馬器用材與裝飾的不同而分為:玉路、金路、象路、革路、木路。其中僅次于玉路的金路,以金為車五末和馬具的裝飾,用于封同姓諸侯,而其在王后五路中的亦排位第二。的具體闡述,《釋名·釋車》中記:

容車,婦人所載小車也。其蓋施帷,所以隱蔽其形容也。[9]107

據上述文字,便可推斷,自先秦以來的“安車”多為駟馬駕引、容蓋遮蔽的坐乘車。秦一統六國,在周代“五路”車制的基礎上,閱三代之禮,對三代車制加以創新性改造,確立了一系列皇帝出行的專屬輿服制度。在《后漢書·輿服上》中亦記載了始皇帝專屬車制中的“金根車、五色安車、五色立車”:

秦并天下,閱三代之禮,或曰殷瑞山車,金根之色。漢承秦制,御為乘輿,所謂孔子乘殷之路者也。乘輿、金根、安車、立車,輪皆朱班重牙,貳轂兩轄,金薄繆龍,為輿倚較,文虎伏軾,龍首銜軛,左右吉陽筩,鸞雀立衡,膚文畫輈,羽蓋華蚤,建大旂,十有二斿,畫日月升龍,駕六馬,象鑣鏤錫,金鍐方釳,插翟尾,朱兼樊纓,赤罽易茸,金就十有二,左纛以氂牛尾為之,在左騑馬軛上,大如斗,是為德車。五時車,安、立亦皆如之,各如方色,馬亦如之。白馬者,朱其髦尾為朱鬣云。所御駕六,馀皆駕四,後從為副車。[10]206

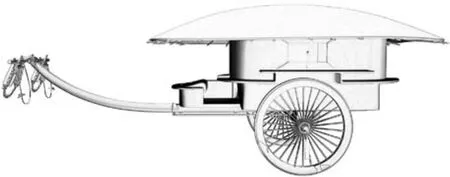

圖3 秦陵二號銅安車側立面圖(輪軸體系)三維復原

秦陵二號銅馬車之白色輿馬、銀質車器、金飾馬具、執纛系纓、輪涂朱漆、廂蓋繡錦等處與相關描繪頗為吻合。除此之外,二號銅車為坐乘車(圖3),主輿環繞遮蔽加之橢圓形車蓋與《周禮·春官》中所記,“王后五路”之安車相符。據文獻記載與先秦以來出土的輿馬實物造型,可將安車分為兩大類型:其一,車輿較之立車略大,輿上遮蓋,有帷帳的駟馬相挽;其二,類似于秦陵二號銅安車的基本形制。至漢代,遵循禮制規范,安車演化為大小兩種類型,但仍屬于形制較大的駟馬乘駕。

二、秦陵二號銅安車的輪軸體系

秦陵二號銅安車仿照實用輿馬的二分之一鑄造,其駟馬相挽的明器化造型結構繁復,整幅鑾駕由眾多零部件組裝而成,制作和相應的裝配方法囊括了諸如鑄接、鉚接、插接、套接、子母扣、活鉸鏈等,動力學的運行原理結合設計藝術的適應性法則貫穿了銅車鑾駕之中,本文即從輿馬的輪軸體系展開,細數其中蘊含的設計細節。

車的核心組件是由輪、軸組構而成,馬力傳導下的車輪滾動離不開輪軸體系的協調配合。傳統意義上的一軸、兩輪構成了馬車前行的基本需要,而其后的“軎”“轄”主要起到阻止車輪滑落的作用,它們與軸頭裝飾——“飛鈴”一起共同構成秦陵二號銅安車輪軸裝置。除此之外,為了有效提升銅安車駕乘穩定性,在輪軸、車輿、車辀結合安裝時,還需將“轐”“鉤心”為襯,墊于車軸之上,并用皮條固定纏扎。諸此種種設計細節,構成了秦陵二號銅安車輪軸體系頗為復雜的機械傳導,其中蘊藏“物有適宜”的設計智慧正是先秦以來傳統駟馬駕車輪軸體系形制演進的內在動因。

1.轂貫軸的設計細節

“軸”是馬車的重要組成部件,橫置于輿下,轂貫軸中,可抽出,軸與輿馬之“辀”交叉疊壓,軸下辀上,十字交錯,構成了傳統馬車駕乘體系的基礎框架。隨著歷史變遷,軸的形制發生了一定程度的演變。殷周時代,車軸狀如柱體,粗細均勻,軸頭兩側有內外口徑一致的直孔,縱向貫穿軸體,用作貫軎、插轄所用。至春秋時期,持輪兩端出現一定程度的收殺,車軎亦由粗逐漸變細。戰國時代,車軸持輪部分的收殺已相當普及,但幅度一般都不會超過車軸直徑的一半。

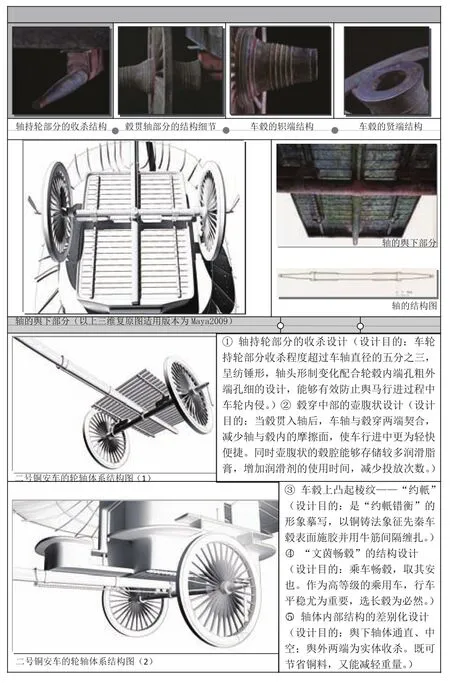

以秦陵二號銅安車為例,軸為圓柱體(軸長:143cm;中段輿下部分直徑:5cm;軌距:101.5cm;輿外兩端持輪部分各長:33.5cm;收殺直徑:4.5—1.95cm;兩末端的轄孔均為:0.96×0.54cm)。[11]55從考古發掘狀態來看,軸的輿下管狀體部分為空心,管壁厚0.65cm,管內可見清晰的泥質范芯,表面涂飾朱紅色。而兩端持輪部分的收殺卻呈實心柱體,實體部分長33.5cm。車軸兩端持輪部分自內向外漸次收殺,表面呈明顯的由車輪轉動而造成的痕跡,程度超過車軸直徑的五分之三,較之春秋戰國以來變化明顯,軸頭形制的變化配合輪轂內端孔粗外端孔細,適應于貫轂裝輪,能夠有效防止馬車在行進過程中的車輪內侵。

古人造車,追求車輿前后負重平衡,不會因其軒輊而增加服馬的載重,二號銅安車車輿相較之秦陵一號銅車,由前輿(輿前的辀上設置專供御手乘坐)與主輿構成。為適應車輿的重心前移,設計者有意將主輿下車軸前移,從而使車軸能夠完全承載馬車前后重心(距離主輿后軫52cm、距主輿前軫36cm、距前輿前軫72cm)。[11]56車軸與輿體的結合方式,由軸下辀上,十字交錯構成,即辀軸相交處與左、右“縱桄”等三處(圖4)。軸與輿底分別通過主輿底結構中的“縱桄”固定于左右軫內側,為連接牢固,故用皮條交叉扎捆;第三處是軸、辀在輿底的相交,連接處同樣用皮條扎捆固定。

圖4 秦陵二號銅安車主輿輿底平面圖

當車軸與銅安車主輿捆扎固定后,轂貫入軸就成為馬車駕乘體系的關鍵環節。車轂整體呈壺腹狀,中部大而兩端較小,空心用以貫穿車軸,腹部鼓起插入車輻(圖5)。轂身長29.4cm,壺腹處直徑為10cm、圍長31.4cm,轂身近輿處(賢端)外徑為8.7cm,內徑則為4.5cm;外端口沿處(軹端)外徑為4cm,內徑則為2.1cm,中部壺腹處轂穿最大處孔徑為7.2cm。若以車輻為界,其內側近輿處、中部承輻處、外端插軎貫轄處皆有較為精致的局部設計:內側轂身短粗而束腰,口沿處呈微張的喇叭狀,外有一圈箍狀帶環。中部束腰處有相距0.8cm、寬約0.5cm的陽弦紋三道。在距離車輻2.2cm處有寬約0.5cm的陽弦紋一道;外側車轂細長,由內向外漸自收殺,近輻處有相距0.8cm、寬約0.5cm的陽弦紋三道。中部有相距0.8cm、寬約0.5cm的陽弦紋五道。外端口沿處有寬約0.5cm的陽弦紋一道。①本段銅安車輪轂尺寸數據(壺腹、軹端、賢端、帶環)來自于《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》中記述。

圖5 秦陵二號銅安車“轂貫軸”的結構細節(三維復原圖)

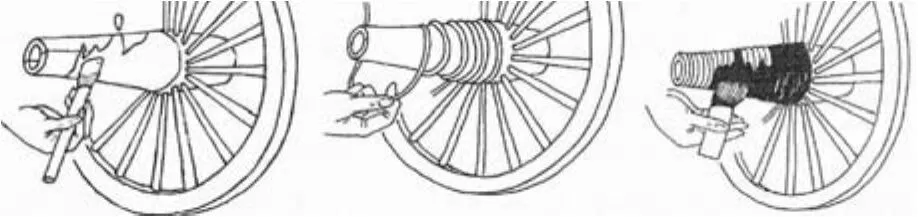

除此之外,在這些多重鑄造的陽弦紋外,整個轂身上亦相間繪飾有多組朱紅色紋樣。其中在中部鼓起的轂身上通體涂飾朱紅,在車輻內側,近賢端的轂身,抑或是外側近軹端的轂身上皆繪飾有三組、四組朱紅色的鋸齒紋與環帶紋。這些在轂身上特意鑄出的凸弦紋和相間的朱色紋樣繪飾,是對先秦時期輿馬車轂加固方式——“約軝”②《詩經·小雅·採芑》:“約軝錯衡”,毛傳:“長轂之軝,朱而約之。”約軝又稱篆、轂約。《考工記·輪人》:“容轂必直,陳篆必正,施膠必厚,施筋必數,幬必負干。既摩,革色青白,謂之轂之善。”鄭司農注:“篆,轂約也。幬負干者,革轂相應,無贏不足。”鄭珍注:“施膠必厚,施筋必數者,轂外周幣施以膠筋,使之粘合纏繞,則任力不致坼裂。”又言及:“幬革者,除置輻處,通鞔之,所以固轂,因此為飾。篆者,謂轂約,轂約謂之篆,鐘帶亦謂之篆,皆指其圍繞一周者。”孫詒讓正義:“迴環琢刻,自成圻堮,若竹之有節,是謂之篆,亦謂之約。”《周禮·巾車》:“孤乘夏篆”,鄭玄注:“夏篆,五彩畫轂約也。”——引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第57頁。的真實摹寫。溯源“軝”之釋義,多指車轂兩端有紅色皮革裝飾的部分。《詩經》中“約軝錯衡”形象闡釋了傳統車制中的結構細節。自殷周以來,木制車轂在行車時因道路坑洼的顛簸和傾斜會形成一定的扭壓,會通過車輪主軸傳導給車轂。長此以往,車轂開裂變形的幾率會大大增加。為了加固車轂,早至周代,“銅輨”③輨,段玉裁《說文解字·車部》曰:“轂孔之外,以金表為之。”即套在車轂賢、軹端的金屬包件稱為“輨”。引自:劉永華. 中國古代車輿馬具[M]. 北京:清華大學出版社,2013:36.和“銅軝”④軝,車轂兩端有紅色皮革裝飾的部分。就成了轂口和轂身的主要加固部件。春秋時代,車轂表面施膠并用牛筋間隔纏扎用以固定車轂防止其開裂變形(圖6),后經過細致打磨,轂身上會呈現出一道道凸起的弦棱,然在秦陵二號銅安車的車轂上凸起棱紋即可視為“約軝”,抑或稱為《周禮》中提及的“夏篆”。據《周禮·春官·巾車》中載:

“服車五成:孤乘夏篆,卿乘夏縵,大夫乘墨車,士乘棧車,庶人乘役車。”[8]571

對于文中“夏篆”一詞的釋義可見《宋史·輿服志二》中記:

“夏篆者,篆其車而彩畫之也。夏縵則五彩畫之而不篆,墨車則漆之而不畫。”[12]

秦陵銅車的轂飾以朱色,與《輿服志》中“彩畫”一說相類。除此,在二號銅安車的輪轂賢端外沿上亦發現有一圈帶狀箍環(環寬:1.5cm;環厚:0.5cm),[11]57其與車轂熔鑄為一體,學界對其有兩種推斷:其一是包裹在車轂上的金屬套,即“銅輨”的象征;其二是對皮帶所做捆扎的摹寫。

圖6 湖北江陵九店M104號車馬坑車轂加固方法示意圖(涂漆·纏繞·髹漆)

言及車轂之長,春秋戰國時期大致可分為長、短兩種:短轂一般為30-50cm;另一類長轂長度則為50-62cm。長轂能夠適度增加車輪對于軸的支撐面,使馬車在運行中較為平穩。《詩經·秦風·小戎》中提到“文茵暢轂,駕我騏馵”[13]中的“暢轂”應屬長轂類型。秦陵二號銅安車輪轂長度為29.4cm,因其是仿照實用輿馬的二分之一鑄造,故放大一倍后其實際長度應為58.8cm,為古之“暢轂”[14]36所屬。據《考工記·車人》篇中載:

“行澤者欲短轂,行山者欲長轂,短轂則利,長轂則安。”[15]111

大車短轂,取其利也。兵車、乘車、田車暢轂,取其安也。秦陵二號銅安車作為鑾駕乘輿,行車平穩安全是尤為重要,故選用長轂成為必然。在《考工記·輪人》篇中曾對輿馬之轂、賢端、軹端等關鍵部位尺寸進行界定:

“槨其漆內而中詘之,以為之轂長,以其長為之圍,以其圍之扐捎其藪,五分其轂之長,去一以為賢,去三以為軹。”[15]23

按照《輪人》篇中的相關著述測算,可得出先秦實用輿馬中車轂的準確尺度,以及車賢端與軹端的相應圍長。對比秦陵二號銅安車,其實際車轂長略大于《考工記·輪人》篇中載,而其車賢端、軹端的圍長又都略小于文獻中的尺度。究其原因,二號銅車的轂長略大可能與乘用車輪徑較之先秦輿馬之輪略小有關,車賢端、軹端的圍長略小則與二號銅車的“暢轂取其安”有一定關聯。先秦以來,輿馬車轂多為木質,轂身及其轂穿結構往往漫漶不清。而相較之青銅鑄造車轂,其頗為清晰的呈現,傳遞出“物有適宜”的設計原則:

其一,車軸的收殺①阮元在《考工記·輪人》注中對“殺軸”進行相關釋義:“大穿圍大,小穿圍小,蓋輻內之軸任重,故不可殺,使其穿大而轂弱;輻外之軸任輕,可以使其穿小而轂強,且殺軸亦所以限轂,使不致內侵也。”引自阮元:《考工記車制圖解》,石印本,1891年版(清光緒十七年),第6頁。與車轂的適宜性設計。

轂貫軸,是輿馬輪軸體系的主體結構。“轂穿”的尺寸度量直接決定了貫軸的適宜性,二號銅安車車轂的賢端口徑較大而其軹端口徑較小,車軸的收殺使其被轂貫入后正好與之相互套合。這種恰如其分的設計,既能有效防止輿馬行進過程中輪轂內侵,避免車轂的賢端與銅安車主輿軫下之“轐”相互磨損,同時“轂穿”適度的口徑又不致削弱車軸與轂的強度。

其二,轂穿中部的壺腹狀設計。

二號銅安車轂穿中部做成壺腹狀空腔。當轂貫入軸后,車軸只能與轂穿兩端契合,從而大大減少車軸與轂身內部的摩擦面積,使行車更為輕快、便捷。

除此之外,《考工記·輪人》篇中載:“以其圍之扐捎藪”,文中將轂穿中部壺腹狀的空腔稱之為“藪”,《說文·木部》中記:“橾,車轂中空也。”文中之“橾”可同“藪”,統而言之,“藪”為轂中心穿軸之孔,中空處能夠存儲較多潤滑脂膏,并使這些潤滑劑不致因行駛而流失損耗。由此,可以適度增加潤滑劑的使用時間,減少投放次數。

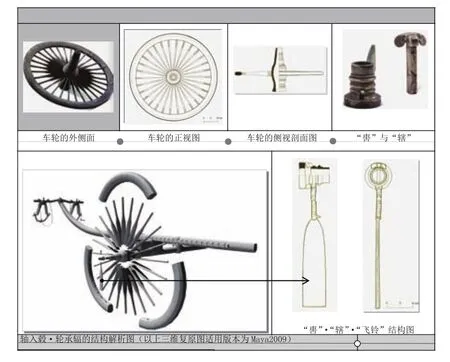

2.輪納輻的設計解析

車輪是輿馬行進中的重要部件,轂、輻、牙三者之間插接構成,容納其內,貫軸于兩端,用以承重與轉運。據《考工記·輪人》篇中載:

“轂也者,以為利轉也;輻也者,以為直指也;牙也者,以為固抱也。”[15]21

二號銅安車之輪(直徑尺寸:59cm)相較一號銅車具有相同造型,但具體尺寸略小(圖7上)。輪轂中部壺狀空腔插裝車輻三十根。車輪外周部位名“牙”②又名輞、輮。《釋名·釋車》:“輞,罔(網)也,罔(網)羅周輪至外也”。引自(漢)劉熙:《釋名·卷第七·釋車》,中華書局2016年版,第107頁。,秦陵二號銅安車的輪牙因用青銅鑄造,故不見明顯的木質車輪拼接牙的形制(先秦以來實用輿馬的輪牙一般用二至三段木板拼接,為求其弧狀形制,故用火烘烤使之彎曲)。秦陵銅車牙體兩側呈弧面微凸,通高4.5cm,截面為腰鼓形,中部厚2.5cm,輪牙內沿插輻處厚1.5cm,牙面踐地處厚2.1cm。[11]58言及銅車輪牙的色彩裝飾,其內沿及側面外周皆涂繪朱色。據《考工記·輪人》篇中載:“三分其牙圍而漆其二。”[15]22阮元亦在《考工記車制圖解》也對牙周的涂漆處作出明確標注(圖7中):“牙內側三分之二涂飾朱紅漆色,牙外周三分之一的踐地之處則不加涂飾。”[16]然值得關注的是,二號銅車輪牙的涂朱部分卻與之相反,輪牙外周踐地之處涂飾漆色,輪牙內側未見朱色涂飾。

圖7 考工記車制圖解(上圖:輪圖)—(中圖:漆輪牙槨漆內圖)—(下圖:綆圖、輻圖、轂圖)

車輻插裝在輪轂、牙之間,通長20.1cm,容納于車輪的主體框架中。車輻近轂處為“股部”(股長:11.5cm;股寬1.5-3.3cm),[11]58近牙部被稱為“骰部”(骰長:9.5cm;厚度:0.25cm;骰徑:1.1cm)。[11]58在《考工記·輪人》篇中談及“輪納輻”結構時規定了車輻的插接標準:

“縣之,以眡其輻之直也;水之,以眡其平沈之均也。”[15]25

車輪講究牙平、鑿正、輻直,究其二號銅安車,其兩輪各有三十支輻,形狀與粗細大抵相同,皆均勻插裝于銅車轂與輪牙之間,轂身中部的鑿孔、車輻、輪牙三者垂直相連。

先秦以來的輿馬車器,無論是實用馬車,抑或是明器模型,其車輻形制多條狀直木條。而秦陵二號銅安車輻的形制較為特殊,股部接近扁平,斷面呈細長的棗核形;骰部為圓柱體。近處觀察,銅安車的輻上有些許朱色彩繪,分別位于股部近轂處與骰部近牙處兩段,其漆色與車轂中部、輪牙內沿相類。出土的二號銅安車左輪較為完好,未能清晰可見輻條插接情況,但仍能從右輪輻條折斷處發現兩端類似“菑”(長度:0.4cm;寬度:3.3cm;厚度:0.25cm)與“蚤”(長度:0.5cm;寬度:1.1cm;厚度:0.5cm)[11]58的細部構造。以上兩種部件為先秦車馬器車輪輻條插接的關鍵部件,股端為“菑”、骰端為“蚤”,但考慮到銅安車之輪采用鑄接法,轂、輻、牙完全融為一體,且在傳統銅車馬制作工藝中皆有榫頭鑄接。因此,輻條兩端鑄接部件究竟是榫頭,抑或是實用輿馬車器中的“菑”與“蚤”(圖7下),有待進一步考證。

除了之外,二號銅車輪的形制還有以下幾處細節,呈現出適應性的設計創新:

其一,圓柱體與扁圓體的結合——輻條形制的適應性改變。

輻條形制與其具體插接方式,直接決定了車輪的穩固性。在《考工記·輪人》篇中,有關于車輻尺度的記述:

“三分其輻之長而殺其一,則雖有深泥,亦弗之溓也。三分其股圍,去一以為骹圍。揉輻必齊,平沈必均。”[15]24

文中所指輿馬車輪中的車輻股圍大于骹圍,三分其股,取其之二則為骹圍,古代工匠在制作車輪輻條時已充分考慮到粗大的股圍是強固車輪的重要之法。以輻條三十根為限,如增大輻條股部圍徑,便能夠強固車輪,但粗大的輻條股部可能無法插入圍徑有限的車轂中;如果只是考慮車輻的插裝而將其股部任意削薄,就會極大地削弱車輻的承載強度,然又不能一味增大輻條的條體寬度,因為輪牙厚度會對輻條骹部的直徑形成空間上的限制。為了最大限度地強固輻條的抗折力與便于插裝,秦代工匠不得不在車輪輻條股部與骹部的造型設計上進行“物有適宜”的設計創新。以秦陵二號銅安車為例,觀其細部結構,可見車輪轂部插輻三十根,工匠通過將輻條股部人為削薄加寬,設計成扁圓體。與此同時,在插輻入牙時又將輻條的骹部做成圓柱體,旨在加強輪輻的強度。如此這般圓柱體與扁圓體的結合,不僅反映出因適應車輻的插裝而做出形制的改變,更從結構力學角度重新定位了車輻、牙、轂的設計細節(根據現代力學原理,在物體截面面積相等的情況下,骹部圓柱體的支撐強度最大)。[11]59

其二,腰鼓形的輪牙截面造型設計。

同考古出土的實用輿馬對比,秦陵二號銅安車的輪牙造型偏薄。最厚處尺寸約為2.5cm,即便放大復原后也不過為5cm。在《考工記·輪人》篇中對輪牙形制①鄭玄注:“杼,謂削薄其踐地者。”澤,指有泥水的濕地。塗,《毛詩·小雅·角弓》傳云:“塗,泥也。”孫詒讓《周禮正義》對這句話解釋:“刀以割塗,謂牙削薄如刀之刃,以形澤之塗泥,如刀割物也。”引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第60頁。有如下著述:

“凡為輪,行澤者欲杼,行山者欲侔。杼以行澤,則是刀以割涂也,是故涂不附。侔以行山,則是摶以行石也,是故輪雖敝不甐于鑿。”[15]25

據文中所指在不影響車輪牢固度的前提下,工匠可因實際情況而適應性改變輪牙厚度。輪牙厚度偏薄,既可減少車輪與地面的摩擦力,讓車行運行更加輕快。同時也不易粘帶泥土,較為適應行車于廣闊平原和泥濘草地。二號銅安車的輪牙截面呈腰鼓形,使輪牙側面形制趨向弧形,中間鼓出,兩側收窄,進一步縮短輪牙的觸地面積,有效地利用輪牙兩側弧面,使輿馬泥地行車時能夠形成一定的內切力,防止雨天行車時雨水和泥土飛濺。

其三,車輿高度降低適應乘者蹬車之需。

秦陵二號銅車為青銅明器模型,約為實用馬車一半。經考古勘測,秦陵一號銅車的輪徑放大還原后約為133.4cm,其尺寸與先秦時期隨葬輿馬的車輪直徑相當,但二號銅安車的輪徑放大一倍還原后約為118cm,相較一號銅車尺寸略小。究其原因,如此設計可能與安車的特殊形制和乘者蹬車方式有著密切關聯。一號銅車為戰車,設置有開敞型的車廂空間,車門一側安裝御者抓扶把手,銅車軾上裝置有專供御者蹬車時攀扶拉拽的繩索。二號銅安車為乘用車,分為前輿與主輿兩部分。主輿為典型的封閉空間,寬大車蓋覆蓋主輿,后門窄小,門旁既無可供攀扶而上的把手,車內亦無可握持之物。由于二號銅安車為乘用車,與一號青銅戰車在整體高度上略有差異,受到窄小門楣和寬大車蓋的限制,乘者登車時只能手撐輿底,屈身登車。因此,為了便于乘者登車而適應性降低車輿高度就成為二號銅車設計中的著眼點,然要降低車輿高度,適當縮小銅車輪徑是較為切實可行的方法。

其四,朱繪于輪、轂的皇室屬性。

秦陵二號銅安車上的朱漆涂繪頗多,如銅車輪牙內側和車輪兩側外周;車輻近牙處的骹部和近轂處的股部,以及轂身上涂繪朱色環帶和鋸齒紋等。據《后漢書·輿服上》中所記,黃帝乘輿“輪皆朱斑重牙”,二號銅安車的輪軸通體多處皆涂飾朱斑,①秦始皇陵二號銅馬車“左右兩輪較完整地保存了原有的彩繪朱色”。《秦始皇陵銅車馬發掘報告》認為,這種車輪與《續漢書志·輿服上》中“輪皆朱斑”的記載相符。引自秦始皇兵馬俑博物館、陜西省考古研究所:《秦始皇陵銅車馬發掘報告》,載《戰國簡冊中的車馬器物及制度研究》,羅小華,武漢大學出版社2017年版,第19頁。與文獻中記載相符,應是獨具皇室屬性的顯著標志。但銅安車在牙周涂漆方位卻與《考工記車制圖解》中描繪相異,即將輪牙內側朱繪創造性調整為輪牙外周踐地之處,究其因由,有待進一步考證。

3.插“軎”·貫“轄”·系“飛鈴”

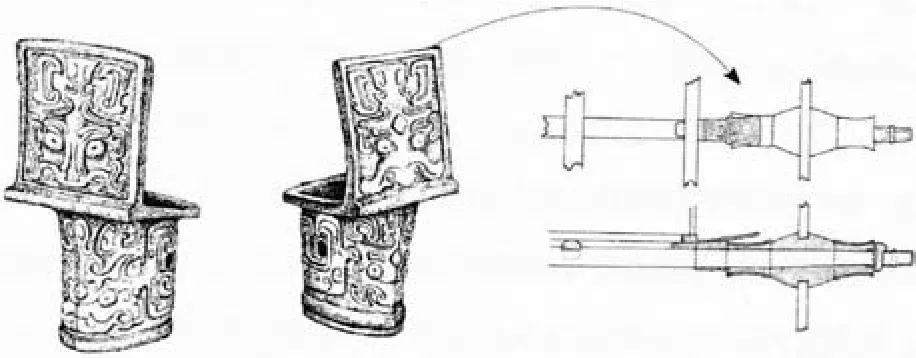

對于古代馬車而言,車“軎”與“轄”是輪軸體系中重要結構部件,除了具有實用功能外,裝飾與表尊也是不容忽視(圖8、圖9)。輿馬在運行過程中,車軸入轂,輪軸高速旋轉,為避免運行中輪轂外逸而導致車輪從主軸上脫落,車轂外、軸頭上的阻擋部件就尤為重要,即所謂“軎”②《說文·車部》:“軎,車軸耑也。”段玉裁注:“車軸之末見于轂外者曰軎。”與“轄”③《說文·車部》:“轄,鍵也。”。“軎”為扣接于軸頭之上的阻擋輪轂外逸的重要部件,而“轄”則是自上而下貫穿于“軎”,將其固定于軸端。在春秋以前的葬用馬車上,銅軎表面均飾以精美的鑄紋,轄首則多以圓雕獸首結合浮雕的面部塑造。如在太原金勝村春秋晚期晉國趙卿墓車馬坑的輿馬車上,發掘出土錯金銀銅軎和轄首。[14]60二號銅安車軸頭兩側相應扣接“軎”與其上貫穿的“轄”,二者均為銀質。在秦代,用銀鑄造的車軎與轄,區別于青銅的輪軸體系,在古代車制中尚屬首次,顯然帶有某些特指含義,抑或是承載精神功能的表尊意涵。

圖8 北京琉璃河出土青銅“軎”與“轄”

圖9 銅轄與銅軸飾連接為一體(河南洛陽出土)

從外部造型上而言,車軎為圓管狀,通體鑄飾五道凸起陽弦紋,近轂端折沿凸起(軎通長:4.5cm;折沿端外徑:4.05cm;內徑:2.1cm)。[11]60除此,在右輪車軎內端口沿處依稀可辨“丙”字刻書,其外側呈坡形過渡,折沿外有豁口一處,外端開口并無任何阻擋構件(外徑尺寸:2.5cm;內徑尺寸:1.92cm)。[11]60由 于 銅安車車軸在形制上具有明顯的收殺結構,故套合之上的車軎具有內端粗、外端細的內部結構,達到結構上的完美契合。車軎折沿外側的坡面上開長方形小孔(孔徑尺寸:0.92×0.45cm),[11]60用以插轄,上下貫穿對應。在車軎的貫轄方孔外側弦棱之上鑄有鼻紐,主要用以系掛“飛鈴”。車轄狀如鑰匙(通長:4.1cm;寬度:0.9cm;厚度:0.43cm),[11]60轄首如羊頭,末端有一小圓孔,可能是用于穿繩系結,以防止轄在輿馬運行中從軸頭脫落。然在秦陵二號銅安車的轄末端并未見任何結繩形象,但是在同時期考古出土木車軸的末端,轄末小孔中有類似皮條,亦或是織物的腐朽痕跡較為普遍。

溯源歷史,自殷商時便出現了銅鑄車軎④軸是持輪的,輪是承軸任重而行進的,但在車行進時二者常有相離之勢。所以要制輪,使之常貫于軸上而不得脫,此功用主要在轄,《淮南子·人間訓》:“夫車之所以能轉千里者,以其要在三寸之轄。”轄是軸端鍵,豎貫軸頭長方孔中若十字架。為此,此輪若無轄,則車不能行矣。郭寶鈞:《殷周車器研究》,載《戰國簡冊中的車馬器物及制度研究》,羅小華,武漢大學出版社2017年版,第49頁。,直口長筒,并無折沿現象。通身鑄飾以蕉葉紋,末端封閉為當。而貫穿車軎之轄多為木質,轄首多以青銅鑄造,并以獸首為飾。至西周中期,車轄逐漸轉變為銅鑄,車軎逐漸變短;春秋早期,車軎在整體形制上逐步演進,一周較薄的折沿造型出現在車軎口沿;戰國時期,車軎的折沿進一步加厚,貫穿之內的車轄趨于簡素,已不見轄首裝飾。復觀秦陵二號銅安車的軎,其近轂端的寬厚折沿與車轂近軎端的外徑平齊,能夠有效阻擋輿馬在行駛中的輪轂外移。同時,相較之直口軎體,這種特殊造型,增大了軎身的堅固性。當車轄貫穿入軎后,羊頭狀轄首會自然擱置于折沿上的豁口之內,此舉能夠降低因輿馬行駛中而造成車轄意外脫落的可能,行車安全得到顯著提升。

秦陵二號銅安車的車軸兩端,車軎之下各系飛鈴一件,左右兩輪的飛鈴大小形制相同。觀飛鈴,其由三片長方形銅片(長度:13.5cm;寬度:3.4cm;銅片厚度:0.13cm)[11]61疊合而成,兩肩呈弧形,通體涂繪朱紅色。飛鈴收緊束縛的頂部被纏入自車軎而下的掛繩內部。掛繩為銅質鏈條,表面紋飾呈現螺旋狀細條纏扎,鏈條下端與飛鈴頂部連接處有鑄造出的捆結帶頭造型,上端與車軎下端鼻紐以銅卯釘扣接,但接口處仍模擬皮條縛結的鑄飾。系掛飛鈴的銅鏈條實為柔軟繩索的摹寫,中間以銅關節相連,用以象征細皮條纏扎的柔軟繩索。系接飛鈴的銅鏈條通長5.1cm;粗0.6cm,[11]61是由兩個活動關節(側面與正面),以卯扣的形式鏈接。觀察飛鈴及其鏈條形態結構,以及表面紋飾與色彩,可以判斷出秦陵二號銅安車上的“軎系鈴”,應是對當時織物的模擬,而系掛飛鈴的銅鏈條無疑是纏繞細皮條之繩索的比附。據《急救篇·卷三·第十九》中記:

“輜軺轅軸輿輪,輻轂輨轄輮。軹軾軫軨轙軜衡,蓋轑俾倪梔縛棠。[17]顏師古注:軨,兩轄之系也,故路車之轄施小幡者謂之飛軨。”[18]

文中所指“旛”,應同幡。小旛,即小旗也。另據《后漢書·輿服上》載:

“乘輿,倚龍伏虎,虡文畫輈,龍首鸞衡,重牙班輪,升龍飛軨。”[10]207

另據薛綜在張衡《東京賦》中所書:“重輪貳轄,疏轂飛軨”中注引:

“飛軨,以緹紬廣八尺(寸)、長柱地,畫左青龍、右白虎,系軸頭,取兩邊飾。”[11]61

引注中的“緹”,《說文解字》中有:“緹,帛丹黃色。”是古代“以物呈色”重要表征。由此可推知,“飾飛鈴”是錦帛之類的飄帶狀物體,狀如“旛”,與文獻中記載的“廣八尺(寸)、長柱地”略小,卻屬正常范圍。然論及飛鈴的具體形態,難見于先秦之前的輿馬中,但在諸如山東煙臺福山區東留公村的東漢墓畫像石,河北安平逯家莊東漢壁畫等畫面中馬車的車頭下方均描繪有類似飄帶的形象(圖10),與秦陵二號銅安車的車軸末端系掛的飛鈴相似。但唯一不同的是,這些飛鈴的描繪多較短,遠不及文獻中的長可及地,此類短飄帶型的飛鈴形制大抵是秦漢時期的常規范式。

圖10 河北安平逯家莊東漢壁畫(君車出行圖)

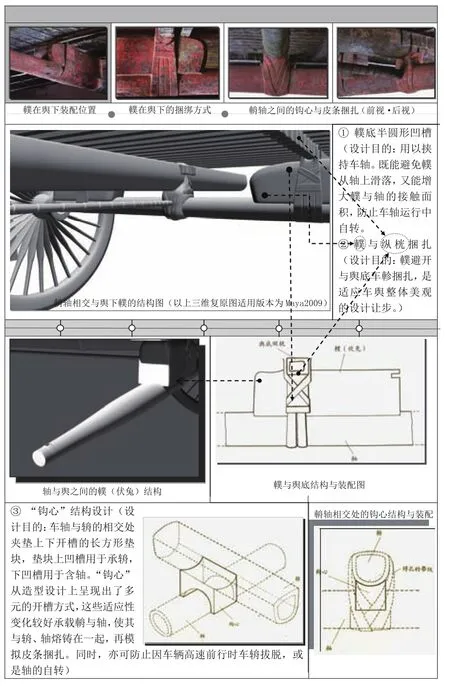

4.凹槽含軸,襯于輿底——銅車之“轐”

古代車馬的輪軸體系中除了“輪納輻·軸入轂·飾飛鈴”外,軸與輿底的墊襯裝置——“轐”①《說文解字·車部》曰:“轐,車伏兔也。”《釋名·釋車》:“屐,似人屐也。又曰伏兔、在軸上似之也。又曰輹、伏兔也伏于軸上也。”這是兩塊置于軸上、墊在左右車軫下的小枕木。引自劉永華:《中國古代車輿馬具》,清華大學出版社2013年版,第36頁。也是不容忽視的。關于“轐”的形制,經歷了漫長的結構力學與形式美學上的演進,駕乘體系中的軸上置辀,辀軸相交的十字結構與馬車的主輿結合共同構成了傳統馬車力學傳導的基本結構。殷周時期,軸上置辀,辀軸相交的十字結構使馬車輿底兩側成懸空的不穩定狀態,車箱底部四周的橫木與車軸之間出現了較大空隙,不能完全貼合、固定。為了解決這個結構上的缺陷,設計者采取在車辀與車軫、車軸的交接處鑿槽,利用槽卯加鍥子的方法使車輿與車軸緊密結合。但此舉無疑會削弱車箱底部前后橫木和辀與軸的強度。同時,設計者又在交接的鑿刻部位安裝銅飾以加固車辀與車軫的結合。隨著工匠制車知識與經驗的積累,在技術與形式上進行了些許變革,即在車軸與輿底左右兩側橫木之間襯墊長方形木塊,用以填充輿底與軸之間的空隙。據相關考古發掘,西周晚期的車軸與車輿之間偶有出現薄木塊的襯墊,辀與軸、軫的互含加楔現象仍較為普遍。春秋時期,轐的厚度明顯增加,至戰國,轐的形制②車軸與輿底之間襯墊長方形木塊,古名曰轐,又名輹、伏兔。《考工記·總序》:“加軫與轐”《說文· 車部》:“轐,車伏兔也。”《易·大畜》九二:“輿說(脫)輹。”《左傳·僖公十五年》:“車說(脫)輹。”杜預注:“輹,車下縛也。”孔穎達疏:“輹,車下伏兔也。令人謂之車屐,形如伏兔,以繩縛軸,因名輹也。”《廣雅·釋器》:“轐、輹,伏兔也。”《釋名·釋車》:“屐,似人屐也。又曰伏兔,在軸上,似之也。又曰轐,轐,伏也,伏于軸上也。”引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第62頁。已基本定型,底部開半圓凹槽,墊襯于軸、輿之中,其實際厚度與車辀的直徑相同。

復觀秦陵二號銅安車,其輿底與主軸之間襯墊長方形的轐(長21.1cm;厚6.4cm;寬5—5.85cm),[11]62通體涂繪朱紅色。銅車頂面較寬而底面略窄,轐底為半圓形凹槽,用以挾持車軸。如此獨特的設計細節既能避免車轐從軸上滑落,又能增大轐與軸的接觸面積,防止車軸運行中自轉。轐內端伸入輿底,與輿底的縱桄(位于輿底左右兩側的縱向木條,前后兩端與前后軫用榫卯相接)相交,外端略長出于軫外。車轐與輿底用皮條捆扎固定,從輿底的縱向木條——縱桄與輿底底板之間穿過,將輿底、車轐、主軸三者緊固束縛。在二號銅安車的輿底的設計細節中,由青銅鑄造的模擬皮革纏扎紋頗為清晰,形象表達出實用車馬的結構細節與纏繞路徑(圖11)。關于皮革纏扎,《釋名·卷第七·釋車》中相關著述:

“縛,在車下與輿相連縛也。”[9]110

圖11 秦陵二號銅車“轐”的拆解(三維復原圖)

文中“縛”可視為裹縛車轐的皮條。因轐的厚度與辀的直徑相同,①阮元在《考工記車制圖解》中記:“輿下鉤軸者為轐,轐謂之輹,輹謂之伏兔。轐在輿底而銜于軸上,其居軸上之高當與辀徑相同,至其兩旁則作半規形,與軸相合,而更有二長足,少鍥其軸而夾鉤之,使軸不轉,鉤軸后又有革以加固之。輿底有轐,則不致與軸脫離矣。”引自阮元:《考工記車制圖解》,石印本,1891年版(清光緒十七年),第16頁。故轐含軸后,輿底兩側車軫與車輈就處在同一水平線上。與此同時,車轐的出現再次穩固了車軸與輿底的捆扎結構。關于轐的形制,古籍文獻的釋義有多種,但在秦陵銅車出土前,考古發掘出土的車轐實例甚少,②八十年代之后,隨著發掘技術的進步,考古工作者于眾多春秋戰國時期的葬用馬車中清理出了轐的形象。其中出土數量較多的有:山西侯馬上馬春秋墓地7輛,山西臨猗程村春秋墓地14輛,山東臨淄淄河店2號墓車馬坑9輛。零散發現:陜西隴縣邊家莊5號春秋墓,甘肅平涼廊莊戰國墓,河南三門峽后川戰國車馬坑等。這些車上的轐,長度在15—40厘米之間、厚度多為5—10厘米,底部均有凹槽,安裝的方式也都是順軸而置,形制與秦陵銅車相同。同時,在臨猗程村和臨淄淄河店的多輛車的轐、軸之間,還看到有捆扎皮條痕跡,這說明用皮條捆扎法固定軸、轐和輿底,是古代馬車制作中的一貫做法。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第63頁。秦陵銅馬車的出土,為研究者提供了車轐的詳盡例證。

在這里值得注意的是,先秦以來發掘出土的木車中,其車軸與轐和輿底的捆扎位置與秦陵銅車有一定的差異。③如臨猗程村M0026的3號車,“車軫與伏兔、伏兔與軸的交叉點上,既可看出凹槽咬合,又能看出皮條纏扎痕跡,而且比較清楚”。又如臨淄淄河店2號墓出土馬車22輛,其中8輛車的“軸、軫、伏兔之間用革帶綁扎”。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二號青銅馬車》,文物出版社2015年版,第63頁。秦陵二號銅安車的轐是與輿底縱桄捆扎,但在木車中,捆扎的位置卻在左右軫木處。然若從結構力學的角度分析,車兩側之軫是輿底結構中材質最強固的部分,能夠承受車馬行進中傳導給車軸的扭力。同時,轐、軸與輿底兩側的捆扎固定,其相交點之間的距離越大,越能有效防止馬車運行時因顛簸而造成的前后偏斜移位。所以,將轐捆縛在輿底左右軫木之上是較為合理的。秦陵銅車之所以將車轐的捆縛位置轉移到輿軫內側的縱桄上,應是工匠結合馬車結構而做出審美形式的適應性改良,與銅車主輿的屏蔽程度和精致裝飾有關。考古發掘出土的木車車箱兩旁可供倚靠的木板外側沒有任何屏蔽裝飾,在輿底兩側軫木上的皮條纏扎就可任意纏繞而不必考慮影響車輿的美觀。反觀秦陵銅車的車輿部分,周身包裹嚴密,裝飾渾然一體。如果在車輿左右兩側軫木上捆扎皮條,必然會影響車輿的整體美觀。然銅車輿底左右兩側縱桄之間相距較大,近于左右兩車軫。因此,車轐與輿底兩側的捆扎通過縱桄而避開輿底車軫,是適應性的設計讓步。

5.遮塵與裝飾的雙重功能——從“軸上銅飾”到“轐外掩板”

上節論及了車轐的結構演進,然在西周時期,車轐的早期形制可見于管狀銅軸飾,具體安裝在輿下車軫與輪轂之間的軸上,外端帶蓋板,中間插接木楔以固定。眾所周知,殷商以來車軸兩端的持輪部分多為通直,不做任何收殺,為了適當抵御輿馬運行中的車轂內侵,故設計者在輿底兩側軫木與輪轂之間的軸上安裝管狀的“銅軸飾”(圖12),狀如底大上小的卵圓形,貫入車軸后,從其卵形管口與車軸之間空隙處插入木楔,木楔貫穿軸飾套管后插入車軸與輿下軫木的結合處。此舉既可固定銅軸飾,避免其旋動,又能利用車軸與輿底兩側軫木相疊合的夾鉗之力,進一步鞏固木楔的穩定性。在銅軸飾套管外端上沿的方形蓋板水平伸向輪轂,遮蓋在車轂與輿底左右兩側軫木之間的縫隙上。

圖12 北京琉璃河出土套筒式軸飾

誠然,用以固定銅軸飾的木楔具備了早期車轐的功能,車轐的出現是受到了銅軸飾木楔的影響而逐步演進的結果。春秋戰國以來,車輪兩端持輪的收殺逐漸明顯,車軸本身即已具備防止輪轂內侵的功能,加之車轐的增厚,銅軸飾逐漸演變為用釘孔固定在車轐外端的掩板。掩板形狀多樣,有橢圓形、抹角長方形等,正面多鑄紋飾,抑或是飾以錯金銀花紋,個別也有素面。譬如在河南輝縣琉璃閣墓中出土的戰國時期墓葬車馬坑一號車①河南輝縣琉璃閣,是1950年突破剝剔技術難關后成功發掘的第一座大型車馬坑,編號131。葬式與山西金勝村車馬坑相同,馬集中堆放在狹長的小坑內,車分兩排,輈的轅、踵相接,共有19輛。引自劉永華:《中國古代車輿馬具》,清華大學出版社2013年版,第63頁。、湖北江陵九店M104號車馬坑二號車②1982年在紀南第二磚瓦廠(原名江陵九店公社磚瓦廠)取土區內發掘出一座車馬坑,編號M104,內有二車四馬。其中1號車保存極差,僅能辨識出軸和右軛;2號車的車輿后半部與車輪上半部被壓扁,部分遭毀,但保留下來的痕跡卻很清晰,各處結構都能復原,除了車軎被拆去,其余銅車飾都保留在原處,輿軨的兩側還裝有四個銅壁插,這是在商周以來的其他車上所未見的。引自劉永華:《中國古代車輿馬具》,清華大學出版社2013年版,第73頁。等均發現有類似掩板造型(圖13)。[11]64在秦陵二號銅車車轐外端上沿與輿底兩側軫木接縫處,裝置長方形掩板各一塊(長度:3.6cm;寬度:7.2cm;厚度:0.4cm),[11]64掩板伸出輿外,表面涂飾朱色。各地出土春秋戰國時期馬車輿下左右軫木之外,曾屢次發現相應的銅掩板。至西漢,馬車掩板裝置更為普遍,在多數掩板內端增添舌形插柄裝置,用以插裝在車轐與輿底部兩側車軫處。如山東省淄博市臨淄區大武鄉窩托村南西漢齊王墓四號坑、山東菏澤巨野紅土山西漢墓、洛陽燒溝漢墓等。與諸多考古發掘出土實物相比,銅車馬轐外端的掩板可能主要是避免泥土,抑或是雨水從車轐與轂的間隙甩入轂內與輿體兩側。同時銅掩板上的獸面鑄紋、錯金銀紋飾、朱繪色彩亦能起到較強的裝飾作用。

圖13 河南輝縣琉璃閣131號車馬坑出土錯金銀軸飾

6.由“軸辀相交、鑿槽含軸”到“鉤心”塑造

秦陵二號銅安車的軸輈相交、鑿槽含軸是軸與輈的主要結合方式,根據軸與辀的個體特征,不難發現二者對應接觸面均為圓弧形,如何將二者牢固鉗制是保證輿馬行車的關鍵之需。殷商以來的早期馬車上,曾發現有軸辀相交、鑿槽含軸的現象。在秦陵二號銅安車的車軸與辀的相交處沒有鑿槽含軸,而是在二者的夾縫中夾墊上下開槽的長方形墊塊,墊塊上凹槽用于承辀;下凹槽用于含軸。墊塊從造型設計上呈現出了多元的開槽方式,這些適應性變化較好承載了車輈與車軸,使墊塊與車辀、軸熔鑄在一起,再模擬皮條捆扎的形式。經實際測算,二號銅安車墊塊外輪廓總長約6cm左右,寬約4cm,高度約為4cm,車軸與辀相疊處總高約為1.5cm。[11]65關于“勾心”的裝置,據《釋名·卷第七·釋車》中載:

“鉤心,從輿心下鉤軸也。”[9]110

關于辀、軸相交時的細部結構,《周禮正義·辀人》中孫詒讓注疏:

“當兔之處正直(值)與心,軸又橫其下,作時上當隆起以持輿,下腹當突出鑿為鉤,以函軸半徑,與大車轅同,故亦可謂之鉤心。”[11]65

文中所闡釋的“上當隆起承接車輿,下當突出含車辀,”形象再現了軸、辀相交處墊塊的上承下鉤。秦陵二號銅安車輪軸體系中的軸、辀交接處的“鉤心”,有效避免了因輿馬軸、辀直接相交的不穩定性,如此上下凹槽的鉤心裝置,經皮條做纏扎固定后,可使三者之間形成牢固的上下咬合關系,亦可防止因車輛高速前行時車辀的意外拔脫,或是車軸的自轉。《說文·革部》中關于皮條纏繞有相應的描述:“鞪:車軸束也。從革敄聲。”文中所指“鞪”,即為纏扎軸、辀與輿下墊塊的皮條。殷商以來,對于傳統車馬輪軸體系的認知,人們一直局限于鑿辀含軸后的皮條纏扎是軸、辀固定的具體方法,秦陵銅馬車發掘出土讓人們真實看到軸、辀以“鉤心”固定新方法,雖為銅器模型,但仍可視為秦代輿馬的實證資料。

三、秦陵二號銅安車輪軸體系的圖像解析

秦陵二號銅安車輪軸體系的設計解析,離不開對輪、軸、轂、轐、鉤心等關鍵部位的結構認知。圖表闡釋的“自明性”是解析結構設計的有效方式,是銅安車個案研究中重要的一環。本章即是在三類圖表(“轂貫軸”的結構設計;“輪納輻·軎系鈴”的結構設計;“轐·鉤心”的結構設計)之中,通過圖像間的邏輯關聯而逐步展開解析。同時圖表中囊括了二號銅安車的三維復原解析,亦憑借詳實的多角度實景還原,真實再現輿馬輪軸體系的設計特點。

1.秦陵二號銅安車“轂貫軸”的結構設計解析

2.秦陵二號銅安車“輪納輻·軎系鈴”的結構設計解析

3.秦陵二號銅安車“轐·鉤心”的結構設計解析

四、結語

軍事與禮儀,作為古之中國社會人們思想與社會關系的價值考量,其集中的物質呈現離不開文化形態的演進。據《左傳·成公十三年》中記:“國之大事,在祀與戎,祀有執膰,戎有受脤,神之大節也。”此番關于祀、戎之論,是中國傳統社會文化意象的內在闡釋。所謂“血親組織”的社會形態正是在多元的文化意向中被構筑為“國家級社會”①對中國來說,一個不可否認的事實是,在秦統一前的五千年發展中,社會結構早已復雜化了,而周代中國則代表高度發達的“國家及社會”……中國青銅時代晚期,“國家級社會”呈現出多種多樣的形式,這些具體的不同的社會形態會隨時代變遷而發生變化,還有其中的組成成員和團體之間的關系——而不是把“國家級社會”作為一個抽象概念來看待,也不是機械地決定一個具體的社會是否符合那個概念。引自(美)羅泰:《宗子維城——從考古材料的角度看公元前1000至前250年的中國社會》,吳長青、張莉、彭鵬等譯,上海古籍出版社2017年版,第22頁。,繼而一張復雜的物質文化網絡被重新發掘與規劃,禮制社會的物質詮釋在不斷追溯中被放大成為林林種種的闡釋原型。作為其中一類的輿馬駕乘,即是社會發展的物質所需,更是禮制社會顯像的文化標識。馬車是王侯宗室所乘用的主要陸行工具,不同的車制類型,彰顯出身份地位的尊卑,更是社會禮制的重要組成。秦人善牧與善馭的傳統由來已久,輿馬文化自殷商起,經歷代變遷,演繹了歷史興衰的烽煙歲月。至戰國末年,秦國逐漸成為“帶甲百余萬,車千乘、騎萬匹”的軍事強國。也正基于此,才有始皇帝橫掃六合而一統天下。秦統一后,閱三代之禮,在先秦車制基礎上創造性建立了帝王鑾駕乘輿的鹵簿制度。“塗車芻靈,自古有之。”車馬殉葬是古代喪葬制度的重要組成,自殷商至春秋戰國以來,輿馬隨葬經歷了由實用馬車到明器模型的演變。伴隨著秦始皇陵園出土的兩乘彩繪銅馬車,再次展現了戰國以來車馬隨葬明器化變革的承前啟后。秦陵銅馬車以其金屬材質的整體結構、真實摹寫的表現手法、完備的輪軸與駕引體系、金銀車馬具與絢麗的彩繪紋飾開創了古代車馬隨葬中的典型特例。鑒于此處,本文通過參照考古學中對秦陵二號銅安車的類型學研究,采用個案解析的方法,以設計學的視角對銅安車輪軸體系進行具體分析和闡釋,用多角度的結構細節再現“物有適宜”設計原則下的形式演變。在對秦陵二號銅安車輪軸體系形制結構的闡釋中,雖夾雜有考古類型學上的推演,但總體上還是本著輿馬造型的功能結構為主,形式塑造為輔的原則,在先秦以來的社會制度、風俗習慣、價值意識的多重交織中,結合“禮”與“用”的角度,從設計藝術的“物有適宜”出發做出以下幾點考量:

其一,禮用之器的實用性摹寫。秦陵二號銅安車為皇室乘用車的明器化模型,類同于殷周以來的實用輿馬隨葬。青銅馬車完全摹寫真車,其多元的鑄造加工之法結合奢華的裝飾性皆凸顯出皇室鑾駕的禮制規范。以輪軸體系而言,輪轂上凸起的多處棱紋即是用銅鑄象征先秦以來用于加固木車轂,而將其表面施膠并用牛筋間隔纏扎固定后經打磨而形成的棱紋。除此,在車轐與鉤心的塑造上,依然可見青銅摹寫的皮條捆扎鑄紋。

其二,結構設計的創新性改變。本文以銅安車的輪軸體系為研究對象,著力探討馬力傳導下車輪旋動的結構設計。轂貫軸(軸持輪部分的收殺設計;轂穿中部的壺腹狀設計;“文茵暢轂”的結構設計)、輪納輻(銅車輪徑設計;輻條形制的適應性改變;腰鼓形的輪牙截面)、軎系鈴(軎的造型設計)、挾伏兔(轐底半圓形凹槽;)、墊鉤心(上凹槽用于承辀;下凹槽用于含軸)這一系列復雜的機械傳導構成蘊含著秦人車制“物有適宜”的設計智慧。

其三,材料工藝的多元性融合。秦陵二號銅安車駟馬相挽的明器化模型由眾多零部件組裝而成,囊括了諸如鑄接、鉚接、插接、套接、子母扣、活鉸鏈等多元的制作工藝和相應的裝配方法,其中銀質車軎、車轄的材質選擇,凸顯出輿馬表尊的顯著特征。

其四,視覺設計的審美性表達。銅安車結構繁復,在視覺主體上,輿馬輪軸體系的結構創新不僅體現在視覺形式和結構表現手法上,更在車制文化內涵和裝飾手法的美學追求上達到了同一的審美表達。通過對秦陵二號銅安車輪軸體系視覺形象的研究分析,即是對禮用合一、結構構成、裝飾材料、審美藝匠的探討,由此而形成強烈的地域特征和文化審美,就是視覺形象的集中表達。如銅安車“文茵暢轂”的結構設計,視覺形象上區別于短轂,而在其結構設計上,乘車暢轂,取其安也。同樣,車轐與輿底連接通過縱桄捆扎而避開輿底車軫,是工匠結合馬車輿箱四面裝飾精美的屏蔽裝飾而在結構設計上做出的適應性改良。

圖版來源:

[1]圖1秦·環形銀錯銀銅車馬飾(阿房宮遺址)——圖片來源:徐衛民.話說陜西(秦卷)[M].西安:西北大學出版社,2010:122.

[2]圖2秦·輦車——圖片來源:陳平.關隴文化與贏秦文明[M].南京:江蘇教育出版社,2005:305.

[3]圖3秦陵二號銅安車側立面圖(輪軸體系)三維復原——圖片來源:作者繪制(三維復原圖適用版本為Maya2009)

[4]圖4秦陵二號銅安車主輿輿底平面圖——圖片來源:秦始皇帝陵博物院.秦始皇帝陵出土二號青銅馬車[M].北京:文物出版社,2015:167.

[5]圖5秦陵二號銅安車“轂貫軸”的結構細節(三維復原圖)——圖片來源:作者繪制(三維復原圖適用版本為Maya2009)

[6]圖6湖北江陵九店M104號車馬坑車轂加固方法示意圖(涂漆·纏繞·髹漆)——圖片來源:劉永華.中國古代車輿馬具[M].北京:清華大學出版社,2013:85.

[7]圖7考工記車制圖解(上圖:輪圖中圖:漆輪牙槨漆內圖下圖:綆圖、輻圖、轂圖)——圖片來源:阮元.考工記車制圖解[M].石印本.1891(清光緒十七年):10-12.

[8]圖8北京琉璃河出土青銅“軎”與“轄”——圖片來源:劉永華.中國古代車輿馬具[M].北京:清華大學出版社,2013:43.

[9]圖9銅轄與銅軸飾連接為一體(河南洛陽出土)——圖片來源:劉永華.中國古代車輿馬具[M].北京:清華大學出版社,2013:43.

[10]圖10河北安平逯家莊東漢壁畫(君車出行圖)——圖片來源:劉永華.中國古代車輿馬具[M].北京:清華大學出版社,2013:166.

[11]圖11秦陵二號銅車“轐”的拆解(三維復原圖)——圖片來源:作者繪制(三維復原圖適用版本為Maya2009)

[12]圖12北京琉璃河出土套筒式軸飾——圖片來源:劉永華.中國古代車輿馬具[M].北京:清華大學出版社,2013:38.

[13]圖13河南輝縣琉璃閣131號車馬坑出土錯金銀軸——圖片來源:劉永華.中國古代車輿馬具[M].北京:清華大學出版社,2013:83.

[14]秦陵二號銅安車結構設計解析圖表——圖片來源:秦始皇帝陵博物院.秦始皇帝陵出土二號青銅馬車[M].北京:文物出版社,2015:66-77.注:三維復原圖來源于作者繪制(適用版本為Maya2009)