變形小說的虛實顯現——以《東陽夜怪錄》為例

李穎燕

(復旦大學 中國古代文學研究中心,上海 200433)

變形是古小說常見的母題,“指從某種形象銳化為另一種形象,包括人、動植物和無生物之間的互變”[1] 5。中國變形故事可追溯至先秦神話,《山海經》中“精衛填海”(人變形為動物)、“帝女化草”(人變形為植物)等都可歸屬其列,這些故事多體現先民圖騰崇拜,情節發展單一。魏晉時期志怪小說井噴,涌現頗多變形故事,如《搜神記》記左慈變羊躲避曹操追捕,新喻男子婦由鳥變人,黃母洗澡之時變為黿等,但其敘述語言直白簡略,缺少文學性。推究其因,應是作者以“實錄”原則記載故事,無主觀虛構意識。

胡應麟言:“變異之談,盛于六朝,然多是傳錄舛訛,未必盡幻設語。”[2] 476其實不止變形故事,古小說在形成初期,寫作者恪守“紀實”原則,“文人之作,雖非如釋道二家,意在自神其教,然亦非有意為小說,蓋當時以為幽明雖殊途,而人鬼乃皆實有,故其敘述異事,與記載人間常事,自視固無誠妄之別矣”[3] 25。如干寶在《搜神記》中強調:“雖考志于載籍,收遺佚于當時,蓋非一耳一目所親聞睹也,又安敢謂無失實者哉!”[4] 2小說虛實觀念至唐朝發生新變,創作者“始有意為小說”[3] 44,“作意好奇,假小說以寄筆端”[2] 476。一旦允許虛構進入創作,情節會更曲折,人物描寫會更細致,文學色彩會更濃厚,如謝肇淛在《五雜俎》言:“凡為小說及雜劇戲文,須是虛實相半,方為游戲三昧之筆。亦要情景造極而止,不必問其有無也。”[5] 1829因此,虛構之出現,讓小說脫離于紀實的桎梏,迎來新的發展階段。

《東陽夜怪錄》是唐代變形小說的集大成者。此篇小說收錄于《太平廣記》卷四百九十,未著撰者。《唐人說薈》題王洙作,魯迅認為“妄題撰人”不可信。故事講述元和年間,成自虛在雪夜誤入佛宇,與往來文人賦詩歌詠,最后發現他們皆為異類。《東陽夜怪錄》網羅了變形小說的慣用寫作方式,敘事完備,手法嫻熟。但此篇小說歷來不受學者重視,研究較少。本文從人、境、物三方面出發,梳理變形小說的敘事手法,探究古小說創作的虛實觀念。

一、境:虛實交匯的時空

變形小說存在兩個時空,現實時空與虛擬時空。在異類以本相存在時,這個空間是符合現實正常秩序的,是作者構造的現實世界。但當異類以變形身份存在時,這個空間是不符合現實正常秩序的,是作者構造的虛擬世界。在描寫現實世界時,作者為異類的出現做鋪墊,為異類的消失做交代。在描寫虛擬世界時,作者又極力塑造真實之感,以諧隱之法暗示異類的本相,投射現實世界。兩個空間相互交融,不可分割。

這兩個空間縫合處存有一個匯合切面,遭遇者由此出入異類世界。《東陽夜怪錄》的匯合切面就是那場夜雪。成自虛返回故里時,遭遇大雪,只得被迫暫留廟宇,闖入異類世界。作者在開篇用百余字描寫昏暗雪景:“東出縣郭門,則陰風刮地,飛雪霜天,行未數里,迨將昏黑。自虛僮仆,既悉令前去。道上又行人已絕,無可問程。至是不知所屆矣。路出東陽驛南,尋赤水谷口道。去驛不三四里,有下塢。林月依微,略辨佛廟,自虛啟扉,投身突入。”[6] 280作者將雪景描寫如此細致,一來使成自虛避雪順其自然,故事發展合情合理,二來制造一個大雪籠罩的幻境,為異類的出現造勢。在與異類接觸時,“雪”又多次被談及。眾人賦詩詠唱,亦是大雪引發詩性。如盧倚馬以雪為由,請詩于高公時所言,“某兒童時,即聞人詠師丈《聚雪為山》詩,今猶記得。今夜景象宛在目中。師丈,有之乎?”[6] 281再如敬去文在詠詩前,言雪夜訪戴安道的典故:“昔王子猷訪戴安道于山陰,雪夜皎然,及門而返,遂傳何必見戴之論。當時皆重逸興,今成君可謂以文會友,下視袁安蔣詡。”[6] 282當異類消失,成自虛回歸現實世界,“注目略無所睹”[6] 285時,作者再次寫雪,“風雪透窗,臊穢撲鼻”[6]285,與前文呼應,恍若隔世。可以說,這場雪造就了這次遭遇,故事開始于雪,貫穿于雪,終止于雪。值得注意的是,這個匯合面常具有時空上的模糊性,比如《東陽夜怪錄》中這場雪發生的時間是模糊的,“方屬陰曀,不知時之早晚”[6] 280,發生的地點亦是模糊的,“道上又行人已絕,無可問程”[6] 280。這種刻意營造的模糊性,讓這個虛實交匯的時空更顯魔幻。

變形小說的虛幻空間往往是對現實空間的一種投射與反映。《東陽夜怪錄》故事發生于逆旅途中,這是能引起文人共鳴的情境。而聚會賦詩作為故事的主干情節,也是文人常見的社交活動。因此《東陽夜怪錄》發生的背景與事件都是對現實情境的模仿與再現。作者用極其細致的筆觸,描寫這一場景,使讀者可從異類的言行中窺視當時文人風貌。如朱中正與敬去文等人踏入佛宇前的對話:“俄則沓沓然若數人聯步而至者。遂聞云:‘極好雪,師丈在否?’高公未應間,聞一人云:‘曹長先行。’或曰:‘朱八丈合先行。’及聞人曰:‘路其寬,曹長不合苦讓,偕行可也。’”[6] 280~281此段文字,描寫異類所變人形的謙讓有禮,投影出當時文人做派。再如盧倚馬賦詩之前的再三推辭,“‘因寄同侶,成兩篇惡詩,對諸作者,輒欲口占,去放未敢。’自虛曰:‘今夕何夕,得聞佳句。’倚馬又謙曰:‘不揆荒淺,況師丈文宗在此,敢呈丑拙邪?’自虛苦請曰:‘愿聞,愿聞!’”[6] 281此段對話將聚會賦詩時,文人的互動場景生動地呈現在讀者面前。但異類所賦詩詞的文學性不高,歷代學者對此多有批判,如胡應麟認為:“若《東陽夜怪》稱成自虛,《玄怪錄》元無有,皆但可付之一笑,其文氣亦卑下亡足論。”[2] 476王士瞆更是直接質疑:“至唐小說如《東陽夜怪錄》諸詩皆載之,敬去文、盧倚馬之類亦載之,更為不根。”[7] 77但以詩歌評價的常態標準來論述這些詩篇,是有失偏頗的。一來作者創作這些詩歌并非只為標榜異類文采,亦為暗示異類本相;二來作者對異類創作詩歌的諷刺意味濃烈,文學價值低下的詩歌也暗射當時文壇的不正之風與腐儒氣息,此種映射也正是虛幻空間對現實空間的對照模仿。比如文中敬去文和苗介立發生爭論時,所賦詩歌強調各自的出身高貴,不容詆毀,單論這些詩歌的文學價值不高,但其背后暗喻的是對唐代門第觀念的戲謔。

二、人:現實與虛幻的媒介物

《東陽夜怪錄》中的變形是異類變人,這類小說的一般敘事模式為:遭遇異類——與異類互動——識破異類——異類變回本相——遭遇者后續生活。縱觀這條敘述線,遭遇者是情節的重要推動者。讀者由他的經歷了解故事,異類借由他與現實世界產生關系,作者對待異類的態度也從他的反應中體現。

首先,作者通過塑造遭遇者,奠定虛幻之基調。《東陽夜怪錄》的遭遇者為成自虛,字致本,一名一字的設定便是虛實相融的體現。“致本”則需“務實”,然“成自虛”帶有“虛幻”的烙印,暗示小說的虛構性。“成自虛者,成之以虛”[8] 415,這一命名應來源于司馬相如的《子虛賦》,化用“子虛”“烏有”之名,虛構意味不言而喻。

其次,作者借由遭遇者,擴展異類世界的認知維度。第一,遭遇者為開啟異類世界的鑰匙。《東陽夜怪錄》中成自虛雪夜無投身之所,暫避佛宇,由此闖入異類世界。當寺廟之鐘聲將其驚醒,他得以回歸現實,虛構的異類世界也就不復存在。可見,遭遇者是小說“實”與“虛”的搭線人,搭建起異類與現實世界的橋梁,成為二者的媒介物。第二,作者借由遭遇的視角,描繪異類世界。“闖入者”天然具備的好奇心理,讓其窺察視角不顯突兀,以此為讀者展現異類世界,順其自然,合情合理。如《東陽夜怪錄》中,對盧倚馬等人的介紹,都借助成自虛之力。初遇時,以成自虛的視角觀察其外貌:“自虛昏昏然,莫審其形質,唯最前一人俯檐映雪,仿佛若見著皂裘者,背及肋有搭白補處。”[6] 281相識后,再由成自虛的詢問,對異類補充介紹:“自虛亦從而語曰:‘暗中不可悉揖清揚,他日無以為子孫之舊,請各稱其官及名氏。’便聞一人云:“前河陰轉運巡官試左驍衛胄曹參軍盧倚馬。’”[6] 281末尾處作者更是借由成自虛的尋物,將異類本相一一展現。第三,遭遇者的出現又催生異類的世界發生新變,推動故事發展。《東陽夜怪錄》中成自虛的“闖入”,讓異類有了呼朋喚友、賦詩作詠的理由,邏輯通順。如“初,因成公應舉,倚馬旁及論文”[6] 281,因成自虛趕考,文章創作成為眾人的談論點,后文眾人賦詩也水到渠成。正是遭遇者的存在,才讓虛構之事得以發展。讀者借由遭遇者的視角,順其自然觸發情節,使得虛實之間,相輔相成,毫無隔閡。

三、物:諧隱暗示的顯現

變形小說常在前文用諧隱修辭暗示異類的本相。諧隱即“諧辭”“隱語”的合稱,劉勰在《文心雕龍》中提到,“偕之言皆也。辭淺會俗,皆悅笑也。”[9] 129“讔者,隱也。遁辭以隱意,譎譬以指事也。”[9] 132“然文辭之有諧隱,譬九流之有小說。”[9] 134兩者都存在一個對照關系:“在諧辭(尤其是使用了戲仿手法的誹諧文)中往往存在著模仿與被模仿兩個世界之間(一般為動植物與人)的對照,在隱語中則存在著表層義與深層義(或表象與本質)之間的對照。”[10] 86這種對照,亦是一種虛實對照;所言明者,即為實;所未言者,即為虛,一顯一隱,一實一虛,將異類活靈活現展示在讀者面前。

變形小說中,作者主要通過四個方面,利用諧隱修辭暗示異類本相。

第一,稱謂。這包含異類所變之人的姓名和職位名。

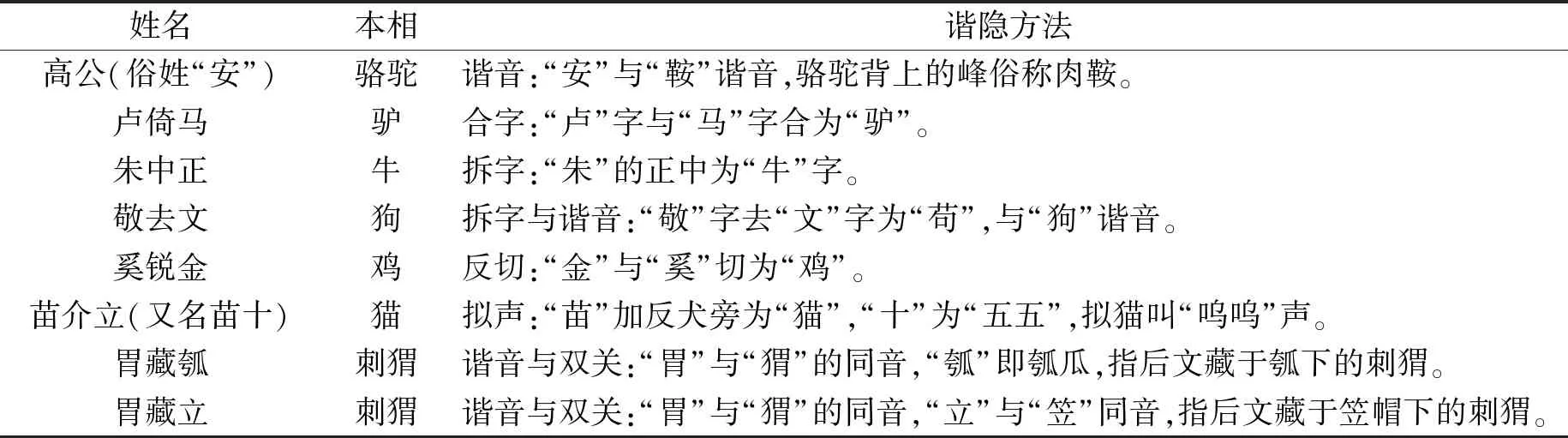

作者常在命名異類所變之人時,利用漢字的形音義,暗示其本相。《東陽夜怪錄》中異類的姓名與本相解釋,見于表1:

表1 《東陽夜怪錄》異類姓名與本相諧隱方法

在變形小說中,作者也常用職位名戲仿異類本相。比如《東陽夜怪錄》中盧倚馬為“前河陰轉運巡官”,即對驢托物的戲仿。又如稱朱中正為“副輕車將軍”,即是對牛拉車的戲仿。

第二,外貌。這主要通過對異類所變人性的外貌描述,暗示其本相。《東陽夜怪錄》中對盧倚馬的人形與本相的外貌對比,可謂別致。小說開頭如此寫盧倚馬所變人形,“唯最前一人,俯檐映雪,仿佛若見著皂裘者,背及肋有搭白補處”[6] 281。小說結尾發現異類本相時寫到:“室外北軒下,俄又見一瘁瘠烏驢,連脊有磨破三處,白毛茁然將滿。”[6] 285“著皂裘”即對驢黑色皮毛的戲仿,“背及肋有搭白補處”又與本相“連脊有磨破三處,白毛茁然將滿”相對,前后呼應,頗值玩味。

第三,習性。變形小說中作者借由異類的生長環境和行為特征暗示其本相。異類所居之地,常被化用為其人形行匿之處,比如高公在回應盧倚馬時所言:“雪山是吾家山,往年偶見小兒聚雪,屹有峰巒山狀,西望故國,悵然因作是詩。”[6] 281高公的本相為駱駝,雪山是其生活環境,“西望故國”又暗指西域,映射其出處。再如苗介立向眾人介紹胃氏兄弟:“潛跡草野,行著及于名族。”[6] 284“潛跡草野”戲仿刺猬藏住于灌木叢間的習性。作者也常為異類所變之人安排一系列行為,暗合其本相習性。比如朱正中向高公請詩時言,“吾輩方以觀心朵頤,而諸公通宵無以充腹,赧然何補。”[6] 282其文自注釋“謂龁草之性與師丈同”[6] 282,用“朵頤”二字暗合驢、牛、駱駝食草鼓腮之狀。再如,敬去文自述“吾少年時,頗負雋氣,性好鷹鹯。曾于此時,畋游馳騁”,[6] 282表面寫意氣風發的少年行獵圖,深層暗指獵犬狩獵習性,點明敬去文的本相。

第四,情節。通過情節暗喻異類本相,是由語辭層面上升為敘事層面,即通過具體情節暗示異類本相。比如《東陽夜怪錄》中敬去文背后非議苗介立:“蠢茲為人,有甚爪距。頗聞潔廉,善主倉庫。其如蠟姑之丑,難以掩于物論何?”[6] 284作者正是貓狗相斗之天性,可以安排二人沖突,既推動情節發展,又暗示二者本相。再如借“庖丁解牛”的典故,當成自虛談到“諸公清才綺靡,皆是目牛游刃”[6] 284時,朱中正認為在譏諷自己,憤然離席。這都是將諧隱放置于情節之中,由它影響故事的走向。

《東陽夜怪錄》作為一篇成熟的變形小說,其諧隱手法精湛,常組合使用、重復出現,突出體現在異類所做的自喻詩中。比如奚銳金所做之詩“為脫田文難,常懷紀涓恩。欲知疏野態,霜曉叫荒村”[6] 283,前兩句均用典。田文,即孟嘗君,《史記·孟嘗君列傳》記載:孟嘗君在秦國被扣,一名食客善學雞鳴,引眾雞齊鳴,騙得關吏開門,遂逃。紀涓,即紀渻子,《莊子·外篇·達生》中記載:紀渻子為齊王養斗雞,養成之日,如同木雞一般呆滯,別的雞卻不敢應戰。后兩句則化用雞叫明的習性。再如朱正中自喻詩“亂魯負虛名,游秦感寧生。候驚丞相喘,用識葛盧鳴。黍稷滋農興,軒車乏道情。近來筋力退,一志在歸耕”[6] 283。前四句,句句使用與牛相關的典故,后四句化用牛耕地的習性,寫出朱中正的歸隱之意,也點明其本相。

諧隱手法的靈活運用,需要作者龐大的知識系統。讀者破解文字謎面,知曉言外之意,方可領會作者深意。當異類所幻人形消失時,這個虛幻空間也就不復存在。讀者發現異物的本相,再聯想其先前行為,兩者形成的反差感,可博人一笑,引人深思。

綜上,虛實對照為變形小說的一大特征。首先,現實空間與虛擬空間并存于小說中,前者投射于后者,后者反映前者;兩個空間縫合處存有一個匯合切面,為烘托虛幻氣氛,這個切面具有時空上的模糊性。其次,遭遇者本身具有實與虛的雙重屬性,為虛實空間搭建橋梁;作為中間媒介物,遭遇者又串聯故事,推動情節,擴展了讀者對異類的認知維度。再者,作者以諧隱手法,從稱謂、外貌、習性、情節四方面暗示異類本相;異類所變人形的言行雖為虛構,卻是對真實世界的模仿與再現,具有諷刺意味。對變形小說虛實關系的梳理,有利于探究古人小說創作的虛實觀,還原本土敘事觀念。