高校組織決策中的權力基礎和運用①

——以伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校為例

Gerald R.Salancik,Jeffrey Pfeffer著;王小青,焦石譯;閻鳳橋校

(1.伊利諾伊大學香檳分校 工商管理和心理學系,美國 伊利諾伊 厄巴納-香檳;2.加州大學伯克利分校工商管理學院,美國 加利福尼亞 伯克利;3.北京大學 教育學院,北京100871;4.北京中學,北京100018)

社會系統中的權力可以分為縱向權力及橫向權力。權力的關系可以存在于個人之間或者組織之間的關系中。從歷史上看,社科研究對于縱向的人際權力關注更多。這里的人際權力是指一個人對另一個人的影響,經常性地發生在上下級之間(Cartwright,1959;

French&Raven,1968;Leavitt,1965;Tannenbaum,1968)。Milburn(1972)從行為科學角度對沖突與權力有貢獻的文獻進行回顧,批判了原有學者對縱向權力的強調;Perrow(1970)也批判了人際權力,并指出該研究缺乏對組織內部二級單位權力差異的關注。

本文以一所美國規模較大的高校為例,研究資源分配決策中權力的基礎與使用情況②。焦點是二級單位橫向權力的差異,哪些因素會導致這些差異,哪些權力會影響資源分配過程。橫向權力是在同級單位之間為獲得利益而使用的影響力。這是組織內部及組織間資源分配的重要機制。

有人認為,二級單位權力是組織內預算撥款的重要決定因素(Pfeffer&Salancik,1974)。本研究對組織權力的使用及決策的考察,做了詳細的介紹。研究假設:組織權力的使用影響資源分配的決策,而這些資源對使用權力的二級單位來說是非常關鍵的,也是稀缺的。進一步說,二級單位獲得權力的程度,取決于其對組織關鍵性資源的貢獻,包括知識在內;作為回報,組織內部的其他成員對他們的同僚需求的響應,則成為權力運轉的一部分。簡而言之,二級單位在為組織獲得關鍵資源方面發揮了重要作用,更有利于自身獲得組織內部關鍵性與稀缺性資源。

一、背景

在組織內部權力的考察中,正如Cyert和March(1963;March,1962)所說,組織被認為是一種聯盟。Simon(1959)對將經濟理性作為決策的解釋的批判,為其概念化提供了基礎。Simon,Cyert和March明確反對這樣的理念,即組織像個體一樣運作,通過經濟激勵解決沖突,最終創建一個為所有組織參與者共享的優先次序。相反,把組織當作聯盟的觀點則強調了二級單位及參與者目標及偏好的差異,他們旨在描述解決相互沖突的偏好與信念的過程。Thompson和Tuden(1959)認為,只有在目標、行動和結果之間的因果關系達成約定的協議時,才可以使用精確計算及科層的決策形式。當行動的適當性存在不一致和不確定時,判斷與妥協將成為決策的必要條件。

誰的偏好和意見占上風,誰的二級單位權力將可能起到部分決定作用。對優先級與可能的行為結果存在意見不一致時,決策不可能理性化。Wildavsky在研究預算決議時認為(Wildavsky,1961)184:

預算的關鍵在于,在資源有限的情況下,開展哪些活動以及達到何種程度,優先考慮誰的偏好,仁者見仁,智者見智。問題不僅僅是“預算利益如何最大化”,似乎誰接受到(這些利益)并無兩樣,也包括“誰享受到預算利益以及得到多少”。

政治決策并不受政府預算差異的限制。Stagner(1969)發現:企業高管認為組織的決策往往由權力的科層制所決定,而不是何種行動對組織最佳。Baldridge(1971)認為,決策的聯盟模式比科層制或學院模式能夠更準確地描述紐約大學的決策。Baldridge提出的聯盟模式強調權力和沖突,弱化科層制、普遍規則及程序的最大化和使用。

組織傾向于像聯盟一樣運轉,二級單位權力影響決策,不是因為組織參與者具有政治性意圖,容易發生沖突或對自我擴張感興趣。相反,需要非科層的決策機制來解決偏好和信念方面的差異,這些差異反映了具體哪些行動將導致什么結果。即使是最客觀的指標,也允許有不同的解釋。當組織參與者從同一組細節中獲得不同的含義時,任何科層的決策程序都無法明確地做出決定。正如Wildavsky所指出的那樣,不只是做得多少與好壞,還有誰將得到好處。

二、二級單位的權力基礎

Perrow(1970)認為,盡管有反對的聲音,但并不是所有的二級單位在組織內都具有同樣影響力。那么一個問題就出現了,怎樣區分組織內一些二級單位的權力大小。文獻中提供了幾個參考。Crozier(1964)在一家法國工廠的研究中指出,由于擁有與維修設備相關的知識,工廠的維護工程師已經掌握了這些權力;因此,設備故障是唯一影響工廠運營的不確定性因素。根據這項研究發現,Crozier認為,組織功能的不確定性決定了組織內部二級單位的權力分配。Thompson(1967)提出了一個類似的假設:權力由能夠應付組織關鍵性意外事件的二級單位所持有。Perrow以12家公司員工為樣本,對各部門的相對權力進行了調查,研究結果表明“最大的權力往往誕生于最關鍵的功能”(Perrow,1970)66。他發現,市場營銷部門一貫被認為更有權力。這是因為該部門所處之位,可減少組織內的最不確定性因素的影響。

基于應對組織關鍵性意外事件的觀點,Hickson等(1971)也發展了關于二級單位權力的理論。他們的模型假設權力具備以下功能:(a)處理組織不確定性的能力;(b)二級單位在應對不確定性方面的可替代性;(c)二級單位處于組織工作流程的中心位置,衡量不確定性對組織的關鍵性和重要性。Hickson和他的同事(1972)以加拿大5家啤酒廠及1家集裝箱公司為研究樣本,試圖對其理論進行檢驗。研究發現,二級單位感知到的權力變量與其理論提出的變量具有相關性(Hiningset al,1974)。

組織重大意外事件可能發生在組織內(Crozier,1964)或來自外部環境。對于大學和其他組織而言,組織不確定性的某個持續與關鍵領域,是組織持續運轉所需資源的來源。組織作為開放的社會系統,依賴資源獲取的周期以及在此過程中為自身生存所做的輸出。資源獲取是如此重要和涉及根本,以至于Yuchtman和Seashore(1967)將其作為組織成效的衡量標準。

組織二級單位在為組織貢獻資源的過程中,貢獻的資源重要性或大或小,相較于其他二級單位也貢獻得或多或少。本研究假設,二級單位是否具有相對更大的權力取決于其為組織提供資源的程度,亦取決于所提供的資源對組織關鍵、重要或有價值的程度。確保充足資源流入組織,可幫助應對某種不確定性,這個假設因而也是一般命題的一個具體例子。這種具體的實證研究的優點在于,它比測量更廣義的不確定性概念更容易,也更明確。然而,較低的包容性也意味著在某種情況下,它可能解釋的關鍵的和可觀察到的變異更少。如果為組織獲取重要資源是二級單位權力的來源,那么在資源獲取過程本身變得愈加不確定和問題重重時,這個權力來源就可能尤為重要。

(一)數據和方法

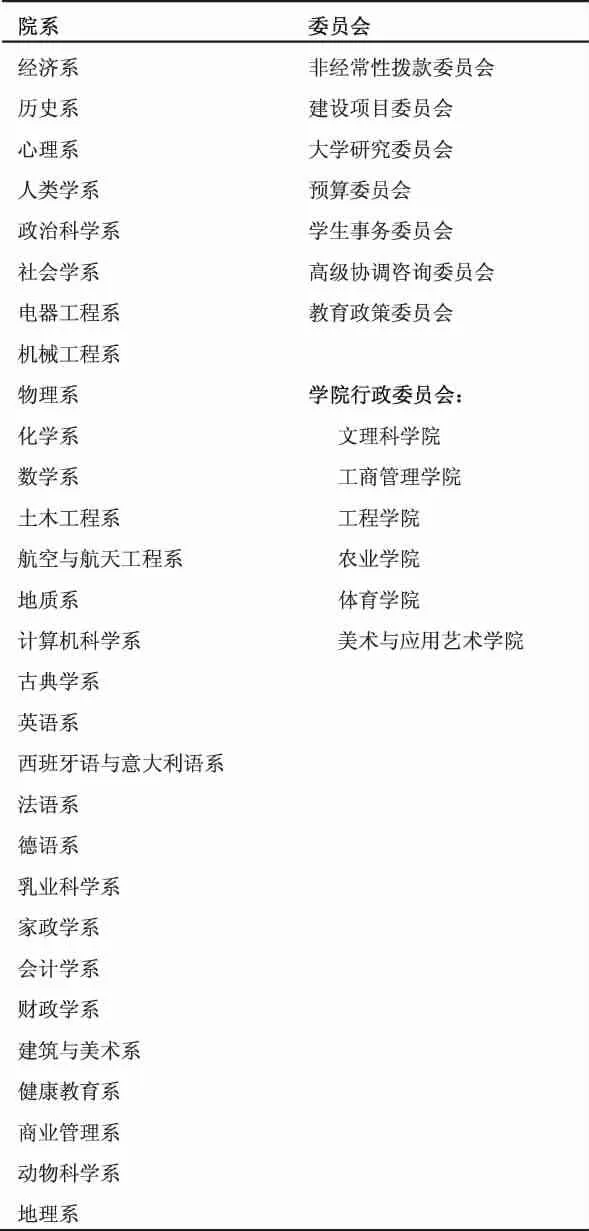

本研究考察組織決策權力的來源和使用,研究數據來源于伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校。該校為規模較大的州立大學,在1972年有34000名學生,其中包括8000名研究生。該校許多院系已取得國家級突出地位(Roose&Andersen,1970),是聯邦研究項目的主要中心。我們對大學內部29個院系或二級單位進行了研究,院系名單詳見表1。這些院系涵蓋了部分但非全部學院。由于有一個部門負責人未參加研究,以下分析中的觀測值在28到29之間,取決于分析是否涉及訪談數據。樣本量的這一微小差異對任何統計檢驗和形成實質性結論影響甚微。

為了檢驗假設“院系權力變量是由院系為大學提供的稀缺和重要資源的程度變量來解釋”,研究需要以下數據:(a)因變量——二級單位權力;(b)自變量——二級單位為組織提供資源的程度和該資源的重要性。

1.二級單位權力的測量

社會權力是一個比精確實證更具直觀吸引力的概念。March(1966)及其他學者質疑其有用性,尤其是考慮到此概念難以測量。因此,本研究尤其注重為二級單位權力設計有效的測量方法,用來測量這一概念的多項指標,考察這些指標是否如預期那樣與假設的權力結果相關,同時檢驗這些指標是否還和二級單位的其他屬性相關。

測量二級單位權力的第一步是采訪各部門負責人或其重要助手,并邀請他們對各二級單位(包括自己單位在內)的權力進行評分。評分采用7分等級量表,由“很大的權力”至“很小的權力”,并設置了“不知道”選項。受訪者被告知,權力是指院系影響決策的能力,旨在使決策更符合院系的需求。這些院系按照隨機順序排列。這一基于訪談的權力測量法與Perrow(1970)測量工業企業權力的方法相仿。

二級單位權力的第二項指標是二級單位在重要的大學委員會中的代表人數。正如Cyert和March(1963)所指,組織中有職能分工,這個分工包含不同個人和職能的相對重要性和權力的信息。因為一些委員會可實際影響大學內部資源分配,成為委員會成員即可賦予二級單位一些權力。因此,委員會成員身份可能既是權力的來源,又是組織二級單位相對影響力的表征,又或是兩者的“組合”。因此,1958-1970年期間二級單位在重要的大學委員會的代表人數,可作為測量二級單位權力的第二項指標。研究涉及的委員會名單請見表1。

正如另一個報告(Pfeffer&Salancik,1974)所指出的那樣,這些測量二級單位權力的方法是有效的。在基于訪談的權力測量中,“不知道”項忽略未計所得指標與“不知道”項編碼為“很小權利”所得指標高度相關(r=0.96,p<0.001)。更重要的是,基于訪談的權力變量與全體委員會的二級單位的成員總數(r=0.61,p<0.001),與大學研究委員會(可能是最有影響的委員會)的成員數量(r=0.62,p<0.001),各學院行政委員會成員數量(r=0.60,p<0.001),及大學預算委員會成員數量(r=0.46,p<0.001)均呈顯著相關。因此,基于訪談的權力變量(以下簡稱“權力變量”)和大學委員會代表的變量是相關的,表明該方法具有較高的聚合效度。

需要注意的是,二級單位權力的所有指標表面上彼此相關,有可能是因為它們都指向二級單位的規模。但情況并非如此。二級單位規模可考慮兩項指標:教學單位學生教學時長和全職教師等量人數(full-timeequivalent teachingfaculty)。該院系全部教學單位比例與研究委員會相應比例的成員變量(r=0.46,p<0.01),與權力變量(r=0.30,p<0.10)顯著相關,和所有委員會相應比例的成員變量不相關(r=0.16,不顯著)。全職等量教學人員比例與研究委員會成員指標(r=0.56,p<0.001),所有委員會成員的變量(r=0.31,p<0.10)和權力變量(r=0.32,p<0.10)亦存在相關關系。雖然這些(權力)變量的指標和一部分二級單位的規模指標之間存在顯著相關,但相關程度通常比權力本身的各指標間的相關性小,證明該方法的區別效度較高。

表1 研究涉及的院系及大學委員會

最后,甚至當控制二級單位的規模指標不變時,二級單位權力變量的兩個指標仍均與二級單位接收的預算分配顯著相關(Pfeffer&Salancik,1974)。既然權力應該會影響資源分配,權力變量也確實意味著這種影響(甚至當資源分配的競爭性解釋在統計學上被控制之時),那么,可以說這些測量具有較高的結構效度。

2.資源重要性的測量

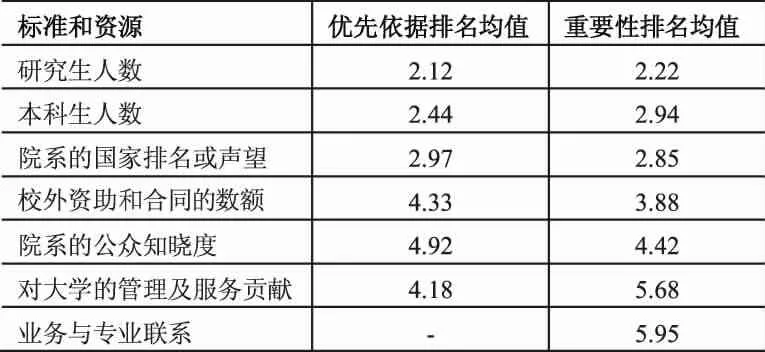

本研究采用了兩種評估整個組織資源重要性的方法。首先,邀請院系負責人基于對院系預算分配中應有的影響,按照重要性對6個維度進行排序。最重要的為等級1,最不重要的為等級6。預算分配的基礎可分為6個維度:(1)研究生人數;(2)本科生人數;(3)院系的國家排名或聲望,例如,由美國教育委員會評估排名;(4)對大學的管理及服務貢獻;(5)校外資助或合同數額;(6)院系的公眾知曉度。每個維度的平均排名,被公認為是大學內資源優先分配的重要基礎。

此外,我們邀請受訪者來直接評估院系為整個大學提供的資源重要性。需要回答的問題如下:

院系不僅從大學獲得資源,它們還為大學提供資源。下面,我們列出院系以某一種或其他路徑為大學引入的7種資源。我們想了解這些資源對整個大學有多重要。請您按照這些資源對大學整體運作的重要性來進行排列,可以分為7個等級,從1(最重要的)到7(最不重要的)。

以上問題評估的資源重要性的排序為:(1)研究生人數;(2)部門的國家排名或聲望;(3)本科生人數;(4)校外資助或合同數額;(5)院系的公眾知曉度;(6)對大學的管理及服務貢獻;(7)業務與專業聯系。

3.二級單位貢獻的測量

本研究采用兩種方法來評估二級單位實際上對組織的某一特別貢獻的程度。首先,對于一些資源,對過去的測評是可行的。通過檔案記錄,我們獲得了過去13年(1958-1970)的數據,包括某院系所接受的全部資助與合同數額(預算類別中的專項資金),及本科生與研究生比例。對于可獲取排名的17個院系,我們從美國教育委員會的研究中獲得其國家聲望的相關數據(Cartter,1966;Roose&Andersen,1970)。

其次,我們采訪了每個院系的負責人,他們需要通過對比大學的其他院系,評估自己部門對7種資源的貢獻值。對該問題我們采用5分等級量表,從1分(遠超過平均水平)到5分(遠低于平均水平)。有4種資源通過訪談和檔案數據兩種方法進行測評,由此評估院系負責人對本部門供給每種資源的自評精確度。院系貢獻的每種資源占比與院系負責人對貢獻該資源的自評排名之間的相關性系數如下:教學單位的研究生比例,0.66(p<0.001);外部資助與合同,0.70(p<0.001);國家聲望,0.67(p<0.001);教學單位本科生比例,0.24(p<0.15)。其中,院系負責人自評排名在本科教學方面最不準確,他們把此作為分配預算的第二重要的依據。

(二)研究結果

表2顯示的是對兩個問題回應的均值,即應如何分配預算,及院系帶給組織的各種資源的重要性。院系負責人首選的預算撥款依據為研究生人數,本科生人數次之,院系的國家聲譽排第三。再看向大學提供資源重要性的排名,研究生最為重要,國家聲望排第二,本科生排第三。該院系獲取的外部資助與合同數排在第五位(作為預算分配的預期決定因素)(見表2“優先依據排名均值”一列,譯者注),而作為資源對大學的重要性則排在第四。

意料之外的是,這些排名低估了獲得外部資金的重要性③。雖然研究生在像伊利諾伊大學一樣的“研究生導向型”(graduate-oriented)大學中很受重視,但研究生培養的大部分支持是從校外的研究資助中獲得。事實上,大學預算的40%是以研究資助與合同形式出現的。這些經費通過提供間接費用成為大學可自由支配資源的主要來源,因此為大學提供了組織冗余(organizational slack)可能性。這表明,外部經費應該是院系提供的最重要的資源,應該與組織內的二級單位權力高度相關。

表2 預算分配的優先依據及資源對大學重要性的平均得分

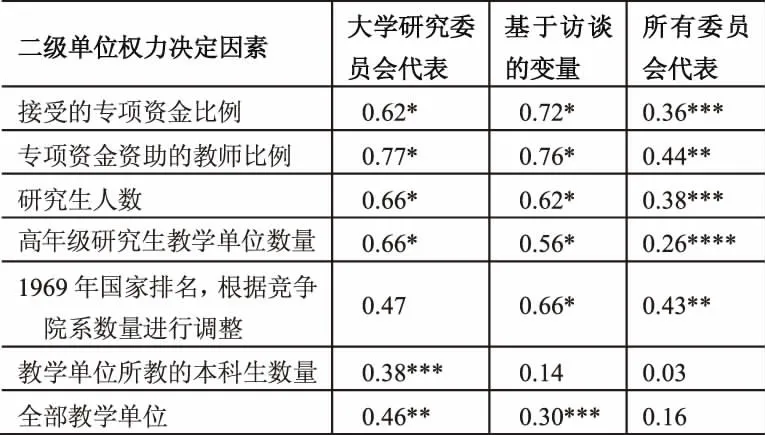

1.二級單位權力的決定因素

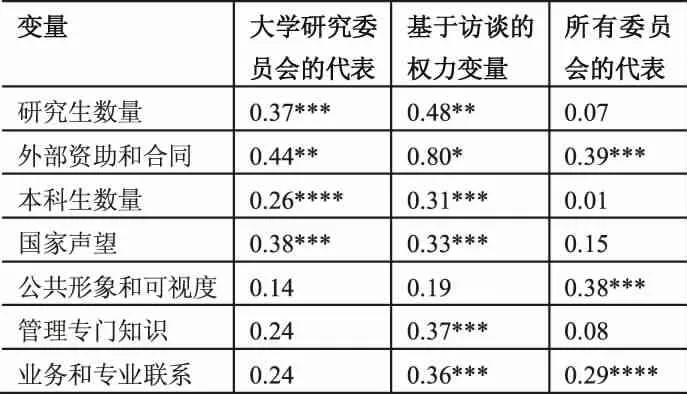

測量二級單位權力的3個指標分別是:基于訪談的評估④;大學研究委員會成員;所有委員會代表。表3呈現了二級單位權力的3個指標與影響權力的可能因素的客觀度量值之間的相關性。除去院系的國家排名,其觀測值為28。反之,若考慮國家排名的話,(我們選取的樣本中)僅有美國教育委員會覆蓋的17個院系數據。對于二級單位權力的所有3項指標,其最好的預測項是專項資金資助的教師比例。與訪談結果相反,二級單位權力最重要的決定因素是二級單位向大學提供的外部經費。外部經費是二級單位權力的首要預測項,緊隨其后的是研究生相對比例,再接著就是該院系的國家排名。該院系的本科生人數相對比例作為二級單位權力決定因素重要程度較低。正如公眾所認為的那樣,實證發現,研究生教育和科研是大學組織內二級單位權力的最佳預測項。本科教學的確處于明顯的次要地位。

表3 二級單位權力指標和權力決定因素指標之間的相關關系

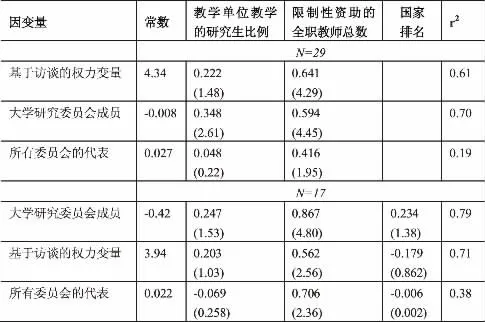

研究生教育、國家排名以及外部經費總額這些變量之間具有相關性。因此,我們采用了兩組多元回歸:一組為28個院系,另一組為17個有國家排名的院系,這樣可以更加精確地評估每個變量對于預測二級單位權力的相對貢獻。這些結果呈現在表4中。這些系數是標準化的回歸系數(β),括號中數字為相應回歸系數的t值⑥。

表4 回歸方程解釋二級單位權力變量

無論國家排名是否包含在方程式內,結果均表明外部經費是預測二級單位權力的最佳指標。在所有的回歸中,由專項資金(包括資助和合同)資助的教師數均具有統計顯著性,在所有方程式中,該變量的β系數大于其他解釋變量的系數。

二級單位權力變量不僅與二級單位資源供給的客觀指標變量相關,也與二級單位在大學7種資源相應的自評地位相關。院系負責人需要自評本部門與大學內部其他院系相比在某項資源上所做貢獻的多少。從表5可以看出,二級單位權力指標與負責人自評的本部門在7種資源中貢獻程度存在相關性。

如上述分析所示,自評項中院系給大學帶來的資助和合同是與二級單位權力變量所有3項指標中最高相關的變量。緊隨其后的是其研究生人數及院系的國家聲望。由于兩種分析結果一致,我們可以更加確信地認為,獲取外部經費是二級單位權力的主要來源。

表5 二級單位權力變量和院系領導對本單位資源貢獻自評之間的相關關系

2.預算撥款的優先依據分析

院系負責人普遍認為,研究生和國家聲望是比外部資助及合同更重要的資源。然而實證分析表明,外部研究經費是二級單位權力的最佳預測項。研究結果的差異性顯示:(1)拒絕原假設,二級單位權力與二級單位重要資源的相應貢獻無關;或者(2)院系負責人對不同資源對整個組織的相對重要性的評估均值有偏差或有誤。

院系負責人在考慮預算分配的優先依據及提供給整個組織各種資源的重要性時,可能希望采用有利于自己部門的評價標準。組織權力的使用可能會影響組織決策的標準。如果是這樣的話,我們采用所有院系負責人的均值將有可能過分強調部分因素,而這些因素有利于處于組織內權力較低位置的二級單位。

我們的數據支持這樣的想法:當被問及預算撥款的標準是什么時,受訪者的回應往往傾向于照顧自己院系的相應地位。獲得的專項經費比例和作為財政撥款首選依據的資助及合同的排名之間的相關性系數為0.27(p<0.10)。而(專項經費的比例)與院系負責人對獲得資助及合同自評的相關性系數為0.52(p<0.005)。在某種程度上,院系負責人認為其部門在獲得外部資助和合同方面具有比較優勢,與此同時,他的院系確實獲得了更多的專項經費,故院系負責人傾向于將外部資助和合同作為預算分配的主要依據。

以本科生數量為優先依據的預算分配與院系教學單位所有本科生比例的相關系數為0.34(p<0.05),而預算分配與院系負責人相對學生數量對其院系地位自評的相關系數為0.24(p<0.15)。以院系國家排名為優先依據的預算分配與1969年該院系排名的相關系數為0.43(p<0.05),但是與院系負責人按照國家聲望對其校內位置的自評的相關系數僅為0.13。以研究生數量為優先依據的預算分配與該部門在這方面的相應表現無關。之所以出現這樣的結果,可能是由于研究生(教育)在大學普遍受重視。不管他們院系在這個特定標準上的排名如何,人們普遍青睞研究生(教育)。數據表明,在某特定領域占據比較優勢的院系,更傾向于把這一領域作為預算撥款的優先依據。考慮到院系往往高估其所擁有的資源的價值,而獲取外部研究經費資助也一定程度上影響培養研究生的能力,院系接受⑦的外部資助成為大學二級單位權力的重要預測指標也就不足為怪了。

三、權力在組織中的運用

在考慮組織內資源配置所使用權力的條件時,人們通常假設組織層級內同一水平二級單位在組織內部有不同權力。將權力定義為潛在性影響(Lewin,1951),本研究關注組織內的資源分配,并探究二級單位在什么情況下將會為自身利益而影響這些資源的分配。

本研究假設,權力被用于組織資源的分配取決于組織內資源稀缺的程度。

假設1:資源越稀缺,在二級單位之間分配資源方面,則權力使用越多。

在沒有資源稀缺的極限情況下,每個二級單位都可以獲得所需的所有資源,大概就像客觀的基礎規律所證實的那樣按需分配。只要不缺資源,資源分配就沒有任何問題,二級單位就沒有理由在組織內發揮其不同的影響力。隨著資源的稀缺程度增加,資源配置的問題開始顯現。每個二級單位將根據各自需求去爭取資源,但并非所有部門的需求都能得到滿足。如果某個二級單位要獲得資源,就必須克服壓力同其他二級單位共同競爭。簡而言之,這個二級單位必須具有比其他二級單位更大的權力,從而影響其(資源分配的)結果。從第一個假設可以推出另一個假設,呈現在以下修訂版本中:

假設1a:組織資源越稀缺,分配中使用的客觀標準就越少,權力運用就越多。在資源分配中客觀標準解釋的變異程度將是資源稀缺的反函數。

資源分配在資源稀缺時問題初現端倪,而只有當二級單位想要得到該資源時,資源分配問題才真正顯現。因此,有論點認為:

假設2:某資源對組織內二級單位的生存或有效運作越重要,該單位越會努力去爭取這種資源。

這個假設的一個推論是,一種資源對于組織二級單位的有效運作越重要,二級單位越會使用它的權力去爭取這種資源。這種資源越不重要,在資源分配時使用的權力越少。

權力的使用是有成本的,它需要資源來影響組織決策。因此,權力的使用取決于該資源對于二級單位的關鍵程度。二級單位不太可能利用權力來獲取不重要或不太關鍵的資源。從前面的論點,我們可以引出兩個額外的假設。

假設3:對于大多數二級單位的一個關鍵性資源而言,它越稀少,就有越多權力作為組織內分配的基礎。

由于資源關鍵或重要,故二級單位希望獲取該資源。當這個關鍵性資源變得越來越稀缺,它將更加難以滿足所有二級單元的總體需求,二級單位不得不在更大程度上去競爭該資源。在這種條件下,權力將更有可能成為組織資源分配的基礎。

另一方面,鑒于影響力使用是有成本的,而且這些成本會隨著(資源)稀缺性的增加而增加,二級單位不太可能使用權力來獲取稀缺但非關鍵性的資源⑧。因此,

假設4:對于非關鍵性資源而言,即使它變得越加稀缺,在其分配中使用的權力也會較少。

對組織內二級單位使用權力的描述中隱含一個觀念,即組織內的資源分配決策不受組織內外制裁權力使用的約束。事實上,只有當資源分配有自主權時,才能行使權力。對決策的外部約束越大,分配決策中將使用的權力越少。由于其稀缺性,權力的使用變得必要;也因為關鍵性,(使用權力)變成可欲之物。然而,如果資源配置沒有自主權,二級單位便沒有機會使用權力。

自主權將會在如下兩種情況下喪失:(a)無資源可分配;(b)分配過程由法律、強制規范或影響組織的外部機構決定時。例如,如果國家立法機關要通過一項法律,即大學院系(部門)的預算必須是教學單位教學人數的幾倍,權力就沒有機會在預算撥款中使用了。然而,這樣的法律很可能會將權力重心轉移到招收學生上,從而獲取預算。

(一)數據和方法

我們從檔案記錄中獲取了研究生大學獎學金、暑期教師研究獎金、大學研究委員會教師研究資助,以及高級研究中心(the Center for Advanced Study)委任等方面的數據。如表1所示,該數據為1958-1970年間29個院系的檔案記錄,其中不包括高級研究中心,該中心自1962年起才有研究項目。為了控制通貨膨脹和增長,資源分配按照比例進行界定。因此,在分析研究生獎學金時,院系的撥款是以既定年份29個部門(院系)所得分配的比例呈現的。

研究生獎學金是由研究生院分配給各院系的經費,是作為大學的一般資源提供的。外部資助、合同或針對院系的直接捐贈不符合大學自主分配原則,因此不包含在內。暑期教師研究獎金項目主要是贊助初級教師的研究,該項目要求青年教師提交簡要的暑期研究計劃。大學提供900美金的免稅贊助。該項目為暑期沒有外部資金贊助的教師研究活動提供支持,同時為暑期中不愿意或沒機會教課的教師提供經費資助。高級研究中心是組織的一個二級單位,負責管理伊利諾伊大學及其他大學的優秀初級和高級教師項目。學者們可以到高級研究中心休假,或者最常見的是,如果在校內,可以得到中心任用,從而待上一個學期或一整年。該中心為院系補償教師的勞務損失。被委任到該中心是一種榮譽,并且教師可有足夠的時間學習和研究。大學研究委員會根據收到的研究計劃,向教師們提供小額內部研究資助。資助的形式通常是委派研究助理或提供計算機資金。

1.資源稀缺度的測量

作為訪談的一部分,我們邀請院系負責人對7類資源的稀缺程度進行排名。受訪者被告知,稀缺意味著學校沒有足夠的資源按照每個院系的需求提供,可以將稀缺性定義為:可用資源量除以資源需求量。排名從1(最稀缺)到7(最不稀缺)。清單中所列的7類資源包括本研究提到的4項資源。此外,還有教師研究的計算機基金,教學使用的計算機基金,以及新課程。

測量資源稀缺性的最佳方法是對資源的需求量及可用量進行精確測量,并用可用資源量除以資源需求量。但可惜的是在本研究中我們無法獲取有關資源需求的數據。即便有相關數據,除了可用資源外,我們也無法保證評估的資源的實際需求量屬實。院系負責人可能會根據他們所期望獲得的或過去獲得的資源來調整他們的需求。Davis,Dempster和Wildavsky(1966年)就聯邦機構的預算需求進行了舉例說明。如果需求由預期的需求結果來決定,那么用需求量相比于可用量便不是資源稀缺度的理想指標。因此,在本研究中請院系負責人評估資源的稀缺性,并假設通過取所有被訪者回答的均值,我們可以獲得相對準確的資源稀缺度排名。

2.關鍵性和和二級單位權力的測量

在同一訪談中,我們邀請院系負責人針對同樣的7類資源的關鍵性進行排名。排名從1(最關鍵的資源)到7(最不關鍵的資源)。“關鍵性”定義為:資源對院系有效運作的絕對必要程度。

二級單位權力的測量指標與上文所述的二級單位權力決定因素及預算撥款研究相同(Pfeffer&Salancik,1974)。

3.客觀標準

有人認為,資源可以基于二級單位權力或更普遍的科層標準來分配。權力的一種可能用途是確保使用有利于高權力院系的標準。分析權力的使用,我們還需要獲得4項資源分配的客觀標準。研究者與參與分配決議的人員討論獲得這些標準,因而這些標準代表了其所認為的合理的分配依據。這些標準是院系對資源需求的數量指標,獨立于資源關鍵性的評估。

暑期教師獎金的分配及高級研究中心的人員委任是針對院系教師的。選拔資格的主要標準為:是否是教師成員。因此,院系資源配置的客觀指標之一是:院系全職教師的數量。如果在決策中嚴格按照比例,獎金和任用的比例與教師的比例相當。質量當然也被考慮在其中,但是很難跨領域來比較個人或院系。盡管有這一顧慮,我們仍使用美國教育委員會評級認證結果作為質量評估的參考指標。

研究生獎學金的分配應該基于(a)研究生人數和(b)這些學生的相對質量。由于沒有可行的測評來比較跨學院研究生,故而使用了該院系的全國排名。假設院系排名越靠前,研究生的生源就越好。我們使用優秀研究生教學單位的比例來代替研究生的實際人數。這個變量與研究生的人數高度相關,且與研究生獎學金分配的相關性更略高一籌。因此,它是一個略強的控制變量。

研究委員會給教師科研撥款,應基于資金申請的人數及申請者的相應能力。院系對科研資金的需求用該院系研究生總人數的比例來呈現,這是因為我們認為科研資助與研究活動的需求與研究生教育有關。此外,質量指標采用1969年的院系國家排名(Roose&Andersen,1970)。

(二)研究結果

如表6所示,我們測量了4種資源關鍵性和稀缺性均值。均值越低,資源就被認為是越關鍵或稀缺。院系負責人對此得分排名非常認同。關鍵性排名的肯德爾(Kendall)一致性系數(Siegel,1956)為0.33(p<0.001),而稀缺性的該系數為0.22(p<0.001)。

表6表明,平均而言,最稀缺的4種資源同樣也被認為是最關鍵的。然而,整體排名相似,并不是由于受訪者對這些獨立概念本身的混淆。基于院系負責人訪談的關鍵性和稀缺性排名與高級研究中心任命、大學研究委員會教師研究資助、研究生獎學金、暑期教師獎金的相關性系數分別為0.26(p<0.10)、0.20(無顯著性差異)、0.20(無顯著性差異)、-0.07(無顯著性差異)。

表6 4種資源關鍵性和稀缺性的均值排名表

訪談期間,我們發現一個現象,人們傾向于“適應”現實處境。因此,如果一個院系發現難以獲得某個資源,院系負責人可能會說這個資源并不重要。關鍵在于組織和組織的二級單位可以適應現實的限制。如果二級單位無法獲得某個重要資源,該二級單位可能會調整其活動,找到該資源的替代品,或以其他方式應對其面臨的情況。資源重要且難以獲得的情況不會持久存在。二級單位要么確保提供充分的關鍵性資源,要么改變其關于資源關鍵性的偏好和信念。

根據我們的假設——資源越稀缺(假設1),資源越重要(假設2),資源配置中的權力使用將越突出,在研究生獎學金的分配中預計將最大限度地使用權力,因為這是最稀缺和最關鍵的資源,而在暑期教師獎金的分配中權力將被最小限度地使用。表7呈現了權力的3個指標和4項資源的分配比例之間的簡單相關性。

所有這3種權力的測量結果一致:權力與研究生獎學金的分配最為相關,與教師研究資助分配次相關,與暑期教師獎金分配最不相關。權力的相對使用的排名得分與資源相對稀缺性的得分完全一致,也幾乎完全與資源關鍵性的得分一致。

鑒于資源分配可能受制于二級單位權力和客觀因素,我們需要進一步精確地分析計算權力與分配之間的偏相關關系,控制資源分配的客觀因素。在高級研究中心任命和暑期教師獎金項目中使用的標準是全職教師比例,而在研究生獎學金和教師研究資助方面,要看所在院系教學單位的高年級研究生比例(如表7所示)。同樣,研究結果也總體與研究論點一致。

最后,控制表7中的基本因子和院系國家排名(質量的粗略指標),可以計算偏相關關系,這些相關性結果如表7所示。由于樣本中只有17個院系代表美國教育委員會所認證的學科,故而該研究的分析只包括這17個樣本。可以看出,在分配研究生獎學金時權力似乎被最大限度地使用,在分配暑期教師獎金時權力的使用限度最小。按照權力分配,研究委員會給教師研究的撥款位列第二,而高級研究中心的委任位列第三。無論是簡單相關關系還是偏相關關系,都可得到同一結果:權力與更關鍵和更稀缺的資源分配更為高度相關。

表7 4種資源分配和二級單位權力相關關系

我們還認為,當資源至關重要時,一個組織內的二級單位將會去爭奪該資源,而二級單位獲取資源的概率,又取決于相對于與之爭奪資源的其他二級單位的權力。這意味著,資源分配假設中不同二級單位對同一資源的關鍵性可能有不同理解。如果某種資源被權力較弱的二級單位視為關鍵性資源,同時又被權力較強的院系視為非關鍵性資源,則資源分配與權力呈負相關。暑期教師獎金就是這種情況。在所有院系中,權力與資源關鍵性排名得分之間存在負相關關系,研究委員會成員與暑期教師獎金的關鍵性得分之間的相關系數為0.33(p<0.05)。因此,當分配的客觀標準受到控制時,權力本身與這種資源分配呈負相關關系。由于權力被認為與獲得外部資助有關,因此,情況很可能是這樣的:具有較高權力院系的教師會尋找其他資源支持,這些大學教師對(暑期)教師獎金的需求也就隨之較少。

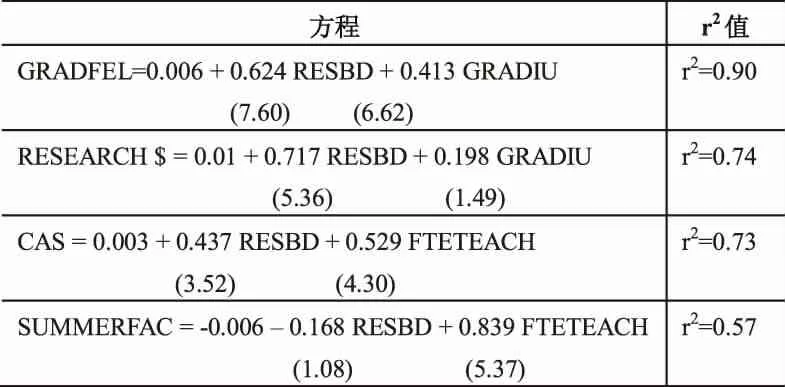

另一種方法是通過建立多元回歸解釋13年期間4種資源平均的分配比例變化,以此揭示客觀標準與二級單位權力在分配方面相應的影響。如表8所示,研究結果與前文呈現的分析結果一致,這表明該表述能夠解釋大部分變異,特別是對于更加關鍵和更為稀缺的資源而言。

表8 回歸方程解釋資源分配的變量

四、討論

二級單位權力產生于對大學發揮最大作用的院系,這些作用體現在院系能夠引進或提供整個組織高度重視的資源。相應地,這種權力使這些二級單位能夠獲得更多組織分配的稀缺性資源和關鍵性資源。簡言之,權力產生于獲取的資源,又使用這種權力來獲得更多的資源,繼而可產生更多的權力——這使富者更富。在具體的實例中,這導致了一些奇怪的結果。例如,權力與研究生獎學金的分配最為相關,大約可以解釋變異的80%。然而,權力取決于獲得的外部資助,這些資助通常用于支持研究生。因此,獲取外部支持最多的二級單位也傾向于獲得最多的內部支持。內部資源分配體系實際上加劇了資源不平等,而不是補償外部資源帶來的差異。研究委員會為教師研究撥款的分配也是一樣的。

這些(研究)結果是有邏輯基礎的。可能有人會認為,外部資助和合同及其相關的間接資助為組織提供了自主資源。所以為鼓勵各院系獲得這些外部資助,也為了公平起見,為獲得這些自主資源承擔最多責任的二級單位所分得的這些資源應最大。在某些方面,這些有關資助經費的(研究)結果與Lodahl和Gordon(1973)關于物理學和社會科學差異的研究結果是一致的。據作者所述,內部撥款往往會加劇由外部經費差異導致的經費分化。之所以有這個結果,是因為獲取外部資源往往在組織內部產生權力,這種權力對內部資源的分配有利。然而,最重要的是,這一結果表明了外部組織因素是可能影響組織內部決策的。

一個有意思的實證問題是,二級單位權力也是基于組織或外部組織重要的維度,比如立法者或者校友,其他組織或“組織群”內的團體(Evan,1996)。很有可能在有些大學,以及在其他種類的組織(這些組織可能與大環境相脫離),組織內部被定義為戰略性或重要的那些突發情況/資源,可能對組織外部并不重要。肯定有人會假設,只有當二級單位權力的基礎能夠從組織和環境互動的角度發揮功能時,組織才算成功。發揮功能指的是,社會現實所謂重要的資源或者突發情況的確對組織內部獲得資源以及環境交換的能力來說至關重要。由于組織決策部分建立在二級單位權力的基礎上,那么如果某種程度上影響權力的突發情況或資源并非關鍵,組織很可能會產生不良適應或者做出錯誤的決策。考慮到二級單位一旦獲得權力,就很可能會采取行動維持這個權力,這一問題就尤為如此。

如果之前的推理本質上是正確的,那么我們解釋和分析組織的權力系統有助于理解組織應對不斷變化的環境的能力。可能出現的情況是,相對更獨立的組織(由于其資金的來源或者由于其處于壟斷位置)更可能是二級單位權力基于非關鍵或較少外部標準的社會單位。環境的影響之一在于限制和反饋組織決策(Thompson&McEwen,1958)。只有當收到這種限制和反饋時,二級單位的權力才會建立在環境的突發事件或重要資源之上。

以上論證在針對大學的假設中尤為明顯。大學在國家立法機關或校友手中會表現得更出色些,這時組織內部二級單位權力的基礎與外部組織掌握的標準的相對重要性緊密相關。也就是說,通過自主資源的影響,組織可能會威脅到其他重要部分的輸入。

雖然本研究得到了強有力的實證結果,但結果的普適性存在問題。伊利諾伊大學也許很可能是規模較大的著名州立大學的典型,但在弱研究導向的大學或者私立大學,本研究的結果可能不適用。在一些沒有大量研究或者研究生項目的大學,獲得研究基金和具備大型著名的研究生項目是不可能預測二級單位權力的。同樣,組織也取決于外部機構對于其內部資源分配的影響程度。然而,雖然這些特定的變量可能變化,有一結果仍有普適性:為組織提供資源至關重要,因為資源可產生權力。這一結論之所以有普適性,是因為它出自處理關鍵的組織突發事件這一更加一般性的概念。

另一個更基礎的問題是,本文二級單位權力的分析在何種程度可推廣于其他類型的組織。大學的特別之處在于其主要呈現互相依賴關系的結合(Thompson,1967)54。相比于工業公司內市場營銷部門和產量部門的相互依賴程度而言,(大學)歷史系和法語系之間的相互依賴程度是微不足道的。其次,大學組織更加聯盟化,沒有其他組織形式那么官僚,權威是通過大學委員會而不是等級來實現的。然而,Perrow(1972)32-35認為,大學沒有公認的那樣聯盟化,反而更加官僚化。他認為,“任何有勞動力分工的組織,不管專業與否,都會是有等級性的結構。”(Perrow,1972)35

組織內發現的相互依賴形式很可能影響著二級單位競爭資源的程度,但并不影響產生權力或導致權力使用的條件這一基礎命題。即使是在像大學這樣松散的組織內,大部分院系也不會同意合并所有院系資源,成為一個二級單位的組織。它們的活動之間互賴性程度越高,它們在競爭權力和資源時就會面對更多額外的內部限制。可能大學多少和企業組織有所不同,但這是程度問題,而不是形式。因此,基本的論證仍站得住腳。

然而,與此同時,我們對于單個機構的單個研究不能要求太多。可以清晰地看到,當面對數據和一些競爭性解釋時,本研究的命題并沒有被駁斥。進一步地說,這些命題扎根于組織相關的文獻中。然而,對于Pondy(1970)指出的組織內部資源分配的實證研究之缺乏,這些命題及其推廣度必須有待更多的實證研究。不過,可以肯定的是,與實質性的實證結果同樣重要的是常被忽略的檔案數據,這些數據可被用于評價和實證檢驗社會系統的權力和資源分配。

致謝

感謝經濟和商業研究局對伊利諾伊大學的支持,以及Janice Barton和Ray Zammuto在本研究數據搜集上的幫助。

感謝牛津大學周思菡博士生對本文的修訂建議——譯者。

注釋(譯者注)

①該文由Gerald R.Salancik和Jeffrey Pfeffer1974年11月在《管理科學季刊》(Administrative Science Quarterly)第19卷第4期453-473頁發表。《管理科學季刊》由康奈爾大學約翰森管理研究院出版。

②讀者也可參考杰弗里·菲佛(Jeffrey Pfeffer)和杰勒爾德·薩蘭基克(Gerald R.Salancik)的《組織的外部控制:對組織資源依賴的分析》中譯本第257-258頁,該書對此研究有最簡潔的介紹。

③表2的調查結果也高估了本科生人數的重要性。Pfeffer J.在2005的論文“Developing Resource Dependence Theory:How Theory is Affected by Its Environment”中提及,促使他們關注權力的研究是來自他們對伊利諾伊大學管理系和商學院的觀察,兩個院系本科教學人數與日俱增,希望能夠增加教職,然而增量的資源看上去比增加的負擔更小,于是質疑注冊經濟。相反,有權力的院系獲得更高的預算資源比例,更有能力將工作負擔和學術聲望轉化為更多的教職位置。這個觀察與下文表3的結果也是基本一致的。具體見Smith K.G.和Hitt M.A.主編的“Great Minds in Management”第436-459頁。

④這里指上文提到的指通過訪談了解院系負責人對七種資源的評價。

⑤國內比較習慣星號(*)越多,顯著程度越高,本文與之相反。

⑥t值是指對單個回歸參數的假設進行的檢驗結果。詳見A.H.施圖德蒙德(A.H.Studenmund)的《應用計量經濟學》(杜江,李恒,譯)第70頁。

⑦原文是provision,是提供的意思,但從上下文來看,是指院系接受的外部資助與其大學內部獲得的權力緊密關聯,所以這里應該反譯為“接受”,而不是“提供”,因為按照后者的翻譯,則與實際情況相悖,因為院系是無法提供外部資助的,應該是說院系接受了外部資助作為對大學的貢獻則是原文provision的內涵要義。

⑧資源以稀缺性和關鍵性為特征,理論上可以形成四種組合情況,稀缺性和非關鍵性的組合是其中的一種。

⑨這里可能是作者筆誤,這里應該是t值。