清潤(rùn)淡雅,天真爛漫

龐思建

明萬(wàn)歷十七年(1589年),董其昌考中進(jìn)士,并因文章、書(shū)法優(yōu)秀被選為庶吉士,入翰林院深造。由于仕途上的順利,他可以把主要精力放到書(shū)畫(huà)上來(lái)。董其昌筆致清秀中和,用墨明潔雋朗,溫敦恬靜。董其昌的書(shū)法取法晉唐,遍臨諸家,自成一格。與此同時(shí),在書(shū)法理論上,董其昌提出了諸多觀點(diǎn),如“似奇反正”“字須熟后生”“書(shū)畫(huà)唯甜熟不可救藥”“作書(shū)所最忌者,位置等勻”等。其書(shū)法天真爛漫,簡(jiǎn)淡自然,在明代書(shū)壇可謂首屈一指。

早年:發(fā)奮臨池,師其意而遺其形

千字文 小楷 明 董其昌

《畫(huà)禪室隨筆》中有這樣的記載:董其昌17歲時(shí)參加府考,按他的文才本應(yīng)名列第一,松江知府在批閱試卷時(shí)嫌其書(shū)法拙劣,所以將其評(píng)為第二,并將其堂侄拔為第一。此事讓董其昌深受刺激,自此發(fā)奮臨池。后寫(xiě)道:“初師顏平原《多寶塔》,又改學(xué)虞永興,以為唐書(shū)不如晉魏,遂仿《黃庭經(jīng)》及鐘元常《宣示表》《力命表》《還示帖》《丙舍帖》。凡三年,自謂逼古,不復(fù)以文徵仲、祝希哲置之眼角,乃于書(shū)家之神理,實(shí)未有入處,徒守格轍耳。”另有《酣古齋帖跋》:“予學(xué)書(shū)三十年,不敢謂入古三昧。而書(shū)法至余,亦復(fù)一變。世有明眼人,必能知其解者。”從以上這兩段話中,可以看出董其昌的學(xué)書(shū)歷程以及他在書(shū)法功力上的自信。

《明史·文苑傳》中記載,董其昌的書(shū)法集古之大成,“六體”和“八法”無(wú)所不精,“名聞國(guó)外,尺素短札,流布人間,爭(zhēng)購(gòu)寶之”。說(shuō)明董其昌的書(shū)法是綜合了魏晉、唐、宋、元的各家書(shū)風(fēng),自成一體。“同時(shí)以善書(shū)名者,臨邑邢侗、順天米萬(wàn)鐘、晉江張瑞圖,時(shí)人謂‘邢張米董,然三人者不逮其昌遠(yuǎn)甚。”此外,董其昌與邢侗并稱為“北邢南董”,與張瑞圖合稱為“南張北董”,可見(jiàn)他在書(shū)法上面取得了很高的成就,超越了大多數(shù)同時(shí)期的書(shū)法家,聲名顯赫。

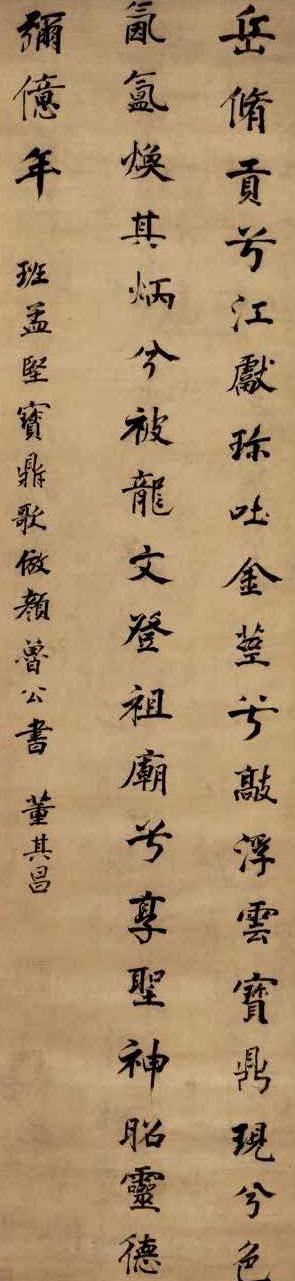

杜甫謁玄元皇帝廟詩(shī) 紙本掛軸 181.5×46.1cm 明 董其昌 臺(tái)北故宮博物院藏

法衛(wèi)夫人楷書(shū)冊(cè)(選二) 明 董其昌

在董其昌早年學(xué)書(shū)期間,還有一位對(duì)他有莫大幫助的關(guān)鍵人物—明代收藏家項(xiàng)元汴。項(xiàng)元汴對(duì)這位后學(xué)稱贊有加,不僅與他討論前輩先賢的高妙之處,還將自己家藏的珍品一一向其展示。對(duì)此,董其昌有如下記載:“予為諸生時(shí)……公每稱舉先輩風(fēng)流及書(shū)法繪品上下千載,較若列肴,余永日忘疲,即公亦引為同味,謂相見(jiàn)晚也。”另外,董其昌也與項(xiàng)元汴的子孫交往甚密,曾數(shù)次前往嘉興探訪“天籟閣”,其《畫(huà)禪室隨筆》云“得盡睹項(xiàng)子京家藏真跡”,并從項(xiàng)氏處購(gòu)得《鵲華秋色圖》等名跡。

董其昌的書(shū)法重在取他人所長(zhǎng)而融入自己的風(fēng)格,正所謂“學(xué)古人的精氣,師其意而遺其形”。當(dāng)他得見(jiàn)米芾、楊凝式、懷素等大家的真跡后,從米芾的天真率意、懷素的放縱流暢中領(lǐng)悟到用筆的結(jié)構(gòu),進(jìn)而從楊凝式《韭花帖》的疏朗布局中體會(huì)出章法的奧秘,使他的書(shū)法充滿古淡、散遠(yuǎn)的韻味,疏朗端莊,結(jié)體緊致。在心摹手追的訓(xùn)練中技藝猛進(jìn),審美水準(zhǔn)也迅速提高,董其昌的書(shū)法技藝逐漸趨于成熟。

董其昌在《畫(huà)禪室隨筆》中曾說(shuō):“作書(shū),須提得筆起,不可信筆。蓋信筆,則其波畫(huà)皆無(wú)力。提得筆起,則一轉(zhuǎn)一束處,皆有主宰。‘轉(zhuǎn)束二字,書(shū)家妙訣也。今人只是筆作主,未嘗運(yùn)筆。”意在強(qiáng)調(diào)書(shū)法應(yīng)在“轉(zhuǎn)束”之中,發(fā)揮書(shū)家的主觀作用,告誡世人不可被字帖的形制所困。

中年:醉心“二王”,兼學(xué)“宋四家”

東晉大書(shū)法家王羲之和王獻(xiàn)之父子并稱為“二王”,在中國(guó)書(shū)法史上占據(jù)著不可替代的地位,是后世諸多書(shū)家頂禮膜拜的對(duì)象。“初唐四家”的行書(shū)承繼了“二王”的風(fēng)韻,有云:虞世南得“二王”之蕭散,褚遂良得“二王”之清勁,歐陽(yáng)詢得“二王”之秀健。而董其昌幾乎是將“二王”行書(shū)體系的雅、淡、秀推向了極致。歷代評(píng)論普遍認(rèn)為董其昌書(shū)法得“二王”精髓,特別是沿襲了《蘭亭序》的神韻。《古芬閣書(shū)畫(huà)記》中稱董其昌的書(shū)法“如舞女低腰,仙人嘯樹(shù),蓋得力于《蘭亭序》,解悟其運(yùn)腕之法,而轉(zhuǎn)折處古勁藏鋒,似拙若巧”。總而言之,《蘭亭序》是董其昌洞徹王羲之書(shū)法神韻的重要法帖,不僅貫穿董其昌一生的書(shū)齋生活,而且在其形成個(gè)人書(shū)風(fēng)的過(guò)程中發(fā)揮了舉足輕重的作用。

人日侍宴詩(shī)冊(cè)頁(yè) 行書(shū) 明 董其昌

寄陳眉公詩(shī) 行書(shū) 紙本 25.9×112.7cm 明 董其昌 上海博物館藏

董其昌不僅醉心于探索“二王”,而且兼學(xué)“宋四家”的書(shū)跡,從而對(duì)學(xué)帖有了更加深刻的理解。從其傳世作品可見(jiàn),其用筆秀潤(rùn),多側(cè)鋒取勢(shì),顯露出對(duì)各家筆法特征的借鑒。如董其昌的楷書(shū)是以顏真卿的書(shū)體筑基,融會(huì)晉、唐、宋、元各類楷書(shū),但對(duì)顏體始終不懈。結(jié)體寬博,用筆厚重,將顏體之厚重與自身之秀逸結(jié)合,結(jié)體以欹側(cè)化板刻,展現(xiàn)了其成熟期的楷書(shū)風(fēng)格。

米芾是鑒藏家兼書(shū)法家,董其昌與之相似,故對(duì)米芾有著特別的認(rèn)同感。董其昌自中年始受米芾影響,甚至認(rèn)為“宋四家”中米芾應(yīng)位于蘇軾之上。他從米元章的師承淵源、學(xué)書(shū)途徑和學(xué)書(shū)辦法上獲得了巨大啟示。他在《畫(huà)禪室隨筆》中寫(xiě)道:“吾嘗評(píng)米書(shū),以為宋朝第一,畢竟出東坡之上,山谷直以品勝,然非專門(mén)名家也。”《容臺(tái)別集》中也提到:“米元章書(shū),沉著痛快,直奪晉人之神。”董其昌一生至少見(jiàn)過(guò)四本米芾書(shū)《天馬賦》,并多次臨寫(xiě)。從晚明以降的許多書(shū)畫(huà)著錄書(shū)中,粗略估計(jì)董其昌論米題跋在百條左右,可見(jiàn)其對(duì)米芾之重視程度。

除米芾外,董其昌鉆研最深的便是蘇軾。董其昌的書(shū)法以靈動(dòng)綽約見(jiàn)長(zhǎng),雖然不如蘇軾的書(shū)法沉厚雄健,但結(jié)體堅(jiān)密厚實(shí),圓潤(rùn)秀逸之處既顯示出他吸收了蘇軾書(shū)法的神韻,又形成了個(gè)人風(fēng)格。蘇軾最著名的散文《赤壁賦》,董其昌一生多次書(shū)寫(xiě),他曾見(jiàn)過(guò)數(shù)件流傳作品,如《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》中記載,董其昌跋吳廷藏《后赤壁賦》:“東坡《赤壁》余所見(jiàn)凡三本,與此而四矣。一在嘉禾黃參政承玄家,一在江西廬陵楊少師家,一在楚中何鴻臚仁仲家,皆東坡本色書(shū)。”

崔子玉座右銘 楷書(shū) 紙本 132.5×53.5cm 明 董其昌 上海博物館藏

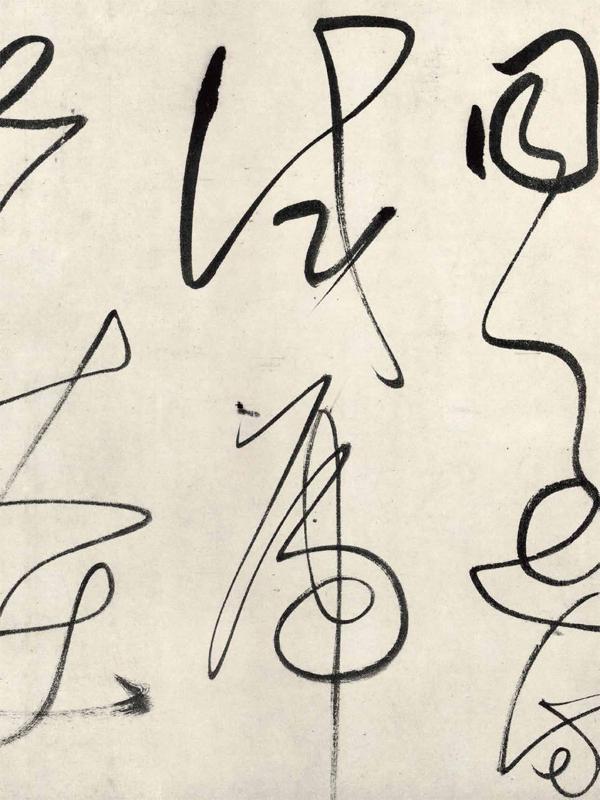

董其昌的作品多以楷書(shū)和行書(shū)流傳于世,而較少見(jiàn)到草書(shū)作品,這是因?yàn)樗?9歲時(shí)才開(kāi)始書(shū)寫(xiě)草書(shū)。其草書(shū)是以張旭、懷素為范本,并有所取舍,同時(shí)繼承了王獻(xiàn)之的連錦書(shū),最終自成一派。但綜觀董其昌的草書(shū)作品,可知懷素的草書(shū)對(duì)他的影響最深。《自敘帖》是懷素流傳下來(lái)的篇幅最長(zhǎng)的作品,筆畫(huà)圓轉(zhuǎn),揮灑自如,神發(fā)于情、賴于形,心手雙暢,形神兼?zhèn)洌婪Q“天下第一草書(shū)”。董其昌常臨摹此作,行筆瀟灑婀娜,起轉(zhuǎn)自如,深得懷素凝神而圓轉(zhuǎn)之法度,行氣連綿豪放,縱橫瀟灑,運(yùn)筆嫻熟,輕松若不經(jīng)意,線條細(xì)長(zhǎng),婉轉(zhuǎn)流暢。

盛年:臨帖如驟遇異人,得古人佳處

董其昌在臨摹古人書(shū)法上有著獨(dú)特的觀點(diǎn),即“臨帖如驟遇異人,不必相其耳目手足頭面,而當(dāng)觀其舉止笑語(yǔ)精神流露處”。意思是說(shuō),臨摹時(shí)要著重領(lǐng)悟書(shū)家在書(shū)法中寄托的精神氣質(zhì),體會(huì)書(shū)家的心境和情懷,才能“得古人佳處”。因此,董其昌的書(shū)法從表面上看是在臨仿歷代大家的經(jīng)典之作,但實(shí)際上皆是出于己意。因此,他的書(shū)法兼具米芾跌宕灑脫的用筆、懷素自如風(fēng)神的使轉(zhuǎn)、蘇軾沉著拙樸的意韻、黃庭堅(jiān)飄逸瀟灑的意致,可謂是集大成而自出機(jī)杼。

陳繼儒是董其昌一生的摯友,董其昌與陳繼儒一起的集會(huì)、出游與鑒賞活動(dòng)不勝枚舉,他們的郊游鑒賞也促進(jìn)了董其昌書(shū)法技藝的發(fā)展。史料中記載,萬(wàn)歷二十五年(1597年),董其昌與陳繼儒出游蘇州,同訪明代鑒賞大家韓世能,觀其所藏顏真卿《自書(shū)告身》、徐浩《朱巨川告身》等作品。另?yè)?jù)《董其昌臨古帖三種一冊(cè)》記載,董其昌曾向韓世能借唐拓《戎輅表》臨寫(xiě)。萬(wàn)歷三十一年(1603年),董其昌刻制《戲鴻堂帖》,還向韓世能之子韓逢禧借楊羲的《黃庭內(nèi)景經(jīng)》摹刻于卷首。萬(wàn)歷三十二年(1604年),董其昌在杭州購(gòu)得寶鼎挾歸,乃以“寶鼎”名書(shū)齋。萬(wàn)歷三十七年(1609年)臨古輯成《寶鼎齋法帖》,其題語(yǔ)專錄班固《寶鼎歌》并詳述原委。由此,《寶鼎歌》成為董其昌非常喜愛(ài)的書(shū)法作品題材之一。

臨米芾方圓庵記 明 董其昌《方圓庵記》是宋代書(shū)法家米芾的早期行書(shū)作品,墨跡已失。此書(shū)為董其昌臨本,是其少見(jiàn)的濃墨之作,堪稱書(shū)法神品。

白羽扇賦 行書(shū) 綾本 136.5×60.2cm 明 董其昌 臺(tái)北故宮博物院藏唐代宰相張九齡,受朝中權(quán)臣排擠,因玄宗賜白羽扇,作賦以明志,有明哲保身的含義。此作是董氏晚年的行書(shū)作品,用筆灑脫自如、圓勁秀逸,字行布局工整。整幅作品不失一貫秀逸暢快的節(jié)奏,余韻無(wú)窮。

自書(shū)謝許使君刻戲鴻堂詩(shī)卷 行書(shū) 明 董其昌 上海博物館藏

自誥身帖 絹本 28×423cm 明 董其昌 遼寧省博物館藏

董其昌盛年時(shí),因在朝為官經(jīng)常外出,但是只要稍有閑暇或回到松江,他都會(huì)與陳繼儒相會(huì),共同品鑒書(shū)法。在董其昌的《贈(zèng)陳仲醇徵君東佘山居詩(shī)三十首》中,共抄錄七言律詩(shī)四首,并收于《容臺(tái)詩(shī)集》。其中有描述陳繼儒的隱居生活的詩(shī)作,體現(xiàn)了董其昌與陳繼儒的深厚友誼。陳繼儒認(rèn)為,董其昌是一個(gè)“雅性沖恬,逃虛避俗,不以一毫世利呈諸胸中”,超逸出塵的文人雅士。在書(shū)法藝術(shù)上,董其昌見(jiàn)識(shí)高遠(yuǎn),立意高邁,又能涵詠經(jīng)史以明理,潛心佛經(jīng)以參機(jī),故其書(shū)法有蘊(yùn)藉純正之余風(fēng),幽姿秀色,溢出腕指間。其書(shū)法藝術(shù)大致可用“淡、雅、清、秀”四個(gè)字來(lái)概括,墨韻凝淡、清秀俊雅、超凡脫俗,是典型的以妍美見(jiàn)長(zhǎng)的南派書(shū)風(fēng),堪稱書(shū)法之精品。

晚年:清潤(rùn)淡雅,天真爛漫

明泰昌元年(1620年),神宗駕崩,光宗即位,起用董其昌為太常少卿,掌國(guó)子司業(yè)。其間,董其昌奉命修繕《神宗實(shí)錄》。天啟五年(1625年),董其昌被任命為南京禮部尚書(shū),在任一年后退隱。崇禎五年(1632年),政局趨向清明,77歲的董其昌第三次出仕,崇禎七年(1634年),董其昌又請(qǐng)求退歸鄉(xiāng)里。從35歲走上仕途到80歲告老還鄉(xiāng),為官18年,歸隱27年,董其昌把明哲保身的政治智慧用得出神入化,進(jìn)退得宜,故未卷入晚明復(fù)雜的黨爭(zhēng)。這使得他有更多的時(shí)間和精力與同僚諸友切磋書(shū)畫(huà)技藝,縱論古今,品評(píng)高下。

寶鼎歌 行書(shū) 絹本 197.7×46.6cm 明 董其昌 上海博物館藏

論書(shū)冊(cè)(選一) 明 董其昌

作為學(xué)習(xí)古人傳統(tǒng)書(shū)法的集大成者,董其昌晚年形成了自己的藝術(shù)面貌,其書(shū)法清潤(rùn)淡雅,天真爛漫。如其晚年精意之作《李白贈(zèng)懷素〈草書(shū)歌行〉》,盡管不像草書(shū)那樣奔放跌宕,但全卷筆意連貫,行氣舒暢,墨彩華潤(rùn),整體風(fēng)格是于嫻熟精美中透露著雋雅,又不失渾厚沉著,體現(xiàn)了董其昌堅(jiān)實(shí)的楷書(shū)功力。76歲時(shí),董其昌臨顏真卿《裴將軍詩(shī)》,一改顏書(shū)原作楷、行、草各體混書(shū)而為行書(shū),其大字行書(shū)以米芾章法為多,該作通篇行氣疏朗,用筆沉著豪邁,耿直磊落,有力拔千鈞之勢(shì)。

《枯樹(shù)賦》是北周文學(xué)家庾信的文學(xué)代表作,“初唐四家”之一的褚遂良及元代趙孟頫都曾書(shū)寫(xiě)過(guò)此卷。董其昌80歲時(shí)以李邕法寫(xiě)褚遂良的《枯樹(shù)賦》,在最后落款時(shí)寫(xiě)道:“褚河南《枯樹(shù)賦》余令人摹入《戲鴻堂帖》中。數(shù)臨之,不能仿佛什一。此卷背臨,以己意參合成之。甲戌閏中秋,婁江歸舟,陳徵君東佘山相與周旋信宿而返,舟中多暇因識(shí)之。其昌時(shí)年八十歲。”董其昌臨摹褚遂良書(shū)法時(shí),用筆率意,提按輕帶,時(shí)多側(cè)鋒,在不經(jīng)意間流露出自然、平淡的意韻,結(jié)體疏朗,氣脈貫暢。自此也可得見(jiàn),褚遂良勁挺腴潤(rùn)、搖曳多姿的書(shū)法特征對(duì)董其昌有著深遠(yuǎn)的影響。

董其昌81歲時(shí)曾臨摹《鄱陽(yáng)帖》《散情帖》《極熱帖》《冠軍帖》,四帖皆出自《淳化閣帖》。董氏臨仿《閣帖》雖多,但亦指出:“《閣帖》,贗蟄居半,自宋時(shí)已采集多舛。”“書(shū)家好觀《閣帖》,此正是病,蓋王著輩決不識(shí)晉唐人筆意,專得其形,故多正局。”此冊(cè)俊秀疏朗、凝練遒勁,又融以顏真卿的端莊謹(jǐn)嚴(yán),為其晚年之佳作。董其昌晚年的書(shū)法用筆渾厚老辣,又不失蕭散飄逸,可謂“漸老漸熟,歸于平淡”,對(duì)后來(lái)書(shū)壇影響深遠(yuǎn)。

臨褚遂良枯樹(shù)賦行書(shū) 紙本 22.1×284.7cm明 董其昌 遼寧省博物館藏

臨顏真卿裴將軍詩(shī) 綾本 52.5×643cm 明 董其昌 上海博物館藏此作雜糅了楷、行、草諸體,從筆法、結(jié)字及氣勢(shì)等方面來(lái)說(shuō),具有明顯的顏書(shū)特征,是一件勁健雄奇、樸拙渾厚的書(shū)法杰作。此作通篇行氣疏朗,用筆沉著豪邁,骨格盎然處,常有力拔千鈞之勢(shì),氣勢(shì)撼人。