論當代埃及的社會結構與發展困境?

畢健康 陳 勇

1952年“七月革命”以來,伴隨著經濟發展與政治變革,埃及的社會結構經歷了納賽爾時期、薩達特時期和穆巴拉克時期的艱難轉型。這種轉型使當代埃及社會出現兩極分化的社會結構和社會的普遍貧困,進而造成了埃及三大發展困境,即人口與人力困境、儲蓄與投資困境、治理與政治困境。本文在借鑒經典社會結構理論的基礎上提出了當代埃及階層的劃分標準,著重分析處于緩慢轉型過程中的當代埃及社會結構,考察埃及發展困境,力圖為深化人們對埃及社會變革與發展困境的認識提供一個新的視角。

一、 社會結構分析與埃及社會階層劃分標準

在現代化進程中,社會分層和社會流動加速進行,社會結構從統治階級與被統治階級對峙的二元結構,逐漸演化成多階層融合共生的現代階層結構。雖然階級仍然存在,而且階級與不平等、支配與被支配依然是洞悉社會結構與社會性質不可或缺的視角。不過,多視角、多層次的社會結構分析,對于深入剖析日益復雜多元的當代社會,具有重要意義。

(一) 階級、階層與社會結構

馬克思主義認為,階級是一種歷史現象。只要私有制存在,階級就是客觀的社會存在。列寧進一步指出了統治集團在社會經濟結構中所處的主導地位及其占有生產資料的本質。[注]列寧:《偉大的創舉》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編:《列寧選集》(第4卷),北京:人民出版社2012年版,第11頁。然而,隨著資本主義的發展和全球化的推進,經濟發展與社會變革造成社會分層加速進行,社會結構日趨復雜多元,對階級的認識也發生了深刻變化。馬克斯·韋伯承認“‘財產’和‘無財產’就是所有階級狀況的基本范疇”,但是他強調階級的形成以市場為前提。沒有自由交換和自由流動的市場,就只有等級,沒有階級。因此,韋伯以階級、身份和政黨(權力)三個維度分析社會結構,事實上解構了馬克思主義以生產資料占有為基礎的階級理論。[注]李強:《社會分層十講》(第2版),北京:社會科學文獻出版社2011年版第4-6頁,

雖然生產資料所有權在一定程度上的分散和所有權與經營權(管理權)的分離淡化了現代社會的生產資料所有權問題,然而許多社會學家并沒有否定植根于生產資料私有制及雇傭勞動的階級。比如,埃里克·奧林·賴特(Erik Olin Wright)以對金錢資本或投資的控制權、對物質資本或物質生產資料的控制權和對勞動控制權等劃分階級。他把資本家界定為擁有生產資料和雇傭許多勞動力的人,經理人則是為資本家工作、控制他人勞動的人,工人指僅僅向資本家出售勞動力的人,小資產階級指擁有生產資料卻雇傭很少工人的人。賴特的階級分類模型,以雇傭10人及以上者為資本家,雇傭2人至9人為小雇主。[注]李強:《社會分層十講》(第2版),第194、205-208頁。[美]哈羅德·R.克博:《社會分層與不平等:歷史、比較、全球視角下的階級沖突》,蔣超等譯,上海:上海人出版社2012年版,第153頁。

相反,功能主義學派奠基人涂爾干聚焦社會分工與社會整合問題。當代功能主義學派代表人物帕森斯雖然注意到社會成員財富和權力的差異,但是特別強調分層的主觀性,“共同價值體系在功能上確保最重要的角色由最有能力的人通過他們的地位努力來擔當”。他認為地位或榮譽是社會分層最重要的維度,其邏輯鏈條為社會的特定制度→共同價值體系→道德評判→個人在社會分層體系(亦即社會結構)中的位置。[注][美]哈羅德·R.克博:《社會分層與不平等:歷史、比較、全球視角下的階級沖突》,第132-133頁。然而,“制度”如何產生,由誰主導?個人的(社會)地位,與收入、權力密切關聯,他人的評判處于次要地位。在遭到猛烈抨擊而進行修正后,功能主義學派的實證研究仍然聚焦職業聲望主題,比如鄧肯的社會經濟指數由經過加權的教育水平和收入組成。

西方社會結構理論同時存在融合與斗爭的博弈趨勢。一方面,當代西方社會沖突或階級沖突理論,仍然重視社會中的剝削與支配現象。韋伯主義學派認為,個人在市場競爭中的地位決定其階級地位,不平等主要是由市場機會阻隔造成。對此,賴特針鋒相對地駁斥說:“機會阻隔的關鍵效應是剝削和支配,而不簡單地只是市場優勢。”賴特更不茍同西方主流的社會結構理論之“個人屬性”路徑,后者以個人獲得職業和收入的決定因素為重心,構建“地位獲取模型”。相反,賴特緊緊抓住人們占據的職位本身的不平等的決定因素。[注]李春玲主編:《比較視野下的中產階級形成:過程、影響及社會經濟后果》,第4-6頁。另一方面,在社會結構的實證研究上融合的趨勢也極為明顯。沖突理論代表人物、新馬克思主義學派的達仁多夫(Ralf Dahrendorf)認同馬克思的兩個階級模型(社會中存在支配階級和從屬階級),但卻受到韋伯的影響,極為重視權力的沖突。他認為不平等無非是社會權力結構的結果,權力和權威是社會結構中普遍存在的因素,權力和權威比財產地位、經濟地位更為普遍,財產只不過是權力和權威的一種特殊形式。[注]李強:《社會分層十講》(第2版),第56頁。因此,沖突理論或新馬克思主義與新韋伯主義或功能主義在具體構建社會結構模型時,事實上趨于融合。賴特劃分階級的標準,除了生產資料占有或對勞動的控制,還有組織資產和技術資產。

結果,賴特階級分類的具體標準是生產資料資產和勞動力資產(雇傭10人及以上為資本家)、組織資產(直接參與為組織制定決策和對下屬具有實際監督權)和技術資產(技術職位、教育證書和工作自主性),在很大程度上向韋伯社會分層的三個維度階級(財富與收入)、權力(政治地位)和聲望(社會地位)靠近。原本與生產資料占有直接關聯的“階級”,便與“階層”大同小異。哈羅德·克博以個人在職業結構中的地位、個人在權威結構中的地位和個人財產(資產結構)為標準,將美國社會劃分為上層階級、公司階級、中間階級和工人階級,實際上是四個階層。下面,我們在批判地借鑒這些理論的基礎上,提出劃分當代埃及社會階層的標準。

(二) 當代埃及社會階層的劃分標準

上述階級、階層與社會結構理論,是在西方社會變革的土壤上產生、發展和演變的,有助于我們認識埃及社會結構及發展困境。然而,埃及的國情與發展水平與西方國家差距甚大,特別是納賽爾時期。代表中、小資產階級根本利益的納賽爾政權,呼喚社會公正,“融合階級差別”,在20世紀五六十年代多次推行緩和階級差別、縮小收入差距的重大社會改革,如1952年、1961年和1969年三次土地改革,農業合作化運動及國有化運動。這些改革打擊了大地主和大資本家,比如實施累進稅,對超過1萬埃鎊的收入征稅90%。同時,納賽爾政權還采取了扶植、壯大中間階層的措施。因此,納賽爾時期埃及形成了官僚資產階級為主的上層與中下層二元社會結構。

在薩達特和穆巴拉克時期,埃及否定納賽爾式的社會主義,實行新自由主義改革,被埃及左翼學者稱為“資本主義重構”。[注][埃]艾哈邁德·扎耶德和薩米耶·赫薩卜主編:《埃及結構調整政策的社會方面》(開羅大學社會學系第二屆年度論壇文集)(阿拉伯文),1996年版,第77頁。新自由主義改革從根本上逆轉了埃及兩極分化緩和的趨勢,導致社會兩極分化嚴重,因此本文著力考察薩達特和穆巴拉克時期的埃及社會階層。

本文劃分埃及社會階層的標準包括:第一,組織資源(權力)是當代埃及階層劃分的重要標準。早在納賽爾時期,人數很少的執政精英就日趨官僚化和資產階級化。高級官員享有行政權力或國企決策權,間接控制生產資料,或直接管理國有企業。第二,經濟資源方面,生產資料的所有或實際占有,或擁有巨額財富,是階層劃分的重要依據。具體來說,包括地主或農業資本家占有耕地的數量和私有部門企業主雇傭人員的數量等指標。與職業地位直接相關的收入也是重要考量因素,因此行政事業單位與國有企業人員的職級是劃分階層的重要依據。同時,埃及石油勞工移民由于收入較快提升,實現向上的社會流動,位列中間層。就其教育水平、生活方式與文化資源而言,原本屬于下層或中下層。第三,職業聲望與文化資源在當代埃及分層中具有重要意義。在市場經濟的沖擊下,行政事業單位和國有企業普通職員的相對收入愈益下降,僅就收入而言,已經淪落到中下層。但是,他們享有較高的社會地位,占有一定的文化資源,因此劃為中間層。第四,教育資源與技術資產是階層劃分的新的重要依據。自由職業者以這方面的優勢而享有較高的社會地位和較高的收入,位列中間層。

二、 當代埃及的社會結構

(一) 納賽爾時期埃及的社會結構

在納賽爾時期,埃及社會結構發生重大變革,大地主階層遭到打擊,大資本家被取締。埃及社會階層結構逐漸從上層、中層和下層分別占人口的2%、5%和93%的三層結構,演變為上層約占20%,中下層約占80%的二元結構,在一定程度上緩解了社會的兩極分化。[注][埃]阿卜杜·穆尼阿木·朱邁伊:《穩定與變化間的埃及社會》(阿拉伯文),開羅:文化宮總局2008年版,第38-41頁。以自由軍官為核心的行政事業單位、軍方及公有部門(國有企業)高級官員、高級軍官和高級經理,占地50費丹(1費丹合6.3市畝)以上的地主,構成社會上層,即統治階層。

據統計,納賽爾時期占總就業人口不到20%的非體力勞動者可以視為上層。1960年埃及管理人員8.5萬人,占總就業人口的1.1%;技術人員和辦公人員均為28.5萬人,各占3.7%;商人62.6萬人,占8.1%。這些非體力勞動者共占16.6%。1966年,管理人員增加到1.5萬人,占1.8%;技術人員40萬人,占4.8%;辦公人員45.8萬,占5.5%;商人52.5萬,占6.3%。非體力勞動者占比略有上升,為18.4%。社會中下層即體力勞動者,包括手工業者、服務人員、務農人員,還有不確定職業者。1960年三類體力勞動者628.2萬人,占總就業人口的81.3%;1966年的同類數據分別為663.2萬人和79.5%。不確定職業者的占比1960年為2.2%,1966年2.4%。[注]戴曉琦:《阿拉伯社會分層研究——以埃及為例》,銀川:寧夏人民出版社2013年版,第176頁。

納賽爾時期埃及社會上層的核心由高級官員和高級經理、占地50費丹以上的地主和資本家組成:一是高級官員和高級經理。省長及以上的行政事業單位官員和國有企業高級經理,人數很少,二者相加占比不超過2%,但是他們大權在握,執掌政權并控制了絕大部分經濟和社會資源,工資薪金高,還享有各種特權。二是地主或農業資本家。1952年和1961年兩次土改消滅了占地200費丹以上的大地主,但是占地50-200費丹的地主1961年有0.4萬人,1965年仍有0.3萬人。[注]同上,第184頁。由于土地改革,地主基本上轉變為農業資本家,發展經濟作物、養殖業和園藝種植。三是資本家。經過20世紀60年代的國有化運動,埃及消滅了大資本家,個人最高收入上限為1萬埃鎊,但是仍然存在一定份額的私有部門或公私合營公司,工商資本家成為上層的一部分。

納賽爾時期的中下層由小土地占有者、無地貧農及農業工人、國企工人、手工業者及服務人員組成。在這個階層中,國企工人工作穩定,享有較好的社會福利和社會保障,境遇較好,或可視為中層,他們是納賽爾式社會主義的直接受益群體。據估計,1952年至1968年,埃及國企工人從30萬人增加到80萬人。國企工人占工人規模的比率從1959~1960年的10%增至1971年的12.5%。小農與無地貧農受益于土地改革,占有的耕地比1952年增加了157萬費丹,1971年其人數增加到303.3萬,占土地所有者的95%,卻只占有57%的耕地。由于行政資源和農業資源均掌握在富農和中農手中,處于下層的小農和無地貧農的命運沒有得到根本改善。雖然政府規定了農業工人最低工資與最長工時,且收入略有提高,但依然處于社會底層。據國際勞工組織對埃及農村家庭的抽樣調查,埃及25%的農村家庭為赤貧家庭,嚴重缺衣少食。這25%的農村赤貧家庭當為無地貧農或農業工人。[注]戴曉琦:《阿拉伯社會分層研究——以埃及為例》,第75-78頁。

(二) 薩達特和穆巴拉克時期埃及社會的五大階層

薩達特總統實行的“開放政策”從根本上逆轉了納賽爾“融合階級差別”的基本國策,造成社會分層加速進行,社會分化提速,階層差別急劇擴大,大致形成五大社會階層。

1. 頂層

埃及社會的頂層由行政事業單位、軍方、國企享有決策權、掌握資源的上層管理人員、大資本家和新型地主(農業資本家)等構成。粗略估計,頂層占總人口比率在1%以內。

第一,上層管理人員。1971-1972年行政事業單位上層管理人員僅1905人,占行政事業單位總人數的0.14%,1977年占0.12%,1988年占0.29%,1996年占0.34%。1975年國企高級經理1,860人,占國企員工總數的0.96%。縣級以上(不包括縣級)上層管理人員,包括總理、部長、軍隊司令與警察總長和各省省長,1977年為2,761人,1980-1981年為3,476人,1996年增加到8,150人。[注]同上,第99頁。雖然包括軍隊、警察、國企和行政事業單位的(廣義)政府部門機構(公有部門)和人員不斷膨脹,1996年政府人員(公職人員)占總勞動力的1/3,但是上層管理人員占(廣義)政府部門人員的比率很低,位居社會頂層。

第二,大資本家。遭到納賽爾政權打擊的大資本家,在薩達特的開放政策下得到復蘇和發展。穆巴拉克總統繼續實行新自由主義改革政策,20世紀90年代中期和2004年推進私有化進程,使大資本家得到進一步發展。據估計,大資本家占正規私有部門企業主的1/4左右,包括爆發戶與商業資本家、承包商、工業資本家和金融資本家。1976年,埃及雇員100人以上的私有企業只有288家,1986年增至580家,1996年為1,324家。[注]Bent Hansen and Samir Radwan, Employment Opportunities and Equity in a Changing Economy: Egypt in the 1980s, A Labor Market Approach, A Report of an Inter-agency Team Financed by the UNDP and Organised by the ILO, 1982, p. 65.私有企業占工業總產值的比率也從1991年經濟改革前夕的58.1%上升到2006~2007年的86%,[注]埃及駐華大使館新聞處編:《2007年埃及年鑒》,2008年版,第151頁。由此可以推定,埃及大資本家人數增長較快,但是占1996年總人口的比率仍然不到萬分之一。

第三,農業資本家。埃及農業資本家脫胎于大地主,他們投資商業、金融業和工業,在農村發展市場導向的資本主義農業,逐漸與大資本家合流。納賽爾農業改革打擊了地主階級,卻促進了農業資本家的發展。據統計,占地100費丹以上的地主,1977年、1990年均占耕地所有者總數的0.1%,但是同期其人均占地從165費丹增加到212.49費丹。同期占地50~100費丹的富農,均占耕地所有者的0.2%,但是人均占地反而從78.83費丹減少到51.63費丹。[注][埃]艾哈邁德·扎耶德和薩米耶·赫薩卜主編:《埃及結構調整政策的社會方面》(開羅大學社會學系第二屆年度論壇文集),第77頁。可見,處于頂層的地主或農業資本家得到了發展,富農則遭到擠壓。

2. 中上層

埃及中上層包括行政事業單位和國有企業中下層管理人員、10~50費丹的土地所有者和中等資本家上層,約占埃及總人口的10%,是薩達特和穆巴拉克新自由主義改革的直接受益群體,正處于向上社會流動過程中。同時,中上層成員之間聯系密切,存在廣泛的水平流動。

第一,中下層管理人員。1965年以來埃及為大中專畢業生提供公職崗位,公職人員急劇膨脹,其數量從1962~1963年的70多萬人增加到1971~1972年的1,200多萬人。其中管理人員和專業技術人員增長較快,年均增長率超9%。[注]John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes, Princeton: Princeton University Press, 1983, p. 242.薩達特和穆巴拉克時期,該群體人數穩步上升,1976年埃及行政事業單位中下層管理者和國有企業的中下層管理人員人數約17萬,約占當年埃及總人口的5‰。[注]Ibid., p. 248.1996年埃及行政事業單位中下層管理者占470多萬行政事業人員的16.5%。[注]戴曉琦:《阿拉伯社會分層研究——以埃及為例》,第98頁。

第二,雇員10~100人的中等資本家的上層。他們在納賽爾時期遭到了嚴格限制,僅存在于部分建筑承包業、零售業、批發業、運輸業和中小型制造業。薩達特和穆巴拉克時期,埃及愈益鼓勵私人資本和私有部門,不斷放寬對私人企業的限制,大批中小規模的埃及私人承包商、供應商和批發商利用公有部門的次級訂單發展壯大。1976年10~100人私人企業3,700多家,1986年增至16,200多家,以1999年達到25,100多家,雇傭員工人數與私有部門總員工數之比率保持穩定。然而,如果1999年人口以6,000萬人計算,那么中等資本家上層占總人口比率僅0.04‰。[注]Heba Ahmad Handoussa and Nivine El Oraby, Civil Service Wages and Reform: The Case of Egypt, Egyptian Center for Economic Studies, 2004, p. 14.

第三,10~50費丹的土地所有者。他們是納賽爾政府加強對農村社會經濟干預的主要受益者,他們逐步取代農村大土地所有者的地位,實現了向上社會流動。薩達特和穆巴拉克時期實行的一系列農業政策為這個階層提供了進一步發展的機遇:1971年政府取消對土地的監管,20世紀80年代中期開始實行自由化取向的農業結構調整,1992年啟動地租的市場化和自由化改革,這一切壯大了10~50費丹土地所有者階層。他們利用銀行中長期貸款和各種有利政策,發展面向市場的資本主義農業。該階層可進一步分成兩個次級階層:20~50費丹土地所有者利用資本優勢,積極發展資本主義農場,其人數在薩達特和穆巴拉克時期保持穩定;10~20費丹土地所有者多生活在農村,為農村實權人物,其人數在薩達特和穆巴拉克時期有所增長,從1977年4.4萬人增加到1990年6萬人,但是占有的土地面積占可耕地的比率有所下降,從1977年的10.3%降到1990年的9.8%。[注]戴曉琦:《阿拉伯社會分層研究——以埃及為例》,第185頁。

3. 中間層

薩達特和穆巴拉克時期兩極分化加劇,中間層的小部分進入了中上層,大部分淪落到中下層。中間層主要由行政事業單位的辦事人員、中等資本家的下層、5~10費丹的土地所有者、石油勞工和自由職業者組成。

第一,行政事業單位和國有企業的普通辦事人員,包括行政級別四級至十級,1977年占公職人員的61.2%,1988年占62.6%。[注]同上,第99頁。經過20世紀60年代的急劇膨脹,埃及行政事業單位管理崗位基本滿員,薩達特和穆巴拉克時期急劇膨脹的公職人員絕大多數是普通辦事人員。這使得辦事人員群體的規模進一步擴大,僅1971~1972年到1980年就新增100多萬,1996年他們占470多萬行政事業單位人員的63.7%,1996年普通辦事人員占埃及總人口的約8%。但是,薩達特和穆巴拉克時期物價高企,普通辦事人員賴以養家糊口的工資收入增長緩慢,難以趕上通貨膨脹的速度,造成辦事人員的整體階層地位下滑。

第二,雇員5~10人的中等資本家的下層,包括中等規模的作坊主、小型承包公司老板和服務業主等。納賽爾式社會主義改革對中等資本家下層沖擊有限,薩達特和穆巴拉克時期對私有經濟的鼓勵,使這一群體得到發展。[注]Heba Ahmad Handoussa and Nivine El Oraby, Civil Service Wages and Reform: The Case of Egypt, p. 14.他們雇傭員工人數占私有部門總員工數的比率維持穩定,大約11%~12%之間。1976年雇員5~10人私有企業25,995家,1986年增至41,005家,1999年達到82,646家。以1999年人口6,000萬人計算,當年中等資本家的下層約總人口的比率不到1.4‰。

第三,5~10費丹的土地所有者在村內多擔任村長和長老等職位,該群體與10~20費丹土地所有者同為埃及政府統治農村的基礎,特別是1969年第51號法令將農村管委會成員可擁有的土地從5費丹提到10費丹后,該群體在農村中的政治權威進一步鞏固。薩達特和穆巴拉克時期的農業改革使5~10費丹的土地所有者受益巨大,1978年5~10費丹土地所有者人均貸款額是5費丹以下土地所有者的近6倍。[注]John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes, p. 289.同時,該群體擁有更多的土地種植高收益的經濟作物。由于埃及建筑業發展迅猛,對建筑工人的需求擴大,許多村長和長老利用傳統的宗法關系召集農村勞工,成為小包工頭。5~10費丹的土地所有者階層在薩達特和穆巴拉克時期極其穩定,1965~1990年間其人數占土地所有者總數的比率介于2.3%~2.7%之間,戶均占地面積約6費丹。[注]戴曉琦:《阿拉伯社會分層研究——以埃及為例》,第185頁。

第四,石油勞工。20世紀七十年代埃及石油勞工迅速增長。相比過去,埃及石油勞工的收入得到了極大的提高,不少人原為農村貧困人口,歸國后帶回大量財產,修繕或新建房屋,購買家電等耐耗品、投資土地和商業等,成功地實現了向上流動。

最后,自由職業者。他們人數很有限,卻是埃及中間層的重要組成部分,主要包括律師、醫生、工程師、教師、會計、文藝工作者和高科技信息工作者等,1996年占埃及總人口的5%以內。他們一般受到良好的現代教育,通過專業技術和腦力勞動賺取合法收入,在社會結構中處于有利位置。我們可以從埃及同業公會的會員增長,管窺自由職業者的快速發展。同業公會從1976年的15個增加到1986年的17個,1996年為19個。規模最大的是教育公會、商人公會、農業公會、工程師公會、律師公會等,成員從1976年的5.6萬,增加到1996年的230萬。[注]同上。

4. 中下層

薩達特和穆巴拉克時期埃及中下層處于向下流動的險境,主要由國有企業普通員工、小業主和1~5費丹土地所有者組成,約占總人口的30%。在薩達特和穆巴拉克政府私有化政策的影響下,他們或者從原有的社會經濟地位下滑,或者收入難以趕上埃及高企的通脹,生活條件不斷惡化。

第一,國企普通員工。20世紀60年代納賽爾政府實行國有化政策,大力發展國有企業,國企成為埃及經濟的支柱,吸納了當時全國近一半工人。同時,政府擴大了國企員工諸如職工分紅和參與企業管理等權利,國企工人的社會地位大幅提升,成為當時埃及的中間層和納賽爾政權的主要社會基礎。薩達特時期,國有企業有近96萬員工,其中絕大部分是普通工人,雖然國企工人的工資在70年代翻了一番,[注]Bent Hansen and Samir Radwan, Employment Opportunities and Equity in a Changing Economy: Egypt in the 1980s, A Labor Market Approach, p. 15.但是當時物價飛漲,普通工人難以維持基本的生活需求,開始淪為中下層。穆巴拉克政府的經濟改革與私有化政策,造成大批國有企業改制,不少國企員工不得不離開國企,轉入私有企業,僅1988~1998年間就有近30萬員工離開國企。[注]Samir Radwan, “Employment and Unemployment in Egypt: Conventional Problems, Unconventional Remedies,” The Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper, No.70, August 2002, p. 7.在薩達特和穆巴拉克時期,高企的物價、僵化的升職機制以及不斷下降的待遇使國企普通員工的社會階層地位普遍下滑,從中間層跌落到中下層。

第二,聚集在非正規部門的微型企業主(企業雇員少于5人或10人)。埃及小業主絕大多數為自主雇傭者,大多為個體工商業者。1992年埃及城市非正規部門吸納了40%的非農就業人口,約占總就業人口的四分之一。[注]畢健康、陳勇:《當代埃及國內勞工移民與工業化問題評析》,載《阿拉伯世界研究》2017年第6期,第8頁。長期以來,非正規部門是埃及私有部門的主體,1~4人的私人企業一直占私營企業的90%以上。1976年雇員1~4人私營企業70多萬家,1986年增至104萬家,1999年達到153萬家。[注]Handoussa, Heba Ahmad, and Nivine El Oraby, Civil Service Wages and Reform: The Case of Egypt, p. 14.小業主主要來源于社會底層,教育水平不高,很少有再向上流動的機會,徘徊在社會中下層,但仍然是歸國后的部分石油勞工和國內移民的主要選擇之一。

第三,1~5費丹土地所有者。該群體在1990年占耕地所有者的95.8%。在薩達特和穆巴拉克時期,大量農村男性勞工涌向海灣國家和埃及的大城市,越來越多的女性參與農業生產,提高了女性在農村中的社會地位。得益于納賽爾的土地改革和耕地開墾政策,該階層曾在1961年至1974~1975年期間新增耕地86萬費丹。[注]Mohaya A. Zaytoun, “Income Distribution in Egyptian Agriculture and Its Main Determinants,” in Gouda Abdel-Kbaiek and Robert Tignor (eds.), The Political Economy of Income Distribution in Egypt, New York and London: Holmes & Meier Publishers, Inc, 1982, p. 281.但是由于埃及人口不斷增加,新增耕地又十分有限,該群體的人均土地所有量不斷下滑。由于埃及物價不斷上漲,1~5費丹土地所有者的生活狀況繼續惡化。

5. 底層

埃及社會底層人數眾多,生活艱辛。粗略估計,近40%的埃及人為食不果腹的貧困人口,主要包括私有企業的工人、占地1費丹以下的貧農、少地或無地的農業工人和城鄉失業人員。

第一,私有企業工人。薩達特和穆巴拉克時期埃及私有部門發展迅速,吸收了大量就業人口。1976年私有部門員工73萬多人,1988年增至111多萬人,1998年達140萬人,[注]Bent Hansen and Samir Radwan, Employment Opportunities and Equity in a Changing Economy: Egypt in the 1980s, A Labor Market Approach, p. 62; Samir Radwan, “Employment and Unemployment in Egypt: Conventional Problems, Unconventional Remedies”, p. 7約占1998年埃及總人口的2.4%。埃及私有部門可分為兩部分,正規私有企業(10人以上)和非正規私有企業(10人以下)。正規部門的私有企業發展較快,其產品附加值占制造業總附加值的份額從1974年的9%上升到1983~1984年的17%。[注]Heba Handousasa and Gillian Potter, Employment and Structural Adjustment: Egypt in the 1990s, Cario: The American University in Cario Press, 1991, pp. 98-99.但正規部門的私有企業吸收就業有限,1976年僅有工人17萬,[注]Bent Hansen and Samir Radwan, Employment Opportunities and Equity in a Changing Economy: Egypt in the 1980s, A Labor Market Approach, p. 63.絕大部分私有部門工人集中在非正規部門,1990年吸收埃及總就業的51%。[注]畢健康:《埃及現代化與政治穩定》,北京:社會科學文獻出版社2005年版,第385頁。這部分人口聚居埃及城市的貧民區,生活條件惡劣。

第二,占地1費丹以下貧農、少地或無地的農業工人和城鄉失業人員。在薩達特和穆巴拉克時期,土地不斷向中上層集中,1965年1費丹以下的土地占有者占總土地占有者的28%,1977~1978年增至48.8%。[注]Bent Hansen and Samir Radwan, Employment Opportunities and Equity in a Changing Economy: Egypt in the 1980s, A Labor Market Approach, p. 109.1費丹以下的土地所有者生活艱辛,初期以糧食作物種植為主,20世紀80年代中期以后,越來越多的勞工投入到家禽養殖業,男子還經常外出打工,以貼補家用。

農業工人大多是占地極少或無地的農村勞工,1976年和1986年分別為442萬人和456萬人。[注]Alan Richards, “The Egyptian Farm Labor Market Revisited,” Journal of Development Economics,1994, p. 244..1973年以后,石油勞工數量增長迅速,農業勞工的供給偏緊,農業工人工資上漲,埃及農業工人的實際工資在1973~1990年間增長了三倍,這在一定程度上緩解了農業工人的貧困。但是由于埃及政府長期忽視農業,農業工人的工資水平仍遠低于其他行業,1975年農業工人平均工資不及建筑業的一半。[注]Bent Hansen and Samir Radwan, Employment Opportunities and Equity in a Changing Economy: Egypt in the 1980s, A Labor Market Approach, p. 74.農業工人在埃及農村處于社會最底層。1997年的調查顯示,從事農林業的男性貧困人口占總貧困人口30.89%,遠高于其他行業。[注]Gaurav Datt, Dean Jolliffe and Manohar Sharma,“A Profile of Poverty in Egypt: 1997,” Food Consumption and Nutrition Division Discussion Paper 49, 1998, p. 51.同時,少地或無地農業工人的子女營養不良的比例在所有職業中最高,占總數的25.4%。[注]Amr Mohie-Eldin,“The Development of the Share of Agricultural Wage Labor in the National Income of Egypt,” in Gouda Abdel-kbaiek and Robert Tignor (eds.), The Political Economy of Income Distribution in Egypt, p. 262.

第三,失業人口處于埃及社會最底層。在薩達特和穆巴拉克時期,主要由于地租性經濟部門遠遠超過工農業等實體經濟部門,經濟增長率與失業率近乎同步上升。據統計,1970年埃及失業率僅1.55%,1976年猛增到7.7%,1986年14.7%,1992年達17.5%,1993年為10.6%,2001年為9%,2004年為9.9%,2009年為8.8%。[注]艾邁勒·薩迪格·阿菲菲:《埃及私有化》(阿拉伯文),開羅:埃及圖書出版總社2003年版,第325頁;戴曉琪:《阿拉伯社會分層研究——以埃及為例》,第179頁。不僅失業率長期居高不下,而且失業人口逐漸趨向年輕化,集中在15~29歲之間的大學和中學畢業生。埃及城鄉發展不平衡,農村地區缺乏就業崗位,其失業率要高于城市,農村占總失業人口的52%。[注]Samir Radwan, “Employment and Unemployment in Egypt: Conventional Problems, Unconventional Remedies,” p. 10.埃及城鄉失業人口生活極度貧困,2000年戶主失業家庭占埃及貧困家庭總數的19.69%。[注]Heba El-Laithy, Michael Lokshin and Arup Banerji, “Poverty and Economic Growth in Egypt, 1995-2000,” World Bank Policy Research Working Paper 3068, 2003, p. 25

三、 埃及社會結構與發展困境

當代埃及社會結構轉型相當緩慢,既是埃及經濟增長和工業化動力不足的產物,又反過來制約經濟增長,造成發展困境。一個國家的治理水平及政治發展,總的來講與經濟發展水平和社會結構相適應。當代埃及國家治理不善,政府效率低,與埃及經濟與社會發展水平密切相關,又嚴重掣肘埃及經濟增長和社會結構的現代化。下文作者從人口與人力、儲蓄與投資和治理與政治三個方面,探究埃及發展困境。

(一) 埃及的人口與人力困境

人口增長與人口結構是社會結構的重要方面,也是長期制約埃及發展的重要問題。穆巴拉克曾經指出,埃及經濟發展面臨的最大挑戰是人口增長過快,愈益膨脹的人口規模對埃及生態環境和經濟發展構成巨大壓力。1897年埃及人口971.7萬人,1917年1,275.1萬,1937年1,593.3萬,1947年1,896.7萬,1960年2,608.5萬,1976年3,662.6萬,1996年5,931.3萬,2017年9,479.9萬。[注]畢健康:《埃及現代化與政治穩定》,第23頁;埃及中央公共動員與統計局:《埃及統計年鑒(1992—1998)》(阿拉伯文),埃及中央公共動員與統計局1999年版,第11頁;埃及中央公共動員與統計局:《2017年埃及人口普查》(阿拉伯文),埃及中央公共動員與統計局2017年版,第31頁。1897年至1947年埃及人口第一次翻番,用了50年時間。埃及人口第二次翻番,只用了30年時間(1947~1976年)。1986年埃及人口4,825.4萬人,31年后幾乎再次翻番。埃及目前的人口是120年前的近10倍。

為了緩解人口快速增長造成的人地矛盾和糧食供給緊張,埃及政府一直重視拓荒墾地,比如設立農業與農墾部。據統計,1952年至1997年,埃及共開墾荒地3,095,000費丹,約占1997年耕地總面積的24.4%。[注]埃及中央公共動員與統計局:《埃及統計年鑒(1992-1998)》,第45-46頁。埃及荒地開墾速度與效率較高,但是仍遠遠落后于人口增長速度,進而造成埃及的糧食安全問題。埃及糧食過度依賴進口并受到國際市場糧食價格波動的沖擊,危及民眾生活水平及社會穩定。

人口增速過快還是造成埃及人力資源發展困難的重要因素。根據2016年人類發展報告,埃及人力發展指數1990年為0.547,2000年上升到0.612,2010年0.671,2011年0.673,2013年0.686,2015年0.689。可是埃及人力發展指數在全球的位序反而下降了3名,2015年在世界各國中排在第111名。2015年預期壽命和平均受教育年限,埃及分別為71.3歲和7.1年。2005~2015年,埃及成人識字率僅為75.2%,埃及高等教育入學率僅32%。[注]Uinited Nations Development Programme, Human Development Report 2016, March 27,2017, http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html,登錄時間,2018年6月13日。需要指出的是,經過數十年的努力,埃及在掃除文盲、普及中小學教育方面成績斐然,但教育的不平衡發展嚴重制約了埃及人力資源發展,特別是高等教育幾乎停滯不前。21世紀以來,高等教育毛入學率長期在31%上下徘徊。[注]畢健康、陳勇:《當代埃及教育發展與社會流動問題評析》,載《西亞非洲》2015年第5期,第117-21頁。

埃及人口與人力困境,既指人口快速增長,又包括人口快速膨脹下人力資源發展的不足,尤其是高等教育發展失誤,使本應成為經濟發展和社會進步寶貴財富的青年人沒有用武之地。埃及是高度年輕化的社會,2015年年齡中位數只有24.7歲,為數甚多的充滿活力的年輕人在中學和大學畢業后,需要找尋優質的就業機會一展宏圖,卻遭遇國民儲蓄率低下和經濟增長失去動力的困境。

(二) 埃及的儲蓄與投資困境

經濟要發展,投資是關鍵;資本要積累,儲蓄是關鍵。占埃及總人口40%的底層食不果腹,遑論儲蓄。占埃及人口約30%的中下層,儲蓄能力極為有限。處于頂層的1%的政治精英和商業精英,其擁有的巨額財富或用于奢侈消費,或用于資本運作。埃及國民儲蓄主要來源于占比19%的中間層和占比10%的中上層,二者僅占埃及總人口的29%。兩極分化和大眾的普遍貧困,造成埃及國民儲蓄率低下。

據統計,1977年埃及國民儲蓄占國內生產總值的比率是24.9%,1980年21.0%,1984年為23.6%,1988年為29.2%,1992年為34.2%,1996年為18.9%,2000年為18.0%,2004年為21.1%,2008年為23.6%,2012年為12.9%,2016年為9.33%,2017年為9.69%。[注]The World Bank, “Egypt, Arab Rep.,” https://data.worldbank.org/country/egypt-arab-rep?view=chart, 登錄時間:2018年6月18日;http://www.8pu.com/country/egy/,登錄時間:2018年6月13日。雖然埃及居民儲蓄率上下波動,但是相對較低。1981年是第一個低谷,儲蓄率為16.5%。1986年是第二個低谷,跌到12.9%。2000年為第三個低谷,為18.0%。2010年以來直線下降,直到2015年跌破10%,這清楚地反映出埃及人自“阿拉伯之春”以來生活艱辛、無力儲蓄的事實。1992年埃及儲蓄率最高,也只有34.2%。

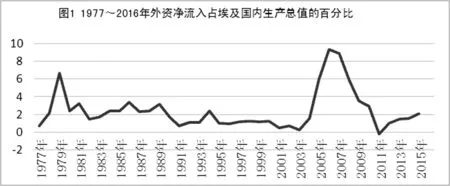

埃及國民儲蓄率低,需要大量引進外資。如圖1所示,埃及吸引的外國直接投資占其國內生產總值的比率具有幾個特點:第一,總體上看,埃及吸引外資數量少。2006年是埃及吸引外資最成功的年份,外資凈流入占國內生產總值的比率也只有9.34%。1979年是埃及吸引外資的第二個高峰年,外資僅占國內生產總值的比率6.70%。但絕大多數年份該數字均低于4%,2011年甚至出現了0.20%的負數。統計數據表明,近六年埃及吸引的外資絕對數量大大低于土耳其,但是多于受到嚴厲制裁的伊朗。第二,埃及吸引外國直接投資波動幅度大,這既說明埃及投資環境差,又對埃及的經濟發展產生負面影響,無助于埃及經濟穩健增長。

資料來源: The World Bank, “Egypt, Arab Rep.,”WorldBank, https://data.worldbank.org/country/egypt-arab-rep?view=chart, 登錄時間:2018年6月18日。

國民儲蓄率低,外資流入少而且波動幅度大,意味著埃及資本積累緩慢而艱難。投資乏力,經濟增長動力不足,與埃及的治理與政治困境相互關聯,相互強化。

(三) 埃及的治理與政治困境

埃及國家治理能力低下,政府機構臃腫,腐敗和官僚主義嚴重,存在嚴重的治理困境。在埃及投資面臨諸多挑戰:首先,投資軟環境亟待改善。埃及法律環境缺乏透明性和穩定性,對法律的解釋不清晰,不同的政府部門或官員有不同的解釋。雖然包括塞西總統、投資部、投資總局等高層非常重視外資,但具體到辦事人員,觀念不開放,認為外國投資者到埃及就是來賺埃及的錢,因此對投資者幫助和歡迎不夠積極。其次,行政效率低下,在埃及注冊企業、辦理勞工簽證相當困難。“在埃及辦理工作簽證需要經過勞工、內務和安全三個部門的審查,每個部門都有自己的規定。而內務和安全的審查沒有對外公開的標準,很多中國公司在注冊時遇到了問題,甚至幾次注冊都被拒絕,理由就是安全審查沒通過,至于為什么沒通過,不會給出詳細說明。”[注]王云松:《中國駐埃及使館公使商務參贊接受本報專訪時稱 埃及國家戰略蘊含巨大商機》,載《環球時報》2016年2月29日,第6版。第三,埃及嚴苛的外資企業用工比率和解雇政策讓外國投資者望而生畏。埃及勞工部門要求外國人與本國人的雇傭比為1∶9,這對于一些高科技企業來說有一些難度。如此高的當地人用人比例對業務會產生影響。第四,埃及外匯短缺和外匯管理政策讓外資望而卻步。外匯短缺促使埃及采取了限制進口以及限制外匯存款和匯出的措施。[注]同上。

如果說埃及腐敗泛濫,在埃及經商需要與政府機構保持非正式聯系,依賴代理人和“好處費”才能辦成事,凸顯埃及治理困境對經濟發展的直接沖擊,那么埃及的政治困境與政治腐敗密切相關,對埃及發展的掣肘更加突出。比如,埃及國有企業的私有化,政治和政策出發點是通過市場機制和市場資源,特別是引進國際市場資源,利用國際市場競爭,倒逼埃及國有企業減員增效,實現技術升級,提高企業管理水平,增強企業在國內外市場的競爭力。然而,埃及私有化進程最終演變成官商勾結、侵吞國家財富的一幕幕大戲。這種形似而神不似的偽市場化改革,在穆巴拉克政權后期加強了政治精英與大資產階級的聯盟,后果極為嚴重。在政治上,埃及民眾對穆巴拉克政權日益絕望,認為當局只是為一小撮政治精英和商業精英效命的腐朽政權。從社會層面看,埃及中間層和中下層、底層的經濟空間受到更加嚴重的擠壓,發展機會遭到阻隔,生活越來越艱難。在經濟層面,市場嚴重扭曲,遭到大資產階級和官僚資產階級雙重打壓的私有部門,本來是經濟和社會中最具活力的生力軍,也是推動社會結構變革的最強勁最持久的力量,如今卻日益萎縮和凋敝。因此,埃及落后的社會結構,尤其是二元化的階層結構趨于固化與埃及的發展困境,互為因果相互強化,仿佛成了解不開的死結。

四、 結 語

當代埃及社會結構轉型艱難,轉型動力不足,社會階層結構變化幅度小。相對而言,納賽爾時期埃及社會結構趨于合理,從前一個時期的上層、中層和下層分別占2%、5%和93%演變為上層約20%、中下層約80%,下層人口比率下降了13%。這是納賽爾政權“融化階級差別”的經濟發展和社會改革治國方略的產物,然而它同時也是生產力水平低下的欠發達社會“共同貧窮”。納賽爾政權劫富濟貧式的改革,對國民收入分配和社會結構產生了一定積極效果。然而,在薩達特和穆巴拉克時期40年間,埃及社會階層結構變化幅度小:頂層和中上層11%左右,中間層(中產階層)僅19%,中下層和底層70%。中間層規模太小,埃及社會實際上依然是廣義的中上層(含中間層,30%)與廣義的下層(70%)并立的二元社會結構。廣義的下層可以說是貧困人口,差別在于占人口40%的底層為絕對貧困人口,占30%的中下層則處于隨時淪落底層的危險。可見,埃及社會依然是一個兩極分化和高度貧困化的傳統社會,離中間階層占主體地位、普遍富裕的現代福利社會相距遙遠。

根據國際發展經驗及相關研究,發達國家第一產業就業占比不高于15%,城市化率60%以上,中間階層占比不低于40%。1996年埃及農、牧、林、漁業就業人員4,880,871人,占總勞動力的31%。[注]埃及中央公共動員與統計局:《(埃及)統計年鑒(1992-1998)》,第34-35頁。埃及城市化率1980年44%,1998年為45%,2008年回落到43%,[注]世界銀行:《2000年世界發展指標》(中文版)、《2010年世界發展指標》(中文版),北京:中國財政經濟出版社2000年、2010年版,第148頁,第194頁。2015年為43.1%。[注]United Nations Development Programme, “Human Development Report 2016”, UNDP, March 27, 2017, http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html,登錄時間,2018年6月13日。可見,埃及第一產業就業占總勞動力的比率是發達國家門檻的2倍,城市化率長期徘徊在45%以內,不僅低于發達國家門檻至少15個百分點,而且遠低于伊朗和土耳其。埃及城鄉人口比率與就業結構(廣義的社會結構)與埃及階層結構(狹義的社會結構)演變趨勢基本一致,即變化幅度小,長期處于停滯狀態。過去的四十年無疑是“失去的四十年”,由此可以理解“阿拉伯之春”中埃及民眾游行示威、反對穆巴拉克政權的口號是“面包、自由與社會正義”。

本文認為,要打破埃及社會結構不合理與發展困境互為因果的惡性循環局面,應采取以下措施。

首先,埃及需要加強政治引領和頂層設計,以發展為第一要務,一切工作圍繞經濟快速增長、優質就業機會的創造和實體經濟競爭力的提升而展開。近年來,深受動蕩之苦的埃及民眾已經在求穩定謀發展上達成了共識,塞西政權已經制訂出雄心勃勃的發展戰略與計劃。[注]趙軍:《埃及發展戰略與“一帶一路”建設》,載《阿拉伯世界研究》2016年第3期,第75-89頁。

其次,埃及的發展必需以基礎設施建設為基礎,以工業化為龍頭,在內部改革挖潛、外部競爭驅動下提高經濟增長速度,提升發展質量。實踐證明,基礎設施建設是拉動國內私人資本與外國投資的引擎,以工業化為核心的實體經濟的發展,是經濟快速增長、創造優質就業機會的關鍵,也是社會結構向合理化均等化方向演進的強勁動力。可喜的是,“一帶一路”倡議下中國和埃及在基礎設施建設與產業合作方面無縫接軌,有利于推動埃及的工業化進程。

再次,埃及需要進行行政改革和政治改革,克服官僚主義,竭力提高行政效率和政府效力,為壯大私有部門和吸引外資,創造良好的政策條件和政治環境。現代經濟是市場經濟,而競爭是市場經濟的本質,行政效率、政策環境和法制水平,直接關系到企業運營成本,至關重要。

最后,塞西政府需要從政治的高度徹底解決發展為了人民,發展依靠人民這個根本命題。唯有使最廣大人民分享發展紅利,有實實在在的獲得感和幸福感,大力促進社會結構向著合理化、均等化方向邁進,著力擴大中間階層,才能從國民儲蓄和資本積累亦即供給側方面,破解埃及發展困境。同時,埃及社會結構轉型,中間階層壯大,必將培育出為數眾多敢打敢拼的新型企業家和自由職業者,增強社會活力,促進埃及發展。換言之,社會結構轉型反過來會成為不可遏制的強大結構性力量,促進經濟快速增長和社會現代化,實現經濟發展與社會結構現代化的良性循環。