一條注入母愛的從醫之路

文/李 飛

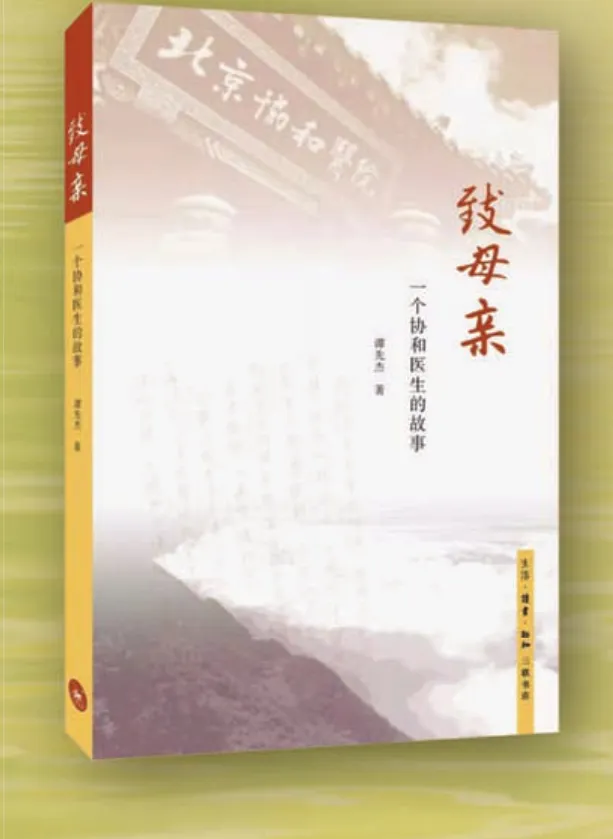

兩個月前,本人作為執行組織者,在第二期“敘事醫學論壇”上邀請了北京協和醫院婦科腫瘤專家譚先杰醫生作“講故事與寫故事”的主題演講。譚大夫的發言詼諧幽默情真意切,博得了滿堂喝彩!他在離開會場時,送給我他新近出版的佳作《致母親:一個協和醫生的故事》。拜讀了這本細致記錄一個醫生的生活過往與從醫敘事的書,有感而發,遂成此文,與大家分享。

譚先杰大夫以一首小詩介紹自己的新書:

這條路,

是一個少年對母親的承諾。

這條路,是一個放牛娃無悔的選擇。

一路之上,

有父母,有兄弟,有姐妹,有師友,有同學,

有同事,有病人,有陌生人……

因為有你,

不忘初心。

因為有你,

繼續前行!

記得我最初拜讀譚大夫的文章,是那篇發表在《人民日報》的《奮斗,讓夢想花開》。文中講述了他12歲時的遭遇,由于母親病逝,他選擇成為了婦科腫瘤醫生。五六年前讀到這篇文章,感動得一塌糊涂,也是在那個時候內心深處將并不曾謀面的作者“譚先杰”這個名字與醫學的神圣關聯了起來。《奮斗,讓夢想花開》中的人物,就如一部生動的電視劇,在《致母親》里豐滿生動地走了出來,帶著一幅人生畫卷,吸引著有幸讀過她的每一位讀者。

打開書卷,最初的印象是:譚大夫強大的記憶力。似乎我們每個人都經歷過的人生階段:過去的和現在的,很多人會漸漸遺忘,在譚大夫這里,猶如白駒過隙,卻又信手拈來。

那么,這樣的書寫,在醫生的視角里有怎樣的不同?書中涉及眾多人物,有圖有真相,倫理保護是怎么做的?譚大夫幼年如盧梭筆下“愛彌兒”一般的自然成長,如何轉化為醫學實踐能力?

帶著這樣的思考,在讀完譚大夫的書之后,我的讀后感也就隨之成形。

譚大夫在書寫中無時不刻在進行著現在的他與曾經的他——那位少年的心靈對話。母親在最后時刻請求家人等他寒假回家的時候再告知她去世的這個壞消息,當時12歲的譚大夫“當時一聲沒有哭出來就昏了過去。醒來后哭喊著‘我要媽媽,我要媽媽’……族中的嬸嬸大媽、姐姐妹妹們沒有辦法安慰我,只好陪著我一起哭。哭到最后沒有力氣了,我說:‘我要當醫生!’——那個時候,我的夢想就是到那個什么病都能治好的醫院當醫生!”

那位少年,12歲時失去母親的少年。這句話,當我現在寫下時,才猛然驚覺,我的母親曾對我講過她14歲那年,姥姥就過世了。她同樣是放假回家才得知的消息。母親對我講的這句話此刻于我而言才有了意義,只因我無法與母親感同身受。我一定要感謝譚大夫,讓我有了體會母親少年時代情感的可能。幸運的是,現在都還來得及,我還可以繼續傾聽母親的親口訴說。

像譚大夫這樣由于至親的病逝而選擇走上醫路的醫學生,在我的教學過程中,也曾遇到過。在“敘事醫學”課程教學參考書《生命消逝的禮贊》中,我選擇收錄了一位醫學生敘述父親突然病逝的文章。

“我越發感到父親的生命真的在流逝。我四處張望,看到兩位女醫生站在病床旁,我看到她們,好像又重新燃起了希望,我緊緊握著她們的手,說:‘大夫,求求你們救救我爸爸吧!’她們兩個沉默了一會兒說:‘實在沒有辦法了。’看到這種場面她們心里也覺得很難受……在一片哭喊當中,父親去世了。”

距離高考還有兩百多天,這位醫學生,時年17歲:“因為年少,因為醫療常識的匱乏,對死亡根本沒有認知,甚至不能理解,為什么前一天父親還談笑風聲,第二天就離開了這個世界?為什么醫生站在病床旁束手無策?為什么父親連上手術臺的機會都沒有,就被宣判了死亡?所有的困惑和不解都指向了醫院和醫生,年少的我憤怒地以為是家里地方小,醫院無能,醫生平庸。父親一直希望我能考上醫科大學,我還曾猶豫不決。父親去世后,我堅定了報考醫科大學的決心,對我來說,這不僅僅是父親的遺愿,更是我自己的選擇,我倒要看看我父親的病到底能治不能治。從那時起,我就堅定了自己一定不能做庸醫的信念,要做一名優秀的醫生,要讓病床前少一個像我一樣絕望無助的孩子。”

這是讓人動容的心靈相遇。我將他們兩位作者串聯了起來……只因他們當時情感的爆發,都在激勵著他們前行,這種極大的心理創傷轉化為無比可貴的品質和期待,成為一名醫者!這位醫學生說:“要做一名優秀的醫生,要讓病床前少一個像我一樣絕望無助的孩子”。譚大夫說:“每一張病床上的女性患者,后面可能都是一個家庭,說不定身后就藏著像我當年那樣的半大孩子!”

譚大夫幼年和青少年時期的求學故事,催人奮進。細細讀來,雖然與自己的經歷并沒有太多交集,但總有一種親切感彌漫左右。他的心境與歷程,好比一面鏡子,折射出了特定時代的一個群體,其中,有你,有我,亦有他。

2010-2012年,我針對北京協和醫學院的在校研究生做過一項調查1,了解醫學生和家庭成員對醫學教育的期待、選擇學醫的動機等。通過深入訪談,我們對學生選擇醫學的主要驅動力和社會流動的期待進行了文化詮釋:有專業權威、穩定的職業生涯、受尊重的社會經濟地位;“守”中有“升”,符合農村以及城市中低階層家庭賦予后輩的最基本的生活理想和價值追求;對醫學知識以及醫生職業的認知和想象在鄉土社會中同樣具備深厚的文化基礎,并且在濡化過程和生活實踐中對醫生行業形成了實用性、穩定性的認知和價值判斷;“吃苦耐勞”的性情傾向意味著一定程度上對醫學教育和醫生職業的適應性優勢等等。

我們看到,走上醫路是個人的意愿與家庭期望融合了智慧與生活策略的選擇。如今看到譚大夫回首的往事,他所在的家庭、社會與文化背景對于他個人學醫動機的形成和影響,這種全景式的展現撲面而來。

譚大夫在書寫中無時不刻地進行著與自我、他人等多重視角的交互。這讓我們有理由相信,作者是能將這如影隨形的交互能力運用在醫患溝通與醫患互動中的,會以他極其細膩的內心去碰撞患者的苦痛經歷,并產生共鳴從而更好地幫助病人。

曾經兩度想要輟學,卻神奇地成為北京協和醫院的一名醫生,又成為郎景和院士的學生。有些神力的譚大夫,置小我于平凡乃至卑微,在書寫里有人生的過往,有不可言說的釋懷,有叩問人性的是非曲直,有吃苦耐勞的性情添加了幽默氣質,有醫學專家的敘事之雅,也有民間敘事的順口溜之俗……這一切構筑而成一種尊重,一種升華。很喜歡郎景和院士對本書的推薦語:書寫是一種對自己的真實體驗和莊重儀式。

我從事醫學人文教育工作,有個小小的目標:尋找最會寫作的醫學生。在有時空限制的臨床互動框架里,尋求通過書寫來搭建起通往倫理責任的橋梁,實現醫學的歸屬。

那么,超越有所限定的時空,書寫能帶來怎樣的價值?我想,《致母親》給出了些許答案:偉大的母愛親情得到了重塑,個人的奮斗與自強不息得到了彰顯,人與人之間美好的關系得到了詮釋……這當中,每個人都好似身在其中,理由是,這種書寫觸及到了每個人內心深處的柔軟,抒發和代言了人性的本質。

謹以此文致母親,致青春,致奮斗!