人口老齡化與貨幣政策:研究進展與政策啟示

方顯倉, 張衛峰

(1. 華東師范大學 中國金融研究院,上海 200062; 2. 華東師范大學 經濟學院,上海 200062)

一、引 言

20世紀90年代以來,日本經濟逐漸滑入“通貨緊縮陷阱”與“流動性陷阱”,造成消費和投資低迷、產出增長滑坡等難題,無論是21世紀初啟動實施的量化寬松政策,還是最近的“安倍經濟學”,都始終難以幫助其逃離低迷漩渦。無獨有偶,近年來歐盟經濟也乏善可陳,通貨膨脹率長期在2%以下徘徊,最新跡象顯示就非常規貨幣政策退出時機問題,歐盟中央銀行仍在觀望,德拉基認為歐盟貨幣政策應更加耐心、持久且謹慎,以確保經濟獲得長期動力。在此背景下,國際貨幣基金組織、世界銀行等國際經濟組織和部分發達國家中央銀行開始聚焦人口因素,人口老齡化與貨幣政策最終目標、中介目標和傳導效果方面的研究逐漸涌現。大部分研究發現,人口老齡化打破了貨幣政策在通貨膨脹與產出增長目標之間的權衡。宏觀經濟環境惡化、操作空間收窄以及傳導效果弱化是老齡經濟體中貨幣政策調控面臨的主要挑戰。具體地,人口老齡化可能會出現以下情況:(1)導致通貨膨脹率和經濟潛在產出水平下降;(2)抬升失業率,并引發國際資本流動,滋生金融風險;(3)牽引自然利率不斷向零利率下限逼近,壓縮貨幣政策操作空間;(4)弱化貨幣政策利率傳導渠道和信貸傳導渠道有效性。“他山之石,可以攻玉”,中國作為全球人口老齡化速度最快、老年人口數量最多的國家之一,在人口老齡化大潮來臨之際,中國貨幣政策應如何調整應對?本文對20世紀90年代以來人口老齡化與貨幣政策最終目標、中介目標和傳導效果的文獻進行了綜述,以期為廣大研究者和政策制定者全面呈現該領域的研究內容、視角和基本觀點,并立足我國經濟發展實際,就人口老齡化背景下的中國貨幣政策科學決策提出若干建議。

本文其他內容安排如下:第二部分主要從通貨膨脹、產出增長等角度梳理人口老齡化對貨幣政策最終目標的影響,主要從利率渠道、信貸渠道以及財富效應渠道三方面出發;第三部分著重回顧人口老齡化與貨幣政策中介目標,特別是與利率相關的研究文獻;第四部分聚焦人口老齡化對貨幣政策有效性的影響;第五部分總結該領域現有研究的主要結論,并指出未來研究可能拓展的方向;第六部分立足我國經濟發展實際與人口預測,提出人口老齡化對我國貨幣政策調控的重要啟示。

二、人口老齡化與貨幣政策最終目標

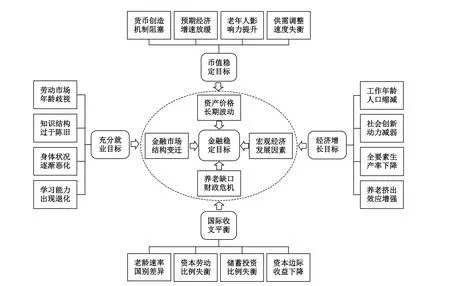

人口老齡化與貨幣政策最終目標領域的研究主要集中于貨幣政策幣值穩定目標和經濟增長目標,而對充分就業、國際收支平衡和金融穩定等其他貨幣政策目標雖有涉及,但總體有限。現有研究表明,人口老齡化不僅導致通貨膨脹率與經濟潛在產出水平下降,打破了貨幣政策在通貨膨脹與產出增長目標之間的短期權衡,迫使菲利普斯曲線趨于平坦化;同時,該進程還將抬升失業率并可能誘發大規模國際資本流出和資產價格下跌,威脅國家金融穩定。這在老齡經濟體貨幣政策效力衰減的背景下,無疑加大了中央銀行實施宏觀調控的難度①人口老齡化與貨幣政策最終目標的機制圖示參見圖4。。

(一)人口老齡化與通貨膨脹目標

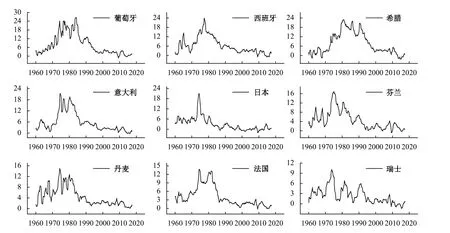

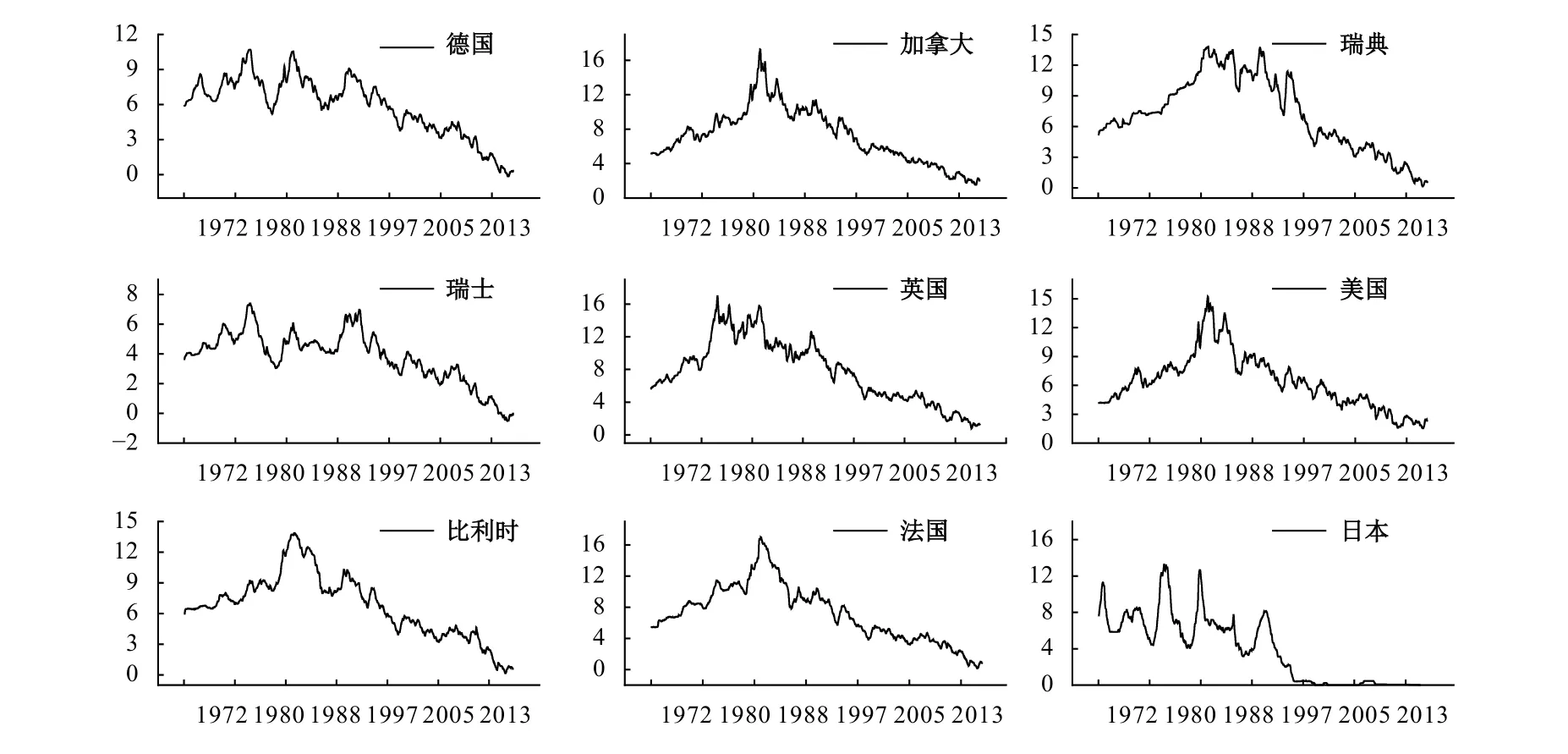

保持幣值穩定是貨幣政策的首要目標,經歷了20世紀七八十年代的痛苦纏斗后,發達國家通貨膨脹率最終于90年代后期逐漸穩定并圍繞2%小幅波動(見圖1);與此相反,失業率卻表現出極強的商業周期特征,在5%-15%的區間內劇烈震蕩。特別是2008年金融危機以來,盡管各國中央銀行長期奉行低(負)利率以及不同形式的非常規貨幣政策,也未能將通貨膨脹率驅離目標值之下,意味著菲利普斯曲線似乎比較平坦。L’Huillier和Zame(2015)等眾多學者將該現象歸因于通貨膨脹目標制在穩定通貨膨脹預期方面的重要貢獻,而以Katagiri(2012)、Shirakawa(2012)、Bullard等(2012)為首的部分學者則認為這可能與人口老齡化密切相關,并提出了利率滯后調整渠道、政治經濟學渠道、貨幣創造渠道、理性預期渠道以及供需失衡渠道等。

圖1 部分老齡經濟體通貨膨脹率歷史演變

作為全球人口老齡化程度最高的國家,日本經濟在21世紀飽受通貨緊縮之苦,Ferrero和Carvalho(2013)、Nechio等(2016)、Bielecki等(2017)發現勞動力供給減少和預期壽命延長可能會使資本邊際收益和邊際消費傾向下降,進而壓低自然利率或均衡實際利率①李宏瑾等(2016)指出魏克賽爾提出的自然利率概念與泰勒規則中的均衡實際利率一致。因此,本文其他部分將統一使用自然利率這一表述。,于是考慮泰勒規則即中央銀行在自然利率基礎上根據通脹缺口和產出缺口調整短期名義利率it,若貨幣政策當局忽視人口老齡化對自然利率的影響,僅對通貨膨脹缺口和產出缺口做出反應,則傾向于制定較高的政策利率,進而引發通貨緊縮。實際上,當自然利率長期處于較低水平,貨幣政策空間收窄時,短期名義利率很難再被降低(Schmidt和Uribe,2012;Cochrane,2014;Bobeica等,2017),利率引發通貨緊縮的可能性確實存在,該主張也被稱為“新費雪主義”②傳統的費雪方程式為:it=rt+πe,即短期名義利率取決于預期通貨膨脹率,預期通貨膨脹率越高,貨幣當局制定的短期名義利率就越高;而“新費雪主義”則認為短期名義決定(預期)通貨膨脹率,這是因為低(負)利率收窄了貨幣政策空間,從而短期名義利率很難被降低至自然利率之下,從而引發通貨緊縮。。選舉政治學則聚焦選民偏好在通貨膨脹決定中的重要作用,如Bullard等(2012)巧妙地借用社會計劃者動態優化問題刻畫了宏觀經濟政策決策過程,他們發現當中央政府無法通過財稅手段實施再分配政策時,就會傾向于利用通貨膨脹,但這取決于選民的相對影響力,如果退休者影響力更大,則經濟會收斂到低通脹、低資本積累的競爭性均衡。沿著該思路,Konishi和Ueda(2013)、Katagiri等(2014)將價格水平決定的財政理論與概率投票理論融入OLG模型,發現有限期界政府在生育率下降和預期壽命延長兩種情境下的差異化財政政策選擇,會對通貨膨脹產生不同影響,前者降低了通貨膨脹,后者則提高通貨膨脹。Vlandas(2016)細致地回顧了人口老齡化與選舉政治學研究進展,并利用21個OECD國家1960-2000年的數據為上述理論研究提供了經驗證據,退休者比例每增長1%,通貨膨脹率將下降0.65%。但通貨膨脹決定的政治經濟學渠道也受到了部分學者的質疑,他們認為如果該渠道存在,就不可能在老齡化程度較高的國家觀察到中央銀行提高預期通貨膨脹的決心和舉措,日本和歐盟近期的貨幣政策實踐似乎能為這類辯解提供佐證。

貨幣創造渠道提出者認為人口老齡化抑制了年輕在職者的信貸需求,貨幣的信貸創造機制阻塞,導致價格水平下降(Fedotenkov,2016),隨著老齡化進程加快,該機制可能會被進一步強化。與此同時,考慮到老齡化對經濟潛在產出的不利影響,前瞻性經濟人將逐漸調整經濟增長預期,這迫使需求下降以應對永久性收入減少(Shirakawa,2012),進而影響通貨膨脹動態。理論上,人口老齡化對通貨膨脹的影響最終取決于總供給和總需求的相對規模及其調整速度,總需求不足極易引起通貨緊縮(Yoon等,2015;Anderson等,2014),Katagiri(2012)證實需求結構沖擊能使通貨膨脹率下降0.2%-0.3%。但也有學者根據生命周期理論指出,理性消費者將在每期合理安排消費和儲蓄,以平滑終生效用,即使退休后消費水平也不會明顯下降,表明退休者(凈消費者)增加可能還會提高總需求,并引發需求推動型通貨膨脹(Lindh和Malmberg,1998;Aksoy等,2015;Inoue等,2016;Andrews等,2018),同時勞動力供給減少進而實際工資攀升也將通過成本渠道對通貨膨脹起到助推作用,如Juselius和Takáts(2015、2018)發現通貨膨脹與受贍養者比例正相關,而與在職者比例負相關。具體來看,1970-2010年間的勞動力供給增加使通貨膨脹大約降低了3%,而該趨勢將在2010-2050年間出現反轉,勞動力供給減少預計同樣會導致通貨膨脹上升3%。在此基礎上,Andrews等(2018)進一步證明,雖然通貨膨脹率與65-79歲老年人比例正相關,但卻與80歲及以上老年人比例負相關。

需要指出的是,必須謹慎看待人口老齡化會引起通貨膨脹率提高的觀點。一方面,可能存在“消費—儲蓄之謎”(Battistin等,2009)。經驗研究表明受遺產贈予動機或與工作相關的支出縮減等因素影響,理性消費者退休后消費水平一般會顯著下降,這與生命周期理論的預言截然相反,意味著老齡經濟體總需求較小。另一方面,實證模型存在估計偏誤。如Lindh和Malmberg(1998)、Inoue等(2016)模型中的控制變量只考慮了人口增長率和產出缺口,不包括實際利率、匯率波動等其他因素,存在遺漏變量以及變量間的多重共線性問題,而Juselius和Takáts(2015)、Andrews等(2018)基于P階多項式的估計方法不僅可能使待估參數失去了經濟學含義,而且65歲及以上各年齡段人口比例對通貨膨脹的影響迥然相異,邏輯上難以自洽。基于此,大部分實證研究仍然支持如下結論,即人口老齡化與通貨膨脹之間確實存在非常穩健的負相關關系(Gajewski,2015;Broniatowska,2017;Liu和Westelius,2017),中國學者蔣偉(2015)和池光勝(2015)基于跨國面板數據也得出了相似結論,這也在日本、歐盟等老齡化較為嚴重的國家得到了驗證。

(二)人口老齡化與經濟增長目標

經濟增長也是貨幣政策的重要目標之一。進入21世紀以后,人口老齡化率較高的發達國家似乎經歷了普遍的經濟增速下滑(見圖2)。根據生產函數人均產出依賴于物質資本Kt、人力資本Ht、技術進步At和勞動供給Lt,人口老齡化不僅意味著勞動力供給減少,而且能通過生命周期儲蓄機制影響物質資本積累,造成要素市場緊縮。與此同時,在職者年齡增加也可能導致勞動生產率下滑,但令人欣慰的是,預期壽命延長反而有利于加速人力資本積累,從而為長期經濟增長提供動力。目前,大部分理論研究認為雖然結構性改革、人力資本積累和技術進步能在一定程度緩解甚至促進長期經濟增長,但在中短期內無疑會給經濟增長造成極大傷害,這也得到了多數實證研究文獻的支持。

圖2 不同人口老齡化率國家的經濟增長表現

20世紀70年代以來,“嬰兒潮”一代相繼涌入勞動力市場并為經濟發展創造了極為有利的人口條件,該現象被稱為“人口紅利”(Bloom和Williamson,1998;Bloom等,2007;Williamson,2013),但近年來該趨勢已經開始反轉,生育率下降和預期壽命延長共同推動老年人撫養比節節攀升,“人口負擔”論逐漸涌現(Matytsin等,2016;Nicole和Beer,2015)。人口老齡化的負向經濟增長效應主要源于其對要素市場的沖擊(Ludwig,2005)。一方面,人口老齡化直接導致勞動力供給減少,預計到2050年,發達國家勞動力供給(25-64歲)將下降7.0%,而65歲及以上人口則會增加9.0%,從而進一步抬升企業雇傭成本①部分研究發現,工齡與工資呈正相關關系(Dustmann和Meghir,2010;Buchinsky等,2002),表明在職者工作年限增加,企業需要支付工資水平也會提高,從而放大勞動力減少引發的成本增加效應。和居民稅收負擔,抑制經濟活力。研究顯示,德國工人名義工資率將在未來的30年中提高45%左右,其中大部分源于社會保障繳費率的提高(B?rsch-Supan,2003);相應地,挪威居民工薪稅率也將從1995年的13.0%上升至2050年的21.0%(Colombino等,2003)。不僅如此,隨著在職者平均年齡增大,其工作創新能力(Ng和Feldman,2008;Binnewies等,2008;Salthouse,2012)和勞動生產率(Skirbekk,2004;Prskawetz等,2008;Feyrer,2008)可能也會出現下滑,拖累產出增長。據估算,美國60歲及以上人口比例每增加10%,人均GDP增長率會下降5.5%,這主要是由于勞動生產率下滑和勞動力供給縮減造成的(Maestas等,2014)。另一方面,盡管預期壽命延長可能會在短期內提高預防性儲蓄(Guest和McDonald,2001;Futagami和Nakajima,2002;Faruqee和Mühleisen,2003),但從長期來看居民儲蓄必將隨著老年人口數量的增加而下降(Cutler等,1990;B?rsch-Supan,1995;Masson等,1995;Gani和Yasin,2010),減緩物質資本積累,從而降低總產出。在我國,要素市場緊縮可能會導致經濟增長率由2002年的9%下降至2050年的3%(Shimasawa和Hosoyama,2004)。

人口老齡化也使居民需求結構的生命周期特征加速顯現(Lührmann,2005;Lefebvre,2006;Mao和Xu,2014),從部門勞動力雇傭比例看,2006-2017年間日本基建、制造業部門勞動力雇傭比率分別下降了10.9%和9.4%,而醫療、保健和福利部門則上升了29.9%①數據來源:根據日本統計局提供的數據計算。。根據“鮑莫爾—福克斯假說”,服務業勞動生產率一般較低,且增長緩慢(van Biema和Greenwald,1997;Saiga,2012),這意味著人口老齡化引發的就業、產業結構轉移勢必會拉低全要素生產率,對經濟增長不利(Hashimoto和Tabata,2010)。此外,由于醫療、保健和福利支出一般會隨年齡增長不斷膨脹,故政府財政預算制度也面臨巨大挑戰。在荷蘭,2014-2030年間的老年人長期護理醫療支出年均增長率預計將達1.6%(Eggink等,2016),德國、西班牙、英國和意大利2050年的長期護理支出占GDP的比重將是2000年的2倍(Comas-Herrera等,2006),而美國老年人社會保障、醫療保健和長期護理總支出占GDP的比重也將增長94%(Wiener和Tilly,2002)。但在潛在稅基縮小的背景下(Yashio和Hachisuka,2014),與老年人相關的公共支出擴張可能對政府公共投資支出(J?ger和Schmidt,2016)和教育支出(Poterba,1997;Harris等,2001;Figlio和Fletcher,2012)形成“擠出”效應,進而壓縮財政政策空間,并減緩人力資本積累。當然,盡管人口老齡化可能會通過要素市場緊縮效應、勞動生產率效應、需求結構轉移效應、公共支出效應和資本積累效應等對經濟增長產生負面影響,但長期來看也不宜過分夸大,預期壽命延長和預期工資提高反而可能有利于降低資本折舊率,加速人力資本積累,增加有效勞動供給,為經濟增長提供內生動力(Fougère和Mérette,1999;Day和Dowrick,2004;Fougère等,2008;Lee和Mason,2010;Choi和Shin,2015)。同時,技術進步、延長退休年齡、養老保險制度改革、國際移民以及老年人和女性勞動參與率提高也能起到緩解作用(Yashiro和Oishi,1996;Prettner,2009;Bloom等,2010;Acemoglu和Restrepo,2017)。然而,綜合判斷,在中短期內大部分研究認為人口老齡化對宏觀經濟的影響仍然是負面的:Nagarajan等(2016)為此類研究提供了直接證據,基于文獻計量手段他們對該領域144篇論文進行了綜述,發現在所有人口老齡化與經濟增長關系的描述中,負面描述出現的頻率達到了70%以上。

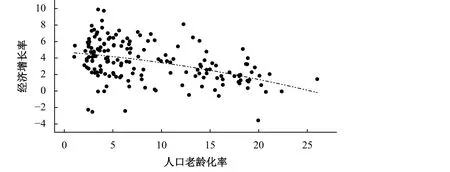

(三)人口老齡化與其他最終目標

除通貨膨脹與經濟增長目標外,部分文獻也對人口老齡化與充分就業、國際資本流動以及金融穩定等貨幣政策目標之間的關系進行了研究。整體而言,大部分學者基本同意如下觀點:人口老齡化不僅可能會抬升失業率、引發部門就業轉移和國際資本流動,甚至還可能沖擊金融市場,誘發金融風險(見圖3),故而使國家宏觀調控面臨巨大考驗。

圖3 居民就業、國際資本流動與金融穩定相關指標

1. 人口老齡化與充分就業

受勞動力供給不足的悲觀預期影響,主流文獻聚焦于老年人和女性勞動參與率,以及部門就業結構變化。一方面,隨著居民年齡增大(50歲及以上),其提前退出勞動力市場的意愿快速增強(Vodopivec和Arunatilake,2010;Eurofound,2012),如日本①數據來源:日本統計局。55-59歲和60-64歲男性、女性就業率平均為89.4%、73.2%和64.0%、46.1%,而在歐盟②數據來源:歐洲勞動力市場統計。,該比例更低,分別僅為70.1%、38.1%和53.4%、23.5%,遠不及其他年齡段勞動人口就業率(15-24歲除外)。最近,Eppsteiner等(2017)研究發現,2007年以來美國勞動參與率下降中有79%應歸咎于人口老齡化。顯然,就業動態的上述生命周期特征恐與老年勞動者“失業難就業”窘境相互強化,合力拉低社會整體就業水平,不利于充分就業目標的實現(Radovi?-Markovi?,2013),特別是在就業保護與福利制度甚為健全的發達國家,該矛盾可能會異常突出,正如Gill等(2013)所言,人口老齡化恐使歐洲國家的充分就業目標變得遙不可及。另一方面,人口老齡化也將重塑部門就業結構,迫使勞動力由農業、制造業、基建業、批發零售和采石采礦等傳統行業向金融與保險、醫療、保健與福利等綜合服務行業轉移。事實上,證據顯示該趨勢在比利時(Lefebvre,2006)、加拿大(Fougère等,2007)、德國(Siliverstovs等,2011)和中國(Mao和Xu,2014)等地區已開始顯現。以上現象表明,人口老齡化對居民就業可能同時存在規模效應和結構效應,故而貨幣政策當局不僅要瞄準失業率整體動態,還可能需兼顧其結構變化。

2. 人口老齡化與國際收支平衡

對人口老齡化與國際收支平衡問題的研究最早可追溯到20世紀60年代出現的“少兒撫養負擔假說”,即生育率攀升進而幼兒數量增加將損耗私人儲蓄,威脅資本積累和經濟增長。根據儲蓄、投資和凈出口間的恒等關系,其引申含義是“年輕國家”可能更易遭遇經常賬戶赤字。基于跨國經驗研究,Higgins(1998)不僅證實了上述假說,同時也發現隨著年齡結構跨越青壯化,逼近老齡化,國民儲蓄將逐漸抬升,國內投資需求也趨于萎縮,經常賬戶則出現盈余。此后,大量文獻如Fougère和Mérette(1998)、Feroli(2003)、B?rsch-Supan等(2006)、Domeij和Flodén(2010)、Narciso(2010)以及Backus等(2014)運用不同的理論和實證模型均得出相似結論:得益于人口年齡結構,繼而資本收益率國別差異,富余資本會依老齡化程度從發達國家向發展中國家和新興市場國家流動,以尋求最優回報。如根據B?rsch-Supan等(2001)的預測,德國資本輸出額占GNP的比重在國民儲蓄高峰期(2020年)將達到7%-9%,并在老齡化的完整路徑中始終維持在2%以上。顯然,人口年齡結構的國別差異動態預示,至21世紀中葉,老齡化全面提速引致的資本需求激增恐使上述趨勢迎來逆轉(Brooks,2003;Marchiori,2011),屆時中國、印度和拉丁美洲預計會取代日本、德國和法國等成為主要的資本凈輸出國。歸根結底,前述邏輯本質上反映了不同國家人口變遷速率差異給資本—勞動、儲蓄—投資平衡關系的長期影響。就貨幣政策執行而言,持續的國際資本流動不僅可能會加大中央銀行管理國際收支的難度,同時在彈性匯率制度下也將限制貨幣政策的主動性和獨立性。

3. 人口老齡化與金融穩定

該領域文獻主要集中于不動產價格與金融資產收益率波動、金融市場與金融安全等方面。Mankiw和Weil(1989)的開創性研究曾預測,隨著嬰兒潮一代逐漸步入退休年齡,美國房地產價格到2007年時將下跌47%,成為經濟與金融穩定的重要威脅。一石激起千層浪,該研究不僅引來巨大爭議,同時也吸引眾多學者不斷跟進。特別是在加拿大(Fortin和Leclerc,2000)、蘇格蘭(Levin等,2009)、澳大利亞(Guest和Swift,2010)、日本(Saita等,2013)以及德國(Hiller和Lerbs,2016)等,大量研究證實人口變遷確實是導致房地產價格波動的重要因素,且隨著少子老齡時代到來,房地產需求、投資和價格預計都會出現不同程度的下降,Takáts(2012)、Inoue等(2016)以及J?ger和Schmidt(2017)基于跨國面板數據也得出類似結論。但有別于Mankiw和Weil(1989),上述預測均認為老齡化誘發的房價下跌幅度可能較為有限。遵循此邏輯,Brooks(2000)、Davis和Li(2003)、Goyal(2004)以及Arnott和Chaves(2012)等發現人口年齡結構和金融資產收益率間也存在關聯,即與工作年齡段(45-64歲)人口比例成正比,而與老年人比例成反比①當然,也有學者認為人口年齡結構與房地產價格、金融資產收益率之間并無系統關聯,如Engelhardt和Poterba(1991)、Poterba(1998)。一方面,雖然人口年齡結構可能會對房地產價格造成負面沖擊,但收入增長、學歷提升等其他因素也有助于扭轉人口沖擊而推動房價繼續走高。另一方面,前瞻性預期、資本全球配置以及遺產贈予和轉讓等行為將弱化人口變遷對金融資產收益率的不利影響。。人口老齡化與貨幣政策最終目標的機制如圖4所示。理論上,老齡化引發的資產價值縮水至少能通過以下途徑影響金融穩定:(1)通過財富效應渠道影響居民消費;(2)抵押物價值縮水,并借助銀行信貸渠道抑制企業投資;(3)放大基金制養老保險制度保值增值壓力。金融市場結構方面,D’Arista(2008)注意到,隨著養老基金等機構投資者日益壯大,以銀行為導向的金融制度很可能會被以市場為導向的金融制度所取代,而后者固有的順周期性將使整個金融系統顯得尤為脆弱。除上述機制外,Davis(2005)還警告稱國際資本流動、經濟增速放緩等宏觀經濟因素,以及養老缺口等引致的財政危機也可能誘發金融動蕩;Imam(2013)則從銀行業務模式轉型、主權債與微觀主體資產負債表關聯以及長壽風險等微觀角度進行了補充。

圖4 人口老齡化與貨幣政策最終目標圖示

三、人口老齡化與貨幣政策中介目標

貨幣政策中介目標主要包括利率、貨幣供應量等,但現有研究主要集中在人口老齡化與利率方面,鮮有文獻討論其與貨幣供應量之間的關系。20世紀90年代以來,美國、日本、德國等發達國家和地區實際利率持續下降(見圖5),并在金融危機期間觸及零利率下限(Caballero等,2008;Laubach和Williams,2016;Kiley和Roberts,2017),導致傳統貨幣政策有效性減弱。對此,Borio(2014)、Lo和Rogoff(2015)以及Eggertsson和Mehrotra(2014)、Summers(2014)、Rachel和Smith(2015)分別從金融周期和經濟結構變遷視角進行了解釋①具體請參見Ferrero等(2017)、De Long(2017)對自然利率下降原因的梳理和總結。。前者認為金融自由化、寬松的貨幣政策環境與樂觀預期相互強化,導致貨幣供給快速增加并壓低了實際利率;后者提出了“長期停滯假說”,并強調投資品相對價格下降、技術創新速度減緩、收入分配不平等以及居民儲蓄率上升等結構性因素引發的供需失衡才是主要原因。其中,還有部分學者聚焦人口因素,考察人口老齡化對自然利率,進而對貨幣政策操作空間的影響。

圖5 部分發達國家市場利率波動軌跡

生育率下降和預期壽命延長是人口老齡化的直接原因,并通過不同機制對自然利率產生影響。Kara和von Thadden(2016)較早在包含Gertler(1997)型異質性家庭的DSGE框架下發現,生育率下降引起的勞動力供給減少會抬高資本勞動比例,降低資本邊際產出,而預期壽命延長則強化了“為退休儲蓄”的動機,迫使在職者和退休者減少消費,進一步增加資本積累,二者共同推動自然利率逐漸走低。基于相同的理論框架,Ferrero和Carvalho(2013)、Nechio等(2016)也證明生育率下降和預期壽命延長會降低資本邊際產出和居民邊際消費傾向,打破儲蓄投資平衡,這使日本實際利率在1990-2014年間下降了1.5%。然而,Gertler(1997)的簡約型OLG模型著重刻畫在職者和退休者兩種異質性群體之間的差異,而把群體內的個體視為代表性經濟人,忽視了個體行為的持續演化,可能會造成對實際利率變動幅度、變動時間等的估計偏誤。基于此,Gagnon等(2016)、Jones(2018)、Sudo和Takizuka(2018)、Eggertsson等(2017)構建了具有完整生命周期維度的OLG模型,發現人口年齡結構確實是引起自然利率波動的重要因素。20世紀70年代,隨著“嬰兒潮”一代進入勞動力市場,資本勞動比例開始下滑,并推動自然利率提高;而當預期壽命延長、“嬰兒潮”一代退休時,資本勞動比例抬升,自然利率緩慢下降。不僅如此,人口老齡化還可能通過生產力異質性機制(Fujita和Fujiwara,2017)和金融加速器機制(Ikeda和Saito,2014)影響利率動態,前者指出人口老齡化導致的社會生產力損耗抑制了總需求,引起人均消費、自然利率和通貨膨脹等宏觀經濟變量低頻波動;后者強調企業資產負債表惡化與資本邊際產出下降相互作用,共同推動企業信貸需求持續走低,強化了勞動力減少對自然利率的影響。經驗實證方面,眾多學者為上述理論研究提供了經驗證據,如Ferrero等(2017)以歐元區國家為例,運用糾偏的最小二乘虛擬變量估計研究了人口老齡化的宏觀經濟效應,發現總人口撫養比每提高1%,短期實際利率將下降0.19%;Aksoy等(2015)基于OECD國家的面板向量自回歸模型也得出了類似結論,老年人撫養比沖擊將使利率累計下降0.30%。此外,McMillan和Baesel(1988)、Favero等(2016)運用包含人口年齡結構信息的自回歸移動平均模型和仿射期限結構模型對美國實際利率的預測也取得了較好的效果,說明人口因素確實是影響自然利率波動的重要原因。

人口老齡化對自然利率的影響可能因養老保險制度而異(見表1),在現收現付制模式下,日本自然利率在1990-2010年間只下降了0.5%,但在基金制下擴大至1.1%(Kara和von Thadden,2016);在歐盟,該降幅分別為0.29%和0.48%(Miles,2002),若完全取消養老保險制度,該降幅預計將更大(Okazaki和Sudo,2018),這主要是由于基金制或自籌制模式下更強的預防性儲蓄動機引起的①Miles(2002)發現在養老金替代率固定不變(50%)的情況下,歐盟居民儲蓄率將在1980-2040年間下降約11%;而在養老金替代率緩慢削減的情況下,降幅為7.5%;如果政府在2000年宣布將于2020年取消養老保險制度,則該降幅僅為1%。。顯然,居民儲蓄率與自然利率水平雙降意味著勞動力供給減少,進而資本邊際收益下降作用更大,表明隨著全球人口老齡化進程加快,自然利率下行趨勢將很難反轉(Jones,2018;Ferrero等,2017;Eggertsson等,2017;Lisack等,2018),即使在人口老齡化比較嚴重的國家如日本、德國,雖然其對自然利率的邊際影響在逐漸下降,但累積影響仍長期存在,促使自然利率在較低水平波動(Sudo和Takizuka,2018)。

表1 人口老齡化對自然利率的影響幅度

續表 1 人口老齡化對自然利率的影響幅度

人口老齡化牽引自然利率緩慢下降對貨幣政策而言意義重大:第一,這提高了觸及零利率下限的概率,收窄了傳統貨幣政策操作空間,將顯著弱化貨幣政策有效性,最終迫使中央銀行訴諸非常規手段穩定宏觀經濟。第二,自然利率長期在較低水平波動,從而與產出、就業等宏觀經濟變量脫節,也意味著利率可能已不再是較好的貨幣政策中介目標。第三,老齡經濟體中的通貨膨脹與自然利率同時走低,表明發達國家長期奉行的“單目標、單工具”貨幣政策框架可能面臨調整,中央銀行需借助多元化政策工具實現更好的政策調控。

四、人口老齡化與貨幣政策傳導渠道

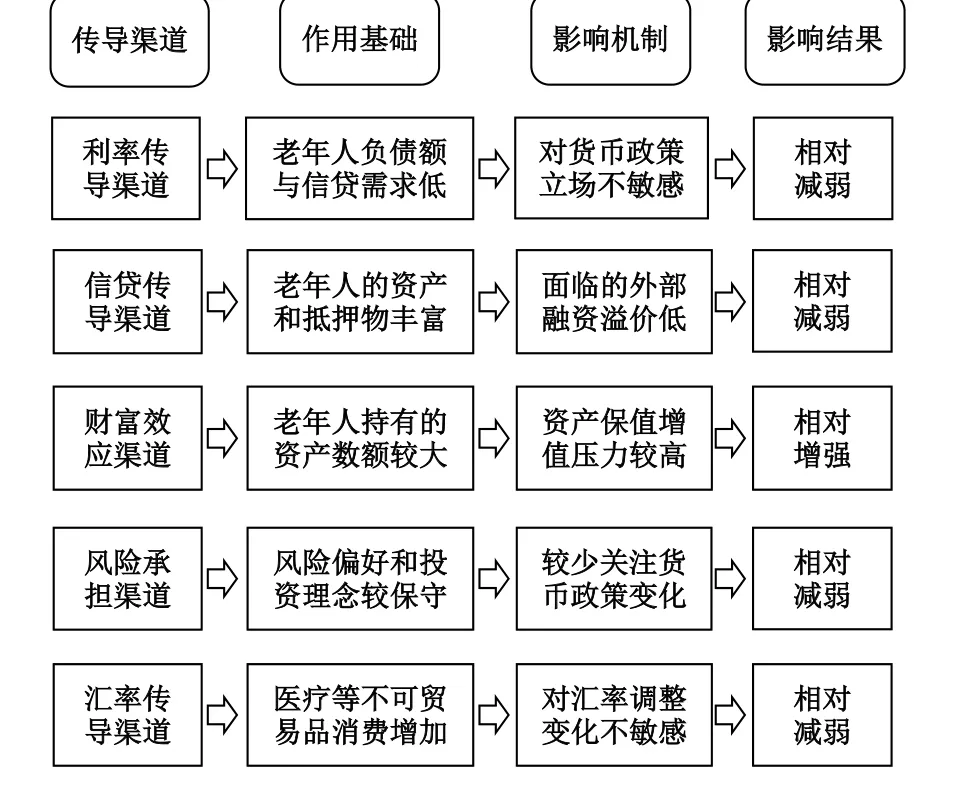

貨幣政策通過利率渠道、財富效應渠道、匯率渠道和信貸渠道等影響實體經濟,但其有效性可能在逐步減弱(Bernanke和Mihov,1998;Boivin和Giannoni,2006;Fujiwara,2006;Boivin等,2010;Taghizadeh-Hesary和Yoshino,2015),而人口老齡化正是潛在原因之一。根據生命周期理論,居民年輕時收入小于支出,是凈借方,隨著年齡增大,財富不斷積累,其債務水平總體呈倒U形態,意味著老年人可能對利率變化并不敏感,從而弱化貨幣政策利率渠道。另外,從資產角度看,老年人持有的資產較多,迫于保值增值考慮,也可能會對利率變動更加敏感,表明老齡經濟體中的貨幣政策財富效應渠道趨于加強。最后,得益于較高的財富積累和較低的信貸需求,老年人外部融資溢價低,且自我融資傾向提高,預示著貨幣政策信貸渠道效力下降(見圖6)。目前,許多學者先后以生命周期理論為基礎,綜合運用世代交疊、新凱恩斯動態隨機一般均衡等理論模型以及時變參數向量自回歸、面板數據等實證方法在人口老齡化與貨幣政策有效性領域做出了重要貢獻。

在標準的OLG模型中,利率的資產價格效應和消費跨期調整效應因人口年齡結構而異,鑒于老年人持有的資產規模較大,老齡人口比例越高,資產價格效應越重要,如Miles(2002)對歐盟經濟的數值模擬結果顯示,當利率提高1%時,負向財富效應預計會導致老年人消費進而居民消費總支出在2050年下降8.9%,是2000年的1.17倍,表明老齡社會中的貨幣政策有效性可能更強。然而在芬蘭①芬蘭是世界上除日本、意大利、德國和葡萄牙外人口老齡化最為嚴重的國家之一,2015年老齡化率為20.3%,2020年預計將達到22.3%。,貨幣政策的財富效應渠道似乎并不重要,居民消費彈性主要取決于家庭基本結余②Kilponen等(2017)將家庭基本結余定義為家庭可支配收入扣除住房與債務利息支出、基本生活支出后的余額。,且隨年齡增長不斷遞減,對家庭資產價值變化不敏感,一旦貨幣緊縮,老年人將增加勞動供給以彌補資產價值縮水,居民消費支出下降幅度有限,意味著貨幣政策有效性弱化(Kilponen等,2017)。但Miles(2002)的模型假設利率提高具有永久性,從而高估了財富效應渠道的重要性,消費理論文獻認為只有長期性、趨勢性資產價值變動才可能誘發財富效應,短期波動對居民消費影響并不顯著(Lettau和Ludvigson,2004;Ludwig和Sl?k,2002),因此在一次性利率沖擊設定下,老齡社會中的財富效應渠道能否仍然超過利率渠道和信貸渠道強化貨幣政策有效性值得考證。另外,當老年人財富主要由銀行存款、國債等固定收益類金融資產組成時,貨幣緊縮具有正向財富效應①在Miles(2002)、Kilponen等(2017)的模型中,老年人持有的資產主要由房地產、股票以及公司股權等組成,故當利率提高時,資產價值縮水。,這意味著當平均預期壽命較短時,退休者僅靠出售金融資產就足以維持開支,利率沖擊通過正向財富效應將增加老年人消費,貨幣政策有效性較低;但在老齡經濟體中,預期壽命延長迫使退休者提高勞動供給以平滑終生消費,除財富效應外,貨幣緊縮還造成退休者勞動供給下降,表明貨幣政策有效性較強(Fujiwara和Teranishi,2008)。實際上,數據顯示老年人勞動參與率和勞動供給彈性并不高,作為世界上老齡化程度最高的國家之一,日本65歲及以上人口勞動參與率僅為20%左右。基于此,有理由相信在老年人退出勞動力市場的假設下,正向財富效應可能會緩解,甚至扭轉總需求下降趨勢(Kantur,2013)。當然,上述學者都承認勞動力供給減少確實會顯著壓縮利率渠道和信貸渠道作用范圍而弱化貨幣政策效力(Yoshino和Miyamoto,2017)。因此,考慮到財富效應的強度和作用方向,貨幣政策有效性最終將取決于各渠道的相對重要性(Bean,2004)。

圖6 人口老齡化與貨幣政策傳導渠道圖示

經驗實證方面,部分學者確實找到了人口老齡化拖累貨幣政策效力的證據。國際貨幣基金組織經濟學家Imam(2015)最早運用時變向量自回歸模型和動態最小二乘估計法對美國、加拿大、日本、英國和德國的研究表明,老年人撫養比每增加1%,通貨膨脹率和失業率對利率沖擊的累積響應將下降0.10%和0.35%。Kronick和Amber(2018)以及鄒瑾(2017)對加拿大和新興市場國家的分析也得出了類似的結論。但上述模型僅考慮老年人撫養比,人口變量過于單一,為得到各年齡段人口對貨幣政策有效性影響的穩健估計結果,且不損失自由度,Chen(2017)以臺灣為例,并借鑒Higgins(1998)的方法,令待估系數服從P階多項式,發現二者表現出極強的生命周期特征,即貨幣政策有效性與在職者比例正相關,而與受贍養者比例負相關。而Wong(2016)另辟蹊徑,運用家庭消費支出和貸款額微觀調查數據,以及聯邦基金利率高頻數據,發現貨幣政策利率沖擊對不同年齡結構家庭消費的影響確實存在差異,年輕家庭響應更大,這主要源于貨幣擴張時年輕家庭的貸款調整機制,表明人口老齡化使貨幣政策效力減弱。

除利率渠道、信貸渠道和財富效應渠道外,人口老齡化如何影響貨幣政策風險承擔渠道和匯率渠道尚不明確,但考慮到老年人對醫療保健等不可貿易商品消費增加,其價格可能出現上漲,并引起均衡匯率升值(Braude,2000;Andersson和?sterholm,2006)①Braude(2000)發現,發達國家老年人撫養比每提高10%,實際匯率將升值12%-15%;Andersson和?sterholm(2006)基于1971-2002年25個OECD國家的面板數據確認了該結論。,觸發“疊加效應”。一方面,隨著不可貿易品消費增加,匯率波動對貨幣政策的影響趨于減弱;另一方面,在老齡經濟體總需求整體不足的背景下,匯率升值恐將惡化貿易條件,不利于其在全球市場化解供需矛盾;此外,匯率升值預期還可能通過國際投資、國際借貸等途徑影響利率和貨幣供應量,加大貨幣政策調控難度。最后,鑒于老年人貼現率低且厭惡風險,老齡經濟體中的貨幣政策較難通過引導經濟主體風險偏好而影響實體經濟,故風險承擔渠道可能也會減弱(Imam,2015;伍戈和曾慶同,2015;周源和唐曉婕,2015)。因此,在貨幣政策利率渠道和信貸渠道普遍弱化,而財富效應加強的背景下,老齡經濟體貨幣政策有效性將直接取決于財富效應渠道與其他傳導渠道之間的相對強度。在我國,由于家庭資產主要以住房為主(甘犁等,2013;李鳳等,2016)②2013年我國家庭住房資產均值48.3萬元,占家庭總資產的68.3%,金融資產、工商業資產和其他資產分別占10.3%、9.9%和11.5%。到2015年我國家庭住房資產占家庭資產的比重躍升至70.1%。,且不存在明顯的財富效應(陳峰等,2013;李濤和陳斌開,2014),故人口老齡化對我國貨幣政策有效性的影響預計將是負向的。顯然,自然利率向零逼近,且傳統貨幣政策效力弱化,意味著老齡經濟體更容易滑入“廣義流動性陷阱”,這可能正是日本貨幣政策調控所面臨的主要困境(Krugman,1998)。

五、主要研究結論與展望

綜合已有文獻,我們大致可以得出如下判斷,人口老齡化對貨幣政策最終目標、中介目標和傳導渠道的影響深遠。主要體現在以下幾方面:

首先,人口老齡化將重塑貨幣政策面臨的宏觀經濟環境。第一,在利率滯后調整、潛在產出降低、異質性通脹偏好以及信貸需求萎縮等因素共同作用下,老齡經濟體滑入“通貨緊縮陷阱”的風險增大。第二,老齡化引發的勞動力供給減少、資本積累速度放緩、財政支出擴張以及勞動生產力和全要素生產率下降等均不利于長期經濟增長。第三,50歲及以上工作年齡人口提前退出勞動力市場的決策可能會抬升社會整體失業水平,加速資本—勞動與儲蓄—投資關系失衡的進程,誘發資產價格下跌和持續的國際資本流動,甚至滋生金融風險。以上結果表明,在貨幣政策效力弱化的背景下,中央銀行需審時度勢,根據老齡化的影響程度統籌調控目標、突出調控重點,這對央行的調控工具和調控技術提出了更高要求。

其次,人口老齡化影響貨幣政策中介目標,即改變了自然利率運動軌跡。具體地,生育率下降和預期壽命延長改變了資本與勞動之間的動態關系,導致其逐漸上揚,牽引資本邊際收益率,進而自然利率持續下降,造成傳統貨幣政策空間收窄甚至失靈,加大了經濟滑入“流動性陷阱”的風險,迫使中央銀行動用量化寬松等非常規貨幣政策穩定宏觀經濟。不僅如此,自然利率長期處在較低水平波動,從而與其他宏觀經濟變量表現脫節,使其不再適合充當貨幣政策中介目標,這進一步表明長期以來在發達國家普遍奉行的“單目標、單工具”貨幣政策框架可能面臨調整。

最后,人口老齡化使傳統貨幣政策傳導效力降低。特別是貨幣政策利率傳導渠道和信貸傳導渠道趨于弱化,而財富效應渠道會逐漸加強,但在我國,貨幣政策整體有效性將隨著老齡化程度加深而下降。一言以蔽之,貨幣政策面臨的宏觀經濟環境惡化、操作空間收窄、傳導效果弱化將是老齡經濟體中貨幣政策面臨的主要挑戰和難題。

目前,針對人口老齡化與貨幣政策問題的研究仍處于起步階段,研究范式單一化和研究對象集中化傾向使其難以形成具有標志性和影響力的研究成果,主要研究人員大部分來自各國中央銀行,尚未引起學者們的普遍關注。但就政策實踐而言,部分發達國家宏觀經濟管理當局已經釋放出“貨幣政策制定必須考慮人口年齡結構變動”的明確信號。考慮到人口老齡化的持久影響,該領域研究需在以下方面進一步拓展:第一,加強人口老齡化對貨幣政策充分就業、國際收支平衡和金融穩定等最終目標,人口老齡化對貨幣供應量等中介目標,以及人口老齡化對貨幣政策匯率傳導渠道和風險承擔傳導渠道的影響研究,為老齡經濟體貨幣政策調控提供依據。第二,深入探究不同養老保險制度下人口老齡化對貨幣政策最終目標、中介目標和傳導渠道的作用機理,如拉美地區的基金制,歐盟的現收現付制,以及亞洲地區的家庭養老模式對居民消費儲蓄決策,進而對貨幣政策的重要意義。第三,重視新興經濟體、發展中經濟體與開放經濟條件下人口老齡化的貨幣政策效應研究,特別是隨著中國、印度、孟加拉國和巴基斯坦等人口大國相繼邁入全面老齡化時代,這對世界經濟的影響難以估量。第四,要從需求角度考察人口老齡化的宏觀經濟效應,特別是要重點關注人口轉型過程中的社會總需求變化,以及供給調整能力。第五,聚焦老齡經濟體中貨幣政策與其他宏觀經濟政策的協調搭配研究,特別是探討一旦老齡經濟體滑入“通貨緊縮陷阱”和“流動性陷阱”時,宏觀經濟管理當局應如何調整應對,以抵御老齡化沖擊。

六、中國實際與政策啟示

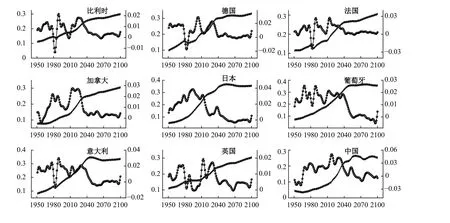

截至2016年,中國65歲及以上老年人口已高達1.5億,占全國總人口的11.2%。在此影響下,相關證據表明我國貨幣政策最終目標、中介目標和傳導效果也表現出了與發達國家類似的特點,即預期經濟增長放緩(劉窮志和何奇,2013;胡鞍鋼等,2012;鄭偉等,2014)、通貨膨脹率(孫國峰,2011;陳衛民和張鵬,2013;姬廣林,2017)與長期實際利率下降(陳國進和李威,2013;李宏瑾等,2016)、貨幣政策效力弱化(劉梟等,2014;周源和唐曉婕,2015;何俊杰,2017;李建強和張淑翠,2018)以及資產價格下跌等(陳國進和李威,2013)。進一步地,通過從“增速”和“程度”兩個維度對比中國與發達國家人口老齡化進程(見圖7),我們發現中國“老齡化危機”顯現的時間節點將介于2020-2060年之間,而目前正處于人口老齡化“前端”。但鑒于相關研究與準備工作尚不充分,老齡化挑戰于我國宏觀經濟管理當局而言更像是一場“遭遇戰”。因此,短期內(2018-2030年),我國須嚴防因內需強勁增長、勞動力成本攀升以及經濟增長臺階式下滑(譚海鳴等,2016)可能觸發的“滯漲”風險;中期內(2031-2050年),隨著老齡化進程步入“快車道”,老年人數量將加速膨脹,量變催生質變,其誘發的各類矛盾將在此階段集中“爆發”,如通貨膨脹率下滑、失業率抬升、資本外流、金融風險加劇以及貨幣政策調控效力弱化等;長期內(2050年以后),老齡化率將在高位(25%-30%)趨于穩定,上述變量的趨勢性運動無疑會構成此階段我國經濟發展之“常態”,此時老齡化挑戰將進一步演變為“持久戰”。因此,結合本文分析目標,考慮到:一方面,老齡化之長期影響是各類中短期矛盾的累積和深化,若能準確把握并妥善處理中短期內的貨幣政策調控痛點,則長期矛盾也將緩和;另一方面,長期內經濟增長方式、政策調控框架與社會治理模式等可能發生巨變,加之受以人工智能為代表的科技進步等不確定因素影響,故以下分析的時間窗口將被鎖定在中短期內。

(一)加強自然利率估算,探索更加符合實際的貨幣政策操作規則

自然利率是制定貨幣政策的重要依據,其最終取決于技術進步、人口增長以及資本回報率等。根據國外經驗,人口老齡化會牽引自然利率向零利率下限逼近,若果真如此,這是否表明隨著人口老齡化進程逐漸加快,我國利率走勢也會呈現類似特征。陳國進和李威(2013)就該問題給予了肯定回答,他們發現青年—中年人口比率每下降1個百分點,當期利率將下降6-8個基點。這意味著今后中央銀行在制定貨幣政策時應充分考慮人口老齡化對自然利率的影響,否則將使實際利率高于自然利率而抑制產出增長。但作為價格型貨幣政策的利率錨,長期以來自然利率不可觀測且很難估計,隨著我國利率市場化改革基本完成,利率調控必將在我國貨幣政策運行中發揮重要作用。因此,必須加強自然利率估算研究,重視自然利率在評估和制定貨幣政策時的重要參考作用,發揮自然利率的“錨定”功能,不斷探索反映老齡經濟體典型特征的貨幣政策操作規則。

圖7 中國與其他國家人口老齡化進程對比

(二)要探索更加精準的貨幣政策中介目標從而提高貨幣政策效力

在人口老齡化比較嚴重的國家和地區,利率、貨幣供應量等中介變量與宏觀經濟變量間的關系并不緊密,而中央銀行資產負債表規模卻與之表現出了高度的相關性,這意味著受“通貨緊縮陷阱”和“流動性陷阱”影響,老齡經濟體中的傳統貨幣政策整體效果并不理想。在我國,受金融體系發育程度、貨幣傳導機制和計劃經濟思維約束,長期以來貨幣政策當局采取的是以數量為主的調控模式,目前正處于由數量型向價格型過渡的轉型時期。現階段雖然并未觀察到我國貨幣政策中介變量失效的證據,但面對來勢洶洶的老齡化浪潮,中國貨幣政策當局要研究并借鑒國際經驗,抓緊探索更加精準的貨幣政策中介變量以應對老齡化風險。此外,在老齡經濟體中通貨膨脹和自然利率趨勢走低的背景下,我國貨幣政策當局應繼續堅持“多目標、多工具”貨幣政策理念,避免根據單一的貨幣政策反應函數行事。

(三)疏通貨幣政策渠道,并密切關注人口老齡化對其潛在的影響

老齡經濟體中的貨幣政策利率渠道、信貸渠道趨于弱化,而財富效應渠道將逐漸加強已在大部分理論和實證研究中達成共識,同時已在日本和歐盟最近的貨幣政策實踐中得以體現。在我國,利率渠道、信貸渠道以及匯率渠道是最主要的貨幣政策傳導渠道,且已有弱化的跡象,如周源和唐曉婕(2015)首次在異質性DSGE框架下證明,中國貨幣政策有效性將隨著人口老齡化加重而下降,并提出加大力度、“激進”調控的策略。基于同樣理論框架,李建強和張淑翠(2018)也發現,人口老齡化會收縮我國調控政策的騰挪空間,增加施政成本,并削弱貨幣政策刺激總需求的能力。鑒于此,中短期內我國一方面要加快推進各項改革進程,疏通貨幣政策傳導渠道。如完善利率市場化,形成合理的利率風險結構和期限結構,構建完整的貨幣政策利率調控鏈條;硬化國有企業預算約束,建立與市場機制相適應的貨幣政策調控機制,發揮利率在金融資源配置中的基礎作用,提高微觀經濟的利率敏感性。另一方面要密切關注老齡化對貨幣政策傳導的潛在影響。從宏觀傳導機制看,須監控社會總需求變化,重點甄別老齡化引起的總需求不足;從中觀傳導機制看,要關注人口老齡化地區差異及其引發的產業結構調整對貨幣政策區域效應和產業效應的動態影響;從微觀傳導渠道看,應重視微觀經濟主體的貨幣政策彈性變化。

(四)貨幣政策應堅持“總體穩健”加“定向寬松”的基本方向

理論上,老齡經濟體傳統貨幣政策失效的根本原因在于微觀經濟主體的貨幣政策彈性不足,反映了家庭偏緊的預算約束,以及居民消費面臨的效用飽和困境,同時資本邊際收益率下降也使企業在現有分工體系下擴大投資、增加勞動力雇傭的動力不足。總體來看,老齡經濟體將處于供給和需求不足的雙重約束之下(馬學禮和陳志恒,2016)。在需求側,一方面預期壽命延長導致家庭預防性儲蓄增加,抑制內需增長;另一方面,隨著世界各國普遍進入老齡化時代,預計外需也會同步縮減。在供給側,人口平衡增長使家庭消費模式趨于穩定,產業結構調整速度緩慢,無法以新供給引領新需求。基于此,破解人口老齡化困局應主要從調整經濟結構入手,并輔之以其他政策改善家庭資產負債表質量,最終在家庭與企業之間重建要素和產品流動循環,為貨幣政策調控提供著力點。據此判斷,中短期內我國貨幣政策當局一方面要堅持“總體穩健”以推進供給側改革,從而使我國經濟結構在老齡化來臨之際輕裝上陣;另一方面要通過“定向寬松”助推醫療保健、生態環保等產業發展,不斷突破科技前沿以拓展年輕在職者和老年退休者潛在需求,為貨幣政策調控創造良好條件。

(五)重視貨幣政策與財政、產業和信貸等其他經濟政策的協調配合

基于常規性貨幣政策調控效果弱化以及非常規貨幣政策能否可持續的考量,老齡經濟體中的宏觀經濟管理當局須重視財稅政策、產業政策和信貸政策等與貨幣政策的協調搭配。一方面要淘汰落后產能,修正資源錯配;另一方面要增強創新能力,促進結構轉型,最終形成以新供給引領新需求的持久動力。譬如對部分行業實行投資稅收抵免以及信貸便利,特別要強化對研究與開發活動的支持力度,依靠科技創新推動家庭需求升級。這是因為根據我們對老齡經濟體中供需結構的判斷,“撒胡椒面”式的財稅和信貸擴張并不適宜,反而容易引起產能過剩,且成本高昂。因此,我國要穩步推進供給側改革,優化財政預算,加快產業結構轉型,從而匹配需求結構與供給結構;同時要修復家庭、企業和政府的資產負債表,從而使其在面臨老齡化沖擊時有回旋和調整余地。此外,還可考慮通過延長退休年齡、生育政策改革和提高勞動參與率等途徑緩解人口老齡化的負面影響。