明代寧波的藝術品收藏

崇藝

漢宮春曉圖軸 絹本設色 250×162cm 清 袁耀 故宮博物院藏

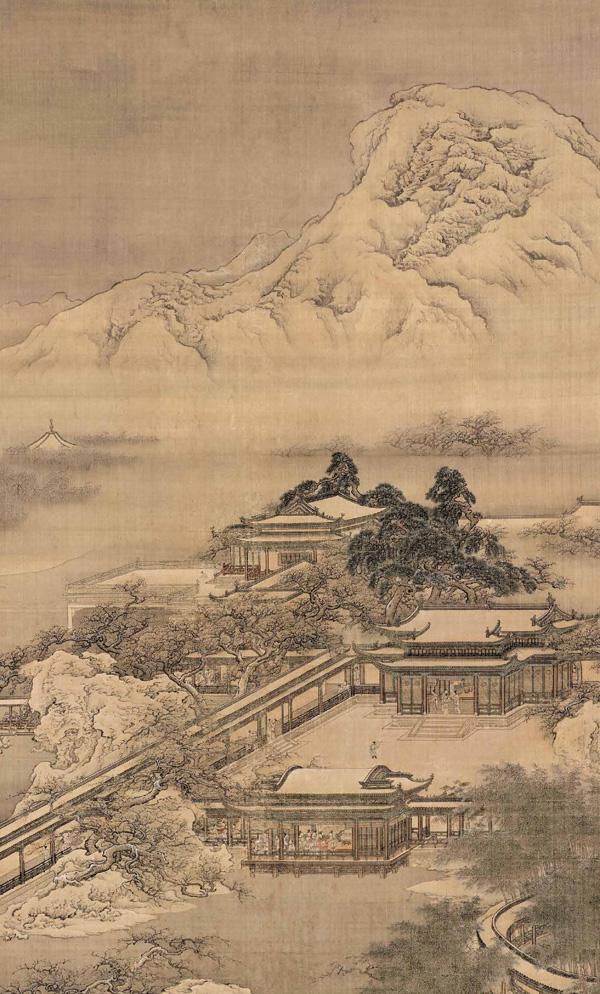

梁園飛雪圖 絹本設色 202.8x118.5cm 清 袁江 故宮博物院藏

范欽畫像

寧波藝術品市場的特點

寧波歷來注重文化的修養,崇尚科舉,素有“方志之鄉”的美譽。文人們大都具有好讀、收藏、恪守團結等特點,可以看出收藏在他們的精神活動中占據重要的地位。寧波收藏歷史頗為悠久,早在南北朝時期,余姚人虞和就有收藏書籍的活動,自宋南渡以后,寧波“鄲多世家舊族,故收藏之風蔚起”,可見到了南宋以后,寧波的收藏之風才真正興盛,這種傳統一直延續到明代。

明代的寧波經濟興盛,出現了許多專業性的市場,如寧波府所屬的鄞縣、慈溪、奉化、象山、鎮海、定海等地,都有棉花、絲織品、糧食、水產品、竹木山貨等特色市場。其中也不乏書籍、古董市場,這在當地收藏家的信札中都有記述。

寧波天一閣

就藝術品收藏的種類而言,寧波人大都以圖書善本收藏為基礎,進而延伸到碑帖及法書、名畫的收藏。但藏書在寧波文人中占有重要的地位。

然要論寧波具有藏書的特質,不得不提到聞名中外的天一閣,以及創建它的主人范欽,范欽(1506-1585年),字堯卿,號東明。寧波府鄲縣人。嘉靖十一年(1532年)即范欽27歲時中進士,初任湖廣隨州知府,后任工部員外郎,江西袁州知府,廣西參政,福建按察使等省官職。嘉靖三十九年(1560年)升任兵部右侍郎。

寧波文人范欽的收藏在明朝已赫赫有名,尤其是藏書。范氏愛書如命,嗜書成癖。但他的收藏只進不出。其足跡遍及半個中國,每到一處,都悉心搜集當地的公私刻本。對無法購置的書就雇人抄錄,經史百家之書,兼收并蓄。辭官時,他把搜集到的各種奇書帶了回來,藏于寧波月湖之濱的故宅—“東明草堂”。

同時,范欽還曾收藏有首科洪武四年(1371年)至萬歷十一年(1583年)期間,幾乎所有的會試錄和進士登科錄。之所以如此,是緣于當時寧波的科舉風氣相當濃厚,尤其是鄞縣。鄞縣出現了不少著名的科舉家族,如楊氏。明代陸瑜《縣學記》稱:“名儒輩出,甲于他邑。”至今,天一閣還存有明代科舉錄370種,其中90%以上都是孤本。

寧波天一閣

神龍本蘭亭

九成宮醴泉銘 歐陽詢

然而,范欽不單單收藏古籍圖書,碑帖書畫亦是其收藏物品之一。范欽收藏的碑帖數量在明代也是數一數二的,正所謂“明代好金石者,世稱都、楊、郭、趙四家,而不及范氏,豈知天一閣碑刻之富遠過四家”。在這些碑帖中,有許多是珍稀之物,如有三代時期的《峋峻碑》《石鼓文》《泰山石刻》碑刻;魏晉南北朝的《蘭亭序》與《舊館壇碑》;唐碑中有許多書法名家所寫的,如唐太宗《晉祠銘》、歐陽詢《九成宮醴泉銘》、虞世南《孔子廟堂碑》、褚遂良《雁塔圣教序》、顏真卿《多寶塔感應》、柳公權《玄秘塔碑》、張旭《肚痛帖》等;宋元大都是以蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄等名人為主的碑帖。可見其收藏的精富。

從以上可以看出,寧波相對而言是地處江南邊緣之地,雖然位置有優勢,但還是比較封閉,歷史上并非書畫碑帖的產地,收藏家只有從外地買入,買入不易,故不愿輕易賣出,其書畫流通并不像嘉興等其他地區那樣自如。同時,寧波文士收藏書畫的態度也不盡相同。由于受寧波向以藏書為盛的大氛圍影響,加上科舉發達、學術風氣濃厚等因素的作用,使得寧波的收藏家普遍喜歡收藏書籍。

玄秘塔碑 柳公權

天一閣藏書樓

天一閣藏《明史稿》

但是事實上,除收藏書籍外,寧波歷代的藏書家一般都會收藏一些碑帖和書畫,甚至金石印章,他們的這種收藏往往被藏書之名所掩,這種現象在寧波地區表現得更為突出,并成為寧波這一地區的顯著特質。

與江南其他城市的鑒藏情況相比,寧波收藏家的藏品多為內部流通,且自成一個較為封閉的小圈子,這種小圈子雖然與外部也存在著交流,但較少受到世人的關注。同時,由于地處江南地區的邊緣地帶,寧波與藝術創作和收藏的中心區域相距甚遠,所以從一定程度上也形成了收藏的穩定性與地域性的特點。

寧波的鑒藏家

寧波著名的收藏家除了范欽外,還有豐坊、范大澈等,他們都是當地的收藏家族,共同構成了寧波的收藏圈。

豐坊,字存禮,一字人翁,別號南禺外史,進士出身,授禮部主事。其父豐熙是明孝宗時期的榜眼。豐坊以藏書出名,他的“萬卷樓”與天一閣齊名。那么,豐坊到底藏有多少古籍呢?正德十五年(1520年)豐坊曾作一首詩:“浩然驅馬歸,育德向丘園。古書三萬卷,可以正乾坤。”可見,在豐坊27歲時就已擁有3萬卷左右的藏書,藏書量在當時是十分驚人的。

然其藏書一部分也來源于家藏。他家曾藏有一件王羲之的《稽康與山巨源絕交書》拓本,當豐坊得知同鄉楊尚書家里也有此帖時,百計求觀不得,以致“魂牽夢縈二十年,此帖流散,為豐坊所見,比之家藏之本無異,認定此帖即是母本”。豐坊曾言:“余家世寶一拓本。”可見此帖為豐坊祖傳,族人十分珍視。豐坊的聰穎學識主要受到其家世影響,他還喜歡收藏古籍和書畫,有著不凡的鑒定眼力。

豐富的家藏使豐坊從小便喜歡上了收集各類碑帖,長大之后對此更是鐘愛有加。他曾經收藏過的碑帖可知的有19件,現存豐坊收藏過的碑帖,以藏于故宮博物院的《西岳華山廟碑》影響最大。另外他曾藏有《蘭亭序》的兩種舊拓本,即定武本與神龍本。嘉靖五年(1526年),豐坊據個人收藏的底本刻石,此石現鑲嵌在天一閣藏書樓西邊的墻上,此為定武本蘭亭。《書畫跋跋》曾記:“定武蘭亭唐摹二本,其一乃豐存禮摹入石者,意全在取勢,雖稍怒張不圓凈,而筆意宛然,謂河南臨本,或近之,想其真跡決當妙。”

西岳華山碑拓本

《古篆緒論》題跋 范欽

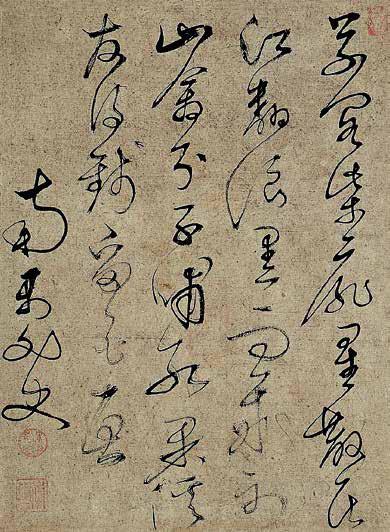

豐坊的草書千字文

豐坊的草書

此外,豐坊還陸續收藏了許多名帖,如顏真卿的楷書《干祿字書》,并認為“楊漢公翻刻,在湖州,細注拘整,無風韻”。另外,還有王獻之的《洛神賦》、鐘繇的《力命表》、王羲之的楷書《道德經》與《官奴帖》、歐陽詢的小楷《千字文》等。

大量珍藏的碑帖書畫提高了豐坊的鑒賞水平,使他很早就進入鑒定家的行列。他是明代中期與文氏父子同列的一代鑒賞巨眼,過目書畫不計其數,曾受邀于無錫的收藏大家華夏,為他鑒定家藏。并曾在27歲時于《宋徐銥篆書千文》卷后題跋:“書法唯篆六義取,皇矣侯剛文字祖,彝鼎猶存三代古,刪象蟲魚暨龍虎,商也太素周乃組,糟縱渾厚遺石鼓,斯翁雖變雅可許,省溫姿媚不足數,紛紛況也般門斧,唐之亡矣瓜裂宇,挺生有徐接斯武,繹山碑閥筆為補。”可見此時的豐坊對篆書有著自己深刻的理解,能以更高的視野看待書法作品。卷后豐坊鈐有一枚鑒賞家印,表明了志于此道的追求。

那么,豐坊的這些藏品是如何得來的呢?在信札中,豐坊如數家珍般地道出各地書畫碑帖交易的地點、古董商的住址等信息,可知他常常光顧這些地方。并且他的購買主要集中在北京、蘇州、杭州三地。如“蘇州黃攘字茂甫,號西池,住福濟觀西首,門前藥鋪,習販古董”,又如“沈植字子行,住盤門內開元寺,前有書鋪在府前,又有褚二住間門,張天章住羊肉巷”等。這些都說明了他是那里的常客。頻繁地光顧使豐坊與古董商關系很好,這些書商成為他收藏資源的固定提供者,如黃攘、沈植、褚二、張天爵等蘇州書商,甚至有些成為他的朋友,如杭州書商沈復魁。

豐坊收藏的渠道大都是商肆,有自己親自購買,也有托友人購買。除此之外,一些書商朋友會定期地為他提供藏品,甚至有些書商會幫助豐坊尋求他想得到的東西。

書畫也是豐坊所喜愛的。豐坊曾收藏過古畫,如唐人畫《倦繡圖》,元趙孟頫《列仙圖》、小楷《道德經》,元楊維禎《五福圖》,元人《真跡圖》和顧瑛《蔬果》冊頁等。還曾在宋代龔開《中山出游圖》的卷后題跋。此外,豐坊還曾長期住在華夏的真賞齋中鑒賞古籍書畫,與華夏結下深厚的友誼。

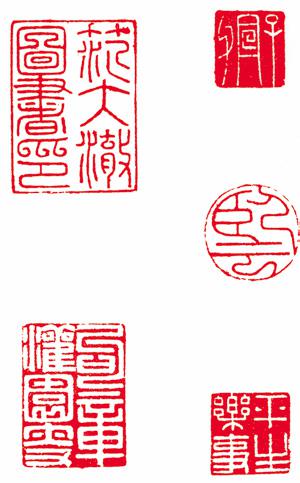

范大澈鑒賞印

除了豐坊,寧波另一位也是以藏書知名的收藏家是范大澈。他十分喜愛抄書,《甬上耆舊詩》小傳記載,(大澈)性酷嗜抄書,每見人有寫本未傳,必苦借之,以致范氏“遍搜海內異書秘本,不惜重值購之充其家”。其實,除珍本古籍外,范大澈于法書名畫、金石碑帖等亦無所不收,尤其他的古印章之藏,在明代印章收藏史上有著一席之地。

大澈不僅嗜書,對法書、名畫、碑帖也廣為收藏。《碑帖紀證》中記錄了他曾擁有過不少碑帖、帖刻的珍品:“《夫子廟堂碑》,余得曹士冕木刻,極佳;唐《化度寺故僧邕禪師舍利塔銘》歐陽詢書,中楷。吾見豐南禺所藏者,三百余字。國初拓也,今在余處。”此外還有唐《懷仁集羲之書圣教序》、唐《晉祠銘》等,不一而足,可見,大澈收藏之精。正如羅振常稱:“所載諸本,多今人所未見。帖刻,則希見者尤多。”大澈不僅收藏豐富、珍貴,而且鑒別精到,為后世留下了鑒定碑帖、帖刻、印記等的重要資料。

妙法蓮華真經

寧波與日本的藝術品交流

寧波自古以來就是我國對外貿易的重要港口之一,在唐代已躋身于全國四大名港—交州(現越南地)、廣州、明州(即寧波)和揚州。宋元時成為全國著名的對外貿易三大港口之一。

明代從立國之初,寧波就被確定為專通日本的唯一港口。據《鄞縣通志》記載:“日本與鄞交通,始于唐代宗大歷間,是時新羅宰相爭權相攻,國大亂,三歲乃定,海道梗塞,乃改由明越州朝貢。厥后相沿為例,自宋迄元不特朝貢由明,且互相交易,中國使節亦常道鄞航海,明初亦然。”寧波是日本使臣、僧侶和商人等進入中國的唯一通道,這限制了寧波同其他國家的交往,但也使寧波與日本的關系更為密切。

由于明朝嚴厲實施海禁,日本室町幕府推行與明朝通好的政策,因此形成了明政府向日本發放朝貢貿易憑證的朝貢勘合貿易體制。這種體制,使得中日兩國的邦交得以恢復。

眾所周知,遣明使船除了進貢貿易外,最主要的任務是從事私人貿易。由于巨大的利潤,使得遣明使團十分龐大,有時達到六七百人。除正副使者外,還有居座、土官等隨從者,這些人本身就是商人,來華從事銅錢、絲綢、水銀、藥材、漆器、瓷器、古字畫等買賣。但是,由于他們鉆研儒學,有較高的漢學造詣,所以會更熱衷于中國的典籍書畫和詩文的收藏。

日本遣明使團遠赴北京前后,大部分時間都在寧波度過,這樣寧波又成為遣明使團成員與明人接觸最為頻繁的地區。在此背景下,寧波地域文人群體與日本遣明使之間展開了密切的文學與藝術交流。

其時最為重要的遣明使是日本人策彥,他跟寧波有著重要的淵源。策彥曾以副使和正使的身份參與了嘉靖十八年(1539年)和嘉靖二十六年(1547年)的入明朝貢,并留下了記錄兩次入明經歷的《初渡集》與《再渡集》。

據策彥的《初渡集》載,初次入明,在寧波期間,策彥花錢購買或友人惠贈的書籍就達60余冊。他曾致信范南岡和范葵園,向他們求購古籍,并告之視書質量好惡定價。此外,求字作畫和寫序贈跋成為策彥同寧波知名書畫家及文人士子交往的主要內容。如他曾求得豐坊給他作的《城西聊句》序文和《謙齋記》。豐坊的學生柯雨窗還贈予他《怡齋賦》《送行詩文卷》《衣錦榮歸詩序》等,并送他數幅字畫。有一件可能是較珍貴的古畫,策彥后以一個漆盤和兩個紅皿換得。與方仕的交往,除多次求得他的序跋外,還求得方仕為他作的書畫20余件,并得到詹嘻與蘇軾的遺墨。

策彥佛性醇厚,博學多才,精通漢文并善作漢詩,為許多中國文士所欽佩,甚至得到了嘉靖皇帝的賞識。這些使他在明代20余位日本遣明使中顯得尤為出眾。第二次來寧波時,策彥不僅游覽了寧波的名勝古跡,購買了自己所需的物品,而且結交了當地許多的文人士大夫以及寺僧。僅在《初渡集》中提到的文士就有豐坊、范南岡、全季山、方仕、王汝升、柯雨窗、謝國經、趙一夔等。這說明策彥有很強的交際能力,同時也可見當時寧波文人開放的心態。

策彥周良像 柯雨窗 1541年 京都天龍寺妙智院藏

范南岡與策彥是多年老友,范南岡是策彥在寧波購買古籍等物時認識的中介商。一次策彥探訪范南岡,并且與他作詩酬唱,時柯雨窗也在場,但兩人只識半面,未曾留下深刻印象。后柯雨窗寄送策彥一首詩,此詩是和策彥與范南岡酬唱詩的韻,同時贈送策彥《古文大全》二冊和一幅小畫。策彥十分感動,從此兩人詩作酬答,相交日深。柯雨窗又多次帶來他的友人結識策彥,如周蓮湖、盧月漁、范葵園等。其中,范葵園也是一位古董商,策彥托他購買過古籍與黃庭堅的墨跡。如此友人帶友人,策彥在寧波的朋友越來越多。

除了以上的這些人外,我們也可從現存日本的中國書畫中看出寧波與日本交流的痕跡。如徐璉作《送雪舟歸國詩序》,現藏于日本毛利博物館,系明成化五年(1469年)贈予遣明使團畫僧雪舟等楊的餞別之作。雪舟等楊是日本室町時代著名畫僧,1467年作為天與清啟率領的遣明使團一員來到寧波,旅甬期間,曾繪有《寧波府城圖》。他與徐璉的關系頗為熟絡,在雪別之際,文人畫家徐璉作了幅畫送給了友人雪舟等楊。

四季山水圖之四 79×40cm 雪舟(日本) 東京國立博物館藏

無獨有偶,還有日本室町時代畫師一枝希維所繪《山水圖卷》,現藏于神奈川縣立歷史博物館。這幅畫曾于1476年由跟隨竺芳妙茂使團入明的新五郎攜至寧波,請寧波著名士大夫金湜為之作序,文士袁應驤為之作跋,又由新五郎帶回日本。金湜序文如下:袁應驤,字仲舉,系元代著名詩人袁士元的曾孫,世居寧波,其祖父袁珙、父袁忠徹皆喜尚詩文,精于相術,曾隨侍燕王朱棣,及燕王登基之后入仕為官。袁應驤“治《尚書》,嘗以父所纂《人象大成》進,授鴻臚寺序班”。值得一提的是,畫作者在《山水圖卷》的卷頭還留有簡短題記:“倭國畫圖筆癡墨拙,豈可堪供大邦君子之一覽乎?雖然若賜一語題左方者,希玄丹一粒點鐵作金矣。文明丙申(1476年)初秋下浣謹書。”題記文字十分謙謹,反映出當時日本畫界對于中國文藝的敬慕,以及期望與明朝文人藝匠展開對話的迫切心情。

從這些記載中,足以看出寧波與日本之間藝術品交流的密切,也反映出兩地文人畫家之間的情誼。

通過對寧波藝術品收藏的分析,一方面可以看出寧波收藏的區域特點;另一方面,透過當時文人收藏的方式及種類等細節,可以看出其時的市場機制,對我們反觀當下的藝術品市場不無裨益。

四季山水圖之二 79×40cm 雪舟(日本) 東京國立博物館藏