第一階段貿易協議達成后,人民幣匯率走勢懸疑

邵宇 陳達飛

圖/中新

北京時間12月12日晚,美國總統特朗普發推特稱,中美貿易協定的簽署近在咫尺。人民幣應聲大漲0.6%,兌美元匯率漲至7以內。稍晚,中美各自發布關于貿易談判“第一階段”協議的聲明,離岸人民幣再次跌破7。這讓人民幣匯率的走勢充滿懸疑色彩。

10月10日-11日,中美第十三輪經貿談判在美舉行。從官方報道或美方聲明來看,本輪談判在農業、知識產權保護、匯率、金融服務和技術轉讓等各方面都取得了“實質性進展”,尤其令市場關注人民幣匯率。根據中美雙方的聲明以及美國貿易代表辦公室發布的協議摘要來看,“貨幣政策與匯率問題”是談判的焦點。

在當前這個背景下,不禁讓人想起1985年的《廣場協議》,中國和美國是否會簽署中美版本的匯率協議,人民幣是否會復制1985年后的日元走勢,又憑什么可以復制?中美關于匯率的共識將會給中國的國際收支,以及中美的雙邊貿易帶來什么影響?本文希望從短期和長期兩個維度作答。我們的一個基本觀點是,雖然故事很像,但卻不能簡單類比。

很可能的情況是,《廣場協議》的故事背景,《盧浮宮協議》的故事情節。美國一向指責中國操縱匯率和利用競爭性貶值獲取商品的國際競爭力,并將中國貼上了匯率操縱國標簽。但自2005年浮動匯率制改革以來,人民幣已經逐漸與美元脫鉤(除金融危機期間)。

“8·11”匯改以后,人民幣中間價定價機制更加成熟,也更加市場化。故從2015年前,IMF宣稱,人民幣已經不再低估。過去十多年間,是人民幣匯率均值回歸的過程,至今,已經形成雙向波動情景(圖2)。任何預測今后人民幣會呈現單邊貶值或升值的言論都必須建立在對中國供給側結構性改革的成效以及中美綜合國力和宏觀經濟運行對比的基礎上。

圖1:上證綜指與人民幣匯率走勢的一致性

資料來源:CEIC、東方證券。制圖:張玲

圖2:1957年以來人民幣匯率走勢

資料來源:CEIC、東方證券

日美廣場協議的背景

一定程度上來說,《廣場協議》是美國種下的因,卻由日本承擔了果。

廣場協議被看作是日美貨幣戰的經典案例,直接目的是緩解美日貿易的結構性失衡。1979年沃爾克擔任美聯儲主席之后,美國貨幣政策重心在于應付國內的通貨膨脹,政策利率一路走高,引發大量海外資金流入美國,美元指數也隨之扶搖直上,加劇了貿易收支的失衡狀況。雖然自1971年之后,日元兌美元匯率已經大幅升水,但還遠沒有達到可以平衡國際收支的水平。1980年二季度至廣場協議簽署之前,美元指數和美日雙邊匯率出現背離,前者從85升到160,升值近100%,而后者基本維持在250日元/1美元的水平。

1985年以前,從白宮到財政部部長唐納德·里甘和副部長斯普林克爾,都是市場的信徒,認同“市場決定貨幣價值”的觀念,認為浮動匯率制會使貿易失衡重歸平衡,故對匯率持“不干預”態度。但是,共和黨里根于1981年上臺后便奉行強勢美元政策,一直持續到1985年。強美元導致美國制造業和農業部門的國際競爭力衰減,“全行業正經歷貿易額的下跌……因為美元升值和需求增長持續走低,使得商品的美元價格和出口量下跌,美國傳統的農產品順差已經從三年前的水平萎縮到85億美元。下跌同樣發生在美國的原材料出口領域”。而且強美元主張也符合共和黨不斷擴大的服務業選民的利益,以華爾街精英為代表。但第二個任期開始,里根政府改變一貫以來所秉持的“強美元代表強美國”觀念,開始考慮通過美元貶值來扭轉國內經濟的頹勢。

里根政策取向的轉變,政治上的考慮不容忽略。1984年11月,貿易逆差問題已經成為里根謀求連任的議題之一。“里根的競選顧問們發現,將貿易逆差歸因于日元可以作為當下的競選策略:不是美元太強勢了,而是日元太弱了。”廣場協議之前,支持美元貶值的李·摩根還動員財政部和高校研究人員對日本是否操縱匯率進行調查。吉爾平也認為,是里根政府認識到了國會中貿易保護主義情緒過于強烈,才向德國和日本等施壓,要求它們干預貨幣,壓低美元匯率,并刺激內需,以平衡美國貿易赤字。當然,這也被解讀為里根以退為進的策略,若不如此,國會的保護主義者可能會變本加厲。

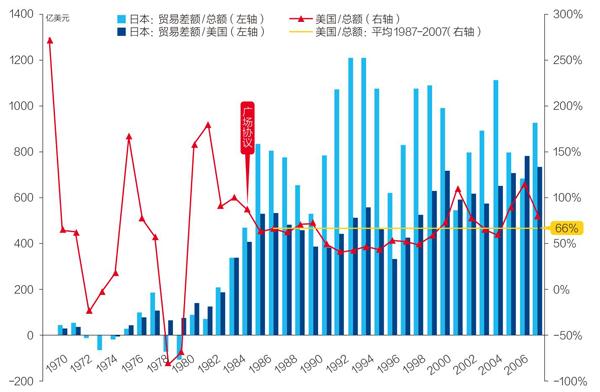

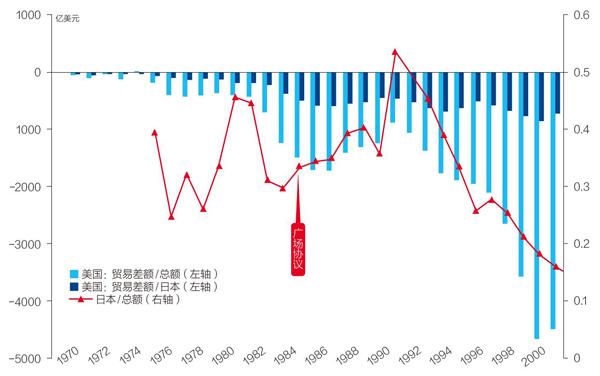

從圖3和圖4可以看出,日本對美國的順差和美國的貿易逆差總額正是從1980年開始擴大的,而且,美國是日本貿易順差最主要的來源。1981年-1984年,日本對美順差占比分別為157%、180%、90%和99%,這說明,1981年和1982年,日本對美國以外的國家整體上是逆差;1983年和1984年,對美國的順差基本上就是日本的貿易總順差。從圖4可以看出,最高峰的1981年和1982年,美國對日本的貿易逆差占美國總逆差的比例約為45%。所以美日貿易失衡的結構是不對稱的,其含義是:日本對美國的貿易順差的依賴度更高,所以對日美雙邊匯率的變化會更敏感;對美國而言,即使是修正了日美雙邊匯率,對整體貿易逆差狀況的改觀也很難說是決定性的。這一點從圖3和圖4中也得到了印證。

圖3:上證綜指與人民幣匯率走勢的一致性

資料來源:IMF、CEIC,東方證券

圖4:1970年-2000年美國對外貿易走勢

資料來源:IMF、CEIC,東方證券

1985年廣場協議之后(1986年與1985年持平),日本對美國的貿易順差、日本貿易總順差,以及日本對美貿易順差的占比均出現了下降。相反,美國的情況不太一樣,除了日本,簽署廣場協議的還有聯邦德國、法國和英國,美元指數下降47%,使得美國貿易逆差總額收窄的速度快于其對日本的雙邊貿易逆差,反而使其對日本的貿易逆差的占比提升了,從1985年(33%)到1991年(53%),提升了10個百分點。但整體而言,美國貿易逆差狀況有了暫時的改善。1990年之后,美國的貿易逆差再次持續擴大。這是因為,美國的貿易逆差只是國內結構失衡的鏡像。

《廣場協議》眾生相

了解《廣場協議》的緣起和始末,以及G5(五國集團)各自的訴求,對理解中美博弈下的人民幣匯率有非常重要的意義。

首先是美國。除了貿易逆差,1985年也是美國自二戰結束以來首次由債權國變為債務國的標志性年份。美國認為,原因之一是美元被高估了。據Bergsten(1985年)的估計,美元的貿易加權匯率被高估了30%-35%。

在這個背景下,美國國會的貿易保護主義抬頭,貿易戰一觸即發。時任日本《朝日新聞》駐華盛頓記者船橋洋一描述:“那段時間,每天報道的內容都是美日兩國的貿易問題。從家電、汽車、機床、精密機械、工程機械、通信機械、半導體、超級計算機到煙草、大米,兩國在各個領域都存在著貿易摩擦。在美國,要求對日本商品進行進口限制的呼聲與日俱增。”船橋洋一表示疑惑,其《管理美元》中寫道:“當時美國有許多人對日本懷有敵意。修正主義者開始出現,他們強調日本制度和文化與西方的自由民主截然不同,是一種威脅。我當時感到迷惑的是,為什么美國在美日兩國是同盟的情況下還對日本有著如此大的敵意。我現在明白了,那是追趕者與被追趕者間零和心態的悸動。這是一種‘修昔底德陷阱式的權力動力學。”

作為糾紛的一個部分,匯率的調整成為核心議題。除此之外,美國還要求德國和日本采取刺激內需的方式緩解其對美國的巨額順差,并提振全球經濟。相比刺激內需,而是更愿意采取日元升值的方式扭轉貿易失衡狀況。大藏相竹下登表示,這是“兩害相權取其輕”的選擇。但美國還是將縮減國內財政赤字作為談判籌碼,要求德國和日本刺激內需。

討價還價的結果是,日本同意采取適當寬松的信用環境來增加私人消費和投資,德國則承諾施行減稅計劃。1986年5月東京會議,時任美聯儲主席沃爾克和財政部長詹姆斯·貝克再度對日本和聯邦德國施壓,要求其配合美聯儲的行動,刺激內需,但又一次遭到拒絕。8月21日,美聯儲再次單方面將低貼現率降至5.5%,這是九年以來的最低水平。考慮到美國提出的繼續讓美元貶值的威脅會對出口造成負面影響,日本跟隨美聯儲,將貼現率降至戰后低點3%,至1987年2月第五次降息。這其中也有貝克向日本央行施壓的影響,美國想以此引導德國聯邦銀行降息,日本自身的考慮則是“努力阻止日元升值,沒別的”。廣場協議簽署一段時間以后,日本一直在與美國交涉,希望適可而止。

日本。從船橋洋一《管理美元》的記述來看,日本國內存在較為廣泛的支持日元升值的政治基礎,如首相辦公室和通商產業省的官員,他們認為日元與美元匯率的失衡所導致的美日貿易失衡是導致美日貿易爭端升級的原因。廣場會議前,美國國內的保護主義情緒到了失控的邊緣。當時美國的一位著名記者西奧多·懷特聲稱:“日本人正在發起歷史上新一輪最輝煌的商業進攻,他們到處摧毀美國工業。”1985年,美國半導體公司首次聯合發起了針對日本微型記憶芯片的反傾銷活動。1985年春,美國國會兩院均通過了指責日本不對等貿易行為的決議,給日本施加了較大的壓力。

時任日本首相中曾根康弘自始至終是支持強日元的。自1982年當選為首相之后,他便開始推動日元升值,開放日本國內市場等一系列自由化政策。并且,他將日元升值作為推行國內經濟結構性改革的前提。

大藏省是掌控日本財政政策和匯率政策的權力機構,其首要信條是預算平衡。1973年石油危機使大藏省認識到,日本國際收支狀況對日元匯率極度敏感。曾經對日本有利的日元匯率,開始變為不利,低估的日元導致進口石油價格較高。大藏省開始改變對匯率的態度,認為日元漸進升值是可接受的,并將其作為替代財政刺激的手段。與此同時,隨著日本制造業部門對外直接投資的增加,日元升值對他們而言也是有利的。故通產省也是支持日元升值的。

但是,很顯然,《廣場協議》后的日元貶值幅度超出了日本的預期。1986年10月,宮澤與貝克在華盛頓會晤,發布聯合聲明——“貝克-宮澤協議”,日本希望美國同意聯手干預外匯市場,將美元兌日元匯率穩定在180左右。因為自《廣場協議》簽訂以來的一年時間里,日元兌美元匯率已經升到154,升值幅度超過40%。這直接威脅到首相中曾根和大藏相宮澤的執政地位。

然而,做出妥協的仍然是日本。日本希望用一攬子刺激內需的方案換取美國在穩定匯率上的表態,如232億美元的補充預算計劃,以及將貼現率從3.5%下調到3%,但最終換來的只是美國口頭上模棱兩可的“承諾”。10月之后,美元繼續貶值。美國指責日本刺激內需的措施執行不到位,對宮澤的政治地位起了疑心。而日本對美國“自由放任”的態度也是倍加指責,認為其違背了雙方的聯合聲明。

日元升值并沒有緩解美國國內對日本的抵制情緒,限制日本出口的呼聲依然高漲。可見,即使中美達成了匯率協議,寄望以此緩解中美未來的沖突,可能也過于樂觀了。

聯邦德國。德國有三個層面的考慮。第一,德國內部經濟平穩運行處于首要地位。德國憲法賦予了聯邦銀行至上的獨立性,這增強了其在談判中的話語權。跨部門政策協調行動中,控制通貨膨脹是聯邦銀行的信條和底線。聯邦德國認為,美國的貿易逆差是美國自身的政策和經濟結構導致的,所以對干預美元沒有興趣,對美國提出的通過降低貼現率刺激內需的要求更是置若罔聞。

第二,保持歐洲經濟和歐洲貨幣體系的穩定。德國更長遠的目標是建立歐洲經濟共同體。聯邦銀行的目的是維持對外的浮動匯率和歐洲貨幣體系內部的固定匯率。對外的浮動匯率可以強化聯邦銀行的獨立性,而對內的固定匯率則是設立歐洲貨幣體系的初衷。廣場會議后,1986年3月和1987年1月的兩次降息,也是為了防止歐洲內部出現投機而做出的“政治上痛苦的決定”,是德國在國內和歐洲整體目標間的一次平衡。德國之所以不愿意聯合干預美元,還因為強勢美元為歐洲貨幣體系的穩定營造了一個好的環境。如果馬克兌美元升值,其他國家也要跟著馬克升值,因為,馬克在歐洲其他國家貨幣匯率的“參照系”,即使是英國,也在80年代中后期與美元脫鉤,轉而盯住馬克。

第三,最外圍的一個層面,是德國要立足于歐洲參與全球化。由于兩次世界大戰的歷史原因,德國崛起會增強歐洲內部的離心力,但德國也不能因此阻礙發展。所以,德國的定位是歐洲的“發言人”,代表歐洲在世界發聲。這樣,就為德國崛起披上了一層外衣。德國一定要將自身的發展嵌入在歐洲整體的發展中。

如果說聯邦德國擔心的是美元持續下跌會影響歐洲貨幣體系的穩定,甚至會導致其破裂的話,法國最擔心的事,就是德國掌握歐洲貨幣體系的主導權。所以,法國參與廣場會議的目的在于利用國際協調來制約德國。在歐洲之外,給德國再上一道枷鎖。至于英國,則是明確表示不愿意支持匯率干預行動。所以,廣場會議的主角是日本和美國。

《盧浮宮協議》與金融震蕩

首先需要說明的是,廣場協議于1985年9月簽訂,但匯率市場在1985年2月份就已經出現擾動,美元指數由升轉降,各國貨幣兌美元的匯率止跌反彈。這是由市場預期驅動的。

1985年2月,日元兌美元匯率為260.48,到9月,已經升至236.53,升幅9.2%。法郎與日元走勢基本重合,馬克和英鎊也有不同程度的貶值。9月份之后,各國匯率繼續貶值,至1987年2月盧浮宮會議之前,馬克又升值了36%,日元升35%,法郎升30%,英鎊僅12%。對比美元指數的升幅(29%),馬克和日元可謂“超調”。

匯率市場的情形讓日本和日本政府坐立難安。美聯儲主席沃爾克擔心美元會“自由落體式”下跌,財政部長貝克也開始擔心美元貶值和全球匯率市場波動給美國國內和對外經濟與金融活動帶來負面影響。日本對超預期的升值感到擔憂,繼續向美國妥協(降低貼現率、刺激內需),又經美、日和聯邦德國的協商,五國集團于1987年2月21日-22日在法國盧浮宮開會,商議如何穩定匯率市場,以及協調國內政策,這就是《盧浮宮協議》,也被稱為《廣場協議2.0》。如果說五國集團在廣場會議上的共識是“美元應該貶值”,那么盧浮宮協議的共識就是“匯率應該穩定”。美國答應削減聯邦政府赤字,日本和聯邦德國同意刺激內需。

《盧浮宮協議》確定的日元-美元匯率的中樞為153.5,漲跌幅2.5%以內,各國自愿干預外匯市場;2.5%-5%以內,需要加大干預力度;超過5%,則必須協調干預。日本首相宮澤認為150是底線,后又妥協至145。協議簽署后的一個月內,匯率保持了穩定。但從3月24日開始,美元兌日元匯率跌破150。這引發了預期的扭轉和美元的進一步貶值,并在國際金融市場上引起軒然大波,加劇了美國的資本外流。沃爾克擔心的事情最終還是發生了。在美元跌破150關口之后,在美元貶值預期強化的情況下,市場參與者開始賣出美元國債,買進日本國債,使得美國30年期國債收益率持續上行,從2月24日的7.27%下降到5月20日的8.92%,兩個月內上升了165bp。與之相反,日本10年期國債收益率從3月26日的4.64降至5月13日的3.46,降低了118bp。

美聯儲一開始并沒有意識到是匯率引起的資本外流。直到5月下旬,美聯儲才發聲,要保衛美元。這是自《廣場協議》簽訂以來的首次。7月初,美元-日元匯率回歸150。格林斯潘在8月11日接替沃爾克成為美聯儲主席,僅三天后(8月14日),美元又跌破了150,直到1993年3月7日才再一次站上150。但是,這一次跌破150,徹底擊潰了市場的信心,扭轉了市場預期,并觸發了1987年10月的股災。

此后,《盧浮宮協議》成為一紙空文。里根要求美聯儲降低利率來為經濟托底,提振市場信心,美元匯率進一步下跌,兌日元匯率一度跌穿了140。盧浮宮協議上確定的2.5%的浮動區間的下限是142.43,5%浮動區間的下限是139.04。所以,美元已經跌破協議區間。日本政府的一位高級官員憤怒地評論道:“美國作為一個債務國,只要其債務人身份不變,只會不斷地讓美元貶值。”美國的我行我素導致聯邦德國和日本國內的民族主義和反美情緒不斷增長。

由此可見,即使是大國聯合干預,也需要對市場的力量持有敬畏之心。而且,1987年的外匯規模與今天已不可同日而語。無論如何,從較長的時期來看,《盧浮宮協議》之后,匯率較之前還是更加穩定了。

從廣場協議到盧浮宮協議,是主要大國在布雷頓森林體系崩潰后對世界貨幣秩序“無序”狀態開展的一次拯救行動。人們認識到,浮動匯率并不能使貿易自動回歸平衡。所以,里根在第二任期中放棄了“不干預主義”。實踐證明,當國際責任與國內政治或經濟目標沖突時,一國會優先考慮國內。結果就是,國際政策協調往往是形式大于內容。

現任美國貿易代表萊特希澤曾估計,以貿易加權匯率測算,人民幣匯率被低估25%,人民幣兌美元雙邊匯率被低估40%。一直以來,美國也認定中國通過低估人民幣匯率以促進出口,認為這是“重商主義”和“國家資本主義”,美國也因此將中國貼上“非市場經濟國家”和“匯率操縱國”的標簽。

對人民幣匯率走勢的猜想

現在的關鍵問題是,人民幣會繼續升值嗎?會升到什么位置?在金融開放的大背景下,是否會引發熱錢流入,推升國內資產價格的泡沫?

由于信息不完全,我們并不知道特朗普所說的“匯率協議”的具體內容,只知道中國承諾會提高外匯市場的透明度。我們認為,《廣場協議》作為參照系可能并不合適,反而是《盧浮宮協議》的借鑒意義更強。因為前者的共識是美元貶值,后者的共識是穩匯率。中美很難在人民幣-美元匯率的合理位置上達成共識,但確定一個所謂的“底線”是有可能的。對美國而言,希望設置的應該是人民幣貶值的底線。如同《盧浮宮協議》所確定的“雙重走廊”,當人民幣跌破第一個底線時,中國需要采取某些措施,如提高外匯交易風險準備金率等。如果人民幣繼續貶值,并突破第二個底線,中國甚至需要在外匯市場進行一定干預,中美也有可能會協調干預外匯市場。

第二,《廣場協議》簽訂之前,美元被認為是顯著高估的,現在的情形有較大區別。美國國內的貨幣政策是重要原因。為了抗通脹,沃爾克第一任期內,聯邦基金利率基本位于10%以上,最高時達到了19%的位置。這引發了資本流入和美元大幅升值,美元指數在1980年到1985年間升值了1倍。但今天,情況變了。

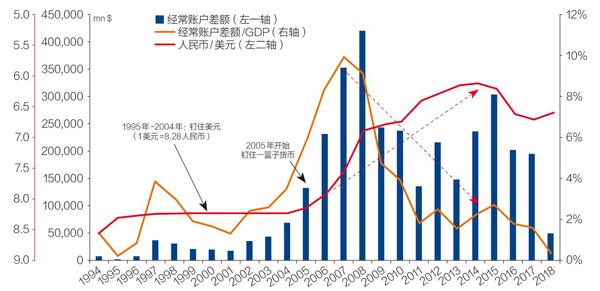

第三,人民幣匯率已經接近均衡位置,所謂“人無貶基”。中美貿易糾紛發生以來,人民幣匯率從6.3降到了7.1,降幅12.7%,這并不是由經濟基本面決定的。早在2015年,IMF在評估中就稱人民幣匯率已“不再低估”,而那時的人民幣兌美元匯率就是在6.3左右的位置。2005年“7·21”匯改以來,人民幣匯率長期單邊升值,這是一個均值回歸的過程,經過十年時間,升幅接近30%。在這個過程中,中國的貿易收支順差占GDP的比重不斷下降,在2010年前后下降到3%的合理水平內,2018年僅為0.3%,這也反映出人民幣匯率水平趨于合理。2015年“8·11”匯改之后,人民幣兌美元的中間價定價機制更加市場化和透明化,雖然之后人民幣持續貶值給外匯儲備造成一定壓力,但這與當時美聯儲加息和中國金融去杠桿的宏觀環境是密切相關的,并非基本面因素。

我們曾提出“人民幣匯率何時完成那一豎”的問題,即何時完成走完單邊升值區間。我們認為,從2005年“7·21”匯改人民幣與美元脫鉤算起,到2015年的“8·11”匯改的這十年,人民幣單邊升值,可以看作是均值回歸。“8·11”匯改之后的四年,人民幣開始雙向波動,人民幣有效匯率指數的中樞在120左右,人民幣兌美元匯率的中樞在6.5左右。

所以,在不發生系統性風險事件的前提下,人民幣并無長期貶值的基礎。引起人民幣大幅貶值的情形可能有兩個:一是風險資產價格崩盤,引發金融系統性風險;二是貨幣政策的持續、大幅寬松,引發通貨膨脹。決策層對資本賬戶開放的態度一直比較謹慎,在實體經濟不出現硬著陸的風險和中美經貿關系不進一步惡化的前提下,資本大量外逃的可能性也比較小。

如果中美經貿關系持續改善,由于中美利差的存在,短期而言,人民幣升值是大概率事件。筆者將日元和人民幣匯率,以及匯率制度改革和重要國際事件了一個對照。日本是1949年行使盯住美元制度的,中國始于1994年。同樣,日本是1973年改行浮動匯率制的,中國從2005年不再盯住單一美元。12年后,又是美日與中美的貿易糾紛,接著便是“貨幣協議”。故事的前半場極其相似,下半場如何?

圖5對人民幣未來走勢作了猜想,即圖中的三條虛線,其中,前兩條代表的是人民幣升值,第三條代表的是人民幣貶值。要是人民幣復制日元1985年之后的故事,對應的就是曲線1。關鍵問題是,日元何以持續升值?

圖5:人民幣匯率與經常賬戶走勢

資料來源:CEIC、東方證券

我們認為有兩個原因,一是日本在海外布局的產業鏈,可謂在海外再造了一個日本;二是1990年泡沫破裂之后,日本國內長期通縮。至少從目前來看,中國是不具備這兩個條件的,但也不能因此否定曲線1所代表的路徑,因為還有這兩個條件并非必要條件。人民幣匯率的長期趨勢,取決于中國經濟的基本面。從新時代改革的要求來看,主要取決于全要素生產率能否提升,這又取決于供給側改革的成效,改革的成效決定了人民幣匯率的趨勢。

最后,需要強調的是,持有“低估有利”觀念的仍然是貿易思維,如果從金融供給側的角度來看,結論可能相反。因為人民幣匯率低估是塑造中國金融抑制體制的源頭之一,而金融抑制又是導致國內金融市場結構性失衡、資本市場發展和金融開放相對滯后的原因之一。麥金農認為,“凡是那些在穩定物價和匯率方面獲得成功,同時在開放的資本市場上對銀行存款保持一定的正利率的國家,其真實資本產出效率都要大大高于金融體制仍處于‘抑制狀態下的那些國家。”人民幣匯率價值回歸,將為改革金融抑制體制奠定基礎。

(編輯:蘇琦)