新會景堂圖書館館藏日本漢籍述略

(江門市新會區景堂圖書館,廣東 江門 529000)

新會景堂圖書館(以下簡稱“新會館”)由香港愛國同胞馮平山為紀念其父馮景堂而創建,1922年奠基,1925年竣工開放,迄今有90多年歷史。因辦館時間長,館藏較為豐富,藏有一批珍貴古籍。2007年“中華古籍保護計劃”正式啟動,在廣東省古籍保護中心的指導下,新會館開展古籍普查工作,現已全面完成普查。在普查過程中,還意外地發現了一批日本漢籍。因為此次普查不收錄境外版本,所以這部分館藏未能納入普查范圍,但無論從內容到版本都有其獨有的特征和文獻價值。在古籍普查的同時,新會館也完成了館藏日本漢籍的整理、編目工作,摸清了館藏日本漢籍的種數、冊次、版本等情況,現對此批日本漢籍略作考述,特撰此文,就教于方家。

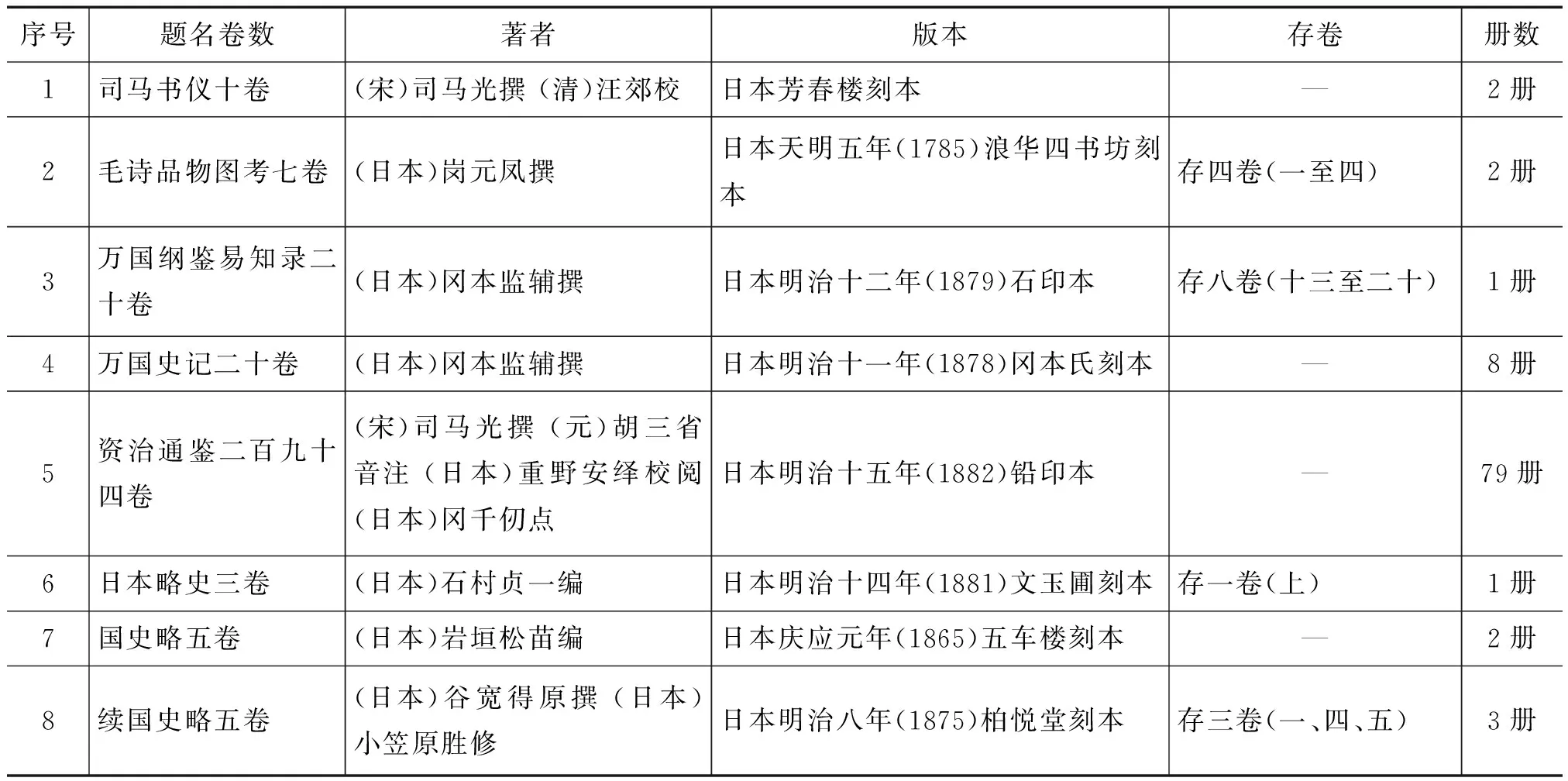

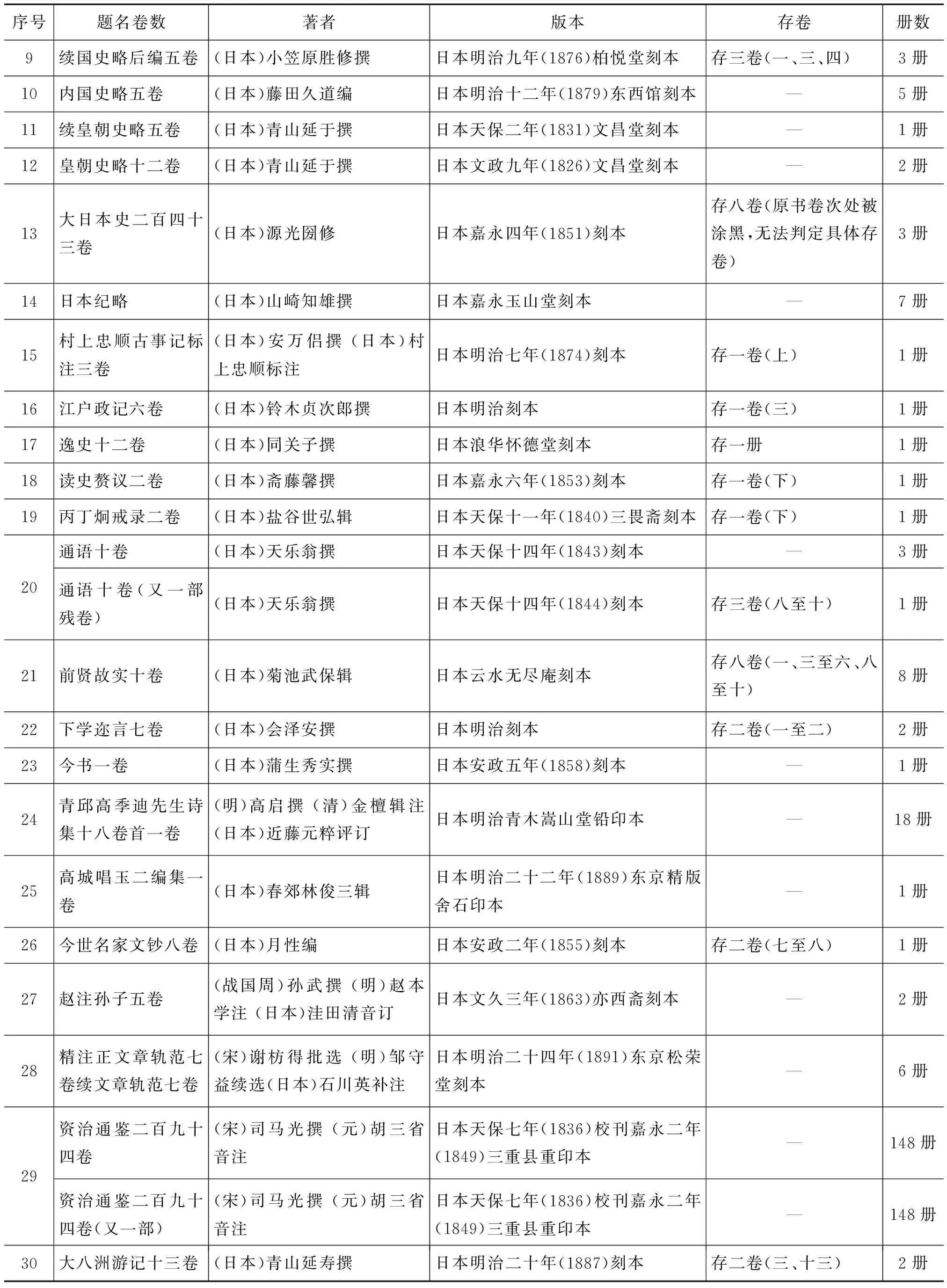

1 館藏日本漢籍名錄

漢籍,顧名思義就是用漢字撰寫的書籍。中華民族有著悠久的歷史和燦爛的文化,作為承載這一文明史的漢籍,浩如煙海,廣傳域外,深刻影響著周邊國家的文明進程。日本刊印的大批漢文古籍(即日本漢籍),便是日本民族吸收中華文化的證物。新會館館藏日本漢籍共30種32部465冊(見表1)。

表1 新會館館藏日本漢籍一覽表

續表1

2 館藏日本漢籍的來源

新會館所藏日本漢籍,一部分源于購買和捐贈,一部分是解放初期下鄉征集而來。

2.1 購買

新會館《入藏圖書登記簿》有錄:“《精注正文章軌范》七卷、《續文章軌范》七卷,日本明治二十四年(1891)東京松榮堂刻本6冊,于1974年7月3日在新會區大澤鎮收購得之。”

2.2 捐贈

《資治通鑒》二百九十四卷,日本天保七年(1836)校刊嘉永二年(1849)三重縣重印本,148冊,此刻書葉為皮紙,封面封底為黃色竹紙,筒子皮形式,封面未貼題簽,前后各夾一張紅丹紙,疑為后人重新裝訂。1960年6月17日由何劍庵惠贈,每冊書前均鈐贈書印,并記錄贈書時間、贈書人、圖書登記號,此部漢籍的登記號為“28945-29092”。又一部《資治通鑒》二百九十四卷,日本天保七年(1836)校刊嘉永二年(1849)三重縣重印本,148冊,此刻書葉為皮紙,書皮為黃色壓花紙,扣皮形式,封面貼題簽,鈐“莫世中璽”“世中珍藏”等印。《炎黃天地》2005年第2期曾刊新會館已故老員工梁如松撰《新會區“知識府庫”景堂圖書館》一文,文中提到“有一位莫世中老師,在“文革”‘破四舊’期間,知道自己所藏的圖書資料由街坊集中在景館(新會館又稱為景館)。這些圖書,部分是家傳文獻,部分是他在廣州求學期間購買。后來“文革”結束開始清理時,本來有機會追還,但他全部交給景館保存處理”。所以此刻視為莫世中捐贈新會館。

2.3 征集

除上述3部書合計302冊外,其他29部163冊均為解放初期下鄉征集所得,館藏《征集圖書目錄》均有記載。新會是文化比較發達的地區,有價值的圖書文物,留存民間不少。解放初期新會縣委書記黨向民注意到這一問題,于1956年2月,指示新會縣文化科組織人力下鄉征集圖書文物。新會館工作人員梁如松有幸參加此次征集工作,并撰文《我參加征集圖書文物工作的經過》,文中提到征集小組曾往外海征集圖書文物。清末民初,外海留洋青年人數居五邑鄉村之冠,且特別喜歡留學日本,比較出名的有陳子褒和陳少白,受他們的影響和啟發,外海青年向往留日取經,學習日本的社會變革經驗,期待學成歸來報效祖國。繼陳子褒和陳少白之后,先后留日取經的外海學子還有陳鳳翔、陳晉英、陳韻樓、陳樹梅等,這批征集的日本漢籍有可能是留學日本的外海人帶回來的。

3 館藏日本漢籍的版本特征

新會館館藏日本漢籍相對于傳統中國古籍具有其獨特的版本特征,主要體現在以下幾方面。

3.1 裝訂

大部分日本漢籍為四眼單絲線裝訂,裝訂眼之間基本等距,裝訂線離書邊距離小于中國古籍,一般為1厘米左右。而中國古籍多為雙線裝訂,單絲線裝訂時間長了,容易斷線,館藏日本漢籍書葉散落現象較嚴重。

3.2 開本

日本漢籍開本較中國古籍方正,也就是說日本漢籍開本的縱橫之比小于中國古籍,如果一部書的高度跟中國古籍的高度相等,則其寬度往往大于中國古籍。計算館藏30種日本漢籍的縱橫之比,取其平均值約為1.46∶1,對館藏中國古籍抽樣30種調查,其縱橫比的平均值為1.68∶1。

3.3 外封

外封包括封面和封底。日本漢籍外封略大于書葉,而中國古籍外封與書葉一樣大。還有特別顯著的一點,日本漢籍外封用紙通常比中國古籍外封用紙厚,修復專家潘美娣到館查看這批書時曾說:“日本制作外封的紙張是用三層皮紙拓好再壓花,因為拓的過程需要大量糨糊,這可能也是日本蟲蛀比同期中國本要嚴重很多的主要原因。”日本漢籍外封為扣皮形式,四邊內折,然后將一張與書葉大小相同的薄紙粘于其上,有的甚至將書名葉直接粘于外封上。

3.4 紙張

日本漢籍書葉多用雙指簾紋皮紙,其質地粗厚,紙張纖維長,韌性極好。針對這一特點,新會館以《和刻本古籍修復工藝和材料研究》為題申報了新會區科技計劃項目,采用紙漿補書機對此批漢籍進行了修復,效果良好,得到業內專家認可,此課題獲新會區科技進步獎二等獎。

3.5 訓讀符號

大多數日本漢籍在漢字行間都有細小的日語訓讀符號,對字詞施以假名,用以表示日語的閱讀順序。新會館館藏30種日本漢籍中,24種為訓讀本,這也是辨識日本漢籍最主要的依據之一。

4 館藏日本漢籍的特色及其文獻價值

4.1 館藏日本漢籍的類型

4.1.1 翻刻本。中國典籍東傳日本,因路途遙遠,數量有限。為了滿足國民對漢籍的大量需求,日本書商以中國典籍為底本刊印形成了翻刻本,因此最大限度地保留了中國刊本的特色,但也因其同中國刊本相似度較高,在版本鑒定中應仔細辨認。新會館館藏翻刻本1種,即《司馬氏書儀》十卷,日本芳春樓覆雍正二年(1724)汪氏刻本。書前有未署名者撰序,該序后有“傳梫書堂”“稚川世家”兩墨印;清雍正元年(1723)汪亮采撰序。目錄后有雍正元年汪郊撰跋,雍正二年汪祁撰跋。書后有雍正二年汪郯撰跋。黃色內封刻“溫公書儀。芳春樓蔵”。七十年代,此刻本曾被定為清雍正刻本,后筆者查得芳春樓為日本藏書樓,此刻書葉為皮紙,又葉德輝所著《書林清話》卷三有錄:“葛氏傳梫書堂。紹興二年壬子(1132)。刻《溫公書儀》十卷,序后有木記二,曰‘傳梫書堂’,曰‘稚川世家’。雍正年間汪亮采有翻宋刻,日本又翻汪本。”故版本定為日本芳春樓覆雍正二年(1724)汪氏刻本。

4.1.2 校注本。漢籍的盛行,涌現了一批研究漢籍的日本學者,他們深入研究,對比不同版本,對漢籍進行考核、校正、注釋等,形成校注本。新會館館藏校注本5種,含《資治通鑒》2種以及《青邱高季迪先生詩集》《趙注孫子》《精注正續文章軌范》。這些注釋或在天頭,或小字雙行夾于文字間,或兩截板,上欄注釋。這些注釋,注解甚詳,有的水平頗高,對于中國學者大有裨益,尤其為我們今天的古籍校勘工作提供了珍貴的文獻資料。館藏天保七年(1836)校刊嘉永二年(1849)三重縣印《資治通鑒》,書前刻佐藤坦跋文《刻資治通鑒跋》,此跋有曰:“原書系陳仁錫評本,分屬儒員數名,偏覓異本校訂之,表同異于欄外,庶乎無復紕繆……固無待于改槧然至于校訂之精,罔或遺漏,則此刻蓋有優勝于西土通本者,幸再入于西土,則彼稱其出藍必矣!”透過這些文字可以窺探日本學者嚴謹的治學精神,今天這套書正如日本人預言,已回流入中國,回流入新會館,是否青出于藍,還得經過對比和鑒別才能知曉。這些校注本,也是研究中日文化的一個重要領域,有待專家學者去認識和研究。

4.1.3 日本人撰漢文著作。除以上6種漢籍外,其余24種均為日本人撰漢文著作,以史部居多,史部有18種,其中記載日本本國歷史的有16種,世界歷史的有2種,且版本時間均為19世紀中后期。新會館是一個縣級公共圖書館,藏書有一定局限性,但它的藏書結構也是其他大型公共圖書館的一個縮影。這種藏書結構反映日本人在19世紀中后期撰著刊刻歷史作品較多,特別是本國歷史作品。19世紀中期,日本封閉的國門被打開,日本人首次接觸到西方工業革命的先進成果,從此,走上“脫亞入歐”的道路。經濟的發展必然產生文化自信。長久以來,在中日兩國的交往中,中國一直以大國自居,藐視日本,而日本卻拼命追趕,不斷表現自我歷史。多部日本人撰刻的漢文史籍傳入中國,一方面傳達了這樣的信息:日本并非中國想象的那種蠻夷之國,其也有自己的歷史和很高的文化水平;同時,也從另一個側面反映了明治期間日本雖然西學盛行,但漢學也并沒有完全衰退,反而掀起了一個聲勢頗為浩大的史學熱潮,特別是“史略”這一撰史體例很受歡迎。新會館館藏的16種史籍中就有6種采用了這一體例,分別為《國史略》《續國史略》《續國史略后編》《內國史略》《皇朝史略》《續皇朝史略》。

日本在歷史上曾如饑似渴地收集中國書籍,收藏的中國書籍數量很龐大,對中國的了解也很深入。相反,中國很少收集日本的書籍,對日本的了解也不是很深入,這使得國內難以尋覓研究日本歷史文化的第一手資料。從這個意義上來說,這部分文獻能在一定程度上彌補這一缺失,為廣大研究日本歷史問題的專家學者,特別是新會本土的專家學者更好地了解日本歷史文化提供文獻資料參考。

4.2 館藏部分稀見本

新會館館藏日本漢籍雖然僅有30種,但比對《中國館藏日人漢文書目》和“日本所藏中文古籍Database網站”,有4種書未被收錄,分別是《內國史略》五卷、《續皇朝史略》五卷、《村上忠順古事記標注》三卷、《江戶政記》六卷。物以稀為貴,它們的價值不可低估。其中《村上忠順古事記標注》三卷,筆者登錄高校古文獻資源庫“學苑汲古”及各大省市公共圖書館網站,均未查到。現將其基本情況作簡要敘述:

《村上忠順古事記標注》三卷,(日)安萬侶撰,(日)村上忠順標注,日本明治七年(1874)刻本。

半葉七行十五字,小字雙行同。白口,四周單邊。框高26.2厘米,寬15.9厘米。二截板。上欄雙行十三字,高5.2厘米,刻日文注釋內容。版心上方題“古事記”。存一卷:卷上。正文加標點斷句,有訓讀符號。

書前源有長題詞,日本明治三年(1870)村上忠順撰序,和銅五年(712)安萬侶撰序。黃色內封刻“村上忠順古事記標注。明治七年一月。深見藤十蔵板”。

《古事記》是日本最早的野史小說形式的文學作品,由安萬侶在712年呈獻給元明天皇,記載了憑稗田阿禮口誦之《帝紀》和《舊辭》,以及一些歷代口耳相傳的故事。天武元明兩帝修史的宸衷,加上阿禮的記憶力及安萬侶的文筆,又迎合當時日本國內所發生的強烈的日本意識,融合在一起成就了這部書。全書用漢字寫成,于語序上雖以漢語語法為主,但日語的語法結構也時而出現,體現了日本早期變體漢文的一些特征。此刻本給研究《古事記》的中日學者提供了珍貴的文獻資料。

4.3 館藏2種3部《資治通鑒》

新會館館藏有日本漢籍465冊,而這部分館藏中有2種3部《資治通鑒》,合計375冊,占全部日本本冊數的81%,究其原因,筆者認為主要有以下兩點。

4.3.1 《資治通鑒》是在日本最廣為流傳的中國史書之一。《資治通鑒》是北宋史學家司馬光撰寫的一部編年體通史,不僅在我國流傳甚廣,在日本也成為倍受關注的重要史籍。日本曾多次點校重印《資治通鑒》,這種大量刊行的背后,顯示出當時多人購買、閱讀、研習此書。因為書籍刊行,是由文化市場需求來推動的。館藏天保七年(1836)校刊嘉永二年(1849)三重縣重印本,書前刻藤堂高猷序文《刻資治通鑒序》,此序有曰:“余素好是書(按承上文之說此指《資治通鑒》),每政暇輒熟讀而翫味焉,因命儒臣校勘漸次上梓。”書后刻佐藤坦跋文《刻資治通鑒跋》,此跋有曰:“公聽政之暇,恒潛思于經術,旁及古今史籍;最喜涑水之撰,往者命翻雕之,儲諸簧館……漢土書籍,舶致于我者,宋元以來,至今不絕。如斯書亦逐年增益,不知見在為幾百千部。”通過序跋中的這些文字,反映了日本人對《資治通鑒》的垂青及贊賞,至明治時期已有成百上千部《資治通鑒》東渡傳入日本,成為在日本最廣為流傳的中國史書之一。

4.3.2 日本漢籍及其漢學成果西歸。《資治通鑒》作為中日兩國廣為流傳的史書,研究它的專家學者甚多。東渡傳入日本后,日本專家學者深入研究,并產生創造性的理解。日本專家學者的這些研究成果,逐漸為中國學界重視,引起中國學者關注。《資治通鑒》校注本亦是日人研究漢學成果之一,所以很多回流中國,特別是明治時期日本開放國門后,更是出現漢學成果西歸的熱潮。新會館館藏的2種、3部《資治通鑒》均為校注本,是日本漢籍及其漢學成果西歸的佐證,也是中日文化交流與融合的證物。

5 結 語

中日兩國一衣帶水,古往今來,過從甚密。中國古籍東傳日本,促進了日本的文明進步;日本漢籍及其漢學成果西歸,日本學術反過來影響中國學術。新會館館藏日本漢籍,雖非上乘收藏,但卻包含多重價值,應當引起專家學者的重視,從而對其深入發掘、整理和研究,以期取得更豐碩的研究成果。今天我們研究日本漢籍,同時將對中國傳統典籍的研究產生推動與促進作用。