古代印度美學思想淺析

文/ 鮑 月 (巴黎Ipag高等商學院)

作為一個有著悠久歷史的古老國度,印度積淀了豐厚的美學思想。它是想象力非常豐富的國度,充滿了幻想的“理想主義”。從原始時代開始,印度本土人民的審美思維就與自然萬物息息相關。雅利安人的入侵豐富了印度民族的審美思想,隨著社會的發展,印度發展為多宗教多民族的混合的社會形態,各種思想在這里碰撞融匯,形成了民族獨具特色的美學思想。

一、原始社會的思維方式對印度美學的影響

所有文明社會都是從原始社會發展而來,而原始社會的原始思維也是早期人類所共有的一種思維模式,它衍生于原始人民的日常生活中。在原始社會里,人們對于諸多自然現象,如電閃雷鳴,洪水干旱等感到恐懼,認為是天神或者某種神秘的力量在操控著這一切,為了獲得生活的安寧和食物的豐收,他們會定期舉行儀式來進行祭祀,這就形成了最初的自然崇拜。筆者認為原始思維是原始人類在當時的認知水平下進行的所能的合理推測,雖然我們現在看來是無法理解的,但是對于當時的他們來說是合理的,就像我們現代社會的人們對自然、科學或者宇宙的未知領域進行的探索研究,也是在我們已經積累了幾千年的現有的認知水平上進行的合理推測。也許幾千年后的人們看待現在我們的思維就像我們看待幾千年前人們的思維一樣。這樣的原始思維對印度民族的思維方式、文化和藝術的發展,甚至是后期的宗教發展都有十分重要的影響。

圖1 歡慶舞蹈,比姆貝特卡巖畫

圖2 狩獵,比姆貝特卡巖畫

原始思維有完整性、象征性、情感性、意會性等特點1邱紫華 著《東方美學史》上卷 P90-135,商務印書館,2003·北京。原始人以果實和野獸為食物,以山洞為家。這促使他們耐心并專注地觀察和熟悉事物,隨著時間的推移,這些形象深深刻在腦海里,他們就會將這些腦海里的畫面完全細致的復刻在洞穴的巖壁上以做記事或者做某種儀式崇拜,日積月累之后,就有了輝煌的原始洞穴壁畫。目前在世界范圍內,最著名的原始壁畫洞窟是法國拉斯科洞(Rasco)和西班牙的阿爾塔米拉洞(Altamira)。拉斯科洞的洞窟壁畫以馬的造型最為出色,很注重其解剖結構的描繪;阿爾塔米拉洞以野牛造型最多,姿態豐富多樣,有站立、俯臥、行走、奔跑、吼叫等。在印度,原始人類也留下了大量豐富的洞窟壁畫。印度巖畫主要集中在印度中部和南部文底耶山脈的丘陵地帶,中央邦(Madhya Pradesh)首府博帕爾(Bhopal)周圍的賴森、馬哈德奧丘陵,白德瓦河源城區和北方邦的米爾扎普爾、班達地區。其中以博帕爾以南45公里的比姆貝特卡(Bhimbetka)發現的巖畫最為有名,共有約1000處,跨越了印度史前舊石器時代、中石器時代以及歷史時期。早期的巖畫大多用紅赭石、白色或黑色等原料進行平涂。而到后期,人們從色塊中提煉出了線條,風格和內容也開始豐富多樣起來。巖畫描繪的內容大多是當時人類的日常生活,還有狩獵、歡慶舞蹈(圖1)、祭祀場景等2毛小雨 著《印度藝術》P82-84,江西美術出版社,2003年2月第1版。原始人的繪畫并不是出于藝術目的,更多的是滿足心理上或者實際生活中的需求:或通過復制形象進而達到控制其本體的目的;或誘使獵物進入陷阱;或利用獵物的力氣達到某種目的;或是施行某種巫咒等等。所以在原始人的思維中,繪制巖畫要力求完整的將事件和事物的形象表現出來,不能有缺少,否則會帶來不好的后果。例如在這幅刻畫人們騎馬狩獵場景的巖畫中,人和馬以及獵物的形象雖是簡單的線描或者色塊平涂,但騎馬的人上身是正面表現,且那只本應被馬的身體擋住的腳也被表現出來,所以我們在畫面中可以看到騎馬人的兩條腿(圖2)。畫面的透視雖然不符合現代的透視科學,但這樣的繪畫形式是完全符合原始人的心理和思維方式的。原始思維中力求完整、不遺漏的表現事物這一特點在后期的藝術表現中發展成為散點透視和正面律,古埃及的繪畫藝術就嚴格遵循了散點透視和正面律的繪畫原則,這是與他們的宗教精神相吻合的。在印度的藝術發展中,關于這一方面有自己獨特的藝術表現方式,例如,在印度教的雕刻中,為了將濕婆大神那象征宇宙的創造、保存、毀滅的變化之道通過具體的形象體現出來,人們鑿出了著名的《濕婆三面像》(圖3)。雕像的右肩是一個恐怖的男性面容,象征著毀滅與破壞;左肩是一幅女性面容,象征了濕婆生殖、創造的一面,面相嫵媚、恬靜,發飾與花卉雕刻增添女性的柔美感;中間造型是濕婆本身的面容,有一種寧靜、超凡脫俗的味道,代表了濕婆睿智、沉著的一面,寓意了正反兩極終將達到和諧統一1王鏞 著《印度美術史話》P149-150,人民美術出版社,1999年12月第一版。也有學者認為《濕婆三面像》代表了古印度哲學里的三德,宇宙本體(自性,Svabhava/Prakrti)被稱為“德”(Gunas),分有薩埵(Sattva,即喜德)、多磨(Tamas,即暗德)和羅阇(Radjas,即優德)。薩埵偏向于探究事物的本原,多磨偏向于惰性和不敏感性,羅阇則傾向于運動、貪婪和嗔怒。

圖3 濕婆三面象,高5.44米,象島石窟,孟買

圖4 阿育王獅子柱頭,約公元前242-前232年,薩爾納特出土,磨光楚納爾砂石,高2.13米,薩爾納特考古博物館

原始思維的對象和內容除了肉眼可見的具體事物,還有像時間和空間等普遍的抽象性觀念內容。原始思維會把這些抽象性的觀念轉化為具體的形象。這一思維特征為后期印度的宗教藝術提供了豐富的想象力。例如,從吠陀時期開始,大象代表著東方,馬代表了著南方,牛代表了著西方,獅子代表著北方。典型的藝術作品有后期孔雀王朝(Maurya,前324年-前185年)阿育王(Ashoka,公元前268-前232在位)時期為弘揚佛法建造的“四位一體”的獅子柱(圖4),柱子上蹲著4頭獅子,面朝四方,獅子象征了佛法的威嚴。圓形頂板圍著的浮雕飾帶上面雕刻的象、馬、牛和獅子代表著四個方位。隔在動物之間的輪子象征著佛法的永轉,生生不息并充滿世界的每個角落。此外,輪子這一主題在中世紀印度供奉太陽神蘇利耶(Surya)的康那拉克(Konarak)太陽神廟(Surya Narayana Temple,建于1204年)那里得到了極致的表現,神廟被設想成太陽神蘇利耶的戰車形狀,臺基上共有12對即24個車輪(據說代表了一天的24小時),雕刻精美并成為了印度文化的象征(圖5)。

圖5 車輪雕刻,康那拉克太陽神廟

圖6 《青銅舞女》,公元前2500-前1500年,莫亨佐達羅出土,高10.8厘米,新德里國立博物館

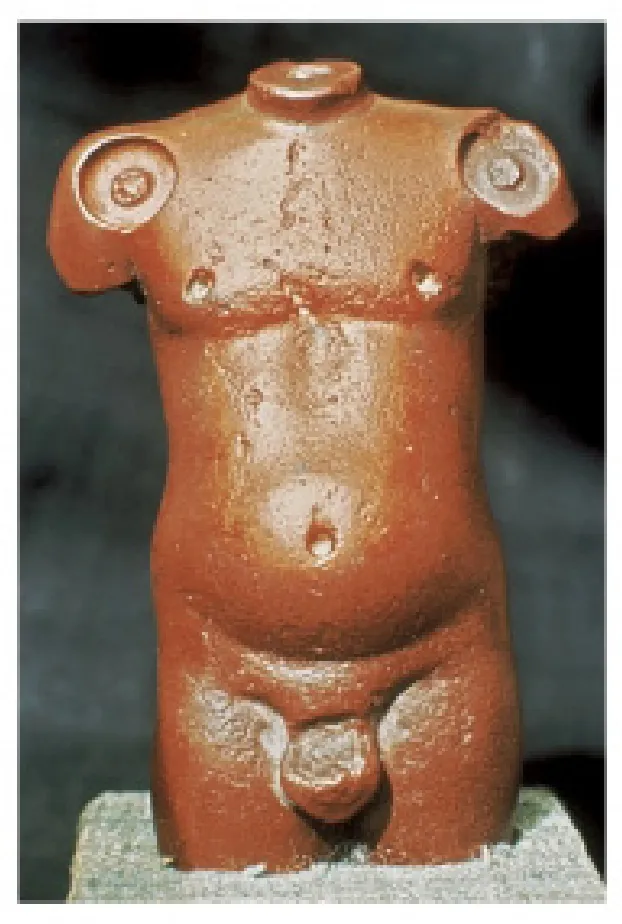

原始思維的情感活動影響了印度的審美思維和藝術表現。情感的傾向使得人們去選擇喜愛或厭惡的象征事物來表達自己的意愿,那些對人有益的東西會被當作善的、美的象征,那些有害的、不利的東西就被象征為惡。在印度,洪水、毒蟲等被用來象征惡;蓮花、鹿、牛、雨水等被當作美和善的象征,此外,蓮花后期演變成了佛教藝術中的經典主題之一—蓮花座。這些象征物因為含有了感情色彩而帶有一定的目的性,同時也凝聚著民族的共同情感意愿。這樣的情感活動在世界范圍內都是存在的,比如在中國的歷史文化中,蓮花出淤泥而不染,代表圣潔、至清至純;竹子用來象征君子的氣節高尚、人品清逸;蛇和蝎子這類有毒的動物會用來比喻心腸歹毒之人。這種帶有強烈感情色彩的思維特征一直延續發展到現代,個人的喜惡或者民族一般規律上的喜惡仍然會影響人們對待事物的看法。人與人之間溝通,或者人產生某種思想感悟時,有時候是無法用語言進行清晰描述的,這就是我們通常所說的只可意會,不可言傳。這一思維方式早在原始時期就已存在,它是原始人類重要的認知方式,既有身體的感覺,也有知覺的成分。印度氣候炎熱,降水集中,在旱季和雨季時,人們都無法進行正常的勞作,屆時他們選擇在森林里或在家中尋求庇護。在這樣無所事事的過程中人們或靜心觀注自然,產生了對自然以及天地萬物的種種冥想,并借助于全身心的活動去體驗和感悟來獲得認知,印度民族從而形成了瑜伽打坐、沉思冥想的習慣以及某些宗教習俗。在公元前2500年的印度河流域哈拉帕(Harappa)文化遺址出土的大量文物中,最重要的當屬各種方形印章和小雕像,如祭司和舞女雕像(圖6)。印章的主題有獨角獸、大象、犀牛、菩提樹女神、獸主(Pasupati)、雄鹿、瘤牛(Zebu)等(圖7)。其中瑜伽坐姿的“獸主”造型被認為是印度教濕婆的原形(圖8),他的瑜伽坐姿是印度文明中最早的冥想象征,這應該也是佛像坐姿的根本來源。《哈拉帕男性軀干》(紅砂巖)雕像沒有頭臂、手臂和雙腿,只有上身的軀干,胸部肌肉發達、雄渾有力,腹部微微鼓起,應該是與瑜伽的氣功修行有關(圖9),內在的調息賦予了這尊雕塑以生命感。哈拉帕出土的雕刻還有著名的《主祭司、國王或神胸像》(高17.8厘米,皂石,圖10),雕像面部表情嚴肅,眼睛和嘴唇緊閉,顯示出一種超然的冥想狀態。額頭上和右臂都佩戴有環形裝飾物,身披長袍,右肩袒露在外,衣服上還裝飾有三葉草圖案。這些藝術造型表明在哈拉帕文化中已有瑜伽修行的概念,所以印度河文明是后期印度的一切冥想范疇的精神的本原。

原始思維的意會性特征還促使了原始人在宗教或祭祀儀式中用音樂和舞蹈的形式來傳達意愿和信息。直到現代印度還保留著祭祀的傳統,在恒河邊,印度人民每天都會進行恒河晨祭和夜祭。筆者去年到印度的時候,有幸目睹到瓦拉納西(Varanasi)的恒河晨祭,年輕的祭師們在恒河邊的高臺上用頌唱、舞蹈的形式來進行祭祀(圖11)。雖然聽不懂哼唱的內容,但是從音律節奏以及程式化的舞蹈動作是完全可以體會到印度人們進行恒河祭祀的莊嚴和虔誠之心。

圖7 印度河印章(左上起:菩提樹女神、獨角獸、瑜伽男神、三頭獸、瘤牛),公元前2500-前1500年,凍石,邊長約3-5厘米,新德里國立博物館

圖8 哈拉帕文化的印章,群獸圍繞的瑜伽修行者,巴基斯坦國家博物館

圖9 《哈拉帕男性軀干》,紅褐色石灰石,公元前3000年,高9.2厘米,寬5.8厘米,哈拉帕遺址,現藏新德里國立博物館

圖10 《主祭司、國王或神胸像》,公元前2000年,皂石,高17.8厘米,莫亨佐·達羅遺址,現藏巴基斯坦卡拉奇國立博物館

19世紀英國著名人類學家泰勒(Edward Burnett Tylor)為了說明宗教的起源而提出了“萬物有靈觀”,又可稱之為“泛靈觀”(Animism)。世界萬物皆有靈魂或精神,這是原始人民對待世界萬物最初的最原始的認知和看法,是原始思維和原始自然宗教的核心。泰勒指出原始人民通過對周圍環境的觀察,發現日出日落、花開花謝、季節的更迭等周而復始的規律變化,從而推斷出這些自然物也是有生命和意識的。“萬物有靈觀” 建立了人與自然之間的親密的生命聯系,它的特點是通過想象的方式,用“以己度物”的認知心理去把自然物、自然力量、加以擬人和人格化,賦予它們以人的靈魂、生命和意志,把它們看成是同人一樣具有相同生命和思想情感的有生類對象。在這一觀念支配下,原始人深信各種形式的生命在本質上是同一的、彼此可以相互感應、溝通,甚至可以相互轉換,這為后期印度各宗教里的業力輪回觀埋下了伏筆1邱紫華 著《東方美學史》上卷 P46-48,商務印書館,2003·北京。

印度美學思想同原始思維方式有著密切的聯系,原始思維使印度美學形成了的經驗和超驗并存的狀態,使印度美學從表現現實性走向表現心靈,從表現有限走向表現無限。

圖11 恒河晨祭,祭司們在頌唱以及舞蹈(鮑月 攝)

圖12 舞蹈的濕婆,朱羅王朝(Chola),公元12世紀,高82.2厘米,新德里國立博物館(鮑月 攝)

二、吠陀時期的哲學和美學思想

公元前1300年,雅利安人入侵并征服了印度河平原的土著的達羅毗荼人等部族。他們的游牧文化和帶來了以祭祀為中心的宗教崇拜,崇拜的對象是大自然的力量幻化而成的神靈,與達羅毗荼人的以生殖崇拜為中心的農耕文化結合,形成了獨特的印度諸吠陀(Veda,知識)文化,產生了吠陀經典,有《梨俱吠陀》(Rgveda,頌詩)、《娑摩吠陀》(Sāmaveda,歌曲)、《耶柔吠陀》(Yajurveda,經文)、《阿闥婆吠陀》(Atharvaveda,巫術、咒語)四部。吠陀經典的思想意識涵蓋了宗教、哲學制約下的生命觀、人生觀、宇宙觀和藝術審美觀。

宗教起源于自然崇拜,在古代印度雅利安民族的原始自然宗教中,自然萬物皆是神。吠陀經典中最主要的宗教形態是自然多神崇拜,最早的神靈也是天空、太陽、大地、水、火、光、風等。其中《梨俱吠陀》表達了對蘊含在生命之中“無限存在”的驚嘆和贊美,也表現了對其背后本質的神秘力量的探究。它把自然分為天界、空界和地界:天界有日月星辰,空界有風雨雷電,地界有山河草木神,在“萬物有靈”的基礎上,把許多與人類生活息息相關的自然物擬人化,用人的形態去表現自然物,用人類的思維去體味自然的“意識”和“情感”,并用某些特定的儀式或唱頌去祭祀和贊頌神,取悅神,以期來實現人的內在的心理愿望和需求。印度的眾多神衹為印度民間藝術提供了萬千造型和靈感的源泉。這些神衹源自吠陀時代的眾神,是印度文化和藝術的土壤。吠陀諸神中的主神因陀羅(Indra)、密多羅(Mitra)、筏樓那(Varuna)和雙馬童阿濕婆(Ashvins)都來自古老的雅利安人的神衹。因陀羅被后來的大乘佛教吸收為護法神釋帝桓因( akra-devānām-Indra),居須彌山頂,在佛教雕刻藝術上,常常飛翔于佛像的背光里。筏樓那在吠陀文化中是秩序的維護者,婆羅門火神阿耆尼(Agni)是他的臉,婆羅門太陽神蘇利耶(Srūya)是他的眼睛,風神伐由(Vāyu)是他的呼氣器官。筏樓那傳入佛教里的形象是飛在天空、降妖除魔的“轉輪圣王”(Cakravartirāja)。雙馬童阿濕婆為一對孿生兄弟,是佛教觀世音菩薩的前身,他是雅利安雙馬神奈撒特耶傳入印度后的變體,頭上戴著蓮冠,皮膚是金色的,能救苦救難,他的藝術造型一般被表現為一對并肩的小馬,頭部為星星。婆羅門教中還有眾香神乾闥婆(Gandharva)、人身馬頭的歌手緊那羅(Kimnara)1沈愛鳳 著《從青金石之路到絲綢之路-西亞、中亞與亞歐草原古代藝術溯源》下冊P459-460,山東美術出版社,2009.1。這種自然多神的崇拜到后期漸漸發展為更為高級的主神崇拜,吠陀經典也初步顯露出“有限”與“無限”、“變化”與“永恒”的觀念。

隨著社會的發展,最初的吠陀教發展為等級制度森嚴的婆羅門教,信仰三大主神:大梵天(Brahma)-創造了天地,然后創造了十神;毗濕奴(Vishnu)-創造、降魔和變化之神;濕婆(Siva)-毀滅、苦行和舞蹈之神。大梵天有四個頭、四只手,頭分別面向四方,手里分別持有“吠陀”經典、蓮花、“匙子”、念珠或缽;毗濕奴的形象一般是躺在巨蛇身上,肚臍生出一蓮花,蓮花上面坐著梵天,毗濕奴有四只手,分別持有蓮花、仙仗、輪寶和法螺。毗濕奴還可以幻化成各種形象如動物或者其他神靈。濕婆有五個頭、三個眼,四只手,手里拿著鼓、水罐、神螺和三叉戟,濕婆的頸部有一條蛇纏繞,頭頂有一輪新月,上有恒河的象征。濕婆最著名的造型作品當屬朱羅(Chola)王朝時期的《舞蹈的濕婆》青銅雕像(公元12世紀,高82.2厘米)。濕婆揮動著四只手臂,一條腿踩在侏儒身上,一條腿抬起,跳著創造與毀滅的宇宙之舞,雕像將人體舞蹈的動態和韻律表現的淋漓盡致,展現出強烈的動感。濕婆的身后裝飾了一圈火焰,象征著毀滅與創造(圖12)2毛小雨 著《印度藝術》P142,江西美術出版社,2003年2月第1版。

《婆羅門書》(也稱《梵書》,Brahmanas)是婆羅門教的重要經典,對宗教祭祀儀式的進行了具體規定且對教義也進行了詳細的解釋,包括一些古代神話傳說故事。《森林書》附屬于《婆羅門書》的結尾,它主要對祭祀儀式的寓意和對各種典集原文所傳達的神秘意義作詳細的理論闡述。同時它還注重探索宇宙及人生的奧秘、人與神關系、人與自然的關系等重要的哲學問題,初步形成了業報輪回理論和追求解脫的人生哲學,使印度人民開始意識到現世之美是短暫的、瞬變的,從而致力于追求永恒不變之美。

《奧義書》是吠陀文化的精華,是印度美學思想的最重要的源頭之一。德國哲學家叔本華說到;“在全世界沒有一門學問能如《奧義書》經典那樣有益與高尚,它曾慰藉了我的一生,使我死也瞑目”3轉引自:(美)威爾·杜蘭特 著《世界文明史:東方的遺產》P344,臺灣幼獅文化 譯,天地出版社,2017年2月第1版。它試圖探悟世界和人形成的原因,探究梵的本質。就像我們現在社會所探究的三大問題:我是誰?我從哪里來?我將要去向哪里?《尼理心訶奧義書》說到:“由‘彼’之權威,而一切世界,一切天神,一切自我,一切有生,以自有之光明而朗耀,發其輝煌,使其明麗,又自熾盛也。太陽神,激動者,光明者,照明者,被照耀,熾燃者,引燃者,灼熱者,焚爇者,燔燒者,赫麗者,輝映者,美艷者,美化者,福樂者”4徐梵澄 譯《五十奧義書》P1061,中國社會科學出版社,1995年8月第1版。指出萬物皆由梵所派生出來的,現象世界的美是因為分有了“梵”這個本體之美才美的,強調了梵是美的終極存在,是一切事物的終極存在。美就是在有限的生命形式中顯現出的梵的無限性。柏拉圖也提出過類似的觀點,他將世界劃分為理念的世界(理式的世界)、物質的世界(現實的世界)、和藝術的世界。他認為理念的世界是最初的本原,物質的世界是從理念的世界派生出來的,分有了理念的光輝,是理念世界的影子,藝術的世界是對物質世界的模仿,是物質世界的影子,所以藝術世界是理念世界的影子的影子,但是柏拉圖對于藝術世界是持否定的態度的。《奧義書》的哲學指出通過修煉和禪定將有助于人們從有限的現象去把握無限的本質,從而達到“梵我同一的”境界,這樣就可以感悟真正的梵之美。如《白凈識者奧義書》里有說到:“三體安正直,軀干定然兀,心內收意識,以此大梵筏,可怖諸急流,智者當度越”1徐梵澄 譯《五十奧義書》P385-386,中國社會科學出版社,1995年8月第1版,即把外部感覺和種種欲望收斂起來,全身心的進入禪定狀態,就可以度過人生的種種激流。在印度的審美觀里,一切力量強大的、生命力繁盛的事物都是美的,被用來比喻、歌頌梵,大到太陽、山川、河流、小到動物(鹿、牛等),植物(生機盎然的大樹、盛開的鮮花、藤蔓等)都是梵的美的體現。這種對旺盛生命力和繁盛美的熱愛對后期印度審美觀念以及藝術表現產生了深刻的影響,尤其在印度教神廟的建筑和雕刻藝術上有淋漓精致的體現。例如,印度教里山是神的居所,濕婆常年居住在凱拉薩山(Mount Kalashi,即中國西藏阿里境內的岡仁波齊神山),他的神妃是雪山神女帕爾瓦蒂(Parvatī)。所以印度教的神廟建筑的外表都像山。印度教神廟建筑的屋頂通常是高塔,雖然由于南北地域的不同在形制上有所差別,但每一座神廟都是一個宇宙軸心,是天、地,甚至是冥世的交匯點,也是人與神進行溝通的場所,都象征宇宙之山彌盧山。神廟的裝飾繁復精美,布滿各種神靈、愛侶、動物以及植物,如印度中央邦北部卡拉朱侯(Khajuraho)的根達利耶·摩訶提婆神廟(Kandariya Mahadeva Temple,10世紀),其表面就裝飾了大量的愛侶、植物和動物的雕刻(圖13),體現了繁盛的美。當然這種與植物、動物緊密聯系的審美觀也是由印度民族的豐富的物資環境以及農耕生產生活方式所決定的。

圖13 根達利耶·摩訶提婆神廟表面雕刻

圖14 因陀羅和天女們,阿旃陀石窟第17窟

吠陀時代的思想和哲學對于印度民族有重要的意義,對佛教也有深遠和廣泛的影響,佛教的藝術汲取了諸多吠陀文化的營養。例如在吠陀和婆羅門的神衹中,眾天女阿婆娑羅(Apsaras)、乾闥婆(Gandharva)和緊那羅(Kimnaras)被佛教吸收為伎樂天或飛天,是佛教藝術的重要主題。印度偉大的佛教藝術群落阿旃陀石窟(Ajanta Caves,公元前2/1世紀-公元7世紀)里就有關于飛天的精妙壁畫,在第17窟中的一幅壁畫中,因陀羅在一群天女和樂師的簇擁下遨游于云間,佩戴于身上的珍珠項鏈和衣服都隨之飄揚起來,整個畫面色彩濃厚,精妙絕倫(圖14)。印度的飛天造型后期經過中亞向東傳入了中國,她們披上了長長的飄帶,身姿更加輕盈嫵媚,在古龜茲的克孜爾石窟和敦煌石窟的壁畫中都可以看到飛天遨翔于天際的輕盈身姿。阿旃陀石窟壁畫運用凹凸暈染法來描繪人物的這一技巧對古代中國的繪畫也產生了重要影響。此外,在佛教中,禪定(Dhyāna)這一主要的修行手段,與吠陀文化和《奧義書》都有深遠的關聯,最早甚至可追溯到哈拉帕文化的印章中的獸主造型。

圖15 五戰車神廟,建于7世紀中葉,帕拉瓦(Pallava)王朝時期,位于馬哈巴利普拉姆(Mahabalipuram)

圖16 《帕爾瓦蒂》,青銅,10世紀,朱羅王朝,南印度,現藏紐約蒙特利坦藝術博物館

三、 兩大史詩:《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》的美學思想

吠陀經典為印度史詩孕育了土壤。黑格爾在他的《美學》里說到:“就流傳到現在的一小部分吠陀經典來判斷,印度的最早的宗教觀念就已經包含了一種可供史詩描述的肥沃的神話內核。在公元前許多世紀(確切時期沒有確實的史料可憑),這個神話內核就已和一些人類英雄事跡雜糅在一起而形成了實在的史詩。”1(德)黑格爾 著《美學》第三卷 下冊P170,朱光潛 譯,商務印書館,2016·北京。

《摩訶婆羅多》史詩名字的含義是“偉大的婆羅多族的故事”,它以列國紛爭時代的印度社會為背景,描述了以堅戰為首的正義勢力般度族和以難敵為首的邪惡一方的俱盧族之間為爭奪王位大戰的故事。在史詩中,堅戰的形象是寬厚而富于仁德;難敵的形象是殘忍而奸邪狡詐。《薄伽梵歌》是其最重要的哲理插話,這首詩的場合是俱盧家族和般度家族的交戰,情況是般度的戰士阿周那在和隸屬軍的親人作殊死戰時,不愿意去進攻。黑天這時在他身邊作戰并向他解說在戰爭中殺死人是適宜與公正的,雖然身體會被殺,但靈魂仍然是生存的,被殺的人會得到最終的解脫。于是阿周那才繼續戰斗1(美)威爾·杜蘭特 著《世界文明史:東方的遺產》P471-472,臺灣幼獅文化 譯,天地出版社,2017年2月第1版。后期印度的五戰車神廟(Five rathas Temple)就是以史詩里的人物進行命名的:黑公主神廟(Draupadi Ratha)、阿周那神廟(Arjuna Ratha)、毗摩神廟(Bhima Ratha)、法王神廟(Dharmaraja Ratha)、無種-偕天神廟(Nakula Sahadeva Ratha)(圖15)。

《羅摩衍那》以羅摩和悉多離合悲歡為故事主線,描寫印度古代宮廷內部和列國之間的斗爭。故事講述羅摩王子受父王的一個愛妃的挑唆而遭到放逐,他美麗的妻子又被魔王搶走,后來在猴王哈努曼的幫助下夫妻重聚,恢復王位。史詩中,羅摩的形象是古代印度道德觀的完美體現,勇敢、仁義、忠孝等。史詩中所觸及到的每一個家族的每個人的故事都被詳盡的介紹,內容格外繁復瑣細,目的是為了以絕對的真實來表現事件、人物和環境等。這種敘事方式繼承了原始思維中完整性思維的特點。

兩部史詩總體上都是把遙遠歷史中的事件、人物加以象征化、理想化表現的結果。這種表現手法向世人傳達了宗教、人生哲學、超驗哲學、倫理、世情等方面的根本觀念—達磨(即正法)。例如,在《羅摩衍那》里羅摩接受放逐時說到:“只要這大地之主我的父親還活著,就要順從尊敬他,這就是永恒的達磨”2(印度)蟻垤 著《羅摩衍那》阿逾陀篇·第二十一章P170,季羨林 譯,吉林出版集團股份有限公司。兒子遵從父親的要求,這是達磨在倫理世情的方面的體現。史詩的審美的標準也受到達磨順其自然,遵循規律這一觀念的影響,對于人的美的描寫,都是用自然界美好的事物來進行象征,這樣的審美心理與原始思維的情感性是一脈相承的。史詩中,當羅波那見到悉多時,就被她的美貌迷住:“她的眼睛像荷花瓣......她渾身上下光彩閃耀,羅波開始來歌頌她:‘你是誰?你這金色的人!......你的兩眼寬大、純潔,眼角紅,像黑色的星星。你的屁股寬大肥厚,你的兩腿像象鼻,兩條腿又肥又圓,緊緊靠攏,勻稱整齊”3(印度)蟻垤 著《羅摩衍那》森林篇·第四十四章P316-318,季羨林 譯,吉林出版集團股份有限公司。詩歌用美好的事物如荷花、星星、以及象鼻來比喻悉多的美。這種意象的比喻方式不僅對后世的詩歌創作,也對后來的繪畫、雕塑和舞蹈產生了深刻的影響。后來印度藝術表現的人物都以自然界中靈活的曲線,即動植物的基本形態來表現人體之美。例如,朱羅王朝時期的青銅雕像《帕爾瓦蒂》(10世紀)(圖16),她頭戴寶冠,高鼻細楣,右手輕抬,左手自然下垂,乳房豐碩,腰身纖細,還有身體那略呈三道彎式的曲線,氣質恬靜優雅,風姿綽約,傳達了印度民族關于美的概念。

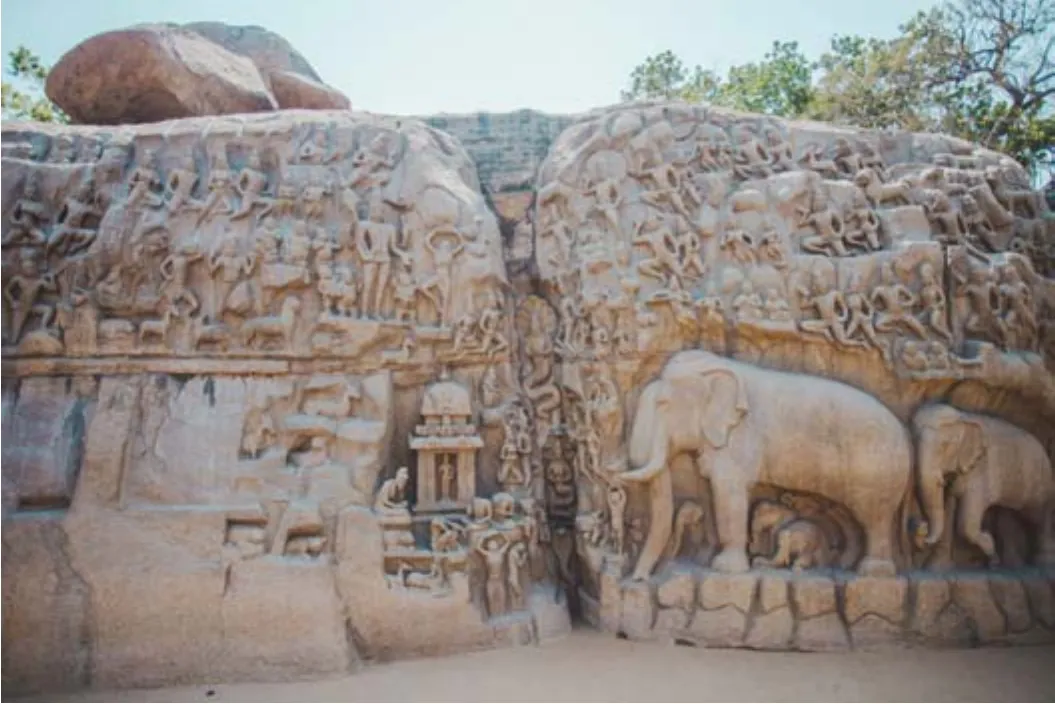

圖17 《恒河降凡》,約670年,天然花崗巖,高約9米,長27米,馬哈巴利普拉姆(Mahabalipuram)

在《羅摩衍那》中,大牟尼對羅摩講述了恒河成長以及來源的故事。故事里講到甘蔗王族的國王跋吉羅陀,歷經了千年苦行,祈求眾神恩準天上的恒河降臨人間,想要用恒河圣水去凈化其祖先薩竭羅的六萬個兒子的罪孽,讓他們升入天宮。當他的祈求獲得恩準后,大水從天而降,為了人間免受洪水災害,濕婆用自己的頭去承接恒河之水,恒河之水在濕婆的亂發中回旋奔流并平緩地流到大地,在人間流轉不息,濕婆也因此成為恒河的保護之神1(印度)蟻垤 著《羅摩衍那》童年篇·第四十二章P274-279,季羨林 譯,吉林出版集團股份有限公司)。在公元670年左右的帕拉瓦(Pallava)王朝時期,印度人民雕刻了著名的巖壁浮雕《恒河降凡》(約670年)來表現恒河從天上流到人間的奇偉壯觀的神話場面。巖雕長27米,高約9米,包含100多個神、人和動物的浮雕形象(圖17)。巖壁中間的裂縫中有一對人首蛇身的蛇王和蛇后,他們合掌于胸前,仿佛在瀑布中暢游。巖壁兩側還雕刻了眾多神靈、人或動物,如人身馬頭的天國樂師緊那羅、瑜伽苦行者、大象、老虎、猴子、羚羊、鹿和豬等等。他們帶著虔誠的心朝向恒河瀑布,或飛舞或奔跑,為恒河的降凡歡呼雀躍。裂縫旁邊那個衣衫襤褸,瘦骨嶙峋,披著長發,留著胡子的人是跋吉羅陀,他雙手舉高交叉在頭上,左腿獨立,似乎在做瑜伽苦行。他的右邊是高大的四臂濕婆,手持寶物,前左手向下作“施與勢”,濕婆旁邊還有她的侏儒隨從。巖壁下方大體量的公象和母像造型給雕繁巖雕的畫面帶來了穩定感,雄象下面依偎著幾頭可愛的幼象,畫面非常溫馨動人。雄象的象牙底下有一只后腿站立,身子挺直的“苦行貓”,它的前爪向上交叉,似乎在模仿跋吉羅陀修煉瑜伽的姿態。整幅巖雕構圖氣勢磅礴,內容豐富,充滿動感,局部雕刻細膩精美,每個形象的個性都十分清晰鮮明,體現了印度人民超凡的想象力以及出色的雕刻技術2王鏞 著《印度美術史話》P130-133,人民美術出版社,1999年12月第1版。

在兩大史詩中,有許多對大自然景物的富有生命力的細致描寫。例如,在《羅摩衍那》里,當羅摩走向般遮婆帝林時,對羅什曼那說到;“這就是美麗的瞿陀婆哩河,布滿了繁華盛開的樹木。河里擠滿了母鵝和迦蘭陀鳥,里面還點綴著成對的鴛鴦,在不太遠也不太近的地方,有成群的小鹿在那里游蕩。還可以看到一些高山,親愛的!山上的景色宜人;孔雀叫徹,洞穴繁復,綠樹長滿,繁華似錦”3(印度)蟻垤 著《羅摩衍那》森林篇·第十四章P113,季羨林 譯,吉林出版集團股份有限公司。這樣的自然風景的使人心曠神怡,情緒激蕩,讓讀的人也感同深受,產生情感上的共鳴,獲得了最大的審美愉悅,達到人與自然的和諧。這就是自然美所在。史詩展示了印度古代社會生活的風情畫面,表達了人生的理想和追求,同時人對大自然生命的感受和融合也正是詩歌創作激情和靈感的來源。黑格爾說“這兩部最著名的史詩把印度的世界觀展現得很輝煌壯麗,充滿著錯綜復雜、變化無常、荒誕無稽的幻想,另一方面卻也有些痛飲狂歡的動人美景,現出情感和思想的具有個性的優美特征,這一切使精神界具有植物界的蓬勃生氣。”4(德)黑格爾 著《美學》第三卷 下冊P171,朱光潛 譯,商務印書館,2016年·北京

結語

原始思維的萬物有靈觀決定了印度的審美思維自原始以來就與自然、生命有著密切的聯系,吠陀詩中的“梵”被視為宇宙的本體,是一切事物的本原,也是最高的美的體現。“梵”創造了萬物,又潛藏于萬物之中,人們要想感悟到它就必須擁有一顆純凈的心,通過禪定、冥想和修行來體悟梵的存在及其之美。《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》通過家族之間的斗爭來表現善惡對立雙方的斗爭,這種斗爭最終的到解決,善惡雙方同時得到解脫。詩歌中用自然界的美來比擬人的美,體現了人與自然的和諧同一。吠陀時期的種種思想滋養了印度藝術土壤,為印度創造了輝煌的藝術成就,其中印度的宗教藝術是最精華的體現。它的影響甚至沖破了印度次大陸,對東方各國都產生了深遠的影響。

當然印度美學思想遠不止這些,筆者只是在博大的美學思想里摘取了幾個點來對古代印度的美學以及它對藝術的影響進行淺析,以求能體味到其中的一些奧妙。總體來說,印度思維總是通過事物表象去尋求隱藏的內在的本質意義,力圖描述不可描述的東西,為我們留下來諸多璀璨的文明瑰寶。這種力求超越有限來把握無限、透過現象來追求深層的本原的思想,使人與自然得到和諧統一、宇宙精神和自然人性得到高度同一。這樣的美是真正的最高的美,這樣的美無所不在,無所不包,無人不愛。