江村劉王神信仰的當代“再造”與實踐邏輯*

錢夢琦

(華東師范大學社會發展學院,上海 200241)

民間信仰是農村民眾的精神依托,近幾年來,信仰群體日益增多,民間信仰的人數也在日益增大。華東師范大學中國民間信仰研究課題組在2011―2012年間對蘇浙滬兩省——市的調查數據顯示:有69.27%人會在逢年過節的時候以各種形式祭拜祖宗,有13.3%的人會參加由香會或廟會組織的各種拜神活動,有4%的人會祭拜地方神。由此可見,民間信仰在農村社會是一種不可小覷的文化現象。

在現代技術和經濟結構的沖擊下,農村社會的物質、意識形態發生了改變,在與主流文化的斡旋中,民間信仰曾一度被打上“迷信”地烙印,遭到擠壓和排斥。但在江蘇蘇州吳江地區劉王神傳統民俗信仰仍延續著在傳統社會的生命力,其民俗儀式也隨著社會變遷經歷著變異與調試。文章基于對蘇州吳江區江村劉猛將信仰考察,結合文獻資料分析展示該信仰的當代“再造”,以期揭示其背后的實踐邏輯。

一、江村的劉王神信仰

(一)江村概況

在江南水鄉吳江市七都鎮,有一個普通而美麗的村莊,村子里有一條叫小清河的彎彎小河,把村莊分為南村和北村。如果你從高處俯視,南村沿小清河就像一個開放的弓箭,北村小河河流到支流,好似拉開的弓箭頭。所以自古以來,這個村子就有一個美麗而又響亮的名字——開弦弓。

開弦弓還有一個學名叫江村,提起江村或開弦弓村,都會使人聯想到費孝通。自1936年費孝通初訪江村以來,在他長達七十年的學術生涯里,先后二十六次訪問江村,對該村做深入社會調查,真實記錄了這個江南水鄉普通農村社區的歷史變遷,開創了國內最重要的社會學調研基地。

江村位于長江三角洲地區豐富而美麗的太湖東南沿海,距上海120公里,蘇州50公里,杭州100公里。從總體上說江村的河港、湖蕩都屬太湖流域。

劉王信仰的神祇劉猛將軍曾是載在祀典的驅蝗正神,是國家崇信的攘除自然災害神靈的重要代表,其在江浙、河北、山東等地區為不少民眾所崇信,而在這些地區之外,信仰者相對較少,今人一般認為劉猛將軍信仰源于江淮,尤以江浙地區為盛圈。

在江村,百姓在劉王廟供奉的是南宋初年抗金名將劉锜,劉锜甘肅肅寧人,曾經率領八字軍在順昌之戰中取得赫赫戰功,但卻奉命撤退,后受奸相秦檜排擠被奪去軍權當了地方官。劉锜在任期間整頓田畝,治理水患,為百姓做了不少好事,面對昏君奸臣誤國禍民和金軍南侵,劉锜最終抑郁而死,南宋景定四年,被封為揚威候,天曹猛將之神。

劉王神的祭祀活動在古時的江浙一帶,尤其是蘇州農村非常盛行。王稚登在《吳社編》中曾如此描繪明清時期蘇州的祭猛將活動:“凡神所棲舍,具威儀簫鼓雜戲迎之曰會……會有松花會、猛將會、關王會、觀音會、金郡中最盛曰五方賢圣會”,會社舉行之時,“優伶伎樂,粉墨綺縞,角觝魚龍之屬,繽紛陸離,靡不畢陳,香風花藹,迤邐日夕,翱翔去來,云屯鳥散。”[1]

南宋時期,吳地民間已形成了一套完整的祭祀儀式并被廣泛傳播,各地祭祀時間略有不同,以正月最為固定,由于恰逢傳統佳節春節,猛將祭祀活動非常熱鬧。在木讀“彎窿山一帶農人異猛將,奔走如飛,傾跌為樂,不為慢襲,名曰:‘迎猛將’”。[2]在里睦“正月十四、五、六日,里中好事者奉劉神于黃昏時出游,戶點一燈,或奉香燭,或奉香錢,其儀衛用燈,牌燈、旗傘燈、提燈各執事”。[3](P42)

明清時期,一些地區逐漸有在秋季祭祀猛將活動的傳統,又稱“青苗會”或者“燒苗會”。猛將會以自然村為單位,由農民輪流“做東”,各戶出“份子錢”,中午聚餐,“少年抬猛將于轎中到田邊巡視一周,給各戶發紙質小紅旗于田中,以示猛將保護”轎前有孩子打鼓,回去時摘兩個稻穗放到祖宗家堂中,并在猛將頭上紅巾中插上兩個稻穗,由明年當頭人掛在祖宗堂中,以示驅蝗。”[4](P55)

二、研究方法和訪談對象基本情況

(一)研究方法

本研究基于選題的特點,采用質性的研究方法,這一選擇主要基于兩個原因:首先,在已有的研究中,有關江村劉王神信仰、劉王會等民間信仰多是集中在明清時期,而且多以歷史學和民俗學的學科視角,缺少有關當代劉王神信仰研究,對研究對象知之甚少,很難提出研究假設設計問卷進行量化研究。第二,劉王神信仰的信眾及劉王會的參與者多是60歲以上的老人,他們文化程度較低,甚至許多是文盲,采用量化研究操作性較差,而采用質性研究,以研究者為研究工具,研究更具靈活性。

(二)訪談對象基本情況

本研究選取江村的主要鄉村干部、劉王神的信眾、劉王會的參與者、劉王“借身人”和部分村民共計15人進行半結構訪談。其中鄉村干部三人(前鎮長、村主任、村委),信眾五人,寺廟負責人二人,村民五人。其中男性五人,女性十人。50歲以下兩人,50―60歲五人,60―70歲六人,70歲以上一人。

三、劉王神信仰的當代“再造”

隨著江浙地區經濟社會的快速發展,江村也逐步成為了中國改革開放經濟的表率。與此同時,民眾對精神文化的需求也日益增強。特別是進入二十一世紀以來,全國民間信仰活動的迅速復蘇和廟會活動廣泛興起。在江村,在當地民眾的呼吁和信仰帶頭人的推動下,劉王神信仰獲得了“重生”的機遇。

(一)重生的組織

20世紀90年代末期,宗教信仰逐漸重獲自由發展的空間。但是,江村原本被毀壞的和移作他用的寺廟并沒有立即重建。與此同時,信仰組織中誕生了作為信仰”代理人“的”借身人“群體,正是他們使得民間信仰回到民眾的視野。

“借身人”在當地也稱“佛姑娘”“四婆”,是指通過借助人身顯神通(指定一位或幾位神祇)來解決人們生活中不順利,如求子、求避災等。這些人早期通常是地方神信仰的忠實信徒,部分極少數虔誠者甚至在宗教禁止的歲月里仍堅持祭拜活動。而且傳說,在寺廟被毀壞之際,他們中有人冒著危險將神像保存下來,并暗藏家中。F姓“借身人”是當年保存神祇“曹大人”的(曹大人是江村的地方神之一,作為民間神話人物,傳說明朝時在朝廷做官,后福澤鄉里,保鄉里一方平安)有功信徒,20世紀90年代初,其搖身一變成為江村“借身人”,F姓“借身人”如此回憶當時被附身的過程,頗具神話色彩:

之前我身體一直不好,2000年的一天我在睡夢中,有兩個和尚托夢說讓我把東面的廟(東永寧庵)給修起來,并說以后我就是曹大人的“借身人”。開始我是不愿意的,后來身體就越來越差,有三年多的時間。沒辦法,后來我同意了,才慢慢好起來。后來,曹大人就‘借助’我為別人看病”。

2000年后,村中的宗教信仰氛圍越來越濃厚,并逐漸產生了若干位“借身人”,其中以劉王Z姓“借身人”最為典型。她也是當年在信仰最艱難的歲月堅持祭拜的“虔誠”信徒之一,當年的堅持,讓她在“宗教資本”上有一定話語權。但他們信仰的神祇與誕生過程相較于F姓“借身人”更為離奇和復雜。Z姓”借身人“敘述自己被劉王和觀音菩薩“借身”時這樣說道:

“被劉王選為‘借身人’是六年前的事了,那年我大病一場,去了很多地方都沒看好,有段時間整個人胡言亂語,瘋瘋癲癲,像神經病一樣,周圍人都不知道我怎么回事,但我自己是沒有意識的。直到有天睡夢中朦朦朧朧看到劉王神和觀音菩薩,在夢里我得知自己成為劉王和觀音菩薩的雙重‘借身人’了。之后我的精神狀態和身體慢慢好起來了。”

她號稱自己被劉王老爺和觀音菩薩所附身,因而,村里或周圍有求子需要的求助者會紛至沓來,而若有求子以外需求,Z姓“借身人”又會以劉王老爺的名義為其禳災祈福。

2008年以后,信仰的“代理人”逐漸從個人發展到組織,呈現出初步的管理形式。新成立的信仰領導班子包括了廟長、寺廟出納、管理寺廟安全的專職人員,他們都是江村人,而且家里有人在基層權力機構工作過,一定程度上實現了“官民結合”,這無論是對劉王會的恢復,還是劉王廟的重建都起到了很大的作用。至此廟里的活動逐漸正規化,相較以前,信仰組織的管理正規了許多。

“剛開始做劉王會,大家都是商量著來,一起拿主意。領導班子確立以后,廟里的活動就逐漸正規了,大家各有分工了。我是出納兼會計,因此,每次劉王會活動捐款什么的都是我負責記賬。每年農歷的七月初九是劉王老爺的生日以及每月初一、十五都是固定的祭神日。2010年以后,劉王會的活動已經不在廟里舉行了,而是轉移到‘借身人’家中。那時候劉王會的規模已經蠻大的,有幾千了吧,而且在周圍的村落中也有了一定的口碑。每年的劉王會是我們最忙的時候,通常早一到兩個月就要開始準備了,要準備祭品,張貼新聯,燃燭焚香,還要請和尚敲懺、唱贊歌,請劇團演員演戲酬神。”

在江村,劉王神廟宇維護多是來自信仰民眾的自發捐款和香火購買。每年神祇的生日和祭拜節日時寺廟通常會邀請和尚以及村中有名的戲班助興,往往是一筆不小的開支。這時候村莊里“富人”成為了這類項目的潛在捐助者。“借身人”通常會給高額捐助的“富人”一些“優待”,例如請一尊神祇金身到廟宇中,永享香火,從而給富有的捐贈者帶來信仰的滿足和內心的安定,讓他們相信神祇會保佑他們事業家庭興旺,并會在功德捐贈榜上單獨列出款項和捐贈人的姓名,引起村人的稱道。

(二)神圣空間的“再造”

“借身人”經過一段時間的施法助人后,一般會有五到六名“信徒”,或鄰居或親戚忠誠于她,成為初級潛在群體,“借身人”逐漸形成自己的熟人網絡。這時,“借身人”多會空出一間房專門供奉神像,成為私人的信仰空間,此時,“借身人”開始構建私人的信仰空間。他們讓“信徒”拋出要重建劉王廟的信息,口口相傳進行“化緣”,由于劉王信仰在該地的廣為流傳,再加上“信徒”之前的口傳,一部分人是信服于“借身人”神力的,他們通常捐助的數目較多,而另一些人相信神祇,但對于“借身人”的活動多有疑慮,他們一般量力而捐。捐錢差異除了信眾的信度、貧富差距決定外,往往還和居住的空間結構有關,即以廟的地址為中心,捐錢數量與到廟的距離成反比。最靠近廟周邊的鄰里出于對神的敬畏和人情,一般會捐得較多。

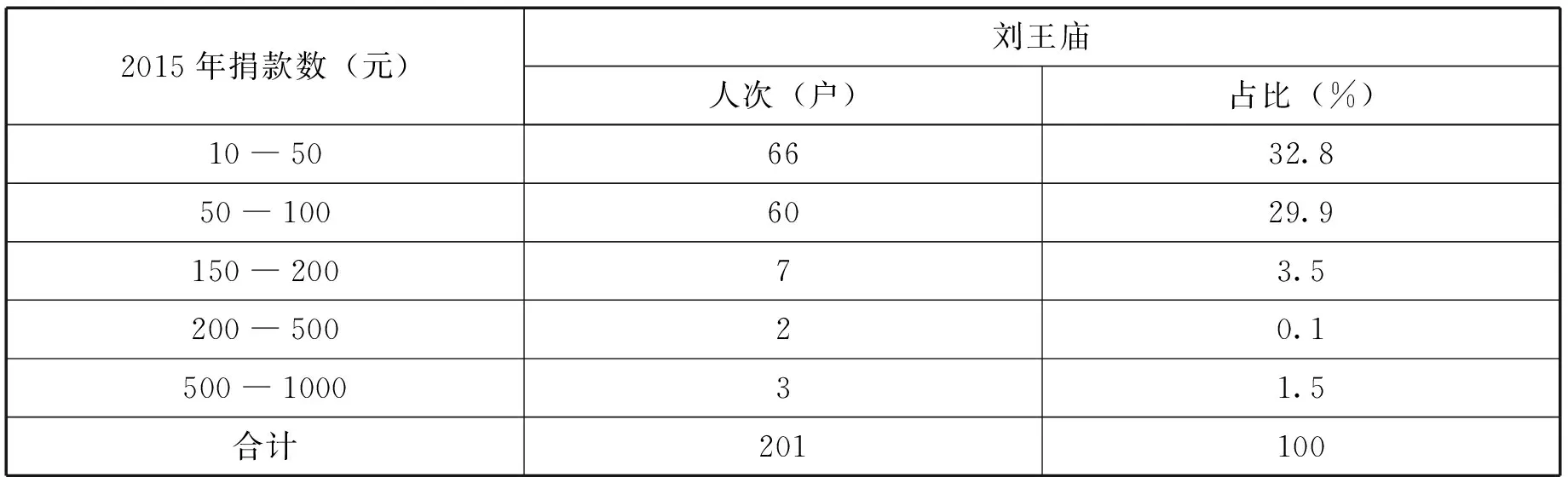

表1 劉王廟的捐資情況

從劉王廟的捐助情況我們發現,在捐助的分類中,10至50元的捐助人數最多,100元以下的捐助人次超過一半,可見廟宇的信眾范圍。

而有關建廟的合法性問題也存在爭議,古時,江村的村廟都建于“圩”的邊緣,“圩”內無廟宇,文革時期,廟宇全部毀壞,后來部分被征用為倉庫,部分被歸為農民自留地,由于利用率不高,“借身人”與“圩”邊緣村民交換,用以建廟。“借身人”與村委會協商是不斷強調古廟用地的舊有淵源,后逐漸妥協、默許。至此,“借身人”通過民眾對神祇的信度和敬畏之心,獲得了廟宇重建資金,又通過舊有文化的淵源游說了村委會,整個過程“借身人”將信仰意識與經濟理性完美融合。

劉王神信仰以神祇的法力之名,將具有同樣信念的信仰者組織起來,通過對不同層別的信徒“傳道布道”,更緊密地把他們凝聚起來,使其成為一個相對更加穩固的組織,而這其中廟宇的重建也成為了進一步延續和鞏固劉王信仰的重要契機。

(三)儀式的規制化

宗教現象分為兩個基本范疇:信仰和儀式。信仰是輿論的狀態,是由各種表現構成的;儀式則是某些明確的行為方式。這兩類事實之間的差別,就是思想和行為之間的差別。[5](P44)群體性儀式活動則是廣大信眾與其所信仰的神明之間溝通的重要行為方式。

據老人們述說,舊時劉王會的舉辦時間一般為三天,即農歷的正月初三、初四初五,演戲、集市等通常在初三已開始。因為每年農歷正月初五是劉王老爺的生日,廟會定這天為劉王迎神日,這一天廟里進香的許愿者,人山人海。村里的老人們回憶說,過去的廟會主要包含了祭神、游神儀式和集市交易三個方面。首先是祭神,多是通過表演的方式,目的在于酬謝過去一年神的庇佑,多是歌舞、雜劇等形式,娛神娛人。二是游神儀式,游神以一個自然村為單位,村里挨戶輪到的要做祭碗、祭盤供戲班子的飯菜,估摸著猛將神快到的時候,還要用雞、鴨、豬款待客人、村民。游神儀式在正月初五,抬猛將巡村謂之“賀年”,每到一村,要繞村一圈,放鞭炮。初六,猛將巡湖,把抬著的猛將神像左右搖晃,稱為“逛會”逗樂。最后還舉行猛將“搶會”,村中小猛將集中,當頭人將搖動黃色大旗,各村人立即背起當村的小猛將,飛奔而下得第一者,將猛將會里的大猛將抬著繞各村巡行一周,最后將之供奉于自己的村子上,引以為榮。[6](P23)三是集市交易,舊時,在劉王會這幾天,村莊上或有些村民攜貨而來,擺攤易貨,這時的劉王會成為了臨時的商品交易地。

可見,舊時劉王會高潮迭起,熱鬧非凡,而且深受百姓喜愛,深深地扎根于鄉民內心深處。然而,隨著國家宗教政策的調整和社會環境的改變,信仰的負面作用被放大,劉王信仰逐漸衰落隱匿,劉王會進入了長久的“休眠”時期,但他仍然存活在民眾的記憶中。

2000年,江村的劉王神信仰組織在“借身人”的帶領下重啟劉王廟會活動,并于當年廟會“復生”。筆者以2016年8月11日(農歷七月初九)實地考察的情況,來講述劉王會的現場情況,對當下“創造性”的劉王會儀式具體展開描述。

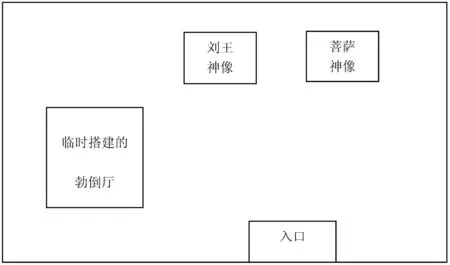

夏季的劉王會是江村當地及附近民眾盛大的迎神集會,通常在農歷七月初九,會期只有一天,較以前已經大為縮短。劉王會上的表演多以口頭敘事的形式展開,包括贊神歌手演唱贊猛將神歌,民間社團演唱猛將寶卷,表演贊神舞等。這里,就劉王會祭祀場所的大致布局描繪如下:

圖1 劉王會祭祀場所的大致布局

(注:“勃倒廳”指由可拆裝的木柱子、梁架搭成框架,再蓋上竹篾編織成的“笪子”的臨時棚屋)

殿內空間不大,劉王老爺供奉于殿堂中間,旁邊是菩薩神像,按照民間“逢神就拜,逢廟就進”的習俗,到場的民眾無論是否信仰劉王神,都會祭拜劉王老爺,因而跪拜神祇的人絡繹不絕,呈現熱鬧非凡的場景。祭祀神前面有一張長形桌子,上面擺放著供奉神靈的三牲、香燭、瓜果等祭品。

在臨時搭建的勃倒廳,人也非常多,有兩鬢斑白的老奶奶,有中年婦女,有小孩圍繞著廳內的兩張大圓桌。一位來自黎里鎮的優秀民間藝人正在表演絲竹宣卷,通常在表演一首完整的宣卷后會自己離開。

劉王會活動中,唱贊神歌是整個活動的亮點,“借身人”請來和尚敲懺、念經、唱贊歌。贊歌的內容表達對神道的崇敬。據贊歌者說,劉王贊歌的本子名原來叫《劉王二爺》,一直保存到“文化大革命”被毀,目前的這本叫《劉王寶懺》,只有七字句的唱詞。由于敲懺、唱贊歌等文化因素的契合,使得長期缺失的文化精英被喚醒,也使得“告別”已久的劉王會得以重生,在此過程中,他們發揮主觀能動性,對劉王會中的“敲懺”、“贊歌”重新塑造包裝,發揮自身在這方面的優勢,逐步構建了個人的社會網絡,提升了社會地位,同時也獲得一定的利益。

在寺內的空地,有信眾自發排演的舞龍,紅衣彩綢,敲鑼打鼓,好不熱鬧,將劉王會的展演推向了高潮。

這種借以酬神的傳統,上演傳統戲劇,唱贊神歌,無疑為單調、枯燥的民間文化生活注入了活力,起到了一定凝聚人心和文化認同的功能。通過群體性的祭祀活動,使人們在當下的時空中產生共同的心理體驗和情感,并升華為共同的信仰和意識,從而把一個個分散的個體粘合為一個整體。[7](P105―117)

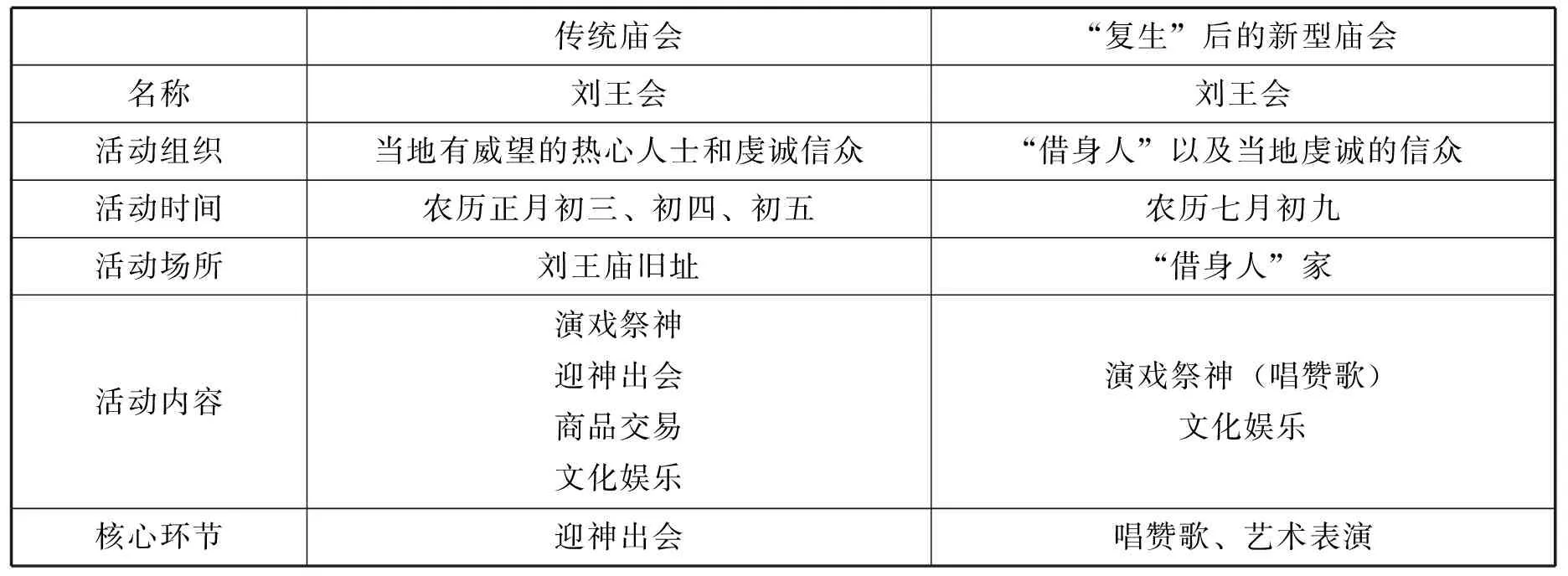

劉王會作為江村的特色廟會文化逐漸恢復和發展,并且每年舉辦一次。經過實地田野并查閱相關資料,“復生”后的劉王會與傳統廟會在名稱、舉辦時間、地點、內容、廟會環節、表現形式等諸多方面都有了明顯的變化。

表2 2016年舉辦的劉王會與傳統時期的劉王會比較

四、劉王神信仰“再造”的邏輯分析

(一)鄉村集體記憶的激活:江村劉王神信仰“再造”的起點

“廟會、祭祀、道士、村莊、村民,這些行動與行動、行動者與行動者之間的聯結、交換和互動,建構了村落社會的集體記憶。”[8]新中國成立初期,政府運用國家權力工具,以全面強制取締的姿態嚴密控制了鄉村信仰,廟會蕩然無存,“四舊”、“封建迷信”等政治話語將民眾的日常生活與廟會及信仰活動隔離。此時江村對劉王會的“集體記憶”淪為了“隱藏的集體記憶”。20世紀90年代末期,江村民間信仰逐漸“復活”,誕生了“借身人”群體,這一群體通過托夢、附身等說法將“隱藏性集體記憶”逐步喚醒、激活,其中以劉王信仰最為典型,江村村民對于劉王神“地方知識”的理解與共識再通過“借身人”的游說以及村落民間權威等積極推動,關于劉王神信仰的記憶由個體行為很快轉化為了江村的集體性實踐。由此,江村劉王信仰由塵封的記憶回歸到現實,并融入村民的日常生活中。

(二)主流意識形態及其價值取向調試:劉王會“再造”的驅動力

民間信仰作為一種“草根文化”,有著頑強的生命力。從信仰的誕生之日起到今天,有其獨特而漫長的演變軌跡。面對社會轉型,原有的舊傳統的需求方式或供應方式發生相當大且迅速的變化時,信仰自身爆發了很強的適應能力和對傳統的“再造”能力。也正是這種對傳統的“再造”能力,實質上這是一種傳統的再造與創新,這種再造總是與特定的區域背景聯系在一起,并呈現出不同的特征。[9](P300)

就這個角度看,劉王神信仰變遷在不同歷史時期所做的不斷調整和適應主要體現在:信仰的發展時期,領導班子的成立,體現信仰逐漸走向規范化,其作為一種社會組織結構,通過神祇的法力,將具有同樣信念的信仰者組織起來。并且通過對不同層別的信徒“傳道布道”,更緊密地把他們凝聚起來,使其成為一個相對更加穩固的組織,而后的廟宇重建也成為了進一步延續和鞏固劉王神信仰的重要標志。另外,這一時期國家的“弱在場”也為信仰的發展提供了更多可能和空間,面對國家給予的有限空間,信仰結合自身特點做了調試與適應,創造性恢復信仰儀式,不僅為信眾提供超驗性生活,也豐富了信眾的生活。客觀上,為傳統鄉村再造傳統營造了社會環境和成長空間,成為劉王神信仰“再造”的驅動力。

(三)國家經濟制度變遷與鄉村經濟群體壯大:江村劉王信仰“再造”的根本力量

“單純用政府意識形態工作和文化政策的變化來解釋傳統的復興,是不充分的。”新中國成立以后,計劃經濟的確立和人民公社集體經濟的實行,使農民、土地、鄉土社會的一切被納入國家計劃范圍內,農民幾乎沒有私領域空間,這種集體經濟制度的安排,對廣大人民生活的方方面面予以控制,尤其是在文革時期,大力宣傳無神論和革命進步的思想理論的精神控制。這些都從根本上剝離了民間信仰生存的土壤。改革開放后,實行家庭聯產承包責任制,分田到戶,恢復家庭為基本單位的承包方式,使廣大農民從“集體人”變為“個體人”,這樣的轉變使得農民擁有更多的私人空間和時間,同時抵抗風險的能力下降,使得民間信仰生存的土壤得以恢復。隨著改革的深入和市場經濟體制確立,農村經濟得到快速發展,村民生活水平不斷提高,并且出現了一批鄉村經濟精英。例如,信仰領導班子中的“借身人”、廟長、寺廟出納、管理寺廟安全的專職人員等,他們在政治資本、經濟資本和文化資本上相較普通民眾具有優勢,加上這些“借身人”早期都有在外鄉打工、闖蕩經驗,對風險和危機有更深的感受。在這層意義上,他們對于神靈的精神支持愿望較普通民眾更加強烈。而且在訪談中我們得知他們中的大部分人都有家里人在基層權力機構工作的經歷,一定程度上實現了“官民結合”,這對劉王會的恢復和劉王廟的重建都起到推動作用。