關于重建和真實性

李 偉

(西安建筑科技大學藝術學院 陜西西安 710055)

內容提要:在世界文化遺產保護視野中,“重建”是近年來國際上的熱點理論話題之一。重建從一度理論上的近乎于完全禁止,到在管理實踐中有嚴格保留情況下的接受,再到理論上的多方面探討,以及各國長期以來實際廣泛存在的重建活動,一直是一個有爭議的問題。真實性是這些爭議中的理論關鍵。我國在遺產保護工作中的重建問題,需要參考相關國際文獻、結合國情,根據情況的不同來認識。一般來說,應遵守《中國文物古跡保護準則》規定,即從真實性原則出發,不應對無存古跡加以重建。但根據具體情況不同,在學術上也可以有一定的靈活性。

重建(reconstruction)是為了喚起、解釋、修復或者復制先前歷史(建筑)形式進行的活動[1],“重建”在遺產保護領域一直是個有爭議的問題[2]。“真實性”是遺產“具備探討價值問題的資格性質的指標”[3],重建要明智地處理“真實性”問題[4]。本文擬簡要介紹最近遺產保護領域的重建爭論及其歷史理論背景,并結合國情談一些思考,不包括非遺產保護行為。

一、國際最新熱點

(一)國際“重建”大討論及其理論背景

敘利亞戰爭對文化遺產的破壞是引發國際“重建”大討論的原因。聯合國教科文組織(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organi?zation,UNESCO)2014年就開始收集敘利亞的有關情況。2015年6月召開了關于阿勒頗(Aleppo)古城的重創后重建(Post-Trauma Reconstruction)的會議。2013—2014年國際古跡遺址理事會(In?ternational Council on Monuments and Sites,ICO?MOS)展示和解說科學委員會在其成員中進行了一次關于重建的調查。僅在2016年,ICOMOS就有包括巴黎總部“重創后重建”會議在內的四場關于重建的會議舉行,這還不包括2016年6月ICO?MOS歐洲委員會在雅典舉行的“重建:歐洲視角”年會。未來兩到三年,ICOMOS還將通過互聯網在全球范圍進行關于重建問題的大討論。

關于“重建”的大討論是ICOMOS新主席河野俊行上任前主持的專題。這場討論的實質不只是戰后、災后重建,而是涉及到ICOMOS前任主席古斯塔夫·阿羅茲(Gustavo Araoz)2011年所提出的“保護新范式”,即保護從一百多年來的“物質中心”(material-based)到“非物質中心”的革命性理論觀念轉變[5],國際文物保護與修復研究中心(In?ternational Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property,ICCROM)前任總干事普萊斯(N.S.Price)認為是多年理論(傾向于禁止)與實踐(大量存在)背離的問題[6]。討論結果極有可能是一個新憲章,但各國專家及ICO?MOS網絡內部也不乏堅守傳統的反對聲音。在最近的討論中,有人提出應該設立專門的“當代文化遺產”(Contemporary Cultural World Heritage)的新類型,以解決沖突地區損毀遺產重建后的世界遺產地位問題[7]。

(二)《關于世界文化遺產重創后恢復與重建的指南》

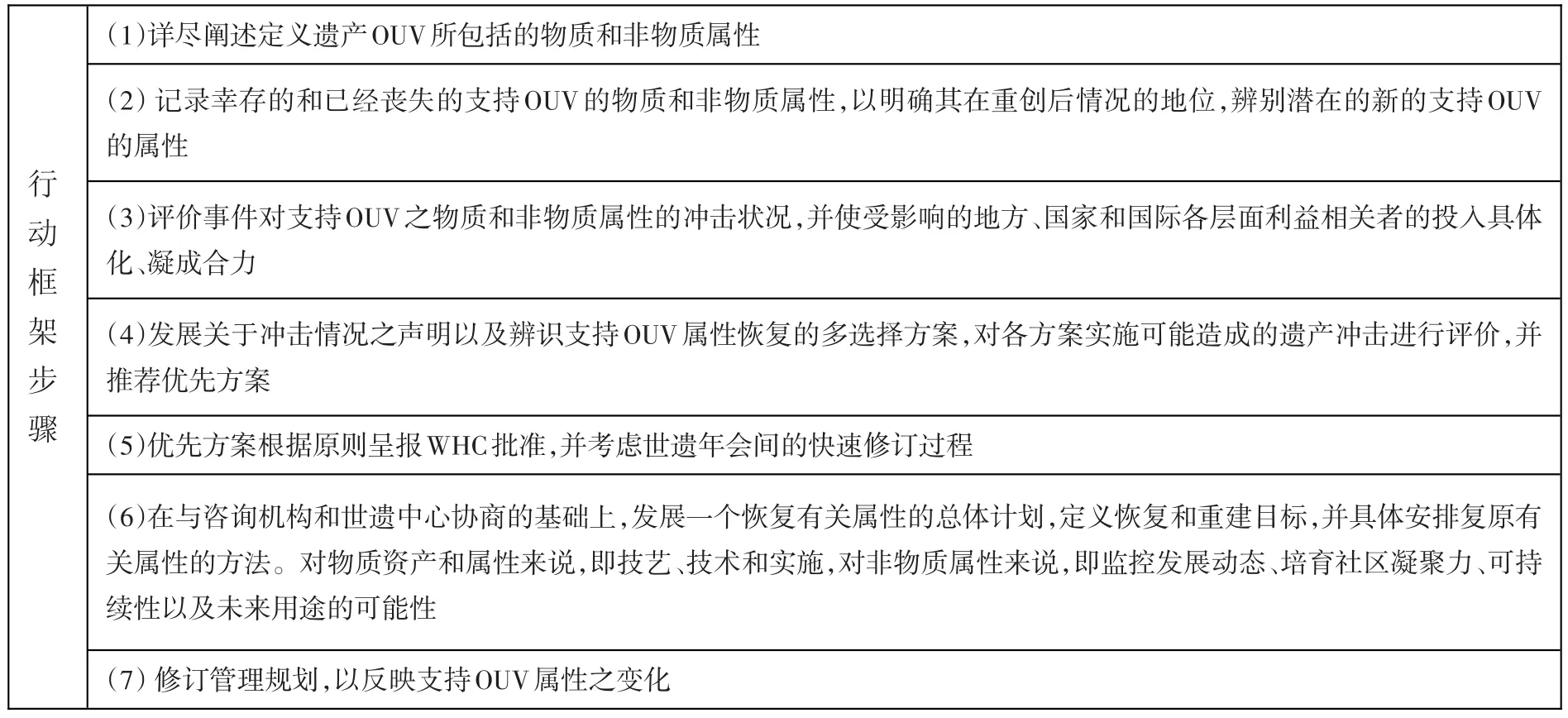

表一// 行動框架

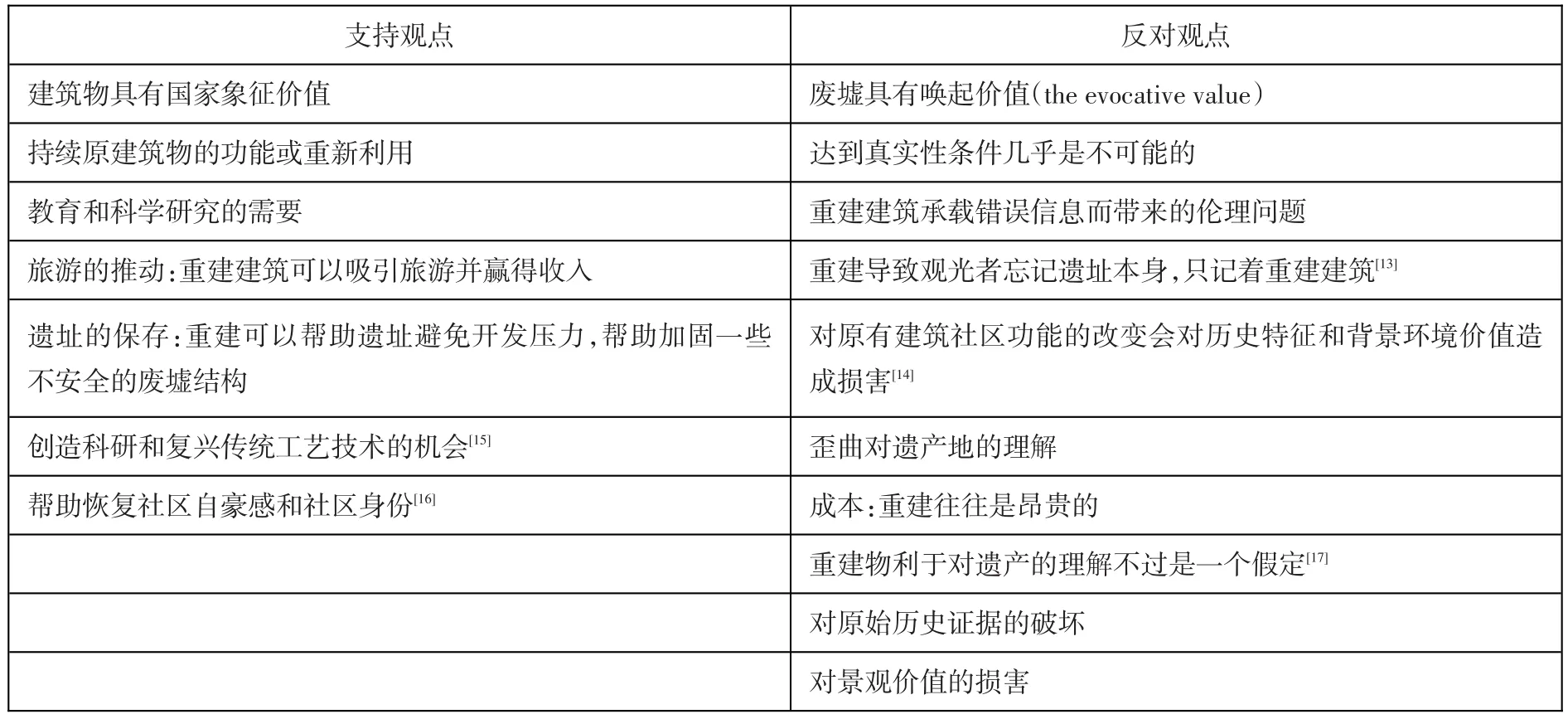

表二// 關于重建的常見觀點

作為討論的階段性成果,ICOMOS最近發布了《關于世界文化遺產重創后恢復與重建的指南》(以下簡稱“《重建指南》”)。文件強調,文化遺產的重建是在戰后和災后恢復的特殊背景下才“獲得地位”的[8],也就是說,重建本來是不允許的。文件重申已損毀無余的真實遺產不可替代,重建的潛力在于對殘存機理的整合。文件將突出普遍價值(Outstanding Universal Value,OUV)放在中心地位,提出了恢復和重建行動的七點框架(表一)[9]。

二、代表性理論觀點

(一)關于重建與真實性

保護理論權威布蘭迪(C.Brandi)認為,重建是原物之外的另外一個創造過程,不管它的檔案記錄和論證完善程度如何,它都對原作的創作過程形成了干預,且忽視了原作的歷史時間特征[10],在理論上是不合理的,因此他反對圣馬可(San Mar?co)廣場鐘塔的重建。

ICOMOS前主席佩茲特(M.Petzet)認為重建和翻新等行為現在都是保護措施,不能死守物質真實性的老一套,因為這會將保護工作帶進死胡同[11]。但他從技術上指出,對于磚石建筑,即便是解體后重新用原來的材料、工藝和形式進行組裝都不可以,因為這樣將會有大量真實性信息受損。這基本上可以反映歐洲保護界的主流觀點。

比亞尼斯(Salvador Mu oz Vi as)認為復制品和偽造品的物質真實也是客觀存在的,不同的只是外在于它的人的主觀認識和價值判斷,拉斯金(John Ruskin)式的真實和虛假概念對此毫無意義[12]。也就是說,重建的建筑物也一樣有物質上的真實性,只是這種真實性與原建筑物質材料的歷史證據性無關。另外,普萊斯、拉姆齊(Ramsay)等人先后總結了重建的多種觀點(表二),前者認為文化遺產重建不可能實現真實性[18]。

河野俊行主持的另外一個涉及“非物質中心”的專題是《奈良+20》文件,這份文件是為了紀念《奈良文件》20周年制定的,對真實性的概念有大幅度的更新,相對而言更加強調非物質維度[19],被認為是觀念上的突破[20]。在2016年ICOMOS巴黎會議的討論中,他援引了這一文件,指出《奈良文件》之后,遺產的概念開始將涉及遺產慣例(heri?tage practice)式重建的遺產包括在內[21]。因此,對歷史城鎮、古村落、文化景觀和遺產運河來說,改變和持續適應變化都是不可避免的,重建應該作為這種持續過程的一個環節來理解,戰后、災后重建是遺產形成過程的一種,通過這個過程,遺產有了新的形式[22]。

ICOMOS芬蘭、加拿大等也于2016年對重建問題進行了專題討論。其中芬蘭的伯格(L.Berger)認為重建是一個倫理選擇,毀損的原因決定了重建的價值與意義[23]。恩奎斯特(J.Enqvist)提到了歐盟2007—2013年資助的“身份和沖突:文化遺產和沖突后身份重建”項目,該研究以波黑、法國、德國、丹麥等國為對象。研究認為重建應該采取量身定做的個案分析方法來制定政策,并未形成普遍原則[24]。

(二)重建是否會成為文化遺產保護的威脅

《奈良文件》當時就帶來了對重建和過度修復可能存在毫無限制問題的疑慮。在日本方面及ICOMOS力推并獲得世界遺產委員會(World He?ritage Committee,WHC)贊同的過程中,形成了絕妙的磚石文化與木文化的東西方對峙[25],即1998年世界遺產大會在日本人擔任會議主席的情況下,希臘代表仍反對《奈良文件》,認為它對真實性模棱兩可的使用會帶來保護政策紊亂。這一過程長達五年之久(1994—1999年)。

在ICOMOS歐洲雅典會議的討論中,波黑ICOMOS主席斯密奇(V.S.Simcic)的認識是傳統歐洲觀點的典型代表,他指出,如果再不限制的話,重建對于文化遺產來說將會成為一個巨大的全球性威脅[26],“如果我們在今天、在21世紀給予重建以更多的支持和更多的合法性,具有真實性的遺產就會越來越多地消失,代之以虛假的建造,難道這能是ICOMOS的戰略嗎?”[27]

在芬蘭的討論中,恩奎斯特指出,2000年以來,遺產保護更為強調過程性和非物質維度,遺產被定義為“正在進行”(doing)而不是靜止的“存在”(being),正在進行意味著遺產與一系列的非物質維度的意義、價值等緊密糾纏。他認為今天的研究試圖理解重建,但真實性本身有自己的研究難點,有時是一個被調適用于滿足特定語境需要的概念[28]。

牛津布魯克斯大學(Oxford Brooks University)學者奧巴斯里(A.Orba?li)撰寫了《21世紀的保護理論:緩慢的進化還是范式性轉變》一文,算是對阿羅茲2011年“非物質中心”文章的回應。她對國際文獻的作用表示疑慮:在當下這個“后真實時代”,一個毫無廉恥地、露骨地放開了去建造、重建或者塑造“遺產”的時代,“真實性還能起作用嗎?”[29]

三、國際文獻回顧及案例

《威尼斯憲章》首先談到了“真實性完整的豐富信息”[30]。第15條說:“預先就要禁止任何重建,只允許把還存在的但已散開的部分重新組合起來。”[31]這不光是針對考古遺址而言,對建筑物的重建也適用,但其主筆人戈佐拉(P.Gazzola)并不反對重建[32]。

《佛羅倫薩憲章》指出,修復和重建必須在嚴格科學研究和專家共識的基礎上進行,重建的已不存在的園林不能當作歷史園林,它允許的重建是針對園林中的局部而言[33]。《關于保護和管理考古遺產的憲章》認為考古遺址的小部分重建只能服務于實驗研究和解說,不能對尚存的考古證據造成干擾,重建應當考慮所有的證據來源以保證真實性。不能直接在考古遺存上進行[34]。《內羅畢建議》則認為重建行為可能是“非理性和不準確的”[35]。

《保護世界文化與自然遺產公約實施指南》(以下簡稱“《指南》”)在1980年才將重建納入修訂內容,原文為“委員會強調:重建只有在其實施是基于完全的和細節的原物的檔案,并且沒有任何程度的臆測的情況下才被接受”[36]。當年經過重建的華沙歷史中心(Historic Center of Warsaw)項目加入了世界遺產名錄,該項目因其高質量的整體重建而具備OUV,但也有一部分建筑是沒有記錄、依據建筑史研究重建的,實際上經歷了好幾年的反對和延遲,最終是因為ICOMOS和波蘭的長期友好關系才被列入的[37]。評選委員會在接受其的討論中,曾明言對于重建情況“下不為例”[38]。但它2005年又接納了莫斯塔爾老橋區(Mostar’s Old Bridge),該項目的老橋是基于高質量的記錄重建的,但其他部分則不是這么嚴格,至今歐洲仍有專家質疑其真實性[39]。《指南》的規定在2005年修訂以后一直沿用至今:“在與真實性有關的時候,對考古遺跡、歷史建筑物(群)和歷史街區的重建只有在遺產情況罕見杰出的條件下才是合理的,且重建的實施是在完整和詳細的文獻記錄而非臆測的基礎上才可接受。”[40]在WHC長期工作的加拿大資深保護專家卡莫隆(C.Cameron)對此的解讀是,這實際上禁止了重建,因為有實踐經驗的人都知道,完全依據記錄、做到一模一樣、沒有任何臆測是不可能的[41]。

《里加憲章》強調必須特別重視重建與真實性的關系,每個建筑都應反映其所創作的時代,對文化遺產的復原性重建誤傳了其對過去的歷史證據性[42]。對重建的運用必須控制在最少的程度,且任何重建都必須是可讀、可逆的。憲章要求確保調查和歷史記錄的嚴格性,強調重建對象必須具有突出價值,必須確保不會對城市和景觀文脈造成篡改,不會毀損現存的重要歷史機理[43]。

《關于受戰爭破壞古跡重建的德累斯頓宣言》[44]認為應保護作為真實性之載體的廢墟“原物實體”。完全重建只有在毀損遺產具有重大意義、因之有政治和社會文化上的特殊需要之下才可以。重建必須基于可靠檔案記錄[45]。《巴拉憲章》認為,重建只有在遺產場所因為損毀或改變而變得不完整的情況下才允許,且必須要有足夠的證據。在極少數情況下,重建也可以作為保持文化意義的使用功能或保持遺產慣例活動的一部分。重建部分應該能夠區分[46]。《圣安東尼奧宣言》認為重建降低了考古遺址的真實性[47]。

加拿大自20世紀90年代開始不再認為重建是遺產保護措施,美國至今仍然沒有排除重建行為[48]。美國早期對威廉斯堡(Colonial Williams?burg)國會大廈的重建是受包薩學派(Beaux-Art)理想風格影響的設計,普萊斯以其為例,認為重建實際上不可能保證真實性[49]。但芬蘭塔烏瓦的圣奧拉夫教堂(St.Olaf’s Church in Tyrv??)室內重建被認為不僅很成功,在維系社區參與傳統方面還為其增加了新的真實性鏈條[50]。有的重建(修復)在歷史上一度被認為是信息錯誤或存在真實性問題,但隨著時間的推移,又被認為屬于遺產歷史的一部分,或者具有修復理論的代表性價值,前者如伊文思(Arthur Evans)在克諾索斯遺址(Knossos)對于色彩的運用(古典時期修復一般是不粉刷的)[51],后者如維奧萊特-勒-杜克(Viollet-le-Duc)修復的世界遺產卡爾卡松(Car?cassonne)古城部分建筑,以希臘為首的一些國家代表因此一度質疑《奈良文件》對《威尼斯憲章》實施有效性的影響[52]。

總之,以《指南》為中心的國際文獻對文化遺產的戰后、災后重建,一直是默許的(前提是基于檔案記錄),也認可鄉土建筑遺產、歷史城鎮等活態遺產和具有一定文化傳統的其他群體遺產中的重建,對其他重建則持傾向于禁止的態度為主。《里加憲章》實際上認可一些屬于重塑國家身份認同需要的重建行為。最近的“非物質中心”論者,尤其是《奈良+20》文件的理念和真實性定義,對重建則持容忍態度。

四、結合國情的思考

在當下以“非物質中心”思潮為背景的重建大討論中,我國應該繼續堅持《文物保護法》和《中國文物古跡保護準則》(以下簡稱“《準則》”)等相對禁止重建的主流學術觀點,還是應該順應古建筑修繕界《曲阜宣言》“四原”式“科學復原”的長期傾向?

(一)應在多大范圍內允許重建

從實際來看,重建問題要根據情況的不同來認識。一般應遵守《準則》規定,即從真實性原則出發,不應對無存古跡加以重建。但根據具體情況不同,在學術上也可以有一定的靈活性,主要體現在歷史街區、鄉土建筑聚落、少數民族宗教建筑群等活態遺產的更替方面,因為這屬于其真實性的組成部分。對于災后重建,則應在嚴格記錄基礎上相對網開一面。

《瓦萊塔原則》提到了量變引起質變的問題[53],雖然只是針對歷史城鎮和街區的,但對其他大尺度或較大尺度的活態遺產也有參考價值,即應控制更替和重建的比例和速度,不能影響遺產的連續性。

拉姆齊討論了西班牙朝圣路(Routes of Santi?ago de Compostela)申遺后沿線大量發生的重建問題,其中有一部分是對朝圣路路面的改造,以適應自行車運動需要,破壞了遺產物質機理[54],對我國類似的遺產保護有一定啟發性。大運河和絲綢之路兩個世界遺產,尤其要重視一些新類型的構成要素如閘壩、樞紐、土遺址、駁岸、河道、古道、古纖道遺跡、文化景觀和風景道背景的保護,防止在旅游發展和城市化的沖擊下,以“環境整治”名義對這些不起眼的遺產及其背景環境進行亂整亂治和拆除重建,因為這會造成對遺產真實性的威脅。

我國的重建問題不是不夠多,而是太多了。“非物質中心”不能成為重建的理由。在風景區、文化景觀等方面,甚至存在重建泛濫、對原有自然環境形成損害的問題。應該說,《準則》的規定是符合實際的。

(二)重建建筑算不算文化遺產

一般看法認為重建建筑在獲得時間積累價值之前不能算文化遺產[55]。早先也有古建復原往往不夠客觀[56],以及“復原”和“重建”都不是遺產保護行為的觀點[57]。

《準則》允許屬于因群體完整性需要而“補缺”性質的個別重建。但對重建新建筑是否屬于文化遺產,沒有給出結論。屬于建筑群文保單位“補缺”的個別建筑,如故宮建福宮,不存在法定地位問題;像北京永定門城樓,雖然屬于北京中軸線的“補缺”,但中軸線整體不是文保單位,暫時就不能算法定文化遺產;湖北秭歸屈原祠因為水利工程經歷了兩次遷建和重建,但并沒有影響它成為全國重點文物保護單位,因為它的真實性在于其與屈原和端午節等重要非物質文化遺產因素的關聯,也是一種實際情況。這說明重建遺產的法定地位仍然是因案例而異的問題。

重建行為出發點比較復雜,大部分不屬于專家決策的范圍,不在本文討論之列。

(三)借鑒和創新展示途徑

杭州雷鋒新塔在遺存保護方面其實做了必要的工作,創作者特別指出它不屬于重建,而屬于新建景觀建筑,但卻引發了爭論和批評。對于西湖文化景觀來說,這實際上是一個展示問題。

在保護展示方面,北京圓明園是一個爭議連連的案例。據調查,保護工程中一些橋梁、河道、建筑的建設與原格局不符,出現了破壞考古遺存的現象[58]。十多年前的防滲膜之爭,根本上是不應恢復山形水系的問題,這明顯不屬于《佛羅倫薩憲章》局部性重建的情況。對有關橋梁的木樁遺址應該想方設法加以保護和展示,而不是復原重建,這也包括建筑柱礎和地基、湖底地層和駁岸疊石遺存、假山木樁和灰土地基等其他考古遺存。圓明園的保護應以保存這些考古遺址現狀為主,系統地建設游道,并應通過植物標識、縮微模型、電子演示等虛擬手段以及其他對遺址沒有傷害的藝術化方法進行展示。通過少量重建建筑進行展示的觀點實際上是有問題的,因為展示效果稀稀拉拉,還不如單純展示遺址。

國外對于考古遺址展示的新方法有不少探索,如荷蘭的以景觀設計師等為主的“藝術化重建”途徑[59],以及文丘里(R.Venturi)主筆的富蘭克林故居遺址(Benjamin Franklin museo,Franklin court)保護經典案例。《準則》“不提倡”重建式展示,可考慮創造性地借鑒上述先進經驗。當然,前提是需要提高人們的欣賞水平,能夠接受這些新的做法。

[1]LNCFUWHC(Latvian National Commission for UNESCOWorld Heritage Centre),ICCROM.The Riga Charter on authenticity and historical reconstruction in relationship to cultural heritage.Regional conference,Riga,2000.

[2]N.S.Price.The Reconstruction of Ruins:Principles and Practice.Conservation:Principles,Dilemmas and Uncom?fortable Truths.Alison Richmond and Alison Bracker,2009:32-46.

[3]ICOMOS.The Nara Document of Authenticity(1994).The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,Paris,2015,[EB/OL][2017-11-12]http://whc.unesco.org/en/guidelines/.

[4]M.Petzet.IntroductiontotheInternationalChartersandPrinci?ples40YearsaftertheVeniceCharter.InternationalCharters forConservationandRestoration,MonumentsandSitesI,ICO?MOS,München,2004:7-31,[EB/OL][2017-11-12]http://openarchive.icomos.org/431/1/Monuments_and_Sites_1_Charters.pdf.

[5]G.F.Araoz.Preserving heritage places under a new para?digm.Journal of Cultural Heritage Management and Sus?tainable Development,2011,1(1):55-60.

[6]同[2]。

[7]R.W.Khalaf.A viewpoint on the reconstruction of de?stroyed UNESCO Cultural World Heritage Sites.Interna?tional Journal of Heritage Studies,2017,23(3):261-274.

[8]ICOMOS.ICOMOS Guidance on Post Trauma Recovery,Paris,2017,[EB/OL][2017-11-12]http://openarchive.icomos.org/1763/19/ICOMOS%20Guidance%20on%20 Post%20Trauma%20Recovery%20.pdf.

[9]同[8]。

[10]〔芬〕尤卡·尤基萊托(Jukka Jukilehto)著、郭旃等譯:《建筑保護史》,中華書局2011年。

[11]同[4]。

[12]〔西〕薩爾瓦多·穆尼奧斯·比尼亞斯著、張鵬等譯:《當代保護理論》,同濟大學出版社2012年。

[13]Ramsay,Egloff.The routes of Santiago de Compostela:perspectives on reconstruction,河南省首屆世界文化遺產保護與傳承論壇主題發言稿,2012,[EB/OL][2017-11-12]http://www.cavetemples.com/shownews.asp?Small Class=20&bigclass=17&id=532.

[14]同[13]。

[15]同[13]。

[16]同[13]。

[17]同[13]。

[18]同[2]。

[19]Nara Expert Conference.Nara+20:On Heritage Practic?es,Cultural Values,and Concept of Authenticity,Nara,2014,[EB/OL][2017-11-12]http://www.japan-icomos.org/pdf/nara20_final_eng.pdf.

[20]I.Poulios.Gazing at the“Blue Ocean”and Tapping into the Mental Models of Conservation:Reflections on the Nara+20 Document.Heritage&Society,2015,8(2):158-177.

[21]Kono Ohnuki.Nara+20 and Reconstruction Community involvement in the task of reconstruction,in Loughlin Ke?aly eds.Post-Trauma Reconstruction Colloquium pro?ceedings,2016:11-13,[EB/OL][2017-11-12]http://openarchive.icomos.org/1707/1/ICOMOS-Post-Trauma_Reconstruction_Proceedings-VOL1-ENGok.pdf.

[22]同[21]。

[23]L.Berger.Introduction.Aura Kivilaakso,Maire Mattinen&Laura Berger eds.Post-Trauma Reconstruction,ICO?MOS in Suomen osastory.Helsinki,Finland,2017:4-12.

[24]J.Enqvist.The Reconstruction of Cultural Heritage after Crisis:An Overview of the Research.Aura Kivilaakso,Maire Mattinen&Laura Berger eds,Post-Trauma Recon?struction,ICOMOS in Suomen osastory.Helsinki,Finland,2017:14-26.

[25]C.CAMERON.From Warsaw to Mostar:The World Heri?tage Committee and Authenticity.APT Bulletin:The Jour?nal of Preservation Technology,2008,39:2-3.

[26]V.S.Simcic.The reconstruction as a threat.Athanasios nakasis eds.Scientific Symposium Reconstructions:Euro?pean perspectives Annual Meeting of ICOMOS European Committees,Athens,2016:32-34.

[27]同[26]。

[28]同[24]。

[29]A.Orba?li.,Conservation theory in the twenty-first centu?ry:slow evolution or a paradigm shift?Journal of Architec?tural Conservation,2017,23:3,157-170.

[30]ICOM.The Venice Charter,Venice,1964,[EB/OL][2017-11-12]http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.

[31]陳志華編譯:《保護文物建筑和歷史地段的國際文獻》,臺灣博遠出版有限公司1993年。

[32]R.András.Reconstruction-from the venice charter to the charter of cracow 2000,paper presented for scientific symposium Strategies for the World’s Cultural Heritage.Preservation in a globalised world:principles,practices and perspectives,Spain,2002:117-119.

[33]ICOMOS.HISTORIC GARDENS(THE FLORENCE CHARTER 1981),[EB/OL][2017-11-12]https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/gardens_e.pdf.

[34]ICOMOS.Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage,1990,[EB/OL][2017-11-12]https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Char?ters/arch_e.pdf1990.

[35]UNESCO:《關于歷史地區的保護及其當代作用的建議》,UNESCO第十九屆會議通過,內羅畢,1976。

[36]UNESCO.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,Paris,1980.

[37]同[25]。

[38]同[25]。

[39]同[24]。

[40]UNESCO.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,Paris,2015,[EB/OL][2017-11-12]http://whc.unesco.org/en/guidelines/.

[41]同[25]。

[42]同[1]。

[43]同[1]。

[44]The Declaration of Dresden.Adopted at the International Symposium Reconstruction of Monuments Destroyed by War.Dresden,German Democratic Republic,1982,11:15-19.

[45]同[44]。

[46]The Australia ICOMOS.The Burra Charter(The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance),1999,[EB/OL][2017-11-12]https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters.

[47]Declaration of San Antonio,1996,[EB/OL][2017-11-12]http://www.icomos.org/docs/san_ant onio.html.

[48]R.W.Khalaf.Architectural compatibility:beyond the eye of the beholder.Journal of Cultural Heritage Manage?ment and Sustainable Development,2016,6(3):238-254

[49]同[2]。

[50]U.Rahola.,St.Olaf’s Church in Tyrv?? .A spatial recon?struction and returning the ambience.Aura Kivilaakso,Maire Mattinen&Laura Berger eds.Post-Trauma Recon?struction,ICOMOS in Suomen osastory.Helsinki,Fin?land,2017:26-52.

[51]同[2]。

[52]同[25]。

[53]ICOMOS,Valletta_Principles,Paris,2011.

[54]同[13]。

[55]呂舟:《文化遺產保護語境下的重建問題討論》,《中國文化遺產》2017年第2期。

[56]呂舟:《從雷峰塔的重建談歷史建筑的復原問題》,張復合主編《建筑史論文集(第13輯)》,清華大學出版社2000年,第202—211頁。

[57]孫施文:《重建和復原不是遺產保護》,《瞭望》2009年第18期。

[58]闕為民:《圓明園遺址還要申遺嗎?圓明園罹劫153周年之問》,《中國園林》2013年第12期。

[59]M.Kocken.The“Arty”Way-A Dutch Approach to the Presentation of Archaeological Heritage.Athanasios Na?kasis eds.Scientific Symposium Reconstructions:Europe?an perspectives Annual Meeting of ICOMOS European Committees,Athens,2016:38-40.