者汈編鐘與越國樂制

張聞捷

(廈門大學歷史系 福建廈門 361005)

內容提要:依據現存者汈編鐘的尺寸、銘文排列方式及音律組合,可以推定其鈕鐘應是兩組各10—12件的編列形式,同時搭配镈鐘若干。這種樂鐘組合是戰國早期之后逐漸盛行的新的編列方式,不見于春秋晚期階段。因此,者汈編鐘銘文內“唯越十有九年”當是指越王翳十九年(公元前393年),而非春秋晚期的勾踐十九年(公元前478年)。者汈編鐘是目前所見較為完整的越國王室樂器,通過進一步與江蘇無錫鴻山、浙江海鹽黃家山、長興鼻子山、余杭崇賢戰國墓等越國土墩墓所出樂器的比較可以發現,越國的樂鐘制度可能存在“二分現象”,即越國王室仍效仿楚制使用青銅編鐘,而普通貴族則多使用青瓷或硬陶編鐘,無法演奏,編列上亦缺乏制度約束。所以,器主者汈也應在此年代、文化背景下去判斷其身份地位。

者汈編鐘是周代貴族者汈所鑄造的一組實用樂鐘,在鐘體銘文內有“唯越十有九年”的明確紀年,故可以斷定應屬越國之器。那么,對其年代、組合與音律的考察,無疑將有助于深入了解越國的青銅樂制問題。

一、者汈編鐘的發現與年代爭議

由于并非是科學發掘品,者汈編鐘現多流散海外,組合殘缺。目前僅見13件,包括镈鐘1件,現藏蘇州博物館;鈕鐘12件,分別藏于故宮博物院(以下簡稱“故宮”,1件)、上海博物館(以下簡稱“上博”,1件)、日本京都泉屋博古館(以下簡稱“泉屋”,2件)和日本神戶東畑謙三氏處(8件)。日本學者淺原達郎曾撰有《者汈鐘》一文,詳細介紹了這些編鐘在諸藏家手中的流轉和著錄情況[1],可茲參考。

關于該組編鐘的年代,由于在位年數達19年的越王僅有勾踐、朱句和翳三位[2],所以學者們也多從此三王立論,依據對編鐘銘文的釋讀,形成了兩種截然不同的意見:一是“勾踐十九年說”,容庚、饒宗頤、陳夢家、羅泰、曹錦炎與淺原達郎等先生皆主張此說,當然對于器主又有勾踐之子“與夷”(鹿郢、鼫于、適郢、者旨于睗)或者勾踐之臣“諸稽郢”(諸稽、柘稽)等不同看法[3]。二是“王翳十九年說”,郭沫若先生最早提出“者汈”當讀為“諸咎”,是越王翳之子,所以銘文中的王應指越王翳[4]。近來董珊先生又提出“者汈”可能是《紀年》中所提到的越大夫“寺區”,而該鐘銘是越王翳十九年對大夫寺區的訓誥[5]。

但依據現有的越國年代體系,勾踐十九年是公元前478年,屬春秋晚期階段,而越王翳十九年是公元前393年,屬戰國早期晚段[6],兩者相距近百年之久,這種差別在銅器斷代上顯然是無法被擱置或模糊處理的。而正如董珊先生所言:“者汈鐘銘是一種美術化的字體,筆畫多方委曲,不容易準確隸定。所謂‘汈’字的右旁,已經有‘弓’‘尸’‘刀’‘人’等多種釋法,以現有的文字學研究水平來看,還不能肯定到底哪種是對的。”所以,目前單純依靠釋讀文字資料恐怕是無法斷定該組編鐘的年代和器主的。

不過,幸得于考古資料的積累,迄今為止學界業已發現了眾多隸屬于這兩個時期的完整編鐘,從而對春秋晚期和戰國早期的樂鐘制度有了較為清晰的認識[7],并能夠揭示出他們之間顯著的制度性差異。因此,可以從樂鐘制度的角度出發,通過考察現存者汈編鐘的尺寸、銘文排列方式與音律,來嘗試復原其本來的編列組合,再與已有的編鐘資料相互比較,來探討這一樂鐘制度所應出現的時代,進而推知者汈編鐘的鑄造年代。

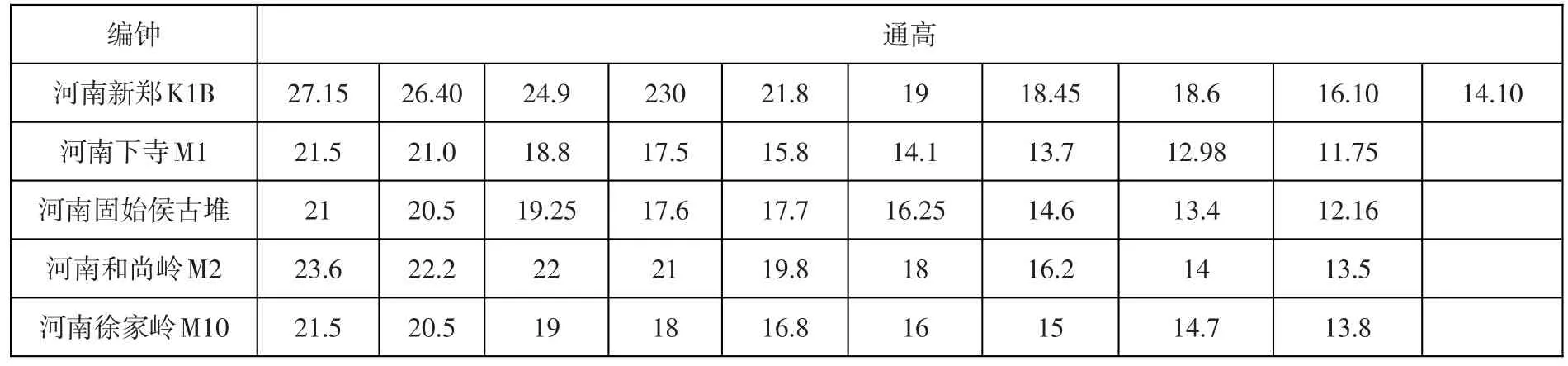

表一// 春秋中晚期至戰國初年部分出土鈕鐘通高數據表(單位:厘米)

同時,者汈編鐘又是目前確知的越國青銅樂器,如將其與江蘇無錫鴻山[8]、浙江海鹽黃家山[9]、長興鼻子山[10]、余杭崇賢戰國墓[11]等土墩墓所出土的其他越國編鐘相比照,顯然能夠幫助分析越國樂制中可能存在的“二分現象”,從而為判斷者汈的身份提供新的線索。

二、者汈編鐘的組合復原

下文將分別從者汈編鐘的尺寸、銘文排列方式與音律組合來探討其本來的編列形式。

1.編鐘尺寸

周代樂鐘依靠振動發音,所以編鐘尺寸與設計音高息息相關[12]。為追求音律的和諧,周代樂工常將編鐘鑄造成尺寸遞減的形制,并輔以精細的銼磨調音,以便演奏出高低不同的音階。這一規律自西周以來便逐漸形成,如西周中期的曲村晉侯墓地M9中所出4件一組的甬鐘通高分別為35.8、34.0、32.2、30.6厘米,間距基本在1.8厘米左右[13]。而春秋戰國之后,隨著樂律的發展,這種現象更趨普遍和嚴格,以南方地區春秋中晚期至戰國早期的五組代表性鈕鐘為例(表一)[14]。

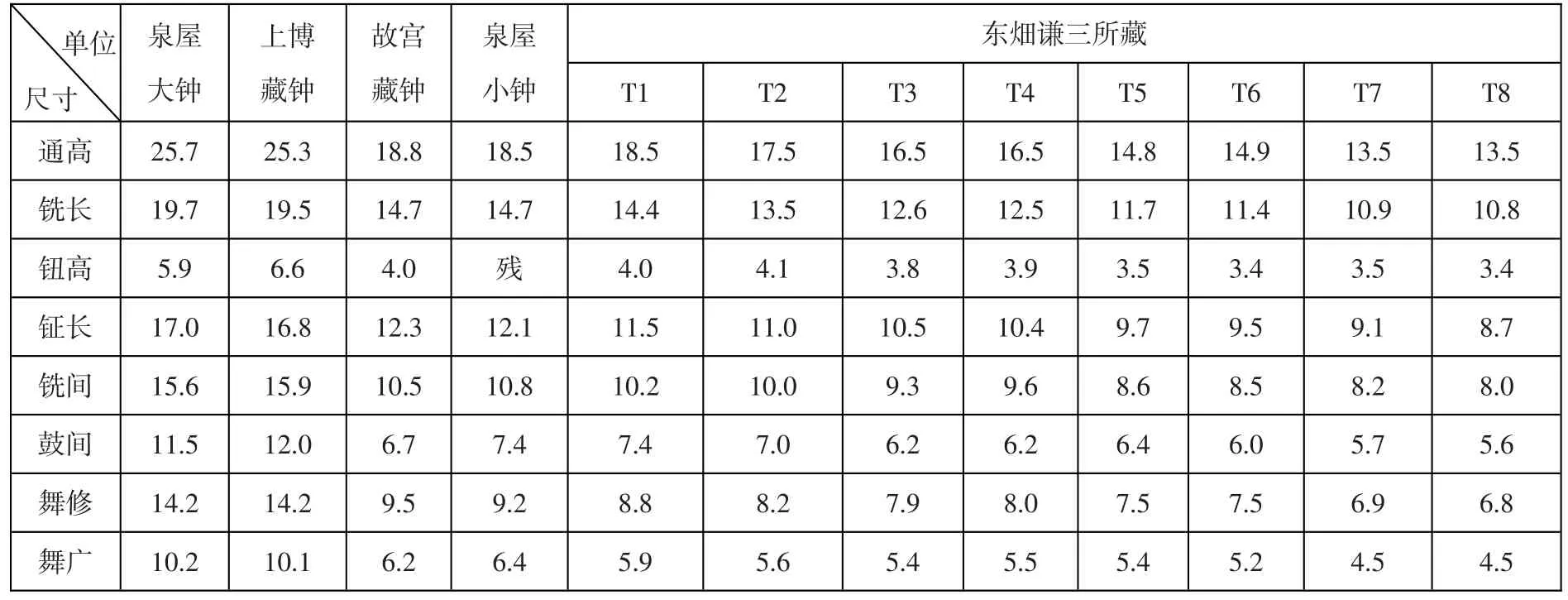

由表一可知,各組編鐘的通高間差基本在1~3厘米之間,尺寸遞減的趨勢一目了然,未出現一例編鐘通高數據完全相同的情況,而他們的音高也自然呈現出相應的差別,這種設計原則在甬鐘、镈鐘上也同樣十分明顯。由此,再來看者汈編鐘的尺寸數據(表二)[15]。可以發現,在現存者汈編鐘內,泉屋大鐘與上博藏鐘、T3與T4、T5與T6、T7與T8諸鐘的尺寸是基本相同的,雖然銑長、鈕高、銑間等數據仍略有差異,但基本在1~3毫米之間,這對于先秦時期的鑄造技術來說應是可以接受的誤差。這一點,高橋準二氏在其《者汈鐘の的音高測定》一文中早已指出[16],而且下文中還將看到這幾組樂鐘的銘文排列方式亦是完全相同,所以,這幾組編鐘在尺寸設計時便是等大的。根據上舉同套編鐘尺寸依次遞減的原則,也即是說,他們應分別屬于兩套相同尺寸的鈕鐘序列(每一序列內尺寸又依次遞減)。

那么,從通高數據來看,目前最大的泉屋大鐘為25.7厘米,最小的T7、T8鐘為13.5厘米,相差約12厘米,其他樂鐘間差基本在1~1.5厘米左右,這樣算來,每套鈕鐘序列內的數量應在8—12件之間,依據銑長、銑間、鼓間或者舞修、舞廣數據也都可以得到幾乎相近的結論。這是僅從編鐘尺寸上就可以得到的一個初步結果,即者汈編鐘應是由兩組各8—12件的鈕鐘并輔以若干件镈鐘所構成的。

表二// 現存者汈編鐘(鈕鐘)尺寸數據表(單位:厘米)

2.銘文排列方式

者汈編鐘銘文自“唯越十有九年”起始,終于“子孫永保”,全篇共92字(不計重文符號),在鐘體上呈現出極有規律的排列方式,從而為推斷其缺失的編鐘數量提供了一種新的研究角度(圖一;表三)。

首先,者汈編鐘的銘文書寫順序是從正面鉦部向左旋轉,至正面左鼓部,再背面右鼓部、背面鉦部、背面左鼓部,最后終結于正面右鼓部。與新近發現的湖北隨州文峰塔M1編鐘的銘文書寫格局是完全一樣的,亦是春秋晚期之后最為流行的編鐘銘文排列方式,這一點王世民先生已經有很好的論述[17],茲不贅引。

圖一// 者汈編鐘92字銘文摹本及兩種分布模式

表三// 現存者汈編鐘(鈕鐘)銘文排列方式統計表

同時,者汈編鐘的銘文排列有“四字模式”和“六—九字模式”兩種,即依據鐘體大小在每一面上有4字或6—9字分布。在“四字模式”中,T3與T4、T5與T6、T7與T8的銘文排列完全一致,同時他們之間的鐘體尺寸亦是基本相同,所以顯然應分屬于兩套鈕鐘序列;而這三組之間銘文又相互銜接,尺寸上亦是依次遞減,說明他們是同批設計和鑄造的成組樂鐘。另從銘文格局上看,泉屋小鐘、T1與T2鐘也應屬于這一組別,只是中間暫有缺環;“六—九字模式”目前僅見于泉屋大鐘和上博藏鐘,由于泉屋大鐘正面銹蝕嚴重,局部銘文已基本不識,但從殘存的文字布局來看,與上博藏鐘是完全一致的,而他們的鐘體大小也趨同,所以也應該是分屬兩套。

由此看來,者汈編鐘的設計尺寸與銘文排列方式之間是基本契合的,相似尺寸的編鐘其銘文排列布局也是完全一致,而銘文相互銜接的樂鐘其鐘體大小也是依次遞減[18]。這樣,就可以從剩余的10件樂鐘銘文布局來推斷出此套者汈鈕鐘的數量:其中T2至T8構成兩列完整的銘文,所以應是兩組鈕鐘各4件(暫殘缺1件)。從這里也可以看出,保證長篇銘文的完整性是此套編鐘設計的重要原則之一(近似“王孫誥編鐘”);而泉屋小鐘與T1鐘照此規律推算,恐怕也應該是兩組各4件方能保證銘文完整。故宮藏鐘在尺寸上與此組最為接近,或許即是為了補足該組中的某件缺失品。因此“四字模式”的編鐘便共有兩組各8件,而“六—九字模式”的樂鐘也同樣分為兩組,按每鐘最大48字計,全篇92字至少需要2件樂鐘,即,“六—九字模式”的編鐘至少為兩組各2件。綜合看來,者汈編鐘應是一套兩組至少各10件的鈕鐘編列,這與依據尺寸數據所得出的復原結論是相互吻合的。

3.編鐘樂律

最后來看這套編種的樂律情況。日本學者高橋準二已對其中的10件進行了詳盡的測音,并以F#為宮,將其復原成兩組各10件的鈕鐘序列[19](高文表三)。但其中許多音高數據明顯與測音結果不合,而且復原出的正鼓音與側鼓音之間也缺乏清晰的三度關系,對此高氏只能認為者汈編鐘多屬明器,調音不準。此后,淺原達郎先生改以C#為宮,并依照三度關系將其重新復原成兩組各12件的鈕鐘序列(表四)。

相較于高橋準二的復原方案而言,淺原氏的復原雖然亦是建立在現有者汈編鐘多調音不準的前提基礎上,但其能較好地兼顧正、側鼓音的三度關系,更重要的是能夠與同時期的曾侯乙中層1組甬鐘(戰國早期)和羌鐘(戰國中期)的音律結果較好地對應[20],所以具有更強的說服力。而且從表中還可以看出,T3與T4這兩件相同尺寸的編鐘音高也基本相同,說明在最初設計時,音高與編鐘尺寸、銘文排列恐怕都是嚴格對應的,只是由于鑄造水平限制或長期流轉磨損,才造成了部分樂鐘音色不準、難以合奏的情況。

表四// 者汈編鐘(鈕鐘)的實際測音結果與淺原氏復原方案

總體來看,無論是依據編鐘的尺寸、銘文排列方式,或是音律的復原結果,都可以發現,現存的者汈鈕鐘應是一套由兩組各10—12件的編鈕鐘組合而成的,同時搭配若干件的镈鐘。雖然目前確切的數量還無法確定,但已足以從樂鐘制度的角度來推定該組編鐘的鑄造年代了。

三、者汈編鐘的年代

鈕鐘自兩周之際出現后,歷經春秋時代的發展,至春秋中晚期階段業已形成了獨立而固定的編列制度。今天,通過對考古資料的梳理,已經能夠揭示出春秋晚期至戰國早期鈕鐘編列方式的巨大變化,從而為推定者汈編鐘的鑄造年代提供新的解決方案。

在一組完整的編鐘內,鈕鐘依據組合方式的不同可以區分為“單套鈕鐘”和“雙套鈕鐘”兩種編列方式,二者的轉變正在春秋戰國之際。

1.單套鈕鐘編列

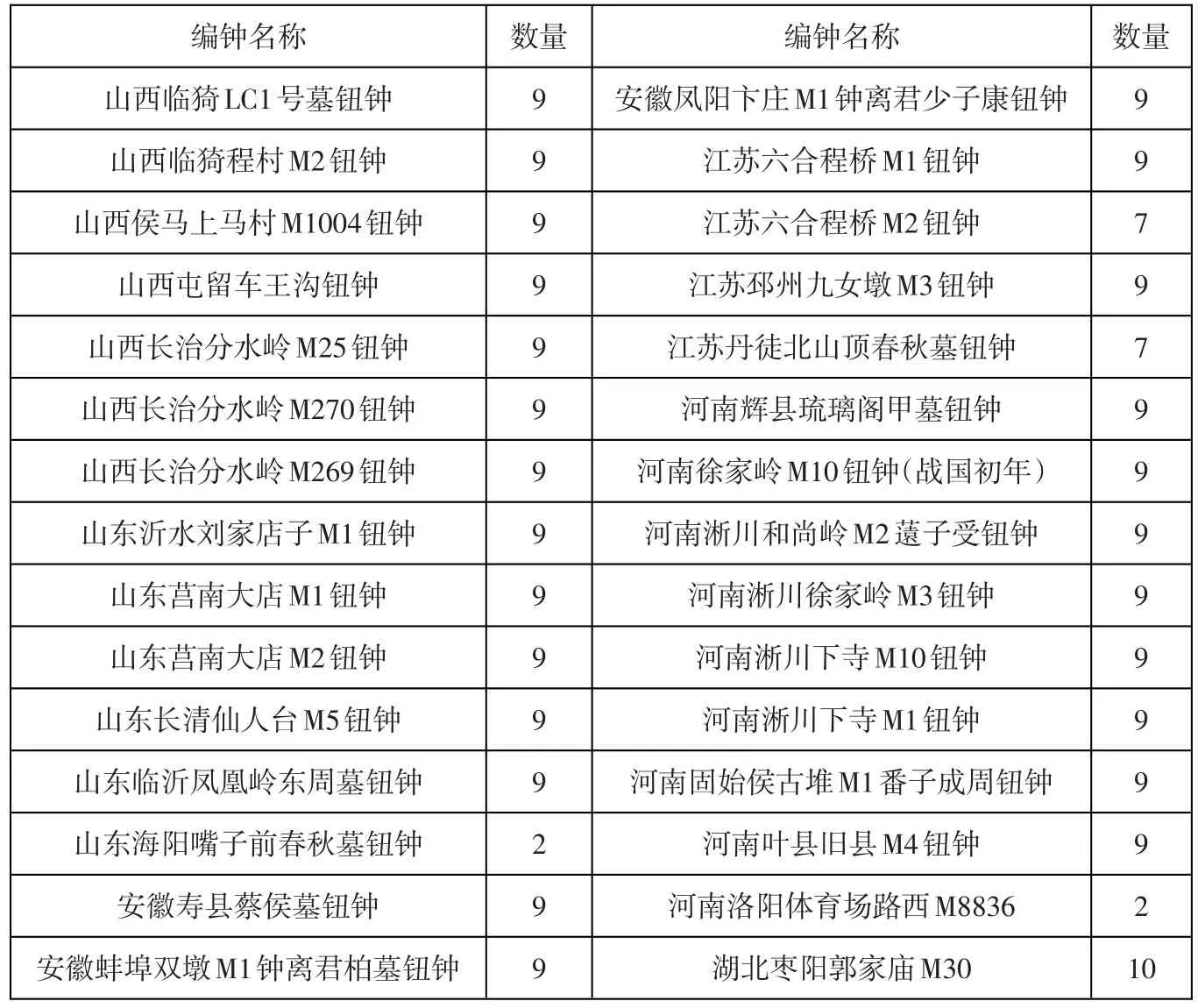

考古資料業已揭示,鈕鐘是在兩周之際于甬鐘內“脫胎而出”,并從效仿甬鐘的8件一組發展至春秋初年的9件成編[21]。目前所見最早的鈕鐘編列為三門峽虢國墓地出土的虢仲鈕鐘,為8件一組,仍沿用西周晚期以來的甬鐘編列制度[22]。至春秋早期后,山西聞喜上郭村M210、M211(晉國大夫級別)中均隨葬一列鈕鐘9件,形制相同、大小相次[23]。至春秋中期階段,多數鈕鐘仍遵循這一編列方式,如山東蓬萊柳各莊M6鈕鐘、山西侯馬上馬村M13鈕鐘等,皆是9件一組[24]。這種單套鈕鐘的編列制度一直延續至春秋晚期階段。

從表五可見[25],在春秋晚期階段,無論是南方的楚國、蔡國、吳國、鐘離國,還是中原至北方的晉國、許國、周王廷,乃至東部的寺國、莒國、鄅國、徐國等國,均使用的是9件一組的鈕鐘編列。除個別邊緣地區墓葬略有編列不全的情況外,其制度的統一性是極強的。

2.雙套鈕鐘編列

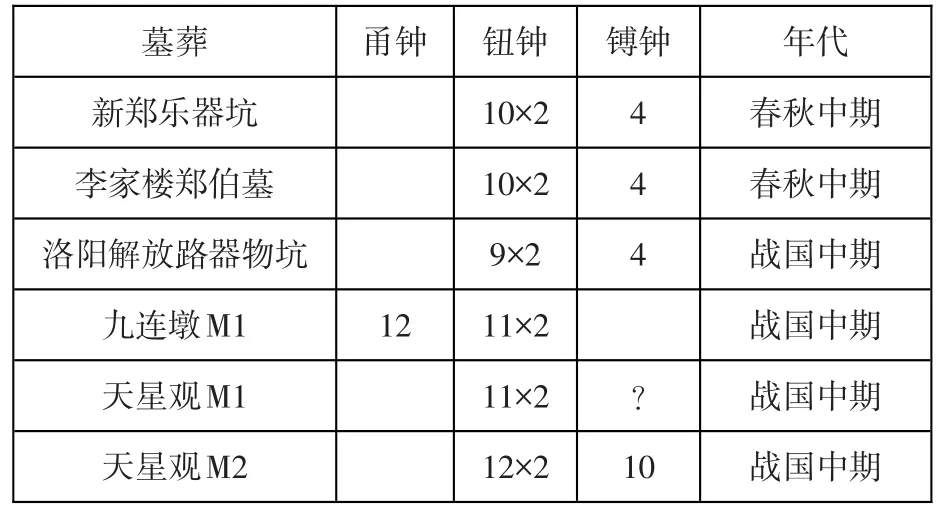

雙套鈕鐘的編列方式目前最早出現于春秋中期的鄭國。在新鄭樂器坑K1、K4、K5、K7、K8、K9、K14、K16和新鄭李家樓鄭伯墓內均為镈鐘4件、鈕鐘20件,且分作三列陳設(镈鐘一列、鈕鐘兩列各10件)[26]。但從春秋晚期的情況來看,這一全新制度顯然并未得到普遍推廣,尤其是在南方楚國、吳國等地都未見到這樣的編列方式(這可能與鄭國國力的急劇衰落有關)。由此可見,春秋時代的樂制變化主要集中在甬鐘和镈鐘之間,而鈕鐘則主要承襲傳統的樂鐘制度。

但是,到戰國時期,在河南洛陽及南方地區率先見到了鈕鐘制度的革新,即同時采納雙套鈕鐘來搭配镈鐘成組的做法。如洛陽解放路戰國中期陪葬坑中即出土镈鐘4件、鈕鐘兩組各9件(共18件),雖然未用鐘虡,但在坑中擺放有序。镈鐘位于西南側呈一列分布,中間隔以一件鹿角,鹿角之東則是兩列鈕鐘,而且這兩列鈕鐘的大小遞減次序正好相反(另見于王孫誥甬鐘),應是意在表明其是兩列不同的編鐘[27]。湖北棗陽九連墩M1為戰國中期楚國高級貴族墓葬(升鼎5、子口鼎7),據發掘者王紅星先生介紹,北室出土編鐘34件,“有上、下兩層,下層甬鐘一組12件,上層鈕鐘二組各11件”[28]。湖北荊州天星觀二號墓為戰國中期晚段楚邸陽君潘乘夫人之墓,封君級別,東室出土樂鐘34件,其中鈕鐘兩組各12件、镈鐘10件,分作兩列懸掛于一具鐘虡之上。鐘架(M2︰42)尚存,漆木質,單面雙層,通高123.5、通長360厘米,未見折曲。對其測音結果表明,兩組鈕鐘正鼓音音列采用“咬合式銜接法”,形成帶有“商角”“羽曾”“商曾”等偏音的七聲音列,使得編鐘音域得到進一步拓寬[29]。天星觀一號墓由于被盜嚴重,青銅鈕鐘僅存有4件,但鐘虡痕跡仍在,上有懸掛鈕鐘的空孔22個,可見是一套兩組各11件的鈕鐘編列[30]。

表五// 春秋晚期單套鈕鐘編列制度統計表(單位:件)

表六// 戰國時期雙套等數鈕鐘編列制度統計表(單位:件)

從這些例子(表六)可以看出,雙套等數鈕鐘成組搭配的現象在戰國早中期的高等級貴族中已得到應用,成為新的鈕鐘編列方式,并使得編鐘音域不斷拓寬。而且,這種編列方式目前僅見于洛陽與南方地區,皆與鄭國毗鄰,筆者推測,其是在春秋時期鄭國雙套鈕鐘各10件的樂制基礎上發展而出的。與之相對的是,在戰國時期的北方地區,卻仍然延續春秋以來舊有的鈕鐘制度,如戰國晚期的河北易縣燕下都M16(燕國高級貴族,9鼎)隨葬镈鐘10件(分為4、6兩組)、甬鐘16件(分兩組)、鈕鐘9件,皆為陶制明器[31];山西潞城潞河M7(戰國中期5鼎級別)隨葬镈鐘4件、甬鐘16件(分2組)、鈕鐘8件[32];山東臨淄淄河店M2(戰國中期7鼎貴族)隨葬镈鐘8件(分兩型各4件)、甬鐘2組共16件、銅鈕鐘10件[33]。其他像山西萬榮廟前戰國墓出土一套鈕鐘9件,山東滕州莊里西村戰國墓出土編鐘4镈、9鈕,山東陽信西北村編鐘5镈、9鈕,山東諸城臧家莊編鐘7镈、9鈕等均是以8—10件單套成組[34],并未見到雙套鈕鐘的現象,可見這一樂制主要在當時的南方地區,故能夠被越國貴族者汈所采用。

據此,者汈編鐘以雙套等數鈕鐘(各10—12件)來搭配镈鐘的編列制度應是在戰國時期出現的新興樂制,其鑄造年代無疑在戰國早中期。另據最初收藏者陳介祺等記述來看,其中兩枚樂鐘確定出于河南省境內,說明是戰國時期的楚越戰爭才造成了這套樂鐘的流散,這在越王勾踐時期恐怕也是不大可能發生的[35],所以編鐘銘文“唯越十有九年”當指戰國階段的越王翳十九年,彼時越國王位已呈不穩之勢(越王翳后被太子諸咎所殺),是以銘文中有“勿有不義”“誥之于不啻”等敦敦訓誡之語。

四、越國樂制的“二分現象”

從者汈編鐘的銘文來看,這套樂鐘是越人者汈受到越王勉勵、訓誡后所作,無疑屬越國青銅樂器,雖然多有散失,但殘存的樂鐘音律仍清晰可辨,說明其是按照實用樂鐘來設計的。越國勢力衰微后,其被楚人所擄而攜至楚國境內,也表明這套樂鐘可能并未被者汈家族埋葬而是長期在者汈氏的宗廟里演奏(與越王勾踐劍或有類似)。此外,在被盜嚴重的春秋晚期印山越王墓內,也曾出土了一件青銅樂器鐸[36],另外傳世的還有青銅質地的“之利(鼎蓋)殘片”“者尚余卑公于即盤”“能原镈”“戎桓镈”等[37],都表明春秋晚期之后的越國其實是可以鑄造并使用青銅禮樂器的。

但是,自20世紀80年代以來,在江蘇無錫鴻山,浙江海鹽黃家山、長興鼻子山、余杭崇賢戰國墓等越國土墩墓中也陸續發現了隸屬越國的編鐘資料,只是皆以原始瓷或硬陶制成。將這兩種不同材質的樂鐘相比較,便可以發現越國樂制中可能存在的“二分現象”。

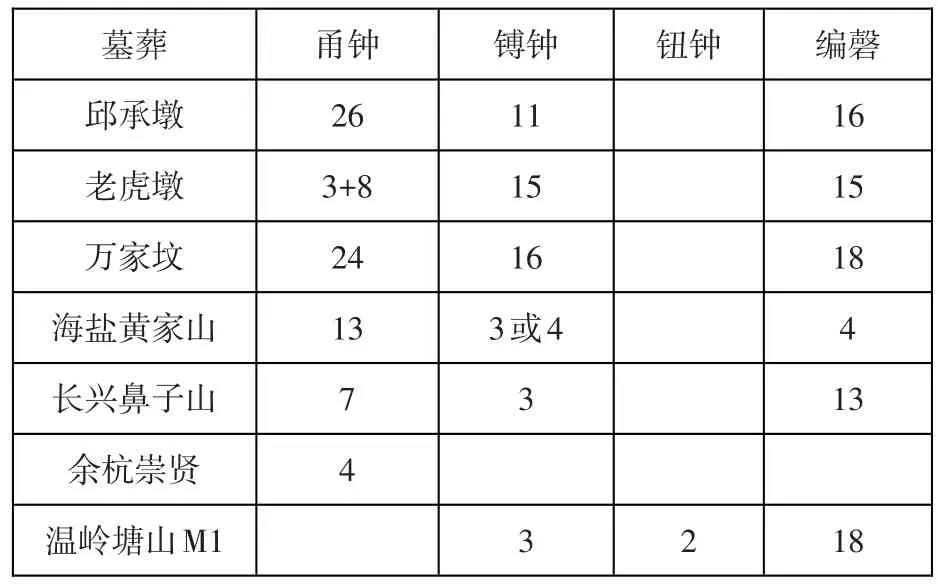

無錫鴻山土墩墓被推斷為越大夫范蠡或文種的家族墓地,僅次于印山越王陵一級。其中邱承墩出土樂器最多,均為原始青瓷制成,包括甬鐘26、镈鐘11、編磬16件及其他句鑃、錞于等樂器。26件甬鐘可分為兩型,10件采用虎形懸蟲,16件采用蛇形懸蟲。老虎墩出土樂器包括原始青瓷和硬陶兩種質地,原始青瓷甬鐘3件,硬陶樂器有甬鐘8、镈鐘15、編磬15件(句鑃、錞于等不再詳列)。8件甬鐘依紋飾可分為兩型,4件采用環形懸蟲,4件采用獸首形懸蟲。萬家墳出土樂器均為硬陶質地,有甬鐘24、镈鐘16、編磬18件,24件甬鐘紋飾多樣,1件已殘。8件采用虎形懸蟲,15件采用環形懸蟲[38]。

海鹽黃家山土墩墓(5鼎級別)共出土甬鐘13、镈鐘3或4件、編磬4件及其他句鑃、錞于等樂器,均用原始瓷制作而成。甬鐘按大小依次遞減,在墓內成列分布。鐘體先用泥條盤筑法疊成圓筒形,然后豎剖為兩片,再拼合而成,顯然是無法演奏的[39]。長興鼻子山土墩墓出土樂器包括原始瓷與硬陶兩種質地,原始瓷樂器有甬鐘7件,環形懸蟲,紋飾略有不同(3+4兩組),镈鐘3件,編磬均為硬陶質地,殘存13件[40]。余杭崇賢笆斗山戰國墓(3鼎級別)出土原始瓷甬鐘4件,分為兩型,九棱形甬管鐘1件,圓柱形甬管鐘3件。浙江溫嶺塘山M1出土陶質镈鐘3件,其中1件為硬陶,2件為泥質紅陶,鈕鐘2件,出土時疊置在一起,另有陶質編磬18件[41]。

從這些墓葬資料(表七)可以看出,越國貴族并不使用青銅禮樂器隨葬,而皆改以原始瓷或硬陶制成,這是其與吳國葬制的重要區別,學者們對此已多有論述[42]。而且這些原始青瓷或硬陶樂鐘皆空具形式,而實際上根本無法演奏,所以數量、組合并無相應的規律和等差制度,與青銅樂鐘嚴格的編列方式截然不同。

而且,這些墓葬的年代從春秋晚期一直延續到戰國中期,與上述所列越國青銅禮樂器的年代跨度相當,說明這種差異化的現象自春秋晚期以來便是存在并延續的(春秋早中期情況尚不明)。對此,筆者推測:在越國境內,可能僅有出自王室的重臣貴族方能使用青銅樂器(者氏即出自越國王室,詳見下文),并參照周制、楚制而形成嚴格的編列制度,依照音律要求來采用特定的數量、組合;而其他非王室貴族僅能使用原始瓷或硬陶樂鐘,因為無需演奏所以數量、組合上不受音律限制,僅依照身份差別而體現出數量的多寡而已。

從青銅劍銘來看,越王允常被稱為“者旨”,越王輿夷被稱為“者旨于睗”,越王翳又稱“者旨不光”,越王翳之子稱“者咎”,越王初無余稱“者差其余”,均是以“者”或“者旨”為氏的[43],可見“者汈”正與越國王室同氣連枝,所以才能夠鑄造如此厚重精美的樂鐘。

五、結語

周代社會奉守“禮樂并重”的原則,是以各類青銅樂鐘盛行。與青銅禮器一樣,編懸樂鐘的形制、紋飾皆有其特定的時代性,故可成為編鐘斷代的外在依據。但同時,樂鐘使用又受到樂律的嚴格限制,而“樂隨世遷”,不同時代的樂律發展亦存在其顯著的階段性,從而形成了不同形式的樂鐘組合,或稱為“樂鐘制度”,此亦是編鐘斷代的又一重要手段[44]。

表七// 越國貴族墓出土原始瓷或硬陶鐘磬統計表(單位:件)

具體到者汈編鐘而言,前賢郭沫若、陳夢家、容庚、曹錦炎、淺原達郎等先生業已從編鐘的形制、紋飾對其年代進行了探討,并與子璋鐘、沇兒鐘、壽縣蔡侯墓鈕鐘、固始侯古堆鈕鐘、臧孫編鐘等進行比較(形制、紋飾相近),但這僅能將其鑄造年代局限于春秋晚期至戰國早期階段,而無助于解決編鐘銘文內“唯越十有九年”的爭論。所以,本文嘗試從編鐘尺寸、銘文排列方式以及音律安排來推斷出者汈鈕鐘應是由一組雙套等數鈕鐘各10—12件所構成的,再搭配以4或8件的镈鐘。這種樂鐘制度不見于春秋晚期階段,而盛行于戰國中期的洛陽及楚國境內。據此可以推定者汈編鐘應設計、鑄造于戰國早中期,是對楚國樂制的模仿,“唯越十有九年”當指越王翳十九年。

古本《竹書紀年》和新出清華簡《系年篇》對于戰國初期的越國史實有較為詳細的記載,越人曾分別于晉敬公十一年(越令尹,公元前441年)、晉幽公四年(越王朱句十九年,公元前430年)和楚聲桓王元年(越王翳五年,公元前407年)三次聯合晉國一起征伐齊國[45],皆取得了勝利,可見這一時期越國國力仍然強盛,并與三晉、齊、魯、宋等國保持著密切的關系,故能夠參照周邊地區的新興禮制鑄造一定數量的青銅禮樂器。不過,從《呂氏春秋·順民》篇所記“齊莊子請攻越,問于和子。和子曰:‘先君有遺令曰:無攻越,越,猛虎也。’莊子曰:‘雖猛虎也,而今已死矣’”,陳奇猷先生考證,齊莊子系指田莊子,是田和的父親[46],那么這段對話當發生于越王翳在位時期,可見在齊莊子看來,越國國勢已有顯著衰敗的跡象,所以越王翳伐齊之役也不再與齊國爭強而最終接受了齊國的請成[47],這與者汈編鐘銘文中所見到的擔憂無疑是相契合的。

既已判定者汈編鐘屬越國青銅樂器,便可以進一步與無錫鴻山、海鹽黃家山、長興鼻子山、余杭崇賢戰國墓等越國土墩墓所出各類原始瓷、硬陶編鐘進行比較,無疑他們在樂鐘制度上具有顯著的差異:青銅樂鐘的使用存在制度性規范和樂律限制,而原始瓷、硬陶編鐘因其特殊材質而無法演奏,所以數量、組合上并無定制,這是越國樂制中的“二分現象”。目前所見越國各類土墩墓皆不隨葬青銅禮樂器,而只用原始瓷、硬陶編鐘,所以極有可能在越國境內僅有出自王室的重臣貴族方能使用和隨葬青銅樂鐘,這與傳世的越國青銅樂器資料是相吻合的,或可成為判斷者汈身份的又一線索。當然,這還有待于今后考古發掘資料的證實。

[1]〔日〕淺原達郎:《者汈鐘》,泉屋博古館編《泉屋博古紀要》第五卷,1987年,第17—41頁。

[2]a.蒙文通:《越史叢考》,人民出版社1983年;b.董楚平:《吳越文化新探》,浙江人民出版社1988年;c.毛穎、張敏:《長江下游的徐舒與吳越》,湖北教育出版社2005年;d.馮普仁:《吳越文化》,文物出版社2007年;e.孟文鏞:《越國史稿》,中國社會科學出版社2010年。越國史實研究者眾多,茲不贅舉。

[3]a.容庚:《鳥蟲書》,《中山大學學報》1964年第1期;b.饒宗頤:《者汈編鐘銘釋·序》,載《金匱論古綜合刊》第1期,香港亞洲石印局印行1955年,第73頁;c.Lothar Von Falkenhausen,Suspended Music:Chime-bells in the Cul?ture of Bronze Age China,University of California Press,1993:187;d.陳夢家:《西周年代考·六國紀年》,中華書局2005年,第157頁;e.曹錦炎:《鳥蟲書通考》,上海書畫出版社1999年,第58頁。

[4]郭沫若:《兩周金文辭大系圖錄考釋》,上海書店出版社1999年,第158頁;董楚平先生亦指出勾踐十九年正致力于軍事擴張,是否能制作如此豪華的禮器尚值得懷疑,《吳越文化新探》,第346頁。

[5]a.董珊:《越者汈鐘銘新論》,《東南文化》2008年第2期;b.董珊:《吳越題銘研究》,科學出版社2014年,第88—92頁。

[6]越國世系年代參照淺原達郎文中意見,春秋、戰國之間則取453BC三家分晉為界標。

[7]a.李純一:《中國上古出土樂器綜論》,文物出版社1996年;b.王子初:《中國音樂考古學》,福建教育出版社2003年;c.方建軍:《中國古代樂器概論(遠古—漢代)》,人民出版社1996年;d.陳荃有:《中國青銅樂鐘研究》,上海人民音樂出版社2005年;e.邵曉潔:《楚鐘研究》,人民音樂出版社2010年;f.王友華:《先秦編鐘研究》,廣西師范大學出版社2013年。

[8]南京博物院、江蘇省考古研究所、無錫市錫山區文物管理委員會:《鴻山越墓發掘報告》,文物出版社2007年。

[9]浙江省文物考古研究所、海鹽縣博物館:《浙江海鹽出土原始瓷樂器》,《文物》1985年第8期。

[10]浙江省文物考古研究所、長興縣博物館:《浙江長興鼻子山越國貴族墓》,《文物》2007年第1期。

[11]余杭縣文物管理委員會:《浙江省余杭崇賢戰國墓》,《東南文化》1989年第6期。

[12]a.黃翔鵬:《先秦編鐘音階結構的斷代分析》,《江漢考古》1982年第2期;b.馬承源:《商周青銅雙音鐘》,《考古學報》1981年第1期;c.馮光生:《周代編鐘的雙音技術及應用》,《中國音樂學》2002年第1期。當然尺寸只是決定編鐘音高的重要因素之一,在尺寸設計之外,精細的調音仍是不可或缺的。

[13]北京大學考古系等:《天馬——曲村遺址北趙晉侯墓地第五次發掘》,《文物》1995年第7期;當然西周時期多有樂鐘拼湊的現象,所以編鐘尺寸也常增減不齊,尺寸遞減的趨勢并不十分嚴格。參看王清雷:《西周樂懸制度的音樂考古學研究》,文物出版社2007年;王友華又指出西周晚期編鐘存在“二分規律”,即8件組編鐘中每4件之內是尺寸遞減的,但兩組4件之間尺寸又差別較大,說明是以4件為基礎擴展而成的。參看[7]f,第219頁。

[14]數據來源:a.河南省文物考古研究所:《新鄭祭祀遺址》,大象出版社2006年;b.河南省文物研究所等:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社1991年;c.河南省文物考古研究所編:《固始侯古堆一號墓》,大象出版社2004年;d.河南省文物考古研究所等編:《淅川和尚嶺與徐家嶺楚墓》,大象出版社2004年。

[15]數據來源:a.故宮藏鐘尺寸委托故宮友人實測;b.其他樂鐘數據來源于高橋準二氏的測量報告,〔日〕高橋準二:《者汈鐘の的音高測定》,泉屋博古館編《泉屋博古紀要》第五卷,1987年,42—49頁。

[16]同[15]b。

[17]王世民:《西周暨春秋戰國時代編鐘銘文的排列形式》,載《中國考古學研究(二)——夏鼐先生考古五十年紀念論文集》,科學出版社1986年。

[18]目前唯一無法融入這一系統的僅有故宮所藏者汈鐘,不僅尺寸(一說為通高18.3厘米)不在遞減序列內,銘文布局也是迥異于其他“四字模式”編鐘,如果它們確實同出于一座墓葬,那只能理解為:由于現有樂鐘存在缺失,而臨時從其他組別的者汈編鐘內取來以拼湊樂律。杜廼松:《青銅禮樂器——故宮博物院藏文物珍品全集》,商務印書館(香港)有限公司2006年,第152—153頁。這種現象學者多有論及,此不贅述。參看a.李朝遠:《楚公逆鐘的成編方式及其他》,《青銅器學步集》,文物出版社2007年;b.譚德睿:《編鐘設計探源——晉侯蘇鐘考察淺識》,上海博物館編《晉侯墓地出土青銅器國際學術研討會論文集》,上海書畫出版社2002年;c.高西省:《楚公編鐘及有關問題》,《文物》2015年第1期;d.王清雷:《西周樂懸制度的音樂考古學研究》,文物出版社2007年等。

[19]同[15]b。

[20]同[1]。

[21]近來張翔先生從春秋早期郭家廟M30出土的鈕鐘指出,鈕鐘的形態應是從鈴發展而來,張翔:《郭家廟M30出土的編鈕鐘》,《音樂研究》2016年第5期。

[22]M2009虢仲墓的發掘報告尚未公布,可參看趙世綱:《中國音樂文物大系·河南卷》,大象出版社1996年,第128頁。

[23]山西省考古研究所:《1976年聞喜上郭村周代墓葬清理記》,載《三晉考古》(第一輯),山西人民出版社1994年,第123—138頁。

[24]a.煙臺市文物管理委員會:《山東蓬萊縣柳格莊墓群發掘簡報》,《考古》1990年第9期;b.山西省文物管理委員會侯馬工作站:《山西侯馬上馬村東周墓葬》,《考古》1963年第5期。

[25]a.趙慧民、李百勤、李春喜:《山西臨猗縣程村兩座東周墓》,《考古》1991年第11期;b.山西省考古研究所:《上馬墓地》,文物出版社1994年;c.山西省考古研究所等:《長治分水嶺東周墓地》,文物出版社2010年;d.山東省文物考古研究所、沂水縣文物管理站:《山東沂水劉家店子春秋墓發掘簡報》,《文物》1984年第9期;e.山東省博物館等:《莒南大店春秋時期莒國殉人墓》,《考古學報》1976年第3期;f.山東大學歷史文化學院考古系:《長清仙人臺五號墓發掘簡報》,《文物》1998年第9期;g.山東省兗石鐵路文物考古工作隊:《臨沂鳳凰嶺東周墓》,齊魯書社1987年;h.海陽縣博物館、滕鴻儒、王洪明:《山東海陽嘴子前村春秋墓出土銅器》,《文物》1985年第3期;i.安徽省文物管理委員會、安徽省博物館:《壽縣蔡侯墓出土遺物》,科學出版社1956年;j.安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物館:《春秋鐘離君柏墓發掘報告》,《考古學報》2013年第2期;k.安徽省文物考古研究所、鳳陽縣文物管理所:《安徽鳳陽卞莊一號春秋墓發掘簡報》,《文物》2009年第8期;l.江蘇省文物管理委員會、南京博物院:《江蘇六合程橋東周墓》,《考古》1965年第3期;m.孔令遠、陳永清:《江蘇邳州市九女墩三號墩的發掘》,《考古》2002年第5期;n.江蘇省丹徒考古隊:《江蘇丹徒北山頂春秋墓發掘報告》,《東南文化》1988年第3、4合期;o.中國科學院考古研究所:《輝縣發掘報告》,科學出版社1956年;p.河南省文物考古研究所等:《淅川和尚嶺與徐家嶺楚墓》,大象出版社2004年;q.平頂山市文物管理局、葉縣文化局:《河南葉縣舊縣四號春秋墓發掘簡報》,《文物》2007年第9期;r.河南省文物考古研究所:《固始侯古堆一號墓》,大象出版社2004年;s.洛陽市文物工作隊:《洛陽體育場路西東周墓發掘報告》,文物出版社2011年;t.張翔:《郭家廟M30出土的編鈕鐘》,《音樂研究》2016年第5期。

[26]a.河南省文物考古研究所:《新鄭祭祀遺址》,大象出版社2006年;b.王子初:《中國音樂文物大系·續河南卷》,大象出版社1996年,第165—284頁;c.河南博物院、臺北歷史博物館編:《新鄭鄭公大墓青銅器》,大象出版社2001年,第155—171頁。

[27]洛陽市文物工作隊:《洛陽解放路戰國陪葬坑發掘報告》,《考古學報》2002年第3期。

[28]湖北省博物館編:《九連墩——長江中游的楚國貴族大墓》,文物出版社2007年,第19頁。

[29]湖北省荊州博物館:《荊州天星觀二號楚墓》,文物出版社2003年,第63—89頁。從鈕鐘紋飾可以看出,編號M2︰42—17的鈕鐘鈕部、舞部、枚部等紋飾與其他鈕鐘有較大差別,呈現出不同的風格,故發掘報告第77頁推斷“應是在原有鈕鐘缺失后,另外補充的”。

[30]湖北省荊州地區博物館:《江陵天星觀1號楚墓》,《考古學報》1982年第1期。

[31]河北省文物局文物工作隊:《河北易縣燕下都第十六號墓發掘》,《考古學報》1965年第2期。

[32]山西省考古研究所、晉東南地區文化局:《山西省潞城縣潞河戰國墓》,《文物》1986年第6期。

[33]山東省文物考古研究所:《臨淄齊墓》,文物出版社2007年,第322頁。

[34]a.楊富斗:《山西萬榮縣廟前村的戰國墓》,《文物》1958年第12期;b.同[1]a;c.劉一俊、馮沂:《山東郯城縣二中戰國墓的清理》,《考古》1996年第3期;d.周昌富、溫增源主編:《中國音樂文物大系·山東卷》,大象出版社2001年,第95、100、106頁。

[35]同[1],第21頁。

[36]浙江省文物考古研究所等編著:《印山越王陵》,文物出版社2002年,第33頁。

[37]同[5]b,第84—94頁。

[38]同[8]。

[39]同[9]。

[40]同[10]。

[41]浙江省文物考古研究所:《浙江越墓》,科學出版社2009年,第190—192頁。

[42]a.張敏:《吳越貴族墓葬的甄別研究》,《文物》2010年第1期;b.同[41],第217—219頁。

[43]同[5]b,第42—74頁。

[44]王子初:《中國青銅樂鐘的音樂學斷代——鐘磬的音樂考古學斷代之二》,《中國音樂學》2007年第1期。

[45]李學勤主編、清華大學出土文獻研究與保護中心編:《清華大學藏戰國竹簡(貳)》,中西書局2011年。

[46]陳奇猷:《呂氏春秋新校釋》,上海古籍出版社2002年,第484—496頁。

[47]陳民鎮:《清華簡<系年>所見越國史新史料》,《中國長城博物館》2013年第3期。