環境規制對綠色創新效率的影響研究

許 慧,李國英

(東北財經大學財政稅務學院,遼寧 大連 116025)

一、問題的提出

中國經濟發展取得巨大進步,工業起到了不可替代的作用,自2011年以來,工業增加值占GDP比重平均高達36.6%。但中國傳統工業模式以高耗能和高污染為特征,帶動經濟增長的同時也造成了不容忽視的生態環境問題。以碳排放為例,2016年工業行業碳排放已達到中國碳排放總量的67.0%,因而工業行業的低碳化轉型成為影響中國低碳經濟發展的關鍵因素。創新能力是工業行業低碳化轉型的重要推動力,環境規制是彌補環境領域市場失靈的重要手段,研究環境規制與綠色創新效率的關系,實現制度創新和技術創新下的環境與經濟的協同發展,對中國低碳經濟的發展意義重大。

新古典經濟學派的傳統觀點認為,由于存在遵從成本,環境規制會增加行業成本和降低行業利潤,嚴格的環境規制會阻礙行業創新。與新古典經濟學派的觀點不同,哈佛大學管理學家Porter[1]提出了著名的波特假說,該理論認為環境規制具有創新補償效應,適當合理的環境規制能夠提高行業資源配置效率,并且有利于行業技術水平的提高,實現環境與行業的雙贏。

目前學術界關于綠色創新效率的研究主要集中于綠色創新效率測度和影響因素兩個方面:一方面是關于綠色創新效率測度的研究。Nasierowski和Arcelus[2]運用DEA對綠色創新效率進行測算,并就2005年和2010年的測算結果進行比較,分析創新過程中的創新投入和創新產出;任耀等[3]利用DEA-RAM模型測算了山西省各地區的綠色創新效率;劉明廣[4]運用Super-SBM方法測算了中國區域創新系統綠色創新效率。另一方面是關于綠色創新效率影響因素的研究。高廣闊和王藝群[5]測度了京津冀地區高耗能產業綠色創新效率,并在此基礎上運用空間面板模型分析了區域經濟水平、科技創新環境、對外開放水平、資源稟賦和企業規模等因素對綠色創新效率的影響;張偉等[6]探討了FDI對綠色創新效率的影響機理。關于環境規制對綠色創新效率的影響,Henriques 和Sadorsky[7]通過對加拿大企業的研究發現,正式環境規制政策會提高企業綠色創新效率;韓晶[8]認為環境規制對綠色創新效率提升沒有顯著促進作用;吳超等[9]對中國16個重污染行業綠色創新效率進行研究,認為政府應該繼續執行嚴格的環境規制政策;彭文斌等[10]利用省級面板數據研究了正式與非正式環境規制對綠色創新效率的影響,結果表明兩種類型的環境規制對綠色創新效率的影響均存在門檻效應。

綜上所述,國內外關于環境規制與綠色創新效率關系的研究較少,研究多基于省級或者地市級數據,并且未得出一致結論。目前關于環境規制與綠色創新效率的研究中,一般以專利或者發明專利相關指標代表創新,環境規制不僅影響創新成果,還影響行業資源的分配和利用情況,僅以專利不能全面表征行業技術創新,因而本文構建了綠色創新效率指標進行研究。關于綠色創新效率指標,現有文獻一般未考慮非期望產出,基于中國二氧化碳減排的迫切性,本文以碳排放作為非期望產出,運用GML(Global Malmquist-Luenberger)指數進行效率測算,并以二氧化碳為門檻變量,研究環境規制對工業行業綠色創新效率的異質性影響。

二、工業行業綠色創新效率的測算與分析

(一)工業行業綠色創新效率測算方法

傳統ML指數采用兩個當期ML指數的幾何平均形式,存在較為嚴重的不可行解情況。相較于傳統ML指數,GML指數基于所有數據的全局前沿面,不會出現不可行解情況,并且所有生產點到前沿面的距離都可互比。鑒于此,本文構建基于SBM模型的GML指數測算中國工業行業綠色創新效率,其中綠色創新效率變化是指綜合考慮創新要素投入與產出過程中碳排放和創新成果的創新效率變化。GML指數同樣可以分解為技術效率變化(GEC)指數和技術進步(GTC)指數。借鑒Oh[11]的方法計算GML指數,GML指數大于1,則意味著該行業綠色創新效率提升,小于1表示綠色創新效率降低,等于1表示綠色創新效率不變,同理GEC指數大于1,表示綠色創新技術效率提升,小于1表示綠色創新技術效率降低,等于1表示綠色創新技術效率不變;GTC指數大于1、小于1和等于1分別表示綠色創新技術進步、綠色創新技術退步和綠色創新技術不變。

(二)行業分類與投入產出變量

1.行業分類

以《國民經濟行業分類標準》(GB /T4754-2011)二位數工業行業分類為標準,結合《中國工業統計年鑒》 最終選取33個行業為研究對象。刪除開采輔助活動,其他采礦業,廢棄資源綜合利用業,金屬制品、機械和設備修理業;將2012年及以后的紡織服裝、服飾業,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業合并為紡織服裝、鞋、帽、皮革、毛皮、羽毛及其制品制造業;將2011年的紡織服裝、鞋、帽制造業和皮革、毛皮、羽毛(絨)業合并為紡織服裝、鞋、帽、皮革、毛皮、羽毛及其制品制造業;將2011年的橡膠制品業和塑料制品業合并為橡膠和塑料制品業;將2011年的儀表儀器制造業,其他制造業,文教、工美、體育和娛樂用品制造業合并為儀表儀器、文教體美工娛及其他制造業;將2012年及以后的文教體育用品制造業,儀器儀表及文化、辦公用機械制造業,工藝品及其他制造業同樣合并為儀表儀器、文教體美工娛及其他制造業;將2012年及以后的汽車制造業,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業合并為交通運輸設備制造業。通過上述處理,本文共選用33個工業行業的樣本數據。

2.投入產出變量

行業創新離不開研發資源的投入,本文選取R&D經費內部支出和R&D人員全時當量作為投入指標,新產品開發經費和技術改造經費分別對初期產品創新以及轉化為最終創新能力起到重要作用,故增加其為投入指標;期望產出指標選擇發明專利申請數和新產品銷售收入;關于非期望產出,本文的側重點在減少工業行業的碳排放,故選擇用工業行業的能源消費總量(萬噸標準煤)乘以標準煤碳排放系數計算得出的二氧化碳排放作為非期望產出,其中標準煤碳排放系數借鑒鄭長德和劉帥[12]的每噸標準煤碳排放系數為2.499。本文投入產出變量均用工業生產者出廠價格指數進行平減(2011年=100)。數據來源于《中國科技統計年鑒》《中國能源統計年鑒》,由于《中國科技統計年鑒》2010年只公布了大中型工業企業創新數據,2011年以后只公布規模以上工業企業創新數據,故本文選擇2011—2016年規模以上工業企業數據。

(三)工業行業綠色創新效率測算結果分析

本文運用MaxDEA5.0測算了2011—2016年中國33個工業行業的綠色創新效率,所有行業綠色創新效率年均增長率為2.7%,其中綠色創新技術效率平均下降0.2%,綠色創新技術水平平均進步3.2%,這表明工業行業綠色創新效率提升主要源于技術進步,技術效率的作用很小,甚至起到了阻礙作用。從分行業來看,其中電力、熱力的生產供應業,石油天然氣開采業,專用設備制造業綠色創新效率正向增長最快;相反,黑色金屬冶煉及壓延加工業,木材加工及木、竹、藤業、化學纖維制造業,農副食品加工業綠色創新效率變化呈現負增長率;交通運輸設備制造業,通信設備、計算機及其他電子制造業,紡織服裝、鞋、帽、皮革、毛皮、羽毛及其制品制造業,家具制造業,煙草制品業綠色創新效率保持不變。從行業綠色創新技術效率來看,金屬制品業,飲料制造業,石油和天然氣開采業,非金屬礦采選業綠色創新技術效率提升,其他行業綠色創新技術效率呈下降狀態。從行業綠色創新技術進步來看,電力、熱力的生產和供應業,石油和天然氣開采業,醫藥制造業,石油加工、煉焦及核燃料等21個行業實現了技術進步;交通運輸設備制造業,通信設備、計算機及其他電子制造業等5個行業技術進步狀態保持不變,化學纖維制造業,黑色金屬冶煉及壓延加工業,非金屬礦采選業等7個行業出現了技術退步。

三、環境規制對工業行業綠色創新效率的影響

(一)環境規制對工業行業綠色創新效率影響的基準分析

1.模型設定

為了驗證環境規制對工業行業綠色創新效率的影響,本文構建如下計量模型:

GMLit=α0+α1LERit+α2Xit+uit

(1)

GECit=φ0+φ1LERit+φ2Xit+ηit

(2)

GTCit=φ0+φ1LERit+φ2Xit+εit

(3)

其中,i和t分別表示行業和年份 ,被解釋變量GML、GEC和GTC分別表示前文測算的綠色創新效率、綠色創新技術效率和綠色創新技術進步;核心解釋變量LER表示環境規制,根據文獻綜述可知,關于環境規制與綠色創新的關系,學術界存在不同結論,為驗證兩者之間的關系,本文采用逐步回歸法,依次加入環境規制的平方項(LER2)和環境規制的立方項(LER3),并均對環境規制取自然對數;X為控制變量向量,包含能源消費結構(ESG)、企業規模(LFS)、外商投資(FC)、所有制結構(OS)和利潤水平(L.PM)。本文數據為短面板,ADF和LLC檢驗均證明數據具有平穩性,通過Hausman檢驗,確定固定效應模型和隨機效應模型。本文主要關注行業異質性,考慮到異方差與截面相關,運用xtscc對固定效應模型進行估計,運用GLS方法對隨機效應模型進行估計。

2.變量選擇與數據來源

被解釋變量:綠色創新效率(GML)、綠色創新技術效率(GEC)、綠色創新技術進步(GTC),直接用前文測算的GML指數及其分解項GEC指數和GTC指數。

核心解釋變量:環境規制(LER)。現有文獻中對環境規制的度量方法眾多,沈能[13]從產出角度以單位產出的污染排放量度量環境規制;張成等[14]從投入角度以工業污染治理投資總額與主營業務成本、工業增加值的比值度量環境規制;李斌等[15]選取工業廢水達標率、工業二氧化硫去除率和工業固體廢棄物綜合利用率構建環境規制綜合指標。由于2011年后《中國環境統計年鑒》不再公布分行業工業廢水達標率和分行業二氧化硫去除率,故第三種方法不再適用。Ben Kheder 和Zugravusoilita[16]提出用GDP/能源消費表示環境規制,其好處在于它可以度量政府針對環境的一系列規則和條款的真正影響效果。因此,本文借鑒Ben Kheder 和Zugravusoilita[16]的方法,以GDP/能源消費度量環境規制,并取自然對數。

控制變量:能源消費結構(ESG),上文綠色創新效率測算中非期望產出為二氧化碳排放,碳排放與能源消費情況息息相關,因而本文采用天然氣消費量(折算為標準煤)占能源消費總量(萬噸/標準煤)比重表示能源消費結構。企業規模(LFS),Cohen和Klepper[17]認為大企業在規模經濟和融資渠道等方面具有優勢,科技成果轉化效率高;相反,Scherer和Ross[18]認為由于大企業的壟斷地位以及隨著行業規模擴大管理難度增加,從而企業效率降低。本文以行業總資產與行業企業單位數比值表示企業規模。外商投資(FC),Aitken和Harrison[19]認為引進外資會導致企業過分依賴于外國技術,喪失自主創新能力,從而不利于創新;Dasb[20]認為外資引入通過模仿、示范和關聯效應等產生技術溢出效應,有利于企業創新。本文選用實收資本中外商資本所占比重表示外商投資。所有制結構(OS),部分學者認為政府政策一般向國有企業傾斜,國有企業具有創新補償優勢和技術溢出效應;同時國有企業一般處于壟斷地位,管理運營模式等存在問題,一般缺乏創新動力。本文采用國有及國有控股企業主營業務收入占全部主營業務收入的比重表示所有制結構。利潤水平(L.PM),一般來說,高利潤企業具有良好的研發基礎,研發投入力度大,但企業追求高利潤的動機以及創新激勵的下降,容易忽視R&D活動整體質量提升,進而導致行業利潤與R&D創新效率負相關。創新投入多依賴于上期企業盈利情況,本文用滯后一期利潤總額與資產總額的比重表示利潤水平。

本文數據來源于《中國統計年鑒》《中國工業統計年鑒》,其中貨幣相關變量均以工業生產者出廠價格指數(2011年=100)進行平減,變量描述性統計如表1所示。

表1 變量描述性統計

3.結果分析

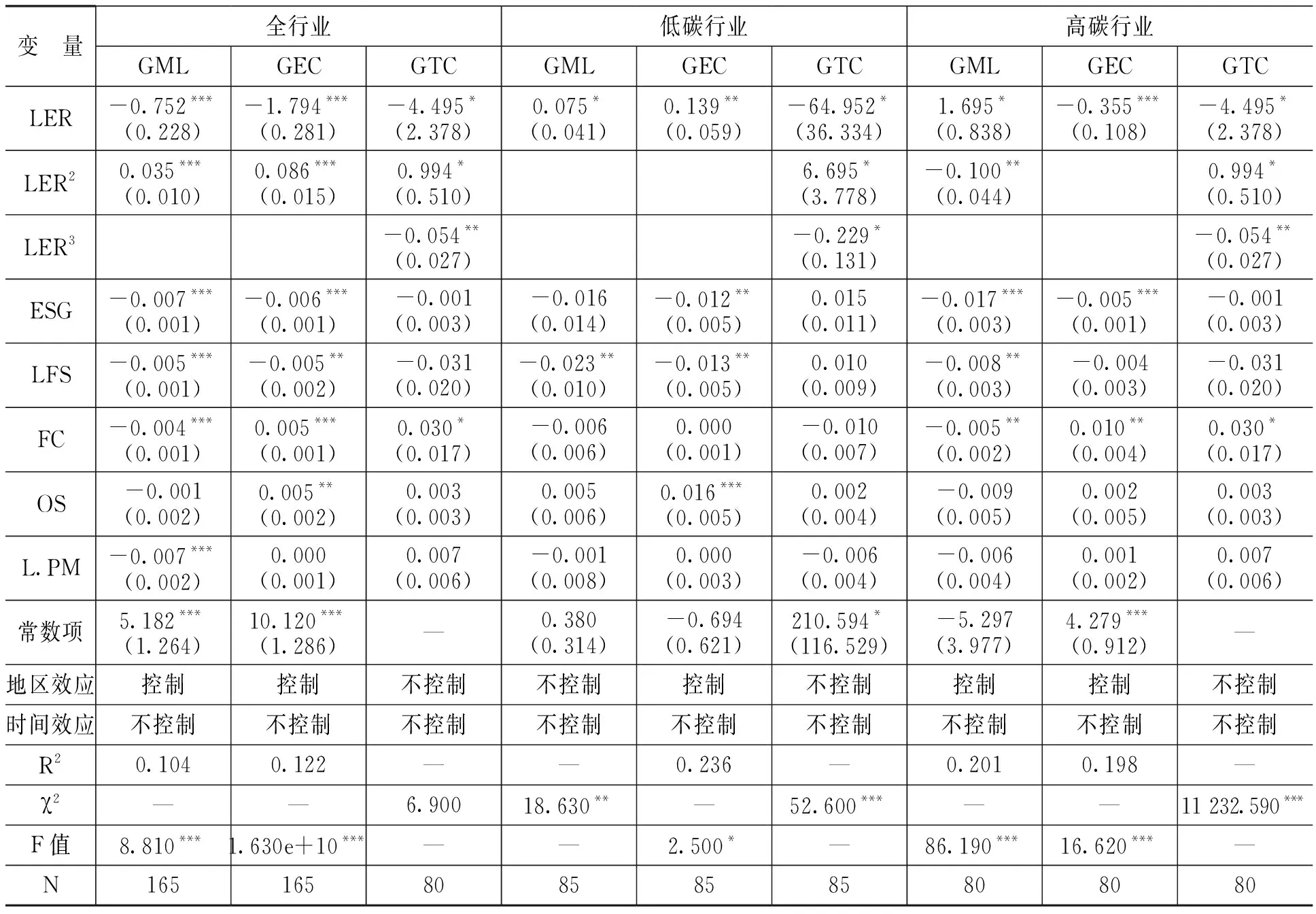

本文分別對全行業、低碳行業和高碳行業進行估計,基準回歸結果如表2所示。*限于篇幅,本文只報告最優模型結果。同時定義碳排放前16名行業為高碳行業,其余行業為低碳行業。從表2可以看出,從全行業回歸結果來看,環境規制對綠色創新效率的系數顯著為負,環境規制平方項對綠色創新效率的系數顯著為正,隨著環境規制強度的逐漸加大,對綠色創新效率呈現先抑制后促進的關系,即呈U型關系。環境規制與綠色創新技術效率呈U型關系,與綠色創新技術進步呈倒N型,且通過顯著性檢驗。對于低碳行業,環境規制與綠色創新效率、綠色創新技術效率呈正向線性關系,與綠色創新技術進步呈倒N型關系;對于高碳行業,環境規制與綠色創新效率呈倒U型關系,對綠色創新技術效率呈單調抑制作用,對綠色創新技術進步的影響同低碳行業一樣呈倒N型。

就控制變量而言,能源消費結構對全行業綠色創新效率有顯著負向影響,對低碳行業綠色創新效率的影響為負但不顯著,對高碳行業綠色創新效率的負向影響最大;能源消費結構對全行業和分行業綠色創新技術效率同樣為顯著負向影響,對綠色創新技術進步的影響不顯著。這可能是因為天然氣為清潔能源,提高天然氣用量會降低行業污染排放,與行業創新呈一定替代關系,降低行業創新動力;企業規模對全行業和分行業綠色創新效率均起到顯著抑制作用。外商投資對全行業和高碳行業對綠色創新效率同為顯著負向影響,從影響力度上看對高碳行業的影響高于對全行業的影響,而對低碳行業的影響效果不顯著。所有制結構對全行業和低碳行業綠色創新技術效率有顯著正向影響,對高碳行業的影響不顯著;利潤水平對全行業綠色創新效率的影響顯著為負。

表2 基準回歸結果

注:***、**和*分別表示在1%、5%和10%的水平上顯著,括號內為t值,下同。

4.穩健性檢驗

本文以行業主營業務收入與行業企業數比值作為企業規模替代變量,對模型進行穩健性檢驗。*限于篇幅,穩健性檢驗結果未在正文列出,留存備索。從全行業來看,環境規制對綠色創新效率、綠色創新技術效率的影響方向和顯著性與基準回歸結果相同,控制變量的回歸結果也與前文基本相同。環境規制對綠色創新技術進步的影響不顯著,系數符號發生變化,環境規制對綠色創新技術進步的影響穩定性不高。對于低碳行業,環境規制對綠色創新效率、綠色創新技術效率和綠色創新技術進步的影響方向和顯著性與基準回歸結果基本相同。對于高碳行業,環境規制對綠色創新效率的影響方向不變,但顯著性改變,環境規制對綠色創新技術效率和綠色創新技術進步的影響方向不變,但顯著性改變。因此,本文計量模型的回歸結果具有可靠性。

(二)環境規制對工業行業綠色創新效率影響的門限分析

1.門檻變量選擇與檢驗

上文根據二氧化碳排放量將行業分為低碳行業和高碳行業,證明了環境規制對綠色創新效率的異質性影響。本部分將二氧化碳排放量作為門檻變量,研究在不同碳排放情況下環境規制對綠色創新效率的門檻效應。首先對門檻變量進行檢驗,確定門檻變量的存在性和門檻個數。本文利用Hansen[21]提出的自舉法(Bootstrap法)進行反復抽樣2 000次,其中雙重門檻在5%水平下顯著,門檻值分別為3 633.538和3 788.484,門檻值位于置信區間內,為真實值。本文門檻回歸模型設置如下:

Yit=φ0+φ1LERit×I(CO2≤r1)+φ2LERit×I(r1

(4)

其中,被解釋變量Y包括GML、GEC和GTC,r1和r2為門檻值,其他變量含義同上。

2.門檻效應回歸結果分析

對上述門檻模型進行回歸,回歸結果如表3所示。

表3 門檻效應回歸結果

從表3可以看出,當二氧化碳排放量低于門檻值3 633.538時,環境規制對綠色創新效率的影響顯著為正,對綠色創新技術效率的影響顯著為正,對綠色創新技術進步的影響不顯著;當二氧化碳排放量基于兩個門檻值之間時,環境規制對綠色創新效率的影響顯著為負,對綠色創新技術效率的影響不顯著,對綠色創新技術進步的影響顯著為負;當二氧化碳排放量超過第二個門檻值3 788.484時,環境規制對綠色創新效率和綠色創新技術進步的影響顯著為正,對綠色創新技術效率的影響不顯著。

環境規制對行業綠色創新的影響表現出異質性。通過二氧化碳排放量門檻值,將行業分為三類,碳排放水平最低的行業容易達到環境規制要求并獲得環保政策支持,創新補償效應大于成本遵循效應,環境規制對綠色創新效率起到激勵作用。對于碳排放水平居中的行業,創新會增加企業成本,通過環境改善獲得政策獎勵比較困難,因而隨著環境規制強度的加大會降低企業綠色創新動力;碳排放水平最高的行業為國家減排重點關注行業,隨著環境規制強度的加大,治污支出末端治理成本和政府處罰可能會高于綠色創新引致成本,因而對于高碳行業提高環境規制強度有利于綠色創新。

四、研究結論與政策建議

本文基于2011—2016年中國33個工業行業數據研究了環境規制對綠色創新效率的影響。研究結果表明:(1)中國工業行業綠色創新效率的整體改善,主要源于技術進步。(2)環境規制對綠色創新效率的影響呈U型,環境規制對綠色創新效率起到先抑制后激勵的作用。(3)環境規制對綠色創新效率的影響存在異質性,當行業分為低碳行業和高碳行業時,環境規制對低碳行業綠色創新效率的影響呈正向線性關系,對高碳行業綠色創新效率的影響呈倒U型,高碳行業存在環境規制拐點。當行業通過門檻效應分為低碳排放、中等碳排放和高碳排放行業時,環境規制對低碳排放行業綠色創新效率的影響顯著為正,對高碳排放行業的影響顯著為正,對中等碳排放行業的影響顯著為負。

根據以上研究結果,筆者提出如下政策建議:(1)政府要重視環境規制對綠色創新效率的影響,針對行業異質性區別對待。對于低碳行業,目前的環境規制水平是適宜的,政府可以在此基礎上適度提高環境規制強度,減少碳排放;對于高碳行業,環境規制達到拐點之前在加大環境規制的同時給予企業一定的治污補償,降低企業創新遵循成本,既達到了減排目的又保護了企業的創新動力。酒、飲料和精制茶制造業為中等碳排放行業,環境規制對其綠色創新效率呈較弱抑制作用,對于該類行業,政府在繼續加大環境規制強度的同時應設置相應的綠色創新激勵機制,通過稅收和補貼等方式激發企業綠色創新動力。(2)加強對外資引進的指導和監督,確保外資發揮創新外溢性作用。引進外資時注重招商引資與減排的良性互動,一方面,通過提高環境規制標準引導外資流向,提高外資準入環境門檻;另一方面,注重核心技術的引入,充分發揮外資的技術溢出效應和技術示范效應。