中文閱讀障礙兒童的時間加工缺陷:來自知覺學習干預研究的證據

張曼莉 孟祥芝 鄭小蓓

(1 北京大學心理與認知科學學院,行為與心理健康北京市重點實驗室,北京 100871) (2 Department of Cognitive Neuroscience and Maastricht Brain Imaging Center, Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University, P.O. Box 616, 6200 MD, Maastricht, The Netherlands) (3 北京大學-香港理工大學兒童發展與學習研究中心,北京 100871) (4 深圳大學外國語學院,深圳 518060)

1 引言

閱讀是一種將空間排列的文字符號轉化成由(內部)語音構成的時間序列,并通過快速的實時解碼來獲取信息的高級認知過程,其發展需要同時建立復雜字符結構與精細語音、抽象語義之間的雙向映射。前者奠定了基于形音轉換規則進行語音編碼的基礎,而后者則為熟練、流暢的自動化閱讀提供了“整詞提取”這一新渠道(Seymour,1999)。然而,世界范圍內約有5~17%的人(Shaywitz& Shaywitz, 2005)因在閱讀學習過程中表現出了顯著的文字加工缺陷而被診斷為“發展性閱讀障礙”(developmental dyslexia)(McCandliss &Noble, 2003; Stein, 2001)。這是一種特異于閱讀能力低下的學習障礙,其患者具有正常的智力、動機、基本教育條件和受教育水平,且沒有明顯的器質性損傷,但其閱讀的準確性和流暢性卻顯著落后于同齡的正常讀者(Lyon, Shaywitz, & Shaywitz,2003; Peterson & Pennington, 2012)。

對語音細節不敏感以及編碼技能不足一度被視為是閱讀障礙的核心缺陷,尤其是在拼音文字系統中(Ramus, 2003; Valdois, Bosse, & Tainturier,2004)。但也有許多研究指出,語音缺陷并不一定是導致閱讀問題的根本原因(Hanley & Gard, 1995;Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004),因為患者在視(Facoetti & Turatto, 2000; Spinelli, De Luca, Judica, & Zoccolotti, 2002; Stein, 2001; Stoet,Markey, & López, 2007; Zorzi et al., 2012)、聽(Dougherty, Cynader, Bjornson, Edgell, & Giaschi,1998; H?m?l?inen, Salminen, & Lepp?nen, 2013;Wright, Bowen, & Zecker, 2000)等基本知覺層面上已存在加工困難。并且,這種知覺敏感性的減弱在對快速呈現、急劇變化的刺激信息予以精細加工的過程中尤為突出。

事實上,早在上世紀80年代,Tallal等人便已發現,無論是純音還是語音信號,閱讀障礙兒童都缺乏對這種動態信息流進行快速編碼的能力(Tallal, 1980),并據此將閱讀困難的問題根源歸結于時間加工能力的損傷(Tallal et al., 1996)。這一觀點在Boets等人的縱向研究中得到了進一步證實—在排除了年齡、智力、語音技能等因素的影響后,那些在學齡前即表現出快速聽覺時間加工缺陷的兒童,更有可能在進入三年級后被診斷為閱讀障礙(Boets et al., 2011)。

由于個體在時間維度上對連續聽覺刺激的采樣、編碼、解析是其分割聲學信號、辨識語音細節、表征語詞結構的重要基礎;同時,人類大腦也能夠借助不同頻段內的神經振蕩(neural oscillation)來追蹤從音位、音節,到詞匯、短語的復雜層級結構,Goswami(2011)提出用“時間采樣框架”(temporal sampling framework, TSF)模型來解釋閱讀障礙的認知缺陷和神經機制(Goswami,2011)。該理論認為,個體神經活動隨著聽覺輸入中的能量變化,而動態調節自身加工節律的能力不足,是干擾其精確分割語音信息、妨礙語音編碼,最終導致語音意識低下、閱讀能力落后的深層機制。并且,這種損傷在以音節為單位的低頻調制(包括Theta波, 4–10 Hz, 敏于音節加工; Delta波, 1.5–4 Hz, 對音節重音等韻律信息的知覺較為敏感)方面最為突出(Goswami, 2011, 2015; Goswami,Power, Lallier, & Facoetti, 2014)。這一觀點在成人(Menell, McAnally, & Stein, 1999; Molinaro, Lizarazu,Lallier, Bourguignon, & Carreiras, 2016)及兒童(Lorenzi, Dumont, & Füllgrabe, 2000; Power, Colling,Mead, Barnes, & Goswami, 2016)閱讀障礙研究中得到證實,且這種異常并不僅限于對語言學刺激的加工,對純音、節拍等非語言學刺激的時間編碼同樣存在缺陷(Colling, Noble, & Goswami, 2017;H?m?l?inen, Rupp, Soltész, Szücs, & Goswami, 2012;McAnally & Stein, 1997; Soltész, Szücs, Leong, White,& Goswami, 2013)。

值得注意的是,除了語音損傷之外,TSF模型還能對閱讀障礙的一些其他常見感知覺缺陷加以闡釋。例如在視覺通道內,障礙個體通常對那些低空間頻率、高時間頻率的動態事件不易覺察,并在生理層面上伴隨著巨細胞(magno cells)及大腦背側視覺通路(dorsal visual pathway)的功能損傷(Galaburda & Livingstone, 1993; Lovegrove,Bowling, Badcock, & Blackwood, 1980; Stein & Walsh,1997)。TSF模型認為,基于多數視覺刺激的空間復雜性,其知覺往往依賴于序列加工;而這種對空間信息的快速時間采樣,恰好又是由巨細胞-背側加工系統來實現并予以控制的(Goswami, 2011;Pammer, 2014),因此“時間加工缺陷”可以被視作為細胞層次的生理異常向閱讀障礙進行行為表達的認知神經機制。又比如,閱讀障礙患者常在注意切換任務中表現出功能遲緩(Facoetti, Ruffino,Peru, Paganoni, & Chelazzi, 2008; Hari & Renvall, 2001;Hari, Valta, & Uutela, 1999; Krause, 2015; Lallier,Donnadieu, Berger, & Valdois, 2010),由于外界信息輸入和大腦神經振蕩之間的相位關系是決定注意狀態的一個重要因素,而不夠穩定的神經調制和時間采樣勢必會干擾注意的合理調配和動態切換,致使關鍵的音、形、義信息難以及時得到障礙個體的注意捕獲,大大降低閱讀效率(Goswami,2011; Hari & Renvall, 2001)。

盡管有關閱讀障礙群體時間加工缺陷的研究由來已久,也積累了很多重要證據,但目前該領域內仍存在一些研究斷層和理論爭議,其中包括閱讀障礙者的時間加工缺陷(1)是否具有非模態性(amodal)?即除了大量聽覺研究之外,是否存在來自于視覺任務的直接證據,指向該群體在時間采樣功能上的異常,并揭示其認知神經機制?(2)是否具有跨語言一般性?不同的語言文字系統中,例如像中文這樣的意音文字,以及以英語為代表的拼音文字,是否都存在這樣的時間加工缺陷?(3)是否可以通過訓練(例如自適應的知覺學習程序)加以干預?該過程具有怎樣的認知機制?本文擬從三項分別在聽覺、視覺通道內進行的時間加工知覺訓練,以及它們對中文閱讀障礙兒童閱讀能力的改善作用入手,圍繞以上三個問題對TSF模型加以分析和補充,并提出未來研究需要進一步關注和拓展的內容。

2 中文閱讀障礙兒童的時間加工知覺訓練及其遷移效應

2.1 聽覺時間加工知覺訓練

被試:本研究包括發展性閱讀障礙兒童30名,其中14名接受了聽覺通道內的實時距辨別訓練,其余16名作為非訓練控制組;另有30名典型發展兒童作為正常對照組。被試年齡在9.43–10.91歲之間,智力、性別比例等人口學變量組間匹配。

研究思路:研究采用“前測-訓練-后測-追蹤”的實驗程序,通過對閱讀障礙組中14名兒童被試進行聽覺時間加工學習訓練,探討訓練前后時間加工敏感性、語音技能以及中文閱讀成績的變化趨勢,并通過2個月之后的追蹤測試探查時間加工訓練效果的穩定性。

訓練任務:實驗采用聽覺實時距辨別任務,知覺對象為兩個連續呈現、順序隨機、固定間隔為1000 ms的純音刺激。其中,有一個是標準實時距,時長為500 ms;另一個是比較實時距,時長為標準實時距加上一個可變的時間值(Δt)。被試的任務是比較兩者中哪一個刺激持續時間較長,并做按鍵反應。實驗以block為單位,測試并記錄被試對時長信息的敏感性,即實時距辨別閾限。在每一個block中,Δt的初始值為100 ms,在實驗過程中根據被試判斷的準確性發生2-down-1-up的階梯變化;在第1–4個轉折點的升降幅度為20 ms,第5–12個轉折點的升降幅度為10 ms,實驗根據最后8個轉折點的Δt值計算該block的辨別閾限(實驗流程如圖1(a)所示)。在研究過程中,閱讀障礙訓練組共進行7個session的訓練,分布在連續兩周內完成;每個session包含6個block(約持續30分鐘, 前、后測及追蹤為4個block)。非訓練控制組僅參與前測、后測和追蹤測試,前、后測之間間隔兩周,追蹤測試與后測之間間隔2個月。主要發現:(1)在前測階段,閱讀障礙組兒童的實時距辨別閾限(138.20±51.32 ms)顯著高于典型發展組(80.62±32.01 ms),t48.595=5.214,p<0.001;并且該閾限值與被試的語音技能(r=–0.54)、識字水平(r=–0.62)及閱讀流暢性(r=–0.50)都存在顯著的負相關,p<0.01。表明中文閱讀障礙兒童存在聽覺時間加工缺陷。

(2)如圖1(b)所示,經過7個session的知覺訓練,閱讀障礙訓練組的辨別閾限由前測的131 ms降至69 ms,并在追蹤測試中成功保持(63 ms),而非訓練控制組的閾限值則始終維持在一個較高水平(前測 144 ms – 后測 122 ms – 追蹤 130 ms)。重復測量方差分析顯示,組別與測試時間的交互作用顯著,F(2,52)=5.42,p=0.007,partial η2=0.17。

(3)聽覺時間加工的訓練效應還遷移到了語音意識、識字量和閱讀流暢性上,訓練組在后測和追蹤中表現出了控制組未能達成的顯著進步(詳見圖1c, Zhang, Xie, Xu, & Meng, 2018)。進一步分析訓練和遷移效應的認知機制發現,語音意識,其中包括對音位的編碼、操縱(即音位刪除任務)和快速輸出(即圖片命名任務)能力,在時間加工與閱讀發展之間發揮了顯著的中介作用(謝為伊, 2014)。

2.2 視覺時間加工知覺訓練

2.2.1 具有掩蔽的經典質地辨別訓練

被試:本研究包括發展性閱讀障礙和典型發展兒童各18名,平均年齡10.37歲。兩組中各有9名接受了視覺通道內的質地辨別訓練,其余9名作為非訓練控制組。匹配各組的智力水平、性別比例等人口學變量。

研究思路:研究采用“前測-訓練-后測-追蹤”的實驗程序,通過對閱讀障礙兒童視覺質地辨別任務(texture discrimination test, TDT)的測試和訓練,來探究閱讀障礙兒童在視覺通道內是否也存在時間加工缺陷,相應的知覺訓練程序是否可以得到與聽覺研究中類似的學習和遷移效應,并通過2個月之后的追蹤測試探查訓練效果的穩定性。另外,借助字形加工、視覺空間注意等其他認知測驗,進一步揭示視覺時間加工能力影響中文閱讀發展的認知機制。

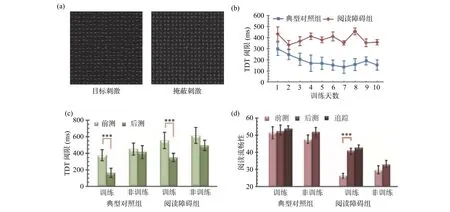

訓練任務:實驗參照經典TDT范式(Karni & Sagi,1991)。該任務主要涉及視覺通道內的時間加工學習過程(Wang, Cong, & Yu, 2013)。目標刺激為在填充整個屏幕的黑色背景上所呈現的一個白色短橫線矩陣,以及在屏幕中央呈現的一個字母T或L。同時,在第二象限呈現三條旋轉角為135°的斜線,它們以水平(或豎直)方式排列,且整體位置在中央視角2.5~5.0°范圍內變動。另有一個黑色背景上的白色字母V矩陣作為掩蔽刺激,該圖形中各元素的旋轉角度隨機(詳見圖2a)。實驗過程是先呈現注視點500 ms,緊跟著一個 300 ms的空屏,之后目標刺激呈現36 ms,在間隔一個可變的SOA后,呈現掩蔽刺激100 ms,接著讓被試進行按鍵反應。被試需要首先判斷中央字母是T還是L,然后判斷目標線段是水平還是豎直排列。只有當兩次判斷均正確時,該試次才可記為正確。在每個block中,SOA的初始值為600 ms,在實驗過程中根據被試判斷的正確率發生2-down-1-up的階梯變化;在第1-4個轉折點的升降幅度為36 ms,第5-10個轉折點的升降幅度為24 ms,實驗根據最后6個轉折點的SOA值計算該block的辨別閾限。在研究過程中,訓練組被試共進行10個session的訓練,分布在連續的四周內完成;每個session包含6個block(約持續40分鐘, 前、后測為3個block)。非訓練控制組僅參與前、后測,兩者之間間隔四周。主要發現:(1)在前測階段,閱讀障礙組兒童的TDT閾限(584.89±59.75 ms)顯著高于典型發展組(414.08±59.75 ms),t(34)=2.063,p<0.048;并且該閾限值與被試的語音技能(r=–0.41)、識字水平(r=–0.51)及閱讀流暢性(r=–0.26)都存在顯著的負相關,p<0.01,表明在視覺通道內,中文閱讀障礙兒童同樣存在時間加工缺陷。

圖 1 聽覺時間加工知覺訓練的(a)實驗流程(b)學習曲線(c)訓練及遷移效應。(a)實時距1和實時距2分別代表標準實時距和比較實時距,兩者的順序隨機。(b)橫軸為訓練/測試時間,縱軸為聽覺實時距辨別閾限(單位為ms)。●代表“閱讀障礙訓練組”,○代表“閱讀障礙非訓練控制組”,△代表“典型發展對照組”。T0、T1、T2分別代表前測、后測與追蹤測試。誤差線為標準誤。(c)橫軸為不同的認知任務,縱軸為相對進步率(%)。橙色代表“閱讀障礙訓練組”,藍色代表“閱讀障礙非訓練控制組”;實心柱為后測進步率,空心柱為追蹤測試的進步率。誤差線為標準誤;星號表示相對于“0”的差異顯著水平,* p<0.05,** p<0.01,*** p<0.001(改編自Zhang et al., 2018)。

(2)如圖2(c)所示,2(閱讀分組: 閱讀障礙vs典型發展)×2(知覺訓練: 訓練vs非訓練)×2(測試時間: 前測vs后測)重復測量方差分析結果顯示,“閱讀分組”(F(1,32)=6.58,p<0.05)、“知覺訓練”(F(1,32)=5.09, p<0.05)和“測試時間”(F(1,32)=29.99, p<0.001)的主效應均顯著,具體表現為閱讀障礙較典型發展兒童TDT閾限更高、訓練組較非訓練組更低、且后測較前測有所降低。另外,“知覺訓練”與“測試時間”的交互作用顯著(F(1,32)=6.78, p<0.05),顯示兩類兒童都可通過一段時間的知覺訓練提高視覺時間加工能力。進一步分析發現,閱讀障礙兒童的學習速度較典型發展兒童有所降低(t16=2.01,p=0.061; 學習曲線見圖2b)。

圖 2 視覺時間加工知覺訓練(有掩蔽TDT任務)的(a)實驗刺激(b)學習曲線(c)訓練效應及(d)遷移效應。(a)左側為目標刺激,右側為掩蔽刺激。(b)橫軸為訓練天數,縱軸為TDT閾限(單位為ms)。藍色為典型對照組,紅色為閱讀障礙組。誤差線為標準誤。(c)、(d)橫軸從左至右依次為“典型訓練組”、“典型非訓練組”、“障礙訓練組”、“障礙非訓練組”。誤差線為標準誤;***p<0.001。(c)縱軸為TDT閾限(單位為ms);淺綠色代表前測,深綠色代表后測。(d)縱軸為閱讀流暢性得分,淺紅、紅色、深紅依次代表前測、后測與追蹤(改編自Meng et al., 2014)。

(3)如圖2(d)所示,視覺時間加工訓練特異性地提高了閱讀障礙兒童的閱讀流暢性成績(由前測的26.33±2.53升至后測的41.00±2.57; 并在追蹤測試中繼續保持),而閱讀障礙非訓練組以及典型發展兒童沒有表現出閱讀能力的顯著變化(F(1,32)=6.77, p<0.05)。與聽覺時間加工訓練的結果類似,個體的語音意識和快速命名能力完全中介了TDT閾限對閱讀流暢性的解釋效應(林歐,2013; Meng, Lin, Wang, Jiang, & Song, 2014)。

2.2.2 無掩蔽的質地辨別訓練變式

由于經典TDT范式中的核心指標是目標刺激與掩蔽圖片之間的間隔時間,主要探討的是個體對快速呈現、連續輸入的視覺信息流進行有效分割的能力,是相對動態的過程。視覺加工還離不開對在某個時間點上所抓取信息片段的精細分析,因此個體在有限時間內能夠處理的信息容量也會對視覺刺激的識別準確性產生影響。研究2.2.2即圍繞這一觀點展開。

被試:本研究包括發展性閱讀障礙兒童29名,平均年齡10.22歲;其中參與中央視野和邊緣視野內無掩蔽TDT訓練的人數分別為14名和15名,兩組在前測階段的各項人口學指標及認知、閱讀水平分布同質。另有年齡匹配的典型發展組兒童15名,構成訓練效應的對照基線。

研究思路:采用“前測-訓練-后測-追蹤”的實驗程序,通過去除經典范式中構成強烈干擾的掩蔽刺激、操縱目標刺激的呈現時間和位置(即中央視野或邊緣視野; 從而分離時間采樣和空間采樣各自對閱讀發展的作用),進一步探討視覺通道內時間加工缺陷及其訓練對兒童閱讀發展的作用機制。

訓練任務:在2.2.1中實驗材料的基礎上,去除掩蔽刺激以及它與目標刺激(中央訓練組呈現在中央視野, 邊緣訓練組呈現在邊緣視野)之間的間隔,轉而改變目標刺激本身的呈現時間,使其由初始值300 ms開始,按照3-down-1-up的形式進行步長為16.7 ms的階梯變化。在每個block中需要經歷10次反轉,并以第5-10次轉折點的閾值計算該block的辨別閾限;第n個block的初始刺激呈現時間根據第n-1個block中最后一個反轉值而定。在研究過程中,訓練組被試共進行5個session的訓練,每個session包含6個block。另外,實驗在前、后測階段還利用恒定刺激法測量了被試在目標刺激呈現不同時長(30–530 ms)條件下的正確率。

主要發現:(1)在前測階段,閱讀障礙和典型發展兒童無論在中央視野(F(1,42)=4.71, p=0.036)還是邊緣視野(F(1,42)=6.43, p=0.015)的無掩蔽TDT任務上都存在顯著的組間差異,顯示閱讀障礙兒童在有限時間內的視覺采樣效率較典型發展組有所落后。

(2)中央(F(1,27)=12.37, p=0.002)和邊緣(F(1,27)=14.62, p=0.001)視野訓練都顯著提高了閱讀障礙兒童對視覺刺激的時間采樣和快速加工能力,并成功遷移到了閱讀流暢性任務上(F(1,27)=25.30, p<0.001),且兩種訓練方式對閱讀發展的遷移效果相當,只是邊緣視野訓練可同時改善中央視野內的辨別準確性,而中央視野訓練卻不能遷移到邊緣視野中。

(3)知覺學習訓練顯著提高了兒童對低頻呈現條件下漢字結構的識別能力(可顯示巨細胞功能(Zhao, Qian, Bi, & Coltheart, 2014),(F(1,14)=14.37, p=0.002)以及對復雜視覺特征的快速搜索能力(可顯示視覺注意的快速切換能力(Zénon, Ben Hamed, Duhamel, & Olivier, 2009),(F(1,12)=36.13, p<0.001),但語音意識在訓練前后卻沒有表現出顯著變化(F(1,27)=1.01, p=0.323)(艾鋒, 2015)。這與2.2.1中的實驗結果存在分離,表明“對連續視覺事件的時間分割”和“對(分割后的)微小時間窗口內視覺刺激的快速加工”可能通過不同的渠道影響閱讀發展。

3 討論

綜合以上聽覺、視覺通道內針對中文閱讀障礙兒童的三項時間加工訓練研究,以及它們通過改善個體的語音意識和/或巨細胞功能、注意切換速率,最終遷移至閱讀發展的認知機制,本文將對閱讀障礙的“時間加工缺陷”理論進行以下分析和補充。

首先,閱讀障礙者的時間加工困難具有非模態性,且不僅限于對語言學材料的加工。本文所述的三項研究在聽覺、視覺通道內都觀察到了閱讀障礙兒童在快速時間加工上存在的困難,這與前人利用聽覺(Casini, Pech-Georgel, & Ziegler,2018; Fostick, Eshcoly, Shtibelman, Nehemia, & Levi,2014; Laasonen, Service, & Virsu, 2001)、視覺(Casini et al., 2018; Johnston, Pitchford, Roach, &Ledgeway, 2017; Laasonen et al., 2001)以及觸覺(Laasonen et al., 2001)刺激所得的研究結果一致。不僅如此,類似的發現已在使用語言材料、非語言材料(Fostick et al., 2014; Johnston et al., 2017;Vandermosten et al., 2010, 2011);采用外顯報告或內隱知覺(Casini et al., 2018);以及包括同時性判斷、順序知覺、聽覺空時距比較、視覺運動探測等各種實驗任務(Laasonen et al., 2001; Walker, Hall,Klein, & Phillips, 2006)的成人及兒童研究(Vandermosten et al., 2010, 2011)中得到重復,涉及英、法、西、荷、希伯來等多種語言(Fostick et al., 2014; Goswami,2011; Lallier, Molinaro, Lizarazu, Bourguignon, &Carreiras, 2017; Vandermosten et al., 2010)。部分研究還將閱讀障礙個體在加工客體時間屬性和另一些非時間性知覺特征(如聲音的響度)時的表現加以比較,發現相關缺陷特異性地指向低效的時間采樣(Casini et al., 2018; Nicolson, Fawcett, & Dean,1995; Vandermosten et al., 2010),而那些非時間性的知覺信息只有在發生動態變化(即受到時間調制)時才會引起加工困難(McAnally & Stein, 1996;Menell et al., 1999; Rocheron, Lorenzi, Füllgrabe, &Dumont, 2002)。由此可見,時間加工缺陷是一種發生在基礎層面上,超越了刺激特征和任務性質的廣泛性認知功能失調,它阻斷了視、聽知覺精細而自動化的加工,進而妨礙閱讀技能的習得與發展。

其次,知覺學習訓練可以顯著改善閱讀障礙兒童在聽覺、視覺通道內的時間加工能力,并有效提高其閱讀成績。盡管前人研究發現,當語音刺激被人為拉伸,使得其中區分音位信息的時間特征得到放大、突出時,經過一段高強度、長時間(一般為4周及以上)的暴露和訓練之后,閱讀障礙兒童的語音意識、閱讀能力,以及左半球語言網絡的功能激活都會得到顯著提升(Gaab, Gabrieli,Deutsch, Tallal, & Temple, 2007; Merzenich et al., 1996;Tallal et al., 1996; Temple et al., 2003)。然而,在視覺通道內進行時間加工訓練,并向閱讀技能遷移的可行性、有效性,以及采用純音、圖形等非言語刺激開展領域一般性訓練的實踐效果等,在現有研究中依然鮮有涉及。本文主要探討的三項研究,以實驗干預為手段,進一步佐證了時間加工缺陷與異常閱讀發展之間的因果聯系,為“時間采樣框架”模型提供了來自訓練研究的證據。另一方面,以上知覺學習訓練在操作上具有刺激屬性變異范圍大、學習進程可自我調控、訓練時程短、效率高、可保持等優勢,為閱讀障礙的干預提供了可靠、有效的實踐工具。

第三,時間加工能力對閱讀發展的影響存在多種作用渠道,其中語音意識、巨細胞功能和注意切換可能是溝通非模態時間知覺與綜合性讀寫技能的認知橋梁。在聽覺實時距辨別訓練和有掩蔽的視覺質地辨別訓練中,均觀察到了語音技能在時間加工與閱讀發展之間顯著的中介作用。事實上,聽覺時間知覺的精確性與語音操作的熟練性之間存在的顯著相關在以往許多大樣本探測(Malenfant et al., 2012; Walker et al., 2006)和閱讀障礙研究(Fraser, Goswami, & Conti-Ramsden, 2010;Goswami, Wang et al., 2011; H?m?l?inen, Lepp?nen,Torppa, Müller, & Lyytinen, 2005; Pasquini, Corriveau,& Goswami, 2007)中得到證實。有意思的是,即便在TDT(有掩蔽)這樣的視覺任務中,時間加工訓練對閱讀水平的提升作用依然是通過改善語音技能來實現的,這不得不讓我們對2.1、2.2.1兩個訓練任務的實質與共性展開思考。這兩個實驗的訓練對象都是對一段持續時間的知覺,它既可以構成刺激本身的核心特征(如聽覺任務中的刺激時長),也可以作為隔離兩個重要刺激的分界標志(如視覺任務中掩蔽與目標刺激之間的SOA)。不管其涉及的具體認知過程如何,都需要將連續的信息輸入準確地分割成若干個意義單位。2.1、2.2.1兩項研究的訓練對象都在數百毫秒的時間窗口上展開,與語音信息中單個音節的持續時間相當,而人腦對語言輸入的基本追蹤恰好發生在音節水平(Giraud & Poeppel, 2012; Luo &Poeppel, 2007; Luo, Liu, & Poeppel, 2010; Poeppel,Idsardi, & van Wassenhove, 2008),因此,超越了具體的知覺通道以及刺激形式,針對在時間維度上對信息流進行有效分割的訓練成功改善了閱讀障礙兒童的語音知覺和操作能力,進而遷移到閱讀上。

另一方面,除了分割連續的時間信息之外,我們還常常需要對刺激輸入做出“瞬時”判斷(當刺激呈現時間極其短暫時, 可以近似地認為其發生在某個特定時間點上),而這有賴于具有任務特異性的知覺加工過程,以及合理有效的注意分配。正如2.2.2中去除掩蔽刺激的TDT訓練那樣,當目標呈現時間被極度壓縮(如30 ms),人類有限的認知資源受到嚴重挑戰,因而是否能夠根據任務需求快速抽取豐富而關鍵的信息片段,決定了行為表現。在本研究中,質地圖形是一個高時間頻率、低空間頻率的視覺刺激,主要由巨細胞及背側通路負責加工;同時,它又是一個雙加工任務,需要先識別中央字符,再對中央(或邊緣)視野內的質地排列做出判斷,需要被試進行自上而下的注意調控,流暢地完成注意定向、解離、轉移/切換、再定向等一系列過程。所以,我們在訓練前后觀察到的閱讀障礙兒童在低頻條件下對字形結構加工能力的增強,以及迅速轉移注意范圍、搜索復雜視覺特征能力的提高,都是與實驗任務的具體性質相適應,且符合研究預期的。值得注意的是,中央和邊緣視野內質地辨別的訓練效果遷移具有一定的方向性,即邊緣視野訓練可以遷移至對中央刺激的識別,而中央視野訓練卻不能顯著改善邊緣視野內的刺激辨認,說明對知覺刺激的瞬時加工在很大程度上受制于任務形式和要求;但從兩種訓練都可以促使閱讀能力的提高來看,起主要作用的應該是中央視野訓練涉及的“高頻時間采樣”這一成分,而不是邊緣視野訓練所添加的“空間采樣”及相關機制。這一發現對于理解中文閱讀障礙或許具有更重要的意義,因為有研究表明,視覺時間加工,而非聽覺,對于漢字識別具有獨立的解釋效應(Chung et al., 2008)。

4 總結與展望

本文通過綜述三項知覺學習干預研究,再次證明了閱讀障礙群體所具有的時間加工缺陷,并通過介紹來自視覺通道、漢語兒童的實驗證據,進一步闡明了這種時間加工缺陷的非模態性和跨語言一般性,對原有理論框架做出了拓展和延伸。同時,借助知覺學習這樣一種高效的訓練手段,擴展了閱讀障礙認知干預的實踐可能,并從“連續時間分割”、“瞬時時間采樣”的角度,結合視覺、聽覺通道固有的知覺特點,為時間加工影響閱讀發展的作用機制提供了若干可能的解釋。然而,該領域內依然存在許多有待探討的問題。

第一,有關基礎時間加工如何對閱讀這樣的高級認知功能產生作用,其內在的具體機制仍不明確。這種機制可能存在多個層面,首先,是否存在一個具有閱讀特異性缺陷的時間窗口?Goswami(2011)的TSF模型曾強調,閱讀障礙者的時間缺陷主要位于theta、delta等低頻波段,而gamma波段的高頻加工相對完好(Goswami, 2011;Goswami, Fosker, Huss, Mead, & Szücs, 2011)。之后的研究雖然對“低頻加工損傷”具有較大程度的共識,但是部分研究發現,閱讀障礙者在高頻時間窗口內同樣可能存在加工異常(Lehongre,Ramus, Villiermet, Schwartz, & Giraud, 2011; Molinaro et al., 2016),而這可能與音位水平的知覺困難有關(Lallier et al., 2017)。日后研究需要進一步確認,閱讀障礙者的時間加工缺陷究竟是一種普遍性問題,還是可以鎖定到某個具體的時間窗口。其次,對這個過程所涉及神經機制的討論還非常有限。盡管有許多研究試圖從神經振蕩的角度來解釋時間加工缺陷,但它們采用的指標不統一[包括波幅、相位同步性(phase coherence)等],也很少探討不同頻段振蕩之間的耦合關系,缺乏對振蕩來源的空間定位。

第二,視、聽時間加工缺陷或許以不同的方式對閱讀發展造成影響,但目前仍缺乏對兩者共性、特性加以系統分析的綜合性研究。以本文所介紹的三項訓練研究為例,有的以語音技能為中介手段,有的則通過改善視覺加工和注意分配來提高閱讀。由于這些視、聽訓練的任務要求不完全匹配,所關注的時間窗口也有所差異,目前我們還無法清晰地分離“時間知覺能力”本身和“通道特異性加工”各自對閱讀發展所起的作用。除此之外,我們還需要跳出具體的感覺通道,從跨通道整合的角度再次審視時間加工缺陷對閱讀學習造成的阻礙。因為以往研究發現,盡管單通道知覺在人類生命的最初幾年內就能發展到一個相當高的水平,但多個通道間的整合技能卻需要一段相當長的時間(一般在青春期以后)才能逐漸發育成熟(Wallace & Stevenson, 2014)。而這種聯結整合能力往往與閱讀發展聯系緊密(Mossbridge, Zweig, Grabowecky, & Suzuki,2017),對閱讀障礙的直接解釋效應甚至強于視覺或聽覺單個通道內的時間加工缺陷(Malenfant et al., 2012)。鑒于閱讀學習早期需要經歷一個將陌生字符與已有語音儲備建立一一映射的過程,而視、聽覺信息傳播的方式和速度又不盡相同,因此時間加工能力中除了“連續分割”、“瞬時采樣”兩種子成分之外,可能還需要做到“精確配準”,尤其是當面對來自不同感覺通道的信息輸入時。

第三,時間加工與閱讀發展之間的關系可能在不同語言文字系統中表現不同,這種差異的機理與本質需要通過跨文化視角加以探究。在Lallier等人(2017)最近的一項綜述中指出,不同語言文字中,語音和字形加工的相對重要性是不完全一致的,各語言的韻律特點以及形-音映射的規律性都可能使時間加工對閱讀發展的解釋效應發生改變。例如,對于那些強調重音結構的語言(即不同的重音分布可能會產生不同語義,或重音分布不具有較強可預測性的語言)而言,用于音韻編碼的低頻時間加工對閱讀發展所產生的影響可能會甚于其他語言(Lallier et al., 2017)。無獨有偶,一種語言的正字法深度越深(即字形與語音之間對應規則越復雜、一致性越低、越難以預測),其文字加工的基本單位,也就是粒度大小(grain size),就越大(Ziegler & Goswami, 2005),導致閱讀過程中眼睛掃視的速率降低,而單個注意窗口中可容納的信息量(即字符串長度)則有所增加,因此對低頻時間加工的依賴性也更強(Lallier et al., 2017)。由于在漢語中,韻律結構(即聲調)具有重要的表義作用,其字形和語音之間又缺乏系統的對應關系,我們預期低頻窗口內的時間加工缺陷是引發中文閱讀障礙的核心因素,但這還需要進一步實驗驗證。