試論古人樸素宇宙觀的形成過程

劉俊艷

(西北大學文化遺產學院,陜西 西安 710069)

1 樸素宇宙觀的萌芽

古代人對世界的認識和感知常與世俗愿望相連,形式上多以祭拜為主,目的與現世所追求的人身平安、家庭和睦、生意興盛或官運亨達有關。早期以巫術為核心的宗教信仰是在人類自我意識產生之后,由于對生命個體有了自我感知,便逐漸開始對疾病災禍、死亡和系列未知的事物感到恐懼。這種憂患意識使古人對巫術深信不疑,無論是其后靈魂不滅觀、自然崇拜、祖先崇拜、圖騰崇拜,還是發展逐漸成熟的宇宙觀皆源于古人獨特宇宙觀。

1.1 古人的生死觀

據文獻記載,秦漢前的古籍中幾乎沒有明確的對諸如西王母、赤松子等此類人物的相關記載,《山海經》中對此的記載大都與自然萬物相關,表明其實為先天存在,而對這類尊崇對象的描述皆為人面鳥身、人身羊角、龍首人頭等半人半獸的形象;《禮記》《尚書》《左傳》《詩經》《戰國策》中對其的記載也是如此。由此可見,春秋以前,人們對先天存在的尊崇對象與后天可修煉達成境界的界定比較明確,因此少有記載后者的文獻,可以說在當時的人心中只有前者,且這種先天的權威性存在的形象在這一時期幾乎全是半人半獸,如《山海經》中的描述多假托的典型獸類,如蛇、鳥、龍、羊、犬,或直接言獸,這種現象可理解為古人對未知事物的恐懼和敬畏。在古人心中,這種神話性質的思維方式直至戰國才發生巨大轉變。

據考古發現,至遲在舊石器時代晚期,靈魂不滅觀念已經產生。如北京山頂洞人隨葬品的出現,象征生者為死者死后的生活提供工具和飾品等物質依托。至遲在新石器時代,人們已然開始思考死后世界秩序,西安半坡村遺址表明仰韶文化時人有以底部穿孔的陶甕為棺[1],陜西元君廟規整的成排墓葬[2]等都代表了生者對死亡的認識,即靈魂不滅。

1.2 古人對現世生命的渴求

至晚在殷商時期,人們已不再局限于靈魂不滅的思想,即人死后才會變成魂進入另一維度,而是開始關注延長個體現世生命。由甲骨卜辭可知,殷人不僅好祭祀,對天地、祖先的崇拜體現出了統治集團的政治需要,一定程度上也反映出時人的宇宙觀,即對自然萬物的基本認識。且由金文、占卜原材料可知,這一時期人們明顯對能夠蛻皮重生的蟬、象征長壽的龜、俗稱“不老草”的蓍草十分偏愛,這些都能窺見當時的人們對于長壽的渴望。西周時期,金文中祈眉壽、眉壽等內容,表達了人們對延長壽命的祈盼[3]。

春秋戰國,社會動蕩,民不聊生,百家爭鳴的思想氛圍為靈魂觀念的進一步轉化提供了社會和思想基礎。商周時對個體緩死的渴望逐漸演變為一套系統化的樸素宇宙觀,即將崇拜對象與世俗愿望相結合,乞求具有超凡能力的代表者保佑人們長壽、得道等。《左傳.昭公二十年》有載:“古而無死,其樂若何?”[4]這是歷史文獻記載中首次表達對長生的渴望,是這種宇宙觀的一種模糊表達。湖南長沙子彈庫楚暮出土的戰國中期的人物御龍圖[5],以及曾侯乙墓中漆畫的人面鳥身、引魂升天的羽人形象[6]都反映出這一時期人們對飛升去往另一維度長生不死的追求。戰國中期以后,熱衷于長生的最高統治者極大推動了這種宇宙觀的發展,如《史記.封禪書》記載了齊威王、齊宣王和燕昭王的大規模入海蓬萊的活動:“自威、宣、燕昭使人入海求蓬萊……世主莫不甘心也”[7],可見大規模此類活動的開展至少在戰國中期已經開始,且這類求長生之事仍有人前赴后繼。燕昭王后,因戰事緊張,統治者無暇顧及這種耗時耗力的活動,因此文獻少有記載。

2 樸素宇宙觀的平民化

2.1 上層社會的推波助瀾

秦統一后,秦人對生命的認識發生了質的改變,這種改變的典例在諸多文獻中有詳細描述:秦始皇派徐福入海求長生藥,即秦建國后,從最高層統治者對超凡人物的認知來看,人們對此不再單純是敬畏,對個體生命的認知不再局限于期盼延長壽命,而更多體現出得推崇對象指點或得賜不死藥以長生的潛意識。人們的宇宙觀雖在發生變化,但可能還未形成主流形態,在大部分關于秦史的古籍中未見平民對求得長生或對某一超凡人物的狂熱追求。究其原因,很可能是這一時期法家思想和儒家“子不語怪力亂神”的宗旨遏制了這種思想追求,由此才形成這種“只許州官放火,不許百姓點燈”的現象。

戰國中期以來,人們對長生的追求就沒有停止過,單從文獻記載來看,人們渴求通過修煉以得長生的追求和諸如西王母等這類特定詞匯在遺跡遺物上的出現時間部分重疊,如兩漢銘文鏡等。

2.2 兩漢鏡銘中所體現出的宇宙觀

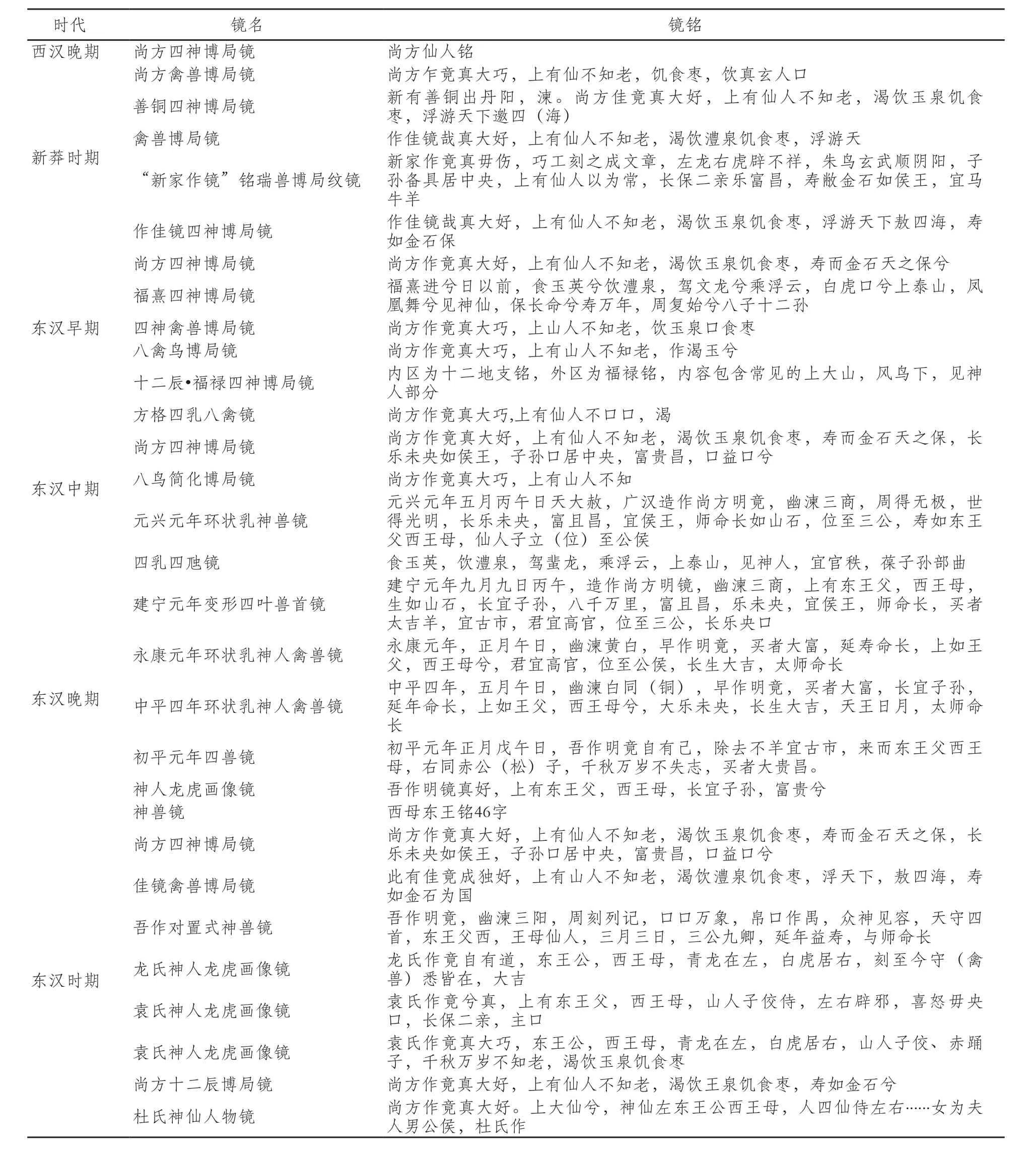

象征時人宇宙觀的特殊鏡銘,出現于西漢晚期,沿用至東漢晚期且數量逐漸增多。表1為所選斷代相對明確的標本[8]。由表1可知,西漢時期此類銘文鏡并不多見,但結合文獻記載,西漢的宇宙觀并非一成不變。

據文獻記載,漢孝文帝的一老者通《道德經》,文帝因好老子之道而親臨河南三門峽一帶求訪,見老者,以為是得道之人,后人稱河上公;文帝時侍郎劉京,服食朱英丸得長壽,后又從師仙薊子訓學靈飛之術,無所不能;淮南王劉安招方術之士數千研究黃白之術。可見,西漢早期,這種宇宙觀在貴族階層備受推崇。

西漢中期,孝武帝是繼秦始皇之后又一位熱衷于求長生的統治者。《史記》有言:天子剛即位,便熱衷于這類事情。另有文獻記載:武帝曾派使者求訪各地得道之人,如河北定州衛叔卿、陜西鳳翔伯山甫、入泰山成仙的太山老人、山東昌樂巫炎以及河南登封王興等。《博物志》卷八《補史》有載:“漢武帝……時西王母遣使乘白鹿,告帝當來,乃供帳承華殿以待之”,因東方朔在外竊聽偷窺,西王母道其是已得道之人的說法,因此“世人謂方朔神仙也”。另外,《史記》與《漢書》都用大量篇幅記載了武帝招攬方士以求長生,卻由于寵待過厚,屢次遭騙的故事。其中最經典的便是方士“欒大”,武帝十分器重此人,封其為樂通侯,享兩千戶封地,又賜嫁衛長公主,時常給予豐厚的賞賜等。如此厚待方士,并多次使人入海求之,不僅未能達成所愿,更是一時之間“海上燕齊之間,莫不扼腕而自言有禁方,能神仙矣”。

表1 相關鏡銘概況一覽表

西漢晚期,元成二帝奢靡無度且鮮問政事,對得道長生之事亦十分熱衷,《漢書》記載了一段成帝時忠良臣子規勸成帝不可重蹈覆轍的歷史:秦時被派遣入海求蓬萊的徐福、韓終和盧生等起初深受始皇寵信,后多逃出不歸,其中一部分變成了西漢時期的神仙世家;西漢中期,方士們備受統治者尊崇,四海驚悸;直至元帝初元,一些具象的崇拜對象再掀波瀾。可見至遲在元帝初元,人們的這種宇宙觀已經開始向原始道教醞釀與發展[9]。直至西漢末年,已有研究顯示西王母崇拜是這一時期樸素宇宙觀的主要表現之一。

到新莽時期,此類蘊含特殊意義的鏡銘數量增加。據《漢書》記載,王莽聽信方士之言,以萬金筑八風臺來祀尊崇對象。新王朝的建立名不正言不順,王莽需要借助這種宇宙觀穩定局面。他多次下詔散布自己已經超越肉體凡胎的言論,加上到其末年,各地已有1 700多處用來祭祀,祭祀的動物種類多達3 000種,以至于出現了供不應求的現象。由此可見,整個新莽時期,自上而下皆充斥著得道求長生的思想。

東漢時期特殊鏡銘大量增多,并延續到東漢晚期;東漢中期以后“西王母”字銘大量出現,與東王公等人物相配;東漢晚期的鏡銘中少見此類。統治者們對得道長生之事的推崇在東漢時期亦是如此,貴族以下階層也紛紛效仿。這種觀念自西漢中晚期以來的平民化以及具象的崇拜對象的出現,為其在東漢中葉至魏晉時期的宗教化打下堅實基礎。

另外,西漢至東漢早期的此類鏡銘中幾乎不見“西王母”字銘,東漢中后期的鏡銘頻繁出現“西王母”,“西王母”與“東王公”及其他此類人物也會同時出現在一則鏡銘。東漢以來的西王母畫像石、畫像磚等多與東王公或其他此類人物相配出現,或許與戰國以來的陰陽觀念有關。

3 樸素宇宙觀走向成熟

首先,推動這種觀念逐漸宗教化的重要因素是其與相關學派學說的相互吸收與融合,包括宗天神學、讖緯神學、黃老學說等。宗天神學是一種“人為信仰”,它為統治者服務,宗旨是“借鬼神之威,以聲其教”,利用天人感應強調順天、服從統治的重要性;讖緯神學是一種政治色彩濃厚的思想學派,“讖”即預言得到應驗,讖緯神學是以虛假的政治預言強調君權神授,它與宗天神學都是西漢時期的政治需要,兩者對道教的出現皆起到至關重要的作用。黃老學說在漢初備受推崇,重治國亦強調養生,“黃帝”和“老子”的存在及其所具備的能力起初被夸大,就預示黃老學說與本文所述的宇宙觀兩者本身就具有很強的關聯性。

其次,成書于公元2世紀[10]的道家經典《太平經.解承負訣》中記載:“今天地陰陽,內獨盡失其所,故病害萬物。……故興至道可以救之者也。”[11]西漢晚期與東漢時期,社會動亂,人們生活在水深火熱之中,對退隱山林、凡體得道以逍遙快活充滿向往。自西漢中期以來,政治宗教化與宗教的政治化相互推動。最終,融合了各派學說的道教意識出現并逐漸成熟,直至東漢晚期,太平道、五斗米道等具備崇拜對象和教規教義的道教組織出現后,道教作為中國本土宗教進入歷史長河。

4 結束語

人類自我意識覺醒后便形成對死亡的恐懼,在我國特有的變通思維下,古人對人類死亡之后前往的第二世界充滿想象并不懈追求,這正是靈魂觀念產生,直至演變為系統化樸素宇宙觀的思想源頭。

延長現世生命的觀念一經出現便引起了統治者們的追捧,方士們幾經波折,多次在統治階層占領一席之地,并與黃老學說迅速融合,充分借鑒佛教的宗教形式,不斷豐富和系統化,形成了體系化的方術,加速了原始道教的產生[12]。

兩漢作為中國古代文明高度發達的一段時期,當時的信仰要素是這種文明機體演進歷程的最佳見證者和有力支撐者之一。從戰國到兩漢,古人信仰體系中的內核在文化形態不斷變遷的過程基本穩定,即對永恒生命的無限想象與大膽嘗試。期間,信仰體系的側重點則實現了先天性向后天性的轉變,伴隨這種轉變的是從“百家爭鳴”到“黃老獨盛,壓倒百家”,再到“儒道結合”的主流文化形態的不斷演進。與此同時,這種轉變也是帝國文明所必要的依據逐漸走向成熟的結果。古人信仰體系的不斷豐富正是在各階段社會治理體系更迭下的產物。通過分析人們樸素宇宙觀的起源、發展、成熟,可以直接窺見人們思維方式的演變過程,為進一步探尋文明演進歷程打下基礎。