環境規制對制造業產業集聚影響的實證分析

郭宏毅

(深圳大學中國經濟特區研究中心,廣東 深圳518000)

0 引言

產業集聚作為最具活力的空間組織形式,是提高產業競爭力的重要推動力,其形成與變遷的內在機制一直是學界和政界關注的焦點。從產業集聚理論的發展脈絡來看,產業區位理論認為中間投入貢獻和技術溢出是產業集聚的主要原因;工業區位理論認為勞動力成本和運輸成本是產業集聚的主要原因;傳統貿易理論認為區域生產要素或自然資源的豐富是產業集聚產生的主要因素;新經濟地理學認為企業數量、人力資本水平、消費者購買力、交通運輸條件、產業關聯等是影響產業集聚的重要因素。此外,也有研究表明區域之間的競爭和經濟政策是影響產業集聚的重要因素。無論從哪個角度進行研究,都是在關注能否帶來產業集聚經濟效益的向心力,但隨著經濟增長帶來的環境日益惡化,對環境效益的關注成為順應經濟社會發展的必然趨勢,對產業集聚的研究也需要從關注經濟效益到關注環境效益的可持續發展角度發展。因此,從政府的環境規制角度研究產業集聚,厘清環境規制對產業集聚的可能影響,能為政府實現環境與經濟協調發展提供更有利的政策保障。

目前,學者們基于不同的研究視角、樣本和方法研究環境規制對產業發展不同側面的影響,如產業轉移[1]、產業結構[2]、產業升級[3]、產業競爭力[4]、產業集中度[5]等。但研究環境規制對產業集聚影響的文獻仍較少,趙少欽(2013)從環境規制的需求效應與成本效應的比較分析環境規制影響區域產業集聚的效應,得出環境規制與區域產業集聚水平之間呈U關系,但環境規制除了影響區域集聚水平之外,對行業的產業集聚水平會產生怎樣的影響,尤其是制造業行業的產業集聚水平會在多大程度上受到環境規制的影響?至今鮮有文獻涉及。

本文在現有文獻的基礎上,采用2001—2015年中國20個制造業行業面板數據,通過空間Gini系數測算制造業行業產業集聚水平,并在考慮行業產業集聚的控制變量基礎上,通過構建計量模型考察環境規制對制造業行業的產業集聚產生的影響。

1 制造業產業集聚的測算

1.1 測算方法

關于產業集聚程度的實證分析,常用的方法有產業集中度、區位商指數、HHI指數、EG指數、空間Gini系數、DO指數等。產業集中度是測度產業集聚最簡便的指標,能夠直觀形象地反映產業市場集中水平,但忽略了規模較小地區的相關信息,對規模較大地區之間的差別也不能反映;區位商指數能夠直觀形象地反映某個地區的產業集聚水平,但沒有考慮到地區的經濟規模,可能包含內在的沖突;HHI指數是對產業集中度的改進,可以很好地衡量產業空間分布情況,但需要該產業每家企業的微觀數據,對數據的要求較高;EG指數區分了隨機集中和企業間由于自然優勢或產業外溢效應的集中,在研究產業空間布局上具有很大的優勢,但EG指數以企業職工人數為權重測度行業的集聚水平,可能導致空間分布一致的行業由于員工雇傭規模不同得到不同的測算結果,出現測算偏差;DO指數是建立在絕對空間距離的基礎上的均衡模型,避免了選擇空間地理單位帶來的諸多問題,但需要知道樣本中每一家企業確切的空間地址和龐大的數據以及龐大的計算量,因而限制了DO指數的廣泛應用[6]。

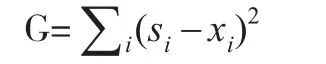

基于數據的可得性和計算的可行性,本文采用空間Gini系數對中國20個制造業的空間布局進行測度,空間Gini系數最早由Krugman(1991)提出,用來測算美國制造業行業的集聚程度,其計算公式為:

其中,G為基尼系數,Si為i地區某產業就業人數占全國該產業就業人數的比重,xi為該地區就業人數占全國就業人數的比重。也可用產值和增加值進行計算。取值為0~1之間,其值越大,表示該產業在地理上的集聚程度越高。由于采用總產值更能反映生產規模,因此本文計算產業的空間Gini系數采用的各省區各行業的工業總產值,均以當年價格進行核算。

1.2 測算結果

根據表1的測算結果可知,考察期間,有5個行業的空間Gini系數高于0.05,產業集聚水平較高;7個行業的空間Gini系數介于0.02~0.05之間,產業集聚水平居中;8個行業低于0.02,產業集聚水平較低。其中,化學纖維制造業、通信設備、計算機及其他電子設備制造業和儀器儀表及文化辦公用機械制造業的空間Gini系數均高于0.06,產業集聚程度明顯高于其他行業。

表1 中國20個制造行業的產業集聚水平

考察期間,從制造業行業的空間Gini系數變化率來看,12個行業的空間Gini系數呈現增長趨勢。其中,飲料制造業、化學原料及化學制品制造業、醫藥制造業、化學纖維制造業和非金屬礦物制品業的增幅超過5%,特別是化學纖維制造業的空間Gini系數增幅達到10.69%。8個行業的空間Gini系數出現下降趨勢。其中,煙草加工業、金屬制品業和通用設備制造業的空間Gini系數降幅較大,尤其是金屬制品業的空間Gini系數降幅最為明顯,達到6.7%。

2 實證分析

2.1 模型設定

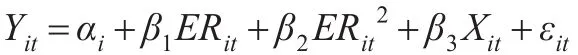

根據前文分析,為進一步考察環境規制的實施是否對制造業產業集聚水平產生一定的影響,在控制相關變量的基礎上,加入環境規制的二次項以更好地考察環境規制可能對產業集聚產生的不確定性影響。具體的回歸模型設定如下:

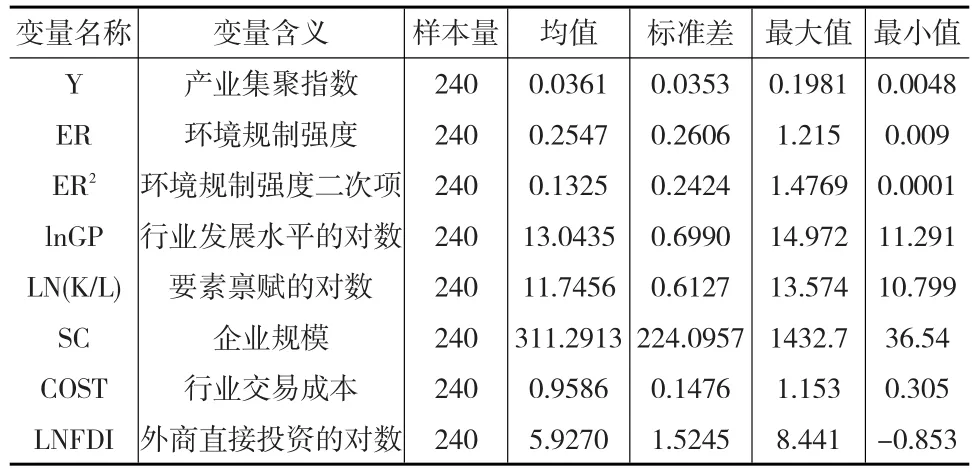

式中的i和t分別表示行業和時間;Y表示產業集聚水平;α表示截距項;ER表示環境規制水平;X表示其他控制變量,具體來說,本文選用行業增長水平(GP)、要素稟賦(K/L)、企業規模(SC)、行業交易成本(COST)和外商直接投資(FDI)五個控制變量;β為相應的擬合系數;ε為隨機誤差項。

2.2 變量及數據說明

國內外學者構造了多個衡量環境規制水平的指標,如污染物排放量變化、排污的檢查和監督次數、污染治理投資、污染去除率或排放達標率、治理污染設施運行費用等,但至今未形成統一的衡量標準,應根據分析的具體問題和數據的可得性來選擇。本文用某行業的(年工業廢水治理設施運行費用+年工業廢氣治理設施運行費用)/該行業的工業總產值,來衡量環境規制力度。一方面,當企業面臨較嚴格的環境規制時,一般會花費較多的成本在污染治理上,兩者呈正相關關系;另一方面,我國環境年鑒中自2001年不公布固體廢物治理費用的數據,故剔除了對該污染物的考慮。所用數據來源于《中國環境年鑒》和《中國工業統計年鑒》。

在控制變量方面選擇行業發展水平(GP),發展迅速的行業吸引企業進入,促進產業集聚水平的提高。本文為剔除由于行業從業人數規模增長對產業集聚的影響,用各行業的勞均產值水平作為行業發展水平的測度指標,即各行業產值/從業人數。所用數據來源于《中國工業經濟統計年鑒》,其中2015年的各行業產值用各行業銷售產值近似代替,從業人數用插值法估算得到,產值根據2001年工業品出廠價格進行平減處理。

要素稟賦(K/L)。不同制造業行業的要素稟賦結構不同,不同的資本密集程度或勞動密集程度對產業集聚發展會產生不同影響。本文用勞均固定資產投資來度量要素稟賦,即各行業固定資產凈值/從業人數。所用數據來源于《中國工業經濟統計年鑒》,固定資產凈值根據2001年工業品出廠價格進行平減處理。

企業規模(SC)。當企業規模達到一定程度時,規模經濟能夠帶來一定的知識和技術外溢,能夠促使行業集聚的加速,也可能由于費用的增加導致集聚的下降。本文用各行業的從業人員平均數/企業數量來度量行業平均企業規模[7]。所用數據來源于《中國工業經濟統計年鑒》。

行業交易成本(COST)。行業交易成本與費用的下降可能促進制造業進一步集聚,但我國并沒有統計各行業交易成本的數據。本文采用各行業的主營業務成本與主營業務收入的相對比重來測度各行業的相對成本,即(各行業的主營業務成本/主營業務收入)/(20個行業的主營業務總成本/主營業務總收入)[8]。所用數據來源于《中國工業經濟統計年鑒》。

外商直接投資(FDI)。外資是一種復合性資源[9],當FDI流向某些地區或行業,意味著資金、技術和管理技能向這些地區或行業轉移。本文用各行業港澳資本和外商資本總和來度量外商直接投資。所用數據來源于《中國工業經濟統計年鑒》,根據當年匯率換算成人民幣,并根據2001年工業品出廠價格進行平減處理。

變量描述性統計結果如表2所示。

表2 變量描述統計量

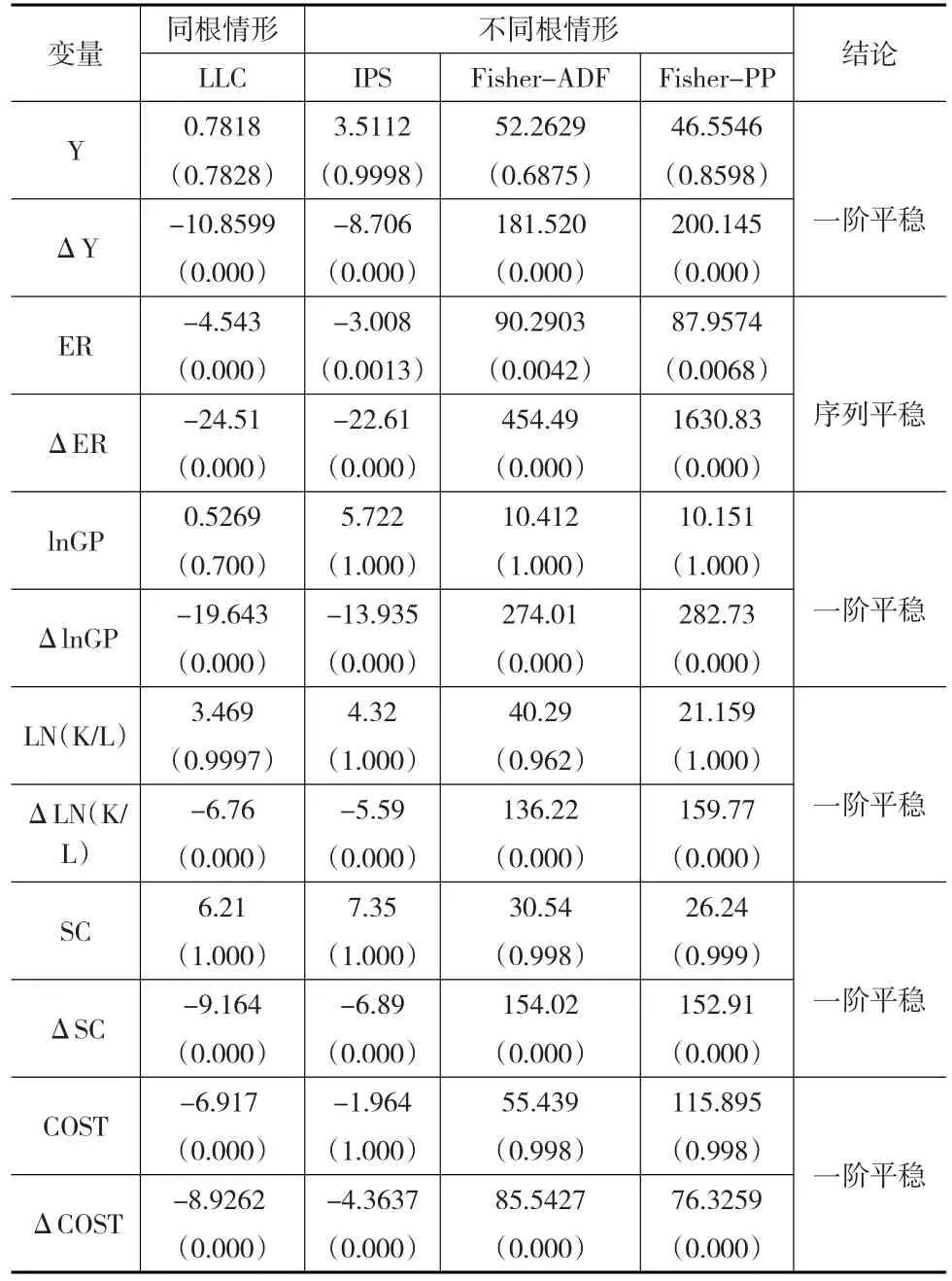

2.3 平穩性檢驗

為避免偽回歸,本文采用面板數據單位根檢驗中的LLC、IPS、Fisher-ADF和Fisher-PP檢驗進行平穩性檢驗,結果如表3所示。除了環境規制指標平穩之外,其他的變量均接受“存在單位根”的原假設,為非平穩序列。對其進行一階差分檢驗后,檢驗值均拒絕了原假設,表明這些變量都是一階差分平穩序列。

2.4 回歸結果分析

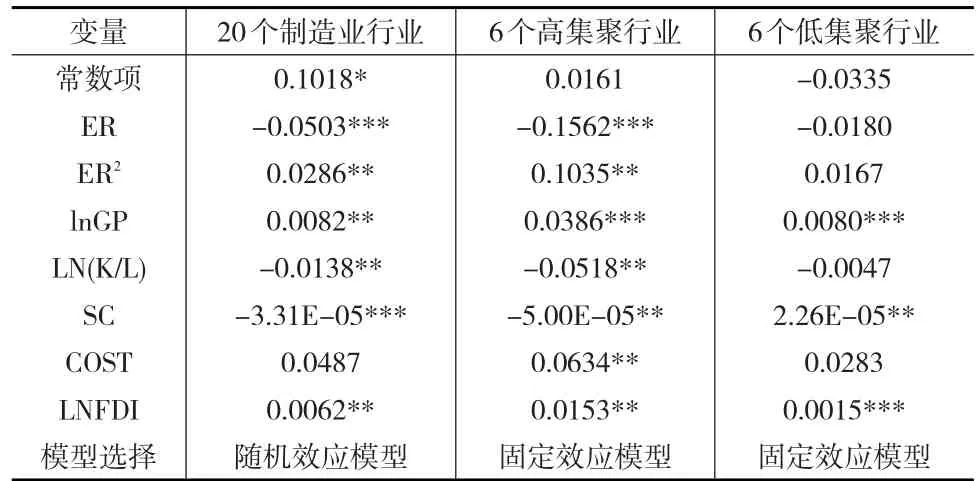

根據上述計量模型,以制造業行業Gini系數為被解釋變量,環境規制為解釋變量,在考慮上述控制變量的基礎上,分別對20個制造業行業、6個高集聚行業①空間Gini系數平均值高于0.036的6個行業。和6個低集聚行業②空間Gini系數平均值最低的6個行業。進行回歸分析,以考驗環境規制對制造業產業集聚水平是否存在影響?如若存在,這種影響是否會因制造業行業不同而有所差異?

從表4的回歸結果可知,對20個制造業行業而言,環境規制的一次項為負,二次項為正,且都在5%的水平內顯著,說明環境規制與產業集聚之間存在U型關系。即環境規制開始實施并逐漸增加時,制造業產業集聚會呈現下降態勢,當環境規制強度達到一定程度時,產業集聚的速度達到最低。然后,隨著環境規制強度的繼續增強,產業集聚水平將呈現上升趨勢。在控制變量中,行業發展水平的回歸系數在5%的顯著性水平上顯著為正,意味著行業發展水平的提高能夠顯著促進整體的集聚水平提升;要素稟賦的回歸系數在5%的顯著性水平上顯著為負,意味著勞動密集程度的提高有利于制造業產業的集聚發展;企業規模的回歸系數在1%的顯著性水平上顯著為負,但回歸系數很小,意味著企業規模對產業集聚的影響相當微弱;行業交易成本對產業集聚的影響不顯著,可能是由于數據的可得性,沒有將影響交易成本的運行費用納入其中,對結果產生了偏差;外商直接投資的回歸系數在5%顯著性水平上顯著為正,意味著外資的進入對促進產業集聚的發展起著重要作用。

表3 單位根檢驗

表4 實證回歸結果

同樣,從表4中可知,對于高集聚行業,除了常數項外,其他變量均在5%顯著性水平上顯著,環境規制的一次項為負,二次項為正,且系數值較20個制造業行業的回歸系數值大,說明環境規制對高集聚行業的影響與整體一樣呈U型,但效應更為明顯。在環境規制之外的其他幾個解釋變量中,行業發展水平、要素稟賦、企業規模與外商直接投資的影響與整體基本一致,只是回歸系數值較大,影響更為明顯,行業交易成本對行業集聚效應的影響也在5%顯著性水平上顯著為正。對于低集聚行業,環境規制一次項和二次項均不顯著,表現環境規制的實施對制造業產業集聚作用不明顯,并沒有發揮產業集聚效應,其他控制變量中,只有行業發展水平、企業規模和外商直接投資對制造業產業集聚產生顯著的影響,而要素稟賦和交易成本對制造業產業集聚沒有產生顯著的影響。

3 結論

根據上述實證分析,得到如下主要結論:

第一,通過2001—2015年中國20個制造業行業面板數據的實證分析,可知環境規制與制造業產業集聚之間存在U型關系。在環境規制實施初期,制造業產業集聚水平隨環境規制的增強而下降,當環境規制達到一定臨界水平時,制造業產業集聚水平隨環境規制的增強而上升。

第二,分別對高集聚和低集聚行業進行實證分析,可知環境規制對制造業產業集聚的影響在不同行業之間存在明顯差異,對于高集聚行業,環境規制的集聚效應呈現先抑制后促進的“U型”特征;對于低集聚行業,環境規制的集聚效應非常微弱。由于中國目前的制造業集聚程度并不高,所以環境規制的增強并不會影響制造業產業集聚水平的提升。

第三,綜合考慮制造業產業集聚諸因素的實證檢驗,可知行業發展水平的提高能夠顯著促進產業集聚水平提升。勞動密集程度的提高有利于制造業產業集聚發展,企業規模對產業集聚的影響比較微弱,行業交易成本對產業集聚的影響不顯著,外資的進入對促進產業集聚的發展起著重要作用。

[1]楊海生,賈佳,周永章等.貿易、外商直接投資、經濟增長與環境污染[J].中國人口·資源與環境,2005,(3).

[2]梅國平,龔海林.環境規制對產業結構變遷的影響機制研究[J].經濟經緯,2013,(2).

[3]肖興志,李少林.環境規制對產業升級路徑的動態影響研究[J].經濟理論與經濟管理,2013,(6).

[4]王文普,環境規制、空間溢出與地區產業競爭力[J].中國人口·資源與環境,2013,(8).

[5]張成,于同申.環境規制會影響產業集中度嗎?:一個經驗研究[J].中國人口·資源與環境,2015,(3).

[6]羅勇,曹麗莉.中國制造業集聚程度變動趨勢實證研究[J].經濟研究,2005,(8).

[7]陳柳.中國制造業產業集聚與全要素生產率增長[J].山西財經大學學報,2010,(12).

[8]徐春華,劉力.企業規模、市場外向度與制造業集聚——基于行業面板數據的實證分析[J].經貿研究,2014,(5).

[9]趙偉,張萃.FDI與中國制造業區域集聚:基于20個行業的實證分析[J].經濟研究,2007,(11).