成渝城市群區域軌道交通網絡結構的組織特征及時空演化*

王亞風 黃 勇 石亞靈

0 引 言

區域軌道交通作為一種快速發展的城際空間關聯網絡,具體形式涵蓋了既有普通鐵路、高速鐵路和城際軌道交通,在促進社會經濟發展中的地位日益凸顯。2014年3月,《國家新型城鎮化規劃2014—2020》提出推進城市群內主要城市之間的快速鐵路建設,形成城市群內快速交通運輸網絡的要求,城市群區域軌道交通的空間服務范圍進一步擴大,結構日趨完善,軌道交通網絡結構的演化及其組織特征也日益受到學者的關注。

成渝城市群作為我國西部重要的人口、城鎮、產業集聚區,處于西部大開發與長江經濟帶戰略的交叉帶,是中國經濟發展新常態下應培育和建設的五大國家級城市群之一[1],如何整合空間資源、優化城市群的網絡化交通空間體系,已成為目前進一步增強其空間功能所面臨的主要問題之一。基于此,需要對成渝城市群不同時期軌道交通網絡結構的組織特征進行系統研究,以準確認識其空間結構和功能的狀態及過程。國內外關于軌道交通網絡的研究主要集中在網絡結構及形態[2-5]、可達性[6-7]、脆弱性[8-10]、線網規劃[11-12]等方面;軌道交通網絡結構演化的相關研究主要從國家和城市兩個尺度出發[13-16],針對中小區域尺度(如城市群尺度)的研究還較少;多基于鐵路客運流數據來分析城市空間聯系及網絡結構[17-18];少數學者對城市群尺度下鐵路客運聯系的格局及演變進行了探討[19],但仍缺乏基于長時間序列數據的對區域軌道交通網絡的結構模式、組織特征的系統分析。針對上述研究現狀,本文基于區域軌道交通客運數據,對1952—2014年間成渝城市群區域軌道交通網絡結構的組織特征進行分析,提出軌道交通網絡優化的發展建議,并劃分發展階段,以期為構建多模式、多層次、相互協調的區域綜合交通運輸體系提供參考。

1 研究方法和數據來源

1.1 研究方法與思路

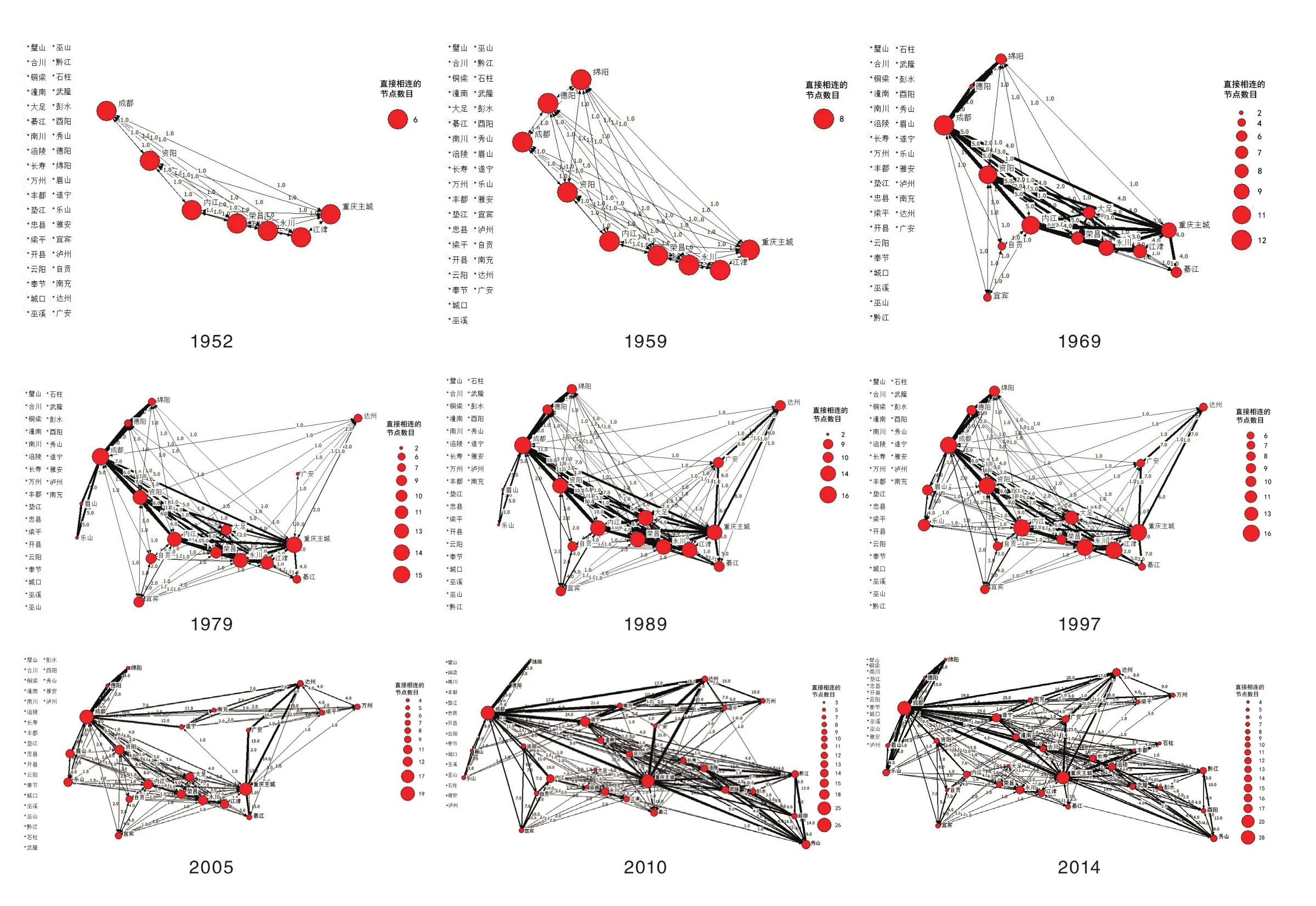

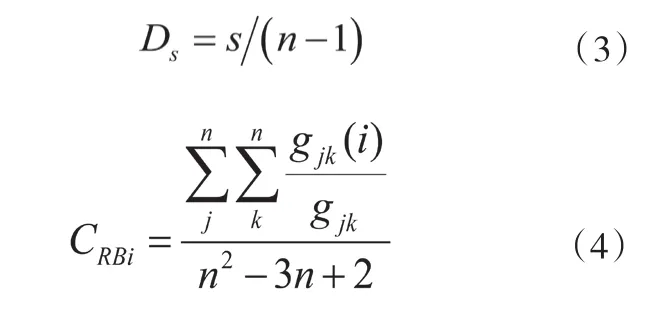

通過社會網絡分析(SNA)方法構建研究區域軌道交通網絡模型,結合網絡連通程度指標及GIS的網絡分析工具,對軌道交通網絡結構的組織特征進行分析。軌道交通客運車流路徑在地理空間上的疊加可抽象看作軌道交通網絡,也可理解成一張由“點”和“線”構成的社會網絡,適用于社會網絡分析的計算和評價。SNA盡管源于計量社會學,但并不拘泥于此,因其基本原理是將社會行動者及其關系分別作為“點”和“線”,構建一張行動者“網絡”,通過對網絡結構本身的測量評價來研究行動者之間的相互關系[20]。成渝城市群區域軌道交通網絡中,城市群內部各個城市可抽象看作“點”;任意兩個“點”只要有同一列車停靠,則認為這兩個“點”之間存在一條“線”;將“點”之間經停的列車數目定義為“線”的權重①,可建立一個多值矩陣②,在Ucinet軟件平臺上構建出網絡模型(圖1)。

研究分為三個步驟:第一步,運用SNA方法,構建成渝城市群區域客運軌道交通網絡模型;第二步,建構城市群區域軌道交通網絡結構的測度體系及指標;第三步,計算相關指標并進行縱向對比,總結不同時期成渝城市群區域軌道交通網絡結構的組織特征,提出軌道交通網絡優化發展建議,總結發展階段。

1.2 數據來源及處理

圖1 成渝城市群區域軌道交通網絡模型(1952—2014年)Fig.1 regional rail transit network model of Chengdu-Chongqing urban agglomeration (1952—2014)

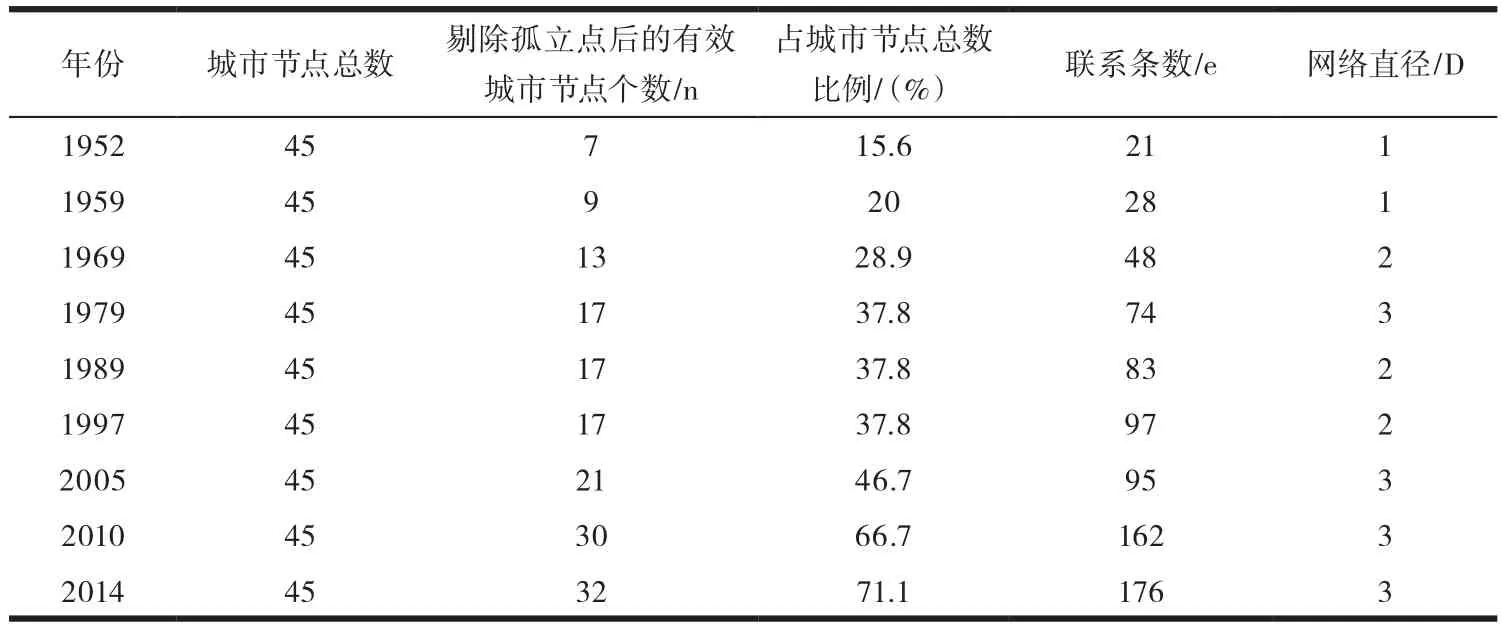

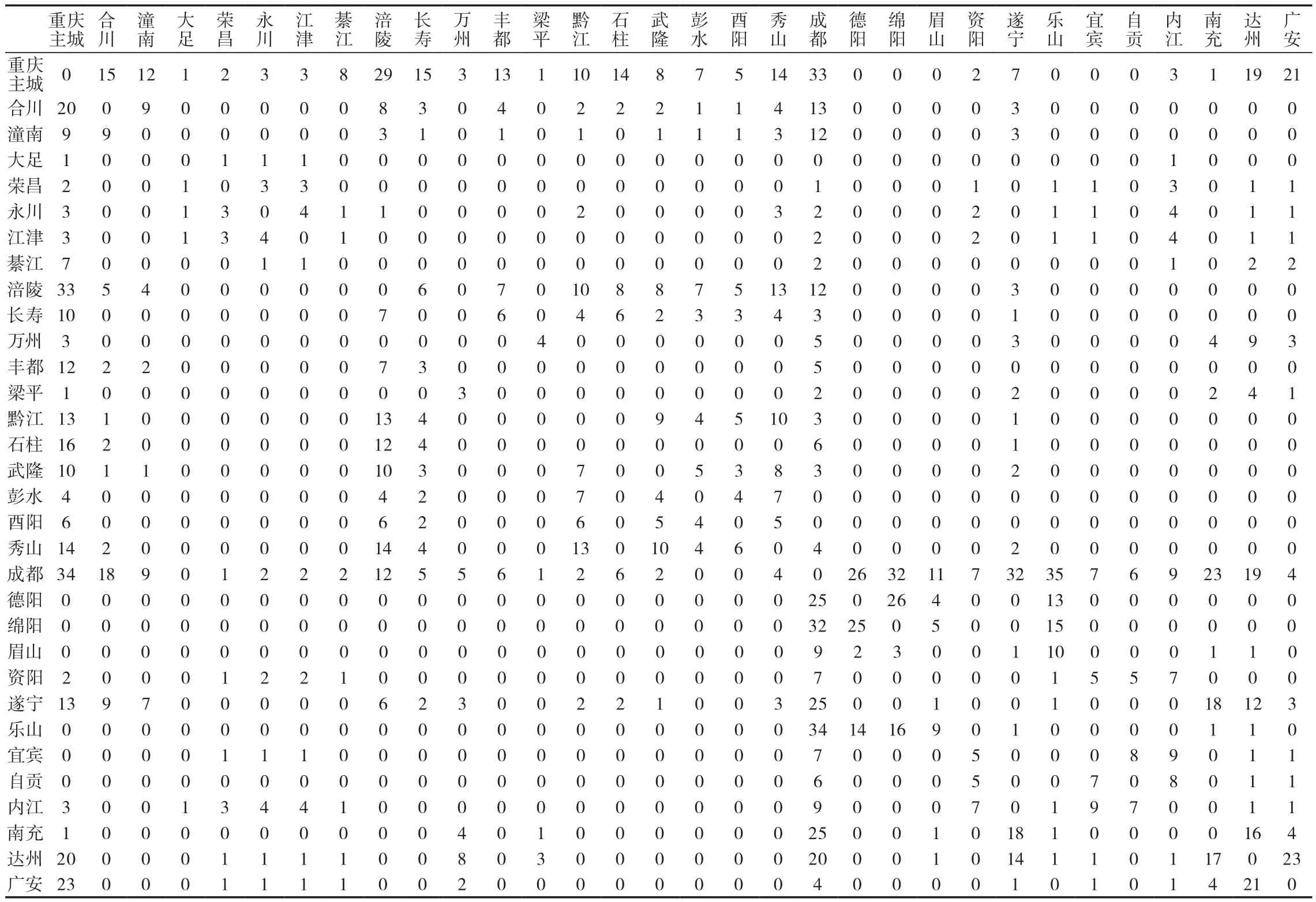

對網絡結構的演化進行研究時,年份的選擇是非常重要的,且應具有典型性,其選擇標準將直接影響網絡結構測度的結果。1952年,川渝地區第一條鐵路——成渝鐵路建成通車;1979年和1997年分別體現了改革開放前和重慶直轄前的軌道交通發展狀態;以10年分隔為基礎,選取1959、1969、1989三個研究年份;重慶直轄后,軌道交通發展較快,為提高研究的準確性,結合數據獲取的難易程度,增加2005、2010為研究年份。基于以上,選取1952、1959、1969、1979、1989、1997、2005、2010和2014這9個時間斷點,對成渝城市群區域軌道交通網絡結構的組織特征進行研究。研究數據來源于各年度《全國鐵路旅客列車時刻表》,其中2014年數據來源于中國鐵路客戶服務中心網站③。通過統計成渝城市群不同時期軌道交通節點個數、聯系條數、網絡直徑④等數據,可了解軌道交通網絡變化的基本情況(表1)。因不同時間斷點存在部分沒有軌道連通的城市,為確保網絡結構指標計算的準確性,在對應的客運車流矩陣中將這些孤立點剔除(表2)。

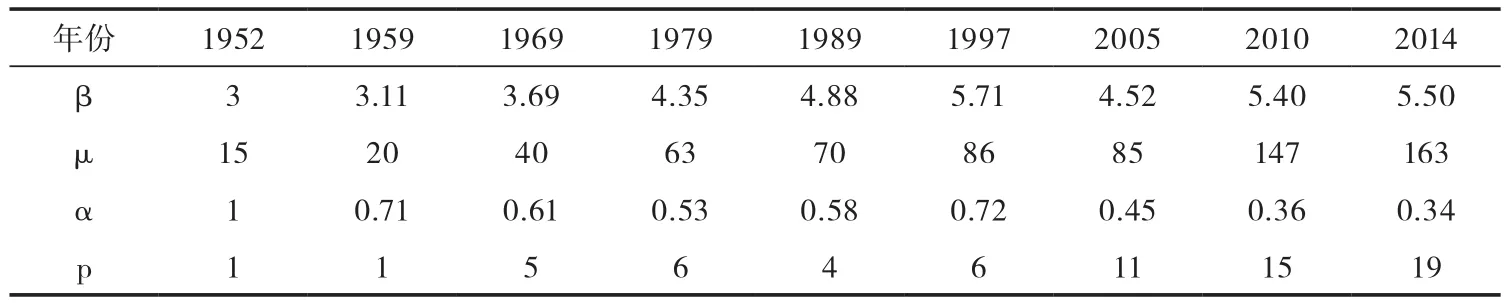

表1 成渝城市群區域軌道交通網絡基礎數據(1952—2014年)Tab.1 basic situation of regional rail transit network of Chengdu-Chongqing urban agglomeration (1952—2014)

1.3 研究地域

成渝城市群在空間范圍上涵蓋了四川省內的成都、綿陽、德陽、樂山、眉山、遂寧、內江、南充、資陽、自貢、廣安、達州、樂山、宜賓、瀘州以及重慶全域,其中重慶主城區因社會、經濟、交通等聯系密切,空間組織上具有相對獨立性,宜將其抽象為1個節點,故共得到45個城市節點。

表2 剔除孤立點后的軌道交通客運車流矩陣(2014年)Tab.2 passenger traffic flow matrix after excluding isolated points (2014)

2 城市群區域軌道交通網絡結構的測度體系及指標

研究城市群區域軌道交通網絡結構的組織特征,需要基于城市群的空間組織來進行區域軌道交通網絡結構測度體系的構建。目前,城市群空間組織的概念在學術界還沒有一個明確的定義,有學者認為城市群的空間組織研究應當包括城市群的特征、功能、結構、等級體系等方面[21],地域系統的空間組織是指該區域的城市規模、城市空間結構和功能等[22]。為便于研究,本文認為基于城市群空間組織的區域軌道交通網絡結構測度主要包括中心性、脆弱度、子群分布、通達性格局四個方面。中心性表征軌道交通網絡中城市集聚(擴散)資源及控制資源的能力;脆弱度表示城市間運輸組織關系的穩健程度;子群分布代表網絡結構中城市的群體類型劃分,不同的子群其密度聯系值也不同;通達性格局表征軌道交通網絡的連通程度及交通可達性。

2.1 中心性

2.1.1網絡中心性

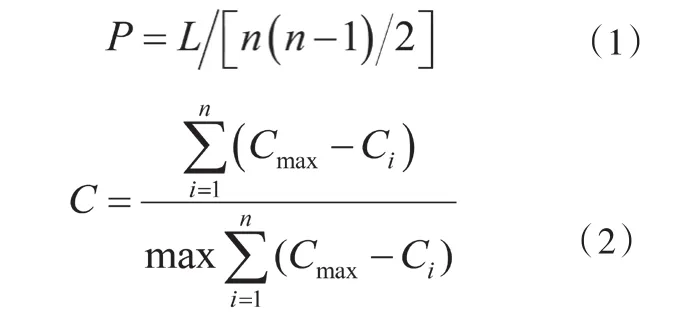

網絡密度和度數中心勢可以反映網絡的中心性。網絡密度用于表示網絡中節點聯系的緊密程度,密度值越大表示成渝城市群的軌道交通聯系越緊密[23]。度數中心勢是指網絡的整體中心性,表示城市群軌道交通網絡的總體整合度,取值在0~1之間,其值越低表示網絡相對均勻分布,數值越接近1則表示網絡越具有集中性,網絡結構趨于不均衡化[24]。計算公式見(1)和(2)。

式中:P為網絡密度,L為網絡中實際存在的連接數,n為網絡中實際存在的節點數,C為網絡度數中心勢,Cmax為網絡中各節點絕對度數中心度(即與該節點直接相連的節點數目)的最大值,Ci為節點i的絕對度數中心度。

2.1.2節點中心性

度數中心度和中間中心度均能反映節點的中心性,但側重點不同,前者衡量單個點在網絡中的核心性,值越高則這個點越處于網絡的中心位置,與其他城市軌道交通的聯系次數越多;后者衡量一個點在多大程度上位于網絡中其他點的“中間”,該值越高的點則發揮著越大的資源控制作用,對軌道交通聯系的控制力越強,具有的結構優勢越多。選取的節點相對度數中心度(包括點出度和點入度⑤)和相對中間中心度為標準化之后的數據,便于對不同規模的網絡進行縱向比較。計算公式見(3)和(4)。

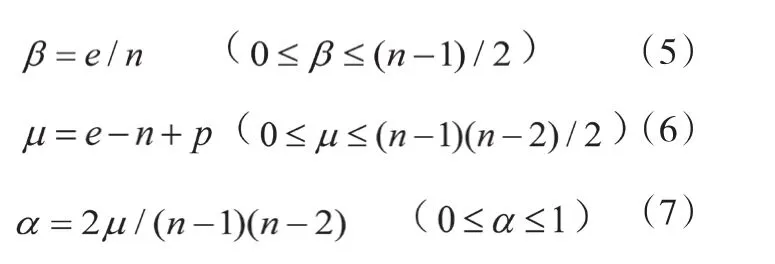

式中:Ds為節點相對度數中心度,s為與某一節點直接相連的對象數。CRBi為節點相對中間中心度,gjk(i)為點j和點k之間存在的經過第三個點i的捷徑⑥數目,gjk為點j和點k之間存在的捷徑數目,n為節點數。

2.2 脆弱度

通過Ucinet中的“Lambda集合”分析可對網絡整體結構的脆弱度進行評價,通過某兩個點的“邊關聯度”指數給出定量測量。“邊關聯度”指數可標記為s(i,j),即為了使這兩個點之間不存在任何路徑,必須從圖中去掉的線的最小數目。該值越大則兩點之間的關系越穩健,脆弱度越低。

2.3 子群分布

網絡中的子群是指節點之間具有相對較強、直接、緊密、經常或者積極的關系的集合。通過Ucinet中的塊模型分析對不同時期的軌道交通網絡進行分類和密度分級,得到表征子群位置及其關系的塊模型;將每個時間點的網絡劃分為四個層級,可以看出子群內部城市間軌道交通的聯系密度以及子群之間軌道交通的關聯情況。

2.4 通達性格局

2.4.1網絡連通程度

一般而言,交通網絡的空間連接以及由此決定的節點間聯系的便捷程度反映了其空間擴展的規模和連通程度,常用的指標有連接率(β)、環路指數(μ)和實際成環率(α)[25]。其中β和μ可表征網絡的連通程度,α則反映網絡的擴展潛力。計算公式見(5)、(6)、(7)。

式中:β是網絡中軸線數(e)與網絡中節點數(n)的比值,反映了每個節點平均連接的軸線數,當β<1時,網絡呈樹狀結構;當β>1時,網絡為回路狀結構。μ為軸線數(e)減去節點數(n)再加上網絡子圖個數(p)之值,表示網絡的環路數,其值越大則網絡越發達。α為環路指數與最大可能環路數的比值,反映實際成環的水平,1-α則表示成環的潛力。

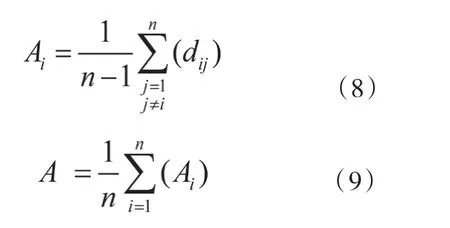

2.4.2交通可達性

基于最小阻抗的可達性原理,用城市至所有目的地的最短時間距離作為城市間軌道交通客運組織可達性的評級指標。運用GIS網絡分析和空間分析模塊,計算城市節點間平均最短旅行時間,并采用反距離權重(IDW)插值[26],可獲取城市群區域軌道交通最短時間距離等值線圖。計算公式見(8)和(9)。

式中:Ai表示網絡中的城市i的可達性,A為網絡總體可達性,dij表示城市i、j間平均最短旅行時間。

3 成渝城市群區域軌道交通網絡結構的空間組織演化

3.1 中心性:網絡化空間格局初步顯現,城市控制力分層明顯

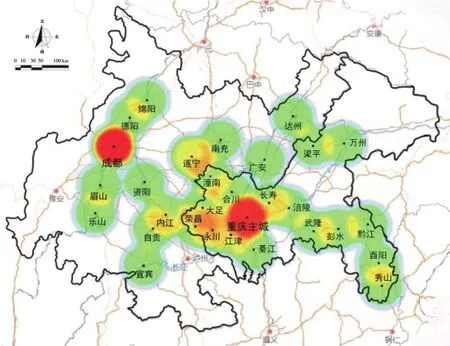

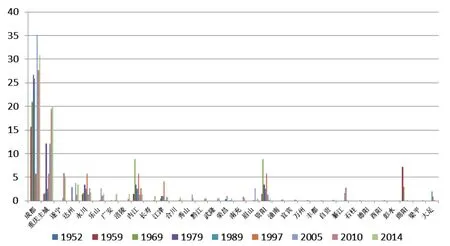

計算可知:1952—2014年,成渝城市群區域軌道交通網絡密度起伏較大,但總體呈減小趨勢,至2014年達到最低值。究其原因是由于成渝城市群軌道交通客運線路組織是一個不斷完善的過程,其滯后于網絡中城市節點數量及分布廣度的增速,導致城市間軌道交通聯系緊密性處于較低水平。此外,網絡度數中心勢總體呈上升趨勢,網絡的權力趨向集中(表3)。網絡化密集現象主要集中出現在綿陽—成都—樂山城市帶及自貢—遂寧—重慶主城的三角區域,可見城市群軌道交通網絡化進程并非均等,城市區域內部網絡化空間格局初顯(圖2)。

1952—1979年,成渝城市群各個城市的相對點出度(對外輻射程度)與點入度(受其他城市輻射的程度)相等,軌道交通聯系處于內外平衡的發展狀態。1989—2014年,部分城市出現了相對點出入度不相等的現象,渝東南的黔江、彭水、酉陽和秀山等城市相對點入度要高于點出度,重慶主城以西的永川、合川、潼南和榮昌等城市對外輻射程度則更大。成都、重慶主城等中心城市的相對點出入度始終保持相等,軌道交通網絡發展較為均衡(圖3)。成渝城市群九個時間點具有中間中心性的城市分別為0、6、7、8、10、10、13、25、26個,反映了具備資源控制能力的城市的逐年增加,但控制力強的城市很少。至2014年,控制力強的城市層次性明顯,可劃分為四個層級:第一層級(中間中心度>20)為成都和重慶主城兩大中心城市,且成都相較于重慶主城其資源控制力更強;第二層級(中間中心度>3)為遂寧和達州;第三層級(中間中心度>1)為永川、樂山、廣安、涪陵、內江;第四層級(中間中心度>0)為長壽、江津、合川、秀山、黔江、武隆等(圖4)。

表3 區域軌道交通網絡的密度及度數中心勢變化Tab.3 density and degree of regional rail transit network

圖2 區域軌道交通網絡城市節點度數中心度熱力圖示(2014年)Fig.2 regional rail transit network thermodynamic diagram of urban node degree (2014)

圖3 區域軌道交通網絡城市節點的相對點出入度(1989—2014年)Fig.3 relative out-degree and in-degree of urban nodes in regional rail transit network (1989—2014)

3.2 脆弱度:各時期不穩定起伏,總體愈發穩健

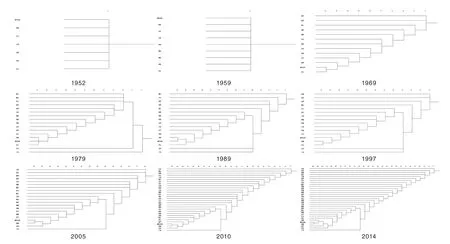

計算可知:2014年,53.13%的邊關聯度分布在52以上;2010年,50%的邊關聯度分布在44以上;2005年,52.38%的邊關聯度分布在32以上;1997年,52.94%的邊關聯度分布在28以上,58.82%的邊關聯度分布在21以上;1989年,52.94%的邊關聯度分布在28以上,58.82%的邊關聯度分布在27以上;1979年,52.94%的邊關聯度分布在20以上,47.06%的邊關聯度分布在21以上;1969年,46.15%的邊關聯度分布在25以上;1959年,55.56%的邊關聯度分布為7;1952年,100%的邊關聯度分布為6(圖5)。可以看出,成渝城市群軌道交通網絡脆弱度由小到大依次為:2014年、2010年、2005年、1989年、1997年、1969年、1979年、1959年、1952年,其中,網絡脆弱度在1979和1997年出現轉折。

圖4 區域軌道交通網絡城市節點的相對中間中心度(1952—2014年)Fig.4 relative betweenness of urban nodes in regional rail transit network (1952—2014)

3.3 子群分布:三大子群格局初步形成,聯系密度顯著分異

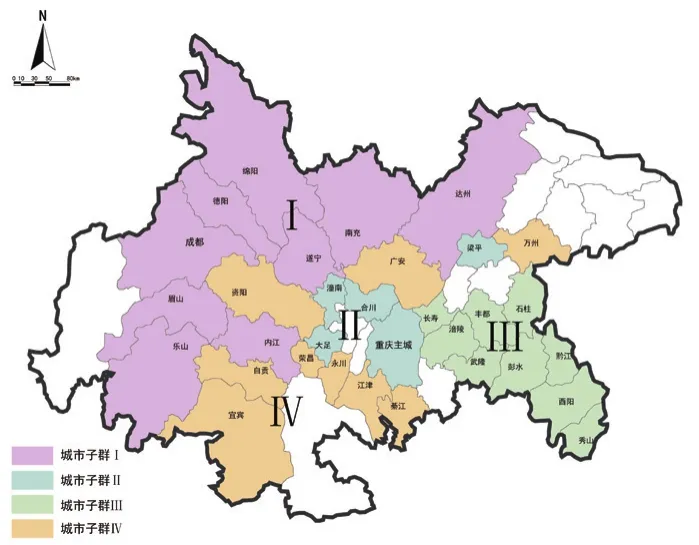

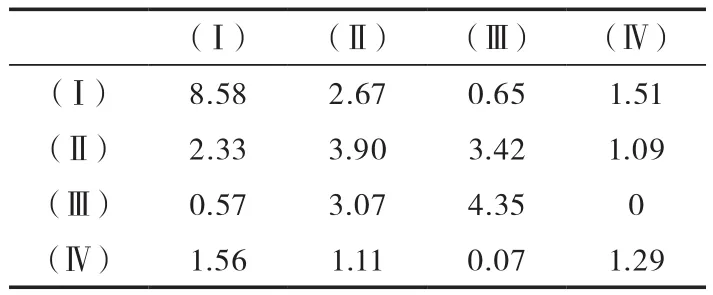

計算可知:1952—1959年,成渝城市群軌道交通網絡聯系較單一,城市子群間密度值為1。1969—1997年,成都、德陽、綿陽、資陽、內江、樂山等城市逐漸形成了高密度聯系的群體。2005年,重慶主城、綦江、廣安之間的聯系最為密切,其值達到了9.5;成都、德陽、綿陽、資陽、內江、樂山、眉山、遂寧、南充、達州的密度層級次之,密度值為3.77。2010年,成都、德陽、綿陽、資陽、遂寧、樂山、內江、南充和達州之間形成了較為緊密的子群結構,密度聯系值達到5.96,較2005年軌道交通聯系更為密切。至2014年,密度值最高的城市子群Ⅰ包括成都、德陽、綿陽、內江、樂山、眉山、遂寧、南充、達州,其內部城市間聯系密度值達到了8.58,超出第二位城市子群Ⅲ近一倍。城市子群Ⅲ與Ⅳ之間的軌道交通聯系極為薄弱,Ⅲ至Ⅳ方向無直達軌道交通聯系,Ⅳ至Ⅲ方向的軌道交通聯系密度值則僅為0.07(圖6、表4)。可以看出,成渝城市群不同時期的軌道交通網絡城市子群分布各異,子群聯系密度值也隨之變化,已形成了三大緊密聯系的城市子群:(1)以成都為中心的德陽、綿陽、眉山、內江、樂山等成德綿樂城市帶子群;(2)以黔江為中心的武隆、彭水、酉陽、秀山等渝東南城市子群;(3)以重慶主城區為中心的重慶大都市區城市子群。

圖5 區域軌道交通網絡“Lambda集合”分布(1952—2014年)Fig.5 distribution of Lambda sets in regional rail transit network (1952—2014)

圖6 區域軌道交通網絡子群分布(2014年)Fig.6 distribution of subgroup in regional rail transit network (2014)

3.4 通達性格局:網絡連通性能、擴展潛力和交通可達性顯著增強,可達性居首位的城市空間分布呈動態演化

3.4.1網絡連通程度

計算可知:1952—1997年,β和μ指數持續增大,表明網絡的連通性逐漸增強,這與該時期成渝城市群軌道交通建設持續穩定發展是密切相關的。至1997年,β指數達到歷史最高水平5.71,α指數在經歷下降后又回升至0.72,此時每個城市的平均軌道交通聯系數最多,網絡成環水平達到除1952年以外的最高水平,究其原因是由于1979—1997年間網絡中城市節點數目不變,與城市間軌道交通聯系的增強有關。至2005年,網絡城市節點數增加至21個,然而軌道交通聯系數維持基本不變,導致β指數突降、α指數回落。2005年后,成渝城市群軌道交通發展走上快車道,β和μ指數升至歷史最高值,網絡擴展潛力達到最大(表5)。總體上,成渝城市群區域軌道交通網絡的連通程度逐年增強,網絡空間持續擴展完善,1997年網絡節點空間拓撲關系達到最佳狀態,網絡連通性能和擴展潛力在2014年達到歷史最高水平。

3.4.2交通可達性

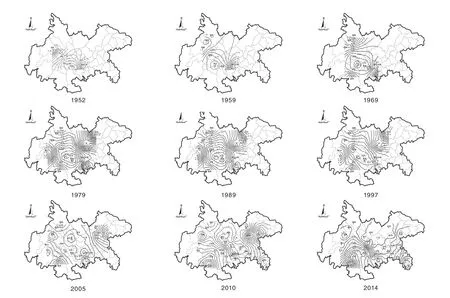

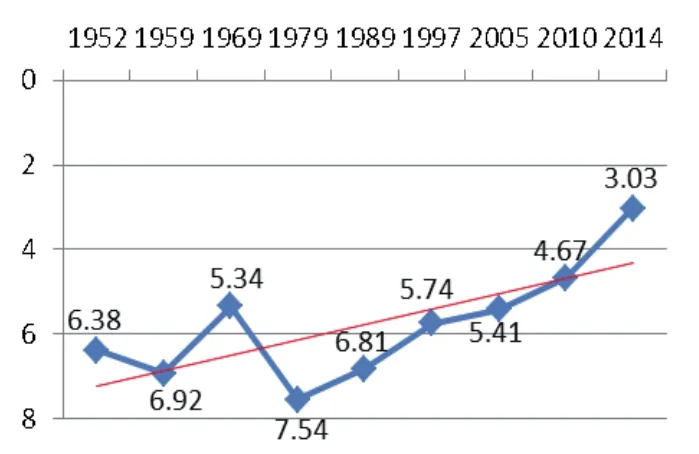

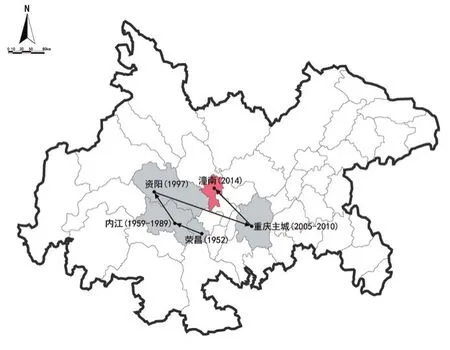

由交通可達性等值線圖(圖7)可以看出,1952—1997年,交通可達性較高的城市為內江、資陽、榮昌、永川等,成都、重慶主城等中心城市在可達性排序中位于7—9位,且成都相較于重慶主城可達性更高。至2005年,重慶主城和成都的可達性上升至成渝城市群中的第1、2位,分別為4.28 h和4.39 h,重慶主城的可達性水平開始超過成都。2010年,重慶主城和成都的可達性持續增強,其值分別達到2.99 h和3.45 h。2014年,重慶主城和成都的可達性進一步攀升至2.022 h和2.025 h,潼南則躍居首位,達2.01 h;遂寧、南充、廣安、達州、梁平、合川、長壽等城市的可達性亦顯著提高。總體上來說,軌道交通網絡的整體可達性穩步提升(圖8),從1952—2014年,可以看出,可達性居首位的城市在空間上經歷了從榮昌(4.69 h)—內江(5.61 h)—內江(3.73 h)—內江(5.28 h)—內江(4.71 h)—資陽(4.1 h)—重慶主城(4.28 h)—重慶主城(2.99 h)—潼南(2.01 h)的動態演變過程(圖9)。

4 成渝城市群區域軌道交通優化發展建議

將成渝城市群區域軌道交通網絡結構的組織演化特征與軌道交通線路歷史擴展情況關聯,給出以下優化建議。

4.1 合理調整軌道交通運輸車流組織的數目及路線走向,保障軌道交通網絡的穩定性

成渝地區地貌類型復雜多樣,局部區域生態環境脆弱且災害頻仍,軌道交通網絡結構的穩定程度成為可持續發展的重要前提。通過網絡結構脆弱度分析可知,成渝城市群區域軌道交通網絡的脆弱度在1979和1997年兩個時間點附近出現轉折,結合軌道交通發展情況發現,1969—1979年10年間,成昆線、襄渝線相繼開通運營,達州、廣安、眉山、樂山等城市節點并入網絡,軌道交通運輸車流組織出現部分區域數量不足、過度分散等弊端,間接導致軌道網絡脆弱度在1979年有所增加。1989—1997年間,軌道線路規劃逐步完善,出現了一些直達路線,相關列車車次由此成為冗余而被取消,致使1997年軌道交通網絡脆弱度相較于1989年進一步增加。基于以上,由于脆弱度越高則軌道交通網絡的穩定性越差,在一定階段,為了維持成渝城市群區域軌道交通網絡的高穩定性,宜考慮保留部分冗余車流路線。

4.2 加強渝東南城市子群與以資陽、自貢為首的中部城市子群的軌道直達聯系,加速軌道交通的網絡化進程

2005—2014年間,隨著渝懷、渝遂、遂成、襄渝二線、渝利、成綿樂城際、滬漢蓉客運專線等線路的建成通車,截至2014年年底,軌道交通網絡化空間格局已初現雛形。通過網絡結構子群分布分析可知,2014年,以黔江為首的渝東南城市子群Ⅲ與資陽、自貢等中部城市子群Ⅳ的軌道交通直達聯系極少,僅存在永川至秀山、黔江、涪陵三條單向交通聯系。因此,在未來軌道交通建設中亟需加強兩個子群間的聯系,以加速軌道交通的網絡化進程。

表4 區域軌道交通網絡子群聯系密度值(2014年)Tab.4 distribution of connection density in regional rail transit network (2014)

表5 成渝城市群區域軌道交通網絡連接程度指標及p值變化Tab.5 connection degree, index and P value of regional rail transit network of Chengdu-Chongqing urban agglomeration

圖7 區域軌道交通網絡交通可達性等值線圖Fig.7 contour map of traf fic accessibility of regional rail transit network

5 結論與討論

借鑒社會網絡分析方法,結合網絡連通程度指標及GIS的網絡分析工具,本文以成渝城市群區域軌道交通客運組織聯系為切入點,解析和歸納了城市群內部軌道交通網絡結構的組織演化特征。

其一,中心性。至2014年,成渝城市群城市間軌道交通聯系緊密性處于各時期最低水平,網絡的權力正向著少數城市集中,網絡化空間格局初步顯現。城市控制力分層明顯,成都和重慶主城的資源控制力最強,且成都的核心角色稍強于重慶主城。

其二,脆弱度。成渝城市群軌道交通網絡脆弱度各時期不穩定起伏,在1979和1997年兩個時間點出現轉折,至2014年,網絡穩定性為各時期最強。

其三,子群分布。成渝城市群不同時期的軌道交通網絡城市子群分布各異,已初步形成成德綿樂城市帶、渝東南和重慶大都市區三大緊密聯系的城市子群。

其四,通達性格局。成渝城市群區域軌道交通網絡的連通性能、擴展潛力和總體可達性達到歷史最優水平,可達性居首位的城市在空間上總體向北移動,經歷了從榮昌—內江—資陽—重慶主城—潼南的動態演變過程。

圖8 軌道交通網絡整體可達性變化趨勢(單位:h)Fig.8 the overall accessibility trend of rail transit network (h)

圖9 可達性居首位的城市空間分布演化Fig.9 urban spatial distribution evolution of accessibility in the first place

其五,階段劃分。綜合軌道交通網絡結構中心性、脆弱度、子群分布和通達性格局的分析,在1979、1997、2005、2014年四個關鍵年份,相關指標特征變化突出,結合發展情況,可將成渝城市群區域軌道交通的發展分為四個階段:一、建國后穩步建設階段(1952—1979);二、改革開放后完善優化階段(1979—1997);三、直轄后擴展延伸階段(1997—2005);四、網絡化階段(2005—2014)。

截至2014年,成渝城市群區域軌道交通網絡覆蓋城市比例僅為71%,未來需要增加軌道交通聯系的城市覆蓋比重,增強區域軌道交通網絡密度,培育更發達的城市子群,進一步擴大空間服務范圍。需要指出的是,由于區域軌道交通方式包括普通鐵路、高速鐵路和城際軌道交通,不同類型的交通方式對網絡結構組織特征的影響程度不同,在以后的研究中,可在網絡模型構建時將此因素考慮進去,以提高研究的深度及科學性。

注釋:

通過交流,我得知他也來自湖北廣水,與我是同鄉,陌生感頓時除掉了一大半。隨后我又得知,酷愛讀書的他自從中專畢業后,因極其向往北大的學習氛圍,毅然選擇做了一名北大保安。

① 部分城市設有多個軌道站點,為獲取單個城市的整體數據,將其簡化地看作是一個“點”,將數據進行匯總。

② 因單線鐵路、停靠規定等實際因素,矩陣為非鄰接陣。

③ http://www.12306.cn/,統計日期2014年12月24日。

④ 網絡直徑指網絡中最遠兩節點間的距離,即最短路徑的軸線數。

⑤ 點出度指該點直接發出的關系數,表示該城市影響其他城市的能力;點入度指進入到該點的其他點的個數,即該點得到的直接關系數,表示該城市受到其他城市的影響程度。

[1] 方創琳. 科學選擇與分級培育適應新常態發展的中國城市群[J]. 中國科學院院刊,2015, 30(02): 127-136.

[2] SEN P, DASGUPTA S, CHATTERJEE A,et al. Small-world properties of the Indian Railway network[J]. Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics, 2002, 67(3Pt2): 036106.

[3] LEE K, JUNG W S, PARK J S,et al.Statistical analysis of the Metropolitan Seoul Subway System: Network structure and passenger flows[J]. Physica A Statistical Mechanics & Its Applications,2008, 387(24): 6231-6234.

[4] MOHMAND Y T, WANG A. Complex Network Analysis of Pakistan Railways[J].Discrete Dynamics in Nature & Society,2013(04): 1-5.

[5] 李海峰, 王煒. 軌道交通網絡形態研究[J].規劃師, 2006, 22(05): 85-88.

[6] Gutiérrez J. The European high-speed train network: Predicted effects on accessibility patterns[J]. Journal of Transport Geography, 1996, 4(96): 227-238.

[7] 劉輝, 申玉銘, 孟丹, 等. 基于交通可達性的京津冀城市網絡集中性及空間結構研究[J]. 經濟地理, 2013(08): 37-45.

[8] PETTER H, BEOM J K, NO Y C,et al. Attack vulnerability of complex networks[J]. Physical Review E, 2002,65(05): 634.

[9] 王云琴. 基于復雜網絡理論的城市軌道交通網絡連通可靠性研究[D]. 北京:北京交通大學, 2008.

[10] 李冰玉, 秦孝敏. 城際鐵路線網站點及線路的脆弱性分析[J]. 中國安全科學學報,2013(05): 108-113.

[11] 周厚文. 珠三角區域城際軌道交通線網規劃方案研究[J]. 鐵道工程學報, 2009(08):96-100.

[12] 朱桃杏, 吳殿廷, 馬繼剛, 等. 京津冀區域鐵路交通網絡結構評價[J]. 經濟地理,2011(04): 561-565.

[13] 金鳳君, 王姣娥. 20世紀中國鐵路網擴展及其空間通達性[J]. 地理學報, 2004,59(02): 293-302.

[14] 王姣娥, 焦敬娟. 中國高速鐵路網絡的發展過程、格局及空間效應評價[J].熱帶地理, 2014(03): 275-282.

[15] 孔哲, 過秀成, 侯佳, 等.大城市軌道交通網絡演變的生命周期特征研究[J]. 城市軌道交通研究, 2013, 16(08): 32-38.

[16] CHEN S, CLARAMUNT C, RAY C.A spatio-temporal modelling approach for the study of the connectivity and accessibility of the Guangzhou metropolitan network[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 36(02): 12-23.

[17] 劉正兵, 劉靜玉, 何孝沛, 等. 中原經濟區城市空間聯系及其網絡格局分析——基于城際客運流[J]. 經濟地理, 2014(07): 58-66.

[18] 焦敬娟, 王姣娥, 金鳳君, 等. 高速鐵路對城市網絡結構的影響研究——基于鐵路客運班列分析[J]. 地理學報, 2016(02):265-280.

[19] 黃潔, 鐘業喜. 長江中游城市群鐵路客運聯系及其空間格局演變[J]. 世界地理研究, 2016(02): 72-81.

[20] 黃勇, 肖亮, 胡羽. 基于社會網絡分析法的城鎮基礎設施健康評價研究——以重慶萬州城區電力基礎設施為例[J]. 中國科學:技術科學, 2015(01): 68-80.

[21] 劉天東. 城際交通引導下的城市群空間組織研究[D]. 長沙: 中南大學, 2007.

[22] 聶華林, 王成勇. 區域經濟學通論[M]. 北京: 中國社會科學出版社, 2006.

[23] 程遙, 張藝帥, 趙民, 等. 長三角城市群的空間組織特征與規劃取向探討——基于企業聯系的實證研究[J]. 城市規劃學刊,2016(04): 22-29.

[24] KNOKE D, YANG S. Social network analysis[M]. California: SAGE Publications, 2008.

[25] 程連生. 中國新城在城市網絡中的地位分析[J]. 地理學報, 1998, 53(06): 481-491.[26] 梅志雄, 徐頌軍, 歐陽軍, 等. 近20年珠三角城市群城市空間相互作用時空演變[J]. 地理科學, 2012(06): 694-701.

圖表來源:

圖1-9:作者繪制

表1-5:作者繪制