2020年后民族地區貧困治理的思路與路徑研究

[摘要]2020年后民族地區經濟欠發達的基本態勢沒有變化,貧困表現為:絕對貧困與相對貧困并存;農村貧困與鄉村貧困并存;多維貧困更突出。2020年后民族地區貧困治理的基本思路為:貧困治理要解決的主要問題不再是生存問題,而是發展問題和發展成果的共享問題,從區域發展方面要實現經濟機會最大化。為此,要通過高速、有效以及可持續的經濟增長最大限度地創造就業與發展機會。在貧困治理方面,對于一般的貧困人口,要確保他們能夠平等地獲得機會,提高他們獲得發展機會的能力;對于特殊類型貧困人口,要通過建立和完善城鄉一體化的全覆蓋、保障程度較高的社會保障,確保他們獲得最低經濟福利。

[關鍵詞]民族地區;貧困治理;包容性發展

中圖分類號:F127.8文獻標識碼:A文章編號:1674-9391(2018)06-0001-10

2010年以來,按2010年農村貧困人口標準,全國農村貧困人口減少了13521萬人,貧困發生率從2010年的17.2%下降到2017年的3.1%(圖1),與全國的基本趨勢一致,民族地區貧困治理成效顯著,民族八省區農村貧困人口從2010年的5040萬人,下降到2017年的1010.86萬人,有4029.14萬農村貧困人口擺脫貧困,平均每年減少貧困人口576萬人,各省區2010-2017年農村貧困人口及貧困發生率如表1。按此進程,到2020年現行標準下全國和民族地區農村貧困人口全部脫貧,消除絕對貧困,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困,是完全能夠實現的。

2020年后民族地區雖然按現行標準消除了農村絕對貧困,解決了區域性整體貧困問題,但民族地區發展不足,發展不充分的基本態勢沒有變化,依然呈現出區域性的整體欠發達狀態。那時如果貧困標準上調,民族地區相當部分地區和人口,特別是“三區三州”等深度貧困地區,依然是新標準下的貧困地區,貧困治理任務依然很艱巨。

一、2020年后民族地區的欠發達與貧困

2020年后民族地區在中國的地區發展格局中依然屬于欠發達地區,發展不平衡、不充分主要體現在民族地區。

(一)2021年民族地區的發展格局

2010年以來,民族八省區經濟以超過全國平均水平的增長速度增長,經濟規模和水平都有了較大幅度的提高。據統計,2010-2016年,全國GDP年均增長率為7.68%(幾何平均),民族八省區分別為內蒙古9.55%,廣西9.60%,貴州12.17%,云南10.69%,西藏11.41%,青海10.31%,寧夏9.57%,新疆10.21%,均高于全國平均水平2個百分點以上,貴州高出全國水平4.49個百分點,高速增長的結果是經濟規模的擴大,2010年只有內蒙古地區生產總值突破萬億,到2016年時廣西、貴州、云南地區生產總值突破萬億,內蒙古和廣西接近2萬億,如果按照2010-2016年增長速度繼續增長,到2021年內蒙古、廣西的經濟規模接近3萬億,貴州、云南突破2萬億,新疆突破1.5萬億。

從人均地區生產總值看(表2),2010年以來的增長率民族八省區均超過全國平均水平,如果按此速度繼續增長,到2021年內蒙古人均地區生產總值將突破11萬元,是全國平均水平1.5倍,不過其余七省區均低于全國水平,云南只有全國平均水平的65.8%,廣西、貴州76%左右,西藏73%,青海、寧夏、新疆超過80%(圖2)。從人均地區生產總值排序看,內蒙古位居全國前1/3,寧夏、青海居全國中間的1/3,其余居全國后1/3。因此,僅從人均地區生產總值看,2020年后的一段時期,民族地區依然是全國經濟欠發達地區。

從農村居民人均收入看, 2010年來全國和民族八省區農民人均收入增速較快,據統計,名義收入增長率,2011-2017年,全國平均為11.85%,內蒙古11.72%,廣西12.93%,貴州13.65%,云南13.20%,西藏13.75%,青海12.99%,寧夏11.88%,新疆12.275。但因為民族八省區農村經濟基礎薄弱,目前沒有一個地區農村居民人均收入超過全國平均水平,2017年貴州農村居民人均收入只相當于全國的2/3,青海70%,云南和西藏3/4左右,寧夏和新疆在80%附近,廣西84%,內蒙古超過90%。假設按照上述平均速度持續下去,到2021年時相對農村居民人均收入分別為:內蒙古93.3%,廣西87.6%,貴州70.4%,云南77.1%,西藏82.3%,青海73.4%,寧夏80%,新疆83.5%。因此從農村居民收入看,民族地區依然屬欠發達之列。

(二)不平衡不充分發展最突出體現在民族地區

“中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。”從全國宏觀空間層面看,不平衡不充分發展最突出體現在民族地區。從發展的充分性看,民族地區與發達地區比較,存在多維發展差距,這種多維發展差距既體現在發展的結果上,也體現在發展過程上,更體現在發展的驅動力上[1]。表3給出了選擇的幾個指標的相對差距(以全國水平為參照)。可以看出,民族八省區城鄉差距比全國大,貧困發生率除內蒙古外都大大高于全國水平,而其他幾個反映創新與開放等的指標大都遠遠低于全國平均水平。民族地區內部的發展不平衡表現也很突出,社會、文化發展水平低于經濟發展水平,市州之間、縣域之間、城鄉之間的差距也是多維的[2]。

(三)2020年后民族地區的貧困

2020年我國現行標準下農村貧困人口全部脫貧后,并不意味著貧困問題在我國的終結,而是伴隨經濟社會發展的不斷提升,貧困發生了新的變化。對于民族地區而言,由于2020年后民族地區依然是全國最不發達地區之列,貧困問題依然很嚴重。

1.從絕對貧困到絕對貧困與相對貧困并存

2020年后,民族地區尚有部分絕對貧困人口存在。首先,根據2016年4月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于建立貧困退出機制的意見》提出的貧困村和貧困縣退出的標準是[3]:原則上,要求貧困村貧困發生率降至2%以下(西部地區降至3%以下),貧困縣貧困發生率降至2%以下(西部地區降至3%以下)。民族地區主要位于西部,因此,依規定,貧困發生率在3%以下的村及貧困縣,現行標準下,尚有部分絕對貧困人口。其次,民族地區部分臨界脫貧人口因不可測事件發生導致的現行標準下脫貧人口的返貧。民族地區自然災害頻發,因災致貧和返貧的概率大,同時由于保障水平低,部分家庭因大病返貧,還有因經營失敗或經濟周期性變化而引起的務工機會減少和消失,導致務工收入大幅度下降甚至缺失而返貧。再者,貧困是一個動態的社會經濟過程,度量貧困的標準——貧困線是一個動態的概念,要隨經濟社會發展而變化,而貧困線的每一次調整都會隨之帶來貧困人口規模和數量上的變動。圖4繪出了2010年以來,我國貧困線與人均地區生產總值及農民人均收入的比值的變化,可以看出,兩個比率都呈現出下降的趨勢,2010年貧困線為2300元,與當年人均GDP的比值是7.45%,與當年農民人均收入的比值為38.86%,2017年經過物價調整后的貧困線全國為2952元,與當年人均GDP的比重為4.95%,與農民人均收入的比值為21.98%。因此,可以預期2020年后貧困線會進一步調整,比如絕對貧困線提高而使一部分臨界脫貧人口陷入絕對貧困。

2020年后民族地區最主要的是相對貧困。所謂“相對貧困”,從收入角度看,是指與社會平均水平比較,收入水平少到一定程度時維持的那種社會生活狀況。因此,相對貧困實際上是收入分配問題。通常是把人口的一定比例確定生活在相對的貧困之中。比如,有些國家把低于平均收入40%的人口歸于相對貧困組別;世界銀行的看法是收入只有(或少于)平均收入的1/3的社會成員便可以視為相對貧困。表4列的是全國農村居民收入的五等分分組情況,可以看出,2002年以來我國農村居民收入分配差距在擴大,高收入/低收入的比從2002年的6.88,擴大到2016年的9.46。民族地區的情況與此類似,甚至更大。例如,2016年內蒙古農牧民高收入是低收入的17.21倍,廣西4.92倍,貴州7.91倍。圖5是廣西農民收入五等分分組收入增長情況。考慮到民族地區經濟的欠發達,從全國看,相對貧困問題是比較嚴重的。

2.從農村貧困到城鎮與農村貧困并重

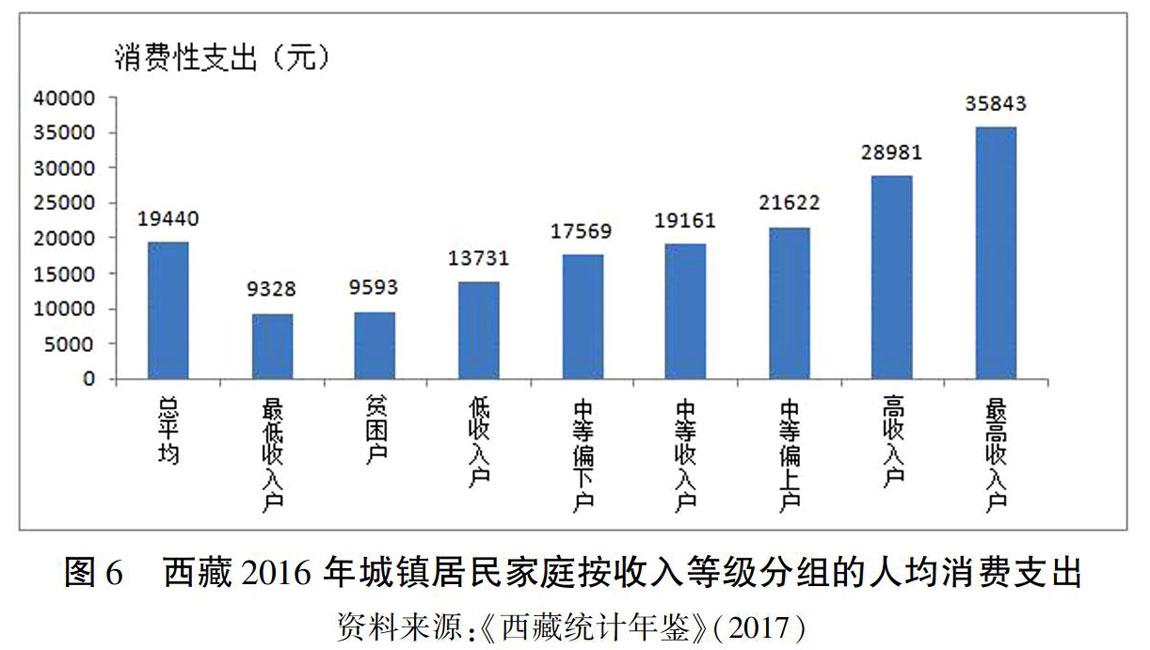

我國常住人口城鎮化已超過50%(2016年為57.35%),進入城鎮的人口中有部分是鄉村貧困人口轉換而來(貧困的鄉城轉移)。全國如此,民族地區亦如此。2016年民族八省區的城鎮化率分別為:內蒙古61.19%,廣西48.08%,貴州44.15%,云南45.03%,西藏29.56%,青海51.63%,寧夏56.29%,新疆48.35%。城鎮人口中有因技能原因導致的失業或低收入,也有周期性波動引起的失業或低收入。城鎮貧困中,既有絕對貧困,又有相對貧困人口。例如,2016年內蒙古城鎮居民收入中最高與最低的比值為5.47,廣西為5.40,貴州為5.77;2016年西藏城鎮居民家庭人均消費支出平均為19440元,其中最低收入家庭人均消費支出只相當于平均水平的47.98%,貧困戶只相當于平均的49.35%(圖6)。

3.從單維度貧困到多維度貧困

貧困是一種復雜而綜合的社會現象。如世界銀行(2003)認為,貧困是人們想逃避的一種生存狀態,貧困意味著饑餓、缺醫少藥、失業、無上學機會以及權利和自由的喪失。可見,貧困是一個多維的概念,除收入外,還包括許多非貨幣的維度,如教育、健康、住房以及公共物品的獲得等。不同的學者和機構對多維貧困的維度的選擇不完全一致[4]。我國目前所確定的“兩不愁、三保障”的目標,實際上也是一個多維的目標。如果從廣義的角度考慮,把貧困理解為一種能力剝奪[5],剝奪可以在多個方面表現出來,比如政治、經濟、文化、社會、生態等方面。目前關注的脫貧目標主要是從經濟角度考慮的。2020年后隨著經濟方面絕對貧困的消除,政治、文化、社會、生態方面的剝奪或貧困就顯得重要。民族地區與發達地區的差距不僅僅是經濟方面的,而是多維度的,即使是經濟差距,也還存在差異的廣度、深度和強度等方面的不同[1]。

4.從數量型貧困到質量型貧困

目前設定的主要脫貧指標主要是數量方面的,如收入超過貧困線,而對于收入的來源的穩定性、收入來源的驅動力、收入的持續性關注是不夠的;在教育方面,目前提出的是“保障義務教育”著重強調的是適齡兒童有學上,在民族地區教育數量不足問題基本得到解決后,教育質量問題就凸顯重要,目前城鄉之間、地區之間教育質量差異非常顯著,貧困人口雖然接受了教育,但由于與大城市、發達地區教育質量的差距,極有可能陷入因質量不高而導致的貧困陷阱。基本醫療方面的情況亦如此,雖然從統計上看,民族地區醫療服務供給數量水平提升快,但就醫難,就醫質量不高的問題沒有得到解決,加之醫療保險方面的原因,因病(特別是大病)致貧依然是民族地區致貧和返貧的主要因素。其他基本公共服務的供給,目前絕大多數民族地區在數量上有極大的改進,但質量的差距很大。因此,2020年后民族地區的貧困治理要著眼于貧困治理的質量的提高[4]。

二、2020年后民族地區貧困治理的路徑與思路2020年前在現行標準下實現農村絕對貧困人口脫貧,貧困村退出,貧困縣摘帽,解決區域性整體性貧困問題,這主要解決的是生存問題,2020年后,考慮到民族地區的發展實際,無論是貧困線上調,還是從多維貧困、相對貧困看,民族地區特別是民族地區的深度貧困縣、深度貧困鄉鎮和村將是我國貧困治理的重點地區所在。貧困治理要解決的主要問題不再是生存問題,而是發展問題和發展成果的共享問題。

(一)區域發展:經濟機會最大化

通過高速、有效以及可持續的經濟增長最大限度地創造就業與發展機會,這是減貧(包括消除絕對貧困和減少相對貧困)的基礎。給定其他條件,經濟增長和收入分配是影響貧困變化的兩個主要因素。貧困的變化可以被分解為三個成分的總和:增長成分(假如收入分配不變而觀察到的貧困變化),再分配成分(假如收入分配變化而觀察到的貧困變化)和殘差(增長和再分配影響的交互作用)[6]。如設P(z/μ,L)表示貧困線,其中z代表貧困線, 代表人均收入,L代表收入分配(用洛倫茲曲線表示)。那么兩個時點1和2間的貧困變化可以表示為:

P2-P1=G(1,2;r)+D(1,2;r)+R(1,2;r)

其中G(1,2;r)的代表增長,D(1,2;r)代表再分配成分,分別可定義為:

G(1,2;r)≡P(z/μ2,L)-P(z/μ1,L)D(1,2;r)≡P(z/μ,L2)-P(z/μ,L1)

R(1,2;r)表示殘差。假設收入分布呈現出正態分布,上面的關系可以用圖7描述。圖中,橫軸代表收入,以對數刻度表示,縱軸是收入分布的密度函數f(x)。從初始分布I到最終分布III,假設貧困線不變,貧困的減少可分解為增長效應(淺色部分)和分配效應(深色部分)。

實證研究表明,要保持在現行標準下,農村貧困發生率在3%以下,人均地區生產總值要穩定保持在60000元之上[4],因此對于2020年后的民族地區,必須要繼續保持經濟的高速增長,確保增長速度高于全國平均水平2個百分點以上。同時,要實現高速增長的包容性[2],即確保收入分配的穩定和改進,亦即區域收入差距、城鄉收入差距和階層收入差距維持不變或者有所縮小,特別是城鄉收入差距要有所縮小。

1.稟賦結構再升級:繼續加強基礎設施投資,進一步提升稟賦的質量與結構

到2020年,民族地區基礎設施的獲得程度將得到根本改善,大多數地區與區外的聯系將更加方便和快捷,區內將實現路網、電網、無線網等村村通。但與發達地區比較,基礎設施的質量差距在擴大,服務水平亟待提高。目前,民族地區還有相當多的縣不通高速,相當多的市州盟不通高鐵,區內道路的通達速度還亟待提高,村組的垃圾處理設施很不健全。因此,2020年后,必須進一步加強基礎設施建設。首先,繼續加強交通骨干網絡的建設,爭取在“十四五”結束時實現縣縣通高速,大多數市(州、盟)通高鐵。其次,著力提升民族地區村組基礎設施的水平,高質量實現基礎設施通組到戶。再次,切實改善地方創新環境的力度。傳統產業的改造,尤其是高技術產業的發展,創造一個有利于企業創新的制度環境特別重要,包括知識產權的有效實施和給創新企業實施創新補貼,建立創業園區,形成技術孵卵器,等等。最后,進一步加強信息高速公路建設,在保障互聯網全覆蓋的基礎上,提高網絡的穩定性和速度,通過“互聯網+”促進地方產業結構升級、經濟發展和福利改進。

2. 充分認識新時代民族地區比較優勢的變化,著力延伸產業鏈和提升附加值

一方面,根據民族地區的地理稟賦與在全國主體功能區中的地位和世界與我國經濟發展的階段,旅游業、民族文化產業、生態康養產業將成為新時代民族地區的比較優勢產業,而且如果發展方式恰當,這些產業既是環境友好型產業,又是益貧式產業。在發展過程中,與鄉村振興相結合,科學謀劃,全域規劃,著力延伸其產業鏈,提升附加值。另一方面,民族地區地域遼闊,資源豐裕,產業發展上,鼓勵國有資源型企業把企業總部遷移到民族地區,在民族地區建立資源(深)加工企業,加強與高校和科研單位的合作,建立工業園區(集中區),加快制造業的發展。同時對到民族地區投資的企業實施投資補貼。在一些有基礎的地區(如民族地區的大城市和科研基地),著力發展高技術產業。

再一方面,要充分利用“一帶一路”建設和國內產業地理重塑的發展機遇,承接國際和國內產業的轉移。特別是國內所實施的對口支援戰略,為民族地區承接國內發達地區的產業轉移提供了最好的平臺,把對口支援和產業轉移相結合,建立產業轉移工業園區(和飛地工業園區)。

3. 著力提升開放能力與水平,形成立體全面開放新格局

到2020年,“一帶一路”建設將取得重大的階段性成果,民族地區因其在“一帶一路”的特殊戰略地位,開放發展將取得新的進展。2020年后,“一帶一路”建設深入推進、長江經濟帶縱深發展、西部大開發進入第三個10年,雄安新區和粵港澳大灣區建設取得階段性和決定性進展,這些國家戰略為民族地區提升開放水平提供了重要的機遇。民族地區應著力提升開放能力和水平,融入全球經濟格局,構建具有國際競爭力和區域帶動力的開放型經濟體系。實施“四向拓展,立體開放”戰略,西南民族地區著力南向拓展,主動融入國家中新合作機制,參與中國—東盟框架合作、中國—中南半島、孟中印緬、中巴等國際經濟走廊建設,對接南亞、東南亞這個擁有23億人口的巨大市場,拓展開放型經濟發展新空間。西北民族地區著力擴大向西開放,加強與中亞、西亞的貿易往來和經濟合作,擴大向歐洲地區的開放。北部民族地區著力深化北向開放,深度參與中俄蒙經濟走廊建設。同時所有民族地區都要提升東向開放的水平,更好對接環太平洋國家先進生產力。

除了對外開放外,民族地區要深化對內開放,南向對接粵港澳大灣區和深化泛珠三角區域合作;東向要積極參與長江經濟帶發展,更好對接我國東部沿海地區(長江三角洲、京津冀和山東半島)的先進生產力。推動沿海沿邊沿江協同開放,加強與周邊省(區、市)合作,深化與扶貧協作、對口支援省份的全面合作。

交通是發展現代化經濟、推動高質量發展的“大動脈”,也是優化區域發展格局、構建立體全面開放格局的重要支撐。經過多年努力,民族地區交通運輸條件有了很大改善,基本實現從“難”到“通”的轉變。但還存在交通體系不完善、線路結構不均衡、運輸供給不高效、運輸速度還不“快”,安全性也有待提升等突出問題。因此,必須加快構建現代綜合交通運輸體系,形成陸海互濟、東西暢達、南北貫通、天地一體的立體綜合交通走廊。

進一步完善各類開放平臺,打造沿邊開發開放新平臺,提高開放平臺開放水平。高質量建設自由貿易試驗區、跨境經濟合作區、開放口岸、內陸自由貿易港、國別合作園區等。

4.按照集中均衡開發模式重塑空間經濟格局,走包容性綠色城鎮化之路[2]

引導人口和經濟活動向重點開發區域集聚。按照國家和民族地區相關省(區)主體功能區的劃分,民族地區既有國家層面的重點開發區,又有省級層面的重點開發區。在未來的發展中,應引導人口和經濟活動向這些地區集聚。

深化城鄉制度改革,促進要素和產業的集聚,加快推進民族地區城鎮化步伐。繼續加快土地、戶籍、財稅體制改革,主動適應相關省區城市及城鎮體系的培育發展;以宜居、宜工、宜商為目標,推進區域中心城市建設,將有條件的地級城市培育為50-100萬人口的大城市,將一批發展條件較好的縣城培育為20-50萬人口的中等城市;按照現代城市發展要求,把一批縣城培育成產業支撐強、地域文化特色鮮明、人居環境良好的中小城市,支持有條件的中心鎮加快發展,因地制宜發展一批特色鮮明的旅游鎮、工業鎮和商貿鎮;大力推進農村人口向城鎮轉移。

(二)貧困治理:經濟機會的平等獲得

1.絕對貧困治理的重點地域:深度貧困民族地區

2020年后按現行標準的部分絕對貧困人口和貧困線上調后的貧困人口的集中分布地區是深度貧困的民族地區,據統計,2017年底,全國認定的深度貧困縣有334個, 2/3以上在民族自治地方,其中民族八省區有162個,占48.5%。目前精準扶貧、精準脫貧中實施的有效政策和措施,如駐村第一書記制度,精準施策的各種舉措,特別是基本公共服務方面的扶貧舉措,在2020年后的深度貧困民族地區應該繼續保持。特別是現在的深度貧困縣2020年摘帽后,相應的政策應繼續執行(摘帽不摘政策)。

2.貧困治理:要確保一般貧困人口能夠平等地獲得機會

一般的貧困人口陷入貧困陷阱的主要原因在于缺乏基本發展能力 (融入現代社會的能力、適應和駕馭市場等)和知識貧困,即普遍地缺乏獲取、學習、應用和交流知識及信息的能力,以及社會責任、環境保護意識和努力、可持續發展能力,無法獲得發展機會。因此,對于 2020 年后貧困人口來說,提高他們獲得發展機會的能力,創造條件、提供機會、賦予權利將在未來貧困治理中占有重要位置[7]。

進一步加強和完善農村基層組織建設,有效提高農村的組織資本。人是第一重要的要素,使人自信、有信心、有信念,把自信、有信心、有信念的人組織起來,想干事就能干成事。把駐村第一書記制度制度化并加以完善,加強農村村組的黨的建設,把農村黨員有效地組織起來。近年來,一些地區提出的“黨建扶貧”,推進黨建與貧困治理深度融合,效果顯著;通過農村專業合作社、農村能人、文化傳承人及“公司+農戶”等,把相關利益主體組織起來,共享技術、共享市場,助推貧困人口持續跨越“貧困陷阱”。

持續支持民族地區教育與醫療衛生事業的發展,持續提升貧困人口的人力資本,阻斷貧困的代際傳遞。持續更新改善各類教育(包括基礎教育、職業技術教育、繼續教育等)硬件設施(校舍,教學設備,教育網絡化等),使辦學硬件條件與全國平均水平持平甚至高于全國水平;普及從幼兒園到高中的基礎教育,特別是切實加強學前教育,把學前教育納入義務教育序列,在人員、資金上給以足額的保證;切實提高教師待遇,穩定教師隊伍數量,控制教師流失,提高教師質量;充分利用退休教師優勢資源,實施退休教師支教計劃,提升民族地區基礎教育的教學水平;與用人單位合作,發展職業技術教育;把內地“西藏班”“新疆班”擴大到包括所有民族地區,如針對深度貧困的三州,舉辦內地“涼山班”“臨夏班”“怒江班”等。

民族地區因病致貧、因病返貧的比例高,貧困戶和一些非貧困戶容易因病喪失勞動能力返貧和致貧。據調查,目前民族地區因病報銷比例較低、因病長期自費醫治、因家庭隱形支出劇增而致貧返貧。醫療費用高、報銷比例低,報銷范圍小,報銷渠道窄,是因病致貧家庭中普遍存在的突出問題。因病不僅會喪失勞動力,直接增加醫療費用支出,打擊了貧困人口的自信心,而且家人照料影響到賺取收入。需要通過瞄準因病致貧、因病返貧的家庭和病種,從制度設計層面考慮將因病致貧防控關口前移,做好扶貧開發與醫療救助銜接,保障窮人享有基本醫療衛生服務,促進人力資本的積累與提升。

進一步完善普惠金融體系,緩解(消除)貧困人口面臨的金融約束。同時,加強社會網絡建設,著力發揮社會網絡的正外部性。

通過文化再造,著力激發民族地區貧困人口的內生動力。民主改革時深度貧困地區所處的社會階段,對后期的發展有嚴重制約作用。“一步跨千年”帶來了社會發展階段的跨越,但有一些歷史慣性因素,難以完全適應變化了的社會基礎(歷史的路徑依賴)。例如,在宗教信仰方面,個別民族的宗教信仰中的一些禁忌,不利于交易經濟的發展;長期的贈予式援助帶來對政府和政策的嚴重依賴,形成“等靠要”觀念(政策依賴);一些傳統習俗,如“婚喪嫁娶”等的攀比和炫耀式消費,帶來財富積累緩慢等。這些因素作用的結果是深度貧困民族地區自我發展能力積累不足(人力資本積累不足,物質資本積累不足,陷入貧困陷阱),這種因貧困文化及相對應的認知觀念、行為習慣導致的貧困持續性,被稱之為“行為貧困陷阱”。因此,要跨越此種“貧困陷阱”,一方面扶貧措施要激勵相容,另一方面,要加強文化建設,進行文化再造,通過組織開展貧困村民喜聞樂見的文體活動、傳統節慶等,形成良好的社會氛圍,讓村民在集體活動中認識并反思貧困文化,進而逐步形成否定和擺脫貧困文化的意識和行為[4]。

3.貧困治理與鄉村振興和城鄉一體化結合

2020年前民族地區的鄉村振興主要任務是脫貧攻堅。現行標準下農村絕對貧困的消除為2020年后民族地區全面實施鄉村振興戰略打下了良好的基礎。2020年后民族地區最重要的任務之一就是要實施好鄉村振興戰略。貧困治理要緊密與鄉村振興戰略結合,通過鄉村振興,大幅度提升貧困地區的稟賦結構和自我發展能力,使民族地區的貧困鄉村與貧困人口有效持續跨越“貧困陷阱”[8]。

民族地區快速城鎮化的結果,2020年平均來講,有超過50%的常住人口進入城鎮,人口的鄉城轉移會帶來貧困的鄉城轉移。因此,在貧困治理方面,要由單純的農村扶貧開發向統籌解決城鄉貧困方向轉變,打破城鄉分治的二元扶貧模式,促進城鄉減貧一體化融合,建立城鄉一體的扶貧模式,扶貧戰略重點應放在實現城鄉要素平等交換,使城鄉貧困人口享受扶貧政策內容一致、數量和質量上的均等化上。在城鄉居民醫保、養老逐步并軌的基礎上,推進城鄉居民低保、就業、創收、義務教育、住房保障等領域的并軌。

(三)貧困治理:確保特殊類型貧困人口的最低經濟福利

貧困人口中勞動能力低下或者不具備勞動能力,又沒有親屬供養、無依無靠的人(鰥寡孤獨),屬于特殊困難貧困人口。對于這類貧困人口,貧困治理應該通過建立和完善城鄉一體化的全覆蓋、保障程度較高的社會保障體系完成,特別是針對性的、覆蓋面廣的社會救助體系,如社會救助、生活照料服務、營養健康干預和養育服務等。

參考文獻:

[1]鄭長德.民族地區多維發展差距研究[J].中國西部民族經濟研究中心討論稿,2018.

[2]鄭長德.中國少數民族地區包容性綠色發展研究[M].北京:中國經濟出版社,2016.

[3]中共中央辦公廳,國務院辦公廳.關于建立貧困退出機制的意見[EB/OL].(2016-04-28)[2017-12-20].http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5073709.htm.

[4]鄭長德.深度貧困民族地區提高脫貧質量的路徑研究[J].中國西部民族經濟研究中心討論稿,2018.

[5][印度]阿瑪蒂亞·森、讓·德雷茲.印度:經濟發展與社會機會[M].北京:社會科學文獻出版社,2006:11.

[6][美]馬丁·瑞窩林.貧困的比較[M].北京:北京大學出版社,2005:81.

[7]雷明.扶貧戰略新定位與扶貧重點[J].改革,2016(8).

[8]鄭長德.鄉村發展與貧困治理[J].中國西部民族經濟研究中心討論稿,2018.

- 民族學刊的其它文章

- 涼山彝區特色產業精準扶貧實踐經驗

- 灤河流域民族聚居區生態貧困的脫貧路徑

- The Application of the New Media in the Maintenance of Mainstream Values by Universities and Colleges in the Age of Information Fragmentation

- WeChat:“Grouping” Revolution and Contemporary Existence

- The Worship of the “Algorithm” and Resource Allocation Reform in the Era of the Internet of Everything

- Magic, Metonymy and Classification: An Analysis ofFrazer s Theories of Totemism By Researching His Thoughts