身體在學前兒童戲劇中的內涵分析

張 霞

(長治學院 教育系,山西 長治 046011)

一直以來,“身體”在哲學的話語體系中占據著低位,這與身體的脆弱性、無力性、易變性和暫時性等特征有關。笛卡爾從認識論上確認了心、物二元世界的存在,并認為身體作為心智的一個認識對象,是可有可無的、隨時能在意識視野中消失的物質實體,于是對身體的考量和研究就變成了與心理學無關的物理、生理學家的事了。身體被歸為單純的物質外械,而從作為個體統一性的本質部分中分離出來。對于身體的“缺陷性”特征更為明顯的學前兒童來說,教育以控制兒童的身體作為規訓的前提條件,并試圖尋找更為永恒的、不占用物質空間的思維和理性作為認知的通道,“頸部以上的學習”、“身心的二元分離和對立”等教育觀念和方式一直占據著教育的高地。

然而,法國哲學家梅洛-龐蒂指出,身體并非認識的對象,而是認識的主體,“我的身體是這樣一種組織,所有客體通過它而組成一個整體……”[1]“具身認知”的興起對二元論提出了挑戰,認為認知是身體的認知,身體是認知的主體。也就是說認知的方式是“體認”性質的,需要通過身體的體驗來獲得自我意識的發展。原先被理性和思維所排斥和鞭撻的身體,其價值和作為認知主體的地位被越來越多的人所認識。對于學前兒童來說,他們對自我身體的了解和運用要比成人熱烈、嫻熟、靈活地多,他們能充分挖掘身體資源,調動身體的感覺,沖破了皮膚疆界對自身與世界的隔離,以無限的可能和創造性來完成對世界的探索和認識。“身體”是戲劇的語言和符號,戲劇活動從來都是解放、運用兒童身體最直接和有力的方式,那么究竟“身體”在學前兒童的戲劇活動中占據著怎么的地位,具有什么樣的內涵呢?

一、兒童、身體與戲劇:三角共構關系

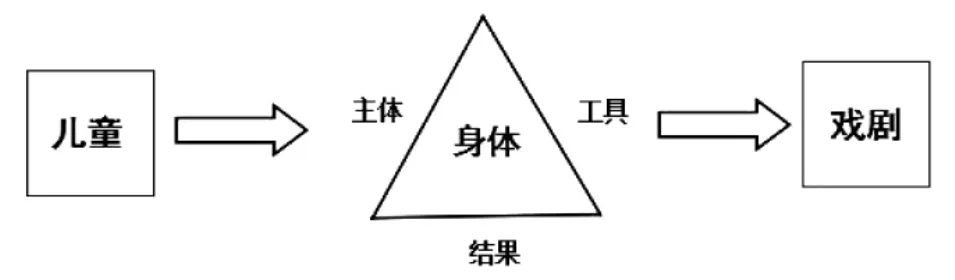

懷特海試圖用“攝入”概念來消解認識論上的二元對立,即“認知者和被知者、知識與對象、觀念與事物”之間不是絕對對立的,在認識發生之前,無所謂主客體之分。[2]學前兒童戲劇教育認為兒童既是攝入功能的執行者,同時也是攝入活動的產物。張庚(1981)指出,戲劇活動中演員既是創造主體、創造材料,同時也是最終的戲劇作品,[3]“主體”、“工具”、“結果”三者構成了三角共構的關聯關系,而承擔這三者連接任務的就是演員,亦或是兒童的身體:在戲劇活動中,兒童的身體既是戲劇表達的主體,又是戲劇創作的材料和工具,同時是舞臺呈現的結果。

圖1 兒童、身體、戲劇之間的關系

“身體”構成了兒童參與戲劇活動的核心要素,兒童借助身體的感官,運用身體的動作、表情、語言、聲音,調動身體的感覺,沖破了皮膚疆界對兒童與戲劇世界的隔離,實現了兒童與戲劇“我在世界中,世界在我中”的相互融合。兒童身體的好動、靈活和開放創造了更有利的與戲劇耦合的條件。戲劇活動中,兒童正是作為身體的主人,以“身體”的姿態、通過身體、并實現身體的展現和張揚。在這一過程中,身體作為學前兒童戲劇活動的“主體”、“工具”和“結果”實現了全方位的參與,成為溝通兒童和外界、行動和思考的紐帶和橋梁,并獲得了身體與思想的雙重發展。

二、學前兒童戲劇中的身體參與是兒童思考的方式,實現身體與思想的對話

“我把喬納看作是一個身體動個不停的思考者和學習者。”他有一種運動和動作的需要。當他要開始一段角色游戲的冒險時,他總是拿一個樂高拼裝玩具在手里。看起來他總得帶個什么不同的東西,好結合在他的游戲里。他必須要接觸和操縱這些東西以便理解它們。喬納用他的身體和其他人進行交流。他抓住艾米莉的手,或者用手肴圍住斯蒂夫,讓他們知道他在關心他們。他通過和朋友們身體接觸來表達他的愛和友誼。”[4]

“一百種思考、傾聽、游戲和說話的方式”,其中有一種必然是屬于戲劇的,而戲劇的語言,或者說戲劇的符號就是身體。在戲劇活動中,行動中的身體,不僅僅是物質外顯性的動作,而且是兒童思考的方式。

身體是人類一切感知覺的來源,身體的實踐和冒險、體驗和感悟能激發人的認知沖動和求知欲,引發人的想象與思考,而這些構成了人的智慧源泉。從這個意義上來說,身體是極富智慧性的存在,是思維的起點,同時是思維的方式。福柯以親身經歷證明“我們的生存、思考與行動都要通過我們的身體。”[5]杜威在《藝術即經驗》中堅持認為生物學因素形成了審美的根基,主張身體塑造了我們關于美的藝術和想象性思維最具精神性的體驗。理查德·舒斯特曼首先提出了身體美學這一概念,從生理學、神經學、心理學等角度探討身體本身的內在感知與意識能力,挖掘身體的美學色彩,將身體作為感性審美欣賞與創造性自我塑造的核心場,強調主體性、意向性和意識的身體形式,而拋棄身體僅僅作為意識的對象和工具的論調。戲劇作為一種行動的藝術,行動的過程同時是兒童思考的過程,正如《戲劇教學——啟動多彩的心》有言:戲劇不是教學生如何演戲,而是教他們如何思想。對于以“身體”作為認識世界和表達自己的兒童來說,身體的活動就是他們思考問題的方式,兒童正是通過行動實現了身體與思想的融合與對話。

三、學前兒童戲劇倡導摒棄藝術盜竊癖的身體參與

學前兒童戲劇活動遵循“質樸戲劇”(Poor Theatre)的價值取向。現代話劇、音樂劇、歌劇、歌舞劇以及中國傳統的戲曲藝術都是融合文學、美術、音樂、建筑、燈光等藝術樣式和元素的綜合戲劇形式,格洛托夫斯基稱其為“富裕戲劇”。為制衡豪華舞臺和訴諸感官刺激的傳統戲劇,格洛托夫斯基提出的“質樸戲劇”,又稱“窮干戲劇”,指出:“沒有化裝,沒有別出心裁的服裝和布景, 沒有隔離的表演區(舞臺),沒有燈光和音響效果,戲劇是能夠存在的。沒有演員與觀眾之間感性的、直接的、活生生的交流關系,戲劇是不能存在的。”[6]富裕的表象褪去,盡見真淳,當戲劇剝離了其他藝術形式的包裝,就只剩下“身體”作為表達創作和呈現表演的資本。

格式塔心理學“完形”理論其實指的是“不完全的形”,空白、空缺、不完整、不確定性能夠引起一種追求完整、對稱和和諧的強烈傾向,“這種完形的沖動力會使知覺處于強烈的興奮狀態,完成審美體驗。”[7]相反,視覺上的絕對圓滿限制了創造性的可能,反而會造成一種真正意義上的“不完滿”。因此,舞臺、布景、服裝、道具的過度豐滿,反而會造成兒童身體表現力的孱弱,服裝、道具的適當“缺位”,恰恰能對兒童用身體表達提出了挑戰,給幻想、想象和創造“讓位”。

學前兒童戲劇教育不追求豪華的舞臺、布景,不迷戀豐富的道具、服裝,而是讓兒童的身體成為表達、創造和表演的中心。當然,兒童戲劇教育并非完全脫離其他藝術形式,需要在一定程度上借助美術、音樂等延伸性工具激發兒童的參與興趣和幫助兒童入戲和表達。

四、學前兒童戲劇需把握兒童身體開放與控制的平衡點

戲劇活動中,兒童的身體是開放的。一則由于戲劇活動的開放性與過程性本質,強調要解放兒童的身體,充分調動和挖掘兒童的身體資源;二則相較于傳統課堂,戲劇活動教學時空結構的重新組合導致了師幼、幼幼互動方式和權力結構發生變化,加上戲劇教學時間的分配和兒童的座位方式相應進行了調整,由此導致了課堂常規失效;三則長期被束縛在板凳上的兒童身體充滿著強烈的要求釋放的沖動和勢能。因此擺脫了束縛、脫離了板凳的兒童極易陷入過度的身體活動當中,出現“瘋跑”、“尖叫”、“上躥下跳”等現象,從而造成課堂秩序的混亂,戲劇教育活動“管理難”、“控制難”的問題隨之產生。

身體的控制和身體的開放一樣重要。蒙臺梭利認為:孩子們的自由,就其限度而言,應在維護集體利益范圍之內,就其方式而言,應具有我們一般認為的良好教養。[8]同樣的,作為辯證統一的一體兩面,戲劇活動中兒童沒有對身體的控制也就無所謂開放。對身體的控制不僅是維護課堂秩序的要求,同時是兒童戲劇表達和表演的需要。小演員要通過對身體的控制實現“非常態”角色和情節的塑造;觀眾禮儀同樣需要兒童身體的自我控制。幫助兒童把握身體開放和控制的平衡點,通常通過師幼協商建立戲劇契約的方式來實現。