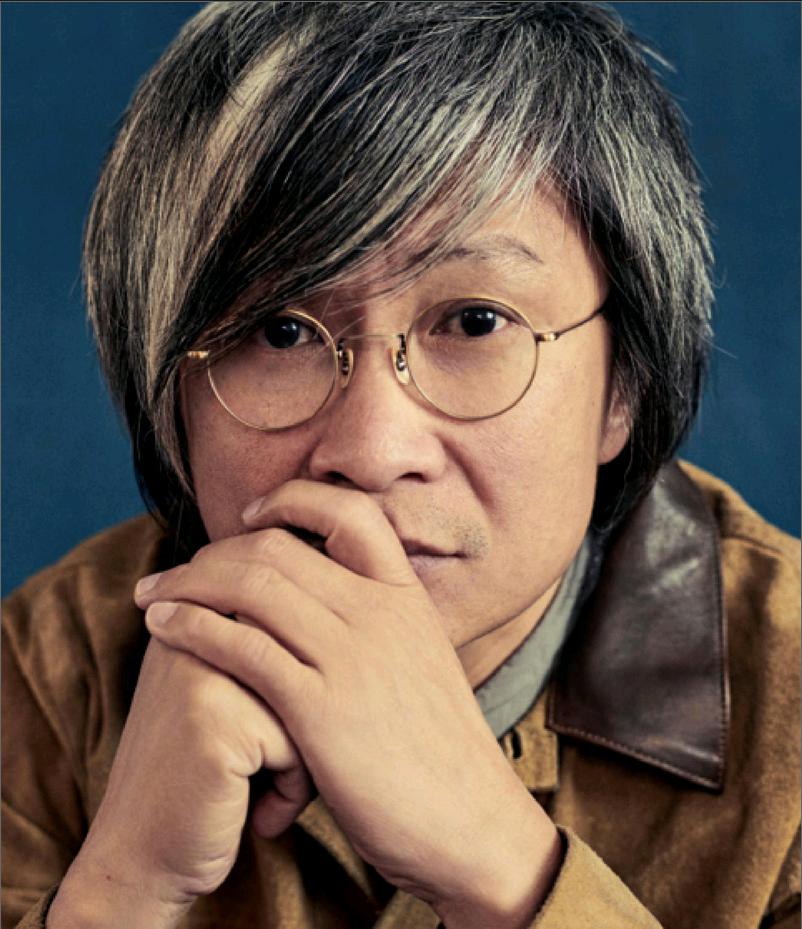

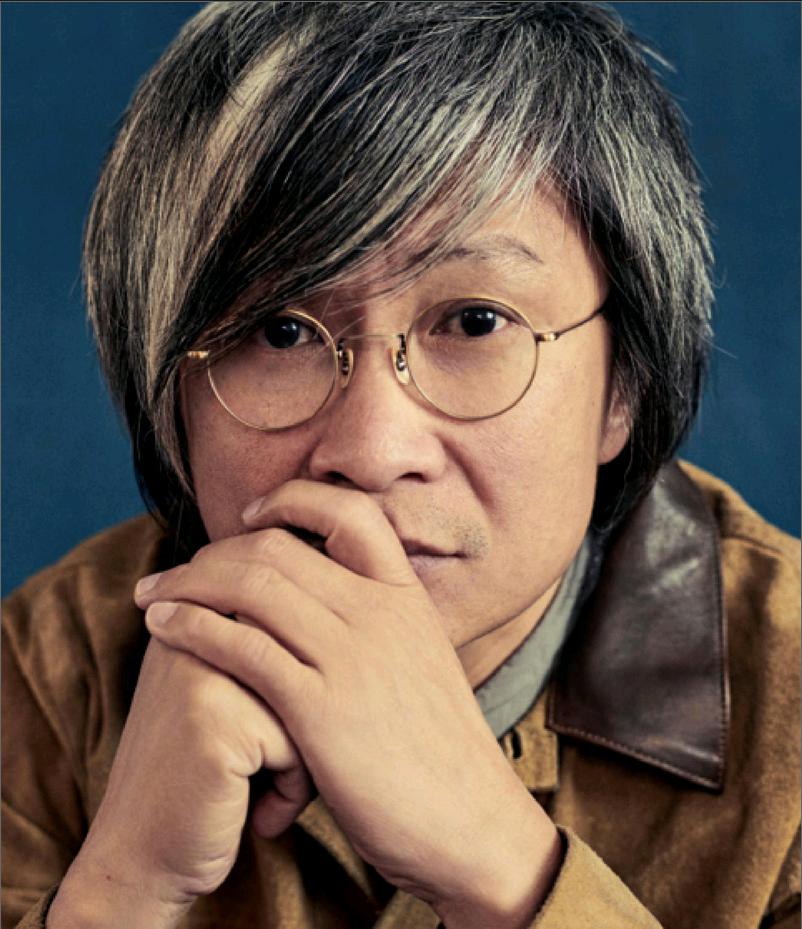

陳可辛北漂電影個體戶的生存之道

葉麗麗+王曉玲

在這個變化快速到無法追趕的市場,

他給自己建了一個殼,在里面他可以更安心地做自己想做的事。

單純的喜劇并不是陳可辛擅長的,《妖鈴鈴》是為了成全吳君如。

陳可辛2017年的工作方式是夫妻檔,他的下一部監制的電影,是一部驚悚喜劇片,由吳君如執導的《妖鈴鈴》。

2017年10月10日,在《妖鈴鈴》的新聞發布會上,陳可辛說,他很多年沒有拍過喜劇了。

上一部和吳君如合作的喜劇,還是2002年在中國香港上映的《金雞》,那時候吳君如是主演,陳可辛是監制。

嚴格意義上說,《金雞》并不是一部單純的喜劇,它將妓女阿金的人生滄桑和香港幾十年的歷史變遷融合,很有陳可辛一貫的風格——在一部電影里面表達一些物是人非的時代感。

但是這次他打算做一部淺一些的電影,以更直接的方式做一部喜劇,這也是導演吳君如的本意。成為這部戲的監制,是為了成全吳君如當導演的心,她選擇了拍一部輕松的驚悚喜劇片,這個類型在內地還是第一次出現。

從《妖鈴鈴》的預告片來看,這部電影請了岳云鵬、沈騰、Papi醬、張譯等演員,加上吳君如,一群人在熒幕上又叫又笑,鮮艷的衣服和夸張的造型,看上去很熱鬧。這種喧鬧的場景在陳可辛的電影里并不常見,拍這樣的喜劇片對陳可辛來說反而是一個挑戰。

陳可辛55歲了,2017年是他北上拍片的第13年。他看上去比剛進入內地的時候輕松了一些。在拍攝了一系列的大片后身心俱疲,轉向現實主義題材,《中國合伙人》和《親愛的》獲得了口碑和票房的雙豐收,他被譽為融入內地市場最徹底的香港導演。他在內地組建了公司,經歷過很長的時間找到了合作默契的團隊,雖然他自己導演的項目遲遲沒有進展,但他卻說現在的日子很輕松。

從他近幾年監制的電影來看,他還是能把一個看上去普通的故事拍出陳可辛的味道來。

在看到《喜歡你》的原著時,“霸道總裁愛上我”的瑪麗蘇文風,并不受陳可辛的喜愛,他把它改造成了喜歡的模樣。在他監制的時候,他覺得像回到了拍《金枝玉葉》的感覺,兩部電影擁有同樣的內核,即男女主角具有價值觀、年齡和階級的分歧,在這種設定下談起了戀愛。《喜歡你》更加天真爛漫,陳可辛說它甜的有點假,但他保留了這點甜。

更早之前的《七月與安生》,這部描寫三角戀的原著,很容易拍得狗血,但這樣一個愛情片,陳可辛讓它成為了一個成長的故事,充滿了漂泊感。三角戀也是他擅長的,早在《雙城故事》的時候,他就知道怎么將一個三角戀拍得好看。《七月與安生》最終走出了兩位金馬獎最佳女主角,口碑在愛情片里也算上乘。

這些電影,包括《妖鈴鈴》,陳可辛都只是做監制,除非碰到非常有欲望表達的項目,否則他打算靠著做監制養活自己的團隊。他是一個速度很慢的導演,《李娜》的劇本開發到現在,幾乎全部推翻重來,他還在尋找什么是能夠引起90后共鳴的東西。

對于內地這樣一個瞬息萬變的電影市場,他總希望摸透了再開始。包括青春片、愛情片和網劇,他都覺得自己看到機會的時候很早,真正做出東西的時候很晚。這導致他總是走在潮流的尾巴上。不過現在他覺得無所謂,“無論什么時候,好看的片子總會有人愿意買單”。

被裹挾前行的大片時代

陳可辛最初對于進入內地市場是抗拒的。

他覺得自己無法適應內地的電影市場,那時候他剛從好萊塢回到香港。好萊塢的經歷算不上愉快,在好萊塢的工業體系中,他成為一名雇傭導演,完全沒有控制權,甚至沒有討價還價的權力,他在美國只拍了一部《情書》 (1998年開拍)就匆匆回港。

那時正值香港電影最低迷的時候。從1997年開始,香港電影本土市場的票房開始走下坡路,港片產量減少,整年僅有86部,到1999年,本土票房最高的港片也不過3000萬港元左右。

陳可辛在接受采訪時曾經提到,當時投資一部電影,拍完了都不敢上映,因為票房不夠支付宣傳費用。香港電影變成了過時的潮物。

在這種環境下,香港導演和明星都在尋找著自己的出路,開始有香港導演嘗試進入內地。以陳可辛謹慎和缺乏安全感的性格,冒險北上并不是他的選擇,他愿意選更安全的路徑,做“泛亞洲電影計劃”,面向東南亞、韓國等亞洲市場,聯合其他的亞洲導演一起合拍電影。這個計劃的初衷是為了生存,所以選擇了最有市場保證的驚悚片。這個選擇的確有了回報,《見鬼》 《三更》等驚悚片的票房不錯,但是除了驚悚片,陳可辛沒辦法在這個計劃里嘗試其他的題材。

再轉型,似乎只有內地市場可選,而對此,陳可辛并無把握。

但轉機意外出現。根據2003年簽署的《內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排》,香港內地合拍片享受國產片同等待遇,香港電影可以從內地融資,這吸引了包括陳可辛在內的很多香港導演進入內地。

彼時中國已經進入大片時代。2002年的《英雄》獲得2.5億票房開始,大制作、大投資、大導演、大明星組成的國產電影,迅速占領了大陸的電影屏幕,《十面埋伏》 《無極》等電影,都取得了過億的票房。一時之間,古裝武俠題材的大片被認為是最能夠取得高回報的電影類型,而這也成為內地和香港合拍片的最熱題材。

陳可辛經歷了很長一段時間的水土不服。首先就體現在他選擇執導的電影上,他放棄了自己最擅長的寫實題材電影,而選擇迎合潮流拍古裝大片。

他說拍大片是因為沒得選,一個導演進入新的市場,考慮的不是想拍什么,而是能拍什么,在能拍的范圍里,盡量去找點自己喜歡的東西。他曾經開過一個玩笑,剛來內地拍片時,想拍個一千萬元的電影沒有人投資,卻有很多人拿著一個億排隊請他拍大片。

他的第一部古裝大片是《投名狀》。在這部電影和陳可辛有過合作的中影集團董事長韓三平曾經在采訪中,評論陳可辛是非常關注大陸電影市場和觀眾需求的導演。陳可辛和他談論合拍片時表示,香港導演在大陸拍電影,應該要融入大陸文化和大陸的觀眾需求,而不是簡單把香港的特點帶到大陸來。endprint

陳可辛確實是下了一番功夫的,最直接的體現在于他從看中文劇本覺得有困難,到看劇本和說普通話都很順暢。

但這種努力更像是孤軍奮戰。曾與陳可辛、曾志偉合組公司的電影制作人鐘珍,在接受媒體采訪時提到,陳可辛北上拍片壓力很大,面對著投資、發行、審查等困難,在一個新環境里,即使是以往陳可辛最擅長的宣傳,他也無法控制。他只是一人,而不是以一個公司或者一個財團的資源去面對。

在接受《財經天下》周刊專訪時,陳可辛回想起剛進入內地那段磨合期,“我在哪里拍戲都要經歷水土不服的階段,因為我要去和當地人反復溝通和了解,導演作為一個個體和市場互動需要時間。”

在香港拍戲多年,陳可辛能夠迅速找到默契的合作伙伴開始拍戲,但是到了內地,突然面對幾百張陌生的面孔和紛繁復雜的問題,陳可辛覺得自己無法應對。

后來他在多個場合提起了當時的場景,在一片冰天雪地之中拍攝千軍萬馬的戲,由于開鏡前劇本被推翻,這場戲在沒有劇本的情形下,陳可辛需要對五六百人進行調度。這和他在好萊塢面對的情形不同,當時的內地電影工業,還達不到每個人各司其職,快速完成拍攝的階段。

幾百人都在等著他說下一步做什么,但他給不出答案。陳可辛拍古裝武俠大片并不算內行,這導致了他與工作人員之間的溝通出現問題。當時他和武術設計程小東第一次合作,程小東無法理解陳可辛到底要什么樣的效果,兩人都處在痛苦的溝通和拉鋸之中,直到李連杰進組后從中調和。

這樣的矛盾、糾纏、不確定性,壓垮了陳可辛,他患上了急性焦慮癥(panic attack),幾乎是逃一樣回到了香港,離開北京的時候他的內心對內地甚至有些恐懼。《投名狀》監制黃建新當時和他說,全組誰都能走,只有一個人不能走。幾天后,陳可辛回來了,以一種沉默的姿態將這部電影拍完了。

雪上加霜的是他當時和美國投資人安德魯·摩根的分歧。從劇本到發行,這位好萊塢制片人都想要把《投名狀》打造成為一部西方人喜歡看的武打片,而這并不是陳可辛的初衷。在發行階段,安德魯·摩根剪輯了一個國際版本,企圖說服發行公司使用這個版本,陳可辛覺得被出賣了,當時他覺得這和《投名狀》的劇情一樣,在他的軍營里發生了政變。

但是陳可辛不是一個愿意獨自前行的人。從他最早和曾志偉、鐘珍組建電影人制作有限公司(UFO),到后來和其他的導演合拍泛亞洲電影來看,他希望有默契的合作伙伴共同前行。在內地市場上,他也一直在找這樣的合作者。

中國國產大片從無到有的過程,伴隨著中國民營電影公司的快速發展,他們同時也在尋找合適的香港導演合作。陳可辛和保利博納總裁于冬決定合伙。2009年,陳可辛和黃建新在北京創建了“我們制作”工作室。同年,“我們制作”和保利博納共同組成“人人電影”,其目標是3年內拍15部電影,總票房要達到20億元。

《十月圍城》是這個公司的第一部戲,陳可辛擔任監制。這部電影是保利博納當時最大的項目,陳可辛和于冬都很努力去促成拍攝,于冬四處籌集資金。這個項目也多災多難,陳可辛記得,他們在片場被地頭蛇“圍城”,停工7天,每天損失大約60萬元,費用超支,導演一度離開劇組。

電影在陳可辛和于冬關于預算超支的爭吵下完成了,拿到了2.9億元的內地票房,也收獲不少獎項,包括第29屆香港電影金像獎最佳影片和第29屆香港電影金像獎最佳導演獎(陳德森)。但這是人人電影最后一部電影,陳可辛和于冬分道揚鑣。

這次合作,陳可辛覺得很挫敗。他承認博納是一個發行的專家,“我們制作”負責制作電影,博納負責發行,劃清彼此的權責,本該是雙劍合璧。但是陳可辛發現,電影這件事,和導演個人的想法有太大的關系。

當時很多香港導演和電影公司合作,往往成為一個合約導演,只要按照合約完成作品即可,他們變成了電影制作鏈條的一環,服務的是市場、公司、投資方,而不是自己的表達欲望。但陳可辛沒辦法成為這類人,他不僅想要電影的控制權,速度還很慢,在產量上也無法達到大公司的要求。

經歷這兩次嘗試,陳可辛發現,自己既無法和好萊塢制片人合作,也無法與大公司合作。“我其實拍的是商業片,但并不是那種利益最大化的商業片,我要有自己的表達。我不能夠有一個老板,因為在我覺得我已經很照顧市場的時候,老板覺得我還沒那么考慮市場,這樣我們的矛盾就很大。”陳可辛說。

陳可辛將這一階段總結為,做過錯誤的判斷,付過很貴的學費。他終于還是放棄找合伙人,而是做一個作者型的電影公司,自己主導電影項目,選擇多個不同的投資方,保證自己的主控權。

陳可辛之后拍攝的《武俠》就是這個模式。但是當時,古裝大片的紅利期結束了,《武俠》遭遇滑鐵盧,這部戲陳可辛在不少場合說是一次個人的失敗。陳可辛回想起來,做了賽后檢討。他覺得這部戲在當時對他個人而言是一次突破,但是口碑和票房都不好。“認真想想,觀眾為什么要關心導演有沒有突破,他們只關心電影好不好看,而我在這部戲里,放棄了我最擅長的人物和情感。”陳可辛說。

《武俠》讓陳可辛一度懷疑自己,但是他回想起來也有收獲,那就是遇到了很合拍的內地攝制組。在這之前,陳可辛還是更習慣和香港的老團隊合作,香港、北京相隔兩地,總有些溝通不暢的問題。在內地能夠遇到合拍的人,對陳可辛的公司來說很重要。

但《武俠》之后,陳可辛并不知道接下來的路怎么走。

跟上時代的節奏

某種意義上說,《武俠》的失敗對于陳可辛來說并不算壞事,它讓陳可辛及時停止了繼續拍大片,而去認真觀察中國的內地市場到底發生了什么變化。

陳可辛一直希望自己能夠比別人快半步,以應對這個快速變化的電影市場。但是進入內地后的很長時間,他似乎都有些被動,被時代的潮流推著往前走。直到《武俠》之后有了長時間的思考和反思。endprint

2012年開始,中國的內地票房開始連續幾年暴漲。從當年的170億元,一路飆升到2015年的400億元。

這波票房暴漲的潮流里,中國內地觀眾對國產古裝大片逐漸厭倦,其他類型題材開始百花齊放,包括喜劇、劇情片、恐怖片。陳可辛擅長的現實主義題材和中等體量的情感片開始有了市場,他終于可以在內地拍自己喜歡也拿手的電影了。

拿到《中國合伙人》劇本的時候,韓三平和陳可辛說, 如果怕賠錢的話,就別投資了,當個導演就好,韓三平當時拿不準這部電影能否有觀眾,但陳可辛堅持要投資。

“我最低潮的時候是2011、2012年,但我在2012年開始做《中國合伙人》劇本的時候我覺得我已經成功了,因為我已經完全回來了,這是我在內地拍電影最有信心的一次。”陳可辛對《財經天下》周刊的記者說。

雖然陳可辛并未經歷內地80、90年代的生活,但他看完資料,覺得這和他生活的60、70年代有共通之處,他借這個時代拍自己的故事,對于他來說不難,甚至是得心應手。

“《中國合伙人》不管觀眾怎么看,我覺得它能夠代表我,里面的價值觀、觀點、情懷、愛情友情,全部的東西都很陳可辛,我沒有一點遺憾,也沒有說為了市場有什么掙扎,所有的東西都是我想要的。”陳可辛說。

這部電影最終取得了5.37億元的票房,這給陳可辛帶來久違的安全感。這部電影成為陳可辛的分水嶺,他與別的香港導演走向了截然不同的路,他不再去想怎么將香港和內地的元素進行融合,而是完全本地化,找內地的演員,講內地的故事。

他的另一部電影是《親愛的》,一部聚焦于兒童拐賣題材的現實主義電影。即使是他的團隊,也不相信這部電影能夠有好的商業回報,但是陳可辛覺得,這是一個商業片,畢竟他請了那么多明星加入。但是他也承認,這是他電影里面比較任性的作品,這是他被故事打動后堅持要拍的電影。

但他的堅持是對的,《親愛的》獲得了良好的口碑和3.44億元的票房。電影的豆瓣評分達到8.7分時,陳可辛在微博中說,“剛剛團隊說今天豆瓣的評分8.7分,已經過了《甜蜜蜜》的8.6。謝謝你們幫我跨過了這個18年的檻。”

通過這兩部電影,讓陳可辛找到了合適的內地編劇團隊。在此之前,他的電影劇本都是找香港編劇寫的,這讓陳可辛的內地團隊進一步本土化。

陳可辛每個月大約有三分之一的時間在內地,公司的團隊進入正軌,想拍電影能夠找到好的攝制伙伴,他覺得自己這幾年舒服了快樂了,沒有了做大公司稱霸的野心,打算靠著作者型公司老老實實地拍戲。

就算被認為是本土化最徹底的香港導演,陳可辛也從來不敢說自己了解內地市場,即使是在拍完《中國合伙人》和《親愛的》之后。“我覺得誰都不了解,內地人也不了解,因為這個世界變化太快了。現在流行的東西,六個月以后全部都會過時。”陳可辛說。

他現在已經不像剛進內地市場時那么焦慮和著急,但是從容并不意味著松懈,他在張開眼睛看所有新鮮的東西,敏感地做出判斷。

在做《十月圍城》監制的時候,陳可辛曾經說過,這部戲當時的宣傳營銷做得近乎完美,但是很快這套傳統營銷的方法就過時了,以至于經驗無法復制到下一部電影里。在香港很擅長宣傳的陳可辛,在內地也依然主導著電影的宣傳。他幾乎時刻在學習,年輕人在關注什么,社會熱點、微博熱搜、火爆的帖子等,他都在跟進,并且用在了電影宣傳里。

他依靠強大的學習能力了解內地市場的變化,也敏感地發現了一些機會,但是他也指出了自己的弱點,那就是慢。

跑不贏時代, 那只能靠品質

陳可辛拍電影很慢,他的合作伙伴深有體會。與他有過多次合作的香港制片人許月珍曾在一次采訪中說,陳可辛喜歡聽取意見,但是不會立刻下決定,有時候甚至會拖延很久。許月珍覺得公司兩三年一部電影,實在太慢了。

這一點從《李娜》項目上就能夠看出來。在陳可辛宣布要拍《李娜》后,很長時間項目幾乎沒有進展,外界甚至傳言這個項目已經擱置。但其實,陳可辛只是在尋找靈感,如何讓這部電影打動90后。

“我們的電影必須和觀眾溝通。李娜的特點是反體制,但這種反叛,90后沒辦法有共鳴。”陳可辛說。

劇本準備了很久,從原本要拍一個80后偶像的故事,到后來要考慮吸引90后。劇本寫了一年多,陳可辛才意識到,糟糕,這樣的劇本沒辦法用。它經歷了長時間的推翻修改,直到現在,陳可辛覺得,這部電影2018年可以開機了。

這樣的拍片速度,無疑靠賣片養不活公司。陳可辛選擇做監制,對于他來說,監制更像是一門生意,而做生意是沒有樂趣的,整個過程都在思考市場、營銷的事情,還要處理很多的行政事務,但做監制的壓力比做導演小很多。

但陳可辛做監制也有自己的風格。他不像陳國富那樣,成為一家大公司的總監制,而是在自己的公司里發起一些電影項目,自己做監制,找導演來拍,班底還是自己的團隊。

陳可辛做監制是有經驗的,最早他在香港就是從監制起步,參與了很多的香港商業片,到現在,他監制的電影已經有近30部。

很多導演當監制只是大致跟進項目,甚至只掛名,陳可辛做監制,就好像做導演一樣,事無巨細地跟進。吳君如在拍《妖鈴鈴》的過程中,他幾乎每場戲都在場。他并不只是純粹以做生意的角度來當監制,他給導演發揮的空間,即使增加了預算,他也有話語權決定讓導演繼續拍。

對他而言,當監制有幾個優點,他能夠更加客觀地觀察作品。另外,碰到符合市場需求,而自己不是太喜歡或者不適合自己拍的電影,就可以當個監制。最重要的是,當導演的時候他會非常堅持一些東西,做監制則能夠像個海綿一樣吸收。

他做監制也依然很慢。往往在找題材的階段,這個題材還是熱門的,但是等到陳可辛找導演,組團隊拍好后,似乎流行的風潮已經過了。

《七月與安生》拍好的時候,陳可辛發現,觀眾已經開始吐槽青春片了,而吐槽的點正巧《七月與安生》里都有。但陳可辛覺得,把它拍好,也會有市場,在潮流的尾巴上,只能靠品質。

堅持的結果是陳可辛監制的作品,很多還是帶著陳可辛本人的風格。他采取的是師傅帶徒弟的模式,他監制電影的導演,多數是合作很久的伙伴。到目前為止,他沒有和內地導演合作過,他表示過非常希望能監制內地導演,哪怕是年輕的比較文藝的導演。

可能很長一段時間里,陳可辛監制都會是這樣一種穩步緩慢的節奏。他是沒有當監制的野心的,在他看來,所有的出發點,包括對市場的判斷,挑選合適的項目當個監制,都是為了讓自己當導演能夠更舒服一些。

在他看來,中國電影現在機會很多,因為更多人關注電影了。最大的變化是制作費越來越高,以至于現在的市場上出現了兩極分化,一個趨勢是投資兩、三個億,知名導演和明星來拍,以求利益的最大化,另一種趨勢是一千萬元以下的小成本電影,試圖以小博大。制作費的上漲也催逼著中體量的電影,從原本的三五千萬元的成本變成過億,這對于陳可辛擅長的、帶著文藝態度的商業片來說更難操作了。

他在尋找其他的機會。早在幾年前,他在開始關注網劇,在很多人覺得網劇很low的時候,他覺得網劇可以是很高端的東西,他希望自己能夠成為開荒者。但是他一向謹慎和精益求精的性格,到現在依然還沒有開始拍攝一部網劇。而網劇市場已經一日千里地發展著,不少導演也正在準備進入這個市場。

但陳可辛并沒有多少焦慮,他接受了現在的自己。“不著急,也不用總是走在前面,只要內容做好,不管怎么發展都還是需要我的東西。現在這種心態,我活得很好,而且拍得更快樂。”

在這個變化快速到無法追趕的市場,他雖然仍有危機感,但他現在給自己建了一個殼,在里面他可以更安心地做點自己真正想做的事。

陳可辛經歷了

很長一段時間的水土不服。

他放棄了自己最擅長的

寫實題材電影,

而選擇迎合潮流拍古裝大片。endprint