住房公積金與農民工定居城市的關聯度*

劉一偉

住房公積金與農民工定居城市的關聯度*

劉一偉

利用2013年我國七大城市流動人口調查數據,將新生代農民工城市定居分為定居意愿和購房能力兩個維度,實證分析了住房公積金對新生代農民工城市定居的影響。研究結果表明,住房公積金制度對新生代農民工定居意愿與購房打算均有顯著的促進作用;同時住房公積金對新生代農民工城市定居意愿與城市購房的關系起到了正向的調節效應。此外,住房公積金制度對新生代農民工城市定居的影響存在地區差異,在提高新生代農民工在西部城市與中部城市定居意愿的同時,還提高了其在兩類城市購房的概率,但在東部城市中,住房公積金僅提高了城市定居的意愿,對其城市購房沒有顯著影響。我國應不斷完善住房公積金制度,在實現新生代農民工進城落戶的“城市夢”及促使其在城市“安家樂業”基礎上,有序推進新型城鎮化的建設與發展。

住房公積金制度 新生代農民工 “三農”問題

作者單位武漢大學社會保障研究中心 湖北武漢 430072

隨著工業化和新型城鎮化的快速發展,我國農民工規模急劇擴大,根據國家統計局2015年公布的數據顯示,2015年農民工約為2.77億人,占全國總人口的1/5。從農民工年齡結構來看,53%的農民工年齡在21至40歲之間,作為20世紀80年代以后出生的新生代農民工已逐步成為農民工的主體力量。[1]雖然新生代農民工已成為我國產業工人的主體,但由于長期存在的城鄉二元經濟社會體制,新生代農民工無法成為城鎮市民,從而導致我國的城鎮化處于“偽城鎮化”狀態或者“半城市化”狀態。[2][3]就業和居住是我國新生代農民工流動的重要因素,進城落戶更是新生代農民工的“城市夢”。事實上,新生代農民工實現城市定居不僅對其社會參與和融合大有裨益,而且對城鎮化的健康實施與推進也有重大作用。因此,在我國新型城鎮化建設時期,分析新生代農民工城鎮定居問題具有重要的現實意義。

據國家統計局調查的數據顯示,半數以上的新生代農民工有今后在現居住地長期居留的意愿,而打算在現居住地繼續居住5年及以上的占到56%。然而,當前我國城鎮尤其是大城市房價不斷攀升,城市購房的壓力不言而喻,新生代農民工實現城市定居的目標依然 “任重而道遠”。謝寶富等指出,居住因素能夠顯著影響新生代農民工的居留意愿[4],惡劣的居住環境和高昂的居住成本會弱化新生代農民工的城市定居意愿。[5][6]但長期以來,新生代農民工住房保障的缺失無疑使其居住質量更加惡化,這可能影響新生代農民工的城市定居和新型城鎮化的推進路徑。

令人欣慰的是,農民工的住房問題已經進入國家政策議程,中央與地方政府紛紛出臺新生代農民工住房相關政策。[7]2006年國務院發布的 《關于解決農民工問題的若干意見》就提出,“有條件的地方,城鎮單位聘用進城務工人員,單位和職工可繳存住房公積金,其購買自住住房時,可按規定申請住房公積金貸款”。2007年建設部在關于住房公積金管理和使用工作的部署中也提出,“要將公積金制度覆蓋范圍逐步擴大到包括在城市中有固定工作的農民工在內的城鎮各類就業群體”。到2015年底,各大城市基本上都建立了住房公積金制度。

那么,住房公積制度的實施是否有助于新生代農民工城市定居,對其城市定居意愿和定居能力有何種影響?相關研究對這一問題著墨較少,甚至沒有對該問題給予關照。這里基于2013年我國七大城市調查數據,立足于新生代農民工城市定居的基本路徑,將城市定居分為定居意愿和城市購房兩個方面,實證分析住房公積金與新生代農民工城市定居的關系。

一、相關文獻回顧

農民工是我國轉型社會中產生的特殊人群,其流動和遷移是國內外學術界關注的焦點問題。西方發達國家在人口遷移和定居的研究中已形成經典理論,如馬克思主義的勞動力遷移理論[8]、庫茲涅茨的人口遷移理論[9]、新遷移經濟學的“相對剝奪”論[10]、舒爾茨的人力資本理論[11]、Lee 的“推拉理論”等[12],為解釋勞動力遷移奠定了研究基礎。毋庸置疑,這些理論的產生與發展也為我國學者解釋農村勞動力流向城鎮提供了研究視角。早期研究主要關注到了農民工城鎮的就業水平,但隨著城鎮化的推進和農民工群體異質性的出現,國內學術界逐漸轉向農民工城市定居意愿及其影響因素的分析。

較早的研究側重于對農民工城市定居意愿究竟是高還是低,且由于調查時間、地點、樣本以及抽樣方法的差異,學術界至今對農民工城市定居意愿高低依然缺乏一致的看法,甚至不同調查發現存在較大差別。[13]隨后學界的關注點轉向農民工城市定居意愿的影響因素,分析的重心由多大比重的農民工愿意在城市定居轉為哪些因素制約著其定居意愿。

通過對以往研究文獻的梳理發現,多數研究從以下四個方面探討了影響農民工城市定居的因素:部分學者認為制度環境是影響農民工城市定居的客觀因素,如蔡昉指出,我國勞動力流動的前景如何,他們將來有沒有機會在城市定居下來,取決于制度變革的未來趨勢[14],尤其是戶籍制度的改革最為突出[15];但農民工在沒有足夠的經濟能力擺脫其低下的社會經濟地位之前,戶籍制度對他們自然便顯得無關緊要了。[16]章錚認為,經濟因素是農民工定居決策的主要推動力。[17]羅列等的研究發現,影響農民工家庭進城定居的主要因素是年收入、預期工作年限和購房支出。[18]事實上,農民工最終的流動結果很大程度上受到個人人力資本狀況的影響,一般說來,擁有較高教育水平的務工者傾向留在務工城市和更易于融入務工城市生活。[19][20]此外,社會資本作為影響農民工城市定居的因素,也得到了學者們的關注。王毅杰認為社會網絡和社會心理顯著影響了流動農民的留城定居意愿[21];蔡禾和王進發現農民工對城市生活方式的認同程度越高,向城市遷移的意愿越強烈[22],得出相似的結論的還有王春光等。[23][24]25]這些影響農民工城市定居的因素,為本研究尋找控制因素起到了很好的參考作用。

更進一步,在研究農民工城市定居時,除考察其定居意愿外,還要關注其最終定居行為。在這方面,農民工的城市購房是一個可期的觀測點。目前,鮮有文獻對此進行研究,僅有幾項研究表明,流入時間、戶口性質、性別、收入、婚姻及自身角色認知這類個體性因素會影響城市青年流動人口的購房意愿。[26]王茂福和楊哲研究發現,社會保障參與度和經濟地位顯著影響了農民工城市購房的意愿。[27]此外,子女隨遷、職業發展以及養老預期等均對農民工城市購房有著重要影響。[28]

綜上文獻可以發現,作為研究農民工問題的方向之一,農民工的城市定居意愿已然是學術界關注的熱點問題,政策的實施與研究都取得了一定的進展。但是,綜合來看,國內外對該問題的研究仍存在以下幾點不足:首先,從研究主體來看,以往文獻主要關注了第一代農民工城市定居行為,但不可否認的是農民工群體已經不再是同質性的群體,新生代農民工已經是農民工的主體,更是新型城鎮化建立的核心力量,理應對他們的城市定居給予關照。其次,從研究內容來看,現有研究僅分析了農民工的城市定居意愿,但城市定居不僅包括城市定居意愿,還包括城市定居行為,我們將定居意愿和城市購房看成城市定居的兩個維度,從而更好地避免了將城市定居看作一個維度對研究結論可能造成的誤差。最后,在新型城鎮化建設過程中,新生代農民工具有強烈的社會保障利益訴求,城市住房保障制度也已接納農民工群體。然而,目前的住房保障制度,尤其是住房公積金制度對新生代農民工的城市定居有何影響尚未得到關注。為此,這里以新生代農民工為研究主體,在分析住房公積金制度對其城市定居影響的同時,也以解決上述問題作為出發點和目標,以期解決以往研究的不足。

二、數據與研究方法

(一)數據來源

這里所使用的數據來自南開大學、華東理工大學、中山大學、華中師范大學、哈爾濱工業大學、蘭州大學聯合課題組2013年“流動人口管理和服務對策研究”調查。該調查根據地理位置和經濟發展水平,選取天津、上海、廣州、武漢、哈爾濱、成都、蘭州七大城市作為調查地點。由于缺乏流動人口的總體抽樣框,難以嚴格按照隨機抽樣的方式開展調查。對此,課題組根據七城市政府部門公布的人口統計數據作為參數,在考慮了性別、行業等指標后進行配額抽樣。為進一步提高樣本分布的廣泛性和代表性,調查時規定:企業規模在30人以下的,只做1份;規模為30~299人的可做3份;規模在300人以上的,可做5份;多份問卷須選擇不同性別、工種、年齡或來源地的外來流動人口,最大可能地增加樣本代表性。根據問卷設計以及本文的研究目的與需要,經過篩選,剔除缺乏相關變量的樣本,最終選取新生代農民工的樣本量為1163人。

(二)變量選取

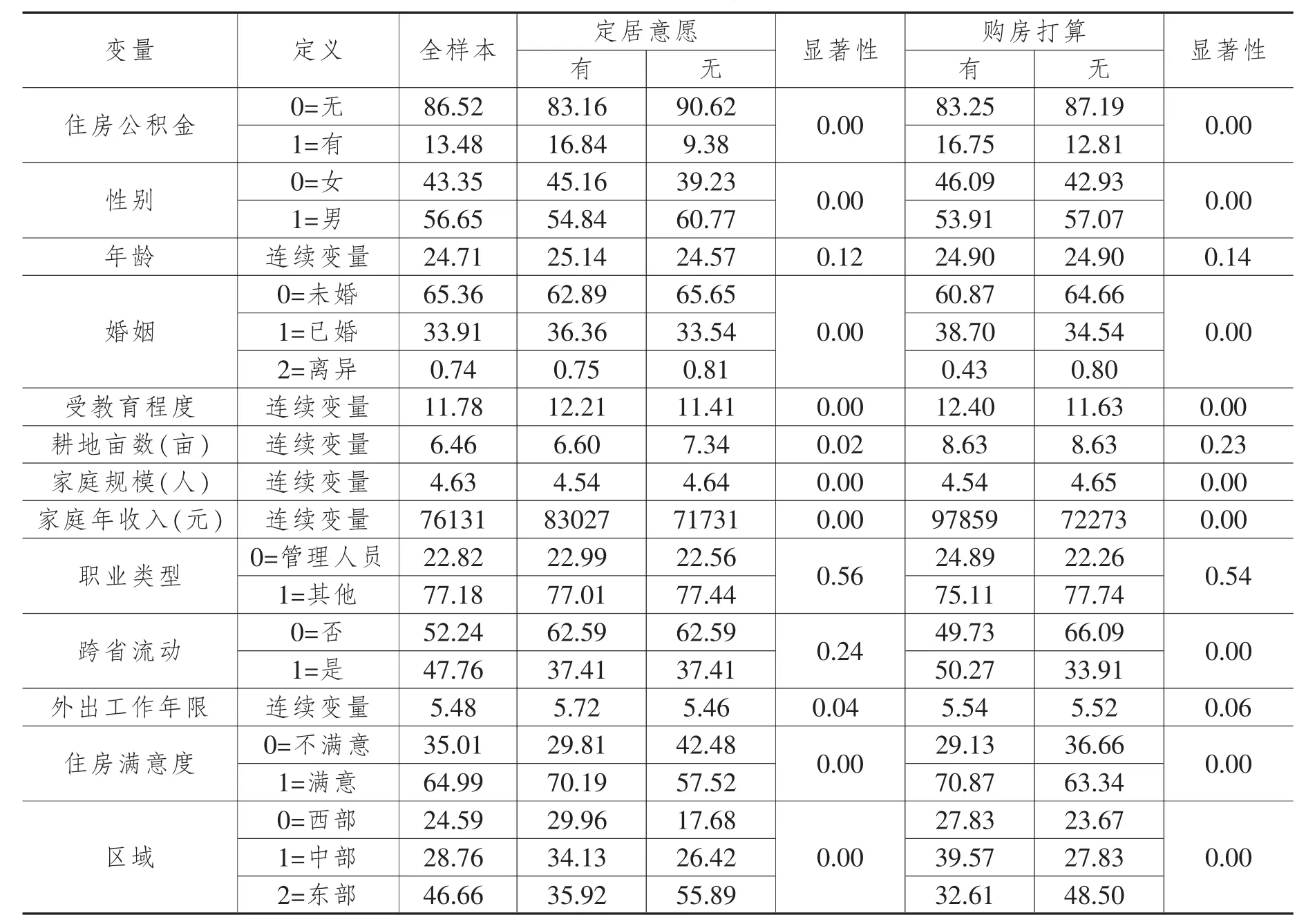

本研究旨在考察住房公積金制度對新生代農民工城市定居的影響。我們將城市定居分為兩個維度,一個維度是城市定居意愿,在調查問卷中,將“您愿意在目前的城市永久定居嗎?”定義為“定居意愿”,其中正面的回答賦值為“1”,反之,賦值為“0”。另外一個維度是城市購房打算,在問卷中對應的問題是“您近期有在現居住地購房的打算嗎?”,操作化為“城市購房”回答有購房打算者賦值為“1”,否定回答賦值為“0”。這里的解釋變量是“住房公積金”,根據相應問題及回答,對有住房公積金者賦值為“1”,沒有者賦值為“0”。此外,遵循文獻的傳統,選取了新生代流動人口的個體特征、家庭特征、社會經濟地位特征以及區域特征作為控制變量。其中人口學特征包括性別、年齡、婚姻與受教育程度等;家庭特征包括土地畝數、家庭規模與家庭年收入等;社會經濟地位特征包括職業類型、外出年限、流動范圍、居住狀況等;區域特征則指流入到東部、中部還是西部區域。具體的變量與描述見表1。

表1 變量的定義與描述性分析

在全樣本中,新生代農民工有住房公積金的比重僅為13.48%,即多數新生代農民工并沒有參加住房公積金制度。在人口學特征方面,新生代農民工以男性為主,其比重為56.65%;新生代農民工的平均年齡為24.71歲;未婚的新生代農民工占有的比重高達65.36%;新生代農民工平均受教育年限為11.78年。在家庭特征方面,新生代農民工平均有耕地面積6.46畝;其家庭規模人口數和家庭年收入分別為4.63人與76131元。在社會經濟地位特征方面,77.18%新生代農民工的職業為管理人員;從流動距離上,新生代農民工以省內流動為主;此外,新生代農民工平均外出工作年限為5.48年;64.99%的新生代農民工住房滿意度較高。就流入區域而言,新生代農民工流入東部區域的比重為46.66%,經濟發達地區依然是其流動的主要目的地。

在分樣本中,一方面,在有定居意愿的樣本中,新生代農民工有住房公積金的比重為16.84%,沒有住房公積金的比重為83.16%;在無定居意愿樣本中,新生代農民工有住房公積金的比重為9.38%,沒有住房公積金的比重為90.62%。有住房公積金的新生代農民工城市定居意愿比重遠高于無定居意愿者,且兩者在1%的統計水平上顯著。另一方面,在有購房打算的樣本中,16.75%的新生代農民工有住房公積金,83.25%的新生代農民工沒有住房公積金;在無購房打算的樣本中,12.81%的新生代農民工有住房公積金,87.19%的新生代農民工沒有住房公積金。有住房公積金的新生代農民工有購房打算比重相對高于無購房打算者,兩者差異也十分顯著。需要說明的是,從控制變量來看,新生代農民工的某些個體特征、家庭特征、社會經濟特征以及區域類型也存在定居意愿和購房打算差異,但是這些變量不是這里主要的研究目標,此處不對它們一一進行描述。

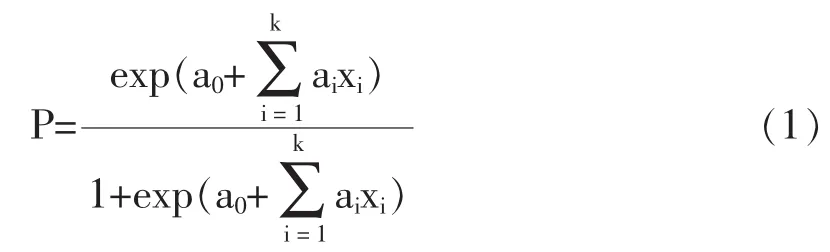

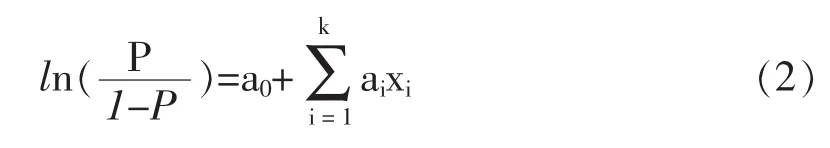

(三)模型的構建

Logit為概率型非線性回歸模型,是一種多變量分析方法,考察的是分類結果(Y)與若干影響因素(X)之間的關系。它的基本原理是用一組數據擬合Logit模型,揭示自變量(X)與因變量(Y)取值的關系,反映的是Y對X的依存關系。Logit模型可以預測一個分類變量中每一分類所發生的概率,適用于因變量為分類變量,自變量為二分類或多分類 (包括有序多分類和無序多分類)的情況。本文因變量中的“定居意愿”和“購房打算”均是二值變量,選取否定的回答為參照組,構建模型如下所示:

以上Logit回歸模型經線性變換操作后為:

其中,式中P代表的是“定居意愿”或“購房打算”的概率,Xi代表的是影響發生概率的自變量,ai代表的是自變量對概率的反應系數,ao則表示誤差項,即可能對因變量產生影響的其他因素。

三、實證分析

(一)住房公積金與新生代農民工城市定居意愿的關系

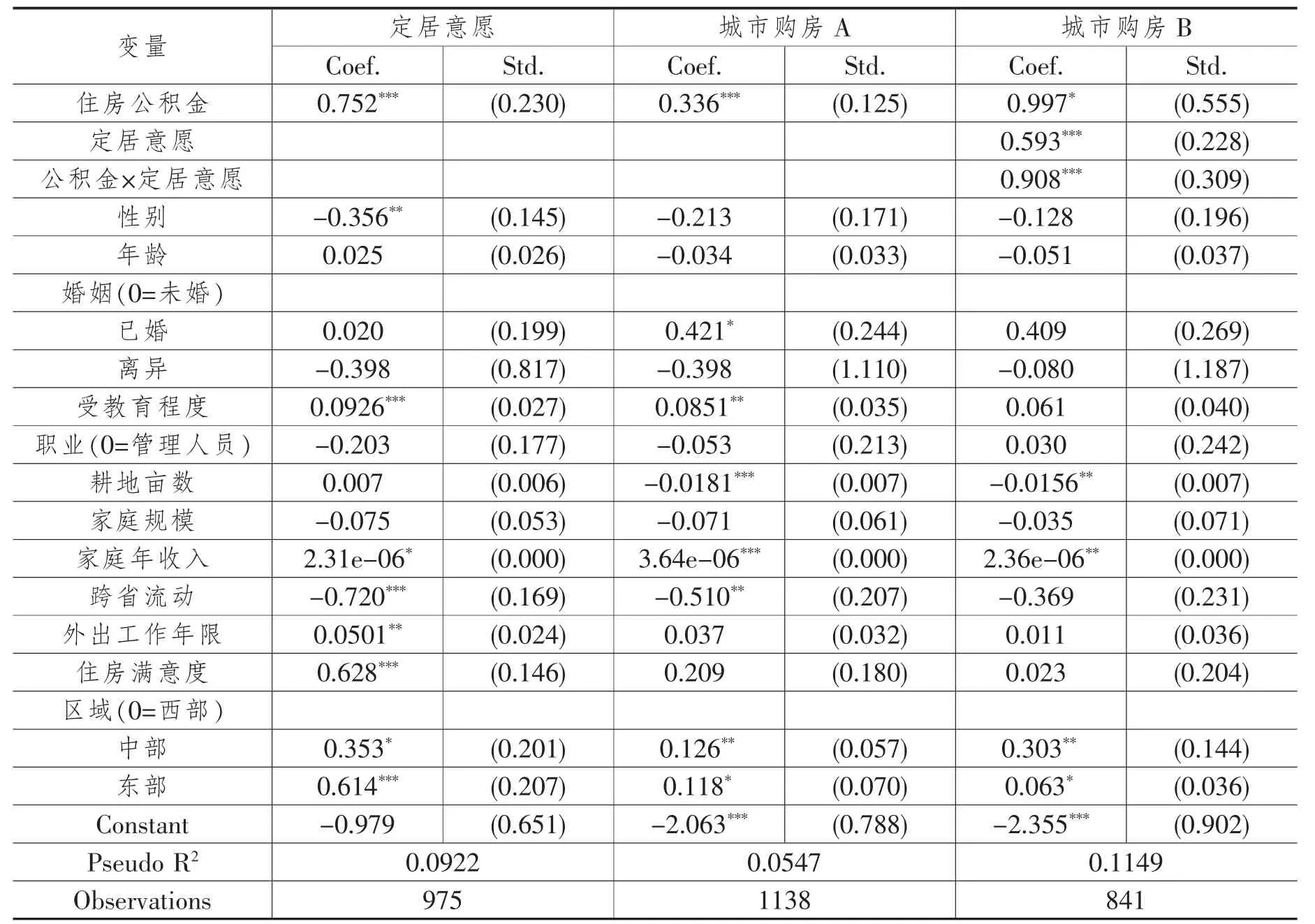

表2(下頁)顯示了新生代城市定居意愿的參數估計結果。研究發現,住房公積金與新生代農民工城市定居意愿在1%的統計水平上顯著為正,有住房公積金的新生代農民工城市定居意愿的概率是沒有住房公積金的2.12倍,原因可能是住房公積金作為一項重要的住房保障制度,能夠顯著提高新生代農民工城市定居的心理預期,進而影響新生代農民工城市定居意愿。

其他控制變量對新生代農民工城市定居意愿也有顯著影響。在個體特征方面,男性新生代農民工城市定居意愿的概率低于女性新生代農民工,原因可能正如孫中偉(2015)指出的那樣,城市豐富的物質與文化生活對于女性具有較大吸引力,而男性迫于物價壓力和房價壓力,對定居城市缺乏動機。受教育程度與新生代農民工城市定居意愿在1%的統計水平上顯著為正,受教育程度越高,其城市定居意愿越強烈,這點不難理解,受教育程度高的新生代農民工,意味著人力資本越多,不僅有利于更好地融入城市,而且受傳統“安土重遷”的影響較小。在家庭特征方面,家庭年收入越高,其城市定居意愿越高,這可以歸因于經濟基礎是城市定居的前提和基礎。在社會經濟地位方面,跨省流動對新生代農民工城市定居有顯著的負向影響,原因在于跨省流動的成本更高。外出務工年限與新生代農民工城市定居意愿呈顯著的正相關,外出務工年限越長,其城市定居意愿越高。此外,相比于住房不滿意的新生代農民工,租房滿意高的農民工更愿意選擇在城市定居。需要說明的是,不同區域對新生代農民工城市定居意愿的影響不同,相比于流入西部區域的新生代農民工,流入東部區域和中部區域的新生代農民工程度定居意愿更高。

(二)住房公積金與新生代農民工城市購房的關系

眾所周知,城市定居意愿僅是新生代農民工城市定居的前提,當滿足一定的條件后,新生代農民工將定居意愿會轉化為定居行為,即在流入的城市購房,從而實現整個城市定居的過程。城市定居意愿模型分析表明,住房公積金顯著提高了新生代農民工的城市定居意愿,那么,作為新生代農民工城市定居的落腳點,住房公積金能夠提高新生代農民工的城市購房能力嗎?回歸結果見表2。

表2 公積金與城市定居關系的參數估計結果

在表2新生代農民工城市購房A的回歸結果中,我們發現住房公積金顯著提高了新生代農民工城市購房的概率,有住房公積金的新生代農民工城市購房的概率是沒有住房公積金的1.40倍。我們試圖給出一些可能的解釋,一方面,住房公積金具有典型的互助性特征,住房公積金制度能夠有效地建立和形成有房職工幫助無房職工的機制和渠道;另一方面,住房公積金具有保障性的特點,能夠為參與者較快、較好地解決住房問題提供保障,這兩方面可能影響了新生代農民工城市購房的可能性。

在控制變量方面,與未婚的新生代農民工相比,已婚的新生代農民工城市購房的概率更大,原因可能是由于城市的房價不斷攀升,夫妻雙方能夠更好地肩負起房貸壓力;受教育程度與新生代農民工城市購房呈顯著正相關,即受教育程度越高,其城市購房的概率越大。老家耕地面積與新生代農民工城市購房呈顯著的負相關,耕地面積越多,城市購房的概率越低;家庭年收入顯著提高了新生代農民工城市購房的概率,原因在于家庭收入高者,其資源約束較少,從而能夠更好地將家庭資源用以城市購房。同時跨省流動對新生代農民工城市購房有顯著的負向影響。此外,新生代農民工在中部城市和東部城市購房的概率分別是西部的1.34倍和1.14倍。

(三)住房公積金與城市定居意愿交互對城市購房的影響

為進一步分析住房公積金是否能夠通過城市定居意愿影響新生代農民工城市購房,這里在城市購房B模型中,研究了住房公積金與城市定居意愿交互對新生代農民工城市購房的影響。研究發現,新生代農民工定居意愿對其城市購房有顯著的正向影響,有城市定居意愿的新生代農民工城市購房的概率是沒有城市定居意愿的1.81倍。住房公積金與城市定居意愿的交互項在1%的統計水平上顯著為正,表明住房公積金對新生代農民工城市定居意愿與城市購房的關系起到了正向的調節效應。換言之,住房公積金能夠強化有城市定居意愿的新生代農民工在城市購房。住房公積金制度不僅能夠提高新生代農民工城市定居的心理預期,而且促使了新生代農民工采取定居行動,即在有意愿定居的城市購房。需要說明的是,其他控制變量的回歸結果與城市購房A的回歸結果基本一致,上文已對此進行分析,在此就不一一贅述。

(四)住房公積金與新生代農民工城市定居關系的區域差異

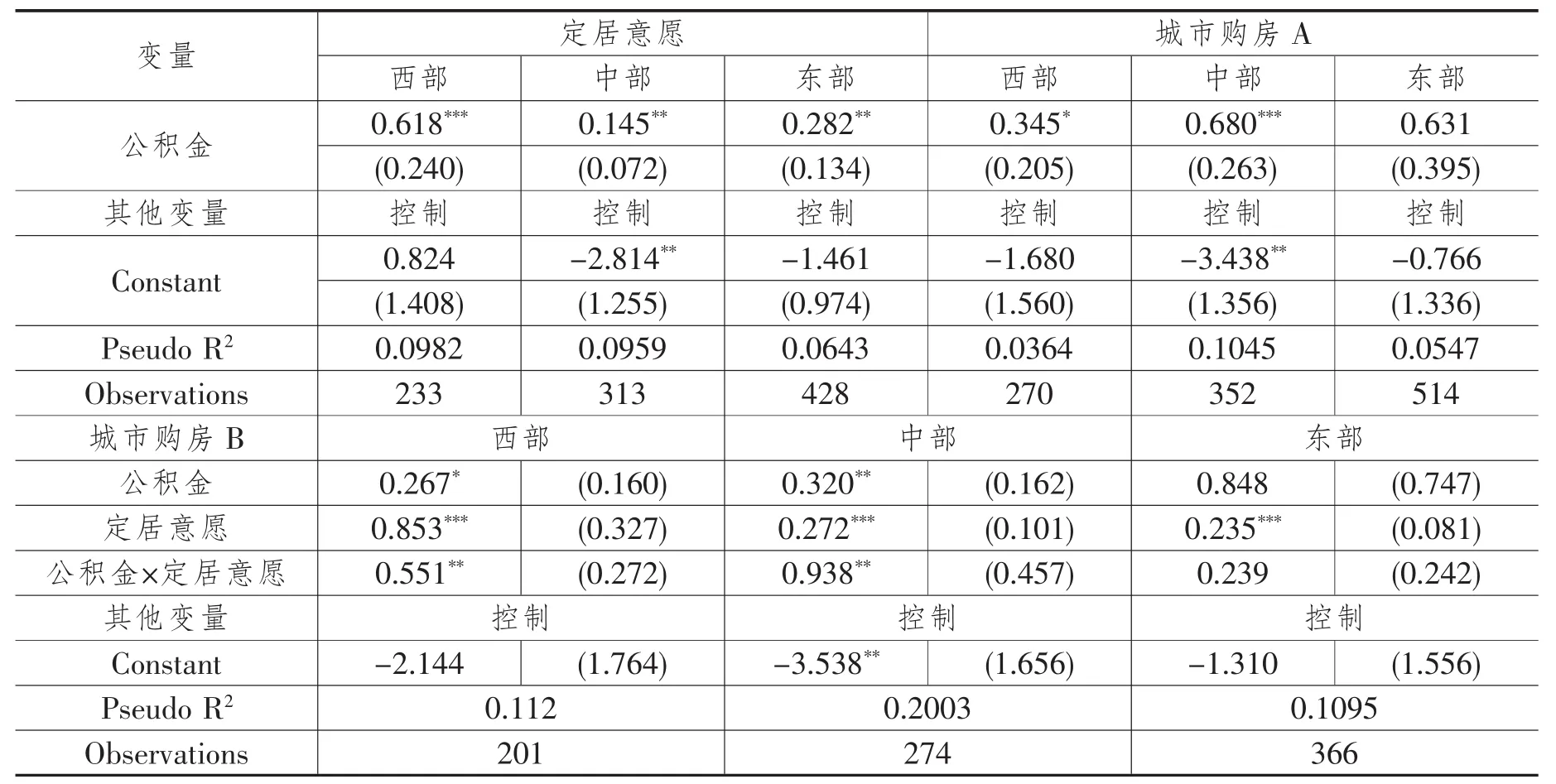

農民工選擇定居城市往往會經過理性權衡。一方面,與西部城市相比,中部城市和東部城市具有豐富的經濟與社會資源,無論就業機會和發展空間,以及教育、醫療、交通、文化等,中部城市尤其是東部城市均具有西部城市無法比擬的優勢;但另一方面,東部城市的定居條件更為嚴格,城市房價更是西部城市房價的數倍,這又為西部城市留住新生代農民工提供了客觀的條件。那么,住房公積金對新生代農民工留在哪個區域的城市影響更大呢?表3(下頁)給出了回歸結果。

在定居意愿模型中,我們發現無論是西部城市、中部城市還是東部城市,公積金均提高了新生代農民工城市定居意愿的概率,有住房公積金的新生代農民工在西部城市、中部城市和東部城市定居意愿的分別是沒有公積金者的1.86倍、1.16倍和1.32倍。在城市購房A模型中,住房公積金顯著提高了新生代農民工在西部城市和中部城市購房的概率,但住房公積金對新生代農民工東部城市購房沒有顯著影響,原因可能是住房公積金對新生代農民工在不同城市購房產生的邊際效應,相比于西部城市和中部城市的房價,東部城市的房價更高。因此,住房公積金對新生代農民工城市購房所產生的效應可能較小。在城市購房B模型中,回歸結果顯示定居意愿顯著提高了新生代農民工在不同城市購房的可能性,有定居意愿的新生代農民工在西部城市、中部城市和東部城市購房的概率分別是沒有定居意愿者的2.34倍、1.31倍和1.26倍。就住房公積金與定居意愿的交互項而言,住房公積金強化了有城市定居意愿的新生代農民工在西部城市和中部城市購房的可能性,但住房公積金對城市定居意愿與東部城市購房的關系沒有起到調節作用。這里認為,當新生代農民工無法在東部城市購房時,退而選擇在中西部城市購房,這不僅緩解了其在東部大城市購房的壓力,還可以享有比老家更多的公共服務和資源。

四、結論與討論

新型城鎮化的“新”是實現人的城鎮化,在新型城鎮化建設中何以留住人,無疑是一個值得關注的問題。尤其是在我國經濟進入 “新常態”下,各地為了經濟發展進行資源競爭將更加激烈,而新生代農民工作為重要的勞動力資源,對流入地的經濟健康快速發展的作用不言而喻。“安家立業”是新生代農民工實現城市定居的基本前提。這里利用2013年我國七大城市流動人口調查數據,立足于新生代農民工城市定居的整個過程,將新生代農民工城市定居分為定居意愿和購房能力兩個維度,實證分析了住房公積金對新生代農民工城市定居的影響,進而回應了新型城鎮化建設過程中如何實現人的城鎮化,以及如何留住推動我國經濟發展的主要驅動力之一的新生代農民工。

研究發現,住房公積金制度對新生代農民工定居意愿與購房打算都有顯著的促進作用。相比于沒有住房公積金的新生代農民工,有住房公積金者更愿意在城市定居,其在城市購房的概率也更高。同時住房公積金對新生代農民工城市定居意愿與城市購房的關系起到了正向的調節效應,即住房公積金能夠強化有城市定居意愿的新生代農民工在城市購房,可以說,住房公積金制度不僅能夠提高新生代農民工城市定居的心理預期,而且促使了新生代農民工采取定居行動。此外,住房公積金制度對新生代農民工城市定居的影響存在地區差異,住房公積金在提高新生代農民工在西部城市與中部城市定居意愿的同時,還提高了其在兩類城市購房的概率,但在東部城市中,住房公積金僅提高了新生代農民工城市定居的意愿,對其城市購房沒有顯著影響。就住房公積金與定居意愿的交互項而言,住房公積金強化了有城市定居意愿的新生代農民工在西部城市和中部城市購房的可能性,但住房公積金對城市定居意愿與東部城市購房的關系沒有起到調節作用。

表3 住房公積金與新生代農民工城市定居關系的區域差異

本項研究發現具有重要的政策含義。為了實現新生代農民工進城落戶的“城市夢”及促使其在城市“安家樂業”,有序推進新型城鎮化的建設與發展,并提高我國的城市發展質量,這里提出以下政策建議:一方面,應提高城鎮住房保障水平和覆蓋率。雖然住房公積金能夠實現新生代農民工購房時的貸款等,但購房能力與購房需求的矛盾還無法解決,因此在政府財政允許的條件下,應適當提高保障水平;同時盡管正規就業新生代農民工等外來務工人員被納入住房保障體系,但非正規就業的新生代農民工則不在制度范圍內。針對該類群體,應當提高公積金制度的可及性與繳費的適應性,靈活制定繳費與待遇標準,將未保人群納入制度范圍。另一方面,不斷拓展住房公積金的保障功能。在提供購房貸款的同時,可以將住房公積金的功能拓展到租房補貼,為有意愿購房但無能力購房的新生代農民工提供其他住房的途徑。此外,在新型城鎮化的推進過程中,應打破“城鄉二元制”體制,尤其是不斷推進戶籍制度的改革,放松城市對新生代農民工的落戶限制。

[1]國家人口和計劃生育委員會流動人口服務管理司:《中國流動人口發展報告》,中國人口出版社,2015年,第 18~24頁

[2]章元王昊:《城市勞動力市場上的戶籍歧視與地域歧視》,《管理世界》2011年第7期,第42~51頁

[3]錢龍 錢文榮:《城鎮親近度、留城定居意愿與新生代農民工城市融入》,《財貿研究》2015年第 6期,第 13~21頁

[4]謝寶富 李陽 肖麗:《廣義居住因素對流動人口定居意愿的影響分析——以京、滬、穗城鄉結合部流動人口為例》,《中南大學學報(社會科學版)》2015年第 1期,第 153~161頁

[5]陳春 馮長春:《農民工住房狀況與留城意愿研究》,《經濟體制改革》2011年第1期,第145~149頁

[6]龍翠紅 陳鵬:《新生代農民工住房選擇影響因素分析:基于CGSS數據的實證檢驗》,《華東師范大學學報 (哲學社會科學版)》2016年第4期,第 46~56 頁

[7]董昕:《中國農民工的住房政策及評價(1978~2012 年)》,《經濟體制改革》2013 年第 2 期,第70~74 頁

[8](德)卡爾·馬克思:《資本論》,中國經濟出版社,2001年,第 482頁

[9](美)西蒙·史密斯·庫茲涅茨:《各國的經濟增長》,商務出版社,1999年,第69頁

[10]Stark O..Rural-to-Urban Migration in LDCs:A Relative Deprivation Approach.Economic Development and Cultural Change,1984.

[11](美)西奧多·W.舒爾茨:《報酬遞增的源泉》,中國人民大學出版社,2006年,第88頁

[12]Lee E.S..A Theory of Migration.Demography,January 1966.

[13]孫中偉:《農民工大城市定居偏好與新型城鎮化的推進路徑研究》,《人口研究》2015年第5期,第 72~86 頁

[14]蔡昉:《中國人口流動方式與途徑》,社會科學文獻出版社,2001年,第72頁

[15]李強:《影響中國城市流動人口的推力與拉力因素分析》,《中國社會科學》2003年第1期,第 125~136頁

[16]葉鵬飛:《農民工的城市定居意愿研究——基于七省 (區)調查數據的實證分析》,《社會》2011年第 2期,第 153~169頁

[17]章錚:《進城定居還是回鄉發展?——民工遷移決策的生命周期分析》,《中國農村經濟》2006年第7期,第21~29頁

[18]羅列 王征兵:《農民工定居城市傾向的經濟學分析》,《長安大學學報(社會科學版)》2010年第 2期,第 59~64頁

[19]李珍珍 陳琳:《農民工留城意愿影響因素的實證分析》,《南方經濟》2010 年第 5期,第 3~10頁[20]任遠 喬楠:《城市流動人口社會融合的過程、測量及影響因素》,《人口研究》2010年第2期,第 11~20頁

[21]王毅杰:《流動農民留城定居意愿影響因素分析》,《江蘇社會科學》2005年第5期,第26~32頁

[22]蔡禾 王進:《農民工永久遷移意愿研究》,《社會學研究》2007年第6期,第86~113頁

[23]王春光:《農村流動人口的“半城市化”問題研究》,《社會學研究》2006年第5期,第107~122頁

[24]王春光:《中國社會政策調整與農民工城市融入》,《探索與爭鳴》2011 年第 5 期,第 8~14頁

[25]李強:《中國城市化進程中的“半融入”與“不融入”》,《河北學刊》2011 年第 5期,第 106~114 頁

[26]肖昕茹:《大城市青年流動人口購房意愿及其影響因素分析——以上海為例》,《上海經濟研究》2014年第8期,第 121~129頁

[27]王茂福 楊哲:《經濟地位預期、社會保障參與度與農民工城鎮購房意愿》,《華中科技大學學報(社會科學版)》2015年第2期,第 100~108頁

[28]孟星:《解決農民工住房問題的前提條件與根本途徑》,《華東師范大學學報(哲學社會科學版)》2016年第 4期,第 62~67頁

Correlation between Housing Accumulation Fund and Migrant Workers’Settlement

Liu Yiwei

Based on the data of floating population survey in seven cities in China,this paper divides new generation migrant workers’urban settlements into two dimensions:settlement intention and purchasing ability.It analyzes he impact of housing provident fund on the settlement of new generation migrant workers empirically.The results show that housing provident fund system has a significant positive effect on new generation migrant workers’willingness to settle and purchase house.At the same time,housing provident fund has played a positive regulatory effect on the relationship between urbanization intention of new generation migrant workers and urban housing purchase.In addition,regional differences existes in terms of the impact of the housing provident fund system on the settlement of new generation migrant workers in urban areas.In western cities and central cities,it boosts the willingness of new generation migrant workers to settle and also increases housing purchase probability in two cities,but in eastern city,housing provident fund only improves the willingness to settle,while do not impose significantly effect on purchasing house.We should continue to improve housing provident fund system,while under the basis of realizing new generation migrant workers’urban dreams and promoting live and work in peace and contentment to orderly advance new urbanization construction and development.

housing accumulation fund system,new generation of migrant workers,issues concerning “agriculture,countryside and farmers”

*該標題為《重慶社會科學》編輯部改定標題,作者原標題為《住房公積金有助于新生代農民工城市定居嗎?》。基金項目:教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“流動人口管理和服務對策研究”(批準號:12JZD0022)。