“重寫家庭相冊”工作坊:尋找私人情感與公共展示的平衡

曲俊燕

你有多久沒看過自己的家庭相冊了?你是否想過,這些老照片可以用另一種眼光去觀看,甚至重新編輯?

當我們停下正在屏幕上滑動的拇指,重新捧起一本影集時,勢必要褪去思維中碎片化的圖像,回歸照片本身和那段逝去的時光。而若要重寫家庭相冊,則需要一些勇氣,因為這不僅僅是要將隱私的圖像公共化,更意味著我們得正視相冊中表現出的那些家庭關系。

今年,由任悅和詹臏發起的OFPiX工作室,就做了這樣一件“需要勇氣”的事。在他們的“還鄉計劃:重寫家庭相冊”工作坊中,有10名成員對自己的家庭相冊進行了“顛覆式生產”。

與故鄉有關的一年一遇

“還鄉計劃”始于2011年。每到年底,OFPiX工作室都會提出一個與“故鄉”相關的主題,招募成員組成“小而美”的工作坊進行一天的教學討論,成員們利用春節回家的時間完成主題拍攝,節后在北京完成為期兩到三天的深度編輯,從重新觀看照片、編排、頁面組織到制作樣書,再用一個月左右制作成書。

今年的工作坊成員,有自由攝影師,有媒體編輯,也有愛好攝影的公務員,“家庭影像”成為一個觸發點,將這群攝影同道集結在一起。2017年春節那幾天,他們天南海北地散落在各自的故鄉,靈感和思路在“還鄉計劃”的微信群里慢慢形成。成員們每晚輪流講述自己對家庭影像的認識,分享自己家庭相冊的內容,大家坦誠地討論,相互出謀劃策。

其實在這次工作坊之前,OFPiX已經對家庭相冊的概念做過一次探索,但因為是面對不定向人群的招募,挖掘深度并不是最終的目標,那次嘗試僅停留在“復刻”的層面,主題是“看”老照片。“重寫則含有很深刻的意義指向,實際上是對家庭相冊的一種不服從。”任悅說,“家庭相冊本身提供了一個框架,符合我們對家庭的傳統觀念。你要重寫的話,肯定是一種重新觀看。”

家庭相冊中的那個“框架”,我們可能都不陌生——天真孩童、恩愛夫妻、慈祥老人,場景擺拍、家族合影、景點留念,標準的笑容、溫馨和諧的氣氛……在留下這些照片的時候,人們很少從中發現套路之外的可能。

而OFPiX主張打破這種套路。任悅坦言,一開始也覺得這個題目具有挑戰性,并不知道能不能做成。在中國人的傳統情感表達中,“家”是親密情感的核心,有一種含蓄的私密性,對家庭照片的反思性、批判性觀看,難免會讓人產生抗拒。“讓我自己來做可能都沒那么大勇氣,要面臨很多不愿面對的事情。”任悅說。家庭生活中有一些過于真實的東西——關系的破裂、疾病甚至死亡,是傳統相冊中溫馨的表象所無法言明的。所以這種“重寫”,算得上是一種坦誠、勇敢的行為。

每個人的“家庭劇本”

在三天高強度的工作坊編輯和一個月的精心制作后,10名成員拿出了完整的攝影書樣品,他們從不同視角、以不同的編輯思路,對家庭相冊可能的講述手法進行了無影燈式的印證。工作坊成員成長于五湖四海——重慶、陜西、內蒙、福建、浙江、廣東等,他們各自承載著不同的家庭故事,每個人身上都自帶劇本,對“家庭相冊”的理解,也產生了有趣的差異。

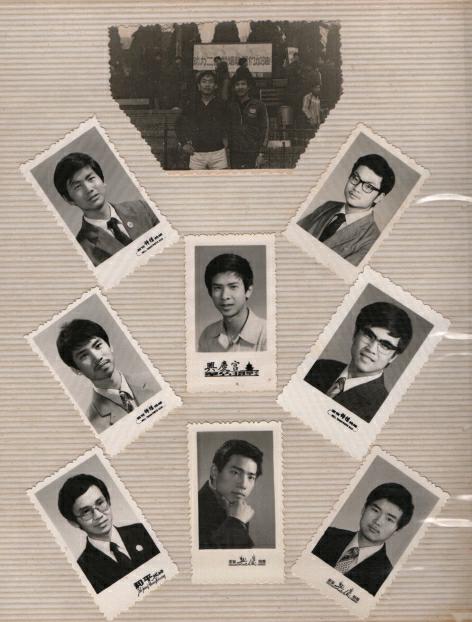

攝影師梁子龍帶著一種近乎冷峻的客觀視角,重新排列整理了五本家庭相冊。“我更愿意當成一個無關的人,單純地觀賞這五本相冊,以及照片本身。”他講述了一個相冊的故事,又添進返鄉新拍的照片,生成一條懷舊和尋根的線索。任悅認為這是一種“很遠的敘事”,但具有完整性。他最終的定稿,已經是第三個版本了。

白墨的《童年錄》和《西山葉落考》,也有一種“尋根”的意味,不過他聚焦于自己的成長軌跡,想表達對童年“金子般沉痛”的追憶。葉婷婷的《我們》選取了自己童年時期五年間的家庭照片,回憶了“家人、身邊的朋友以及他們所共同構建起來的生活”,一份既獨屬于個人,又可與千萬家庭發生共鳴的記憶。

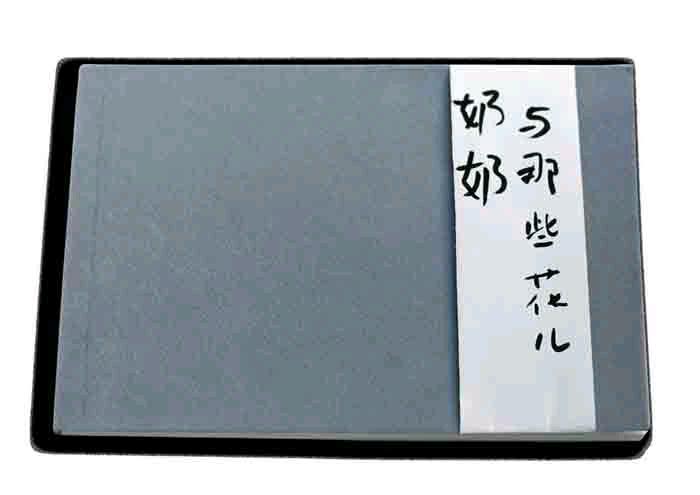

周娜的作品《奶奶與那些花兒》,照片的拍攝者和編輯者都是本人,這使得她在還原家庭成員真實樣貌與性格上發揮了最大程度的自由。書中照片的拍攝歷程有十年以上,而且主題是一般家庭照片中罕見的——親人的死亡。從由彩色轉向黑白的節點開始,便是奶奶的生命從鮮活到枯萎的轉折,細膩的敘事手法催人淚下。

和周娜一樣,焦冬子的《野》也全都用了自己拍的照片,不過多是“在路上”拍攝的。作為自由攝影師,焦冬子的生活有很多個“據點”,她并不認為這種生活是漂泊的,相反,她和家人走到哪里,家就在哪里,家庭影像也就在這些地方誕生。endprint

而張豪夫的作品《無法觸及》(《Untouchable》),用精巧的構思為老照片重新賦予了邏輯。這本書沒有裝幀,從左邊看是母親的時間線,從右邊看是父親的時間線,一整頁從中間攤開,兩人在同一時期的形象形成一種奇妙的呼應。張豪夫想通過這樣的梳理和對照,追憶那段所有人都無法再觸碰的時光,探求父母關系中曾經的裂痕和難以割裂的情感勾連。

自由攝影師吳皓的《曾近》,也是講父母與自己的關系,他用了傳統的相冊內頁,還加入了自己拍攝的照片,把對家庭氛圍的困惑還原到探討的語境中,成為一種解決困惑的嘗試。

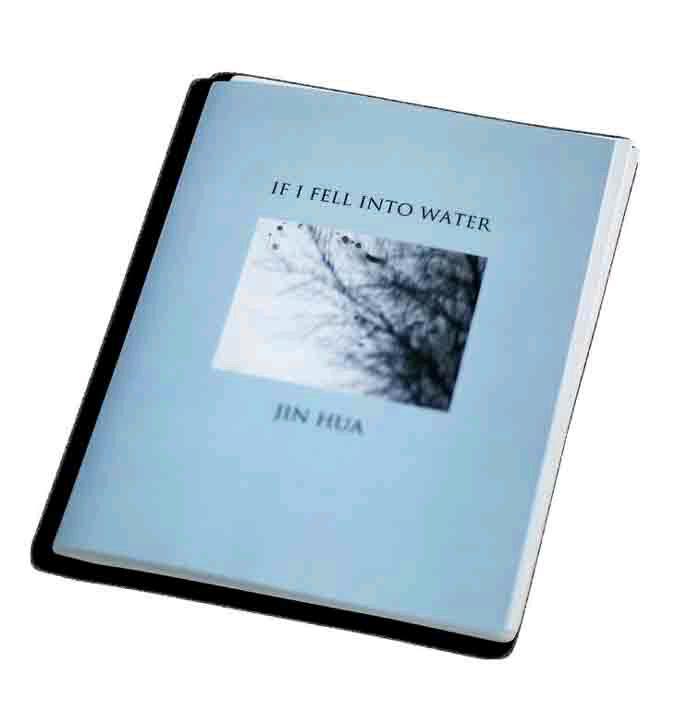

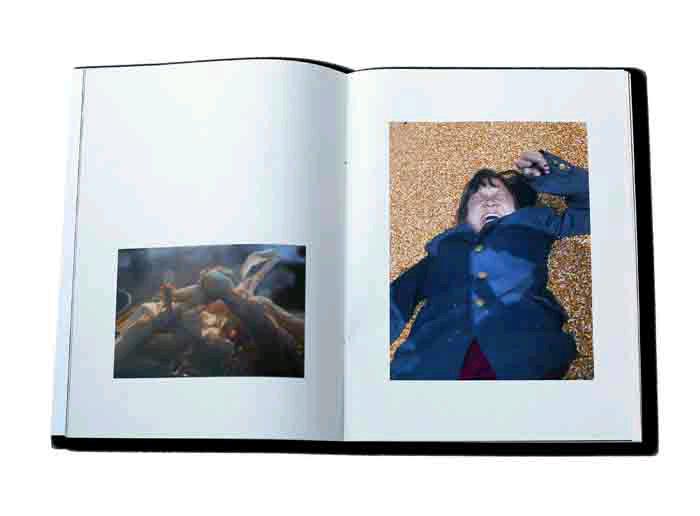

在“我”、父母、家族之外,還會有一些在我們心中很特別的家庭成員。金華的《如果我掉到水里》,“半虛構”了堂弟的生活軌跡,曾經相似的兩個人最終走上不同的命運道路,由此重新審視家庭和命運的關系;徐剛的《麗麗》是一本給妹妹拍的寫真集,麗麗身體欠佳,但性格十分單純善良,他的作品簡介只有一句話:“這本書是2017年回家過年期間拍攝的我的妹妹。她叫麗麗,我很愛她。”陳佳妮的《近》,則在找尋那位去了美國的、離自己很遠的姑姑,姑姑在家庭中的缺位,讓她產生了“魔幻的感覺”,當然更多的是想念。

“重寫”是一種延伸

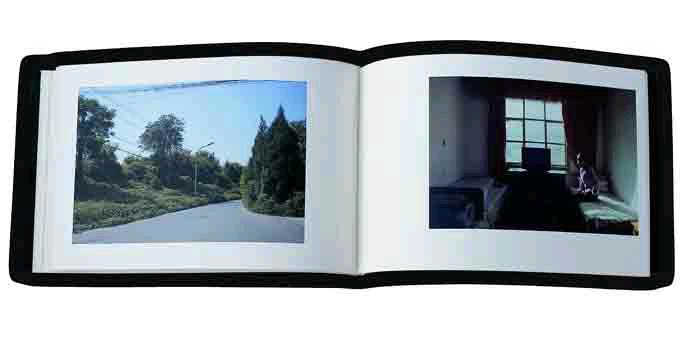

當所有人把作品攤開時,大家發現“家庭相冊”的概念延伸出許多可能。可以立足家庭中的影集,對老照片進行重新觀看和編輯;可以自己充當家庭攝影師,從拍攝伊始就實踐“重寫”;或者把老照片和自己拍的照片相結合,時光穿梭感和“探尋”意味油然而生。而且,在重新思考家庭影像的功能后,一些“非常規”的照片和編輯手法出現了。為什么家庭相冊里不能展現生活中的意外?為什么不能記錄極其平淡的日常?以往我們總是受困于儀式的思維,結果是家庭相冊的“宣傳味”兒越來越濃。

重寫,是這次工作坊區分于單純觀看老照片行為的重要特征。只是“看”的話,太簡單了。老照片的作者是時間,那種遙遠的美感怎么看都是好看的。而對于攝影書來說,真正重要的是作者意識,一種講完整故事的能力。任務開始時,工作室提出要做成手工書的形式,但“手工書”的重音不在“手工”,而是落在“書”上,圖像之間的關聯、敘述的邏輯是最重要的,手工制作的形式只是一種陪襯。

家庭相冊正處于一個時代的臨界點,它的功能正逐漸由“儀式”轉向“展演”。更確切地說,這次工作坊是站在時代臨界點上的一次嘗試。雖然回歸了紙質書的形式,但也并非要返回相冊的傳統,“我們不是要固定儀式感,而是尋求一種意義的生成”。

對家庭相冊的重寫,就是對家庭的重新認識。作為社會結構中最基本的單位,每一個家庭都值得被書寫。打破了框架和定式以后,或許我們會看到更多真實的家庭影像,還有影像背后形態更加多元的家庭。