《文學理論》課程教學改革的探索與實踐

劉春陽

(武漢大學 文學院, 湖北 武漢 430072)

《文學理論》課程教學改革的探索與實踐

劉春陽

(武漢大學 文學院, 湖北 武漢 430072)

作為目前各高校中國語言文學專業的必修課程,《文學理論》課程在課程定位、教學內容、教學手段、考評體系等方面都存在著困境。近年來,通過對課程性質、授課對象的精準定位,對教學內容的拓展,將論辯模式、學生主講模式、研究性模式等教學手段引入課堂,改革考評體系等方式,對該課程進行了改革,提高了學生對該課程的興趣和樂趣,取得了一定的成效。

文學理論;教學改革;教學模式;量化考評

《文學理論》課程(通常又稱《文學概論》①)是目前各高校中國語言文學專業的必修課程之一,也是整個文學專業基礎理論教學的重要組成部分。事實上,中國文學理論課程的設置有著悠久的歷史,早在民國時期,1913年頒布的《教育部公布大學規程》中,“文學門”里包括梵文、英文、法文、德文、俄文等在內的文學類和言語學類,都設置了“文學概論”課程;同年公布的《教育部公布高等師范學校課程標準》中,要求“國文部及英語部之豫科,每周宜減他科目二時,教授文學概論。”[1]上百年的歷史積淀,已經使得該課程在教學模式和教學方法上形成了較為鮮明的傳統。

然而,傳統往往具有一種惰性力量,制約著人們的思維方式和行為習慣。對于《文學理論》課程來說也是如此,目前的文學理論課程就至少由于因襲傳統而在如下幾個方面存在著困境:首先,教學內容滯后于當下的文學創作、閱讀、評論的實踐,甚至與文學實踐相脫節,這就使得課程成了理論、概念的堆積,變成了高頭講章;其次,教學方式上主要以“教師講-學生聽”這種單一的填鴨式教學模式為主,學生的積極性未能充分調動起來,課堂氣氛沉悶,結果是教師教得沒有成就感、學生學得不快樂;再次,傳統的考試評價體系,未能將評價與學生的文學實踐能力結合起來。有鑒于此,本人近幾年來從課程定位、課程內容、授課方式、考評體系等方面進行了一些探索,本文就是根據自己的教學實踐所整理出來的一孔之見,以就教于方家。

一、課程定位:是什么、講給誰?

作為一門理論課程,《文學理論》具有先天的劣勢,那就是理論知識的龐雜、艱深。幾千年來,中西方所形成的有關文學的理論多如牛毛,要想在有限的課堂時間內講清這些理論而又讓學生接受的話,幾乎是不可能的。按照伊瑟爾的說法,事實上存在著兩種理論:硬理論和軟理論。前者以自然科學為代表,其目的是進行預測、可以驗證,建立于事實的基礎之上;后者以人文科學為代表,其目的在于進行勾勒,既不能證實,又無法證偽,只具有相對的說服力。[2]文學理論顯然屬于軟理論的范圍,它是關于文學活動的思考,側重于研究文學活動中帶一般性的普遍的規律。而且,這種研究并不是由文學本身的知識所生發出來,“更多地是從外學科借取知識學動力來調整闡釋角度,從而維系本學科的知識生產架構和思想創新指向。”[3]美學、哲學、歷史學、社會學、政治學、人類學等等多學科知識都是文學理論所引進的外部資源。

然而,更讓人懊惱的是,在還沒有弄明白各種理論知識是如何進入文學的時候,我們又進入了“后理論的時代”。伊格爾頓在其《理論之后》一書中,開篇就提出了這一令人尷尬的局面:“文化理論的黃金時代早已消失。雅克·拉康、列維-斯特勞斯、阿爾都塞、巴特、福柯的開創性著作遠離我們有了幾十年。甚至R·威廉斯、L·伊利格瑞、皮埃爾·布迪厄、朱麗婭·克里斯蒂娃、雅克·德里達、H·西克蘇、F·杰姆遜、E·賽義德早期的開創性著作也成明日黃花。從那時起可與那些開山鼻祖的雄心大志和新穎獨創相頡頏的著作寥寥無幾。”[4]這些理論大師之后,人們對理論的興趣也越來越小,所能做的只是發展、增加、評論并運用他們的原創觀點解釋文學文本。《文學理論》課程的上述這些特點,使得課程本身對于授課教師及學生來說都是巨大的挑戰。

文學理論的知識系統本身所帶來的挑戰是一方面,接收對象也是《文學理論》教學實踐中必須要考慮的因素。《文學理論》課程通常開設在大學一年級的第二學期,隨著近年來培養方案、學分制度的調整,課程更是提前到了大一的第一學期。而且該學期學生剛剛進入大學,要經歷一個月的軍訓時間,實際上本課程只有12周24個學時的授課時間。在這24個學時中,很難講清一門理論性強、知識點多的課程,而且由于學生剛剛經受過高考應試教育的洗禮,幾乎沒有文學史、文學批評等任何前導性課程的知識儲備,對文學本身的理解也只是比較粗淺感性的認識,不可能上升到理論的層面來思考文學諸問題。這樣一來,在面對《文學理論》課程中的諸多陌生理論家、陌生的概念術語、范疇體系的時候,不知如何應對,進而會產生畏難心理。

移動互聯網的到來直接改變了人們獲取資訊的方式,也改變了人們的閱讀形式。特別是對于今天的大學生來說,手機閱讀幾乎成了一種最重要的閱讀方式,而移動閱讀所呈現的碎片化信息,導致他們很難走進具體的經典文本,進行深度閱讀。這樣一來,文學文本的精神價值就很難呈現出來,對學生的影響力也逐漸式微。當然,我們也看到,這種狀況不僅是中國目前的狀況,早在上世紀中葉,政治哲學家阿蘭·布魯姆就對當時大學生的文學素養做出過評論:“關于當代大學生,最令人震驚的事實是,再沒有任何經典書籍能夠塑造他們的愛好與想象。大體而言,當在生活中遭遇困難或考慮人生理想時,他們不再求助于書本,也不存在任何文學形象能夠體現他們心中的善與惡。這種現象反映出更深層的現實:人們對于最重要原則的常見理解和基本共識開始瓦解了,而這些原則正是我們時代的特征。《圣經》和莎士比亞作品在英語使用者受教育過程中所曾起到的作用,如今正大部分被流行的報章雜志和曇花一現的短命作家們的作品所取代。”[5]在阿蘭·布魯姆的時代,文學文本被流行報章雜志所取代,而在今天,文學文本則被各種軟文、雞湯文所取代。

因此,必須在對《文學理論》課程本身的抽象性、系統性、學科交叉性等特點,以及授課對象理論素養有限、淺閱讀等特征進行科學定位的基礎上,課程改革的實踐才能有的放矢。

二、課程內容:講什么?

《文學理論》課程之所以陷入困境,根本原因還是在于課程的理論性太強,內容艱深。這一點從所使用的教材上就可以看出,無論是國內應用范圍最廣的童慶炳先生主編的《文學理論教程》,還是引進的西方經典教材,如韋勒克、沃倫的《文學理論》,或者喬納森·卡勒的《文學理論入門》,基本上都是以理論的為主,文學性、故事性不強,吸引力不大。因此,從內容上尋找突破口是課程改革的關鍵。

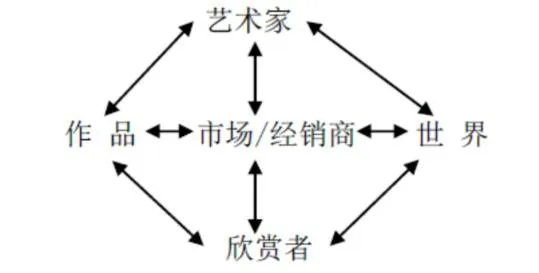

艾布拉姆斯認為,包括文學在內的一切藝術活動都應該包括世界、作品、作家、閱聽者這四個要素。他說:“每一件藝術品總要涉及四個要點,幾乎所有的力求周密的理論總會在大體上對這四個要素加以區別,使人一目了然。第一要素是作品,即藝術品本身。由于作品是人為的產品,所以第二個共同要素便是生產者,即藝術家。第三,一般認為作品總得有一個直接或間接地導源于現實事物的主題——總會涉及、表現、反映某種客觀狀態或者與此有關的東西。這第三個要素便可以認為是由人物和行動、思想和情感、物質和事件或者超越感覺的本質所構成,常常用‘自然’這個通用詞來表示,我們卻不妨換用一個含義更廣的中性詞——世界。最后一個要素是欣賞者,即聽眾、觀眾、讀者。作品為他們而寫,或至少會引起他們的關注。”[6]在艾布拉姆斯這里,藝術活動的四個要素并不是孤立存在,而是緊密聯系在一起的,作品處于中心環節,作為中介聯通了世界、藝術家和欣賞者。如圖1所示:

圖1 艾布拉姆斯四要素示意圖

艾布拉姆斯的這四要素之說成為當前《文學理論》課程所講述的重點環節,通常從以下幾對關系展開[7]:第一是看作品與世界的關系,一般講述文學在整個社會生活中的位置、這一位置使得文學具有哪些特殊的規定性、文學是對現實的被動反應還是高于現實生活、現實生活中的哪些素材能夠進入到文學作品的視野中、文學作品對社會現實生活又有著怎樣的影響、它在社會生活中是如何發生發展的等。第二是作品與作者的關系,一般講授文學創作的過程,包括創作的動因、心理機制是怎樣的,不同的作家形成了怎樣的風格、思潮、流派等等。第三是讀者與作品的關系,主要講授讀者的地位和作用是怎樣的,作品的接受過程、文學鑒賞、經典的過程等。第四是作品自身的關系,主要講授文學作品的內容、形式、文學語言、文學形象、文學意蘊等。從知識的系統性上來說,這涉及到了文學的性質論、價值論、創作論、作品論、接受論、批評論和發展論,形成了一個有機的整體。

新世紀以來,文學的生態已經發生了很大的變化,比如,文學活動越來越緊密地與市場、商業結合在一起;網絡文學異軍突起,根據網絡文學改編成的影視產品獲得很高的收視率或票房,并產生很大的影響;經典文學作品正逐漸被邊緣化,如此等等。然而,在艾布拉姆斯的四要素上建構起來的《文學理論》知識體系從總體上不能對這些新的變化做出及時、有力的回應,甚至說已經很難解釋今天文學活動的實踐。這主要是因為,在這一知識系統中,作品一直被置于分析的中心地位,這就產生兩個方面的弊端:第一,所分析的作品都是具有高度選擇性的,認為這些作品是其創作者獨創性的、有意圖的表達,符合某種美學的或倫理的“偉大的特質”,然而這樣就面臨著經驗上的困難,它無法解釋那些曾風靡一時而后銷聲匿跡的作品,或者剛創作出來時默默無聞而后成為“偉大”的作品,也就是說忽視了文學作品之所以被傳播接受的歷史和語境。第二,遮蔽了文學的差異性,當我們將所有作品納入到這個解釋框架之后,“無法看到文學歷史觀念的演變以及中西方的差異性,也無法了解各種文學類型、創作方法的出現以及規范的形成與變遷。”[8]18

因此,在授課過程中,筆者根據當前文學創作、接受的實際情況,適時對傳統的理論框架進行了調整,擴大文學理論課程的邊界。因為今天的文學問題不完全是“自律”的問題,而且是“他律”的,與市場、經銷商等緊密聯系在一起。作品與社會、作品、讀者之間的關系不是也不可能是直接連結在一起的,有市場、經銷商這一中介環節的存在。這樣一來,艾布拉姆斯的理論框架就變成了如圖所示②:

圖2 調整后的艾布拉姆斯理論框架示意圖

這一框架雖然只是對艾布拉姆斯的框架進行了微調,但是它更能有效解釋整個文學活動的實際狀況,比如,市場(經銷商)這一中介環節的存在就能夠很好解釋網絡文學蓬勃發展的成因,市場(經銷商)的存在,就可能使欣賞者所看到的作品是經過市場過濾后的作品。理論框架的變化強化了課程內容的多維性,在一定程度上能夠打通文學的“內部研究”與“外部研究”,也能夠有效融合文學研究的實證方法與批判方法,更能夠使文本的解讀落到實處。從授課效果看,這一理論框架也更容易為學生所接受。

三、教學方式:如何講?

教學內容的拓展,必然要求教學手段、教學方式的改革。沒有切實可行的教學方法的跟進,教學效果不可能有較大提高。近幾年,在講授該課程的過程中,堅持從課程及學生的實際情況出發,弄清學生的訴求,充分發揮學生的自主性,并嘗試把研究性的教學模式引入課堂,收到了一定的成效。具體到本人的課堂教學實踐,主要從以下幾個方面展開:

第一,抓住第一堂課第一個話題,激發學生的學習興趣。雖然剛邁入大學的新生存在著知識結構、閱讀量等方面的限制,但是都具有一定的閱讀體驗,所以先讓他們根據自己的閱讀體驗來區分《吶喊》、《明朝那些事兒》、《人間詞話》、《文心雕龍》、《管錐編》等等是不是文學作品,并展開討論,進而提出區分文學作品與非文學作品的依據和標準,這樣就能從具體的文學現象入手,上升到對涉及文學基本理論問題的思考,激發起探索的興趣,同時又從心理上接受了理論的準備。

第二,針對文學理論課程的特征,設計多種教學模式,如論辯模式、學生主講模式、研究性模式等。這些模式分別針對學生具體能力的培養,論辯模式主要在于培養學生的口頭表達能力和邏輯思維能力,以講授“文學是什么”這一問題為例,這事實上涉及到文學的本質問題,至少與“文學究竟是指什么東西”、“哪些東西才稱得上文學”、“哪些東西促成了文學”等問題相關。這時候筆者就讓學生圍繞近年來流行的趙麗華、車延高、柳中秧、周嘯天等人的詩歌展開辯論,爭辯其到底是否屬于文學作品,在辯論過程中,學生對文學的本質問題就會有更深入的理解。學生主講模式主要是培養學生資料收集能力、課堂組織能力以及應變能力。圍繞某一問題,提前一周選定某個同學準備并于下周主講這一問題,在講授過程中,教師點評,其他同學提問,主講者回應,這使得學生參與課程的積極性大為提高。研究性模式主要培養學生發現、分析、解決問題的能力,強調的是知識獲得的過程,將某一理論得以產生的社會歷史語境、思想資源等展示給學生,激發其自主學習和探究的動機,增強其自身參與知識建構的積極性和自覺性。

第三,根據文學的存在樣態,充分運用多種媒介手段,使不同的文本在互文中展開比較。在今天這樣一個圖像轉向的時代,電影與文學呈現出非常復雜的關系,甚至有人認為,電影與文學已經完全變成了一個主動者與受動者的關系,電影主宰了當代文學的創作,文學作品的價值也以能否被改編成電影來衡量。事實也是如此,20世紀的電影大都“轉譯”自19世紀甚至更古典的文學語言,而近些年來,更多的電影人將目光投向了當代的文學作品,電影的鏡像語言在某種程度上也影響了當代文學創作。因此,在授課過程中,將文學與文學的電影改編進行對讀,比較二者在講述同一個故事時的不同呈現方式,有利于加強學生對文學理論某些概念、問題的理解。比如,在講述“文學的語言”這一問題時,筆者挑取村上春樹《挪威的森林》的結尾與陳英雄改編的同名電影的結尾進行比較、昆德拉的《生命中不能承受之輕》的某一段語言與考夫曼改編的電影片段進行對讀,在這兩個例子中,前一個例子的文學文本更有感染力,而后一個例子鏡頭語言更有感染力,就是在這種比較中,學生們對“文學的語言”的理解更加深入。

第四,關注學生文學創作的實踐,將創作與評論有機結合起來。在講授“文學創作”這一部分內容時,筆者一般會提前布置一次文學創作實踐的作業,主題、題材、字數不限,作業完成后,筆者會抽取一些作品,讓學生自己談創作體會,并從中引申出創作理論,讓他們從自己的文學創作中體會構思、表達等過程,切實理解文學創作的規律。等到講授“文學批評”時,筆者再從此前學生創作的作品中挑選一到兩篇文章,以匿名的形式發給學生,在學生在不知作品由何人所寫、水平如何的情況下展開自由的批評,能夠有效培養學生的懷疑和批判精神,同時也能夠提升其語言表達、知識運用的能力。

實踐證明,這一系列教學方式的運用,激發了學生對于《文學理論》課程的興趣和樂趣,使學生由被動的知識接受者變成了主動的學習者、研究者、探索者。

四、考評體系:怎樣考、如何評?

考評體系也是《文學理論》課程改革的一個不可小覷的因素,適當的考評體系不僅可以促進學生鞏固所學知識,提高學習的積極性、主動性,而且可以為教師改進教學手段、檢驗教學效果提供依據。而傳統的考評體系主要是由兩部分組成:學生的平時作業、考勤、課堂表現占比大致為30%左右,期末考試占比70%左右。顯然,這種考評模式更為注重的是結果評價,考察的是學生的知識累積程度及記憶力,過程評價不足。鑒于此,筆者在如下兩個方面進行了調整:

第一,將平時成績和期末成績的比例各設置為50%,采用課堂內外相結合、量化與彈性相結合的考評體系,力爭全面客觀反映學生的邏輯思維能力,探索問題、解決問題的能力。加強平時考核在總成績中的權重,把過程性評價與結果評價結合起來,將考核貫穿于課程教學的全過程,使單純依靠期末突擊投機取巧的方式通過考試幾乎不可能。在平時成績的考評中,細化評定項目,比如課堂討論、課堂辯論、課堂主講、寫作實踐、批評實踐、課下互動等。學生每一次參與課堂討論或辯論的內容以及發言的邏輯性都記錄在案,根據邏輯的自洽性以及內容的說服力來計分;課堂主講主要由筆者以及同學的認可度來打分;寫作與批評實踐則根據內容的充實程度、寫作技巧的圓熟度等進行評價;課下互動主要根據同學就課程問題或者寫作實踐等問題與筆者的互動程度來決定。平時的各項成績都在期末考試前向學生公布,盡管這種計分方式給筆者帶來了相當大的工作量,但這種計分方式既有理論的反映,也有實踐的記錄,對師生雙方都具有一定的約束力,并做到了客觀、公正、透明,得到了絕大部分選課同學的認可。

第二,改革期末考試的出卷形式,取消客觀性試題,采取開卷考試的形式。這主要是基于《文學理論》課程的特性而來,在本課程中,存在著很多富有爭議性,甚至懸而未決的問題,即使有些理論在解釋某些問題時具有有效性,但并不意味著就是放之四海而皆準的真理。比如在對“文學與社會生活的關系”、“文學的社會功能”等問題的理解上,這些問題“根本就是一種具有社會歷史性與意識形態性的價值判斷,沒有什么絕對客觀的、普遍使用的‘標準答案’,因而不應該也不可能設置為知識性的選擇題或填空題。但一旦設置成這樣的題目,就只能依據教科書上的‘圣旨’進行回答,一字不能改。這是非常典型的、以科學化、標準化名義行使的文化暴政與知識暴政。”[8]19所以,期末試卷主要以對作品的分析、對某一文學現象的看法或小評論文主要體型,給學生探索創新的機會,培養學生分析問題、解決問題的能力。

綜合起來看,《文學理論》課程的改革必須建立在對課程本身以及授課對象精確定位的基礎之上。通過拓展文學理論內容的邊界,使授課內容貼近當下文學生產與接受、閱讀與評價的實際;改變傳統滿堂灌的教學方式,引進多種教學模式,激發學生的學習自主性;不斷完善考評體系,真正實現其評定功能、反饋功能和激勵功能。惟其如此,《文學理論》課程的教學改革才能真正落到實處,實現教學目的。

注釋:

①關于“概論”、“理論”名稱的變化,在張法看來,這種變化既體現了不同時代學術背景的影響,也是學術界對整個學科預設的變化以及學人思考方式變化的結果。他說,這最突出的表現形式是:“在民國時期,主要稱‘文學概論’;共和國前期,主要稱‘文藝學’;在改革開放的變化中,到今天,‘文學理論’之名已經取得了實質性的勝利。”具體可參見張法:《中國文學理論學科發展回望與補遺》,《文藝研究》2006年第9期。

②美國學者亞歷山大在其《藝術社會學》中,將這一框架稱之為文化菱形,其整個藝術社會學就建立在這一文化菱形的基礎之上。具體可參見亞歷山大:《藝術社會學:精致與通俗形式之探索》,張正霖等譯,臺灣巨流圖書公司2008年版,第61頁。

[1]舒新城.中國近代教育史資料(中冊)[M].北京:人民教育出版社,1981:646.

[2]伊瑟爾.怎樣做理論[M].朱剛等譯.南京:南京大學出版社,2008:5-7.

[3]馮黎明.文學研究的學科自主性與知識學依據問題[J].湖北大學學報(哲學社會科學版),2012(2)36-43.

[4]伊格爾頓.理論之后[M].商正譯.北京:商務印書館,2009:1.

[5]阿蘭·布魯姆,等.莎士比亞的政治[M].潘望譯.南京:江蘇人民出版社,2012:1.

[6]艾布拉姆斯.鏡與燈——浪漫主義文論及批評傳統[M].酈稚牛,等譯.北京:北京大學出版社,1989:5.

[7]童慶炳.文學理論教程[M].北京:高等教育出版社,2004:5-6.

[8]陶東風.文學理論基本問題[M].北京:北京大學出版社,2007.

責任編輯 付友華

2017-03-05

10.3969/j.issn.1003-8078.2017.04.08

劉春陽(1981-),男,河南信陽人,武漢大學文學院副教授,博士。

武漢大學人文社會科學青年學者學術發展計劃“學術團隊項目”,項目編號:Whu2016005。

G642

A

1003-8078(2017)04-0029-05