國外考古學理論的新進展

——讀伊恩·霍德《糾葛:人與物關系的考古學觀察》

周玉端

2003年年底,馮小剛導演的電影《手機》火遍全國各大影院,影片講述了男主人公因為手機帶來便利和愛情的同時,也破壞了他們原本美好的家庭生活。兩位男主不約而同地將自己的過錯歸咎于藏污納垢的手機,歷經滄桑之后他們對其避而遠之。在現實生活中,也許我們不會像他們那樣將自己的問題推卸到一個技術產品上,但是又不得不承認,我們的生活確實已經陷入了與手機的不斷糾葛(相互依賴)之中。

回到更具普遍性意義的問題:人類何時開始與物品產生欲罷還休的糾葛感?糾葛是如何產生的?人類可否擺脫它?回答此類問題,考古學家因其具有長時段的歷時性觀察視角而更有先天優勢。斯坦福大學人類學系伊恩·霍德(Ian Hodder)教授所著的《糾葛:人與物關系的考古學觀察》①Hodder I., Entangled, An Archaeology of the Relationships between Humans and Things.Chichester:Wiley-Blackwell,2012.一書便是考古學家首次系統探索該類問題的嘗試。書中“糾葛理論”的提出代表了他近年來在考古學理論研究方面的新進展。除去“序言”“致謝”和“參考文獻”,全書正文222頁,共10章,大致可以分為糾葛理論的構建與運用兩個部分。令人耳目一新的是,該書作者還使用糾葛理論闡釋了中東地區農業和定居的起源與發展。

一、糾葛理論的構建與運用

為了全面構建和充分闡述糾葛理論,該書前八章都是圍繞這個主題進行的。正如任何新的理論都是建立在新的前提之上,該書作者在第一章就采取了不同于傳統的視角來看待“物”(things),指出物并非孤立的存在,每件物都處于一個物的關系網絡中,都依賴其他物而存在。比如肥皂需要水,熟食需要火。但是,物及其與外部世界的關聯總是被人忽略。比如我們看電視時卻不注意電視屏幕本身;人們購買的汽油可能來自遙遠的伊拉克,但只有汽油價格上漲時才意識到這種空間關系的存在;再如鐘表的年、月、時、分、秒的計時方式,都有著深刻的歷史原因,而人們常常意識不到物之間的歷史關聯。物還能夠將不同的人聯系在一起,比如兩個陌生人合租一間房。

在隨后的第二章到五章,該書作者進一步闡述了人、物之間的依賴關系。第二章的題目是“人依賴物”,主要是闡述人和人類社會對物的依賴性。實際上,人對物的依賴不僅在考古學領域得到關注,其他領域的研究也證明人的存在是依賴物的。人類只有借助于物才能夠生存,從事社交活動。不過,人類對物的依賴還取決于物的特性,并不是隨便一件物都能夠使人產生依賴和感知的。人對物的依賴對人產生一種約束和限制作用,人類能力的發揮將受限于所依賴之物。該書作者還舉出了許多案例來說明人類對物的依賴涉及各個層次,除了物質、經濟和社會層面上顯而易見的依賴外,甚至在心理層面上也有依賴性,比如物可以在我們悲痛時提供心理安慰,刺激我們的認知能力。

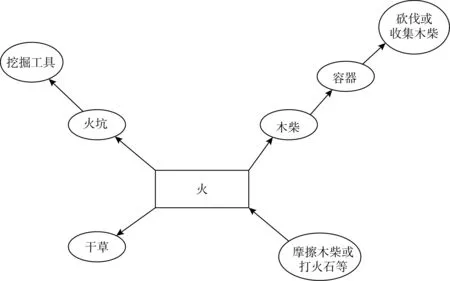

第三章的主題是“物依賴其他物”。物對于其他物的依賴體現在不同物之間存在的邏輯關系,這種邏輯關系有許多表現形式,從物的生命史看,生產與再生產、交換、使用、消費、廢棄、沉積等過程涉及不同的關聯形式,比如生產鐵需要火爐、燃料、火、風箱、礦石、錘子、鉗子、冷卻水等(見圖1);而使用鐵錘還需要一個木制手柄,廢棄行為則能夠使不同來源和功能的物品混合在一個垃圾坑中。物存在于物的關系網中,這就是物與物之間的相互依賴關系。

圖1 生火涉及的工具和過程

相比之下,第四章“物依賴人”則比較容易理解。物的生產、使用、修理和廢棄都依賴人的行為,物的生命史依賴人的行為鏈。第四章以動植物的馴化為例,闡述了動植物對人的依賴發生的過程。動植物的馴化需要人的照料,同時導致人類陷入各種形式的投入和勞動。人工之物并非一成不變,它們會損耗,更是依賴人的維護才能長期維持其狀態,比如土耳其加泰丘遺址(?atalh?yük)的房屋墻壁,其上可見經過人類長期的多次維護。自然之物也依賴人類有意識的維護,比如動物種類可能會滅絕,如果不注意保護森林,湖水可能會枯竭,等等。該書作者還舉例,在行為生態學等其他研究領域,也提供了物對人的依賴的案例。由于任何物都有生命周期,人們總是傾向于花費時間去維護它,以此延長其使用壽命;物的變化及其難以預知性會讓人投入更多的勞動、責任和義務,改變原有的時間安排,因此在物依賴人的關系中,還導致人類陷入物的活動軌跡之中。

第五章“糾葛”(entanglement)。由于該書作者在第二章到四章已經充分闡述了“人依賴物”“物依賴其他物”和“物依賴人”這三組關系是如何發生和表現的,加之很容易理解的“人依賴人”,這四個方面的依賴關系一起構成糾葛關系。這種糾葛關系存在一個有趣的特征,即人類依賴那些依賴人的物,雙向依賴的同時也帶來了各自的約束和限制。因此依賴是一種辯證的關系,它既能夠使對方發揮動能,也能夠限制其行為。第五章也討論了其他學者使用的類似“糾葛”或涉及人、物相互依賴的術語詞匯,比如行動者網絡(Actor-Network)、物質參與(Material Engagement)、操作鏈、行為鏈等。在糾葛關系中,各因素的變化往往難以預測,比如水壩的垮塌和滑坡的發生;同時,糾葛中的因素可能具有悠久的歷史,而這種歷史常常被人遺忘(即第一章所述物的歷史關聯往往不被人意識到),以至于人們總是誤以為變化是突然發生的,而非問題積累所致。由于人與物的不穩定性,以及偶然事件的發生,導致糾葛關系的變化難以預控。人、物的四種依賴和約束關系導致糾葛關系一經形成就會呈現出繃緊的狀態,當人類試圖增加確定性時,其所作所為又使人陷入更多的依賴關系之中。該書作者還嘗試分析糾葛的程度和類型,認為技術上復雜的物品涉及的糾葛程度比技術簡單的要更深些,比如長途運輸而來的珠子比河灘撿到的礫石有著更加復雜的糾葛關系。不同類型的糾葛關系在執行特定任務時效率不同,在傾向于發生變化的概率上也不同。最后霍德認為,“糾葛關系”就像是人類給自己挖了一個坑,一旦形成就再難以改變,這好比騎自行車,為了能夠讓車保持前行,人必須一直參與其中。

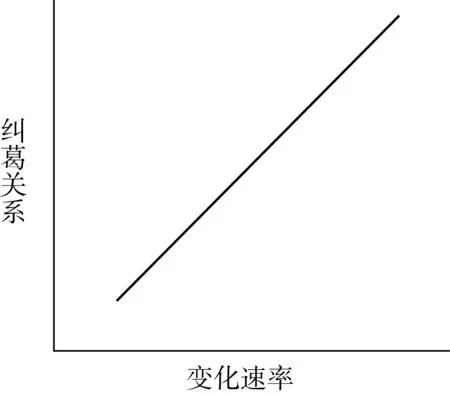

至此,霍德已經初步完成糾葛理論的構建,在接下來的三章中,他進一步從理論的角度闡述了糾葛關系所具有的特征。他指出人類在糾葛關系中趨向于尋求“連貫性”,無論是新的無調(音樂)的產生,還是網球呼叫機的發明,都與更加寬廣的糾葛關系(政治、社會等)有關,一方面要保持與傳統方式的“連貫性”,另一方面還要“適合”發揮其功能。這也是為何他提出一個新的詞匯“適合”(Fittingness)來指與功能相關的“適應”“適合”,同時它還強調“一致性”“連貫性”。人類的這種取向,導致外來之物(某個因素)能否進入物的特定糾葛關系網絡(特定系統)中并不簡單地取決于該物本身的優點,而更多地看它是否符合既有的糾葛關系。機動雪橇雖然能使狩獵更有效率,但是當代狩獵人群是否采用它還與其他因素有關,如何獲取機動雪橇?如何獲取機油?如何獲得金錢來購買?這些問題都會影響其決定。因此,是否使用機動雪橇更多的是由這些糾葛關系所決定的。正如人類社會從簡單到復雜,從慢到快的發展節奏,霍德認為糾葛關系一旦形成就難以逆轉,這一過程中的偶然事件和小規模事件都會增加糾葛關系的復雜度,從而使更多的人、物被納入到原有的糾葛關系網中,這進一步導致糾葛關系的復雜化,因此發展變化的速率也將加快。由于人們常常傾向于投入更多的能量來維持現有的系統,如此一來,復雜的系統更無逆轉變化方向的可能性(見圖2)。

圖2 糾葛關系與變化速率的關系

第九章的主要內容是糾葛理論的考古學運用。霍德以加泰丘遺址為例,展示了這個遺址早期人類所處的糾葛關系網絡,并用糾葛理論嘗試解釋中東地區的農業起源,給人耳目一新的感覺。

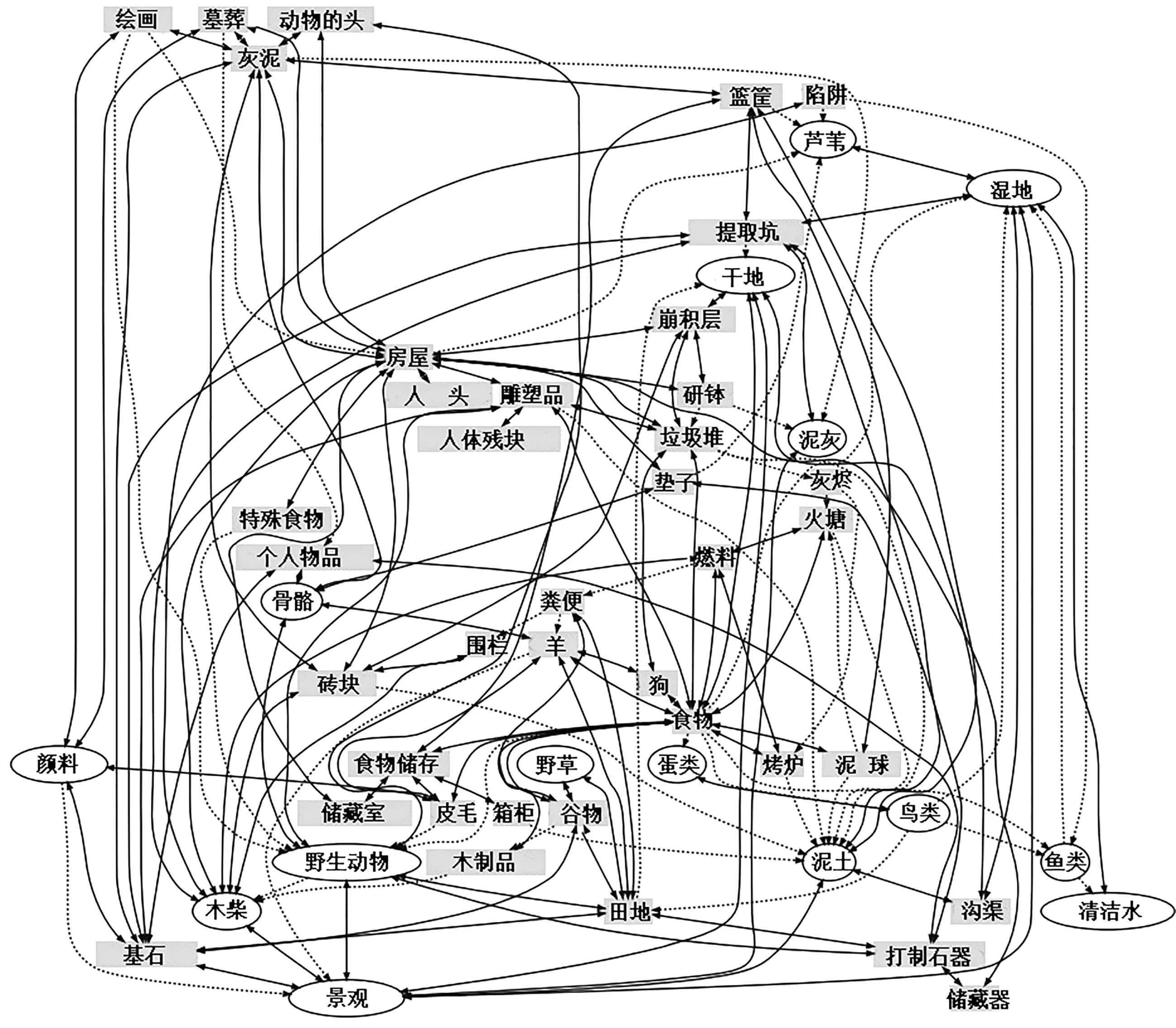

雖然霍德聲稱糾葛理論源自他在加泰丘遺址的田野考古工作,但是從前文的架構看,糾葛理論更像是他有感于日常生活中人與物的復雜糾葛關系而發。不過該遺址的精細發掘和豐富材料確實為他提供了一個觀察史前人類生活方方面面的絕好機會,建立物與其他物之間的關聯(依賴)相對容易,比如書中用“糾葛圖”(tanglegram)來直觀表現遺址早期階段泥土涉及的錯綜復雜的糾葛關系(見圖3)。在糾葛圖中,箭頭表示“依賴于”,有些依賴是單向度的,也有雙向的依賴關系。霍德發現圖中所有因素都或多或少地依賴人類,但方框內的物都明顯依賴人類,橢圓內的則沒有明顯地依賴人類(雖然它們在人類的干預下也會受到影響),不過他強調這種區分并不是絕對的,只是程度上的不同。霍德注意到,不同物在糾葛圖中的位置不同,所涉關聯的數量也不同,這說明它們在糾葛關系中的重要程度并不相同,如果那些糾葛關系較多的物發生變化,其影響也就更加深遠。通過對遺址不同時期糾葛關系的分析,能夠直觀展示何種因素發生了變化及其產生的影響,并呈現遺址上發生的具體人類行為。

圖3 加泰丘遺址早期階段泥土涉及的糾葛關系(注:虛線表示可能存在的依賴關系)

學術界對中東地區的農業和定居起源有很多解釋,如氣候變化、人口增加、食物資源的變化、饗宴和社會分化、新的象征與認知系統的出現等。著名澳裔英籍考古學家柴爾德(Vere Gordon Childe)的“新石器革命”就囊括了一系列新的文化因素:動植物的馴化、人口增加、剩余物資的儲存、定居、貿易、共同的社會組織、魔法巫術傳統、磨制石器、陶器、編織等。雖然很多人指出這些因素如何能夠幫助人類強化利用資源、定居和建設村社,但是霍德認為問題的關鍵在于人類為什么不得不依靠它們,這些因素本身所具有的優勢是構成人類必須依賴它們的充分條件嗎?霍德指出,這些因素在距今22000年前就逐漸相互關聯,隨著時間的推移,它們越來越糾葛在一起,形成了相互依賴的關系。在解決這一過程中的某些意外問題時,如氣候惡化、磚墻的傾斜和倒塌、廢棄物的形成等,人們陷入了更大規模的糾葛關系中。因此,所謂的“新石器革命”應該是人與物長期、緩慢增長的糾葛關系所造成的,人類走向新石器社會并非有意識的行為,而是糾葛關系的副產品。

在結語中,該書作者總結了該書的主要觀點,并對物及其物體性質、暫時性與結構、權力與能動性等進行了再次的重申和反思。霍德還使用公式的方式總結了該書的全部論據。最后,根據糾葛理論揭示的人類社會中人、物糾葛關系的加速發展現象,該書作者指出人們通常采用短視方法來解決問題,但是這些方法常常并未奏效,而是加重了問題,因此我們要反思人類的過往和為人之意義。

二、糾葛理論的意義

和以往自上而下的概念預設(考古學文化、社會等級等)不同,霍德采取了一種自下而上的操作方式,回歸到日常生活中的人類行為:修葺房屋、與自然災害作斗爭、制作泥磚、收集燃料、生火等,如此就可以揭開“定居”“人口增加”等簡單詞匯所掩蓋的復雜人類活動信息,通過追蹤糾葛關系的形成和演變來再現人類生活變化的細節,從而實現“透物見人”,并在更大的時空范圍內觀察糾葛關系變化所體現的社會變遷。該書作者還通過糾葛理論來分析中東地區的定居和農業起源,并得出具有創新性的研究結論。

糾葛理論是對整個人類社會進程中人、物關系的理論化表述,它能夠幫助我們從更加細微的層面去理解人類社會的過去和現在。從考古學研究的角度看,這種對人與物、物與物、人與人之間相互依賴關系的探索有利于各類考古資料的綴合,避免割裂原本具有行為邏輯關聯的考古材料,從而可以更好地理解遺跡現象、遺址形成過程和解釋變化。糾葛理論強調探索人、物之間的關系,通過建立它們所處的關系網絡來分析其存在的理由,這種關聯的研究思維使得加泰丘遺址的每項發現都有著超出發現遺物本身的意義,而不是孤立地看待某個發現,這是糾葛理論帶給我們的重要啟示。

糾葛圖的發明給考古學研究帶來了新的研究手段,可視化是其最重要的特征和優勢,它能夠使研究者直觀地看出圖中各個因子所處的位置,以及各個因子與其他因子之間的關系。不過,這種類似于網絡分析的圖像還有待于進一步發展和探索,它尚不能像社會網絡分析(social network analysis)那樣可以展示行動者的關系和反映社會結構,也沒有量化表達這種關系網絡中各因素的重要程度,因此也就無法在量化的基礎上進行定性分析。不過,糾葛圖本質上展示的是一種關系網絡,這也是霍德最近開始嘗試將糾葛圖轉化為網絡分析圖的前提和基礎,這種轉化在一些學術問題上已經取得了初步的積極結果①Hodder I.and Mol A.,Network Analysis and Entanglement.Journal of Archaeological Method and Theory,2016(4), pp.1066-1094.,值得期待今后的發展完善。

三、糾葛理論的問題

當糾葛理論運用到具體的研究中時,它對考古材料本身的要求很高,需要以精細的考古發掘材料為基礎;人、物關系(糾葛圖)的建立需要切實的考古證據,而不是主觀的想象。尤其是糾葛圖各節點的界定并不容易,比如樹木、樹葉還是樹枝,個人還是群體,房屋還是墻壁等。因此,如何界定節點將會影響研究,這是研究者首先面對的一個難題。

字里行間,霍德透露出他關于人類身處無限糾葛而無法自拔的悲觀態度:“給自己挖了一個坑”,“糾葛關系一旦形成就難以逆轉”,“人為物所累”。不可否認的是,糾葛關系引導甚至是限制了人類的能動性,但是否真如他所說的那樣難以逆轉?過于突出物的能動性可能會鼓勵那些逃避責任的行為,就像《手機》中的兩位主人公將自己的過錯歸結到手機,談“機”色變而不敢面對自己的錯誤,這也是糾葛理論所面對的倫理問題。如果一切都是人類無力改變的,或者即使人類嘗試發揮能動性也只能走向更大規模的糾葛,那么所有的變化都可以直接用糾葛理論來解釋,研究者只能夠停留在糾葛理論的框架內以完善其理論的細枝末節?相比20世紀80年代后過程主義潮流對個體能動性的鼓勵態度,在糾葛理論中個體的能動性似乎在很大程度上被否定了。

該書作者認為,既然人對物的依賴并不只是由物的特性所決定的,更多的是一種“希望采取何種方式與物互動”的抉擇,那么通過有意識的自我評估,人類仍然有可能做出適當的取舍,比如素食主義者對肉類食品的拒絕,極簡主義者和環保主義者都減少了對物的依賴。個體的能動性并未消失,放棄那些不必要的關系網絡和欲念不就能夠減少我們對物的依賴了嗎?不過,這在霍德看來似乎是難以實現的,他在書中認為人類總是趨向于維護現有的關系,維護物品的完好狀態以“延長其使用壽命”,因此糾葛關系只會變得更加復雜;其實這是糾葛理論的一個預設前提,不過這個前提似乎并不總是可靠的,它難以解釋那些在發展中變簡單的社會,也無法解釋當今社會出現的一些反物質主義的潮流。

四、小 結

像該書作者的其他諸多作品一樣,該書參考了各個學科的文獻,比如歷史學、哲學、考古學、社會學、人類學等。讀者時常可以從其他書中找到似曾相識的理論主張,比如能動性、物質性(Materiality)、物質參與、行動者網絡理論、行為考古學、操作鏈等,對這些領域研究成果的吸收使得霍德的糾葛理論能夠在理論層面得到更多的支持,因此糾葛理論的提出是在吸收借鑒基礎上的創新,與以往的進化考古學、行為生態學等宏觀的理論相比似乎更加具體而微。它不僅對西南亞的新石器時代考古具有重要意義——以加泰丘遺址的發掘為范例,在糾葛理論指導下的細致發掘和闡釋農業社會的生成,對于所有研究文化變遷的考古學家而言都具有重要啟示——將文化變遷視為糾葛關系的變化,將變化落實到具體的人類行為及其與物的關聯上。不過,作為現代考古學理論的新發展,糾葛理論目前還處于進一步的討論之中①Hodder I., Studies in Human-Thing Entanglement.Open access book, 2016,pp.1-174.Watkins T.,Reviewed Work(s):Entangled:An Archaeology of the Relationships Between Humans and Things by I.Hodder.Paléorient, 2013(1),pp.217-219.Hodder I.,The Entanglements of Humans and Things:A Long-Term View.New Literary History,2014 Winter(1), pp.19-36.,并且在方法論層面上正嘗試走向網絡分析②Hodder I.and Mol A.,Network Analysis and Entanglement.Journal of Archaeological Method and Theory,2016(4), pp.1066-1094.,雖然也遭受到不少學者的質疑,但它是一個值得我們關注的新的考古學理論探索方向。