山西造像碑及其風格脈絡

陰 胡春濤

山西造像碑及其風格脈絡

陰 胡春濤

本文主要依據實地調查所獲得的山西有紀年造像碑遺存,并結合其他材料,對山西5~8世紀造像碑風格演變的特征與脈絡進行梳理,力求在造像碑類型、特征以及風格來源等方面進行探討,宏觀勾勒山西造像碑發展演變的脈絡以及與周邊地區造像碑風格之間的關聯。

山西 造像碑 遺存 風格

造像碑,是一種具有特殊形制的宗教造像形式,集中出現于中國5、6世紀的北方地區,主要分布在今天的陜西、山西、河南、甘肅以及安徽北部等地區。數量以北朝時期的居多,南方的南朝造像碑在南京和四川地區有少量遺存[1]。這種具有獨特藝術形式的宗教遺存,在隋代以后日漸衰落,至9世紀的晚唐尚有少量遺存。在形制上,造像碑主要可以分為兩種,一種是扁體碑形,另一種是四面體柱狀[2]。完整的造像碑一般具有碑首、碑身和碑座,現存多數造像碑只有碑身,間或存有碑座或碑頂,在碑身上開龕雕刻有宗教偶像,同時還鐫刻有供養人姓名和發愿文。在宗教屬性上,這種石刻造像以表現佛教的內容為多,但也有反映道教的內容以及少量表現其他宗教內涵的造像碑。造像碑一般由宗教團體——邑社組織出資雕造的,常豎立在寺觀、村口或路旁,用于傳達宗教的信仰觀念,接受信眾的供養,屬于“小型紀念碑雕刻之一”[3]。造像碑蘊含著豐富的歷史信息,是研究宗教、民族、藝術、文化等方面的重要資料。

一、山西造像碑遺存

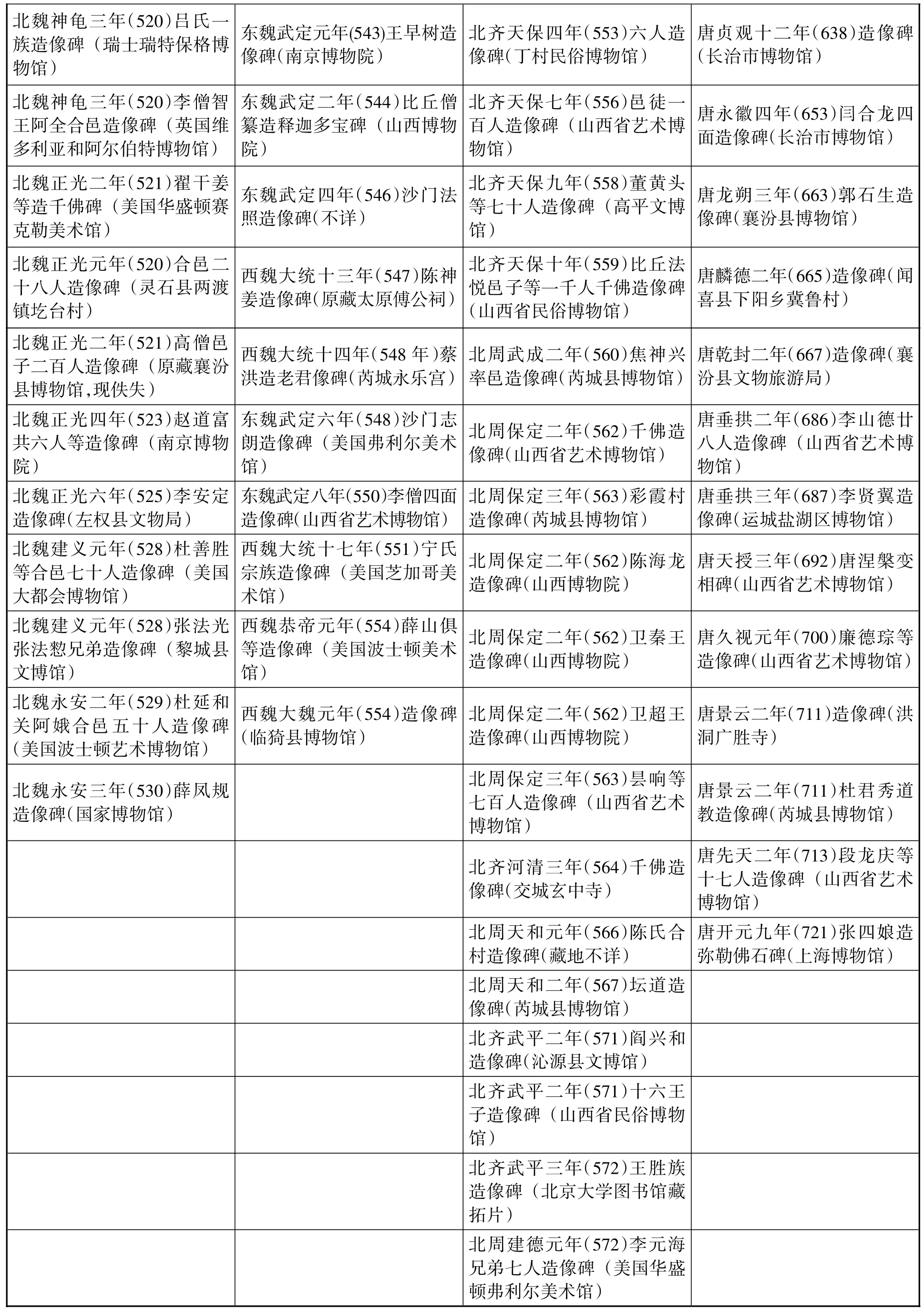

據不完全統計,山西造像碑近200通,分布比較散,除了在山西的博物館、文管所等單位保存外,在南京、上海、北京以及海外的博物館還有收藏。山西造像碑主要集中出現于從5世紀末至6世紀末的一個世紀內,包括北魏以及北朝晚期的東魏、西魏以及北齊、北周。隋唐時期已見頹勢,雕造的造像碑數量并不是太多。以下主要通過筆者實地調查并結合其他材料獲得72通山西有紀年造像碑,羅列于下,以窺5-8世紀山西造像碑遺存的情況(表1)。

表1 山西有紀年造像碑

佛教造像碑最初在山西興起[4],而且山西是造

像碑分布的主要區域之一。造像碑形式的宗教遺存廣泛地分布于太原以南的地區[5],除搜集到的有紀年造像碑外,尚還有一定數量的無紀年造像碑遺存,散布于山西各博物館、文管所以及寺廟古建筑內,還有待進一步進行全面的搜集與整理。

續表1

二、山西造像碑的風格脈絡

從5世紀至8世紀,山西造像碑都有留存。以下依據目前調查的造像碑遺存(包括上文所列有紀年造像碑,也有經田野調查所獲得的無紀年造像碑),并結合其他材料,從宏觀上對山西造像碑風格演變的脈絡進行梳理,包括對其類型特征、風格演變、風格來源以及與周邊地區造像風格的關系等一些問題進行探討。

(一)北魏時期造像碑特點與風格

山西現有最早的造像碑遺存出現于北魏的太和年間,從公元477年至510年這個時間段,這是山西造像碑發展的第一個階段。造像碑遺存主要集中分布于現在的長治、晉城地區,如武鄉、潞城、高平、陵川、澤州、沁水、陽城等地。比較代表性的實例有:北魏太和十七年(493年)沁水千佛造像碑、北魏太和二十年(496年)高平邑子等千佛造像碑(圖一)、陵川千佛造像碑、北魏王黃羅等造像碑、澤州尹寨千佛造像碑、晉城崇壽寺千佛造像碑等。造像題材主要是千佛和一佛二菩薩;一般四面造像,碑陽、碑陰的布局基本上是碑上部排布小佛方龕,碑下部開主龕;造像材料基本上是當地的黃砂巖;造像有著濃郁的晉南地方風格,與云岡石窟造像保持了一定的距離,主尊佛造像高肉髻、面相飽滿,雙耳外侈,袈裟貼體,腰身向內收,顯得比較苗條,通常結跏趺坐,施禪定印,兩側脅侍菩薩常高舉類似于麈尾的器物;造像銘刻題記的特點:字徑小,點畫圓潤、多隸意、字間距緊密,是平城時代書法題刻的風格;題記內容主要是紀年和供養人姓名,未見大段發愿文,題刻位置為碑陰及龕下;造像碑出現過供養人題名較多的情況,如北魏太和二十年(496年)高平邑子等千佛造像碑、王黃羅等造像碑,但基本沒有出現供養人像。

千佛題材的造像碑在北魏時期多個地區出現過,如甘肅和陜西等。山西千佛造像碑與陜西關中、甘肅隴東地區的同類造像碑之間存在差異。從山西早期造像碑的淵源來看,這種成熟的造像碑風格應該受云岡石窟的影響。山西是北魏政權的重心所在地,在5世紀的最后二十五年里,山西的東南地區是北魏從平城至洛陽重要交通樞紐,山西早期的造像碑基本出自這一地區。千佛及一佛二菩薩的題材在山西的石窟造像中比較普遍地流行。從歷史和地理的因素考慮,與甘肅隴東地區和陜西關中地區相比較而言,山西北魏太和年間的千佛造像碑應該體現為這一地區獨特的風格。

北魏遷洛后的山西造像碑分布范圍較前期要廣,公元516-530年間是山西北魏造像碑發展的第二階段,分布的范圍要比第一階段更廣泛,包括今運城、臨汾、長治、晉城等地。主要實例為:北魏熙平元年(516年)的酒廣宗等五十人造像碑至北魏永安三年(530年)的薛鳳規造像碑。這14通碑都為扁體造像碑,集中出現于516-530年間,形制上主要以蟠螭頂碑為主,早前流行的平頂碑和拱頂碑在這一時期逐漸式微;從小龕的龕形來看,無裝飾的方形龕貫穿北魏始終;將供養人像安置在屋宇內是這一時期比較特殊的地方,而且流行騎馬或乘牛車出行的供養人像,并且碑陰及碑左右都安排有供養人像的布局方式占了主流,且在碑陰都是在主龕下布置成排的供養人像,如邑主呂雙等造像碑、趙道富共六人等造像碑、杜善勝等合邑七十人造像碑、杜延和關阿娥合邑五十人造像碑都是這種流行樣式的代表。

圖一 北魏太和二十年

在這一階段有兩種類型的造像碑。第一種類型是在第一階段的基礎上發展起來的,既延續了方形平頂碑的形制及以千佛與主龕一佛二菩薩的題材及組合方式,又體現了一些新的特點:出現了大量的供養人像,而且分層布列人像;造像有了一些變化,如佛像的造型趨于消瘦;雕刻方式改變,以細密線的方式來表現袈裟的衣紋;出現了衣擺覆座的形式。這一類型代表的實例有:邑主呂雙等造像碑、邑主馬光仁酒榮等造像碑(圖二)、呂氏一族造像碑、翟干姜等造千佛碑、趙道富共六人等造像碑、李安定造像碑等。從形式及地理因素考慮可知,此階段的這一類型是本地太和年間造像碑風格和陜西關中造像碑風格相融合形成的。在造像碑上分層式排布的供養人像在北魏太和年間的山西還未流行起來,但在陜西關中地區的造像碑上有所體現,如陜西長武縣昭仁寺北魏造像碑之一碑陽的下部有四排供養人像,此碑雕刻于北魏太和前期[6]。而以平行多線紋為特征以往學術界稱之為“鄜縣樣式”[7],雖然這種觀點受到質疑[8],但雕像的衣紋呈細密線分布的形式成為關中地區造像中獨特的表現形式,山西北魏晚期出現在造像碑上的這種細密平行線的雕刻手法來自陜西關中地區的影響。

圖二 北魏神龜二年(519年)邑主馬光仁酒榮等造像碑碑陽

從北魏520年以來,逐漸發展起這一時期的第二種類型,即碑的形制為蟠螭頂碑,碑陽的碑額處開龕造像,碑身中上部開主龕,龕下雕供養人像,碑底刻發愿文;碑陰碑額處也開小龕,碑陰、碑左右在形式上變化稍多,但一般為供養人像或供養人名。這一類型代表的實例有:李僧智王阿全合邑造像碑、高僧邑子二百人造像碑、杜善勝等合邑七十人造像碑(圖三、圖四)、北魏永安年間的杜延和關阿娥合邑五十人造像碑、薛鳳規造像碑等。縱觀山西周邊地區,如關中、豫北等地,這種類型的造像碑更多地出現在北朝晚期,像山西北魏時期形成的這種類型,應該是山西造像碑在北魏晚期時出現的獨特樣式。

(二)北朝晚期造像碑特點與風格

北朝晚期的造像碑遺存是山西造像碑中數量最多的,從整體風格來看,這時期一方面延續了北魏第二階段造像碑的造像風格,另一方面則發展起這一時期具有代表的造像類型,并保持了和關中地區造像碑之間的聯系。從534至572年的北朝晚期,由于地域的不同,東魏、北齊與西魏、北周之間存在不同之處。

圖三 北魏建義元年(528年)杜善勝等合邑七十人造像碑碑陽

圖四 北魏建義元年(528年)杜善勝等合邑七十人造像碑碑陰

東魏、北齊在北魏第二階段的基礎上發展起簡化的形式,碑身上部開主龕,下部刻發愿文,如志朗造像碑、羊頭山造像碑、張祖造像碑、天保七年邑徒一百人造像碑、閻興和造像碑等;另一種則是碑上部開主龕(或造像),下為供養人像,或有發愿文,如王早樹造像碑、天保四年造像碑等;或碑額處開龕,碑身為分層排列的線刻供養人像及題名,代表的例子有:常光慶兄弟造像碑、沙門法照造像碑、董黃頭七十人等造像碑(圖五)、王勝族造像碑等。這些類型與北魏第二階段的造像碑形式都有一定的聯系。除此以外,東魏、北齊階段還有一種類型為四面柱狀造像碑,如李僧造像碑、洛音村的二通造像碑、比丘法悅邑子等一千人千佛造像碑等為代表。這些碑為四面造像,每一面上下開三龕,這一形式是這一時期內比較獨特的造像類型,應該與晉東南大量出現的造像塔柱有一定的聯系。

圖五 北齊天保九年

圖六 西魏恭帝元年

整體來看,由于地緣的關系,西魏、北周這一時期的造像碑與關中造像碑保持了比較密切的關系,如題材(騎馬與坐牛車供養人、碑額金烏和蟾蜍)、雕刻手法(主尊像袈裟擺類軟泥條手法)等明顯受到了關中影響[9]。這一時期在類型上發展了兩個或兩個以上主龕相疊,將小佛列龕的形式組合進造像碑的布局之中,這種類型受北魏時期第二階段的第一種類型的影響比較大,如巨始光造像碑、陳神姜造像碑、北周保定二年(562年)千佛造像碑、陳海龍造像碑、衛超王造像碑等;另一種類型為單列龕或雙列龕,即從上至下開多個主龕,呈一列或雙列分布,如寧氏宗族造像碑、大魏元年(554年)臨猗造像碑、薛山俱等造像碑(圖六)、衛秦王造像碑、曇響等七百人造像碑、陳氏合村造像碑等。以上兩種類型都能在北魏山西造像碑中找到來源。還有一種類型則為道教造像碑,如蔡洪造老君像碑、彩霞村造像碑、壇道造像碑、李元海兄弟七人造像碑等。陜西關中地區出現了中國最早的一批道教造像碑,現今收藏于耀縣碑林、臨潼博物館等地,著名的有北魏太和二十年(496年)姚伯多造像碑、太和二十三年(499年)劉文朗造像碑、景明元年(500年)楊縵黑造像碑等等[10]。山西的道教造像碑主要集中在芮城一地,這些造像碑是直接受關中地區道教造像碑的影響而產生的。

(三)隋唐時期造像碑特點與風格

隋代山西造像碑的數量不多,分布于今芮城縣、稷山、隰縣、陽曲等地。整體來看,隋代造像碑體現了從北朝至唐代的過渡性風格。形制上以扁體拱形碑為主,出現了一例比較特殊的圭形道教造像碑,沿用了北周時期造像碑的形制;小龕龕形圓拱龕和帳形龕共存;布局由單龕發展成主龕左右及龕下開小龕和兩個主龕上下排列;龕內組合中的數量越來越多,由一尊發展成一鋪三身、一鋪五身、一鋪七身;造像主尊的下擺由簡至繁,造型面部渾圓,身體健碩。

唐代山西造像碑主要分布在今運城、臨汾、長治、晉城等地,尤以前兩地居多。這一時期扁體蟠螭頂碑是最流行的形制,隋代流行的拱頂碑這一時期偶有出現。從小龕來看,這時期最有特點的是圭形龕和帳形龕、方形龕或尖拱龕的組合,圭形龕位于碑額,螭龍兩爪之間圭形龕,龕內雕一倚坐佛或結跏趺坐佛,帳形龕內雕像組合為一佛二菩薩、一佛二弟子二菩薩、一佛二弟子二菩薩二力士。尖拱形龕在這一時期也比較流行,龕楣素面或沒有龕楣。小龕的布局形式以主附配合為主,尤以次龕在主龕之上為多。造像的單龕組合方面以一鋪五身及數量更多組合較常見,甚至出現了一鋪九尊的龕。主尊坐姿以結跏趺坐和倚坐為主,前者尤多,雙足藏于袈裟內,未見到現右足者。主尊身后多無背光。雕刻的供養人像都是蹲踞式,還有一半的數量是沒有雕刻供養人像的。

圖七 唐垂拱二年

唐代造像碑最為突出的類型是在碑額處開圭形龕(由蟠螭后肢形成類似圭形),碑身開主龕,碑底刻發愿文,實例有:郭石生造像碑、李山德造像碑(圖七)、李賢翼造像碑、唐涅槃變相碑、廉德琮造像碑、景云二年造像碑、段龍慶造像碑、張四娘造像碑,這種類型的造像碑由北魏時期第二階段第二種類型發展而來,經過北朝晚期的發展,在武則天時期前后普遍流行起來。

本文為南京藝術學院科研項目《晉中南地區造像碑的考察與風格研究》(項目編號:XJ2011014)階段性研究成果。

[1][9]李靜杰《佛教造像碑分期與分區》,《佛學研究》1997年第00期。

[2]中國大百科全書總編輯委員會《考古學》編輯委員會、中國大百科全書出版社編輯部編《中國大百科全書·考古學》,中國大百科全書出版社,1986年,第640頁。

[3]王子云《中國雕塑藝術史》(上),人民美術出版社,2012年,第309頁。

[4]王靜芬著《中國石碑:一種象征形式在佛教傳入之前與之后的運用》,商務印書館,2011年,第121頁。

[5]李靜杰《佛教造像碑分期與分區》一文中原東部地區造像碑的分區中,屬于山西省內的有兩個區域:晉中區和晉西南區。李靜杰《佛教造像碑分期與分區》,《佛學研究》1997年第00期。

[6]張燕、趙景普《陜西省長武縣出土一批佛教造像碑》,《文物》1987年第3期。

[7]松原三郎《北魏の鄜県樣式石彫につぃて》,《國華》(第753號),1954年。

[8]齊藤龍一《中國南北朝時代の“鄜県樣式”仏教道教造像に関する再検討》,《中國美術の図像學》,日本京都:京都大學人文科學研究所,2006年。

[10]李凇《涇渭流域北魏至隋代道教雕刻詳述》,李凇《長安藝術與宗教文明》,中華書局,2002年,第364-366頁。

(作者工作單位:南京藝術學院博士后流動站,廣西藝術學院造型藝術學院)