貴州少數民族音樂術語外譯的部分問題研究

陳馨婷

摘 要:長期以來,嚴謹規范的少數民族音樂文獻術語外譯資料十分匱乏。少數民族音樂術語譯至漢語,再從漢語譯至外語需要經歷“二次外譯”的過程。本文以幾個出現頻率較高的貴州少數民族音樂術語為例,分析和探討了它們在外譯中存在的部分普遍性問題和相應的解決方案。力圖通過對類似問題的研究實踐,尋求和歸納貴州少數民族音樂文獻術語外譯的工作途徑和經驗。

關鍵詞:貴州少數民族;音樂術語;外譯

中圖分類號:J607 文獻標識碼:A 文章編號:1671-444X(2017)01-0119-06

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.01.017

一個多世紀以來, 在文化大融合的全球化態勢下,跨國家、跨地區、跨文化間的音樂活動需求日益增加,翻譯行為日益廣泛和深入地發生于音樂專業學術論文、學術會議、專家講學、演出推介等日常工作活動的各個方面。雖然科技的進步使受眾直接接觸田野采風和演出現場取回的音像材料變得十分容易,但是通過書面文獻和口頭講解對音樂研究成果和發現進行傳播、交流的方式依然不可替代,而且需求日增。《辭海》中“翻譯”一詞的解釋為:“把一種語言文字的意義用另一種語言文字表達出來”。《牛津詞典》中“翻譯”一詞的解釋為:“to express the meaning of speech or writing in a different language”。由此可見,在不同的文化背景中,對“翻譯”行為的理解基本是一致的。翻譯的作用和意義在于幫助受眾盡可能確切地理解和掌握被翻譯的內容,體驗被翻譯的文化。一般來說,翻譯分為譯入和譯出兩個方向,譯入指將外語文獻翻譯成母語,體現對“他文化”的輸入和接受;譯出指將母語文獻翻譯成外語(外譯),體現對“自文化”的輸出和推廣。

一、中國少數民族音樂術語外譯的歷史與現狀 我國20世紀翻譯出版的音樂術語辭典及專業理論文獻很大一部分是通過外文譯入,體現出西方音樂文化對中國的強勢影響,導致了音樂界很長一段時期的“西方中心”思潮。20世紀初,第一部西方音樂理論譯著《樂典教科書》由英語譯作日語,又由日語轉譯至中文,標志著對音樂論著的系統翻譯開始在我國出現。[1]新文化運動以后,翻譯家林語堂、傅雷等也對音樂方面的著作進行過涉獵,但針對音樂專業理論的譯著依然十分稀少。20世紀50年代起,中央音樂學院、上海音樂學院等開辦了音樂文獻翻譯室,為國內音樂學人譯介了大量蘇聯和西歐的音樂文獻著作。[2]老一輩音樂學者很早就非常重視將中國的音樂學術研究成果介紹到國外,但是由于培養兼具外語、中文和音樂專業知識技能和文化素養的音樂翻譯專業復合型人才難度大,文獻翻譯工作艱巨與清貧、影響收效慢等種種原因,音樂專業翻譯工作一直在艱難前行。

近年來,隨著國家影響力的增強,世界將越來越多的目光投向了中國文化藝術領域,迫切期待更多地了解中國,中國民族民間音樂的受眾群體變得越來越國際化了。外譯中國音樂理論文獻術語求大于供,遭遇貯備不足、無經典可參照、無權威可查找的囧境。不少母語非中文的外國學者如香港浸會大學美藉學者John Winzenberg(文盛伯)等人已經開始主動從事中國音樂的譯介工作。[3]國內已出版的中國音樂外譯文獻較多側重于在國內外影響力最大,普及度最高的漢族音樂部分內容,針對少數民族音樂文獻術語的譯介非常的匱乏。現有少數民族音樂外譯文獻資料中能夠找到的足夠嚴謹和統一,可以固定下來長期使用的內容也非常少。這種情況與貴州省少數民族音樂表演從20世紀80 年代起就已載譽海外相對照,某種意義上來說,真是一種尷尬的狀況。由此可見,通過將專業理論著作和術語翻譯成外語母語的受眾能理解的語言來對少數民族音樂文化的傳播與發展進行支撐、宣傳、加強交流與溝通的要求已經十分迫切。

二、第一次外譯:少數民族母語至漢語 事實上,少數民族文獻術語譯至漢語,再從漢語譯至外語需要經歷“二次外譯”的過程。第一次外譯,是少數民族母語向漢語的外譯。我國自古就是多民族多語種的國家,有史可考的各民族之間的語言互譯活動早在商周等遠古時代就已經存在了。[1]近代以來,由于漢族及使用漢語的人口在國家中占了多數,且漢語被定為官方語言,將各少數民族語言譯成漢語成為最普遍的一種國內民族語言間的翻譯行為。

在將少數民族語言向漢語譯出的過程中,使用漢語諧音字音譯是最早被使用的方式。以涉及侗族音樂的文獻為例,“嘎”、“耶”等詞,都是從侗語直接音譯而來。但在漢語中這些字詞多為語氣詞,組合起來也沒有相應實義。如無相關知識背景,要想理解這些譯成漢語諧音的詞匯便難以入手。同時,采用漢語直接音譯對于熟悉漢語的受眾來說,還易引起歧意。如漢字記音翻譯的侗戲名“秦娘美”(jenh nyangc muih),很多人望文生義以為是“姓秦的姑娘很美麗”的意思,其實“娘美”是人名,而“秦”指的是記載這個故事的體裁形式[4]126。

少數民族語言意譯成漢語的情況也較常見,但是譯制過程中容易失去各民族語言本身發音構成的韻律。例如:

布依原文: reeg miz gvas mbael haz

nal miz gvas mbael joic

zoix miz gvas songl dul

sul miz maz xih nangh

漢字意譯:最細不過茅草葉

最厚不過芭蕉葉

穿得最破爛的算我們了

你們不嫌棄就請坐下

這首布依歌謠原來有其特殊的押韻規律,是將前一句的最后一字與下一句的開頭一字“尾頭相押”[5]70,漢語意譯之后發音完全不同,便不能反映原有的韻律之趣了。

貴州少數民族語種眾多,但少有系統文字。建國后國家為保護少數民族語言文化,在少數民族文字方案上做了很多嘗試和改進。1995年國家民委和中國社科院對貴州苗族、侗族、布依族文的《方案修訂案》推廣應用情況進行檢查后,官方認可和推行的方式是以拉丁字母為基礎的少數民族拼音文形式。還有些學者嘗試使用國際音標加上五度調值來為少數民族音樂術語中涉及的方言進行注音。拼音和國際音標的優點是記音準確度較高,能原汁原味地反映少數民族語言的實際發音情況。但這兩種方法普及有限,能夠用其熟練拼讀的人不多,在廣泛傳播和推廣上有一定障礙。

由于漢字記音、漢字標意、拉丁字母和國際音標記音的翻譯方式各有優缺點,20世紀80年代以后,有學者提出了“三對照”的方法,[4]126建議同時采用這三種方式,使之互為對照和補充。“三對照”方式較為嚴謹和全面,是目前較規范的少數民族語言漢譯形式。

三、第二次外譯:漢語至英語

英語是國際廣泛通用的,使用人數最多的語種之一,也是大部分中國人的第一外語,因此,現階段中國音樂文獻術語多向英語譯出。樊祖蔭先生曾在2008年1月中國音樂學院舉辦的“西方音樂理論名著翻譯研討會”上談到,國內刊物對中國“多聲部民歌”一詞的譯法各不相同,至少有二十多種,甚至在同一刊物先后發表的論文中,譯法也不相同。[6]207這種現象在貴州少數民族音樂術語的外譯中也很普遍,有時甚至會發現同一文獻中同一術語的好幾種譯法混用的情況,不免讓讀者陷入迷惑之中。

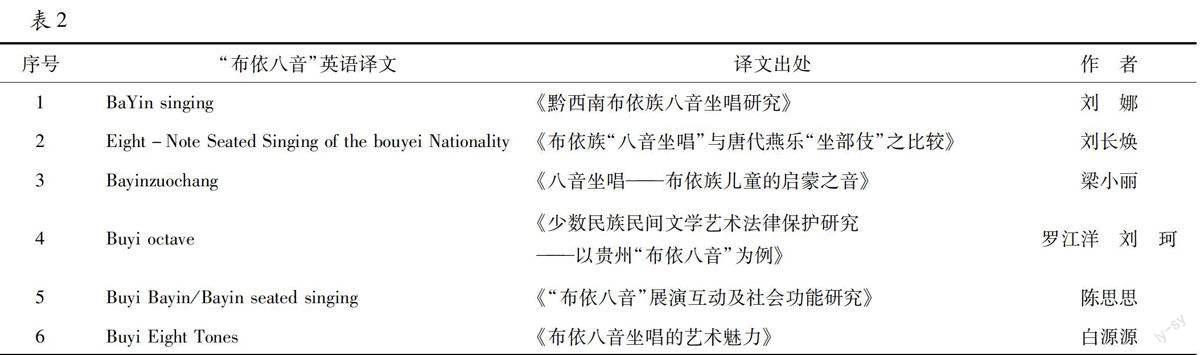

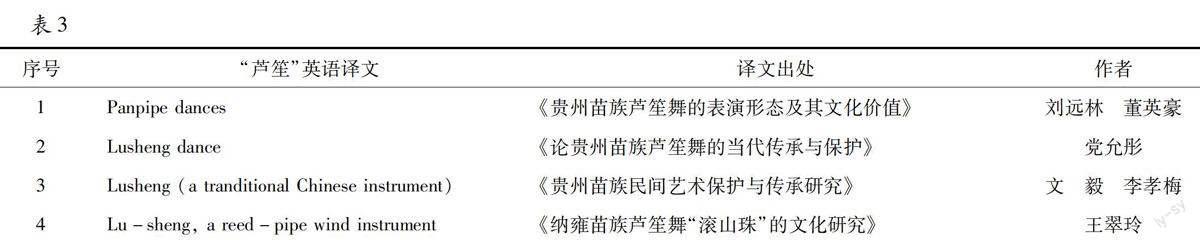

以幾個出現頻率較高的貴州少數民族音樂術語為例,下列表格歸納出它們在部分文獻資料中的不同外譯方式。作者及出處并不重要,但通過這些表格,可以看出這樣常用的術語在外譯過程中往往缺少統一規范和相對嚴謹固定的形式,而且此類問題存在相當的普遍性。值得特別說明的是,網絡電子辭典雖然方便快捷,但翻譯的一些術語并不十分嚴謹。尤其是在對專業性比較強的內容進行解釋時,往往未能做到正確無誤,在使用時還應多加鑒別。

(一)“侗族大歌”一詞

《中國音樂詞典》對“大歌”的解釋為:“侗族民歌的一種。侗語稱‘嘎老或‘嘎瑪……”上表中序號1的譯法前半部分用了漢字音譯“侗”字的拼音,后半部分的譯法與序號3相近,似是直接采用侗文拼音,但不完全規范,將兩種譯法混于一詞。事實上,現行《侗文方案》規定,“侗族”一詞應表示為“Gaeml(nyenc Gaeml)”[7]61。“大歌”一詞實際是漢語意譯而來,漢語音譯即“嘎老”。“嘎”在侗文中寫作“al”或“Gal”,根據南北侗語方言而略有不同,是“歌”、“歌謠”的意思。“老”在侗文中寫作“Laox”,常作“大”之意。若要采用侗語音譯的方式譯出,可以盡量全部使用國家認可的規范侗文來表示。序號2的譯法中的“Chorus”一詞在英語中指“合唱;合唱隊”,表示出了侗族大歌的表演形式方面的內容,但是對其多聲部音樂的重要特點未作體現。序號4中的“Songs”一詞在英語中是“歌曲;歌唱”的統稱,用來指代“大歌”過于籠統了。因為侗歌還有琵琶歌、酒歌、情歌等很多其它類型,在侗語中的表達形式也各不相同。序號5中的“Grand”一詞在英語中是“宏大的,宏偉的;重要的,豪華的”之意,屬于根據漢語意譯“大歌”再次轉譯成的英語。序號6全部采用了漢語意譯后的漢語拼音形式。近年來隨著中國的對外開放,一些專有名詞,特別是在英語中沒有準確對應,但在漢語中比較固定和普及的詞語用漢語拼音來表示在外國人中的接受度很高。因此一些常用的術語直接使用漢語拼音表示,之后再加上注釋,也不失為一種可行的外譯方式。序號7在同一文獻的不同處分別單獨使用了三種不同的表示方法,第一種表示法中的“great”一詞,在英語中是“偉大的,杰出的;優異的,顯著的;很多的,重大的;”之意,與序號5的譯法同屬漢語意譯后轉譯成英語。第二種表示法“Galao”是漢語音譯“嘎老”的漢語拼音。第三種表示法是《侗文方案》的侗文表示形式。序號8的第一種表示法同序號7中的第二種。序號8的第二種表示法采用了漢語意譯轉譯成英語,不過“Big”一詞在英語中是“大”的一般表示法,用來翻譯“大歌”之“大”似還不如“Grand”一詞。之后的方括號中是侗文拼音。

2011年“中國音樂文獻外譯研討會暨《中國音樂辭典》(英文版)專家咨詢會”上有專家指出,少數民族術語的翻譯建議采用國際音標注明,同時使用拼音標注漢語語言以及約定俗成的英語譯文的三種標注。[8]71此外,為了更加準確和完整地傳達原詞的內容,最好還要加上注釋。以便于盡可能廣泛的受眾都能準確和完整地理解該術語。

在對“侗族大歌”進行注釋的時候,有些文獻中用了“canon”這個詞。“canon”一詞源于希臘,原意為“規則”,專指模仿復調。[9]92而侗族大歌作為多聲部民間音樂,是以支聲復調(heterophony)為主要特征的。結合以上分析,建議將“侗族大歌”一詞按侗文原文——漢語音譯拼音——英語譯文的方式譯成:

Dongzudage [al laox] (The grand song of Dong Minority[Gaeml]),a Chinese folk choral music of Dong minority, is known for its style of heterophony.

(二)“布依八音”一詞

“布依八音坐唱”簡稱“布依八音”,是漢名。指的是布依族的一個傳統樂種,因其形式為多種不同的樂器合奏,奏唱結合而得名。“八音”一詞的來源可上溯到我國的古代樂器分類方式“金、石、土、木、匏、竹、絲、革”,主要是根據樂器的物理材質進行的分類。《中國音樂詞典》中對“八音”的解釋為:“(1)古代樂器分類法名稱。……(2)民間器樂樂種或演奏形式的名稱。……這種樂隊,取樂器齊全之意……”可見“八音”并不一定非常嚴格地指八種樂器,而是指民間采用多種樂器組合的器樂樂隊演奏的樂種形式。被稱為“八音”的器樂樂種和演奏形式在很多地區和民族中都有出現,但使用的具體樂器和組合方式、演奏(唱)內容各不相同。《中國音樂術語選譯900條》對“八音”的解釋為:“Eight sounds, referring to the ancient classification of instruments which were divided into eight types.”[10]62其中“sounds”一詞在英語中指“聲音,聲響;音調,聲調”與“布依八音”中的這個“音”所指的樂器分類、器樂樂種及演奏形式等涵義不符。最新的金山快譯8.4.2版中對“八音”的解釋是這樣的:“eight categories of musical instrument in ancient orchestra ( metal, stone, string, bamboo, gourd, clay, leather, wood )”。兩種解釋都包含了樂器分類法的內容,但沒有談到器樂樂種及表演形式的問題。表2中序號1的譯法是將漢語意譯用漢語拼音表示出來,但“singing”一詞在英語中僅指“唱歌”,未體現布依八音坐唱中最具價值的民族器樂合奏的那部分內容。而且我國被稱為“八音”的民間器樂合奏在布依族、壯族、彝族、蒙族等都有,形式眾多,因此這個譯法較籠統不準確。序號2的譯法中“note”一詞用于音樂時,主要指“音符”,其重點表意在于“符號”這個內容,因此用Eight-Note來表示“布依八音”里面的“八音”,顯然是不合適的。而且這一條的后半部分對“布依族”的翻譯既非漢語拼音,又非國家1995年后正式推行的《布依文方案(修定案)》中的布依語拼音“Buxqyaix”[11]20,用法出處尚欠考證。序號3是漢語意譯的拼音形式。但只談到演唱形式,未體現與“八音”有關的內容。序號4的“Octave”一詞在英語中主要指音樂的“八度”概念,和這里的“八音”涵意就相去甚遠了,這應該是由于譯者對于音樂知識的不熟悉而出現的問題。序號5在同一篇文章中用了兩種譯法,第一種是漢語拼音,第二種與序號1中的情況類似。只有序號6的“tone”這個詞,在英語中可以用來指代“音色”,相比前邊幾個詞,更為接近被譯的內容。因為樂器的物理材質在很大程度上影響的是樂器的音色,因此用“Eight tones”來指代“八音”更接近實際情況。結合以上分析,建議“布依八音”一詞可以英譯為:

Buyibayin(eight-tones of Buyi[Buxqyaix]minority),a Chinese folk ensemble of Buyi minority[Buxqyaix]. The style of performance is seated,singing and playing the instruments.

(三)苗族“蘆笙” 一詞

“蘆笙”一詞,漢語音譯為“更”或“梗”。苗語拼音為“gix”[12]183。“gix”是一個統稱,在實際表演中,承擔不同功能、具體形制有一定區別的蘆笙還有各自的不同的稱呼。表3序號1中的“panpipe”一詞在英語中指“排蕭”之意。表面看來,苗族蘆笙的材質和造型確有一點象排蕭,但事實上,從樂器的構造及發音原理來說,蘆笙的物理性質與排蕭是不同的。“panpipe”一詞是由“Pan”和“pipe”合成,“Pan”其實是西方神話中牧神潘的名字,因此西方排蕭又稱潘笛。這一樂器傳說源于牧神pan與山林女神syrinx(緒任克斯)的故事,其發音原理更接近于笛,是通過氣流經過“吹口”使管柱振動發聲。因此這個詞并不適合作為蘆笙的英譯。序號2的譯法是漢語拼音形式。序號3的譯法在漢語拼音基礎上加了注釋,但“a traditional Chinese instrument”的解釋顯然過于寬泛了,理解時太容易與常見的漢族樂器混淆,未能突出這一樂器的獨特民族個性。序號4的譯法英語“reed”的含義為為“蘆葦;蘆葦桿”用于音樂時的含義為“舌簧”。貴州蘆笙確屬舌簧發聲樂器,只是近代的貴州蘆笙早已不用竹質簧片而改用更加耐用和穩定的銅質簧片。“蘆笙簧片”在苗語中有專門的詞語表示為“ghab nif gix”[12]152。從這個角度來說,將蘆笙注釋為“reed-pipe”是比較貼合樂器的實際物理特征的。但是在中國樂器中,使用簧片發音的并不止蘆笙一種,在外譯實例中,也有將嗩吶、葫蘆絲譯作“reed-pipe”的。早期的蘆笙曾經使用葫蘆作為笙斗,后來才改革為木質或金屬笙斗。按照中國傳統樂器“八音”分類法,采用葫蘆或者其它材質葫蘆型共鳴腔的樂器歸類為“匏”。在英文中,“匏”譯作“gourd”,是本義為“葫蘆”的名詞。在現代中國民族樂器分類時,一般也常將蘆笙與笙、竽等歸在一起,因此蘆笙如在“八音”中歸類也應屬“匏”類。結合以上分析,建議將苗族“蘆笙”英譯為:

Lusheng [gix], a traditional reed-pipe instrument of miao minority[Hmub],belong in a“gourd”instrument of the Chinese ancient“eight-tones”category .

結 語

在人類音樂發展史上,19世紀末以俄羅斯、匈牙利、捷克等國家為代表興起的民族樂派運動,就是一場以共性作曲技術為載體、以民族民間音樂素材為內涵,擺脫西歐中心定勢,對“自文化”進行推廣的音樂運動。從那時起,各國音樂家都明確意識到保護、傳播和發揚本民族音樂文化的重要意義。20世紀以來,世界音樂一方面以更加多極化、個性化的面貌發展,另一方面又隨科技進步體現出研究交流大融合的態勢。近現代歷次音樂運動的這種致力于將本民族音樂文化中個性鮮明、自成體系的理論、現象、成果等多方面內容向外界進行專業性傳播闡釋的傾向,實際也是追求世界性話語權的過程。在思想文化領域的國際競爭日益激烈的今天,通過音樂創作和音樂學研究兩個層面的“外譯”活動掌握話語權、擴大影響力,為本民族音樂文化獲取“他文化”的世界性關注、理解與接受,已經成為體現國家軟實力,保障意識形態安全的需要。我國各少數民族的音樂風格多樣,獨具特色,豐富多彩,一直是音樂家們取之不盡的靈感源泉和巨大的文化寶藏。但是少數民族音樂學研究中所牽涉到的語言、理論知識和相關文化背景也特別復雜艱深,外譯過程中需要嚴謹認真地研究探討其本質內涵,解決好內容、對象和效果的問題。

少數民族音樂術語的外譯涉及到到樂種名、樂器名 、樂曲名 、人名、演奏(唱)、作曲技術理論等范疇。翻譯過程中,需要參考民族音樂學、樂器學、音樂史學、作曲技術理論、語言學等諸多方面的專業背景知識。外譯后的術語,一方面要盡量準確地體現原詞的專業性內涵——在目前的外譯實踐方案中,通常采取首先調查術語的來源、發音標識的準確性,接著解決內容理解的正確性,之后再遣詞造句表達到位的做法。另一方面,又要盡量適應受眾的理解能力和語言習慣。對于一些“不可譯”的術語內容,可以考慮直接音譯保持原汁原味;對于一些沒有精確詞語直接對應的術語,可以考慮采用范圍稍寬松的詞語來描述,之后再進一步加以注釋;語言表達應盡量深入淺出以實現向最廣泛受眾群體進行文化推介的目標……更多的經驗和手段還有待在少數民族音樂術語外譯實踐中不斷的總結和改進。因此,鼓勵音樂學人們加強少數民族音樂文獻術語的外譯實踐意義深遠。

值得欣喜的是,由于近年來國際間交流日益頻繁的需要和國內社會對外語學習的普及重視,高校年青學子們的外語水平正在水漲船高。同時,外國人也越來越普遍地適應采用漢語拼音音譯中文專有名詞。這些現象說明,翻譯不是單向流動的過程,而是雙向甚至多元的溝通交流。語言的發展演變同時又是不同文化間相互磨合了解、習慣成自然的動態過程。誰先在這個過程中爭取到主動,誰的表達方式就會漸漸變得強勢。因此,翻譯不僅是語言文字間相互轉換的問題,更涉及文化傳統和思維方式的輸入輸出問題。

對于當代音樂學人來說,各民族語言是母語,漢語是國語,英語是重要的一門外語。關注少數民族音樂術語外譯問題,爭取文化交流中的主動權,是學者群體責無旁貸的任務。

參考文獻:

[1] 緱斌.當代學術生態中的音樂文獻翻譯學科構建(一)[J].交響-西安音樂學院學報,2011(04):113-116.

[2] 劉紅柱.漫議中央音樂學院文獻編譯工作及研究生培養[J].中央音樂學院學報,2012(03):48-51.

[3] 文盛伯.中國音樂術語及語境的英譯問題[J].中央音樂學院學報,2012(03):37-47.

[4] 徐新建.侗歌研究五十年(上)[J].民族藝術,2001(02):122-139.

[5] 王偉,周國炎.布依語基礎教程[M].北京:中央民族大學出版社,2005:70.

[6] 江江.“西方音樂理論名著翻譯研討會”綜述[J].中國音樂,2008(02):206-209.

[7] 貴州省民族語文指導委員會研究室,中國科學院少數民族語言調查第二工作隊.侗漢簡明詞典(初稿)[M].貴陽:貴州人出版社,1959:61.

[8] 游紅彬.2011“中國音樂文獻外譯研討會暨《中國音樂辭典》(英文版)專家咨詢會”綜述[J].人民音樂,2012(02):70-71.

[9] 趙德義,劉永平.復調音樂基礎教程[M].北京:人民音樂出版社,1997:92.

[10] 張伯瑜.中國音樂術語選譯900條[M].北京:人民音樂出版社,2009:62.

[11] 郭堂亮.布依語常用詞匯選編[M].貴陽:貴州民族出版社,1998:20.

[12] 張永祥,曹翠云,潘定華.苗漢詞典(黔東方言)[M].貴陽:貴州民族出版社,1990:183,152.

[13] 湯亞汀.音樂文獻外譯:語言學對策三議[J].中央音樂學院學報,2012(03):25-31.

[14] 張翅.關于中國音樂文獻英譯的幾點思考和策略——以中國音樂術語為例[D].中央音樂學院,2012.