巴蜀早期佛教石窟藝術的背光設計探析

鄧新航 龍紅

摘 要:巴蜀早期佛教石窟藝術的背光指的是北魏晚期、北周和隋代這三個時期的背光藝術,不同時期的背光藝術均有其各自的特點:北魏晚期的背光簡潔素樸,北周的背光大氣洗練,隋代的背光富貴華麗。巴蜀早期背光藝術的設計意匠主要表現在背光整個造型以圓為主、講究形式的對稱,以及背光的“動”與造像的“靜”、背光裝飾紋樣的簡潔與繁復和背光裝飾性與象征性的對比與統一等方面。

關鍵詞:巴蜀佛教石窟;北魏晚期至隋;背光設計

中圖分類號:J196.2 文獻標識碼:A 文章編號:1671-444X(2017)01-0113-06

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.01.016

背光是佛教造像藝術中不可或缺的重要部分。佛教造像的背光包括頭光和身光,在圖像上即指裝飾在造像身后的一層或多層的光圈。在不少佛典中即有對背光的相關描述,比如《雜阿含經》卷四十二曰:“純金色,圓光一尋,方身圓滿如尼拘律樹,善說妙法,牟尼之尊……共世尊——如來、應、等正覺,金色之身,圓光一尋,婦語夫言:不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、諸神、世人,能共世尊——如來、應、等正覺,金色之身,圓光一尋。”[1]可見,背光代表的是佛陀智慧、光明和法力之光,這種神秘之光可以破除貪嗔癡三毒對有情眾生的困擾,使愚昧無知、作惡多端的人們也能見到彼岸世界的曙光,某種程度上給信眾造成一種強有力的心理暗示。若溯其原型,徐建融指出,無論是佛教,抑或基督教、摩尼教、道教等的諸多神像,其頭上靈光圈的本質,實際上呈示出宗教神像所涵有的太陽神神格,這些不同宗教神祗作為太陽神或太陽神的一部分,又無不標志著人類共同的最高精神目標。[2]這種最高精神目標即是人們死后對莊嚴清凈的極樂世界,對圣潔永恒的永樂天堂,以及對長生不老的超凡仙界的憧憬和向往。

佛教背光本源自印度,但在中國傳統圖案文化的影響下,藝匠們對印度背光不斷地吸收、擴展、改造和豐富,因此形成了不同地域、不同時代、不同民族的背光樣式,并且日益凸顯其圖案裝飾性,儼然一部絢爛精麗的背光裝飾圖案藝術史,從中也不難窺見人們不同的審美心理和審美觀念的變化。正如沃林格所說:“一個民族的藝術意志在裝飾藝術中得到了最純真的表現。裝飾藝術仿佛是一個圖表,在這個圖表中,人們可以清楚地見出絕對藝術意志獨特的和固有的東西,因此,人們充分強調了裝飾藝術對藝術發展的重要性。”[3]大致來看,巴蜀早期佛教石窟的背光藝術顯然是既繼承了中原北方石窟的背光樣式,同時受巴蜀傳統文化的影響,某種程度上又有當地工匠的一定創新和發展。

一、巴蜀早期佛教石窟背光藝術的表現形式 若細致分析,巴蜀早期佛教背光藝術還可劃分為三個時期:北魏晚期、北周和隋代 關于巴蜀早期佛教石窟的具體開鑿情況,可參考鄧新航.巴蜀早期佛教石窟造像藝術研究[D].重慶:重慶師范大學,2015:15.,并且不同時期的背光藝術還有自己的特點。

(一)北魏晚期的背光:簡潔素樸

巴蜀北魏晚期造像背光類型及紋樣較為簡單,大都為一圈圓形素面頭光,少數頭光外飾有蓮瓣,或有舟形身光,這種形式與北方同時期背光十分相似。

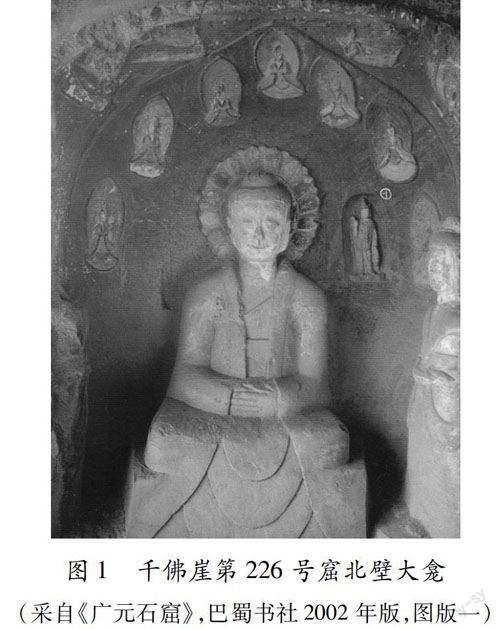

北魏晚期背光較為突出的類型是圓形頭光與舟形身光的組合,千佛崖第226號窟內的三壁大龕為其典型代表。例如該窟北壁大龕(圖1),主尊頭后圓形頭光,飾翹角重層蓮花瓣,蓮瓣數目較多,葉瓣呈橢圓形,瓣間間距較大,寫實手法不高。身后作通身舟形大身光,無任何紋飾,顯得極其素樸。但在身光外緣處雕刻七佛和六飛天作對稱排列狀,飛天長裙曼舞、披帛飄逸的優美姿態,在視覺上帶來一定強度的節奏感和韻律感,因而使得該身背光簡潔素樸的單調意味有所減弱。作為背光裝飾紋樣的七佛和飛天早在云岡石窟中即已出現,并影響至遷都洛陽后的龍門石窟。相較而言,巴蜀北魏晚期背光的構圖樣式雖延續了云岡、龍門石窟的做法,卻不及云岡、龍門的繁復裝飾,因為在中原北方背光藝術中往往還線刻有火焰、忍冬、花卉等諸多變化紋飾。初創期的巴蜀石窟背光作了大量簡化,可能與背光粉本流傳較少、藝匠技法稚嫩等有較大關系。

此外,千佛崖第726窟內的背光為圓形頭光與桃形身光的組合類型,這種樣式為圓形頭光刻于桃形身光之上,兩者重疊,桃形身光伸直窟頂。因風化侵蝕嚴重,現不能辨清背光上是否有少量紋樣。還有一種僅有圓形頭光,無身光的素面類型,見皇澤寺第45號窟中心柱四壁小龕。

整體來看,巴蜀北魏晚期背光沒有同期云岡、龍門石窟造像背光藝術那么成熟,新創不多,組合樣式少,紋樣裝飾少,雕鑿水平上也稍顯遜色。

(二)北周的背光:大氣洗練

巴蜀北周時期的窟龕只有六個這六個窟龕全在廣元皇澤寺,見皇澤寺第15、33、34、35、37和46號窟龕(鄧新航.巴蜀早期佛教石窟造像藝術研究[D].重慶:重慶師范大學,2015:15).,背光類型較為固定,其基本樣式為蓮瓣紋圓形頭光與桃形身光的組合。但是,相較北魏晚期背光而言,北周背光中增加了火焰紋、連珠紋、寶珠紋和忍冬紋等裝飾紋樣,其日漸豐富的圖案裝飾不僅反映出人們對美好事物的追求,同時也可看出藝匠們的雕刻技藝漸趨嫻熟起來。

皇澤寺第15號窟主尊背光為該時期的典型代表(圖2),其構圖層次十分豐富,從內向外依次有四重頭光和一重身光:第一重為蓮瓣紋,比之于北魏蓮瓣,該身蓮瓣較尖,排列緊湊,似蓮花的初開狀態。第二重顯得相對素雅,目的是與外層豐富紋樣形成強烈對比。第三重飾纏枝忍冬紋,其枝葉繁盛,枝蔓呈S形自由曲折回轉,較為真實地再現了自然茂盛狀態下的忍冬紋樣。第四重間飾九顆圓形或菱形寶珠,外緣飾連珠紋二圈,連珠紋顆粒大而飽滿,明顯受波斯圖案風格的影響。最外層的身光則遍飾向上騰升狀的火焰紋,寓意佛教之光明永不熄滅,給信眾以美好的宗教幻想。其火焰紋尖而細長,這是藝匠對常見事物抽象概括的結果,因而顯示出簡潔流暢、大氣洗練的風格。該身背光層層分明,雕刻精細,不同紋飾的自由組合,使得整個背光圖案秀雅而生動活潑,雖繁復卻毫無喧賓奪主之意。也即是說,藝匠如此設計的目的并不是吸引信眾目光至背光圖案上,而是借此來烘托出佛陀神性的燦爛光輝。

值得注意的是,20世紀80年代在廣元曾出土過一件北周興安劉約造像碑 參看廣元市文管所.廣元新發現的佛教造像[J].文物.1990(06):30-33.(圖3)。從其殘存的背光樣式來看,主尊蓮瓣紋頭光與火焰紋身光的組合類型與皇澤寺第15號窟主尊背光十分相似,只是在火焰紋的表現形態上略有差異。該造像碑最外層身光內的火焰紋兩層排列,其尾部刻成圓圈狀,如此反映出藝匠對火焰紋不同的抽象概括處理能力。

巴蜀北周背光樣式的淵源應從長安造像中尋找。目前西安所出土的帶有背光的北周造像不多,西安碑林博物館所藏的一尊保定二年(562年)僧賢佛造像,主尊背光為內圓多重頭光與外桃形身光組合樣式,其蓮瓣紋、連珠紋、火焰紋等紋樣的豐富構圖與巴蜀北周背光樣式相似。另1975年在未央區草灘街道辦事處李家街村出土的17件北周白石佛像龕 參看保全.西安文管處所藏北朝白石造像和隋鎏金銅像[J].文物.1979(03):83-85;西安市文物保護研究所.西安北郊出土北朝佛教造像[J].文博.1998(02):18-24.,主尊身后的背光雖無過多紋飾,但其多重頭光的構圖設計,在當時應是長安北周造像背光流行的風格樣式。

應該說,在巴蜀北魏背光藝術的基礎上,北周時期的背光設計是較為成功的。藝匠確有不少新創,如纏枝忍冬紋、寶珠紋和諧有機地納入背光圖案中,顯得繁而不亂,協調有序。若細致審視巴蜀北周忍冬紋樣的葉瓣,基本上都呈細長的四葉或五葉形式,而云岡石窟裝飾忍冬為葉體細長的三瓣形式[4],巴蜀忍冬紋在前期的形式上有了進一步的豐富和發展。

(三)隋代的背光:富貴華麗

至隋代,隨著國家的統一,南北文化藝術的交流活動更加頻繁活躍了。巴蜀隋代背光設計也朝著繁密化、精美化方向發展,形成了獨具中華民族特色的佛教背光樣式。

巴蜀隋代背光借鑒了北周背光類型的構圖表現手法,但在背光紋樣圖案的豐富性和變化性上,確有極大的調整或變動。在吸收部分南北朝時期流行裝飾紋樣的基礎上,隋代背光中增添了太陽紋、卷草紋,以及用以隔絕不同空間圖案的菱形紋、方格紋、回紋等幾何紋飾,從而最大限度地豐富了巴蜀背光圖案的裝飾性。現選取其中保存較為完整的背光藝術作初步分析。

巴中西龕第18號龕的主尊背光五重(圖4),其層次分明,結構清晰疏朗。從內向外,第一重在佛像頭部散射出數道尖狀太陽紋頭光,太陽紋是新出現的紋樣值得注意的是,慈善寺第1號窟正壁主尊,其頭光中就雕飾有太陽紋.據學者考證,該窟造像開鑿于隋代,可能與隋文帝和獨孤皇后有關(西北大學考古專業等.慈善寺與麟溪橋:佛教造像窟龕調查研究報告[M].北京:科學出版社,2002)。由此可見,巴中隋代背光中太陽紋的出現,應與長安佛教美術有較大關系.,可以說這是佛陀所具有的太陽神性格的形象化,那代表智慧的光芒從佛陀身上散射而出,旨在引發人類集體無意識中對太陽神的無限崇拜。第二重飾菱形紋,菱形紋是隋至初唐巴蜀石窟中極為常見的裝飾紋樣,其變化形式多樣,頗顯時代、地域特色。第三重素面無紋。第四重頭光和外層桃形身光都飾鏤空卷草紋。同為植物紋樣,卷草紋則是忍冬紋的升華表現,這是中華民族裝飾圖案中獨具特色的植物裝飾紋樣,在印度圖案裝飾中是見不到的。從藝術表現上看,卷草紋比忍冬紋的枝葉更為舒展、茂盛,曲線更為流暢、婉轉,將卷草紋成功地加入佛教裝飾中,這在背光圖案設計上是一較大轉變與突破 其實卷草紋并不是某種真實的植物紋樣,只要在形式上展示出枝葉繁茂、盤根錯節、豐富飽滿的構圖,我們都可稱其為卷草紋。正如張道一先生所說:“纏枝卷草紋的出現,不僅在內容上突破了佛教的主題,大量吸收了‘世俗的裝飾題材,如石榴、葡萄、牡丹、茶花、萱草等;在形式上,那盤曲錯節、豐富飽滿而又連續不斷的構成,使我國邊飾圖案的成就達到一個新的高度。日本取這類圖案作為法式,特定名為‘唐草。”(張道一.敦煌莫高窟的裝飾藝術[M].張道一文集(上卷).安徽:安徽教育出版社,1999:412.)。

皇澤寺第28號龕內的造像背光最為華麗精美,實為巴蜀隋代背光藝術的典型。主尊阿彌陀佛飾內圓外桃形背光(圖5),此身背光較大,圓形頭光二重,從內向外:第一重高浮雕重層蓮瓣紋,蓮瓣舒卷自然,藝匠用流暢的線條構圖,將蓮花瓣塑造得形色柔曼,生機盎然,整個圖案給人的感覺是飽滿,大氣,渾然天成。第二重淺浮雕纏枝卷草紋,枝葉間飾圓形寶珠,在每層紋飾間以連珠紋相隔,最外層桃形身光則素面無紋。該身背光最值得稱贊的還數卷草紋的刻畫,其兩兩排列的結構十分緊湊有序,尤其是其流暢婉轉的S形曲線,成熟的二方連續,呈現出強烈的視覺美感。并且在卷草紋中飾有七個與卷草回環等大的圓形寶珠,枝葉的繁茂暗示國家統一的強大,寶珠的光明預示佛光普照眾生,于此突顯出寓意豐富的政治、宗教文化內涵。

相反,皇澤寺第28號龕內的菩薩背光呈現出一種簡潔細膩的風格(圖6),與主尊背光的繁復形成強烈對比。如圖所示,該身頭光處浮雕蓮瓣紋一周,寬厚的蓮瓣排列緊湊,顯得圓潤而飽滿。其外緣處從內向外依次飾四周凸棱,以及連珠紋、回紋、連珠紋、小蓮瓣紋各一周,這些邊飾紋樣雖顯得小巧,易被忽視,但藝匠絕不是草草了事,反而對其細部精雕細琢,傾注了不少精力,正所謂“慢工出細活”也。最外緣的桃形身光則陰刻火焰紋并雕飾七佛,火焰紋呈波浪狀,顯得稀疏簡潔,七佛也是巴蜀隋代石窟龕楣、背光處較為流行的裝飾題材。巴蜀隋代背光樣式在同期中原北方石窟中鮮見,其地域特色漸顯。

巴蜀隋代背光之所以如此精美絕倫,很大程度上得益于雕刻技藝的進步成熟。依據不同的裝飾紋樣,藝匠們嫻熟而綜合的應用高浮雕、淺浮雕、鏤空雕、線刻等多種雕刻技法,仿佛這堅硬的巖石成了畫布,手中的鐵器工具成了畫筆,憑借他們“揮刀如運筆”的高超技藝,卻能在石材上刻畫出一種行云流水、婉轉流暢的線條之美,使整個背光頓時呈現出一種渾然天成、繁細富麗的美感。

可以說,巴蜀隋代背光設計是頗為成功的,雖然背光組合樣式較為單一,但是裝飾圖案的豐富、雕鑿技巧的嫻熟、構圖意匠的多變,卻也讓巴蜀背光增添了不少藝術魅力。若單獨把背光取置出來,人們定會為其“鬼斧神工”贊嘆不已。

二、巴蜀早期佛教石窟背光藝術的設計意匠 佛教背光不僅僅承載著頗為特殊的宗教信仰內涵,而且,藝匠們在背光藝術的設計、構圖,以及紋樣的選擇和安排上,頗下一番功夫,無不充分反映出藝匠豐富的想象和獨特的審美情趣。總體上看,巴蜀早期背光的設計意匠,主要突出地表現在以下四個方面。

第一,背光整個造型以圓為主,講究形式的對稱。背光在印度開創之初,就十分注重其圓形樣式,如犍陀羅佛像的背光大都為簡潔樸素的圓盤。 參看[英]約翰·馬歇爾.犍陀羅佛教美術[M].許建英譯,賈應逸審校.新疆:新疆美術攝影出版社,1999.圖版76、85、110、133、134、139等.傳入中國,則發展豐富為橢圓形、舟形、桃形、長圓形等多種外在形態,但其主要特征還是以圓形或近似圓形為主。此外,文獻中也有畫圓形背光的不少記載,如《太平廣記》卷二百一十二載:“吳生(吳道子)畫中門內神,圓光最在后,一筆成,當時坊市老幼,日數百人,竟候觀之,縛闌,施錢帛與之齊,及下筆之時,望者如堵,風落筆轉,規成月圓……”又《圖畫見聞志》載:“杜子環畫華陽人,工畫佛道……嘗于成都龍華東禪院畫毗盧像,坐赤圓光中,碧蓮花上,其圓光如初出日輪,破淡無跡,人所不到也。”

為什么背光會塑造成圓形,筆者認為有兩層含義。一方面,前文已述佛陀所代表的是宗教的太陽神人格,他的一生都散發著神圣的太陽光輝,故背光是其“光明普照”的物化形式,太陽是圓的,理所當然背光也應用圓形表示。另一方面,“圓”在佛教藝術當中還有其深層次的宗教象征含義,經中記載佛教造像中有所謂“八十種隨形美”,其中以“圓”或“圓滿”等形容佛像之美的達十多處,如“手足指圓”、“手足圓滿”、“膝輪圓滿”、“身有圓光”、“面門圓滿”、“額廣圓滿”、“隱處妙好,圓滿清凈”、“首相妙好,周圓平等”等。如此來看,佛教的意旨就是以“圓”為美,從而給信眾幻化出一個“圓融無礙”、“圓滿無缺”的美好極樂世界。

需明確一點的是,無論是站立的佛像,結跏趺坐的佛像,抑或右脅而臥的佛像等,其背光都是常圓的,也即是說背光不會隨著造像的不同姿態而呈現出其它不規則的形狀。對此,沈括在《夢溪筆談》中曾專門指出“佛光乃定果之光,雖劫風不可動,豈常風能搖。”如果畫側身佛,光“匾圓如扇”,畫行佛,“光尾向后”,此為“謬也”。

背光上裝飾圖案的設計安排,還十分講究形式的對稱性與均衡性,這是人類自石器時代以來,在日常生活實踐中,就已普遍懂得并廣泛應用的一種形式美法則。據心理學觀點來看,造像的對稱設計在視覺心理上,總會使我們感到一種平衡、均勻、和諧的美感。相反,在設計上若完全追求不對稱,則會打破我們內心的平衡秩序,從而感到雜亂無章,極不穩定。譬如皇澤寺第28號龕主尊背光,若對其一分為二,不難看到,左、右蓮瓣紋的花瓣數,甚至是卷草紋彎曲的弧度,都是對比相稱的。

第二,背光與諸造像之間還生發出一種動態與靜態的對比與統一。應該說,背光上的諸種裝飾圖案,如向上作熊熊升騰狀的火焰紋,向外作光芒散射狀的太陽紋,四周作回環彎曲狀的卷草紋,兩側作漫天飛舞狀的飛天等,總在視覺上給我們制造出一種跳躍、散射、流動的動態感。相較而言,靜態則主要體現在佛、菩薩等形象的塑造上,他們或安詳平穩地結跏趺坐于須彌座上,或穩如泰山地直立于蓮花座上,身軀直立,動作上較為單一,沒有多大變化。于此,背光變化萬千的‘動與佛、菩薩等莊嚴肅穆的‘靜之間相輔相成,既強烈對比,在某種程度上又和諧統一,此即動中寓靜,靜中生動,從而在視覺上給我們帶來一種動靜平衡的諧和美感。

第三,在同一背光裝飾上,往往還體現出一種簡潔與繁復的相得益彰。繁復性主要表現在各種裝飾紋樣的構圖設計上,藝匠頗下一番心意,從而把諸種紋樣塑造得大方、飽滿、圓實,由此帶來的是極具秩序感、層次感、律動感的豐富審美感受。簡潔性指在背光上幾乎不作任何刻畫,或飾及其簡單樸素的圖案紋樣。

譬如,皇澤寺第28號龕主尊背光就十分注重其頭光裝飾的精雕細琢,華美繁麗,碩大的蓮瓣紋造型完整,其葉尖微翹好似初開的花蕾,寓意阿彌陀佛超凡脫俗的稟性。尤其是卷草紋的刻畫,其枝葉繁茂,葉片舒展自如,造型極具寫實感。藝匠嫻熟高超的技法頓使枝蔓S形曲線更加優美、流暢,仿佛感到這石刻的植物紋充滿了大自然的活潑靈氣,頗具頑強的生命形態。但外層的桃形身光則為之“筆鋒一轉”,此時完全無任何紋飾刻畫,平整的素面顯得潔凈無暇。于是乎,頭光的繁復與身光的簡潔形成了強烈對比,既相輔又相成,這是藝匠“有意”而為之,旨在凸顯背光的藝術魅力和宗教內涵,從而最大限度地利用藝術為宗教教義與教理作直觀地宣傳和感染。正如張道一先生所說:“其(對比)特征是使具有明顯差異、矛盾和對立的雙方,在一定的條件下共處于一個完整的藝術統一體中,形成相輔相成的呼應關系,顯示和突出被表現事物的本質特征,以加強某種藝術效果和藝術感染力。” 轉引自龍紅.風俗的畫卷:大足石刻藝術[M].重慶:重慶大學出版社,2009:154.由此不難看出藝匠的獨具匠心和高超技藝。

最后,背光在佛經中有大量相關描述,可見在佛國世界中,它所起到的是代表佛陀智慧、光明、法力等諸神力的象征作用。同時,與世俗藝術中的裝飾紋樣不同,背光諸多裝飾紋樣如蓮花紋、太陽紋、火焰紋、寶珠紋等,往往具有深邃的佛教象征意義,反映了人們的宗教信仰觀念。但是,若從其藝術表現的角度來說,在佛教美術中,背光藝術在窟龕中往往起到的是裝飾點綴作用。藝匠們盡情地發揮想象的創造力量,從而把背光塑造得繁復精麗、千變萬化,一方面借此來凸現佛教造像的造型美和神圣美,另一方面來說還沖淡了窟龕內佛陀、菩薩諸造像所帶來的森嚴布局之感,也正是在此意義上,背光凸顯其裝飾性意味。于此背光裝飾性與宗教象征性均得到了完美的和諧與統一,以此毫無保留地彰顯出佛教背光藝術的無窮魅力。

通過以上對巴蜀早期佛教石窟背光藝術類型、裝飾紋樣和設計意匠的初步分析,大致體現了早期背光藝術構圖由簡至繁、裝飾紋樣由少至多的發展演變過程,并且鮮明地反映出巴蜀早期背光藝術在繼承中原北方石窟造像背光的基礎上,逐漸形成了自己獨特的地域風格,進而為巴蜀唐宋時期背光藝術的塑造奠定了一定基礎。

參考文獻:

[1] (劉宋)雜阿含經[M].天竺三藏求那踐陀羅,譯. 大正藏.第二冊,No.99.

[2] 徐建融.美術人類學[M].哈爾濱:黑龍江美術出版社,1994:240-244.

[3] [德]W·沃林格.抽象與移情:對藝術風格的心理學研究[M].王才勇,譯.沈陽:遼寧人民出版社,1987:51.

[4] 盧秀文.云岡石窟背光[A].云岡石窟研究院編.2005年云岡國際學術研討會論文集·研究卷[C].北京:文物出版社,2006:681.