回到音聲:胡仁·烏力格爾音樂中節奏范式探析

楚高娃

摘 要:本文以額爾頓吉如和胡爾奇唱述的《薛剛反唐》烏力格爾音聲文本片段為例,從音樂節奏為切入點闡釋:一,烏力格爾的語言節奏和音樂節奏二者之間的辯證關系,從而證實胡仁·烏力格爾的共性特質。二,通過對額爾頓吉如和胡爾奇講述的胡仁·烏力格爾中詞曲節奏的脫節、甚至反叛的特點來凸顯額爾頓吉如和胡爾奇的個人風格特征。

關鍵詞:節奏;胡仁·烏力格爾;額爾頓吉如和;薛剛反唐

中圖分類號:J642.2 文獻標識碼:A 文章編號:1671-444X(2017)01-0087-07

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.01.011

一、三維一體的聲音藝術

正如其稱謂——胡仁·烏力格爾,該藝術是曲調、唱詞、器聲三者相結合的整體,三者相互聯系,相互影響,相互制約,形成一個整體,缺一不可。從橫向結構上看,曲調是由音高、音調、節奏等因素組成,器聲的音樂元素與人聲的唱腔息息相關,唱詞多是以詩行和段落組成。從三者縱向結構上看,唱詞作為內容的表現形式之一,決定著音樂風格和器樂的旋律特征。所以,唱詞和音樂是內容與形式的關系,二者是決定與被決定的關系。在以往的研究中,多數學者較關注唱詞的文體形式對旋律風格產生的影響作用。但是,筆者在對額爾頓吉如和胡爾奇唱的《薛剛反唐》進行裁譜的過程中驚奇的發現,他唱的音樂旋律、尤其在節奏范式上表現出與唱詞節奏對應以外,還有旋律節奏從唱詞的節奏中脫節,甚至有些旋律節奏反而制約著唱詞的節奏模式。詞的節奏因旋律節奏的制約,或者采用“分節”式的演述方式、或者采用“縮減”式的演述方式。此特點正是額爾頓吉如和胡爾奇為代表的圖什業圖這部分胡爾奇的獨特風格。

胡仁·烏力格爾這門綜合性藝術中,將唱詞、唱曲、樂器三者連接在一起的紐帶是本文論述的切入點——“節奏”。因為,不僅音樂有節奏、節拍、速度、音高等主要的組成因素以外,胡仁·烏力格爾的唱詞——韻文式的詩歌和散文式的行文,甚至道白部分的行文都有內在的節奏范式。所以,本文以音樂節奏為切入點來闡釋語言節奏和音樂節奏二者之間的辯證關系。重點闡釋,曲調節奏不只是單方面的對應或者順應著語言節奏,同時,它也以本身的音樂風格來影響或改變語言節奏。所以,只有回到胡仁·烏力格爾的“音樂本身”進行分析才能較完整的解釋胡仁·烏力格爾的詞曲關系,才能凸顯以額爾頓吉如和為代表的圖什業圖這一部分胡爾奇的演說風格。

二、節奏范式中的詞曲關系

“節奏”①是音樂四大基本要素中產生最早的一類,也是最不可或缺的組成部分。它被譽為音樂的骨架,美國音樂理論家格羅夫納·庫伯(Grosvenor Cooper)說:“研究節奏就是研究了音樂的全部。節奏既把所有的音樂要素組織起來,同時又被這些要素所組織,因而它產生并形成了音樂的全過程。”[1]所以,研究和了解胡仁·烏力格爾的節奏范式,就能大體掌握它的音樂風格特征。節奏既可以離開音樂的曲調能夠單獨存在,也能因節奏范式的變換來影響音樂風格。尤其在胡仁·烏力格爾中更為重要。

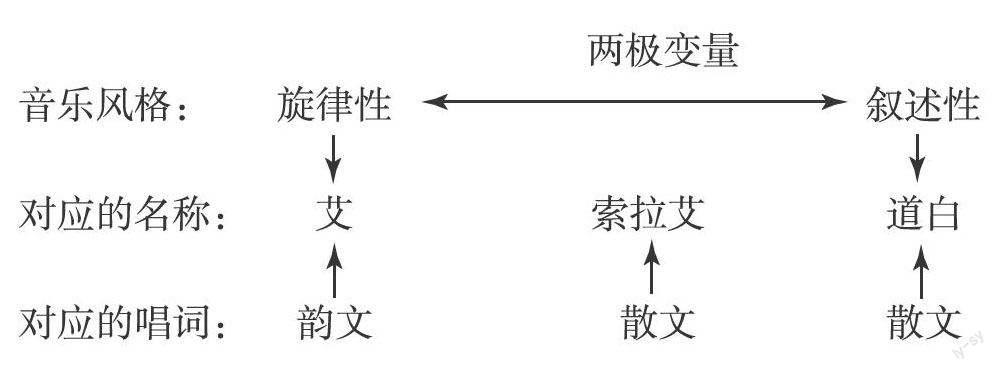

胡仁·烏力格爾的唱詞從文體上可分為散文式的行文和韻文式的詩歌兩種形式。其實二者的分類是依據節奏范式、或者更準確的說是格律特征來劃分的結果。與韻文和散文形式對應的烏力格爾的曲調可分為“索拉艾”和“艾”兩種形式[2]。與韻文對應的曲調多數為艾,而散文式的內容對應的多為索拉艾。根據旋律性特征劃分出上例兩種形式以外,還有以日常口頭表述為特點的——道白部分。

音樂學中提出只有滿足音高、音值、音強、音色等四個元素的音聲才能被稱為音樂。而上例四個元素中的音值和音強就是形成節奏的主要因素。形成節奏必須滿足以下兩方面的要求:一是聲音強弱(音強)的規律化排列,另一個是聲音長短(音值)的規律化排列。眾所周知,胡仁·烏力格爾的唱詞中的韻文式的詩歌是有節奏律動的,而長行性的散文是否也有節奏律動呢?在額爾頓吉如和唱述的胡仁·烏力格爾的詞與曲二者的辯證關系中了解到,在韻文式的唱述中不僅有節奏范式,同樣,在長行形的散文(包括索拉艾和道白)部分也都有節奏。

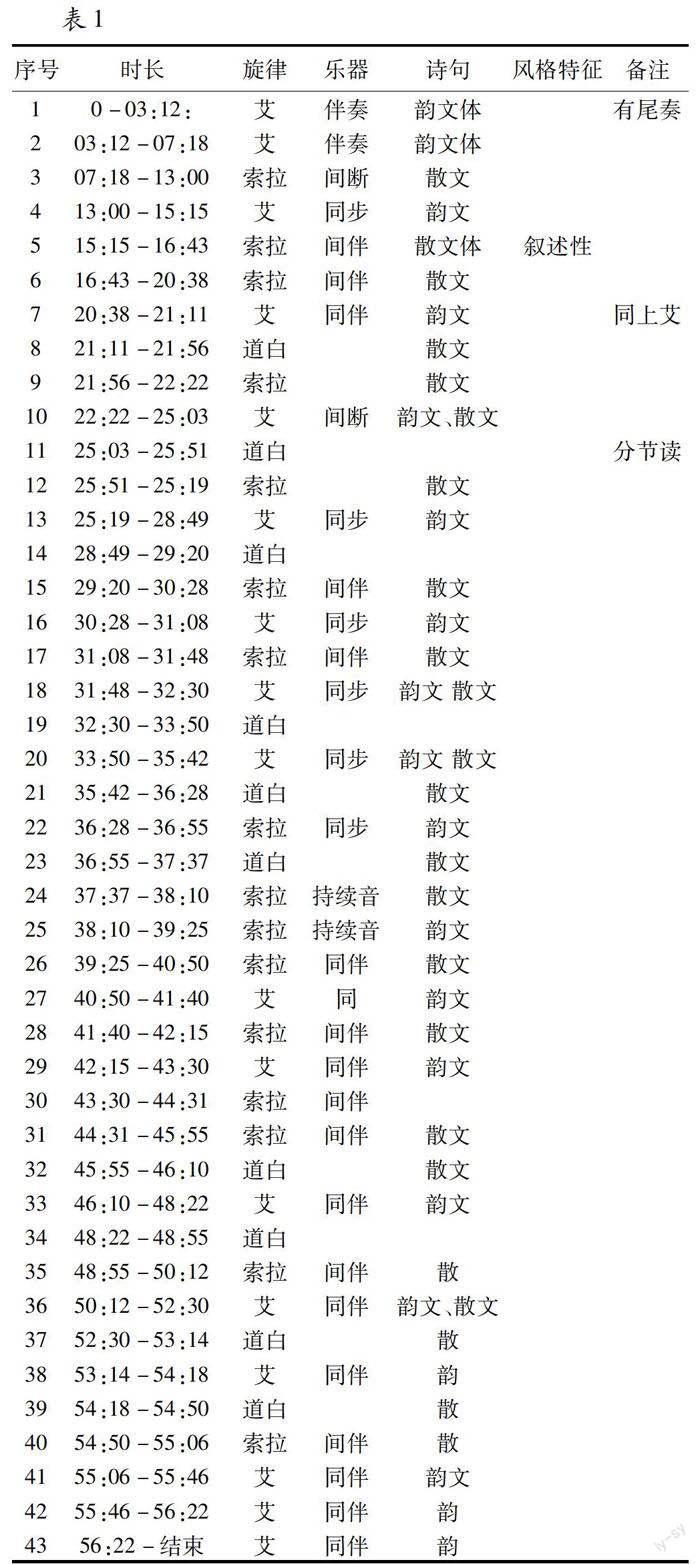

額爾頓吉如和胡爾奇演唱的《薛剛反唐》烏力格爾近68小時,因篇幅原因,筆者從中截取了該烏力格爾的開始部分的57分鐘的音聲文本。以下圖表是從旋律變化為切入點進行劃分的。

通過下面的表格能夠看出以下兩個特點:

首先,額爾頓吉如和胡爾奇在該部分總共變換了19次艾(其中多數曲調是反復的)、18次索拉艾(同樣也是有反復),中間有10次道白。從時長上看,索拉艾的時長為25:44秒,艾的時長為23:34秒,道白的時長為6:56秒,其中索拉艾最長,再加上沒有任何音調的道白部分,在整體上是以敘述性為主要特點。

其次,在旋律和唱詞二者之間的關系上看,烏力格爾的艾多數是使用韻文式的詩歌,與索拉艾和道白對應的多數為散文式的表述方式。曲調特征和文體表述方式二者之間的對應關系,以往的學者研究的較多。同樣,額爾頓吉如和胡爾奇的表演也表現出來此共性特征。語言節奏與音樂節奏二者的對應關系,如下圖:

正如鐘敬文先生寫道:“……他們(指我國各少數民族——引者)都擁有一定數量的口頭韻文作品(短歌、長篇敘事詩等)。在這種民族的藝術寶庫中,大都有著自己的一套詩學,即關注詩節、詩行、音節、押韻等一定形式。這種詩學是跟他們的整個詩歌藝術密切不可分離的。”[3]所以,音聲和詩詞文本二者之間具有一定的對應關系。這也是多數胡仁·烏力格爾的共性特征。但是這不是絕對的,也有因韻文性的詩歌用索拉艾來吟述的現象,但是類似的情況較少。

1.對應關系:音樂節奏與語言節奏相同

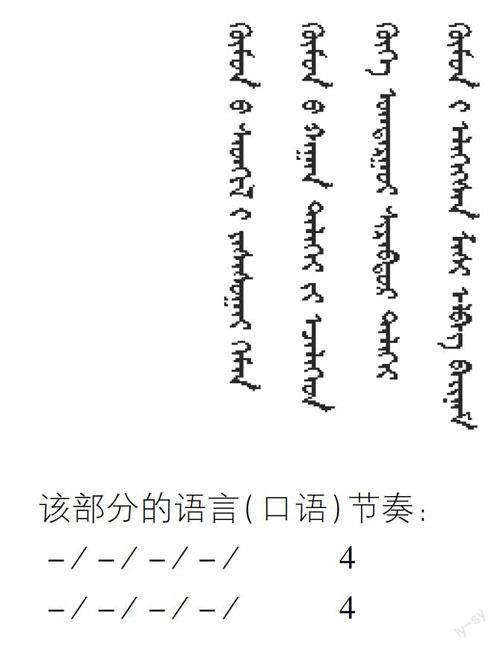

因篇幅原因,筆者只例舉一個片段。如在烏力格爾的剛開始處,胡爾奇數綱鑒時表現了此共性特點。

該部分的語言(口語)節奏:

-/-/-/-/ 4

-/-/-/-/ 4

從上面的詞與曲二者的節奏范式中能夠清晰的看到,在日常口頭敘述中兩行字的強弱和節奏規律是非常規整的。但是,從音樂的節奏角度看,與口語中的敘述是有所不同的,主要表現在節奏的力度上不同。為了方便分析,將這句話的節奏范式以及強弱對應關系用拉丁文(書面讀法)拼寫出來。

(△表示強拍、○表示弱拍、▲表示次強拍、△ ○下加劃線表示一個詞被分節成兩拍形式)

其實,這樣對比的目的是為了證明口語中的講述節奏與音樂中的節奏規律范式是不同的,如本應重讀setgil i詞的【s】音變成中次強音,還有本該弱讀的hemen詞的【m】音變成次強音。

從上兩句的語言節奏和音樂節奏范式看,除了讀音的強弱變化外,其節奏范式基本上較有規律,所以給人以比較規整、有律動的循環性的音聲體驗。在敘述性的說唱音樂的語言節奏整體上決定和約束著音樂節奏。二者的節奏節拍比較對應的。但是,在額爾頓吉如和胡爾奇的所有胡仁·烏力格爾的音樂中,音樂節奏脫節于語言節奏,反而規定和約束語言節奏的現象。

2.脫節關系:音樂節奏反作用于語言節奏

眾所周知, 蒙古語是一種音節語言,口語和書面讀法有所不同。在口語中可以相當自由地進行長短、重輕等方面的變換,尤其是音節的伸縮現象非常普遍。在胡仁·烏力格爾中,口語音節隨著音樂節奏的長短和強弱也有變化。在很多胡爾奇的演述中,音樂節奏和語言節奏二者是對應的關系較多。但在額爾頓吉如和胡爾奇的演述過程中,音樂節奏反作用于唱詞節奏、甚至制約和束縛其節奏模式。主要是通過“分節式”的演唱和“縮減式”的演唱方法來完成二者的節奏范式的完美結合。

首先,在艾中表現的分節式或縮減式唱法。

如在胡爾奇的演唱的艾中,如下:

其語言節奏:

Chamchag un hini üsü gi ni lablaju üjehü dü|

Chagan bugurul bolchihajai|

sirtejü üjehü hoyar nidu ni|

haracha ni magudagad suladajai|

從上面的四個層次關系來依此分析:

拉丁拼寫:Chamchag un hini /üsü gi ni/ lablaju/ üjehü dü/

讀音節奏: — / — / — / — /

讀音強弱:△ ○/△ ○/△ ○/ △ ○ /

小節節奏: △ ○ / △ ○ /

節拍強弱: △ ○ ▲ ○/△ ○ ▲ ○/

從音樂節奏節拍范式上看,該曲調的結構和強弱關系非常規整,但因為旋律節奏節拍的強弱關系的規律性特征。從人的聽覺感應上來說,強拍讀成弱拍相對讓人容易接受,而本應該弱讀的節拍要說成強拍時候,會給人一種非常“怪”的感覺,所以第三小節處的胡爾奇在敘述中通過“分節式”的讀法把弱拍的音讀成強拍,給人一種不同的聽覺反應。因篇幅原因,第二、三、四句不再展開論述。同樣在第二句中的bolchihajai詞也打破了強弱范式,還有最后一句的suladajai也打破了對應的強弱規律,給聽眾一種非常不同的聽覺反應。

其次,在索拉艾中表現的分節式縮減式吟唱法。

在日常生活中,散文中有沒有節奏規律和強弱關系,但通過音聲的聽辨和分析,從中也會找到相應的規律特征的。如上段文字,本應該是一口氣連續的敘述完。但,通過胡爾奇的“有意識”的斷句或詞逗等分節式的敘述方法來改變了原來的節奏模式。之外,還有加入四胡的器樂音樂來打破口語中流暢的敘述模式。如,與上段文字對應的曲調為:

該部分的節奏范式與上面例舉的艾的節奏范式有所不同,音樂節奏影響和制約唱詞節奏的特征非常突出。關于詞與曲二者的節奏關系不再展開論述,此部分想重點分析器樂音樂在烏力格爾的曲調和節奏范式中所產生的影響作用。

從人聲的音樂和器樂音樂二者的結合方面看,器樂音樂總共有三次插入在人聲的旋律中。通過器樂音樂本體進行分析發現,三個小的音樂片段互相之間有內在的邏輯關系。其音樂因素、節奏、節拍等方面不僅源于一個音樂動機元素,同時與上面的人聲音樂形成了有規律的斷句模式。學者博特樂圖曾寫道,正如插進去的器樂曲部分稱為“話點子”。關于該術語的概念不再展開論述。主要從節奏的角度對“話點子”在烏力格爾音樂中產生的影響作用。話點子部分的節奏往往都是以前十六 、后十六、三十二分音、或者是弱起等節拍,具有一定的不穩定特點。節奏的均勻與非均勻分割的不規整性以及不同類型節奏的相互交錯會造成音樂的緊張性情緒。一般來說,長時值的節奏或者音值均等的節奏型,通常帶給音樂一種平穩、均衡、質樸的意味;而短時值的節奏以及非均勻劃分的節奏型,則更容易表現出一種緊張、激揚和動蕩的音樂情緒。由此產生的某種內在的動力,促使事物不斷向前推進,并最終獲得一種相對穩定的狀態。節奏的這一特性還常常體現在對旋律起烘托作用的伴奏織體中。

再次,在道白中表現出的分節式或縮減式讀法。

道白是指口頭曲藝藝術和戲劇表演中對內容的解說或對白部分。在胡仁·烏力格爾曲調的三種形式中,道白是沒有音調的。所以,對它較少關注。而在具體的吟唱過程中,筆者發現在額爾頓吉如和胡爾奇表演時,經常有節奏的講述道白的部分。并且,此節奏節拍非常有規律。當道白部分的節拍不規整時,胡爾奇就會對它進行分節式演唱或減縮式的誦讀方法來調整,從而形成行與行之間的節奏范式和律動較為規整。如在此片段中:

其口語話的節奏模式為:

Ter edür ü nara baragun tesi singgeged

Chin gang odon nu gegen gerel ching tiyan tegri du gilbaljagad

Xi shan agula in bürünghüi següder iegünw resi helberiged

Suni in baidal un yangiu ni lablaju üjebesu

Neliyed oroi bolju erühe in dotora deng jula gi gereldügülügsen tulada

在具體的演述中的節奏范式為:

—/—/—/—/—/—/~·~/ 7

—/—/—/—/—/—/—/ 7

—/—/—/—/—/—/—/ 7

—/—/—/—/—/ 5

—/—/—/—/—/ 5

—/—/—/—/~·~/ 5

(—意為兩詞一個節拍、/~·~/意為一個詞分節讀成兩個節拍)

通過對道白部分的節奏模式進行分析發現,其實在具體的演說過程中,胡爾奇的道白部分也有內在的節奏模式。本來是非常流暢的一段長行,通過胡爾奇的有意識的“分節式”讀、或者是“縮減式”讀法來非常有規律、均勻的演述來表演。

三、節奏范式下的三種模式和兩個法則

學者修海林曾說過:“節奏使零散的單個樂音有序地組合成樂節、樂句、樂段乃至樂章。以有序的節奏性來把握,就能從聽覺感知上使樂音運動變得易于辨識、理解。”[4]所以,在整個音樂藝術中,節奏是不可或缺的骨架子,尤其以敘述為主要特點的胡仁·烏力格爾音樂中顯得非常重要。

首先,胡仁·烏力格爾旋律形態分為艾、索拉艾、道白三個模式是依據三者的節奏范式是否對應關系來進行劃分的。

第一模式:在艾中詞的節奏規律決定著音樂節奏,所以韻文式唱詞往往對應的是艾。在音樂中的艾,它的節奏是非常有規律的,強弱關系非常整齊的循環,演唱和誦讀時朗朗上口,其節奏范式較為容易掌握。

第二模式:索拉艾對應的唱詞多以散文式的敘述內容為主。語言節奏和節拍非常難掌握時,胡爾奇精妙的將四胡的伴奏音樂加進來,形成了對比或對應的關系。但索拉艾中的人聲的節奏范式與四胡的節奏范式往往采用風格的比性為主,其目的是,通過話點子來推動和鮮活的表現故事情節內容。

穩定(人聲)——不穩定(器樂)

不穩定(人聲)——穩定(器樂)

第三模式:以往的學者較少關注道白,認為它是一段無規律可循的敘述部分。但是在對長行的敘述部分進行節奏范式的分句后發現,在額爾頓吉如和為代表的很多胡爾奇,在道白中采用分節式或減縮的方法來規整節奏和節拍的。

其次,胡仁·烏力格爾中的唱詞與唱曲二者的對應或脫節關系始終圍繞著以下兩個法則。或是“分節式”伸展節奏、或者是“縮減”節奏范式等方法。

作為口頭表演藝術的胡仁·烏力格爾具有非常靈活的特點,在詞與曲二者的對應關系或者脫節反叛等現象中,語言的節奏永遠是圍繞著曲的節奏的。也就是說在具體演唱中,曲調的節奏如果非常規整,而唱詞的詞較多時,胡爾奇經常會采用“縮減”式的口語化的表述為主。相反,如果唱詞的語言節奏少于曲調的音樂節奏時,胡爾奇往往采用“分節式”的演述方式為多,將唱詞的演述從口語化轉換成“書面形式”的演唱來與曲調的節奏對應。而采用后者的胡爾奇不是很多。如果通過上例兩個方法來規整唱詞的節奏后,無法與音樂節奏對應時,胡爾奇肯定會選擇另外一首曲調。

如果,將上面的三個模式,兩個法則視為所有胡爾奇在具體演述中所表現和采用的方法的話,而往往上例三個模式和兩個法則決定了胡爾奇的個人風格特征。在三個模式中,艾運用的較多,其該胡爾奇以歌唱性風格為主,如果索拉艾和道白運用的較多,那以敘述性風格為主要特點的。

額爾頓吉如和胡爾奇演述的烏力格爾音樂以敘述性為主要特點的同時,更能體現他個人風格的是在具體演唱中頻繁使用“分節式”的節奏范式。也就是將口語化的唱詞往往演唱成“書面”式的演述,在口語中本該脫落的音,通過分節式的書面讀法,反而被強調出來,所以給人一種較為特殊的感應。此方法能解答很多學者說額爾頓吉如和胡爾奇以本子因·烏力格爾的演述為主要特點的說法,也是他個人風格的具體表現。所以,筆者認為通過“回到音聲”的本體中去,分析音樂因素與唱詞元素二者之間的對應、或者反作用的關系來能夠把握胡爾奇的個人風格特征。

參考文獻:

[1] 成果.音樂節奏的功能性作用及訓練研究[D].西安音樂學院,2012.

[2] 博特樂圖.胡爾奇:科爾沁地方傳統中的說唱藝人及其音樂[M].上海:上海音樂學院出版社,2007:134.

[3] 段寶林,過偉.民間詩律[M].北京:北京大學出版社,1987:511.

[4] 修海林.音樂美學通論[M].上海:上海音樂學院出版社,1999:48.