“怪異”安格爾

龐紅蕊

如果說古典主義源自于畫家對傳統的承襲,那么“怪異”則源自于畫家對繪畫傳統的革新。安格爾是一個極端的古典主義者,他的“怪異”風格恰恰源于他對古典主義理想美的過度尋求。這種過度又使得安格爾突破了傳統,為自己的畫作注入了鮮明特質。

讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾(Jean Auguste Dominique Ingres,1780—1867)是19世紀法國的著名畫家。國內學界通常將安格爾定位為新古典主義繪畫的代表人物,因為縱觀安格爾70年的藝術生涯,他始終踐行法蘭西藝術院的核心藝術宗旨,推崇古典主義風格。然而古典主義風格僅僅是安格爾繪畫的一個維度而已,并不能概括他的整體繪畫風格。2008年,安德魯·謝爾頓出版了《安格爾》(費頓出版社)一書,為我們呈現出全面立體的安格爾形象。謝爾頓先生任職于美國俄亥俄州立大學藝術史系,是安格爾藝術研究方面的權威專家。2016年,國內的“一好閱讀”與費頓出版社合作,推出了“一好閱讀費頓經典:時間的回歸”中文版藝術史叢書,《安格爾》便是該叢書中的一部。從某種意義上來說,《安格爾》一書帶有傳記的性質,它細致入微地為讀者呈現出安格爾70年藝術生涯的整體面貌。然而,它又不是嚴格意義上的傳記,它從藝術史角度詳盡分析了安格爾的藝術淵源及其對后世的影響,從學術史角度詳細探討了近年來學界對安格爾繪畫的最新研究成果。因此,它又是一本嚴肅的學術研究專著。

工業革命將19世紀的歐洲人帶入驚心動魄的變革潮流之中。現代化大都市巴黎的崛起、拱廊街的出現以及社會商品化步伐的加快使法國人感到震顫。在《現代生活的畫家》中,波德萊爾描述了19世紀的兩類畫家:一類畫家著眼于現代生活,描繪都市風光和車馬人群,致力于突顯“特殊的美、應時的美和風俗特色”;一類畫家則著眼于過去和傳統,選取古希臘和羅馬題材,致力于捕捉堅實和永恒之美。如書名所示,波德萊爾關注的是前一類畫家,他重點分析了貢斯當丹·居伊(Constantin Guys)的藝術。如果說居伊屬于前一類畫家,那么同時期的安格爾則屬于后一類畫家。如果說居伊“立足于當下”,靜觀都市風光,描繪現代生活,那么安格爾則“流連于過去”,與19世紀的現代生活不相協調。如安德魯·謝爾頓所言,安格爾有一種敏銳的“滯后感”。當19世紀的進步論者宣稱“我們須緊跟時代步伐”時,安格爾卻埋首于古希臘羅馬以及文藝復興時期的藝術世界中。他就像保羅·克利筆下的“新天使”:一方面,進步的風暴無可抗拒地將他刮向未來;另一方面,他又固執地將臉朝向過去。他用這種“滯后”的姿態來反思19世紀的現代性,批判進步論。他說道:“如果你的時代是錯誤的呢?……如果你無視善與美,難道我也要效仿你嗎?”安格爾用濃郁的懷舊情緒編織了一個神話般的世界,警醒世人在前行的時候不忘駐足,在面向未來的時候不忘回望過去。

安格爾自幼接受學院派的教育,終生恪守學院傳統的內在宗旨。法蘭西藝術院倡導“藝術題材等級論”,即:在一切藝術題材中,歷史和宗教繪畫是最典雅的題材,爾后依次是肖像畫、風俗畫、動物畫、風景畫等。在這種觀念的影響下,自青年時代,安格爾便立志成為一名歷史畫家,他也一直宣稱自己是一個歷史畫家。然而事實上,他最負盛名的卻是肖像畫,而絕非歷史畫。安格爾從未掩飾過自己對肖像畫題材的蔑視。他曾對好友吉拜爾說道:“這可憎的肖像畫啊!它們總是讓我無法全神貫注地去完成重要的事情。”(1847年,安格爾給吉拜爾的一封信)既然安格爾不喜歡肖像畫創作,為何還創作了如此之多的肖像畫呢?可以說,時事塑造了(甚至改變了)安格爾的藝術軌跡。1825年以前,肖像畫是他維持生計的工具。為了在現實世界生存下去,安格爾不得不暫時放下理想,從事“不夠典雅”的肖像畫創作。一邊是世俗的現實,一邊是超凡的理想,早年的安格爾在其中搖擺不定。1825年以后,安格爾的經濟狀況有所改善。他曾宣稱終止肖像畫創作,專心從事大型的歷史繪畫創作。事實上,這一時期他仍然創作了大量的名媛肖像畫,目的并非是緩解經濟壓力,而是出自畫家的個人喜好。可以想見,面對眾多名媛的攝魂之美,安格爾難以抗拒她們的邀約。如波德萊爾所言,“安格爾更喜歡畫女人……他帶著一種外科醫生的嚴厲竭力揭示她們最微小的美麗之處,他像情人一樣謙卑地對待她們最細微的曲線。《安吉莉卡》、兩幅《宮女》、奧松維爾夫人的肖像,這些作品都洋溢著一種深刻的精神上的滿足。”如果說早年的安格爾創作肖像畫是被迫為之,那么這一時期他則是主動創作;如果說此前肖像畫在安格爾心中是現實的象征,那么在這一時期它儼然變成了理想美的表征。經安格爾之手,奧松維爾伯爵夫人的靈韻和羅特希爾德夫人的美貌克服了時間,在藝術中永存。

安格爾是一個典型的傳統主義者,他憑借自身的努力在學院派這條路上大獲成功。1801年,他憑借《阿伽門農的使者》獲得了羅馬大獎,享受政府資助去羅馬游學;1825年,他晉升為法蘭西藝術院院士;1835年,他擔任羅馬法蘭西學院院長。如謝爾頓所言,“或許沒有哪位藝術家能像安格爾一樣擁有如此尊貴的學院資歷和榮耀”。然而,值得注意的是,安格爾與學院權威機構之間的關系并不融洽。安格爾是極具創造力的畫家,這一特質無疑成就了他,也使他飽受非議。在他藝術生涯的前半生,他一直懷才不遇,流浪異鄉,可以說,在這一時期,他是被主流所忽視的局外人,是遭受迫害的怫悒天才。巴黎批評界普遍將安格爾定位為“標新立異”的畫家。然而,安格爾渴望獲得官方的認可,渴望躋身主流藝術界。為了達成這一目標,他壓抑創作個性,選擇循規蹈矩,最終憑借正統的古典主義畫作《路易十三的誓約》獲得了批評界的贊賞。可是天性使然,他有一顆不安分的心。他無法容忍官方的陳腐趣味和學院的庸俗律令。1834年,安格爾將嘔心瀝血之作《圣桑福安的殉難》送往巴黎沙龍畫展展出。畫家耗時十年之久才完成這幅巨作,對其寄予很大的期望,然而批評家們卻紛紛指責該作品“離奇怪異”。在這種境遇下,悲憤的安格爾宣布有生之年不再參與沙龍畫展。他感覺自己是一個被迫害者,被愚昧無知的公眾和心懷叵測的批評家圍攻。他計劃逃離故鄉,淡出公眾視線,做一個局外人。他稱自己是“自愿流亡者”,然而他所能想象的最佳流亡方式卻是到羅馬擔任法蘭西學院的院長。安格爾的一生是充滿矛盾的,而正是這種矛盾性為他的畫作注入了個性和張力。

波德萊爾對安格爾的批評是苛刻又是獨到的。在他看來,安格爾藝術創作最獨特的地方在于其作品中的“怪異”(bizarrerie)色彩。他說道:“我從內心里認為,安格爾的理想是一種半由健康、半由平靜形成的理想,是某種與古典理想相類似的理想,而他又在其中加入現代藝術的好奇和精細。這種結合常給他的作品帶來一種古怪的魅力。”(波德萊爾,《論一八五五年世界博覽會美術部分》)可以說,安格爾的繪畫一方面承襲了古典主義的創作原則;另一方面又帶有“怪異”的個人化色彩。正是這種張力使他的繪畫既帶有古典特質,又具有某種古怪的現代感。

安格爾自11歲起便接受嚴苛的學院派訓練,17歲時師從古典主義大師雅克·路易·大衛,21歲那年憑借歷史題材繪畫《阿伽門農的使者》斬獲羅馬大獎。在羅馬游學期間,他汲取了拉斐爾等文藝復興藝術大師的創作風格。在安格爾60年的藝術生涯中,他始終推崇古典主義的創作風格。他稱自己為“最堅定的古典主義者,菲狄亞斯、阿佩萊斯以及拉斐爾藝術的最后繼承者”。19世紀的法國,有一批畫家慣于為自己的畫作簡單地披上古典的外衣,波德萊爾稱這種風格為“巨大的懶惰”。然而,安格爾的創作并不是對古典繪畫的簡單模擬。他鐘情于拉斐爾,但絕非一味地模仿偶像,而是嘗試在“模仿中別出心裁”。值得注意的是,安格爾的“新”并不體現在對古典主義原則的反叛,恰在于將古典主義原則推向了極端。在“美的理想”的指導下,安格爾主張修正和美化自然,力圖在畫作中呈現永恒之美。然而為了呈現出他心中的理想美,他會“使用一些卑鄙的騙術”,因此他的作品中充斥著“虛假、欺騙與扭曲”(波德萊爾語)。具體說來,這主要體現在兩個方面:

首先,安格爾致力于取消繪畫空間的立體感,使繪畫呈現出平面化效果。自文藝復興以來,主流的繪畫理念強調繪畫空間的縱深性和立體性。繪畫被設想成一個窗口,人們透過它可以看到另外一個世界。然而安格爾摒棄了這種繪畫理念,他強調繪畫的平面性效果。用波德萊爾的話來說,“畫家經常取消隆起,或者減少到看不見的程度,希望這樣能賦予輪廓以更多的價值,以致于他畫的人像都有一副老板的樣子,外形很正確……卻沒有活力,與人類的肌體不相干。”羅馬游學時期,安格爾將研習作品《瓦平松的浴女》以及《俄狄浦斯與斯芬克斯》上交給法蘭西藝術院的學術委員會。委員會的專家們批評安格爾的作品缺乏立體感,建議他應勤勉探索古典時代藝術的奧秘。這一“缺陷”逐漸成為安格爾繪畫的獨特風格,或遭人詬病,或大受贊賞。

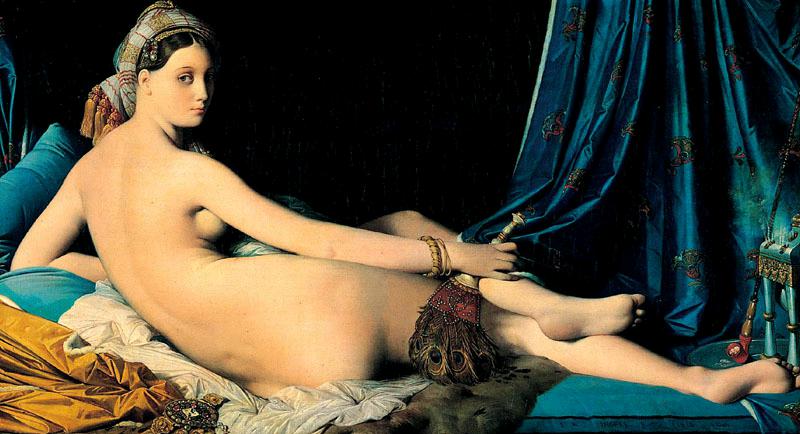

其次,安格爾畫作風格“怪異”的另一原因是畫中人體結構失真變形。以《大宮女》為例。首先,畫中女性的肩膀不對稱,腰部過窄過細,臀部與大腿連在了一起;其次,宮女的乳房呈球形,從腋窩部分突聳而出,略顯僵硬;再者,宮女的五官精美,但臉部缺乏輪廓,毫無立體感。就整體而言,畫中宮女缺乏真實感,并無濃烈的感官色彩。與之形成鮮明對比的是,畫中各種織物十分寫實。整幅畫作看上去像是真實與幻覺的拼貼。安格爾如此設計的目的是什么?謝爾頓指出,長期以來,人們將女性裸體貶低為調動感官之物,女體畫的存在是為了滿足人的視覺快感。安格爾打破了這種程式化的描繪方式,他去除了女性身體的感官色彩,為其增添了更多的審美化色彩。

關于安格爾繪畫中的“怪異”風格,批評界大體有兩種說法。一些批評家認為,這種“怪異”有違古典主義的繪畫原則,是安格爾畫作的巨大缺陷。還有一些批評家認為,這種“怪異”恰恰成就了安格爾,它完美地體現出畫家的創造力,啟發了后世的現代主義繪畫。需要強調的是,安格爾作品的“古怪魅力”源自于他對古典主義的過分敬重。換言之,恰恰是他對理想美的過度追尋,恰恰是他將古典主義原則推向極致,才使得他的畫作呈現出怪異的風格。

《安格爾》一書的獨特魅力在于它將傳記和畫評結合在一起。它不僅敘述了安格爾的傳奇經歷,還分析了安格爾代表性畫作的意涵。如果說傳記是橫向地剖析安格爾生命中的點點滴滴,那么畫評則是縱向地挖掘安格爾畫作的深刻意蘊。前者專注于時間的長度,后者專注于細節的深度。本文擇取《桑奧內夫人》和《羅杰解救安吉莉卡》這兩幅代表性畫作進行分析。

1814年,安格爾應桑奧內子爵的邀約,為子爵情人馬爾科茲畫了一幅肖像畫—《桑奧內夫人》。縱觀安格爾的全部畫作,《桑奧內夫人》顯得與眾不同。安格爾的大多數畫作色彩單調,然而這幅畫作卻色彩明亮:桑奧內夫人身穿櫻桃色的天鵝絨長袍,嫻靜地坐在金黃色的軟墊上。明亮的顏色使這幅畫作充滿了感官色彩,令人聯想起馬爾科茲的現實身份。畫作中,馬爾科茲半坐半倚,身體從畫作左下角蜿蜒而上,形成了一個柔和的弧度,這與她的手臂所形成的弧度相互呼應—這一點符合古典主義的創作原則。馬爾科茲身上佩戴著許多珠寶首飾,她修長的身體仿佛成了奢侈品的展示平臺。一方面,這些奢侈品顯示了情人桑奧內子爵對她的寵愛;另一方面,它們又表明女性身體的物化。馬爾科茲的衣著鮮亮,所佩戴的飾物奢華,然而她的神情沮喪,略顯憂郁。她凝視前方,雙唇微微張開,欲說還休。在這里,物質生活的充盈與精神生活的失意形成了鮮明對比。值得注意的是,安格爾在畫作的左上角安插了一個獨特的元素—鏡子。鏡子原應反射出馬爾科茲對面的客廳內景,然而里面除了馬爾科茲的孤獨背影外空無一物,這一點不符合現實主義的創作原則。如果說畫作的下半部分展示出一種世俗的豐裕質感,那么畫作左上角的鏡像則反襯出主人公精神世界的虛空貧乏。換言之,物質世界的豐盈并不能填補精神世界的空虛。此外,畫作中還有一處細節,安格爾將自己的簽名卡在鏡框里,這一點有其深意。鏡框是一個邊界地帶:一邊是現實世界,一邊是鏡像世界;一邊是豐裕,一邊是貧瘠;一邊是明亮,一邊是黑暗。安格爾就處于這個邊緣地帶:“現實與理想、豐裕的物質以及神秘的空靈。”由此,《桑奧內夫人》經安格爾之手有了深度,它不僅僅是再現人物面貌的工具,也成為展示人物精神世界的媒介。

1819年,安格爾創作完成了《羅杰解救安吉莉卡》。謝爾頓認為,這幅畫作是安格爾所有歷史風俗畫中最優秀的作品。該畫作取材于意大利詩人阿里奧斯托的敘事詩《瘋狂的奧蘭多》,描繪的是“英雄救美”的情節。少女安吉莉卡的肩部以下無可挑剔,具有濃重的拉斐爾主義風格。然而她腫脹的脖子有些失真,乍看去仿佛得了甲狀腺腫。與赤身裸體的少女形成鮮明對比的是身披黃金鎧甲的英雄羅杰。為了襯托羅杰的陽剛氣質,安格爾對羅杰的黃金鎧甲進行了精雕細琢。謝爾頓指出,安格爾對主人公的設定符合19世紀早期繪畫的特點,我們可以稱之為“裸體的現代經濟學”。如果說在古典的藝術范式中勇敢和完美的象征是男性裸體,那么在現代的藝術范式中勇敢和完美的象征則是全副武裝的男人。19世紀以后,男性裸體畫日漸式微,裸體漸漸成為女性肖像畫的描繪范疇。自此以后,裸體與陽剛之氣無關,與美的理念無關,而與嬌弱相關,與感官性相關。在《羅杰解救安吉莉卡》中,這一點體現得十分明顯。過度修飾的羅杰是勇敢的象征,赤身裸體的少女是嬌弱的象征。前者是拯救者,后者是被拯救者;前者散發著嚴肅的神性光輝,后者則彌漫著濃郁的感官氣息。為了增添羅杰的陽剛之氣,安格爾為他配備了一支長矛。然而滑稽的是,矛頭卻被海獸的牙齒緊緊卡住。如果說長矛是為了顯示羅杰的陽剛氣質,那么這緊緊被卡住的矛頭則解構了羅杰的英雄氣質。此處,正義凜然的英雄瞬間淪落為一個滑稽的角色。可以說,《羅杰解救安吉莉卡》將嚴肅和滑稽并置在一起。

畫作中大體有三類角色:英雄、落難的美人以及兇猛的海獸。英雄擊敗海獸,最終成功解救出美人,這一情節具有童話色彩。羅杰的黃金鎧甲、銀色披風以及坐騎馬鷲更為畫作注入了幾分玄幻的味道。然而,這幅畫作還具有濃郁的情色意味:嬌弱的少女一臉無辜、赤身裸體,被鎖鏈綁縛在巖石上,她所倚靠的巖石像一個巨大的男性生殖器官。可以說,《羅杰解救安吉莉卡》將童話與情色、純真與嗜虐融合在一起。每一個元素之間的結合都建構并同時解構著畫作的意義。可以說,這幅繪畫是自相矛盾的,是不斷分裂的,同時它又是敞開的,亟待人們來建構和解構畫作的意涵。

《安格爾》的貢獻在于它打破了人們對安格爾其人其作的慣性思維方式,為我們呈現出一個充滿矛盾的安格爾形象,呈現出一種充滿張力的繪畫姿態。安格爾時而是正統的古典主義畫家,是巴黎藝術界的主流,時而是被主流所忽視的局外人,是遭受迫害的怫悒天才。他的一生都在主流和邊緣、學院派和局外人之間搖擺不定,在繼承和革新、入世與出世之間難以抉擇。正是這種矛盾性增加了他生命的強度和厚度。安格爾不僅僅是一個古典主義畫家,他的繪畫還帶有“怪異”的個人化色彩。如果說古典主義源自于畫家對傳統的承襲,那么“怪異”則源自于畫家對繪畫傳統的革新。然而,我們也可以說,安格爾是一個極端的古典主義畫家,因為他的“怪異”風格恰恰源于他對古典主義理想美的過度尋求。正是這種過度使得安格爾突破了傳統,為自己的畫作注入了鮮明特質。