拒絕“降級”的大熊貓

劉敏

2016年9月,世界自然保護聯盟(IUCN)的保護名錄上,大熊貓從“瀕危”降級為“易危”。但這一認定并沒有得到國家林業局的認同,有關負責人稱:“大熊貓仍是瀕危物種,將大熊貓保護等級降低還為時過早。”保護大熊貓,既出于這個種群的生存現實,同時又是一條與各方利益相關的微妙鏈條。

大熊貓調查的兩套數據

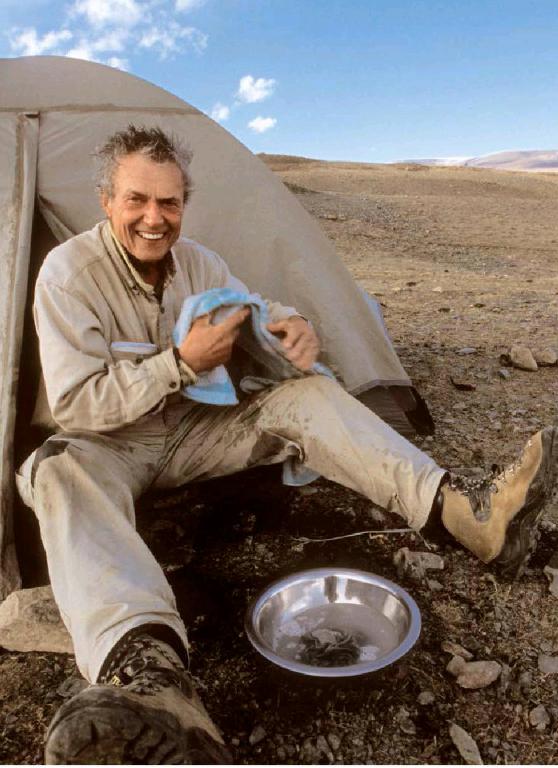

喬治·夏勒是最早來中國合作熊貓野外調查的動物學家

今年2月份的臥龍自然保護區,還處在一片冬季的蕭索里。去五一棚的山路處在陰坡,走到半山腰就開始出現了積雪。再往上走,前人踩過的雪已經變成了冰,堅硬濕滑,一腳踩不穩就會撲倒。整座山坡是竹子與各種針葉樹種組成的密林,即便是正午,林下也是幽暗的。有些云杉至少有30米高,筆直地刺向空中。山里此刻寂靜無人,一枚枯葉從雪坡上滾下來,都能制造不小的聲響。

1978年建造的五一棚,是中國最早開展大熊貓野外觀察的地方。時間要再往前推,五一棚所在的臥龍保護區,是1963年成立的中國第一批大熊貓自然保護區,它也是國內名氣最大的大熊貓自然保護區。

帶著我和攝影記者上山的護林員楊帆,常年在這種陡峭的山路上做巡護。他所在的鄧生保護站當下最為重要的野外任務,一是從2011年開始的全國第四次大熊貓調查,再就是2015年臥龍給野生大熊貓建立“戶籍”檔案的科研調查。在常規巡護路線之外,護林員的野外調查走的已經不是山路了,而是要鉆到竹林下面的空隙里。那里更容易找到大熊貓新鮮的糞便,撿糞便之后做技術分析,這是統計野生大熊貓數量最直接的辦法。

而最近這次歷時3年的全國第四次大熊貓調查,就是2016年IUCN給熊貓降級的最直接數字依據。

從1974年開始,國家林業局每隔10年就要進行一次人口普查一樣的大熊貓調查,業內人士簡稱“貓調”。前三次的統計結果分別是1050~1150只、1114只、1596只。第四次“貓調”歷時3年,在2015年公布的最終數據是,野生大熊貓種群數量為1864只,圈養的大熊貓375只,比第三次調查時增長了16.8%。

但這四次大熊貓調查的數據,多年來一直有爭議——一個眾所周知的秘密是,從第一次“貓調”開始,“官方對外”和“內部流傳”就是兩套數據。

我國上世紀70年代的第一次大熊貓調查,業內普遍認同的說法是超過了2400只,甚至更多。但因為要體現大熊貓的珍稀性,這個數字被人為砍掉了至少一半。

1980年的第二次“貓調”,正值在國有林區進行木材采運、加工的國內森工企業大規模采伐,有研究者撰文指出:“有關部門及森工企業由于擔心發現有大熊貓會影響當地的采伐,于是就謊稱沒有大熊貓,從而成為調查的盲區和大熊貓分布的白區。”

英國動物學家約翰·馬敬能(John MacKinnon)博士1986年受世界自然基金會(WWF)派遣,來到中國參與熊貓保護,他覺得上世紀七八十年代的熊貓總數應該比2500只還要多。“熊貓數據最奇怪的是,各個縣有自己的數據,但不能把他們的數據相加得到總數——每個縣都想報多點,拿到更多經費,但中國想讓總數看起來小一點,才能從國際社會拿到更多的錢,所以數據是不可靠的。”

前三次大熊貓普查,一直采用的是“咬節法”:一只成年大熊貓一天要排泄達十幾公斤,這十幾公斤大約為100~200團的糞便。用咬節法統計大熊貓數量時,如果糞便之間距離超過預估的大熊貓活動范圍,就判定為兩只熊貓;在同一范圍內,如果糞便里遺留的竹竿、竹葉咬節的長度不同,就評估為兩只大熊貓。

這個辦法現在看來誤差極大,即便是同一只大熊貓,吃不同的竹子、用不同的姿勢、不同的健康情況,排出來的糞便咬節都有很大差異。如果劃定的參數有調整,最后統籌的數據就有大幅變化。與此同時,影響數據的政治邏輯又一直沒有變化:保護區把數字報高了,外界會認為說謊;說少了,那過去10年的保護成績到底在哪里呢?

第四次熊貓調查采用了DNA技術,對大熊貓糞便上的黏液做分析,要比“咬節法”更為精確。調查用了3年時間,但又花了1年才公布結果。有采訪對象告訴我,四川有些保護區已經沒有熊貓了,保護區從陜西偷偷調過來大熊貓的糞便撒在竹林里,再派人上山去采——這是個作假的老辦法了,只不過這次有了DNA技術,分析出這是秦嶺大熊貓的遺傳信息,最后鬧了笑話。

所以,IUCN用作參照系的貓調數據,到底值得采信嗎?

88歲的胡錦矗,恐怕是這個問題最令人信服的解答者。胡錦矗被稱為“熊貓之父”,是國內資格最深的熊貓研究專家。這位一輩子坦誠、爽快的專家在業內擁有泰斗級別的名望,我的每一位采訪對象提到敏感問題,都說“你最好去問問胡老先生”。

在電話里,耄耋之年的胡錦矗思路清晰,不假思索地列舉出一系列數字:“第四次‘貓調結果是1864只,這個數字沒有包括年幼的熊貓,實際上加上年幼的,應該有2000只左右。”

“這個數字是一個相對數字,并不是絕對數字。”胡錦矗解釋,“四調”的數字本身就是通過設置樣線加DNA調查,再用統計學方法計算出來的,即便現在用分子生物學,用糞便上殘留的腸道上皮細胞做DNA分析,科學上要細致些,“但這個調查歷時三四年時間、涉及幾十個縣,怎么可能把每一只熊貓的糞便都拾到?”

胡錦矗認為現在的統計手段已經很細致了,跟第三次調查相比,相對數字是在上升的,另外大熊貓棲息的環境面積也增加了。“90年代提出退耕還林,提出保護原始森林,過去那些采伐的棲息地也恢復起來了。以前棲息地只有1萬多平方公里,現在已經擴大到了2.5萬平方公里,恢復得也很快。”

按照這個方法看,即便調查會受到調查強度、范圍的影響,現在野外大熊貓的增長趨勢也是很明顯的。

過去把大熊貓歸為瀕危,參照的是IUCN的劃分標準:成年個體小于2500只,趨勢下降,且沒有任何亞種群超過250只成年個體。根據2015年正式公布的全國第四次大熊貓調查結果,岷山種群已經擁有400只以上的成年個體。

“簡單來說,大熊貓數據是穩中有升的趨勢,不是衰敗的趨勢,根據這個才被下調了等級。”胡錦矗說。

降級與圈養大熊貓無關

熊貓“水秀”和它未滿一歲的寶寶正在四川臥龍核桃坪野化培訓基地做野化訓練

大熊貓保護的降級,本質上正是說明保護的成功,因為大熊貓不像以前那樣瀕危了。來臥龍之前,我跟很多人一樣,以為這種成功是因為圈養大熊貓的成熟:大熊貓如今正在變成互聯網世界的一個“網紅”形象。就在今年2月,iPanda熊貓直播剛發布了一段熊貓抱大腿的視頻,視頻里一只叫“奇一”的亞成體熊貓黏人地追著飼養員,反復跌跌撞撞地撲過去抱住飼養員大腿不放。這段視頻在微博上被播放了5000多萬次,在Facebook上有1.2億瀏覽量。

這樣的熱門視頻源源不斷地出現,那些圈養環境下的大熊貓看起來柔軟、溫暖、健康,與上世紀那種“竹子開花”環境中大熊貓悲情的形象相去甚遠。

那么培育更多的圈養大熊貓,未來再放歸,是不是就能直接擴大野外大熊貓的群體了?這種想法確實是錯誤的。

我在核桃坪野化培訓基地見到了一群圈養大熊貓。早上9點鐘,基地第一次喂食開始了,籠門一開,淑琴和壯妹兩只熊貓就立刻撲到各自的隔離室里,抓過遞來的窩頭,吃得滿肚皮都是渣渣。這兩只熊貓都是2008年后出生的,淑琴體形大一點,看起來格外懶惰。她抓住飼養員剛塞進去的竹子,下一秒,整個身體已經躺倒在水泥地上,最柔軟的腹部不在乎地袒露著,上面堆著一堆還滴水的竹葉。

這幾只大熊貓正在展示網絡視頻里同樣的憨態,吃竹子時,兩只熊貓展現出了出人意料的靈巧,淑琴用平時隱藏的第六根指頭扳著竹子,像吃甘蔗一樣,用臼齒咬住一頭,順勢一拉,竹殼就撕下來了。她突然發現了我,黝黑的眼睛開始盯著我這個陌生人看,但也沒做出任何其他舉動,與此同時,她的爪子和嘴一秒都沒有停止,竹殼一條一條地被撕下,她大口咬斷一節嫩心,嘎嘣嘎嘣地大嚼起來,動作之快,好像下一秒竹子就要被人搶走一樣。淑琴發出了欣快的咀嚼聲,盡管她每天都要吃掉幾十公斤的竹子,在這個早上,她的表現就像是第一次吃到這么美味的食物。

與此同時,穿著熊貓連體服的飼養員們此刻正在野化場地打掃衛生,頭一天的舊竹子已經發黃,每天熊貓得到的食物都超出了食量,它們不需要尋找食物,只要一屁股坐在竹子堆里吃自助餐就可以了。

圈舍打掃完,壯妹一直在隔離區不出來,飼養員跑到園區外,“壯妹!壯妹!”連叫了幾聲,壯妹循聲晃晃悠悠地走到戶外,她能聽懂自己的名字。跟所有圈養的熊貓一樣,壯妹從小跟人在一起長大,她不怕人。

核桃坪野化中心的這些熊貓,已經是圈養的第二、三代了。從80年代開始,臥龍保護區就開始從野外抓大熊貓做圈養。全國范圍內,大規模的野外大熊貓抓捕時間要更早。

胡錦矗告訴我,從一開始,圈養就不是為了保護大熊貓,而是為了滿足社會各界、國內外對大熊貓的需求。從1941年宋美齡、宋藹齡向美國民間機構贈送大熊貓開始,熊貓就變成了中國最著名的外交國禮。新中國成立后,先后有9個國家獲贈24只熊貓國禮,最著名的就是1972年尼克松訪華后帶走的那一對“破冰”意義的建交禮物。在1982年之后,無償贈送停止,大量商業租借涌現。動物學家喬治·夏勒見證了1988年初,至少有30家美國動物園及其他機構在申請租借熊貓的景象。那時國內林業部控制約27只熊貓,中國境內各動物園擁有60只。

生活在核桃坪野化培訓基地的熊貓“淑琴”在吃早餐。食物有窩頭、白夾竹和筍

這些熊貓全都來自野外。胡錦矗舉了個例子,過去全國野生熊貓最多的地方是四川寶興縣,這也是法國神父戴維第一次向世界介紹大熊貓的地方。“第一次貓調這里有300多只熊貓,現在只有100多只,為什么?因為從50年代開始,寶興一共抓了136只熊貓,而且抓的主要是幼體,因為幼體最好抓。”寶興縣只是熊貓熱中受害最大的地方,其他還有十幾個縣也在捕捉野生熊貓,加起來就有二三百只了。

直到1999年之前,這些被抓捕的大熊貓都很難做人工繁育。新生幼崽不斷夭折,為了維系這個人工群體只能繼續抓,這對野外種群的破壞比什么都直接。到了2000年之后,因為中美科研合作,臥龍解決了育幼難的問題,才開始迎來現在大家熟悉的、圈養大熊貓種群數量的快速增長。

“圈養大熊貓的好處,就是人工繁育成功后,不抓了,再加上棲息地保護和反盜獵,野外種群就上去了。”胡錦矗這個答案讓人有點瞠目結舌。

“圈養和野生的,只看它們活下來,那沒有什么明顯的區別,但真正情況已經有很大不同了。”胡錦矗又給我舉了一個例子:北京動物園過去是做大熊貓繁育最好的單位,但是短期看不出效果,長期就明顯發現,圈養的環境下,大熊貓的繁殖能力一代不如一代,北京動物園現在剩下的熊貓已經不能自行繁育了,必須運到四川來換種交配。

這種交配,大多說的也是人工授精,圈養環境下的大熊貓脫離了野外雄性爭斗、獲得交配權的生活習慣,單純把一公一母兩只熊貓關在一個籠子里,只能引發駭人的武力打斗。為了讓圈養熊貓出現自然繁殖行為,管理者們使出了各種令人啼笑皆非的辦法:讓熊貓看“愛情動作片”、服用偉哥,或者使用人類的情趣用品……近親通婚也是個問題,2016年12月28日,一只叫“盼盼”的31歲高齡熊貓剛剛去世,這是一個繁殖能力驚人的公熊貓,現在圈養的群體里,有四分之一、超過130只熊貓都是它的后代。這必定存在近親通婚的大問題。

人工飼養的熊貓吃得好、長得好,營養比野生熊貓豐富得多,但依舊不能阻擋它們的繁殖力逐代下降。有人毫不留情地諷刺,跟家貓一樣,恐怕我們現在正在擁有的是一個“家熊貓”群體。

現在我們當然不能再隨便去野外抓熊貓豐富種群,但圈養熊貓如果繼續這么發展下去,迎來的會是另一種種群衰退。

真正重要的野外棲息地

如果國內把大熊貓保護級別下降,也許最直接受影響的,就是鄧生保護站這樣的基層組織。

楊建是臥龍保護區鄧生保護站的站長,他1989年從南京林業大學畢業后,被分配到臥龍保護區,幾乎親歷了國內對大熊貓保護的整個發展過程。三四十年來,在大熊貓保護領域,國家的投入、國際科學界的興趣,都遠遠超過其他物種。

中科院動物所一名研究者告訴我,做熊貓的研究更好立項,有些物種,一年給個十幾二十萬元經費就不錯了,熊貓項目批下來的經費會是百萬級別。不過,研究者要想發論文相應也更難。“大熊貓的論文發之前,導師、發稿單位要反復審核,大家的論文都發到Ecology、Science、《美國科學院院報》這種頂級學術期刊,導師也不讓我們把論文發到級別太低的雜志,‘丟不起人。”

楊建在基層,這些年還帶了不少來自美國、歐洲的外國研究生。“那些年輕學生來臥龍之前,對熊貓完全一無所知,不知道怎么上山采數據。我們都是手把手帶他們做野外監控,幾年后這些外國學生做出來碩士博士論文,再回國去找教職,比其他同學都容易多了。”

但楊建和員工們告訴我,更多的經費都投入在學術論文、圈養等看得見的產出上,對于普通保護站的投入,他們覺得還是不夠。

鄧生保護站是臥龍保護區海拔最高的保護站,地處2700米的半山腰,再往山上走就無人居住了。剛過完元宵節,窗外下了一夜大雪,保護站體感溫度只有十幾攝氏度,久坐不動就會瑟瑟發抖。臥龍本地家家都點著幾個電爐子,即便屋里沒人也不會關:一關上,濕冷的空氣就會順著各個縫隙涌進來,侵蝕掉一切干燥的物什。鄧生保護站點著電爐子,還開了空調,這是近兩年的福利——2008年地震前,鄧生站的原址都還不通電,晚上點炭火取暖,靠寫小紙條讓過路的大巴車捎口信;地震之后,保護站員工們借住過道班房,住過外界捐贈的集裝箱,上面掏出來幾個窗戶,冬天冷得房頂都是冰花,等到這兩年終于住進了香港援建的小樓里,2015、2016兩年都斷斷續續地停電,到了2017年,電力和網絡信號才終于穩定了。

楊建在臥龍工作了快30年,一共只見過三次野生熊貓——真正的野生大熊貓是怕人的,遠遠聞到人的氣味兒就跑走了。鄧生保護站管轄的范圍最大,一共19名員工,分三批輪休,管理8萬公頃的范圍,這相當于整個成都市建成區的面積,其中分布著海拔5000米以上的雪山和河流深谷,很多地方都是無人區,想要在這么大的范圍內與熊貓打個照面,幾乎是不可能的。

像“貓調”這樣的體力活,龐大的數據都是基層保護站員工帶著民工們跑出來的。調查把臥龍保護區劃分了網格,每個格子派人去采集糞便。做熊貓調查,冬天不合適,過河水太冷,下雪也會蓋住糞便。夏天也還是令人惱火:提取DNA,用的是新鮮糞便最外的那一層黏液,如果不下雨、不被太陽暴曬,黏液可以保存15天。黏液在冬天會凍得凝固,夏天又極容易腐爛。“撿到一坨糞便,如果上面顏色加深,就采集背面做樣本,如果下了雨被沖過,就采兩側的,底下的泡水已經漚了嘛。”楊建說。

糞便其實能體現出野生熊貓的許多習性。野生熊貓是一個機警、生命力旺盛、有強盛性欲和繁殖能力的群體。熊貓跟人一樣,也愛在舒服的、能曬到陽光的、坡度平緩的地方生活。母熊貓的領地是固定的,公熊貓會為了交配在山區穿來穿去。隊員們在很陡的山坡也發現過糞便,一般都個頭大、粗一些,應該是過路的公熊貓留下來的。

每年到了春季繁殖期,各自獨立生活的公熊貓會向母熊貓生活的區域聚集,公熊貓們靠打斗來爭奪交配權,反應在糞便上,圍著火爐聊天的員工告訴我:“在餐廳這么大的地盤(20平方米左右),我們在繁殖期就采到過五六只熊貓的糞便。”

西氏貝蛔蟲目前是導致大熊貓死亡的主要原因之一,根據生活區域的不同,大熊貓群體中的一半甚至全部個體都會被感染。楊建說,臥龍曾經在都江堰虹口救治過一只野生大熊貓,吃了打蟲藥后,這只大熊貓排下來近千條蛔蟲,蛔蟲的數量過多,就可能造成腸梗阻,進而導致更嚴重的疾病。員工們在牛頭山上撿到過一坨糞便,在里面就看到過蛔蟲。楊建猜測熊貓自己有對抗意識:“我們撿到的糞便里有過石頭,核桃那么大的一個,也有的糞便外面一圈黑得很,是熊貓吃了泥巴,我們覺得這都是熊貓為了打蟲子,自己主動吃的。”

然而這些工作中總結的熊貓習性,并沒有太多學術價值。要真正被科學界認可,需要有嚴謹的、長期的觀察數據,經過模型計算,最后得出具有科學意義的分析結論。然而像鄧生這樣的保護站,有大學文憑的員工不到三分之一,普通員工能跑山,但不會處理數據,會處理數據的大學生們來工作一兩年,嫌條件艱苦就考了其他公務員調走了,或者一開始就留在山下的保護局工作,從來不參加野外巡護。整個保護站能獨立撰寫論文的,只有一名剛剛從清華博士畢業回來的年輕人,他其實也是保護站的老員工,是楊建鼓勵他去脫產讀的書:“是我們集裝箱里讀出來的博士嘛!”

臥龍保護區鄧生保護站站長楊建(中)和員工們在巴郎山嶺上發現了幾十只巖羊

拿鄧生保護站來說,“貓調”只是日常工作中被抽調的一項工作,日常的主要工作還是巡護:員工看不到大熊貓在哪里,但是為了大熊貓,要關注棲息地里的一舉一動,盜獵、砍樹、采藥、防火,都要監督。很多問題都還是老問題,現在臥龍早就沒有獵殺大熊貓的犯罪行為,但是員工們開玩笑,說村民“除了熊貓不打,其他的通打”——居民們還是會偷偷獵殺羚牛、水鹿等,現實情況里,遇到偷獵者巡護員們喊一下趕走,不會去追——保護站沒有執法權,萬一對方用槍回擊怎么辦?

這些煩瑣的工作看起來跟熊貓沒什么直接聯系,鄧生保護站是香港對口援助的,經常有香港團體來參觀,一進門的問題無一例外,都是“哪里能看到大熊貓?”楊建永遠要講清楚一個概念:在保護站,是看不到大熊貓的。

但正是這些工作,是保護野生大熊貓最關鍵的方法——保護好棲息地,才能讓野生大熊貓逐步、穩定地擴大生存空間,擴大種群。

前兩年,鄧生保護站在山上安了50臺紅外相機,從2000米的針闊混交林到近5000米的高山流石灘,拍到了大量野生動物的照片,有金絲猴、羚牛、藏酋猴、水鹿等當地常見動物,還有雪豹、豺、黑熊等極難發現的物種,這證明了大熊貓這一旗艦物種對本地生態的庇護。楊建這兩年的期望,就是學成回來的博士員工能寫出來幾篇雪豹的論文,至于論文寫好的關鍵,“還是經費啦”。

尚且遙遠的放歸

至于那些圈養的大熊貓,最終的未來,還是放歸到野外棲息地。

放歸的方式40多年來也有不同爭議。70歲的馬敬能至今在質疑,為何中國不能把大熊貓異地放歸到神農架這樣的地方:“現在熊貓已經沒有什么天敵了,大熊貓放歸最大的危險是一只熊貓殺死另一只熊貓,像神農架這樣,過去有熊貓、現在區域性滅絕的地方,為什么不能放歸幾十只熊貓呢?人們在錯誤的路上走了30多年。”

胡錦矗針鋒相對地告訴我,在神農架放歸的想法,上世紀七八十年代竹子開花的時代就提起過,當時中央領導已經同意了,但是最主要的反對者就是他。“神農架在清末民初時還有熊貓,但過去環境好些,熊貓都消失了,現在的自然環境還不如消失的時期好。”胡錦矗一直認為,保護現有棲息地是最好的辦法,過了30年,他的判斷有了新的佐證,蘆山、樂山等地多處過去沒有熊貓的地方,最近頻頻發現熊貓,證明熊貓的棲息地擴散了。“你覺得是自然擴散好呢,還是把它們捉到一個原來沒有的地方好?”

國內科學家還曾經有過克隆熊貓的想法,如果是以擴大大熊貓野外種群為目的,這看起來性價比實在過低了:正常繁殖的圈養大熊貓尚且沒能大規模放歸,一只克隆的大熊貓,自身還帶著免疫力等問題,距離野化放歸那一步就更遠了。

國內現在圈養大熊貓數量最多的有兩個單位:一個是中國大熊貓保護研究中心,胡錦矗是第一任中心主任,這個中心隸屬于國家林業局;另一個是成都大熊貓繁育研究基地,屬于城市動物園系統,歸住建部管理。兩個單位平時各自運營,繁育的計劃也各不相同。

大熊貓保護研究中心的終極目標,是把所有圈養的大熊貓放歸野外,壯大野生種群。核桃坪野化培訓基地是中心的基地之一,現在淑琴、壯妹,以及一只叫水秀的母熊貓,正在核桃坪帶著各自的幼崽做野化訓練,每對母女擁有一個3000平方米的活動空間,幼崽從出生開始,不再進保溫箱做人工育幼,都靠母熊貓在這片操場大小的山坡上獨立帶大。等到幼崽長到1歲,再運到20多公里外的天臺山野化場地,那里有3個野化場,每個有30萬平方米,相當于一片山頭。在那片更大的圍欄里,如果熊貓幼崽能顯現出獨立生活的潛能,就會被放歸到下一片真正的野外。這就像一條流水線一樣,不斷遴選健壯的熊貓媽媽,培養不與人直接接觸的幼崽,再從中擇優,放歸到野外。

胡錦矗告訴我,另一邊的成都大熊貓繁育中心,正在借鑒美洲黑熊的經驗。“想培訓熊貓聽話、不會跑,帶到野外去與野生公熊貓交配,改良圈養的基因庫。但是現在還沒有實施到這一步。”

放歸是一個更宏大的科研課題了,大熊貓沒辦法完全借鑒其他物種的成功經驗,國內最成功的野化放歸案例應該是朱鹮,30年里種群從7只擴大到2000多只,有穩定的人工種群和野生種群,2016年四川還引進了50只朱鹮,準備野化放歸。麋鹿、普氏野馬放歸的野外種群正在穩定上升。但是大熊貓作為一種古老的哺乳動物,從圈養到放歸野外,這個適應過程并不是一帆風順。

2003年,臥龍選中了一只叫祥祥的雄性大熊貓做放歸實驗,這只2歲的熊貓被放入野化訓練圈,逐步擴大野化的范圍,讓它自行學習躲避危險、去除寄生蟲的技巧。3年后,2006年4月28日,祥祥被放歸在臥龍五一棚附近的山林中。然而最大的錯誤是,五一棚是熊貓的活躍區域,每只公熊貓都有自己的領地,一個從亞成體才開始培養的圈養雄性熊貓,一進入真正的叢林社會,立刻遭到了致命的打擊。2007年2月19日,人們找到了祥祥的尸體,目擊到“它蹲伏在一棵大樹旁,頭低著,一動不動,大雪覆蓋了它的下半身,就像睡熟了一樣”。

祥祥死前經歷了與野生大熊貓的打斗,在慌忙逃脫時,從高處摔落,胰腺嚴重損傷,最終因嚴重內外傷痛、驚恐、衰弱導致休克、死亡。

“像黑熊的野化還好訓練,它是雜食性的,國外的繁殖搞得還比較好。熊貓在野外和人工環境是兩回事兒,就說飲食,野生熊貓要選竹子的老和嫩,春季吃竹筍,到了夏季吃竹竿,到了秋季專門吃竹葉……在人工環境,每天那么一大堆竹子,愛吃的就吃,不愛吃的丟掉就是了。像這種擇食行為怎么訓練?野外培訓難就難在這個方面。”胡錦矗說,最好是有一個懂動物學、懂行為學的人,能帶著熊貓上山做訓練,這個想法難度太大了,現在哪里找這樣的年輕人帶著熊貓進山生活?

更現實的辦法,也許是讓圈養的母熊貓進入半封閉的野外環境,吸引雄性大熊貓來交配,把新的基因帶回來。臥龍的五一棚野外觀察站正在搭建一個新圈舍,3月1日,將有一只母熊貓被抬到2500米的山上,嘗試在這個繁殖季能“借種”成功。然而當我跟核桃坪的工作人員詢問細節時,對方表示最好不要提這件事——在整個大熊貓采訪中,謹慎、小心、閉口不談,是最常見的態度。

大熊貓永遠環繞在公眾的聚焦之下,但公眾需要知道,圈養的“毛絨玩具”,和野外竹林里隱匿的野生群體,是大熊貓的兩個世界。抱大腿的視頻在網絡上瘋傳,同時真正的巡護工作,卻并不因為科技發達減輕了多少辛苦。在西河流域做貓調,巡護員從溝口走到溝尾,要反復蹚80多次水,上岸時全身從里濕到外。出野外要露營,員工們是不背帳篷的,“又沉,住的人又少”。他們用的是彩條布,在背風處直接搭個人字形的棚子出來,外面點上柴火,里面擠成一排睡覺,用棉睡袋的本地民工睡里面,保護站員工都是鵝絨睡袋,就守在棚子的兩頭。

相比之下,出野外每天120元的補貼性價比越來越低,幾乎每個隊員都提到了工資太低的問題,如果不是家里還有牦牛等產業支持,單純靠每個月幾千塊錢的工資,這些在高海拔行走如履平地的壯年男性員工,是肩負不起養家重任的。

而在大熊貓保護上,國家的投入幾乎不計成本,這在其他物種上不可復制。臥龍自然保護區每年的經費,已經超過了四川省內其他保護區經費的總和,更多的區域沒有那么多能上山的巡護員。“實際上除了臥龍、唐家河、王朗這三個保護區有不少動物保護專業員工外,大部分保護區實際上只守著幾個人,巡邏的人根本不夠,只是劃出來一個地方,找一些人看起來就行了。”胡錦矗說。現在即使是臥龍保護區,對人才的吸引力都遠遠不如成都近郊的熊貓繁育基地。而大熊貓與臥龍保護區,已經是國內最受關注的動物保護物種以及條件最讓人羨慕的自然保護區了。

(感謝實習生肖楚舟對本文的幫助)