亦敵亦友:被誤解的細菌

徐菁菁

在細菌的世界里求生,其法則并不是簡單的與之為敵,而是學(xué)會如何與之共生。

“消炎藥”不是萬能的

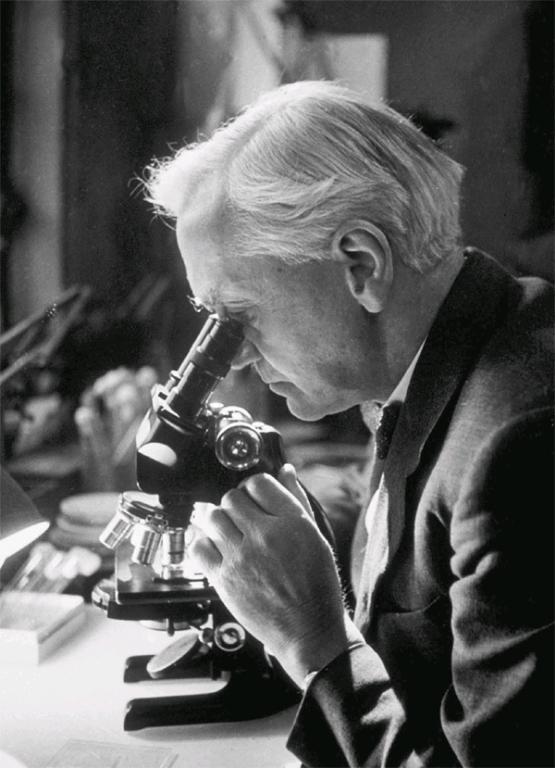

1951年,最早發(fā)現(xiàn)青霉素的英國細菌學(xué)家亞歷山大·弗萊明在他的實驗室里工作

最初,我選擇北京協(xié)和醫(yī)院感染內(nèi)科主任醫(yī)師劉正印作為采訪對象,是出于一個寫作者最直接的訴求:如果我們要去了解細菌,那么自然應(yīng)當(dāng)尋找一位直接與細菌交鋒的大夫。而資料顯示,“感染”是指細菌、病毒、真菌、寄生蟲等病原體侵入人體所引起的局部組織和全身性炎癥反應(yīng)。感染內(nèi)科大夫所做的,正是消滅包括細菌在內(nèi)的各種微生物病原體。然而,從個人求醫(yī)的經(jīng)歷來看,感染內(nèi)科似乎顯得相當(dāng)陌生和遙遠。什么樣的病人才會去尋求這個科室大夫的幫助呢?

劉正印從一開始就糾正了我這個褊狹的想法。“你看過發(fā)燒嗎?”他問我,“所有的發(fā)燒幾乎都是先看感染科。只不過2003年‘非典以后,為了防范突發(fā)的呼吸道傳染,國家明令醫(yī)院設(shè)立專門的部門來進行篩查,所以才有了發(fā)熱門診這一稱呼。”

劉正印的診室會出現(xiàn)各種病人:胳膊因感染而腫脹的癌癥病人、因腰椎被感染而曾經(jīng)不得不拄上雙拐的病人、肺結(jié)核病人……然而正像他事前提醒我的一樣,如果在人體中尋找和擊斃病原體是一場緝兇,那么絕大多數(shù)時候,他所面對的“兇案”現(xiàn)場是單調(diào)而模糊的——發(fā)熱待查。如果你的“發(fā)燒”持續(xù)不退,且發(fā)熱門診無法找到原因,那么你可能就會出現(xiàn)在這個診室里。

北京協(xié)和醫(yī)院感染內(nèi)科主任醫(yī)師劉正印

當(dāng)每個人因最熟悉的疾病“發(fā)燒”而與感染內(nèi)科大夫相遇時,我驚訝地發(fā)現(xiàn),診療的過程首先發(fā)生的很可能是一條公眾“常識”和醫(yī)學(xué)知識的交鋒:發(fā)燒到底要不要吃“消炎藥”?

一位高中生模樣的男生是由父親和母親一起領(lǐng)來的。他長期出現(xiàn)早晨37.2攝氏度的發(fā)熱,但并無其他不適。劉正印看了一家人帶來的化驗單,很快做出了判斷:“都是正常的。”

他對疑惑的一家人解釋說:“一般我們認為,體溫37.4攝氏度以上才是發(fā)燒,同時我們還需要化驗結(jié)果的支持,因為人與人之間存在基礎(chǔ)體溫的個體差異。”

他指著化驗單進一步解釋說:“從化驗結(jié)果來看,我們主要看幾個重要指標(biāo):一個是血沉(ESR,將抗凝血放入血沉管中垂直靜置,紅細胞由于密度較大而下沉。紅細胞在第一小時末下沉的距離表示紅細胞的沉降速度,稱為紅細胞沉降率,即血沉),它是反映體內(nèi)是否有疾病的最簡單的指標(biāo)。但血沉對診斷感染性疾病的意義不大,所以還要看血常規(guī)。如果你有細菌性的感染,那么血液里白細胞和中性粒細胞的數(shù)量會超標(biāo)。此外,我們還有一項C-反應(yīng)蛋白指標(biāo),當(dāng)身體被細菌感染,或者受到損傷有炎癥的時候,這個蛋白的濃度也會提高。而你的所有這些指標(biāo)都是正常的。”

北醫(yī)三院病房內(nèi),媽媽們在做著育兒交流?

持續(xù)低熱又作何解釋?病史顯示,患者出現(xiàn)低熱之前曾患有鼻竇炎和咽喉炎。劉正印告訴一家人,現(xiàn)在的發(fā)熱是“感染后低熱狀態(tài)”,或者叫“功能性低熱”。“我們?nèi)四X中有一個下丘腦體溫調(diào)節(jié)中樞,在你生病的時候,它會把你的體溫調(diào)上去,但當(dāng)你病好以后,它恢復(fù)到正常水平可能需要一段時間。這是一種植物神經(jīng)功能紊亂的現(xiàn)象,是可以自愈的,不需要進行任何治療。我們曾經(jīng)有同樣的病人,持續(xù)五年低熱,突然有一天就徹底恢復(fù)正常了。

聽到醫(yī)生這么說,男孩憂心忡忡的父母顯得既欣慰又滿懷疑惑。劉正印反復(fù)強調(diào),男生所能做的就是照常生活、加強體育鍛煉,等待自愈,但做母親的最終還是忍不住發(fā)出了那個診室里最熟悉的請求:“大夫,能不能給開點消炎藥?”

“是藥三分毒。”這個上午,劉正印無數(shù)次用這句俗語來回絕病人對“消炎藥”的渴求。

當(dāng)形形色色的發(fā)熱患者執(zhí)著于“發(fā)燒-消炎藥”這簡單直接的線性邏輯時,劉正印腦海里則在構(gòu)建一個復(fù)雜“菱形”思維:從發(fā)熱這一個要點出發(fā),延伸到病史和化驗檢查兩個點,再回歸到結(jié)論,解釋發(fā)熱待查的原因。事實上,臨床上感染性疾病造成的發(fā)熱約占40%~55%,腫瘤、結(jié)締組織和血管性疾病同樣可以造成發(fā)熱,另外有多達8%~10%的發(fā)熱原因是始終不明的。在這其中,“感染性發(fā)熱可以由各種各樣的病原體引起:細菌、真菌、病毒、寄生蟲等等。老百姓俗稱的‘消炎藥一般是指抗生素,而能夠使用抗生素治療的只有細菌感染”。

對抗菌藥物的過度崇拜

青霉素在“二戰(zhàn)”戰(zhàn)場上得到了大規(guī)模的臨床應(yīng)用,從而開辟了現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的新紀(jì)元

對專業(yè)人士而言,公眾口中的“抗生素”也并不是一個嚴謹?shù)母拍睢S毦鷮W(xué)家亞歷山大·弗萊明發(fā)現(xiàn)的青霉素是人類發(fā)現(xiàn)的第一種抗生素。青霉素是由青霉菌分泌的物質(zhì),因此從準(zhǔn)確意義上,抗生素是那些微生物(細菌、真菌和放線菌屬)的代謝產(chǎn)物,它們具有殺滅或抑制其他病原微生物的效果。但事實上,在青霉素還未能量產(chǎn)之前,另一種藥物已經(jīng)走上了人類抗菌的前線。“二戰(zhàn)”中,每個美軍士兵都配發(fā)了掛在腰帶上的急救包,其中便裝有一包磺胺粉。在傷口撒上磺胺粉以防感染,是每個士兵都被教導(dǎo)的基礎(chǔ)戰(zhàn)場急救知識。和青霉素不同,磺胺是30年代由德國細菌學(xué)家和藥學(xué)家格哈德·多馬克(Gerhard Domagk)在一種叫作百浪多息(Prontosil)的橙紅色染料中提取的,是一種化學(xué)合成藥物。今天,醫(yī)生們在治療細菌感染時,既會使用微生物制造的“抗生素”,也會使用化學(xué)半合成或全合成的藥物,它們更準(zhǔn)確的統(tǒng)稱是“抗菌藥物”。

很顯然,在診室里,病人對“消炎藥”的崇拜非常頑固。造訪診室的發(fā)熱病人大多曾經(jīng)輾轉(zhuǎn)過數(shù)家醫(yī)院,他們一面深刻期待專家的“藥到病除”,一面懷有信條:既然身體不舒服,吃點“消炎藥”總不會是壞事。有的時候,“消炎藥”是“定心丸”。

一位大姐發(fā)現(xiàn)自己的頸部淋巴腫大,在其他醫(yī)院診斷為“淋巴炎”,開了“消炎藥”,沒有見效。劉正印告訴她,綜合化驗結(jié)果看,她并沒有異常。“很多人淋巴變大都是因為周邊組織的各種炎癥導(dǎo)致了反應(yīng)性增生,不需要治療。”

劉正印向她解釋:“就好像手上有個疤,我們需不需要治,要看流不流血,痛不痛。”

“真的沒事?那是不是可以再吃點藥?”她還是不放心。

在一些更極端的病例里,抗菌藥物甚至扮演著“安慰劑”的作用。一位初中女孩是由母親領(lǐng)來的。根據(jù)母親的說法,孩子從小學(xué)四年級開始經(jīng)常性發(fā)燒,除一次確診為病毒性感冒外,均不明原因。春節(jié)后,女孩陷入新一輪發(fā)熱,癥狀是“腦子暈,渾身沒勁”。劉正印問女孩的母親:“體溫計測出發(fā)熱的時候,你摸她的身體發(fā)燙嗎?”“不燙。”她很篤定地回答。“我們發(fā)熱的時候,身體摸上去也會是熱的。你這種情況為什么體溫計測得出來,手卻摸不出來?”劉正印反復(fù)發(fā)問了兩遍,然而焦急于“眼看就要中考,課都耽誤了”的家長似乎并沒有聽出他的弦外之音。

劉正印后來告訴我,感染內(nèi)科的門診經(jīng)常遇到一種“偽熱”。“一些孩子因為各種心理訴求制造發(fā)燒的假象。有的孩子為了逃避診室里的體溫測量,甚至?xí)A帶準(zhǔn)備好的體溫計來調(diào)換。”感染內(nèi)科曾收治過一個孩子,常年發(fā)熱待查。“別的醫(yī)院讓他做穿刺檢查,他做了,叫切除扁桃體,他切了,懷疑闌尾慢性感染,他甚至也接受了手術(shù)切除。最后在我們感染內(nèi)科住院,被我們發(fā)現(xiàn)他在量體溫的時候把熱水袋藏在腋下。”然而,當(dāng)醫(yī)生把這個結(jié)果告訴家長時,“家長完全無法接受,依然堅持讓我們治療感染”。這天上午的這個女孩,在來協(xié)和醫(yī)院之前,也一如既往地做“消炎藥輸液”。

?

美國分子生物學(xué)家喬舒亞·萊德伯格

另一些時候,求醫(yī)心切的人們意識不到,“萬能的消炎藥”本身就是問題。“一些病人在發(fā)熱之后使用抗菌藥物不準(zhǔn)確,長期過量地服用藥物,可能造成‘藥物熱。這本質(zhì)上是一種藥物過敏反應(yīng),但會被誤認為是抗菌藥物無效的結(jié)果。病人很可能執(zhí)著于換另外的同類型的抗菌藥物繼續(xù)服用,于是發(fā)熱就會持續(xù)下去,而解決的辦法不過是停藥而已。”

劉正印的診室里,表現(xiàn)出的不過是發(fā)生在中國各個醫(yī)院里的常態(tài)——病人太希望得到抗菌藥物,認為它們幾乎是萬能的。中國人正在大量使用抗菌藥物的狀況,讓人吃驚。《英國醫(yī)學(xué)期刊(BMJ)》2014年2月發(fā)表了英國諾丁漢特倫特大學(xué)的Yan Li等人對中國抗菌藥物的濫用問題的綜述,該研究稱,平均而言,中國每人每年使用138克抗菌藥物——這個數(shù)字是美國人的10倍。

不過,抗菌藥物崇拜并不是中國獨有的現(xiàn)象。2015年,世界衛(wèi)生組織在12個國家開展的調(diào)查顯示,64%的大眾受調(diào)查者都錯誤地認為抗菌藥物可以用來治療病毒及病毒感染所導(dǎo)致的流感和普通感冒。

2014年7月的《柳葉刀傳染病》(The Lancet Infectious Disease)雜志發(fā)布了美國普林斯頓大學(xué)的研究人員對抗菌藥物的消費量觀察。研究發(fā)現(xiàn),在2000到2010年,全世界抗菌藥物的消費量增加了36%(從540億標(biāo)準(zhǔn)單位到736億標(biāo)準(zhǔn)單位),其中“金磚五國”的巴西、俄羅斯、印度、中國、南非貢獻了76%的增長。任何發(fā)展中國家似乎都無法避免走上這樣一條路——更好的經(jīng)濟、更高的生活水準(zhǔn)、更大的醫(yī)療健康投入、更多的抗菌藥物使用。

青霉素還管用嗎?

德國細菌學(xué)家、藥學(xué)家格哈德·多馬克

抗菌藥物的豐功偉績使人類不再那么害怕疾病,也使普通人將它推上了神壇。我特別清楚地記得,從小就頻頻求助于它們的我,第一次從故事書里讀到青霉素的故事時內(nèi)心曾涌動的欽佩。我牢牢記住了亞歷山大·弗萊明的名字。這導(dǎo)致了我的另一個疑問:我們使用的抗菌藥物種類越來越多,為什么我小時候最熟悉的一些藥物卻“消失”了?最直觀的、赫赫有名的青霉素似乎已經(jīng)成為一個古舊和遙遠的名詞。我多年來想當(dāng)然地推測:“青霉素不好使了。”

“青霉素使用的減少很大部分原因是現(xiàn)在很多醫(yī)院就沒有青霉素了。”劉正印說。但他否定了我的猜測:“實際上,青霉素依然有很多藥品不可替代的用途。現(xiàn)在這個季節(jié)高發(fā)的流行性腦脊髓膜炎,也就是雙球菌感染引起的腦膜炎,首選用藥就是青霉素。鏈球菌引起的感染,肺炎也好,心內(nèi)膜炎也好,首選也是青霉素。青霉素在這些疾病上的療效是很確切的。”他告訴我,很多時候,青霉素是被“觀念”打敗了。“耐藥這么厲害了還能用嗎?”“青霉素要做皮試,多麻煩!”“再有,病人一來就說:拿好藥給我用啊。可青霉素最便宜。”

“消失”的青霉素折射出抗菌藥物崇拜的另一常識性誤解:到底什么才是好藥?

劉正印在門診經(jīng)常遇到這樣的請求:“請您給我開點更高級的藥。”患者心目中更高級藥品往往有這樣的特征:更貴,更新,抗菌譜更廣——能殺滅的細菌種類更多。以普通人最熟悉的“頭孢”類藥物來說,我很小就記住了一種藥的名字“先鋒霉素”。“先鋒霉素”是上世紀(jì)60年生產(chǎn)的第一代頭孢菌素類藥物的別稱。現(xiàn)在,頭孢菌素類藥物已經(jīng)研發(fā)出了第五代。我天然地認為,第五代頭孢應(yīng)該會比我小時候用過的先鋒霉素“好”吧。

而對于劉正印而言,抗菌藥物根本沒有高級、低級之分,任何抗菌藥物都有它的優(yōu)勢和短板,衡量好藥的唯一標(biāo)準(zhǔn)就是“能治好病”。

劉正印告訴我,每一類別的抗菌藥物都有一個發(fā)揮滅菌作用的最基本的分子結(jié)構(gòu)。人們?yōu)榱藵M足不同需求,嘗試改造這個基本分子結(jié)構(gòu)之外的分支結(jié)構(gòu),以得到同一類別下的一款新藥。以我們熟悉的頭孢類藥物來說,“好”和“差”就是一個相對的概念。

第一代頭孢對革蘭陽性菌效果好,對革蘭陰性菌不好;第二代頭孢解決了對革蘭陰性菌作用弱的問題,但是它對革蘭陽性菌的效果卻弱于第一代了;第三代頭孢解決了前兩代藥物穿透力差的問題,能夠進入大腦和關(guān)節(jié)里發(fā)揮作用,但是它對革蘭陽性菌的抗菌效能甚至普遍低于第一代;第四代頭孢更進了一步,它終于解決了前兩代頭孢對革蘭陽性菌弱的難題,但是它對部分厭氧菌效力又不高了。而第五代頭孢從抗菌譜來看,它能打擊的細菌最多,甚至能夠消滅前四代都無法對付的耐藥性很強的金黃色葡萄菌。然而,它就像是田徑場上的全能運動員,全而不專,針對具體的菌種,和其他藥物相比,它的效率并不是特別高。正因為如此,一個優(yōu)秀的醫(yī)生在考慮用藥時,永遠是在考慮“適當(dāng)”二字:“用世界衛(wèi)生組織用藥原則的8個字來解釋,就是:安全、有效、方便、價廉。”

任何治療在本質(zhì)上都是醫(yī)患共同對疾病發(fā)起的戰(zhàn)斗。這場戰(zhàn)斗是否能夠贏得漂亮,同一戰(zhàn)壕里的醫(yī)患雙方都有不可推卸的責(zé)任。而醫(yī)患雙方很可能都在推動針對“高級”抗菌藥物的盲目崇拜。

1961年3月27日,在經(jīng)歷了與肺炎的殊死搏斗后,已康復(fù)的美國女演員伊麗莎白·泰勒抵達紐約機場

劉正印告訴我,一些醫(yī)生缺乏知識和經(jīng)驗儲備,因此在用藥上習(xí)慣于用大炮打蚊子:“目前,碳青霉烯類的抗菌藥物是抗菌譜最廣、治療嚴重細菌感染最主要的抗菌藥物之一。這個類別的藥物有一種叫厄他培南。一種現(xiàn)象是,只要來一個肺部感染的患者,醫(yī)生的處方就開厄他培南。他不會使用其他藥物,他就是一個厄他培南大夫。”

劉正印解釋說,事實上,如果能夠確認致病菌是肺炎鏈球菌,同時,通過病史判斷出病人是在醫(yī)院外而不是在醫(yī)院內(nèi)感染上的,病人也沒有服用過特別多的抗菌藥物——這些都說明細菌很可能對藥物敏感,那么普通的青霉素,或者頭孢二代就可以完成治療。從醫(yī)院的角度說,對感染精準(zhǔn)用藥的關(guān)鍵在于辨識致病菌,但國內(nèi)醫(yī)院普遍存在臨床微生物檢驗建設(shè)不足的情況。還有一類關(guān)鍵的人物在中國的絕大多數(shù)醫(yī)院里是缺位的。“我們以前是沒有臨床藥師的。在國外,臨床藥師和醫(yī)生一起工作,他們能夠從藥物本身的特點出發(fā),為醫(yī)生的處方做一個建議和把關(guān)的工作。”

對癥的藥就是好藥

同一戰(zhàn)壕里的患者則處于更為微妙的位置。一旦病人把抗菌藥物當(dāng)作靈丹妙藥或者萬靈藥,即使無適應(yīng)癥時也會要求使用的時候,任何醫(yī)生都無法阻止他們通過各種渠道獲得這些藥品。《柳葉刀》發(fā)表文章談及中國臨床抗生素濫用的情況時指出,許多患者和患者家屬對癥狀減退速度有極高的要求,并且對待病程毫無耐心。在中國醫(yī)患關(guān)系非常不妙的大背景下,毫無疑問會導(dǎo)致醫(yī)生開出沒有必要的抗生素。對于那些“厄他培南大夫”來說,他們有一種人之常情的擔(dān)憂:病人往往不會意識到,醫(yī)學(xué)的不確定性在細菌感染的治療中同樣存在,一旦廉價的、“低檔次”的抗菌藥物沒有抑制住致病菌,導(dǎo)致病情惡化,他們應(yīng)該如何面對?如果這樣,寧可錯殺一千不可放過一個的做法是否更加合情合理?

一種抗菌藥物廉價與否、甚至副作用大小都不足以說明它的好壞,在劉正印心里,衡量好藥的唯一標(biāo)準(zhǔn)就是“能治好病”。

他至今仍深刻記得15年前從協(xié)和醫(yī)院感染病學(xué)專家王愛霞那里學(xué)到的這一課。病人是一個河北的20多歲的小伙子,大年三十酒后騎摩托車撞到樹上,導(dǎo)致顱骨骨折、胸骨骨折,經(jīng)過搶救,各方面情況都穩(wěn)定了下來。“唯一的問題就是腦脊液里一直不干凈,腦子感染了腦膜炎。去神經(jīng)外科會診,我們提出這種顱腦外傷引起來的感染形成慢性腦膜炎,一定要考慮他有沒有一個病灶沒有清除。這個病灶要不就是膿腫,要不就是顱腦里面有異物,再不然就是他骨折的地方?jīng)]有完全愈合,顱底和鼻竇這些相通的地方有裂隙,導(dǎo)致鼻子里的細菌可以反復(fù)進入大腦。但是神經(jīng)外科做了一系列檢查,都否定了。”

病人轉(zhuǎn)到感染科住院,大夫們一做功課,發(fā)現(xiàn)了一個大問題:常用的抗菌藥物,包括當(dāng)時最貴的和穿透血腦屏障用藥濃度最高的藥,病人都用過了,但是效果都不好。大夫們覺得無藥可選,忐忑不安。“這時候,王愛霞老師就說了:他用過氯霉素沒有?我們說沒有。氯霉素穿透血腦屏障在大腦組織里可以達到很高的濃度,但我們的顧慮是:氯霉素最大問題是副作用會引起再生障礙性貧血,一個年輕人如果有慢性腦膜炎,可以反復(fù)來醫(yī)院輸液、吃藥,能夠控制,而如果出現(xiàn)再生障礙性貧血,那是他一輩子的事。”

劉正印清晰記得王愛霞的話:“怕什么?氯霉素引起再生障礙性貧血有兩種情況:第一種,慢慢一點點積累到一定量才會出問題;第二種,病人本身就對氯霉素特別敏感,又或者有耐藥方面的因素。這種情況誰都防不了,但統(tǒng)計學(xué)上顯示的概率非常非常低。我們現(xiàn)在把所有的藥都用完了,在沒有其他的藥可用的時候,是不是可以試一下?而且病人在我們的監(jiān)控中,我們一個星期給他查2到3次血常規(guī),一旦有血紅蛋白下降,立刻停藥即可。”劉正印記得,當(dāng)時小伙子治病已經(jīng)花費了好幾萬元,而那時候氯霉素僅僅1.5元一支,換藥之后,每天住院的費用加到一塊兒還不到100塊錢。更重要的是,4周后,小伙子出院了,徹底康復(fù)。“便宜、副作用大,可你能說氯霉素是個不好的藥嗎?”

除了作為醫(yī)者的用藥之道,劉正印還有另外一層感慨。當(dāng)初之所以能下決心用氯霉素,也是因為患者家屬的信任。“用藥前,我們和他家里人談了。當(dāng)時的醫(yī)療環(huán)境還特別的好,病人和醫(yī)生關(guān)系還沒有像現(xiàn)在似的。我們醫(yī)院當(dāng)時沒有氯霉素,還是患者家屬自己弄來了一大箱。”

而現(xiàn)在的醫(yī)生面對一位病人,開出一張更便宜、藥物更“普通”的處方,可能要比一張更貴、藥物更“高級”的處方,意味著更豐富的醫(yī)學(xué)知識和經(jīng)驗、更強大的醫(yī)患關(guān)系抗壓能力。而一位開出“消炎藥”處方的醫(yī)生則可能需要更強大的內(nèi)心。就在劉正印為發(fā)熱待查的男生一家解釋他為什么不需要吃藥的時候,不愉快的一幕發(fā)生了。男生母親從一進診室起就悄悄錄著音的手機被劉正印發(fā)現(xiàn)了。“你沒有經(jīng)過我的允許。請你關(guān)掉,并且刪除錄音。”劉正印對她說,“這樣的關(guān)系是不是太不和諧了?”

細菌與藥物的戰(zhàn)斗,不斷升級

同樣到醫(yī)院治療肺炎的病人,每個人可能感染的都是不同的細菌。如果一張強效的厄他培南處方確實能夠治愈幾乎所有人,那么這對于醫(yī)患而言,是否都是一種效率更高的解決辦法?如果患者愿意承受更昂貴的藥價,醫(yī)生們?yōu)槭裁催€需要花費更多的心思,考慮使用青霉素或者頭孢二代的可能?

這個問題的答案是另一條醫(yī)學(xué)常識:就像為結(jié)束戰(zhàn)爭而研制的原子彈并未帶來永世和平一樣,抗菌藥物這一“神奇子彈”也從未一勞永逸地解決細菌感染。

法國巴黎圣路易斯醫(yī)院的護士準(zhǔn)備給一名因腿部骨折而被細菌感染的病人注射抗生素

1959年,一種新藥登上了報紙頭條。好萊塢大明星伊麗莎白·泰勒在扮演埃及艷后時因感染80/81型葡萄球菌而患上肺炎。為了治愈她,醫(yī)生們不得不使用了剛剛研制的甲氧西林。甲氧西林是第一種半合成抗生素。英國制藥巨頭必成和布里斯托爾的化學(xué)家對青霉素的結(jié)構(gòu)進行了修飾,在它的基本分子結(jié)構(gòu)β-內(nèi)酰胺環(huán)上添加了化學(xué)基團。這種藥物的研發(fā)基于一個事實:對于這種新的80/81型葡萄球菌,曾經(jīng)戰(zhàn)無不勝的青霉素已經(jīng)力不從心。這些細菌聰明地進化出一種可以將青霉素分解的酶。50年代,80/81型葡萄球菌的出現(xiàn)曾經(jīng)使美國嬰兒死亡率一度出現(xiàn)上升的趨勢。

然而,甲氧西林類抗生素使用了不到一年時間,它也遇到了克星。1961年,耐甲氧西林的金黃葡萄球菌(MRSA,Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus)在英國被首次發(fā)現(xiàn),它的致病機理與普通金黃葡萄球菌沒什么兩樣,但危險的是,它對多數(shù)抗生素不起反應(yīng),體弱的人感染后會造成致命炎癥。到1964年,歐洲的醫(yī)院報告出現(xiàn)了MRSA的大爆發(fā),而且開始蔓延到其他大陸的醫(yī)療中心。

對于許多醫(yī)學(xué)微生物學(xué)家來說,細菌王國對實驗室設(shè)計的抗菌藥物的迅速還擊,結(jié)束了他們對于“神奇子彈”的無盡期許。

細菌遠比人類想象的更為強大。“從進化的角度看,細菌一直都占據(jù)優(yōu)勢。”諾貝爾獎獲得者喬舒亞·萊德伯格(Joshua Lederberg)說,“細菌繁殖和進化的速度是人類的百萬倍。”1951年,喬舒亞·萊德伯格和妻子埃斯特·萊德伯格(Esther Lederberg)把菌落點樣注入了抗生素的培養(yǎng)皿中,他們發(fā)現(xiàn),在這些菌落里,有百萬分之一二到千萬分之一二的菌落能夠產(chǎn)生特定的酶,抵抗鏈霉素的進攻。而當(dāng)那些不能抵抗鏈霉素的菌落被消滅以后,菌落之間的競爭消失了,這些耐藥菌便大量繁殖開來。借用達爾文的“適者生存”理論,我們很容易理解這種自然選擇的現(xiàn)象。

但不同的是,自然界中的物種是通過漫長的演化來適應(yīng)環(huán)境的,而細菌則直接通過基因突變來完成——這意味著,它們適應(yīng)抗菌藥物的速度極快。在40多億年的演化史中,細菌不斷分裂,新細胞不斷產(chǎn)生,這個過程最快每12分鐘就進行一次,無數(shù)新細菌的產(chǎn)生意味著無數(shù)的變異可能。

萊德伯格夫婦的研究使細菌的耐藥性問題進入醫(yī)學(xué)研究的視野。耐藥性指病原體對藥物作用的耐受性,耐藥性一旦產(chǎn)生,藥物的作用就明顯下降。但當(dāng)時,醫(yī)學(xué)界依然心存僥幸:如果一種細菌抵制兩種不同的抗菌藥物的可能性幾乎不存在,概率只有1/1014,而只有不超過千萬分之一的細菌可能發(fā)生突變,那么解決辦法很簡單:同時給出兩種不同的藥物,我們就能夠把它們扼殺在搖籃里。

然而細菌并不按人們的邏輯出牌,它們能夠積累多重的耐藥性。1959年,日本的醫(yī)院經(jīng)歷了細菌性痢疾的爆發(fā)。對于導(dǎo)致該病的志賀菌,過去有效的4種抗生素磺胺類藥物、鏈霉菌、氯霉素和四環(huán)素類抗生素均不再起作用了。

多重耐藥細菌的出現(xiàn)

更可怕的是,人們發(fā)現(xiàn),面對抗菌藥物,不同種類的細菌之間結(jié)成了同盟,它們不僅可以依賴自身的基因突變篩選出耐藥的優(yōu)勝者,還可以從彼此之間獲得這種能力。1959年日本的這次志賀菌感染有一個令人感到奇怪地方:從患者身上分離出來的志賀菌,在治療前所進行的測試中,通常對所有4個類別的抗生素完全敏感。

那么,它們的耐藥性是如何迅速獲得的呢?一組研究人員探究了患者治療前采集的糞便樣本。他們發(fā)現(xiàn),在患者腸道內(nèi)的正常菌群中,就有一種可以抵抗所有4類藥物的大腸桿菌菌株。當(dāng)他們將這種大腸桿菌菌株和沒有耐藥性的志賀菌混合在試管里的時候,后者很快也具備了同樣的能力——正是大腸桿菌將多重耐藥性轉(zhuǎn)移給了更為危險的志賀菌。

1961年,在《細菌學(xué)雜志》(Journal of Bacteriology)的5月刊上,東京慶應(yīng)義塾大學(xué)的渡邊勉(Tsutomu Watanabe)和俊夫深澤(Toshio Fukasawa)不僅轉(zhuǎn)述了同事們的這一發(fā)現(xiàn),還提出了他們自己研究的驚人結(jié)果,他們發(fā)現(xiàn)大腸桿菌、痢疾志賀菌、鼠傷寒沙門菌、腸炎沙門菌中有質(zhì)粒在傳遞耐藥基因。

質(zhì)粒是細胞染色體外能夠自主復(fù)制的很小的環(huán)狀DNA分子,它們可以在細菌之間進行交換,僅通過這種交換就能夠使得不耐藥的細菌獲得耐藥基因。渡邊勉和俊夫深澤注意到,細菌在試管里轉(zhuǎn)移多重耐藥基因的時間平均為15分鐘,而被痢疾志賀菌、鼠傷寒沙門菌、腸炎沙門菌污染的食物需要花上好幾個小時才能通過人體的腸道,大腸桿菌有足夠的時間和它們分享生存技巧。

這種自由的基因交換方式,實際上將整個細菌王國變成了一個巨大的超個體,由生存的根本驅(qū)動力聯(lián)結(jié)在了一起。于是,在使用抗菌藥物和細菌的戰(zhàn)斗中,新的敵人不斷涌現(xiàn)出來。

抗菌藥物萬古霉素開發(fā)于1956年,由于它導(dǎo)致腎功能損傷和聽力喪失的副作用和不易被吸收的特性在當(dāng)時并沒有得到廣泛使用。然而到20世紀(jì)80年代,醫(yī)院里耐甲氧西林的金色葡萄球菌差不多已可以抵抗除了萬古霉素外的一切抗菌藥物了。1984到1994年,美國醫(yī)院的萬古霉素用量已經(jīng)漲了5倍以上,從2噸漲至11噸。令人始料未及的后果是,萬古霉素的大量使用,催生了耐萬古霉素腸球菌(VRE)的出現(xiàn)。

腸球菌是人和動物腸道中的正常菌群,健康人的糞便中含有大量的腸球菌。腸球菌能夠發(fā)酵糖類,產(chǎn)生乳酸,分解蛋白質(zhì),幫助消化,參與營養(yǎng)代謝;它還能夠產(chǎn)生一些抗菌的蛋白質(zhì)或肽類,抑制有害細菌的生長,阻礙病原微生物接觸腸黏膜細胞,保護胃腸道黏膜。不僅在消化道中,人的口腔、膽囊、女性陰道和子宮也常有腸球菌棲生。過去,腸球菌接觸開放性傷口時,它們也不會造成感染。

然而,當(dāng)這種大量存在的正常菌群因為萬古霉素的大量使用篩選出耐藥性之后,它卻成為巨大的麻煩。腸球菌有兩個特征:它們天然能適應(yīng)人體外的生活,可以露天生存數(shù)個小時;它們可以抵抗低劑量或者中劑量的有毒化學(xué)物質(zhì),如消毒劑和抗生素。上世紀(jì)80年代,醫(yī)生們發(fā)現(xiàn),醫(yī)院充滿抗菌藥物的環(huán)境在繁殖自己獨特的超級腸球菌。它們搜集了幾十個耐藥基因,變成了一個個危險的基因庫,隨時準(zhǔn)備將這種基因傳遞給其他細菌。上世紀(jì)90年代中期,僅美國每年就有8.8萬人死于醫(yī)院內(nèi)的感染,比死于車禍和被謀殺的人的總和還多。

你可能注意到了,如果細菌耐藥性是一種自然選擇的結(jié)果,那么,只要人們使用抗菌藥物,耐藥性的增強就是不可避免的。北京協(xié)和醫(yī)院檢驗科主任、國家衛(wèi)生計生委抗菌藥物臨床應(yīng)用與細菌耐藥評價專家委員會委員徐英春證實了這種說法,但是細菌耐藥性增強的速度則與抗菌藥物的使用緊密相關(guān)。“一種藥物使用得越多,就更容易篩選出對它耐藥的細菌,藥物的生命周期就越短。因此我們在臨床上提倡藥物使用的多元化。”

另一方面,一些醫(yī)生和患者都偏愛廣譜藥物,希望它們將細菌一網(wǎng)打盡,然而,藥物打擊的范圍越廣,也就意味著同時在更多的不同種類細菌中篩選出耐藥菌株。抗菌藥物的使用方法同樣也會產(chǎn)生不小的影響。徐英春告訴我,在歐美,多重耐藥的腸球菌出現(xiàn)的比例很高,但在中國,它依然非常少見,造成差異的一個重要原因很可能就是使用方法:“我們國家使用萬古霉素一般都是靜脈注射,但是美國多使用口服,可能會對腸道里的菌群產(chǎn)生影響。”

說明抗菌藥物使用和耐藥性相關(guān)的一個很明顯的例子是,目前世界上發(fā)現(xiàn)的最難以治療的多重耐藥細菌都是在醫(yī)院里誕生的,而醫(yī)院恰好是一個抗菌藥物使用頻率最高、最廣泛的地方。

致命的“超級細菌”

協(xié)和醫(yī)院臨床微生物實驗室的研究人員正在調(diào)配菌液,以完成耐藥趨勢的監(jiān)測工作

盡管醫(yī)學(xué)微生物學(xué)家在50年代就已經(jīng)對細菌的耐藥性進行了研究,但是人們并沒有一開始就將這種危機意識投射在臨床上,一個很重要的原因是新的抗菌藥物的不斷研發(fā)。20世紀(jì)60年代和70年代,克林霉素類、氟喹諾酮類、頭孢菌素類抗生素在“軍備競賽”中亮相,人們似乎跑在了細菌的前面。無需區(qū)分病原菌而使用的廣譜抗生素允許醫(yī)生跳過用來確定感染微生物類型的昂貴且耗時的步驟。但到了20世紀(jì)80年代,有一點開始變得明確,細菌越跑越快,制藥工業(yè)的步伐跟不上了。自1987年起,全世界就再也沒有全新類別的抗菌藥物問世了。

人們所做的只是在原有抗菌藥物類別內(nèi)進行有限的擴展。就像2008年問世的第五代頭孢,它和60年代第一代頭孢起滅菌作用的基本分子結(jié)構(gòu)是一樣的。照這樣下去,人類還能在軍備競賽中跑多遠?2014年,世界衛(wèi)生組織宣布,后抗生素時代——人們可能死于普通感染和小傷——可能于本世紀(jì)內(nèi)開始。

一個健康的普通人可能并不能意識到細菌耐藥性的存在,也許只是在有些時候,你發(fā)現(xiàn)扁桃體感染時,你需要服用抗菌藥物的時間比從前長了,或者醫(yī)生不得不為你更換另一種藥物。但在醫(yī)院里,耐藥性是徐英春和劉正印每天都在面對的真實問題。

北京協(xié)和醫(yī)院檢驗科微生物實驗室的科研助理張戈帶我參觀了這間實驗室。針對細菌感染的臨床檢驗工作由兩個重要部分組成:一是鑒別細菌種類。檢驗人員將痰液等送檢的樣本放入專門用來培養(yǎng)、分離細菌的培養(yǎng)皿中。培養(yǎng)皿里有一層含有細菌生長所必須的糖類、微量元素等物質(zhì)的瓊膠。培養(yǎng)皿會被放入35攝氏度、二氧化碳含量0.5%的“孵箱”里。細菌會在“孵箱”里快速生長,增殖成為布滿培養(yǎng)皿的一個個菌群。以后,檢驗人員就可以通過顯微鏡觀察、染色等方法鑒別細菌種類了。

在實驗室,我還看到了另一種培養(yǎng)皿。它們的內(nèi)部以六邊形六個角的方式放置著阿司匹林藥片大小的白色圓形紙片。這些培養(yǎng)皿在做的就是藥敏檢測。布滿細菌的培養(yǎng)皿內(nèi)部原本都是渾濁的,紙片浸潤著抗菌藥物藥液,經(jīng)過一段時間的培養(yǎng),一些紙片的周圍就呈現(xiàn)出大小不一的圓形“光暈”,這些“光暈”稱作抑菌圈,就是抗菌藥物殺滅細菌的結(jié)果。檢驗人員需要測量這些抑菌圈的直徑。不同細菌對不同抗菌藥敏感性的判定標(biāo)準(zhǔn)是不同的。比照這些既定的標(biāo)準(zhǔn),實驗室會向醫(yī)生出具一份細菌培養(yǎng)報告,里面列舉了所有藥物的藥敏測試結(jié)果。字母“S”表示細菌對該抗菌藥物敏感,字母“R”表示耐藥,還有字母“I”,表示介于耐藥和敏感之間。醫(yī)生會將這份報告作為依據(jù),結(jié)合病人的個體狀況來選擇使用哪一種抗菌藥物。

協(xié)和醫(yī)院檢驗科微生物實驗室承擔(dān)的科研項目也和細菌耐藥緊密相關(guān)。徐英春告訴我,實驗室從事中國抗生素耐藥趨勢的監(jiān)測研究(SMART,Study For Monitoring Antimicrobial Resistance Trends)已經(jīng)10個年頭了。我恰好碰上了實驗室今年啟動的第一批實驗。這天工作人員要檢測從2016年全國20余家醫(yī)院送檢的分屬11種屬的200余株細菌,對14種臨床常見抗菌藥物的耐藥性。

實驗室的桌子上放滿了各種不同顏色的細菌培養(yǎng)皿,里面的細菌菌群呈現(xiàn)出不同的形態(tài)。我們在傷口感染中常常遇到的綠膿桿菌是綠色的,透著熒光;大腸桿菌看起來有種濕乎乎的感覺。我還看到兩種我們?nèi)粘I钪泻苌僦溃谀退庮I(lǐng)域赫赫有名的細菌:肺炎克雷伯菌被棉簽觸碰時會有拉絲現(xiàn)象,鮑曼不動桿菌放置在紅色的培養(yǎng)皿里呈現(xiàn)出灰白色。它們是醫(yī)院重癥患者、ICU病房患者最可怕的殺手。

實驗人員將細菌從培養(yǎng)皿中取出來,在注有生理鹽水的試管里調(diào)成一定濃度的菌液,然后將菌液與俗稱“肉湯”的細菌液體培養(yǎng)劑混合,創(chuàng)造細菌生長的環(huán)境。自動菌液分配器會將混合了“肉湯”的菌液注入藥敏板的每一個小孔里。每一塊藥敏板有8行12列小孔。每個小孔含有不同種類不同濃度的凍干抗菌藥物,比如第一行的1到8個小孔可能都放有第三代頭孢藥物頭孢他啶,但每個孔的藥物濃度是不同的。

注入了菌液的藥敏板在“孵箱”里放置16~20個小時就可以讀取結(jié)果了。通過肉眼觀察每一個小孔中的菌液是否澄清就能辨別哪一種藥物或是一種藥物的哪種濃度已經(jīng)對該菌株失去了作用:一旦如此,菌液將是渾濁的。

徐英春告訴我,向這樣的回顧性藥敏試驗?zāi)軌蚪o臨床用藥、藥品研發(fā)提供指導(dǎo)和參考。同時實驗室還會進行主動性的監(jiān)測。“我們會關(guān)注那些全世界都在關(guān)注的問題,比如碳青霉烯類耐藥的肺炎克雷伯菌的問題。比方說一個時期全國100家醫(yī)療機構(gòu)將它們從血液里分離出來的肺炎克雷伯菌都留下來,指定幾家實驗室統(tǒng)一做藥敏試驗,看看這種細菌在中國的耐藥性,用分子分型的技術(shù)來研究它在一家醫(yī)院里面存不存在傳播的問題。還有它的耐藥基因是什么?和全世界流行的耐藥基因是不是一樣的?”

從事檢驗工作26年,徐英春印象最深刻的變化是致病微生物種類在改變。他記得20年前,讓全世界頭疼的鮑曼不動桿菌還是致病菌界的無名小卒。“百分之七八十的正常人的皮膚毛囊是帶有鮑曼不動桿菌的。過去它并不致病,很可能是因為它對藥物高度敏感。但非常明顯,近10年來,這種細菌的耐藥性急劇上升。2004年的時候,我們使用碳青霉烯類抗菌藥物治療,幾乎沒有耐藥問題,但現(xiàn)在,100株鮑曼不動桿菌里,有60株都對這種現(xiàn)在可以說是最強大的抗菌藥物耐藥。現(xiàn)在所有抗菌藥物里,只有替加環(huán)素一種藥物例外,但效果還很局限。”

最近一些年,媒體上時不時出現(xiàn)關(guān)于世界某些地方發(fā)現(xiàn)“超級細菌”的新聞,所謂的超級細菌就是像鮑曼不動桿菌這樣可能對幾乎所有抗菌藥物耐藥的細菌。2015年11月,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授劉健華和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授沈建忠領(lǐng)導(dǎo)的團隊在《柳葉刀感染病》雜志發(fā)表了一篇轟動性的研究論文,他們在動物和住院患者攜帶的細菌里發(fā)現(xiàn)了一種新的耐藥基因mcr-1,這種耐藥基因能夠抵御抗菌藥物多粘菌素。

過去,由于多粘菌素對人體腎臟和神經(jīng)系統(tǒng)有明顯毒性而不再用于臨床治療,但近年來,隨著細菌多重耐藥問題越來越嚴重,這種藥物又重出江湖,被稱作是“對抗多重耐藥細菌的最后一道防線”。因為此前的研究顯示,細菌似乎只能通過基因突變對多粘菌素產(chǎn)生耐藥,這意味著耐藥性是不會在細菌間進行傳播的。然而劉健華和沈建忠的研究則發(fā)現(xiàn),新基因mcr-1由質(zhì)粒所攜帶,可以在不同菌株間進行轉(zhuǎn)移。去年,美國宣布發(fā)現(xiàn)了第一例對多粘菌素耐藥的尿路感染患者,感染他的細菌就帶有mcr-1基因。

但就像鮑曼不動桿菌的名字令我感到陌生一樣,“超級細菌”似乎仍然距離普通人的生活很遙遠。事實上,“超級細菌”的出現(xiàn)并不等同于世界末日。正像劉健華和沈建忠的研究顯示,那些攜帶含有mcr-1基因細菌的病人并沒有因為“超級細菌”而發(fā)病,細菌侵入人體后是否引起感染,與人的防御、免疫功能,細菌的致病力及數(shù)量等許多因素有關(guān)。

但毫無疑問,它們敲響了洪亮的警鐘。它們在醫(yī)院中如幽靈般游蕩,隨時準(zhǔn)備趁虛而入孱弱的身體,以生命的代價讓人類重新品嘗前抗生素時代的苦澀滋味。

劉正印記得他曾經(jīng)有過一個病人,10歲的小姑娘患有肺囊性纖維化。“每年一到冬天就肺部感染。去美國治療,美國醫(yī)生說,最多有三五年可活。但是,我們每次都把她搶救過來,每次都挺好的。10年過去了,她的肺部功能終于支撐不了了,呼吸衰竭。但是很幸運,等到了肺源做肺移植。”劉正印回憶說,“可是移植以后,高燒不退,胸水、腹水、昏迷。我去會診,一看,壞了,痰里有鮑曼不動桿菌,血液里有鮑曼不動桿菌,神志不清,可能腦子里邊也有鮑曼不動桿菌。最后用了國際上推薦的最強力的三聯(lián)用藥,還是沒救回來。”

我親眼見證了這種無藥可救的無奈。每周二下午是協(xié)和醫(yī)院感染內(nèi)科住院病房的例行查房時間,查房以前,科里的所有大夫都會聚集在一起,對手頭上的病例進行分析,討論下一步的治療方案。面對全國各地匯集而來的疑難病癥,醫(yī)生們在絕大多數(shù)時候都是自信的。

只有一個病例,討論似乎很難再推得更遠。病人去年底最初因為病毒性腦膜炎從外地趕來急診。腦膜炎很快就得到了治療,然而他住院過程中出現(xiàn)了肺部感染。不久,病人的痰液里出現(xiàn)了肺炎克雷伯菌和鮑曼不動桿菌,接著血液培養(yǎng)中也出現(xiàn)了肺炎克雷伯菌。藥敏結(jié)果顯示:除了替加環(huán)素顯示“中介”——介于耐藥與不耐藥之間,其余所有藥物皆顯示耐藥。劉正印告訴我,由于替加環(huán)素通過肝臟代謝,病人肝功能狀況負擔(dān)不起。病例討論的最后,一位大夫感慨地說:“就好像多米諾骨牌倒下了一串,我們一塊塊地扶,可是最后一塊我們扶不起來了。”

細菌不只是敵人,我們需要與之共存

無論是在檢驗科還是在感染內(nèi)科,我在采訪中都有一個有趣的感受,盡管這些科室的大夫和工作人員每天都在和致病菌打交道,但他們似乎還不如我身邊的一些普通人那般具有“潔癖”。對細菌的恐懼很可能隱藏著醫(yī)學(xué)界與大眾之間的另一條知識鴻溝。

忙于與致病菌作戰(zhàn)的時候,殺滅細菌并不是劉正印考慮的全部問題,甚至,他并不總是將疾病治愈的全部希望放在抗菌藥物上。“我們的皮膚或者體內(nèi)都定植著很多細菌。它們和我們一起生活,但卻不會讓我們感染。這就像我們的社會,有好人也有壞人,但好人足夠多的時候,社會就不會出大問題。我們體內(nèi)的菌群也是一個生態(tài)系統(tǒng),追求特別的干凈和特別的不衛(wèi)生會產(chǎn)生同樣的后果——一個正常的菌群平衡打破了,那就會出現(xiàn)健康問題。”劉正印說,“作為一個感染科醫(yī)生,我給這個病人用藥,就得考慮:這個藥會不會引起內(nèi)環(huán)境的紊亂,破壞病人微生態(tài)?如果會破壞,如何預(yù)防,如何修復(fù)?”

感染性疾病的治療與其說是與看不見的敵人戰(zhàn)斗,不如說是讓機體恢復(fù)平衡。一個典型的例子是胰腺癌手術(shù)。劉正印告訴我,胰腺癌手術(shù)是大手術(shù),病人的整體內(nèi)環(huán)境很容易被破壞。而且病人術(shù)后往往無法進食,這就會影響腸道微生物環(huán)境的重建。“一旦病人出現(xiàn)感染、發(fā)燒,很可能是因為使用了大量抗生素,在腸道中篩選出耐藥的大腸埃希菌,這種細菌還可能通過損害的腸黏膜進入血液當(dāng)中,形成更嚴重的血流感染。”

“所以,我們預(yù)防感染的一個最基本的原則就是讓病人能吃飯。有的時候,如果這個病人用了很強的抗生素,我們會要求他去買北京那種裝在瓷瓶里的酸奶,里面有活的雙歧桿菌,比吃什么都強。”

自從科赫證明細菌和疾病的關(guān)系,細菌等于有害就成為一條居于絕對主導(dǎo)地位的常識。人們忽略了同一時期巴斯德的猜測。巴斯德曾觀察到,他給實驗室的動物同時注射致命的炭疽桿菌和來自土壤、排泄物的不致病的細菌,可以使它們免于患上炭疽。他揣測,人們正常的細菌攝入可能是其生存的基石,并鼓勵自己的學(xué)生通過在無菌環(huán)境中培養(yǎng)實驗動物來證實這一點。

然而,細菌有害論是如此地深入人心。巴斯德最優(yōu)秀的學(xué)生、諾貝爾獎獲得者梅契尼科夫(Elie Metchnikoff)公開嘲笑他的天真。梅契尼科夫提出,他甚至反對吃生的水果和蔬菜,因為他覺得這樣可以防止“野生”寄生物的入侵。他預(yù)言總有一天,外科醫(yī)生可以消滅人體內(nèi)的全部菌群來使人們免遭其對人體的長期毒害。梅契尼科夫的妻子奧爾加(Olga)接受了巴斯德的挑戰(zhàn),在無菌環(huán)境里養(yǎng)蝌蚪失敗了,這使家里出現(xiàn)了激烈的爭論,但并沒有令梅契尼科夫動搖。

真正動搖“細菌等于有害”常識的,要等到將近100年以后了。1962年,就在《寂靜的春天》使得生態(tài)學(xué)和環(huán)境保護理論變得家喻戶曉的同一年,華盛頓大學(xué)的細菌學(xué)家羅斯伯里(Theodor Rosebury)發(fā)表了他關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)的專著《人類固有的微生物》(Microorganisams Indigenous to Man),這是對人類的“微生物群落”第一次做具有科學(xué)性質(zhì)的綜合調(diào)查。根據(jù)羅斯伯里的“普查”,如果你將皮膚表面大約1000億個居住的細菌滾成球,這個球差不多有一個中等大小的豌豆那么大。與之相比,羅斯伯里估計,如果將15萬億零散的內(nèi)襯于消化道的細菌裝在一個容量為280毫升的湯罐里,那還會有溢出。而在這項研究發(fā)表之前,這些腸道微生物幾乎沒有受到關(guān)注。

羅斯伯里的調(diào)查說明,人和細菌的關(guān)系絕不可能是簡單敵對的,我們也絕不可能向梅契尼科夫預(yù)言的一樣將所有細菌從身體里清除。想象一下:微生物寄居于你的每一寸肌膚,你的口、鼻、耳,你的食管里、胃里,尤其是腸道里。你的身體擁有30萬億個細胞,但是它卻容納了超過100萬億個細菌與真菌細胞,也就是說,你身體內(nèi)70%~90%的細胞都不是人類細胞,而是微生物細胞。而且在漫長的歲月里,它們和人類一起完成了進化。它們的存在一定具有一些更重要的意義。

在之后的幾十年里,新的研究不斷證實了巴斯德當(dāng)初的推測。一個例子是:有些腸道細菌能夠幫助我們合成維生素K,它對于傷口處的血液凝結(jié)不可或缺,但人體自身的細胞卻不能制造它。一種推論是:大約是因為細菌的效率更高,人體細胞干脆就依賴于細菌提供維生素K,而不必耗費能量興師動眾地親自合成它。因此,在原始的人類身上,那些獲得了合成維生素K的細菌的人便比那些需要自己合成或者從植物中獲取維生素K的人多了競爭優(yōu)勢。我們的祖先把這項關(guān)鍵的生理功能“承包”給了細菌:我們?yōu)樗鼈兲峁┦澄锱c住所,它們幫助我們愈合傷口。