憶畫家父親黃子曦

文/黃小健

憶畫家父親黃子曦

文/黃小健

黃小健上海市美術家協會會員、上海東方書畫院一級畫師、上海市徐悲鴻藝術研究協會理事。作品多次入選上海市及全國美術作品展并獲獎,曾舉辦個人畫展,著有《黃小健油畫作品集》等

黃子曦

(1918~1991)祖籍福建。中國美術家協會會員、中國舞臺美術學會顧問、上海文史館館員。

黃子曦在國畫上造詣很深,早在1948年創作的《九老秋興圖》獲上海青年美術大賽二等獎。1956年創作的《入社》被選送全國畫展,并收入《建國十周年畫選》,繼又送莫斯科參加國際畫展,原畫已被中國美術館收藏。與人合作的《墨子》《鄧子龍》都已被中國歷史博物館收藏。文化大革命后,又與人合作創作了《絲織圖》《曲江游春圖》,皆被美國絲綢公司博物館收藏。歷年來,創作了《上海解放》《吳彩鸞跨虎入山圖》《風展紅旗如畫》《雄獅圖》《桔頌》《雙侶傳友誼》《孔雀》《旭日東升圖》《虎虎有生氣》等作品,都參加了上海或全國畫展,另著有《猛虎百態》畫輯,1983年日本出版《中國現代書畫篆刻家名鑒》為其立傳。

前些日子,有朋友拿來一本由上海人美出版的《上海中國畫選集》精裝本,其中刊登了我父親的兩幅作品,一幅為創作于1956年的代表作《入社》,另一幅是父親在1959年和汪觀清、賀友直、程十發、劉旦宅、應野平等先生共同創作的《上海解放》。睹畫思人,父親的音容笑貌頓時呈現在我的眼前。

我父親黃子曦字子希,1918 年6月出生于福州城外的連坂鄉。古人說,詩人墨客的誕生,每得江山之助。作為畫家的父親,美麗的八閩山水,可說是培育他的搖籃。滔滔閩江載著片片白帆從他的村前流過,巍巍鼓山負著塊塊古老的碑刻,屹立在他家的對岸。目睹這些名勝古跡,幼小的父親就產生了學習繪畫的念頭,希望有朝一日把祖國的山山水水收在他的畫稿之中。

可是要實現這一愿望談何容易。他是個遺腹子,三歲又喪母,負責撫養他的當過醫生和塾師的祖父也在他剛剛懂事的時候與世長辭。十歲開蒙讀書,隨著祖母的棄世與姐姐的出嫁,他不得不寄養于濂浦鄉的舅舅家中。他想學畫,但塾師只教他讀些《三字經》《千字文》一類的古老課本。幸而該鄉正在興建泰山廟,廟里新塑的神像形態各異;在前殿又有畫師們在作壁畫,畫中神仙鬼怪、飛禽走獸、樹木花草,各各栩栩如生。他每天放學就到廟里觀看,看后便模仿著東涂西抹起來。這是他在繪畫道路上邁出的第一步。

不久,我大伯父在福州城里開了一家桃記酒店,父親沒有聽從我大伯父的勸告學生意,而是把他的店堂當成自己初試身手的場所,不僅在酒柜上、貨架上畫畫,還把自己的習作《李白醉酒》《八仙過海》等展覽出來。顧客們一面飲酒,一面賞畫,少不了贊美幾句。我大伯父見了自然放棄勸他從商的打算,同意他繼續學畫。1934年十七歲時,他考進了福建蒼山荻蘆庵畫室,拜蔡鶴汀、蔡鶴洲、趙鳳翔為師。蔡氏兄弟早年受嶺南派和日本東洋畫的熏陶,出過畫冊,小有名氣。當時畫室設國畫、西畫和裝飾畫三科,學生三十余人,半工半讀。老師以繪畫為生,學生為他干活,每月只須交伙食費六元。父親因以前學過畫,可以幫老師分擔更多的繪事,故伙食費免交。在此期間,他邊學邊干,學會了國畫,也學會了西洋畫,為以后的繪畫打下了堅實的基礎。

盧溝橋事變后,日軍大舉侵華,福州市百業蕭條,荻蘆庵畫室也難以維持。蔡氏兄弟決定到上海謀生,父親也跟著老師同行,在上海大舞臺作舞臺布景設計。其時蓋叫天在演連臺本戲《西游記》,可是演至第六集,他的腳忽然跌傷,只好由張翼鵬代他主演孫悟空,連演49場,場場客滿,收入甚豐,給予美工師的待遇自然也很優厚。父親的生活條件與藝術實踐正在同步前進,可是“一.二八”淞滬戰爭爆發了,戲劇隨即停演。

此時父親離開他們,正為生活發愁,恰巧中華京劇團組成,欲去東南亞巡回演出,聘他為美術設計師,任期三月。該團陣容強大,不僅有著名演員金素琴、呂君樵,而且還特邀了香港有“活關公”之稱的林樹森。在戲劇舞臺上,雖以演員為主,但傳統戲曲富于韻味的唱腔,夸張的表演,虛擬的動作,特別是各種各樣的造型和舞蹈身段,與傳統的國畫原理頗為相通。父親不但以他的舞臺布景去烘托演員所塑造的人物形象,而且也從中吸取作畫的養料。他常說:“國畫中有營養,戲曲中也有營養,互相吸收,就會得到發展。”這些營養對父親的藝事至關重要。中華京劇團在越南西貢演出時,他從林樹森的表演中吸取了神韻,畫了幾幅關公像作為海報,體現了關公義薄云天的凜然正氣,致使當地觀眾紛紛前來焚香膜拜。在以后漫長的藝術道路上,父親總是一面從事舞臺美術,一面從事國畫創作,兩者的“營養”相互滲透,相互融合,漸漸形成了他自己特有的風格。

在西貢演出時,正值珍珠港事件發生前夕,日機經常過境,夜間實行燈火管制,戲館也不能正常演出,當然無薪可發。父親幸而從上海帶去幾十幅國畫,在那里開了個人畫展,以畫的收入維持生活。后經金素琴多方交涉,才得以乘法國郵船返滬。

回到淪為孤島的上海,工作一時難找,父親憑他的一支畫筆,聊以糊口。他成了大新畫廳、青年畫廳、九華堂、朵云軒、榮寶齋以及王星記扇莊的賣畫常客。八年抗戰,歷經艱辛,終于盼來了勝利。此時父親年近三十,方在龍門路賃得一間房子成家,母親叫陳素云,伉儷甚篤,成了他藝事上的好助手。他仍在大舞臺繪制布景,業余作畫,經常參加畫展、美術茶會等活動,又加入了當時的美術家協會,其間印象最深的是常到八仙橋青年會聽美術講座,講課的有著名畫家顏文梁先生和鄭午昌先生,顏氏早年所畫的《廚房》,以江南民間灶頭為素材,著重于表現光線的向背明暗,極有民族特色,飲譽海內外,當年在法國展出又獲得國際獎。課堂上他結合自己的作品講了創作經驗,生動而又親切,父親從此進一步了解了現代技法及民間素材的關系。更為贏得他崇敬的是鄭午昌先生,當時鄭先生任職于商務印書館,每周來青年會講課一次。經介紹,父親正式拜鄭午昌先生為師,這是他繼蔡氏兄弟之后的第二次拜師。鄭師親筆為他的畫標題字出潤格,印刷數百份分發上海所有畫店。此外他還參加由張大千、吳湖帆、顏文梁、賀天健先生等組成評委會的美術比賽,所作《九老秋興圖》獲二等獎。當時出版的美術年鑒也刊登了介紹父親的文章和作品。

在這期間,父親一面向前輩學習,一面又培養后人。當時華三川年方十四五歲,在我家學畫達五年之久,父親悉心施教。自此華三川畫藝大進,尤擅長人物,所畫仕女,儀態萬方,顧盼有神,個中不無受到戲曲人物的影響。

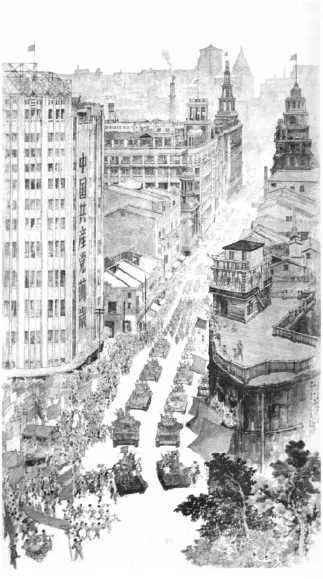

解放以后,父親將滿腔熱情傾瀉在畫稿上,解放軍開進繁華的南京路,秋毫無犯,人民簞食壺漿,熱烈歡迎。父親與汪觀清、賀友直、程十發、劉旦宅、應野平先生等共同創作了大幅《上海解放》圖以為紀念,此畫載于《上海中國畫選集》。后來又加入了文聯,在文化局文藝學習班上,父親學習了黨的“三改”政策以及《在延安文藝座談會上的講話》等,擴大了眼界。1953年到華東戲曲研究院任舞美設計,因為任務不太重,故有機會深入農村,體驗生活。父親深有感慨地說:“過去作畫,多翻閱畫冊,向壁虛構,如今走向社會,有了廣闊的題材……”1956年農業合作社高潮中,他受農民的熱情所感染,畫了那幅轟動畫壇的中國畫《入社》,當時新中國剛成立不久,通過土改廣大農民分到了屬于自已的土地,沉浸在翻身當家作主人的喜悅中。為了提高勞動生產力,又自發地組織了生產合作社,互幫互助、發展生產。父親在美協的組織下多次來到江浙農村體驗生活,經反復構思,創作了這幅反映農民群眾精神面貌的佳作:只見畫面上男女老少牽牛扛犁,興高采烈地加入到合作社的隊伍中。該作品在首都北京的全國美展中引起了不小的轟動,贊譽聲紛紛而來,《人民日報》等主要媒體都發表了文章給予好評。此畫繼而又代表新中國參加了社會主義國家藝術成就展,到前蘇聯和東歐各國舉辦了半年多的巡回展覽,展示了新中國的形象,受到了各國政府和人民的高度贊揚并進行了詳細的圖文介紹。此畫載譽歸來后被中國美術館永久收藏,并在國家的重大節日中多次展示。中國畫《入社》也可說是新中國發展過程中的一個縮影吧。

1955年,華東戲曲研究院分為上海京劇院和上海越劇院,父親在越劇院任舞美設計。在此前后,他參加了《金山戰鼓》《梁祝》《西廂記》和《追魚》等劇的美術設計。《金山戰鼓》一景,近處露出戰船一角,天空烏云滾滾,江上濁浪滔滔,以濃烈的戰爭氣氛烘托了南宋愛國將領韓世忠與梁紅玉的藝術形象,觀眾無不為之動容。當時的院長袁雪芬逢人便夸獎說:“老黃的布景也會說話。”《梁祝》的布景表現了江南水鄉的秀麗風光,頗富詩情畫意。《西廂記》是古典名劇,風格典雅。“長亭送別”一場,原劇有“碧云天,黃花地,西風緊,北燕南飛。曉來誰染霜林醉?總是離人淚”的唱詞,父親將之化為具體形象:舞臺一側,有亭翼屹立于山麓,旁鄰一樹丹楓,夕陽返照,山容慘澹,與劇中意境融為一體,得到了觀眾和專家們的一致好評。以上兩劇的美術設計,已由上海人民美術出版社于1960年出版。在1954年華東戲曲會演時曾獲中央文化部嘉獎和獎狀。

《入社》

1959年,為了慶祝國慶十周年,中國歷史博物館(現國家博物館)派人來滬征稿,需要古代歷史人物大幅畫。上海組織了一批畫家進行創作。父親與朱梅邨先生合作畫了《墨子》,又與董天野先生一起畫了《鄧子龍》。王個簃先生帶了北京的專家前來審閱,給予極高的評價,此兩幅畫被中國歷史博物館收藏。從此,王個簃先生對父親的才能很為賞識,建議調他為專業畫師,當時因各種原因,他仍在越劇院從事舞美設計。

戲曲藝術固然給父親的國畫帶來“營養”,但也存在一定局限,因為舞臺美術在戲曲中主要是烘托、陪襯,缺乏一定的主體性,因此父親決心向國畫大師求教。1961年在美協的安排下,由董天野先生帶領向當代大畫家賀天健先生行拜師禮,這是第三次拜師。從此每天上午登門聽課,賀師給他講授國畫技法與畫論,有時還像電影的分鏡一樣,將一幅畫分解為許多步驟,一一示范,父親得益匪淺。后在嵊縣深入生活,作了一幅《江南五月挑楊梅》登在報上,賀師見后大為驚喜,說道:“你一定會成功的!”為了將他從戲曲舞臺藝術的路子引向傳統的國畫,賀師臨終前贈給一幅山水畫,并題:“用墨須知惜墨,用筆須知用氣。氣得其用,則呵成一體,而有元機流暢之勢。墨何以惜?是在渲染之不易也。渲染之不易,則墨自不能濫用。今見烘天托地,滿幅渣滓,是皆不知惜墨之弊。能知惜墨,則渲染自有定則,雖有墨輕而有云氣流動之致矣。”這真是大師示人以規矩。以上這段畫論自是針對父親的畫有感而發的。自此他常常叨念“惜墨如金”四字,并且正確處理舞美與國畫之關系:即互相吸收,也要保持各自的藝術個性,渲染有度,烘托有節,注意元機流暢,追求韻外之致,以期創造自己的風格。

六十年代前期,越劇院為了培養舞美接班人,招收了二十八名學員。父親除親自授課外還請了陸儼少、張大昕、來楚生、鄭慕康、喬木以及顏文梁、陳震驛、顧炳鑫、申石伽、鄭乃銃等海上名家前來講授。這些學員大都刻苦好學,畢業后經多年實踐,已嶄露頭角,看到事業上后繼有人,父親也欣然告退了。

四兇殄滅,藝術上出現了第二個春天,父親一心一意從事國畫創作,煥發了青春。1978年毛澤東主席冥壽,他畫了《不似春光勝似春光》;國慶三十周年,他畫了《孔雀》《旭日東升圖》;內蒙古自治區成立四十周年,他畫了一幅《虎虎有生氣》;上海文聯成立四十周年,他以一幅《桔頌》參展。其間父親著力較多的是畫虎。他所作的虎或負隅虎視,或行臥草叢,或昂然回首。他還把大小老虎繪成一幅,題曰“天倫之樂”,愛虎之情,溢于言表。而《吳彩鸞跨虎入山圖》尤為生動,1980年在上海美術館展出時,館長陳秋草先生備加贊許,認為將人物、走獸與山水融為一體,且帶神話色彩,誠屬少見。1983年美籍華人陳紹和來滬定購畫。陳原為父親的師兄丁慶齡先生的學生,現在美國絲綢公司任職。他們三人都是鄭午昌先生的弟子及再傳弟子,覺得絲綢本為中華特色產品,古有“絲綢之路”通西域,現代也應在海上架設絲綢之路溝通大洋兩岸。于是三人共同創作了大幅的《絲織圖》,題曰“嫘孫而孫澤萬代”。圖上綠柳掩映機房,河橋漾滿春色,有人物近百,表現了養蠶、繅絲、紡織各個勞動場面。此畫深得彼邦人士欣賞,視作當今《天工開物》圖。嗣后又來約稿,父親仿周昉筆法,獨自完成一幅《曲江游春》圖,此畫亦得彼邦珍視,與《絲織圖》皆藏于美國絲綢公司博物館。1985年日本東京中國畫廊為父親舉辦了個人畫展,名曰“猛虎百態”,并出版了一本畫冊。1987年他在新加坡開了個人畫展和參加聯展。日本友人出版的《中國現代書畫篆刻家名鑒》中還為他立了傳。

1988年6月,我父親被聘為上海市文史研究館館員,得與同好交流心得,切磋藝事,其樂融融。殊不知,1991年2月26日因心肌梗塞匆匆逝去,享年74歲。

在父親的藝術熏陶下,我家兄弟姐妹四人中有三人從事著專業美術工作,并在各自的崗位上有所建樹。愛畫猛虎的父親在生活中又是個極為慈祥的人。記得我幼時有次看父親作畫入了迷,趁他走開時在畫上添了兩片樹葉,父親回來看到后,不但沒有責備我,反而笑咪咪地鼓勵我學畫。從此我就深深地愛上了繪畫,并把繪畫作為我的畢生事業。我先后在部隊和地方的文化單位從事了三十多年的專業美術工作,經過長期的努力,我在主題性油畫創作上取得了顯著的成績,有多幅作品入選了全國及上海市的美展并獲獎,也加入了美術家協會。2015年5月有關部門為我隆重舉辦了“用畫筆紀錄多彩的時代——黃小健主題性美術作品展”,并編輯出版了同名畫冊,開幕式的當晚,上海電視臺就作了新聞報道。我想如父親在天有靈,一定會感到很欣慰的。