神話與現(xiàn)代之間:《大憲章》在20世紀(jì)初的兩種敘事

王棟

閱讀經(jīng)典

神話與現(xiàn)代之間:《大憲章》在20世紀(jì)初的兩種敘事

王棟[1]

19世紀(jì)現(xiàn)代學(xué)科興起,形成不同的研究對(duì)象和研究方法。隨著學(xué)科界限的確立,對(duì)具體問題的討論也逐漸深入。甄克思和麥克奇尼處于這一轉(zhuǎn)型時(shí)代,接受相近的學(xué)術(shù)訓(xùn)練,同樣思考《大憲章》問題,在事實(shí)梳理相近的情況下,得出了迥然相異的價(jià)值判斷,并獲得了截然不同的學(xué)界反應(yīng)。兩者都承認(rèn)“l(fā)iber homo”是貴族,《大憲章》是貴族憲章,給予其他等級(jí)的權(quán)利十分有限。甄克思據(jù)此認(rèn)為《大憲章》并不是憲政進(jìn)步的標(biāo)志,但麥克奇尼卻發(fā)現(xiàn)了私利、法治、國(guó)家和情感四層價(jià)值。麥克奇尼也承認(rèn)《大憲章》缺乏常規(guī)制約手段,但卻認(rèn)為《大憲章》對(duì)權(quán)衡和對(duì)改革深信不疑,是對(duì)法治的認(rèn)可和規(guī)劃。這種矛盾之造成,既由于雙方研究中的史實(shí)疏漏和立場(chǎng)選擇,也在于對(duì)《大憲章》之后的發(fā)展缺乏深入研究。甄克思與麥克奇尼的觀點(diǎn)迥然相異,學(xué)說的命運(yùn)也大相徑庭。麥克奇尼的研究確立了20世紀(jì)《大憲章》的敘事基調(diào),在其后的六十多年里都是學(xué)界主流。《大憲章》也以此種方式成功地融入了英國(guó)的現(xiàn)代性敘事中,不惟為英國(guó)人言說,也為其他歐美國(guó)家承認(rèn)。

《大憲章》;敘事;現(xiàn)代;神話

《大憲章》是1215年頒行的一份封建性質(zhì)的文件,產(chǎn)生于貴族與國(guó)王的爭(zhēng)斗中,屢經(jīng)增刪興廢,卻又在近代英國(guó)法治和憲政轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用。長(zhǎng)久以來,《大憲章》被看作英國(guó)文明的偉大遺產(chǎn)。[1]例如《大憲章》800年慶典的標(biāo)語就是“HERITAGE IS GREAT”。關(guān)于《大憲章》的簡(jiǎn)要發(fā)展史,可參見李紅海《歷史與神話:800年的傳奇》,《中外法學(xué)》2015年第6期,第1594—1614頁。這種觀點(diǎn)在歐洲文明和英國(guó)文明的鼎盛時(shí)期近乎不刊之論。19世紀(jì)正是英國(guó)歷史上最為榮耀的維多利亞時(shí)代,現(xiàn)代學(xué)科興起,形成不同的研究對(duì)象和研究方法。[2]王棟:《建構(gòu)大憲章的現(xiàn)代性:學(xué)科分立視野下的19世紀(jì)大憲章研究》,《杭州師范大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年第2期,第105—114頁。憲法史與法律史一道成為主要的研究路徑,建構(gòu)了帝國(guó)的時(shí)代敘事。[3]Richard A.Cosgrove,The Culture of Academic Legal History:Lawyers’ History and Historian’ s Law 1870—1930,Vol.33(2002),p.23.總體上19世紀(jì)的研究者大多將《大憲章》看作民眾自由的捍衛(wèi)者:斯塔布斯將其看作民族的自由之路,梅特蘭在諸多反思后還是認(rèn)為《大憲章》在走向“王在法下”。[4]William Stubbs,The Constitutional History of England:In its Origin and Development,Cambridge:Cambridge University Press,2011.Sir Frederick Pollock,F(xiàn)rederic William Maitland,The History of English Law Before The Time of Edward I,Cambridge:Cambridge University Press,1898.這與17、18世紀(jì)對(duì)《大憲章》的認(rèn)識(shí)基本一致。哈克威爾在1610年稱贊:“這是我們擁有的最古老的立法,我們的祖先以鮮血贏取和確認(rèn)的。”艾希利在1616年寫道:“借助《大憲章》,我們對(duì)財(cái)產(chǎn)擁有所有權(quán),自法律獲得權(quán)利,人身擁有自由,生命獲得安全。”同時(shí)期的斯佩爾曼認(rèn)為《大憲章》是“英國(guó)自由權(quán)最尊貴神圣的錨”。對(duì)于這種判斷的相似性,卡姆不無調(diào)侃地說道,歷史學(xué)家是律師的回聲。[5]Helen M.Cam,Magna Carta:Document or Event,London:Bernard Quaritch II Grafton Street,p.14.

一、另一種聲音:《大憲章》是個(gè)神話

《大憲章》代表自由、法治和權(quán)利,是16世紀(jì)到19世紀(jì)的時(shí)代敘事,是這一現(xiàn)代世界的共識(shí)。但是如果我們側(cè)耳傾聽,在這些現(xiàn)代敘事背后,還有散見于各個(gè)時(shí)代的反對(duì)聲音。早在1659年,威廉·科爾[6]威廉·科爾,生平不詳。亞瑟·里昂·克羅斯有兩個(gè)推論,即威廉·科爾(1626—1662),牛津畢業(yè)生,擔(dān)任溫徹斯特主教的秘書,或者并非實(shí)名寫作;或者威廉·科爾(1635—1716),醉心醫(yī)術(shù),似與政治無涉。就撰寫了名為《大棒打向律師——那些每年吞噬數(shù)以百萬民脂民膏的大盜和騙子》的小冊(cè)子。他在書中痛斥英國(guó)法、律師和法律的執(zhí)行方式,認(rèn)為“英國(guó)法律的主體奠基于專制、欺騙和壓迫之上,以維護(hù)立法者的利益”。《大憲章》不過是貴族免于國(guó)王意志的自保,“絲毫沒有對(duì)窮苦民眾之愛”,“決不會(huì)免除他們加給民眾的義務(wù)”。[1]Arthur Lyon Cross,“An Unpopular Seventeenth-Century View of Magna Carta”,The American Historical Review,Vol.29,No.1(Oct.,1923),pp.74—76.小冊(cè)子是 A Rod for the Lawyers:who are hereby declared to be the Grantd Robbers and Deceivers of the nation,greedily devouring yearly many millions of the peoples’money,London,1659.這個(gè)名字和克羅斯文中所用的名字略有不同,原文見于早期英文圖書在線(EEBO)。

19世紀(jì)30年代的英國(guó),城市手工業(yè)者和農(nóng)村工人處境悲慘,社會(huì)矛盾日趨尖銳,這一時(shí)期的改革運(yùn)動(dòng)催生了許多“非正統(tǒng)”的《大憲章》解釋。[2]戴雪將1830—1845年看作英國(guó)歷史最重要的時(shí)期之一,稱之為《改革法案》時(shí)代。不同于國(guó)內(nèi)對(duì)這一時(shí)期的工人階級(jí)矛盾的強(qiáng)調(diào),戴雪還注意到憲章運(yùn)動(dòng)與《新濟(jì)貧法》《谷物法》和黨派斗爭(zhēng)的復(fù)雜關(guān)系。戴雪:《公共輿論的力量:19世紀(jì)英國(guó)的法律與公共輿論》,戴鵬飛譯,上海:上海世紀(jì)出版集團(tuán),2014年,第 180-195頁。1833年12月15日倫敦的一份周刊《真太陽報(bào)》(True Sun)插入了一段簡(jiǎn)單卻重要的聲明:“認(rèn)為起草《大憲章》的男爵們是為了全體民眾的利益無疑是粗疏的。”《大憲章》之前的《貴族法案》[3]19世紀(jì)的研究者認(rèn)為這是貴族起草的法案,是《大憲章》的草案。既限制向民眾征收任意稅(taillage),又限制向貴族征收免服兵役稅。但是只有限制向貴族征收的條款在《大憲章》中保留下來。“《大憲章》是男爵們的憲章,包含了一些很優(yōu)越的原則,它們起初為男爵而設(shè),只不過后來為民眾所用。”[4]Carl F.Brand,“An Early Nineteenth Century View of Magna Carta”,The American Historical Review,Vol.32,No.4(Jul.,1927),pp.793—794.國(guó)王的任意稅通常是對(duì)王領(lǐng)上的城市和莊園中的自由民征收,《大憲章》中沒有限制國(guó)王對(duì)王領(lǐng)征收任意稅的條款。

1834年2月12日,羅伯特·歐文在國(guó)家勞動(dòng)力交易會(huì)上講演,認(rèn)為《大憲章》是“不包括生產(chǎn)者的憲章”,應(yīng)當(dāng)頒布保護(hù)工人權(quán)利的憲章,即“人權(quán)憲章”。他們意識(shí)到貴族的《大憲章》的局限及其在歷史中的發(fā)展,試圖借助《大憲章》擴(kuò)展權(quán)利。1838年8月6日憲章運(yùn)動(dòng)者在伯明翰集會(huì),稱伯明翰是“民眾的蘭尼米德[5]蘭尼米德草地(Runnymede),《大憲章》的簽署地。——編者注。”,并將會(huì)議結(jié)果稱為《人民憲章》。更為激烈的觀點(diǎn)也在其后出現(xiàn),1839年12月14日亨利·文森特在獄中寫到,《大憲章》對(duì)于民眾的保障不過是保留農(nóng)具,民眾的利益從未被考慮。[1]Carl F.Brand,“An Early Nineteenth Century View of Magna Carta”,The American Historical Review,Vol.32,No.4(Jul.,1927),pp.793—794.吊詭的是,雖然《大憲章》在這些政治斗爭(zhēng)中的形象雖不令人滿意,但其卻作為一種寶貴的政治傳統(tǒng)煥發(fā)著勃勃生機(jī)。

在文人學(xué)者眼中,《大憲章》亦多有混亂之處。約翰·里夫斯1783年在《英國(guó)法律史:從羅馬人到伊麗莎白》中寫道,《大憲章》混亂地捆綁在一起,而不顧是否與主題相關(guān)。威廉·布萊克斯通認(rèn)為縱使特意回顧思考,《大憲章》也只是小事。法國(guó)史學(xué)家小杜塔伊思雖然總體認(rèn)同斯塔布斯,但在1894年反思道:“男爵從未想到某天將被稱為英國(guó)自由奠基人……他們只是在一系列細(xì)微和實(shí)踐的動(dòng)機(jī)下從失地約翰那里索取保證。”[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,Glasgow:James Maclehose and Sons Pulishers to the University,1914,pp.109—120.此時(shí)小杜塔伊思尚是青年學(xué)者,他之后的觀點(diǎn)可能有所變化。

不過真正嚴(yán)肅的批評(píng)是愛德華·甄克思(Edward Jenks)1904年發(fā)表的《大憲章的神話》。甄克思(或甄克斯,1861—1939)畢業(yè)于劍橋大學(xué),先后任教于墨爾本大學(xué)(1890)、利物浦大學(xué)(1890—1892)、曼徹斯特大學(xué)(1892—1895)、牛津大學(xué)(1895—1928)、倫敦經(jīng)濟(jì)和政治科學(xué)協(xié)會(huì)(1928—1930),《大憲章的神話》是其最著名的作品。[3]本文已翻譯成中文。參見甄克思《大憲章的神話》,王棟譯,載麥克奇尼《大憲章的歷史導(dǎo)讀》,李紅海編譯,北京:中國(guó)政法大學(xué)出版社,2016年,附錄二。他發(fā)現(xiàn)在學(xué)者和普羅大眾的理解中,《大憲章》已經(jīng)融入民族國(guó)家敘事;《大憲章》不僅是為了國(guó)民,而且是由國(guó)民和貴族合力奪得。他在研讀《大憲章》的基礎(chǔ)上提出三個(gè)批評(píng):一、在任何合理的意義上《大憲章》都不是“民族”或“民眾”的成果;二、《大憲章》亦非憲政進(jìn)步的標(biāo)志;三、《大憲章》是后人切實(shí)的麻煩和阻礙。

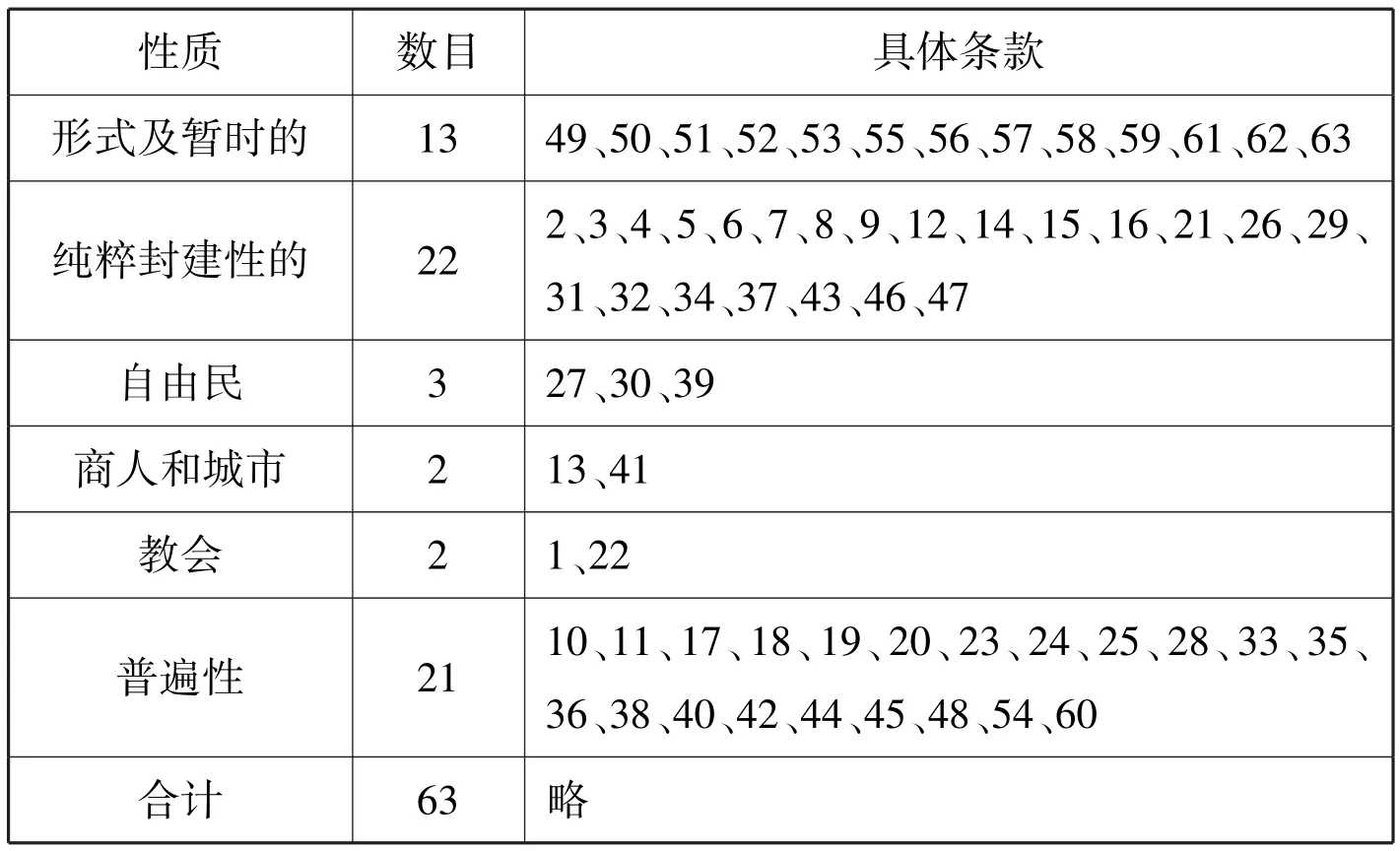

針對(duì)第一點(diǎn),甄克思提出第三等級(jí)在事件、文件和史書中都是消失的。“貴族代表論”并不能有效說明民眾缺席的原因,它不過是斯塔布斯的想象。1213年的民眾反叛和1215年男爵引法國(guó)人入侵進(jìn)一步證明了貴族并沒有獲得廣泛的支持。針對(duì)第二點(diǎn),他以斯塔布斯修訂的《大憲章》為基礎(chǔ)分析了條款的性質(zhì)。(見表一,表格為本文作者整理)甄克思強(qiáng)調(diào)即使承認(rèn)其中有21條是普遍的,但它們事實(shí)上并不能給農(nóng)民帶來什么。農(nóng)民所期盼的不過是免于領(lǐng)主的任意稅,擁有固定的勞役、及時(shí)的救濟(jì),可以轉(zhuǎn)投其他領(lǐng)主門下,送兒子去學(xué)校,嫁女不交稅。但是這些權(quán)利都沒有體現(xiàn)。

表一:《大憲章》所見權(quán)利之性質(zhì)

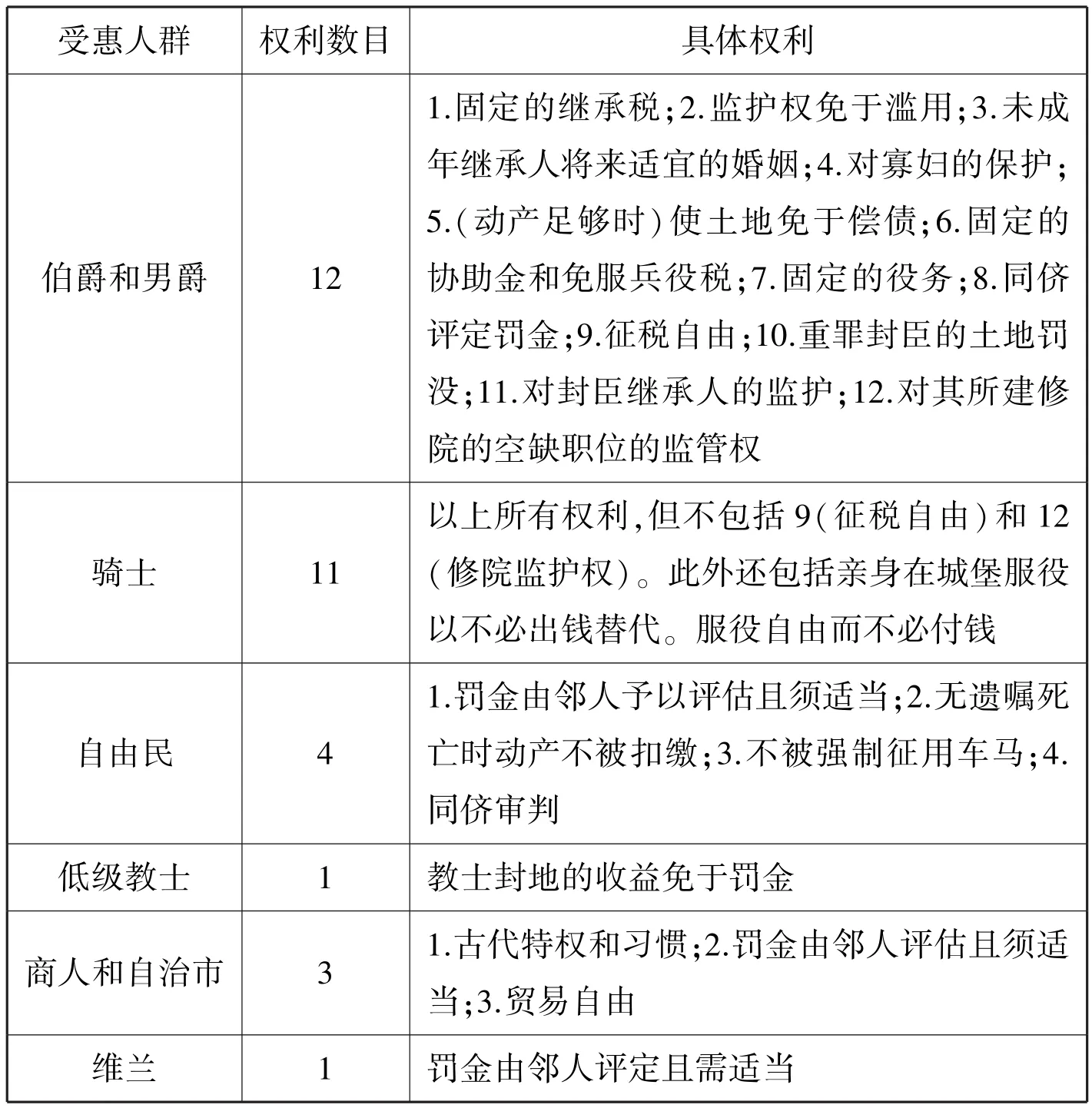

為了進(jìn)一步闡釋第二點(diǎn),甄克思進(jìn)而將受惠人群分為六類,依次分析他們獲得的權(quán)利。(表二,表格為本文作者整理)維蘭(Villani)加上商人和低級(jí)修士約為男性人數(shù)的六分之五,[1]此時(shí),維諾格拉多夫認(rèn)為農(nóng)民中的大多數(shù)是維蘭,甄克思認(rèn)為維蘭和農(nóng)民是同一的。甄克思認(rèn)同亨利·艾利斯的觀點(diǎn),即《末日審判書》中維蘭約占4/5,并進(jìn)一步提出13世紀(jì)維蘭比例當(dāng)不低于此。現(xiàn)代學(xué)者區(qū)分了維蘭和自由民,認(rèn)為《末日審判書》中的維蘭約109000人,占統(tǒng)計(jì)人口的41%。但11世紀(jì)的維蘭更多的是指持有一定數(shù)量土地的農(nóng)民,而非身份上的不自由。現(xiàn)代學(xué)者估計(jì)13世紀(jì)農(nóng)奴占總?cè)丝诘?0%—60%。參見黃春高《分化與突破:14—16世紀(jì)英國(guó)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)》,北京:北京大學(xué)出版社,2011年,第64—76頁。再加上女性和兒童,大眾所享受的權(quán)利就更少了。[2]Edward Jenks,“The Myth of Magna Carta”,Independent Review,no.4(1904),pp.260—268.他同時(shí)分析了“自由民”。自由民分享了許多貴族特權(quán),如同儕審判的貴族特權(quán)(第 39條),保有維持生計(jì)的土地(contenementum,第20條),[3]甄克思并不確定此詞的意思,并沒有以此為證。他傾向于同意賽爾登的觀點(diǎn),即這是騎士或貴族的土地。現(xiàn)在研究者認(rèn)為是維持生計(jì)的土地。并設(shè)有和主持自己的法庭(第34條)。主持法庭明顯不屬于農(nóng)民的權(quán)利,此后的農(nóng)民起義中農(nóng)民也不曾爭(zhēng)取過這一權(quán)利。免于不法處罰也不是普通人的權(quán)利宣言。自由民指的應(yīng)該是貴族,是土地所有者。這些所謂憲法性條款實(shí)際上是維護(hù)貴族利益的,是封建性的。[1]Edward Jenks,The Myth of Magna Carta,Independent Review,no.4(1904),p.269.甄克思的這一觀點(diǎn)或可商榷,農(nóng)奴可以主持莊園法庭。

表二:不同等級(jí)享有之權(quán)利

就第三個(gè)觀點(diǎn)而言,甄克思認(rèn)為貴族廢除指令令狀(第34條),試圖在莊園法庭中壟斷所有土地訴訟,而國(guó)家司法權(quán)之后只能靠擬制逐漸奪得。此外他還認(rèn)為《大憲章》中的許多規(guī)定也有謬誤,如同儕審判被誤解為陪審團(tuán)審判,而它事實(shí)上卻阻礙了英國(guó)法律的全面改革。甄克思還質(zhì)疑《大憲章》的執(zhí)行效力,認(rèn)為《大憲章》頒行后的38次確認(rèn),[1]卡姆引用湯姆森的研究成果,認(rèn)為是21次確認(rèn),并指出了每個(gè)國(guó)王的確認(rèn)次數(shù)。甄克思沒有詳細(xì)說明確認(rèn)次數(shù),可能有誤。Helen M.Cam,Magna Carta:Document or Event,London:Bernard Quaritch II Grafton Street,1965,pp.12—26不過進(jìn)一步證明了《大憲章》不能發(fā)揮效力。總體上,《大憲章》拘泥于古代而無視現(xiàn)實(shí),它之后不過是作為黨爭(zhēng)的口號(hào)被屢次提及。1258年的《牛津條例》才是革命性的,它使《大憲章》只具有形式上的意義。愛德華一世時(shí)期是英國(guó)政治結(jié)構(gòu)形成的關(guān)鍵時(shí)期,國(guó)王在民眾的支持下建立起民族國(guó)家。甄克思在文章結(jié)尾提出,愛德華·柯克才是《大憲章》的真正作者。甄克思沒有批評(píng)柯克“利用”歷史,相反他承認(rèn),基于特定歷史情境柯克是公正的。

甄克思從歷史出發(fā),提出了許多有啟發(fā)性的觀點(diǎn)。他認(rèn)為自由民是貴族;國(guó)法(legem terre)不是正當(dāng)法律程序;《大憲章》是封建性的,阻礙了英國(guó)憲政的發(fā)展。此外,甄克思突出了柯克的地位,認(rèn)為長(zhǎng)久以來《大憲章》不過是一部少有人知曉的法令,是柯克和17世紀(jì)的政治斗爭(zhēng)讓它重見天日。作為一篇嚴(yán)肅的學(xué)術(shù)文章,甄克思的本意是提醒研究者注意愛德華一世的重要意義,卻無意間引起了軒然大波,受到諸多批判。[2].筆者注意到學(xué)者多有提及甄克思此文及其引發(fā)的爭(zhēng)論,但是筆者并未發(fā)現(xiàn)任何回應(yīng)性的文章,甚至就連甄克思本文也很難搜到原文。(不見于常見數(shù)據(jù)庫,筆者也是無意中搜尋到的)他1911年寫成《英國(guó)法簡(jiǎn)史:從原初到1919年》,對(duì)本書的評(píng)論中也有對(duì)《大憲章》的討論。J.W.,A Short History of English Law.From the Earliest Times to the End of the Year1911 by Edward Jenks,Harvard Law Review,Vol.26,No.2(Dec.,1912),pp.188—189.P.R.B.,A Short History of English Law from the Earliest Times to the End of the Year1911 by Edward Jenks,The Yale Law Journal,Vol.22,No.2(Dec.,1912),pp.174—175.國(guó)內(nèi)對(duì)甄克思有所了解,也曾提及《大憲章的神話》引發(fā)的爭(zhēng)論,但并未提供相關(guān)佐證。參見[英]靳克斯《英國(guó)法》,張季忻譯,陳融勘校,北京:中國(guó)政法大學(xué)出版社,2007年,校勘導(dǎo)言,第1—7頁。它所提出的問題雖然沒有被正視,但也時(shí)常泛起。1915年波拉德(Pollard)又提及:它(《大憲章》)不是自由《大憲章》(a chart not of liberty),而是特權(quán)特許狀(but of liberties)。這是特權(quán)階級(jí)多項(xiàng)特權(quán)的憲章。莫里斯·休利特在《犁歌》中寫道:“主人的特權(quán)(liberty)是鞭打,農(nóng)奴的特權(quán)是把自己掛在樹上,自由(freedom)不過是使自由變得毫無希望。”甄克思的觀點(diǎn)被一部分人接受,馬克斯·雷丁甚至不無夸張地認(rèn)為:“任何將我們的政治自由觀念追溯到《大憲章》第39條的人將被嘲笑,他們無知地堅(jiān)持過時(shí)的范式。”[1]Max Radin,The Myth of Magna Carta,Harvard Law Review,Vol.60,No.7(Sep.,1947),pp.1060-1063.

二、麥克奇尼:《大憲章》的現(xiàn)代性

甄克思的研究畢竟是宏闊之論,真正對(duì)《大憲章》進(jìn)行全面詳細(xì)研究的是麥克奇尼(William Sharp McKechnie),他的論述從學(xué)術(shù)角度奠定了《大憲章》的地位。麥克奇尼(1863—1930),蘇格蘭人,畢業(yè)于格拉斯哥大學(xué),1894年起任格拉斯哥大學(xué)憲法學(xué)和歷史學(xué)講師,1916年任教授。1905年麥克奇尼出版了他的成名作《大憲章:約翰王大憲章評(píng)論及其歷史簡(jiǎn)介》。他視柯克和理查德·湯姆森為學(xué)術(shù)先輩,試圖在新的史料積累下理解《大憲章》中約翰王和男爵的爭(zhēng)論。此書甫一出版就贏得了學(xué)術(shù)界的諸多關(guān)注。H.W.C.戴維斯認(rèn)為麥克奇尼關(guān)注政治理念的發(fā)展和事件的深層因由,在學(xué)術(shù)梳理、具體細(xì)節(jié)和史料上都有所貢獻(xiàn)。瑪麗·貝特森在書評(píng)中提到了麥克奇尼在關(guān)鍵條款上的突破。例如第39條的“vel”翻譯問題,派克認(rèn)為“judicium parium”(同儕審判)是封建法庭審判,與“l(fā)ex terrae”(國(guó)法)相反;而麥克奇尼認(rèn)為“vel”的意思是并且,[2]“Vel”的翻譯爭(zhēng)議紛紛,將其翻譯成“并且”的有許多。厄爾曼就在1961年出版的《中世紀(jì)的政府和政治原則》中提出,vel的意思是并且,如果是“或者”的話,應(yīng)該使用“aut”。Walter Ullmann,Principles of Government and Politics in the Middle Ages,London:Methuen & Co Ltd,pp.164—165.霍爾特認(rèn)為“vel”的意思是“或者”,現(xiàn)代學(xué)界已接受霍爾特的觀點(diǎn)。即審判不能由等級(jí)低的人審判,而且執(zhí)行中要采用傳統(tǒng)的證據(jù)、決斗裁判、神裁、共誓滌罪和調(diào)查。[3]Mary Bateson,“Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction by W.S.McKechnie”,The Scottish Historical Review,Vol.3,No.10(Jan.,1906),pp.229—230.瑪麗·貝特森是梅特蘭最優(yōu)秀的學(xué)生,比梅特蘭早幾個(gè)星期逝世,這也是梅特蘭學(xué)術(shù)后繼無人的重要原因。“l(fā)ex terrea”字面直譯當(dāng)為“l(fā)aw of this land”,應(yīng)指英格蘭的習(xí)慣法,但是習(xí)慣法過于模糊,而國(guó)法又顯得過于現(xiàn)代,考慮之下,國(guó)法當(dāng)更為合適。

但是本書也引起了部分批評(píng),戴維斯辨析了其中史料誤讀、史實(shí)錯(cuò)誤和忽略材料的問題。[4]H.W.C.Davis,“Magna Carta:A Commentary by William Sharp McKechnie”,The English Historical Review,Vol.21,No.81(Jan.,1906),pp.150—152亨利·萊文·坎農(nóng)某種程度上代表了美國(guó)歷史學(xué)界的共識(shí)。他首先質(zhì)疑了麥克奇尼的身份和學(xué)科局限,認(rèn)為他的觀點(diǎn)是憲法律師的觀點(diǎn),無視《大憲章》在愛德華一世之后的歷史。其次,麥克奇尼忽視了同一時(shí)期歐洲大陸的發(fā)展?fàn)顩r,沒有進(jìn)行有效的比較。第三,也是最不能容忍的,麥克奇尼無視了美國(guó)學(xué)界和英語世界外已有的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。[1]Henry Lewin Cannon,“Magna Carta:A Commentary on the Great Charter of King John by William Sharp McKechnie Review”,The American Historical Review,Vol.11,No.1(Oct.,1905),pp.137—138.總體上,麥克奇尼的學(xué)術(shù)注釋、史料收集和學(xué)術(shù)史訓(xùn)練都受到不同程度的質(zhì)疑。

1914年本書出版了第二版,麥克奇尼在大量吸收學(xué)界研究成果的基礎(chǔ)上進(jìn)行了大刀闊斧的增刪。麥克奇尼試圖回答的問題包括:《大憲章》的形式和內(nèi)容,歷史背景及憲政價(jià)值。首先,麥克奇尼批評(píng)了斯塔布斯和弗里曼宣揚(yáng)的日耳曼傳統(tǒng),認(rèn)為《大憲章》有多個(gè)種族淵源,不僅有條頓傳統(tǒng),而且涉及諾曼人、丹麥人和凱爾特人。安茹帝國(guó)的的許多法典也為《大憲章》提供了資源。[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.93—94.當(dāng)時(shí)學(xué)界已經(jīng)有對(duì)斯塔布斯的批判聲音,上文提到的亨利·萊文·坎農(nóng)就從三點(diǎn)質(zhì)疑了斯塔布斯:第一,亨利一世憲章是封建性的而非民族國(guó)家性的或者憲法性的,是對(duì)威廉二世劣行的矯正,允諾的是受控制的封建政府,而非國(guó)家政府的回歸;第二,亨利一世憲章不是從愛德華或者肯紐特法律得來,而是來自諾曼創(chuàng)新;第三,亨利一世憲章來自諾曼城鎮(zhèn)憲章,而非對(duì)舊有登基誓言的借用。相較于民族性的解釋模式,麥克奇尼更關(guān)注歷史事件,認(rèn)為《大憲章》深受之前歷史的影響。麥克奇尼簡(jiǎn)略回顧了諾曼王朝的政治傳統(tǒng)。威廉一世時(shí)期的御前會(huì)議、教會(huì)和公共輿論都試圖限制王權(quán),但毫無作用。威廉二世時(shí)期情況并沒有變化。亨利一世的篡位之舉則迫使他做出更多的承諾。[3]麥克奇尼提出威廉二世和羅伯特公爵曾互相為繼承人,在這一意義上亨利一世的繼承并不合法。在這種斗爭(zhēng)的歷史中,登基誓約和憲章授予傳統(tǒng)成為一種延續(xù)的政治資源。在這種敘述下,斯塔布斯所認(rèn)為的亨利一世作為民族國(guó)家國(guó)王的自覺,也被糾正為對(duì)教會(huì)和貴族的讓步。

除了反思斯塔布斯的解釋模式,麥克奇尼進(jìn)一步對(duì)《大憲章》的爭(zhēng)論進(jìn)行了準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。麥克奇尼清醒地認(rèn)識(shí)到存在兩個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn),即現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)和中世紀(jì)標(biāo)準(zhǔn)。他分析了這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)下的不同觀點(diǎn)。現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)引發(fā)了諸多爭(zhēng)論,一種觀點(diǎn)是從民眾大會(huì)(commune concilium)的角度來看,認(rèn)為民眾大會(huì)代表公意,故《大憲章》是法律;另一種則認(rèn)為民眾大會(huì)不是固定召開的,因而不是現(xiàn)代意義上的法律。不過《大憲章》以貴族的效忠為條件,因而比法律的效力更高,不可被撤銷。此外斯塔布斯還認(rèn)為《大憲章》是條約,但法理學(xué)家反駁:條約是兩國(guó)之協(xié)定,《大憲章》不是條約。M.埃米爾·布特密認(rèn)為《大憲章》是契約或私人合同,但是反駁者認(rèn)為條文內(nèi)容和執(zhí)行的公共性更為明顯。杰西·梅西則將其看作法典,是現(xiàn)代憲法的胚胎。[1]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.105—106.

麥克奇尼認(rèn)為評(píng)價(jià)之間的矛盾源于《大憲章》在形式和內(nèi)容上的背離。《大憲章》的內(nèi)容包含了一系列的立法、政治權(quán)利和公民權(quán),但形式上卻是封建授予形式。他最后給出了一個(gè)嘗試性的評(píng)價(jià):“《大憲章》或可看作這樣一個(gè)協(xié)定,享有法令、王室特許狀、公共條約和私人合同的性質(zhì),然而又不同于上述任何一種。它頒行或宣傳一系列在英國(guó)有拘束力的條文和習(xí)慣,并將其壓縮到不適宜的封建特許狀中,這特許狀是約翰王授予英國(guó)自由民及其后裔的。”麥克奇尼認(rèn)為《大憲章》按照中世紀(jì)的標(biāo)準(zhǔn)屬于“立法”(establishment,stabilimentum,établissement),尤其是第 61條影響了政府結(jié)構(gòu)、等級(jí)體系和未來的議會(huì)。[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.107—109.立法一詞體現(xiàn)了中世紀(jì)用詞的模糊,它是一種立法行為(legislative act),具有制度和非凡的性質(zhì),影響國(guó)家的整體利益,需要各等級(jí)抑或共同體的集體同意。

就《大憲章》的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)而言,麥克奇尼認(rèn)為其表現(xiàn)出權(quán)衡和對(duì)改革的深信不疑,并在長(zhǎng)長(zhǎng)的文本中完成了對(duì)權(quán)力濫用的補(bǔ)救。《大憲章》的起草者是男爵和王室官員,他們并不知曉抽象原則,但對(duì)傳統(tǒng)權(quán)利諳熟于胸,關(guān)注實(shí)踐和具體問題。針對(duì)內(nèi)容,學(xué)者采取不同的標(biāo)準(zhǔn),尋找條文之間的聯(lián)系。格耐斯特依據(jù)權(quán)力運(yùn)行將其分為五部分,即軍事、司法、警察、金融四大權(quán)力及其批準(zhǔn)。根據(jù)性質(zhì)也有不同的劃分。布萊克斯通和梅特蘭代表傳統(tǒng)觀點(diǎn),認(rèn)為《大憲章》是盎格魯傳統(tǒng)的宣言。針對(duì)《大憲章》的內(nèi)容明顯超出愛德華法令和亨利一世憲章,學(xué)者進(jìn)一步總結(jié)了其他淵源:舊的英國(guó)法傳統(tǒng)、諾曼征服帶來的封建法、諾曼諸王之立法和《大憲章》的新規(guī)定。因此,《大憲章》在表面的宣言的基礎(chǔ)上,呈現(xiàn)出創(chuàng)新和保守兩種特色。此外,根據(jù)得利者也有所區(qū)分,貴族為民族請(qǐng)命的理解在柯克、查塔姆、愛德華·克里希、哈蘭、斯塔布斯和約翰·理查德·格林的話語中被反復(fù)確認(rèn)。

在內(nèi)容分析中,麥克奇尼著重分析了“l(fā)iber homo”,認(rèn)為“homo”在中世紀(jì)法律拉丁語中與“baro”同源,即都是封臣。《大憲章》中涉及“l(fā)iber homo”的條款共有七處(1、15、20、27、30、34、39),是土地所有者的意思,即男爵。[1]麥克奇尼最看重第34款,認(rèn)為這條明顯表明所謂“自由民”(freeman)不過是“土地保有人”(freeholder)。而1217年《大憲章》就將39條中的liber homo確認(rèn)為freeholder。男爵委員會(huì)是貴族統(tǒng)治機(jī)構(gòu)。《大憲章》的受惠主體是按等級(jí)劃分的,封建貴族是權(quán)利主體,教會(huì)條款來自蘭頓的潤(rùn)色,土地保有人和次級(jí)封臣的權(quán)利少且難以保障,商人沒有獲得新的權(quán)利,維蘭[2]1215年《大憲章》的第39條被1217年第35條所取代,其中表明維蘭受到領(lǐng)主的隨意處理,領(lǐng)主法庭的解釋是“莊園習(xí)慣”的最終決定者。不過斯塔布斯顯然不會(huì)同意這些觀點(diǎn),他認(rèn)為維蘭很少遭受不公并享有所有人都有的權(quán)利。因是主人財(cái)產(chǎn)而免于赤貧。[3]文中涉及對(duì)土地保有人(tenants)和維蘭的區(qū)分,在麥克奇尼那里土地保有人就是自由民。維蘭與自由民的區(qū)分仍存在許多爭(zhēng)論。國(guó)內(nèi)學(xué)界一般視維蘭為奴隸演變而來的。維蘭與自由民區(qū)分實(shí)際上是國(guó)王和領(lǐng)主爭(zhēng)奪農(nóng)民引起的制度分野,自由民受到普通法的保護(hù),農(nóng)奴根據(jù)習(xí)慣法接受領(lǐng)主法庭管轄。在區(qū)分形成過程中,羅馬法起到了關(guān)鍵的催化作用,即法學(xué)家和律師試圖區(qū)分“自由人或奴隸”(aut liber,aut servus)。不過李紅海教授對(duì)于羅馬法對(duì)普通法的影響則持保留意見。以馬克垚先生為代表的國(guó)內(nèi)學(xué)者基本認(rèn)為勞役是自由民和農(nóng)奴區(qū)分的關(guān)鍵,但是黃春高教授認(rèn)為這并沒有真正說明自由民承擔(dān)勞役的情況。麥克奇尼估計(jì)13世紀(jì)維蘭人口超過四分之三,現(xiàn)代學(xué)者估計(jì)13世紀(jì)農(nóng)奴占人口的40%—60%。參見馬克垚《英國(guó)封建社會(huì)研究》,北京:北京大學(xué)出版社,2005年,第172—186頁;黃春高《分化與突破:14—16世紀(jì)英國(guó)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)》,北京:北京大學(xué)出版社,2011年,第64—76頁。《大憲章》中某些段落或許存有現(xiàn)代之原則,但其整體仍不過是貴族憲章。[4]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.109—120.

《大憲章》經(jīng)過多次確認(rèn),已經(jīng)成為國(guó)家法律的一部分,深入人們的思想,春風(fēng)化雨潤(rùn)物無聲。總體上,貴族溫和務(wù)實(shí),致力于用清晰明確的法律解決問題,擊敗國(guó)王的戲劇性則進(jìn)一步加深了后人的印象。《大憲章》的價(jià)值既來自其固有內(nèi)容,又來自其偶然因素。針對(duì)這些復(fù)雜的因素,歷史學(xué)家關(guān)注歷史的后續(xù)結(jié)果,律師和公法學(xué)家關(guān)注它的終極結(jié)果。在此基礎(chǔ)上,麥克奇尼總結(jié)了《大憲章》四個(gè)層次的價(jià)值。《大憲章》的價(jià)值首先在于每個(gè)條款利益的實(shí)現(xiàn)。其次在于其逼迫國(guó)王承認(rèn)王在法下,這是對(duì)法治的闡述和認(rèn)可。再次,《大憲章》使貴族、教會(huì)和平民聯(lián)合起來維護(hù)法律和秩序,這一偉大的公共行為,促進(jìn)了民族國(guó)家和議會(huì)的形成。[1]麥克奇尼對(duì)《大憲章》與憲法和議會(huì)的聯(lián)系還是有所保留的,憲法不僅包括有限王權(quán),《大憲章》采用的委員會(huì)方式并沒有導(dǎo)致內(nèi)閣、現(xiàn)代議會(huì)產(chǎn)生和國(guó)家轉(zhuǎn)型。最后是《大憲章》所蘊(yùn)含的道德和情感價(jià)值。《大憲章》身上交織著私利、法治、國(guó)家和情感四層價(jià)值。[2]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.121-129.

《大憲章》的缺陷則是缺乏有效的常規(guī)制約手段,《大憲章》不是憲政機(jī)制,而是起義許可。沒有救濟(jì)手段的權(quán)利終是價(jià)值寥寥。《大憲章》也缺乏憲政規(guī)劃,只有14、21、39、52和61條稍微涉及。[3]但是《大憲章》第14條并沒有出現(xiàn)在《男爵法案》中,麥克奇尼認(rèn)為它是第12條的衍生品。民眾大會(huì)是防止征收免服兵役稅和支助金的權(quán)宜之計(jì),并沒有其他權(quán)力,在1217年大憲章中已經(jīng)消失。通過《大憲章》第21條和第39條不能推斷大會(huì)具有審判功能。第16條缺乏合適的保護(hù)機(jī)制,第45條缺乏明晰標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)《大憲章》的傳統(tǒng)稱譽(yù),麥克奇尼認(rèn)為要從三個(gè)維度進(jìn)行區(qū)分和評(píng)價(jià),即政治家的口號(hào)(尤其是17世紀(jì)的議會(huì)領(lǐng)袖)、法律制度和法學(xué)研究。學(xué)者既要接受這些錯(cuò)誤,又要注意它們帶來的后果。《大憲章》的偉大不在于籌劃者的設(shè)計(jì),而在于其后的政治家、法官、律師和民眾的理解:若國(guó)王要做已被《大憲章》禁止的行為,他將找不到宣布其行為合法的法官,找不到執(zhí)行命令的官員。[4]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,pp.129—138.此外,麥克奇尼還申明了《大憲章》與陪審制無涉。總之,《大憲章》體現(xiàn)出雜糅的封建性、契約性和保守性。[5]William Sharp McKechnie,Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction,p.110.歷史學(xué)家則承認(rèn)G.B.亞當(dāng)斯的觀點(diǎn),即《大憲章》在精神、方法和原則上都是保守的。《大憲章》之后被不斷修訂確認(rèn),并在議會(huì)的平臺(tái)上煥發(fā)生機(jī)。

修訂版八年磨一劍,對(duì)已有的檔案文獻(xiàn)和學(xué)術(shù)著作進(jìn)行了詳細(xì)的剖析辨別,體現(xiàn)出很深的學(xué)術(shù)涵養(yǎng)。T.F圖特認(rèn)為修訂版減少了歷史部分的敘述,更為清晰地做出了判斷。雖然書中涉及地理知識(shí)和13、14世紀(jì)行政史的部分也有不夠準(zhǔn)確甚至錯(cuò)誤之處。總體而言,麥克奇尼致力于闡述《大憲章》在其后歷史中的發(fā)展,而非《大憲章》的先例和直接結(jié)果。[6]T.F.Tout,Magna Carta. “A Commentary on the Great Charter of King John.With an Historical Introduction by William Sharp McKechnie Review”,The Scottish Historical Review,Vol.11,No.44(Jul.,1914),pp.427-429斯塔布斯曾稱《大憲章》其后的歷史就是對(duì)《大憲章》的評(píng)論,麥克奇尼最關(guān)鍵的貢獻(xiàn)在于進(jìn)一步確認(rèn)了《大憲章》在英國(guó)憲政史中的核心地位。瑪麗·貝特森也是在此基礎(chǔ)上提出,理解13世紀(jì)、斯圖亞特王朝和今天的《大憲章》,就可以知道這個(gè)國(guó)家憲法史的極限。[1]Mary Bateson,“Magna Carta:Commentary on the Great Charter of King John,with an Historical Introduction by W.S.McKechnie”,The Scottish Historical Review,Vol.3,No.10(Jan.,1906),p.229.麥克奇尼的研究成果為學(xué)術(shù)界所公認(rèn),并成為《大憲章》研究最為基礎(chǔ)的著作之一。他的研究成果直到1965年才面臨霍爾特的挑戰(zhàn)。如今的歷史學(xué)家仍然認(rèn)為此書是《大憲章》研究不可或缺的經(jīng)典之作。[2]參見[美]邁克爾·V.C.亞歷山大《英國(guó)早期歷史中的三次危機(jī):諾曼征服、約翰治下及玫瑰戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的人物與政治》,林達(dá)豐譯,北京:北京大學(xué)出版社2008年,第105頁。

三、余論:20世紀(jì)初《大憲章》現(xiàn)代性的接受

19世紀(jì)現(xiàn)代學(xué)科興起,形成不同的研究對(duì)象和研究方法。隨著學(xué)科界限的確立,對(duì)具體問題的討論也逐漸深入。甄克思和麥克奇尼處于這一轉(zhuǎn)型時(shí)代,接受相近的學(xué)術(shù)訓(xùn)練,同樣思考《大憲章》問題,在事實(shí)梳理相近的情況下,得出了迥然相異的價(jià)值判斷,并獲得了截然不同的學(xué)界反應(yīng)。兩者都承認(rèn)“l(fā)iber homo”是貴族,《大憲章》是貴族憲章,給予其他等級(jí)的權(quán)利十分有限。甄克思據(jù)此認(rèn)為《大憲章》并不是憲政進(jìn)步的標(biāo)志,但麥克奇尼卻發(fā)現(xiàn)了私利、法治、國(guó)家和情感四層價(jià)值。麥克奇尼也承認(rèn)《大憲章》缺乏常規(guī)制約手段,但認(rèn)為《大憲章》對(duì)權(quán)衡和對(duì)改革深信不疑,是對(duì)法治的認(rèn)可和規(guī)劃。這種矛盾的形成,既由于雙方研究中的史實(shí)疏漏和立場(chǎng)選擇,也在于對(duì)《大憲章》未來發(fā)展缺乏深入研究。他們各自指出了自己關(guān)注點(diǎn)。甄克思認(rèn)為真正重要的愛德華一世時(shí)期,柯克是《大憲章》的真正作者。麥克奇尼則分析了《大憲章》誕生后建構(gòu)者的身份,包括律師、法學(xué)家、歷史學(xué)家、政治家、法官和民眾;區(qū)分了《大憲章》存在的維度,即政治口號(hào)、法律制度和法學(xué)研究。

甄克思與麥克奇尼的觀點(diǎn)迥然相異,學(xué)說的命運(yùn)也大相徑庭。甄克思試圖將《大憲章》從“神話”中解放出來,使之歸于歷史情境。雖然他的事實(shí)梳理和邏輯論證十分有力,但并未獲學(xué)界主流認(rèn)同。麥克奇尼在吸收已有研究成果的基礎(chǔ)上,發(fā)掘《大憲章》的形式、內(nèi)容、歷史背景和憲政價(jià)值。《大憲章》是中世紀(jì)的立法,關(guān)注實(shí)踐和具體問題,維護(hù)貴族的利益。《大憲章》有多種淵源,呈現(xiàn)出保守與創(chuàng)新的雙重特色。《大憲章》涉及私利、法治、國(guó)家制度和民族情感四重價(jià)值,又在政治家的口號(hào)、法律制度和法學(xué)研究中獲得不同理解和發(fā)展,呈現(xiàn)出雜糅的封建性、契約性和保守性。麥克奇尼的研究確立了20世紀(jì)《大憲章》的敘事基調(diào),在其后的六十多年里都是學(xué)界主流。《大憲章》的現(xiàn)代性敘事完全確立,也成功地融入英國(guó)的現(xiàn)代性敘事中。

20世紀(jì)上半葉,政治史仍是歷史研究的主要路徑,[1]例如奧托·布倫納在1936年寫到:“任何純粹歷史的問題意識(shí)都從屬于政治史。……從這一觀點(diǎn)出發(fā),所有的歷史就其嚴(yán)格的詞意而言都是政治史。”參見[法]費(fèi)爾南·布羅代爾《論歷史》,劉北成、周立紅譯,北京大學(xué)出版社,2008年,第143頁。憲法史和法律史是最重要的分支學(xué)科,[2]Richard A.Cosgrove,“The Culture of Academic Legal History:Lawyers’ History and Historian’s Law 1870—1930”,Cambiran Law Review,Vol.33(2002),p.23.對(duì)憲法史和法律史的倚重發(fā)生于大西洋兩岸。著名學(xué)者查爾斯·比得和查爾斯·麥克林·安德魯都曾投身于這一領(lǐng)域。民族主義是主要的解釋框架。如果說麥克奇尼確立了《大憲章》的現(xiàn)代敘事,一戰(zhàn)的背景則進(jìn)一步確認(rèn)了《大憲章》民族主義和民主主義的形象象征。1915年英國(guó)皇家歷史學(xué)會(huì)舉行了紀(jì)念儀式,其委員會(huì)在1917年出版了《大憲章紀(jì)念文集》。學(xué)者討論了《大憲章》的諸多主題,麥克奇尼討論了《大憲章》解釋的擴(kuò)展。耶魯大學(xué)的喬治·伯頓·亞當(dāng)斯認(rèn)為英諾森三世的角色不是封建領(lǐng)主,而是歐洲爭(zhēng)論的仲裁者和十字軍權(quán)利的保護(hù)者。J.賀拉斯·朗德認(rèn)為小男爵(barones minors)并不是憲章中的用語。麥克維恩推測(cè)1215年憲章第14款雖再未出現(xiàn),但可能在實(shí)踐中存在。[3]學(xué)者關(guān)注第39條的意義和價(jià)值,同一時(shí)期的另一篇重要作品來自麥基文。C.H.McIlwain,“Due Process of Law in Magna Carta”,Columbia Law Review,Vol.14,No.1(Jan.,1914),pp.27—51.保羅·維諾格拉多夫爵士和F.M.波威克研究了第39款,顯現(xiàn)出《大憲章》具有廣闊的解釋空間。其他還有《大憲章》與普通法(麥克維恩)、《大憲章》與殖民地(海茲丁)、比利牛斯傳統(tǒng)對(duì)《大憲章》的影響(賽諾·拉斐爾·阿爾塔米拉)和約翰王的財(cái)政(希拉里·詹金森)。本書主編亨利·艾略特·莫爾頓總結(jié)道,學(xué)者不再認(rèn)為《大憲章》是所有重要憲法和法律的淵源,貴族的動(dòng)機(jī)難以探究,不過憲章純粹封建性的觀點(diǎn)也受到質(zhì)疑。[4]Henry Elliot Malden,ed.,Magna Carta Commemoration Essays,pp.xix-xxxi.這些研究比較深入,對(duì)后來的《大憲章》研究具有一定的啟發(fā)作用。[1]如維諾格拉多夫和波威克的研究,極大地啟發(fā)了約翰·克拉克·霍爾特。J.C.Holt,Magna Carta,Cambridge:Cambridge University Press,1992,p.6.

本書揭示了這一時(shí)期學(xué)界的研究旨趣,也體現(xiàn)了官方對(duì)《大憲章》的認(rèn)識(shí)。詹姆斯·布萊斯子爵在前言中寫道:“1215年憲章是英國(guó)人民(English race)憲法史的開端,是一系列憲法工具的第一環(huán),這些工具不僅在英國(guó)形塑了民眾的心靈,凝聚了自由政府,而且造福各地英國(guó)人和說英語之人。”[2]Jame Bryce,Preface,in Henry Elliot Malden,ed.,Magna Carta Commemoration Essays,Royal Historical Society,1917,p.xiii,pp.xix—xxxi.詹姆斯·布萊斯(James Bryce,1st Viscount Bryce,1838-1922),英國(guó)自由黨政治家、外交家、歷史學(xué)家,在民國(guó)時(shí)期譯為白賚士。《大憲章》被看作最早的成文憲法,影響其后的所有憲法。

這種理解一定程度上是時(shí)代的共識(shí),在1921—1922年出版的《經(jīng)濟(jì)與社會(huì)》中,韋伯寫道:“在《大憲章》中原本只賦予封建貴族的某些身份性的自由,被認(rèn)為是英國(guó)子民本身的、國(guó)民的自由權(quán),不論國(guó)王或其他任何的政治權(quán)力皆不得侵犯之。”[3][德]馬克思·韋伯:《法律社會(huì)學(xué)》,康樂、簡(jiǎn)惠美譯,桂林:廣西師范大學(xué)出版社,2005年,第300—302頁。韋伯也認(rèn)為:“反之,由此而轉(zhuǎn)變到所有人之為人皆具一定權(quán)利的觀念,基本上是通過17與18世紀(jì)理性主義的啟蒙方才得以實(shí)現(xiàn),從旁協(xié)力的則是某段時(shí)間里相當(dāng)強(qiáng)而有力的宗教影響,特別是再洗禮派的影響。”對(duì)《大憲章》現(xiàn)代性的認(rèn)同也體現(xiàn)在各色官方儀式中。1921年10月17日,美國(guó)大使潘興將軍代表美國(guó)政府在威斯敏斯特修道院給無名烈士授勛,稱贊英美兩國(guó)軍人捍衛(wèi)英美自由事業(yè),“這自由事業(yè)正是《大憲章》和美國(guó)憲法帶來的福祉”。[4]The decoration by General Pershing of the grave of the unknown British warrior in Westminster Abbey and the award of the Victoria Cross to the American unknown,New York:Bankers Trust Company,1921,pp.5—6.Stefan Goebel,The Great War and Medieval Memory:War Remembrance and Medievalism in Britain and Germany,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.91.戈貝爾本書對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)與歷史記憶有比較貼切的描述。在這場(chǎng)英國(guó)首相和美國(guó)將軍潘興共同參與的紀(jì)念儀式中,雙方顯然都認(rèn)為英國(guó)享有自由,而《大憲章》既是自由的源頭又是其標(biāo)志。顯然在20世紀(jì)初,《大憲章》的現(xiàn)代性不僅是英國(guó)的自我言說,也是歐美國(guó)家接受的主流敘事。

(初審:杜金)

[1]作者王棟,男,北京大學(xué)法學(xué)院博士研究生,研究領(lǐng)域?yàn)樗痉ǜ母铩⑵胀ǚā椪泛头墒罚珽mail:wdpku@pku.edu.cn。感謝孟廣林、賀衛(wèi)方、黃春高和李紅海諸位老師提出的寶貴意見。