《紅樓夢》中粗俗語英譯的雜合研究

——基于語料庫的對比分析

薛蓉蓉

(山西大同大學,山西大同 037009)

《紅樓夢》中粗俗語英譯的雜合研究

——基于語料庫的對比分析

薛蓉蓉

(山西大同大學,山西大同 037009)

翻譯過程因文化差異性和異質性必然產生雜合,使譯文同時承載兩種語言和文化特質。粗俗語作為民族文化一部分,必然會翻譯雜合化。研究以“《紅樓夢》粗俗語翻譯漢英平行語料庫”為基礎,按照漢英翻譯時出現的文化空缺程度將粗俗語分為零空缺、部分空缺和完全空缺三類,從雜合翻譯理論視角定性、定量對比分析中國翻譯家楊憲益和英國漢學家霍克斯兩英譯本對《紅樓夢》中高頻粗俗語再現情況,并探討兩譯本翻譯策略和雜合程度。

《紅樓夢》;粗俗語翻譯;語料庫;雜合;文化空缺

粗俗語,即粗話,“粗野庸俗的談吐,罵人的話,常含侮辱性,聽來不悅”①資料源自2012年版《現代漢語詞典》。。粗俗語常用來表示說話者憤怒、厭惡、仇恨、蔑視、責備、抗拒、威脅、無聊、驚奇、感嘆、強調、喜悅、親密等感情色彩。由于粗魯鄙俗的粗俗語與社會倡導的文明禮貌用語格格不入,無論文學批評還是翻譯研究總是避而遠之。但不可否認粗俗語蘊含深厚民族文化和語言特色。粗俗語游走于日常生活中,即使古今中外文學作品中也屢見不鮮,不僅可反映出使用者社會地位、教育背景、性格特點,而且可折射出人物所處時代社會禮教、宗教信仰、道德規范、價值觀念、審美情趣等文化特征,對人物形象塑造起到畫龍點睛作用。然而,中西方文化由于受社會發展、宗教信仰和地域特色等影響,各自價值觀念、意識形態和風俗習慣等往往迥然不同,極易出現文化空缺。一種語言文化中的詞,在另一種語言文化中,無意義完全對等之詞,或僅部分意義對等,另一部分缺失,此現象即為文化空缺。文化空缺是由兩種文化特性決定的客觀事實。不同民族交際中,一方不言而喻的文化信息,另一方卻常不知所云。中西語言文化差異隨處可見,譯者在翻譯實踐中不可避免地遭遇文化空缺問題,而對此問題的不同處理方法會直接影響翻譯質量。因此在粗俗語應用范疇中,如何準確理解和處理漢英粗俗語翻譯中的文化空缺,成為考驗譯者的一大難題。

粗俗語雖然俗,卻是雅文學中不可或缺的一部分。中國四大古典文學名著之一的《紅樓夢》可謂集粗俗語之大成者,文中充滿形形色色粗俗咒罵語,以之刻畫人物性格特征或表達人物喜怒哀樂,蘊含豐富傳統文化。《紅樓夢》問世三百多年以來,被譯為多國文字,在向世界介紹中國文學及文化方面起到不可替代作用。其中反響最大、最為學術界認可的英譯本是楊憲益與戴乃迭夫婦合譯的A Dream of Red Mansion(以下簡稱“楊譯”)和霍克斯與閔福德師徒合譯的A Story of the Stone(以下簡稱“霍譯”)。兩譯本翻譯過程中,譯者均本著尊重原著原則,基于各自對原文不同理解,傳神再現粗俗語。因此,本文選取這兩個譯本為語料基礎,以雜合翻譯理論為切入點,對《紅樓夢》中粗俗語英譯問題展開研究。

一、“雜合”翻譯理論

“雜合”(hybid)概念起源于生物學領域,指“不同種、屬的動物或植物雜交生成的生物體”②資料來源于2008年版《柯林斯高階英漢雙解詞典》。,后被引入并應用于人文社會學科,后殖民主義研究者對其高度關注并將研究引向深入。巴赫金(Mikhail Bakhtin)將“雜合”歸結為“單個語句界限之內、語句范圍之內兩種社會語言的混合,兩種被時代、社會差別或其他因素區別開的不同語言意識之間的混合”[1]。英國漢學家霍米·巴巴(Homi K.Bhabha)提出解構主義“文化雜交”理論,即不同文化相互影響不是融合而總是雜交。他指出“雜合化”是“不同種族、種群、意識形態、文化和語言相互混合的過程”[2]。并認為文化差異打破傳統/現代、自我/他者等二元對立觀念,文化翻譯過程中會打開一個罅隙性的“第三空間”。多種語言和文化在此“第三空間”交流融合形成雜合化成果,兼具兩種文化元素[2]。韓子滿將雜合理論引進中國,指出“雜合其實就是不同語言和文化相互交流、碰撞,最后形成具有多種語言文化特點,但又獨具特色的混合體”[3]。

翻譯作為跨文化交際的重要媒介,不單是語言符號間解碼和編碼轉換活動,更是源語文化和目標語文化交流互動過程。文化異質性和文化交流必要性決定翻譯中語言文化雜合及翻譯策略雜合的必然性[4]。首先,譯者在翻譯過程中至少受兩種語言和文化制約,從而決定二者的元素均保留在譯文中,因此譯文必然是雜合的;其次,讀者在閱讀外國文學譯作之前應有心理準備,作品內容必然是不同于本民族的異國風情。正如王東風所言:“任何一個欲讀翻譯文學的讀者,均有不同于讀本土文學的審美期待”[5]。這種特殊的審美期待必然推動譯文帶有一定異質成分。這些異質成分不同于目標語言表達習慣,相對目標文化而言有些“怪異”,但并非翻譯腔,也非譯者缺乏翻譯能力,而是譯者有意為之。因此,許多通曉多種語言的文學家均提倡譯文應多保留一些原文語言文化成分。翻譯是異域文本進入本土文化的過程,無論譯者采用翻譯策略是“歸化”還是“異化”,譯文語言均不可避免具有某種程度雜合。所謂“歸化”和“異化”的區別無非是雜合程度不同而已。不論譯文的雜合度多低,均會將異族語言風格和文化價值觀引入本民族文化,反之無論雜合度多高,也不可能完全顛覆本土文化民族身份[6]。實際上譯文是在二元對立之外的“第三空間”溝通共融,形成一種多元文化雜合譯文。同時,譯者在翻譯實踐中方法和策略選擇不是二元對立的,而是直譯意譯、歸化異化的多樣雜合。

此外,譯文雜合度與翻譯策略密切相關。如果譯者采取歸化策略,出現文化空缺時,則可能運用意譯法依據譯入語的語言、文化和文學規范調整譯文,將原文傳達的信息盡量用譯入語讀者熟悉的語言和文化表達,因此譯文中保留的異質性成分很少,譯文雜合特征可能不太明顯,雜合度則低;反之,如果譯者采取異化策略,出現文化空缺時則會故意打破譯入語慣例而保持原作的陌生感,運用直譯法盡可能多地在譯文中保留原作異質語言和文化成分,此時譯文雜合特征明顯,雜合度則高[7]。由此可見,雜合度與異化策略成正比,與歸化策略成反比。譯者對這兩種策略的運用程度決定譯文雜合度。譯者在翻譯過程中最重要的是掌控好“雜合”度。適度雜合的譯文,不僅不會令讀者感覺晦澀難懂,反而因其獨特新奇的語言表達產生陌生化效果,超越讀者審美期待。

二、楊譯和霍譯《紅樓夢》粗俗語雜合對比

眾所周知,中西方在歷史、地理、社會制度、宗教信仰、道德規范、價值觀念、思想意識、民族風俗、審美標準等方面存在差異。語言是社會和文化產物,漢英粗俗語因此各具特色。中國受幾千年封建統治和儒家思想影響,形成森嚴社會等級制度和封建倫理道德體系,映射到漢語粗俗語上使其具有封建禮教和倫理綱常特點,如“你大爺”“他媽的”“臭老九”“賤骨頭”“母老虎”“奴才”“破鞋”等。受基督教影響至深的英語粗俗語則表現出鮮明宗教色彩,如“Gawd(天哪)”“hell(見鬼)”“damned(該死)”“devil(惡魔)”“Satan(魔鬼)”“God damn you(他媽的)”“For Christ’s sake(天殺的)”等。漢英粗俗語諸多差異必然會在語言對譯時產生文化空缺。根據漢英翻譯時出現的文化空缺程度由低到高可將粗俗語劃分為零空缺粗俗語、部分空缺粗俗語和完全空缺粗俗語三類。本文將探討《紅樓夢》中此三類粗俗語的翻譯情況。

以往《紅樓夢》翻譯研究多為定性分析和討論,定量數據論證很少,原因在于《紅樓夢》120回長達80余萬字,霍譯本83萬余詞,楊譯本62萬余詞,研究者面對如此龐大的文本信息量,無合適統計工具很難全面、準確檢索數據和分析驗證。語料庫方法可解決此問題。本文研究基于課題組自建“《紅樓夢》粗俗語翻譯漢英平行語料庫”。該語料庫中文部分以人民文學出版社1964年版豎排120回《紅樓夢》(啟功校注)為底本;英文對應部分為英國漢學家霍克斯與閔福德合譯、英國企鵝出版社授權上海外語教育出版社2014年出版的The Story of the Stone,以及由楊憲益和戴乃迭合譯、外文出版社2010年出版的A Dream of Red Mansions。語料庫創建經過收集、標注、錄入、校驗、整理等過程。課題組首先多人多次通讀《紅樓夢》原文,并結合已有中文全文電子文本,將粗俗語做出標注,在書中共找出粗俗語詞條1 250條,452種;然后在楊憲益譯本和霍克斯譯本中逐條找出對應譯文;之后按章節及出現順序將其全部錄入Excel文檔中,形成中英文對照;最后成員間交叉互校和復查,使之成為高準確率文檔。多次校驗和整理后的文檔整齊、準確,格式統一,便于語料庫研究。本文利用該語料庫對《紅樓夢》120回中代表性粗俗語展開一對二(中文原文及楊譯、霍譯)詞頻檢索和分類整理,然后人工分析楊譯和霍譯的翻譯方法,并根據統計數據從雜合翻譯理論視角探討兩譯本翻譯策略和雜合程度。

(一)零空缺粗俗語翻譯的雜合對比

零空缺粗俗語指在兩種語言中相互對應有相同或相似意義和文化內涵的粗俗語,如漢語“糊涂東西”“蠢才”“畜生”“娼婦”“雜種”“該死”等詞在英語中有與之含義對等的詞語。漢語和英語雖然分屬不同語系,但對事物認知大部分共通。零空缺類粗俗語在漢英語言中很普遍,翻譯也較簡單。《紅樓夢》中這類粗俗語約占總數一半,囿于篇幅,本文僅以出現頻率較高的“糊涂東西”為例,透視兩位譯者翻譯策略。“《紅樓夢》粗俗語翻譯漢英平行語料庫”相關檢索結果顯示,在《紅樓夢》全書120回中該粗俗語共出現20次,楊譯和霍譯處理方法如表1和表2所示。

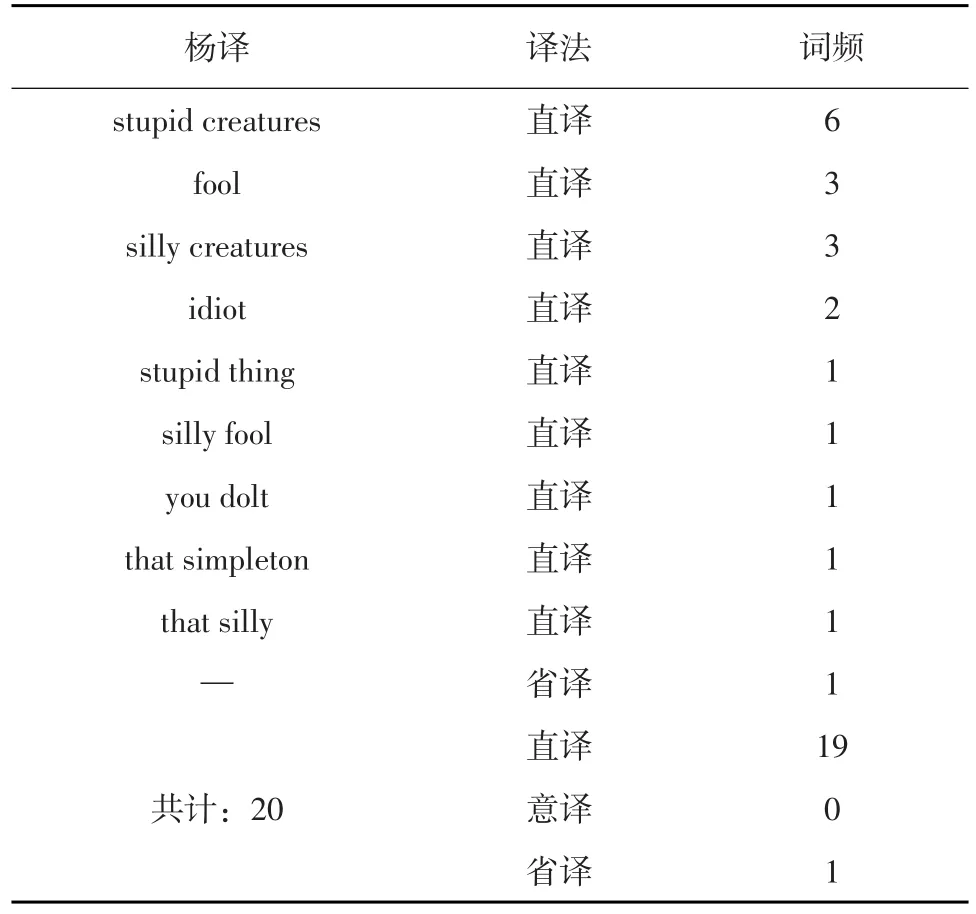

表1 楊譯“糊涂東西”[8]

表2 霍譯“糊涂東西”[9]

如表1和表2所示,對于零空缺粗俗語“糊涂東西”的翻譯,楊憲益和霍克斯幾乎全部采用直譯法保持譯文與原文一致。由于“糊涂東西”在漢英語中有對等詞,所以用英語方式,包括在語言和文化規范上,表現漢語作品的低雜合度歸化翻譯必然是譯者首選策略。相比之下,楊譯更忠實地保持原文主旨意義和感情色彩,而霍譯多樣化表達則避免用詞單調重復。

顯然,對于零空缺粗俗語,直譯是最簡單有效的方法。同時為避免譯文用詞過于單一,譯者可適當選擇意譯,增加多元化與個性化語言表達。鑒于此類粗俗語幾乎不涉及文化空缺,譯文中異質性成分極少,因此雜合度最低。

(二)部分空缺粗俗語翻譯的雜合對比

部分空缺粗俗語指一粗俗語在某種語言中特有的意義和文化內涵在另一種語言中僅其中部分對等,其余缺失或不同,比如漢語“東西”“猴兒”“蹄子”“忘八”“兔子”“妖精”“冤家”“沒臉的”“放屁”等詞與英語中某些詞僅部分意義可對應而非完全對等,將其準確翻譯難度很大。此類粗俗語在《紅樓夢》中較多見,約占總數三分之一,在此僅探討“猴兒”“忘八”“蹄子”三詞翻譯。

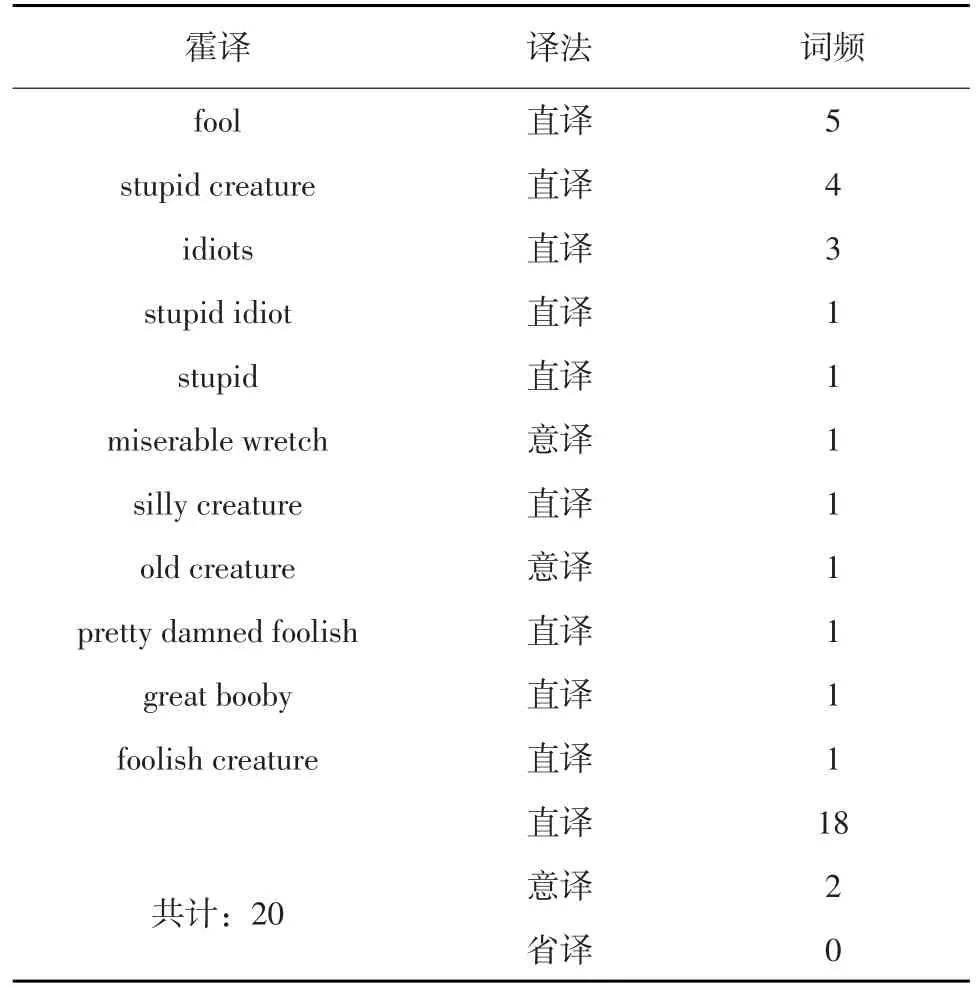

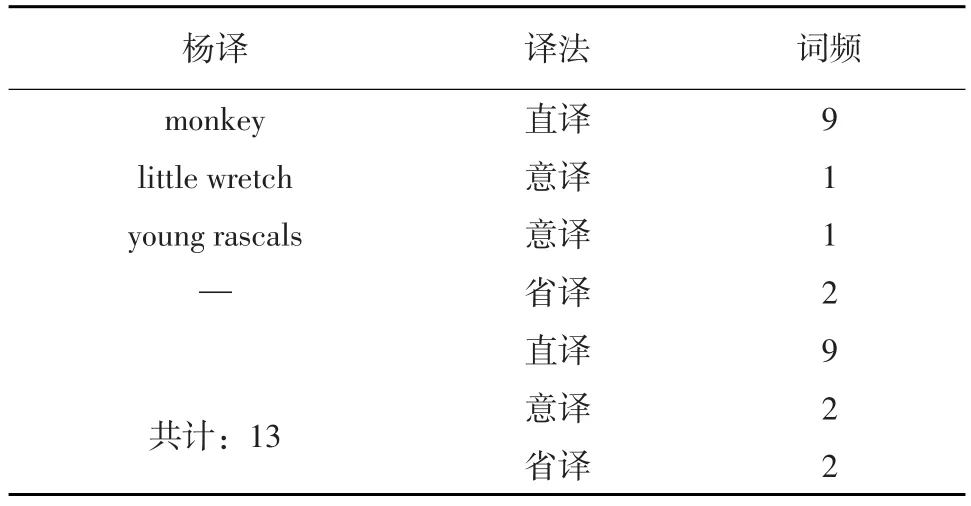

漢語中“猴兒”一方面指動物猴子,另一方面是責罵孩童機靈頑皮或戲罵乖巧精明者。然而英語中“monkey”或“ape”僅作動物或淘氣鬼講,不涉及辱罵內涵,在漢英文化中僅共有部分內涵,屬于部分空缺粗俗語。在《紅樓夢》中“猴兒”時常還以“猴兒崽子”“猴兒精”形式出現。語料庫檢索結果顯示,全書共13次出現該粗俗語,兩譯本對其翻譯見表3和表4。

由表3和表4可見,對于“猴兒”的翻譯兩譯本均傾向于異化翻譯,即運用直譯法將漢語異質性成分引入英語,從而提高該詞雜合度。根據直譯和意譯使用比例而言,楊譯本雜合度稍高于霍譯本。英語中“monkey”和“ape”等詞與漢語“猴兒”文化意象和內涵并不完全契合,但意義相差不大。簡言之,在漢英兩種文化中,人們均認為“猴兒”或“monkey”是機靈淘氣的形象,僅漢語多了一些相關聯的戲罵成分。在出現文化空缺時異化翻譯策略會故意打破譯入語的慣例而保持原著陌生感,保留源語的語言和文化差異,應用在翻譯方法上即直譯。西方讀者審美眼光和接受限度已被兩位譯者拿捏得恰到好處,二位非刻意在譯文中改變漢語動物意象,而是順其自然運用直譯法保留原著語言表達形式,并將其植入英語,對于目標語文化中缺失的“猴兒”的責罵或戲罵內涵,讀者通過閱讀上下文應可理解。兩譯本均在保持漢語原有風貌基礎上使英語讀者產生與漢語讀者幾乎相同理解,在認知上達到共鳴,隨之而來的新奇表達讓讀者品味“原汁原味”的漢語,了解異國語言文化和原作者行文風格。可見,對于兩種文化中意義相差很大的部分空缺粗俗語,雜合翻譯策略能夠聯結中西文化異同,充分發揮翻譯特有的傳播文化功能。而且如此翻譯產生的陌生化效果可能會超越目標語讀者審美期待,帶給讀者一種新奇閱讀體驗。

表3 楊譯“猴兒”[8]

表4 霍譯“猴兒”[9]

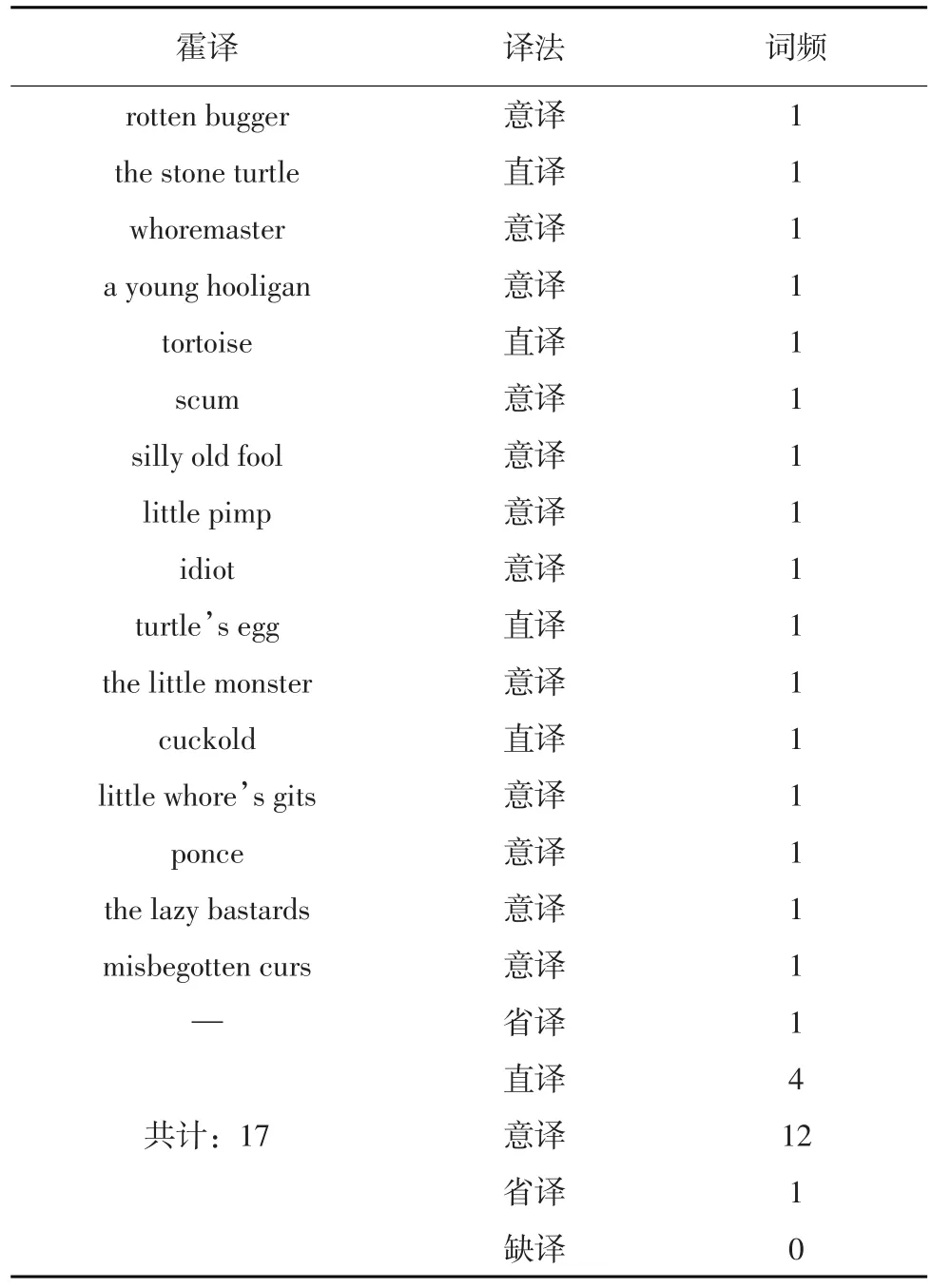

再看“忘八”翻譯。“忘八”即現代漢語“王八”。漢語中與“王八”相關的諸如“綠王八”“賊王八”“王八蛋”“王八羔子”之類粗俗語的辱罵程度略重,且不同語境下“忘八”意義截然不同。古漢語“忘八”有四種含義:①烏龜和鱉的俗稱;②譏稱妻子出軌的男人;③舊時指開設妓院的男子;④罵人行為不端,謂忘“禮、義、廉、恥、孝、悌、忠、信”八字[10]。英語中無與“忘八”意義完全對等詞語,一些詞僅有部分內涵對等。據語料庫顯示,《紅樓夢》全書17處使用“忘八”罵人,且用法靈活多變、語意各不相同,兩位譯者采取的翻譯方法也存在顯著差異。

表5 楊譯“忘八”[8]

由于楊憲益和霍克斯翻譯時采用底本不同,因此有一部分內容霍譯有而楊譯無,但并不影響觀察兩個譯本翻譯策略。從表5和表6所列各種翻譯方法使用頻率可知,翻譯“忘八”,楊憲益傾向于直譯和意譯結合方法,而霍克斯則傾向于意譯方法,楊譯本成為歸化異化結合的譯文,霍譯本成為歸化為主導的譯文,因此楊譯本雜合度高于霍譯本。“雜合”理論主張在可能情況下,應盡量爭取異化;在難異化情況下,則應退而求其次,即必要的歸化。簡言之,可能時盡量異化,必要時盡管歸化。不同文化賦予動物不同意象和內涵,并將其融入語言,形成各自獨特的動物文化。當出現部分文化空缺時,高雜合度的異化法雖會留下翻譯痕跡,卻不失為一種讓原文“在場”的辦法,適時采用直譯法,將異質語言和文化成分引入譯文,既可保留原文主體性,又能向目標語讀者呈現一種不同于本土文學的異國風情,還可體現目標語表達法的多樣性。事實上,中西方動物文化總是差異性和共通性并存。英語中諸如“turtle”或“tortoise”等詞雖然與漢語的“忘八”只對應“龜”的含義,其余文化意象和內涵缺失,但藉此譯者向讀者介紹了一個別具中國特色的詞匯,同異并存的文化交糅創造出雜合的罅隙性空間。在此空間里,目標語和源語均通過譯者媒介、通過彼此斗爭和妥協獲得新的和諧,形成一種多元文化雜合的譯文。目標語讀者得以透過雜合譯文平等審視兩種語言和文化。可以說這是一種不同于閱讀本土文學的新奇體驗,陌生的語言表達和事物感知會給讀者意想不到的收獲。為達此效果,譯者運用的翻譯方法和策略不可能單一或一成不變,而是直譯意譯、歸化異化的靈活雜合。

表6 霍譯“忘八”[9]

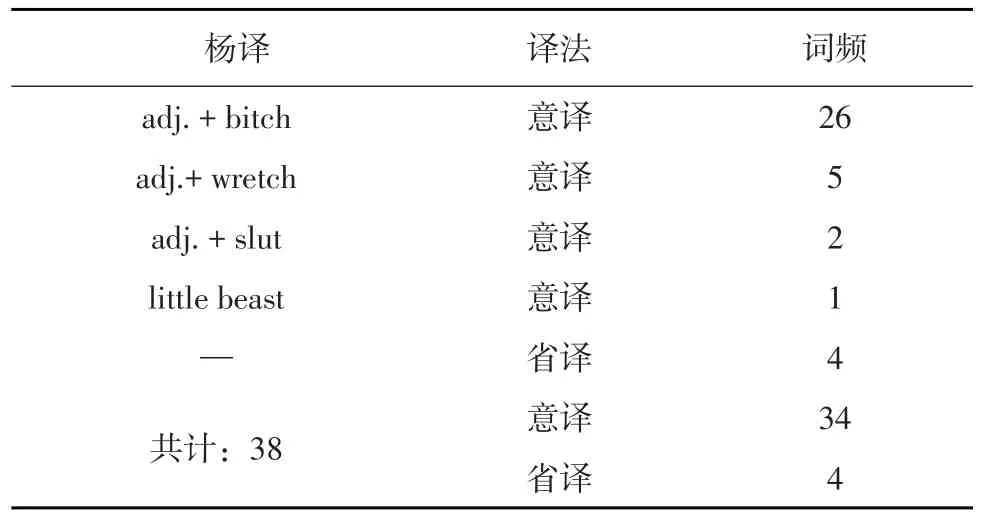

又如,語料庫顯示“蹄子”一詞在原著中出現38次,是《紅樓夢》中出現頻率較高的粗俗語之一。“蹄子”字面上是指牛、馬等動物足部,深層涵義是舊時對年輕女子的貶稱。大觀園是個女兒國,罵女人的粗俗語出現頻率較高在情理之中。“蹄子”一詞的真實含義目前尚無權威解釋,來源大致有幾種可能:(1)“蹄子”是少數民族對裹腳漢族婦女的貶稱,認為纏足之后腳形似牲畜蹄子;(2)馬蹄印與女性生殖器形似,故“蹄子”隱指女性生殖器官;(3)“小蹄子”與“小弟子”諧音,是青樓里男人對小腳妓女的愛稱和謔稱,后逐步傳入社會演變為一種專罵年輕風騷女子的粗俗語[11];(4)北方游牧民族與牛羊等長蹄動物關系密切,故用“蹄子”指代好動、無規矩的兒童或年輕人,后引為年輕女子間相互戲弄的嗔語。面對內涵如此豐富的“蹄子”一詞,兩譯本處理見表7和表8。

表7 楊譯“蹄子”[8]

表8 霍譯“蹄子”[9]

霍譯和楊譯對“蹄子”的翻譯均使目標語讀者讀懂“蹄子”的辱罵功能和語氣,但未體現“蹄子”字面所指“動物足部”意義。可見兩譯本均采用歸化策略而非異化,參見表7和表8。歸化可保持原粗俗語的文化信息和語言形式,但在中西文化沖突時不免令其喪失辱罵功能;而異化恰恰相反,在兩種文化相沖突時,能保留原粗俗語的辱罵功能和語氣,卻使其丟失文化內涵。出現文化空缺時,譯者須作出選擇,是盡量忠實原文,保留此種新生雜糅語言,還是剔去原文表達的多種可能性,只傳達最明顯的一種,保證譯文流暢。“蹄子”一詞在中西文化中意義相差甚遠,如采用異化策略,原粗俗語文化內涵被保留,但以英語為母語的讀者卻可能不知所云。問題在于目前英語中不存在和漢語“蹄子”完全對等的名詞,“hoof”之類的詞雖有“牛、馬等動物足部”的含義卻不兼有“蹄子”的其他內涵,翻譯時無法將“蹄子”一詞的文化內涵和辱罵功能體現在譯文中。隨著中西方文化交流深入,“蹄子”這一文化負載詞可能逐漸被西方讀者理解,那么該詞就不再是文化空缺詞,也不再難翻譯。但目前,女性纏足文化消失且女性地位提升,現代粗俗語不論普通話還是各地方言幾無“蹄子”罵法。如果“蹄子”在源語中已幾近消逝,那么在文化交流中構建“雜合”的設想只能演變成無水之源[12]。顯然兩位譯者也考慮到此點,在翻譯中舍棄“蹄子”一詞包含的“動物足部”信息,僅保留辱罵功能和語氣。這種歸化翻譯策略雖然使兩譯本的雜合度不高,但做法卻值得借鑒。

總之,翻譯部分空缺類粗俗語時,一要盡可能多地保持原粗俗語的語言形式和文化信息,二要盡量保留原粗俗語語意內涵和辱罵功能。有時二者不可兼得,譯者要針對具體情況適當取舍,而且翻譯過程中,方法和策略的選擇不應二元對立,而是直譯意譯、歸化異化的雜合。

(三)完全空缺粗俗語翻譯的雜合對比

完全空缺粗俗語指一粗俗語在某種語言中的意義和文化內涵在另一種語言中無與之對應表達,或者根本不存在該事物或該表達方式。這是由于物質存在(包括自然存在和社會存在)差異而形成的語言間詞匯相互缺失,如漢語“孽障”“混賬”“夜叉婆”“閻王”“爬灰”等詞所指事物在西方文化中根本不存在,自然不會產生相應詞匯。此類粗俗語在《紅樓夢》中雖然數量不多,但種類繁多,且復現頻率不高,每種在原文中僅出現一兩次,由此可窺見《紅樓夢》原著豐富多彩的語言形式和作者深厚的語言功底,但如何翻譯卻考驗譯者功力。為全面比較兩位譯者的翻譯方法,本文借助語料庫統計將《紅樓夢》中典型全部空缺粗俗語的翻譯歸納于表9和表10。

表9 楊譯典型全部空缺詞[8]

由表9和表10可知,對于完全空缺類粗俗語,楊譯和霍譯均首先借助歸化策略掃除閱讀障礙保證譯文流暢,然后盡可能使用直譯方法對原文適當異化,保留一些新生雜合語言。相對而言,楊譯本直譯運用稍多于霍譯本,譯文雜合度稍高于霍譯本。兩譯本均有許多精彩的異化譯例,體現譯者深厚的雙語言功底并使譯著增色。例如,對“泥豬癩狗”“爬灰”“弄鬼掉猴”“巡海夜叉”“鎮山太歲”等詞的翻譯兩譯本處理方法不謀而合,均采用高雜合度的直譯法,借鑒漢語表達方式形象生動地再現原文獨特意象,而又不會給讀者造成困惑。再如,楊譯本將“禿歪刺”直譯為“bald-headed,crotchety abbess”、將“蓬頭鬼”直譯為“a tousled ghost”、將“馬猴”直譯為“a big gorilla”,而霍譯本將“苦瓠子”和“沒腳蟹”分別直譯為“poor,dried-up old gourds”和“a crab with no legs”,這些異化處理巧妙地將漢語言文化的異質成分滲透進目標語,對完全空缺粗俗語作最大程度雜合。此類異質成分對目標語讀者而言可能被視為不同于英語表達習慣的奇言怪語,但并非翻譯腔,亦非譯者能力不足,而是譯者有意為之的結果。讀者在閱讀中不會抱怨此言怪異,因為完全空缺粗俗語本身力圖傳達的概念在其翻譯前并不存在,新概念自然會產生新的表達方式。只要不太刻意或文飾痕跡過重,異化還是特色鮮明的。刻意則做作,令人生厭;自然流露,盡量通俗,則很有趣。恰當異化使人明顯感覺到中外文化差異,并從古怪的語言習慣中領略異域文化特點。讀者也許需要努力理解原文內涵,但異樣的閱讀情趣與審美愉悅是閱讀本土文學無法比擬的。正是于此過程中,不同民族文化得以在看不見的“第三空間”實現溝通與共融。

表10 霍譯典型全部空缺詞[9]

并非所有完全空缺粗俗語均適用異化翻譯策略。雖然“雜合”翻譯強調譯文中異質性成分,譯文中的雜合確實有其優點,但并不意味翻譯過程雜合異質性成分越多越好,不顧目標語語言、文化規范而生硬地直譯原文,形成拗口譯文的做法不可取。過分“雜合”往往無法為目標語文化中的各種規范接受,甚至遭排斥。例如“孽根禍胎”“下作黃子”“閻王”“攢沙”“夜叉婆”“混賬”“孽障”“魔星”等詞在西方語言中不存在,而且文化淵源頗深,如用直譯法硬塞給目標語,讀者不能理解異族語言,會迷惑不解,所以兩譯本均采取歸化處理,雖然造成源語文化內涵的部分流失和改變,卻有利于清除閱讀障礙,增進多元文化交流。可見,雜合離不開歸化策略的合理使用。

總之,對這三類粗俗語的翻譯,楊憲益和霍克斯有很多相似之處,可謂“英雄所見略同”。定性、定量分析可知,對零空缺粗俗語諸如“糊涂東西”的翻譯,兩譯本均采用歸化策略,雜合度不高。對于部分空缺粗俗語,如“猴兒”的翻譯上兩譯本多采取異化,數量上楊譯本異化稍多于霍譯本,歸化少于霍譯本,致使楊譯本的雜合度稍高于霍譯本;對于“忘八”的翻譯,楊譯本傾向于歸化和異化結合策略,而霍譯本則傾向于歸化策略,楊譯本的雜合度明顯高于霍譯本;對于“蹄子”的翻譯,兩譯本均采用歸化策略,雜合度較低。完全空缺類粗俗語的翻譯兩譯本均是歸化與異化相輔相成,僅楊譯本異化數量稍多于霍譯本,雜合度也稍高于霍譯本。因此楊譯本是以異化為主導的雜合翻譯實踐,霍譯本是歸化異化結合的雜合文本。將粗俗語融入全文閱讀,楊譯本對粗俗語傳遞的文化信息稍高于霍譯本,對目標語讀者而言譯文易懂程度楊譯本和霍譯本相當,語義對等程度楊譯本高于霍譯本,語言多樣性方面霍譯本高于楊譯本,文字流暢優美方面霍譯本高于楊譯本,雜合度上楊譯本高于霍譯本。然而,這并不能說明孰優孰劣,因譯者之所以如此翻譯有其特別用意。霍譯本主要針對英語為母語人群,在翻譯中傾向于以西方讀者熟知的形象代替源語形象,因此有時會以犧牲源語異質文化信息為“代價”,目的是讓目標語讀者理解接受;楊氏夫婦翻譯《紅樓夢》是接受國家外文局指派的將中國文化傳播海外的任務,本著讓目標語讀者讀懂的同時盡可能多地在譯文中保留中國文化信息的宗旨,在翻譯過程中主要采用異化策略,因此譯本粗俗語翻譯雜合程度高于霍譯本。

三、結語

漢語粗俗語翻譯無論在語言文化上還是在翻譯策略上,雜合是必然且必要的。雜合理論對于中國典籍翻譯具有重要指導意義。“《紅樓夢》粗俗語翻譯漢英平行語料庫”可為《紅樓夢》粗俗語翻譯研究提供直觀、客觀和主題間可驗證的資料,為相關研究提供更多可參考譯文,彌補漢英粗俗語翻譯語料匱乏的不足,為漢外翻譯教學與實踐提供借鑒。由于篇幅有限,本文僅選取部分粗俗語語料開展研究,較籠統分析了粗俗語翻譯的兩種策略。在后續研究中,可依此方法研究《紅樓夢》全書及其他典籍中粗俗語的翻譯問題,也可將多種不同翻譯方法展開更細致比較。

本研究在依據定義識別語料和生成統計數據后翻譯方法認定環節仍存在主觀性,由于很多詞條翻譯方法較難界定,甚至存在重疊,為便于最終統計,暫且選擇主導翻譯方法。總體而言,定量研究在翻譯研究中有助于進一步充實論據,具有較強實踐性,值得深入探索。

[1]Bakhtin M.The Dialogic Imagination[M].Austin:University of Texas Press,1981.

[2]Bhabha H K.The Location of Culture[M].London and New York: Routledge,1994.

[3]韓子滿.文學翻譯與雜合[J].中國翻譯,2002(2).

[4]藍紅軍.文化雜合:文學翻譯的第三條道路——兼評林語堂譯《浮生六記》[J].江蘇科技大學學報(社會科學版),2006(1).

[5]王東風.文化差異與讀者反應——評Nida的讀者同等反應論[C]//郭建中.文化與翻譯.北京:中國對外翻譯出版公司,2000.

[6]王東風.翻譯研究的后殖民視角[J].中國翻譯,2003(4).

[7]韓子滿.文學翻譯雜合研究[M].上海:上海譯文出版社,2005.

[8](清)曹雪芹.紅樓夢[M].楊憲益,戴乃迭,譯.北京:外文出版社, 2010.

[9](清)曹雪芹.紅樓夢[M].霍克斯,閔福德,譯.上海:上海外語教育出版社,2014.

[10](清)趙翼.陔余叢考[EB/OL].[2016-10-12].http://www.guoxue123.com/biji/qing/gyck/037.htm.

[11]王人恩.“蹄子”乃“弟子”解[J].西北師大學報(社會科學版), 1983(3).

[12]高玉蕾.女性詈語“蹄子”小探[J].語文學刊,2011(2).

H315

A

1672-3805(2016)06-0077-08

2016-10-31

山西省社科聯重點課題“《紅樓夢》粗俗語的英譯研究”(SSKLZDKT2014118)

薛蓉蓉(1980-),女,山西大同大學外國語學院講師,研究方向為文化對比與翻譯。