金宣宗朝武將賜姓略議

[基金項目]教育部哲學社會科學重大課題攻關項目“中國歷代邊疆治理研究”(10JZD0008)

金宣宗朝武將賜姓略議

侯震

(吉林大學 文學院, 長春 130012)

[摘要]金宣宗統治時期,金朝內外交困,戰爭頻繁。為了應對嚴峻的戰爭形勢,更好地調動武將積極性,金宣宗以賜姓的方式來籠絡、激勵軍功武將。盡管這些軍功武將所獲賜姓功利性色彩較濃,并存在一定爭議,但金宣宗朝賜姓武將在金末抗蒙戰爭中守土御敵、收復失地,在伐宋征夏戰爭中沖鋒陷陣、張弛有度,為延長金朝國祚起到了積極作用。

[關鍵詞]金宣宗;武將賜姓;金末政局

[收稿日期]2014-12-25

[作者簡介]侯震(1985-),男,吉林長春人,博士研究生,從事東北地方史、遼金史研究。

[中圖分類號]K246.4

[文獻標志碼]A

[文章編號]1000-8284(2015)02-0196-05

金宣宗朝戰端四起,金軍將帥乏力,導致戰場上接連潰敗。宣宗為調動武將的積極性,對立有軍功的武將施以賜姓激勵,并逐步制度化,這對金末政治產生了深遠影響。就筆者目前掌握情況來看,學界研究主要集中于對金代賜姓的宏觀層面上*目前涉及金朝賜姓的研究主要有:陳述《金史拾補五種》,科學出版社,1960年版;周峰《金朝賜姓考述》,《金史研究論叢》,哈爾濱出版社,2000年版;夏宇旭《金代契丹人賜姓略議》,《東北史地》2010年第2期;閆興潘《金代賜姓問題研究》,《古代文明》2013年第4期。,本文擬對金宣宗朝的武將賜姓進行研究,不足之處,敬請方家指正。

一、武將賜姓的背景與實施

金宣宗朝對軍功武將賜姓,是金末軍事危機情況下的現實需求。而在具體實施過程中,宣宗在貞祐、興定、元光年間對武將賜姓均呈現出時代特征,對各戰場武將賜姓的形式、范圍亦體現出差異性。

(一)武將賜姓的背景

金宣宗是在內憂外患的危機局面下登基的。宣宗即位之初,便與蒙古議和,貞祐二年(1214)南遷汴京,直接導致了金朝對東北控制力的下降,木華黎率軍經略東北,“甲戌,詔王統諸軍專征遼西諸郡”[1]。與此同時,契丹人耶律留哥聚眾抗金,自立國號,稱為“遼王”。貞祐三年(1215)正月,“金宣撫使富(蒲)鮮萬努(奴)據遼東,僭稱天王,國號大真,改元天泰”[2]。至此,金朝在東北地區的控制體系趨于瓦解。在廣大中原地區,金朝控制的范圍也逐漸減少。貞祐三年(1215),中都失陷前后,蒙古軍攻城略地,整個河北、山東、山西等地殘破不堪,多為蒙古所占,金朝又同時與宋夏開戰。嚴酷的軍事形勢迫切需要大量能征善戰的武將沖鋒陷陣。 然而,金宣宗即位以來卻面臨著武將匱乏的問題。承安、泰和年間,金朝原有一些能征善戰的女真武將,在抵御北方草原諸部襲擾、“泰和伐宋”等戰爭中所向披靡,取得了諸多軍事勝利。泰和末,完顏襄、夾谷清臣、完顏宗浩、仆散揆等武將相繼病卒。衛紹王即位后,左副元帥完顏匡又病逝。至寧元年(1213),完顏綱又死于胡沙虎叛亂。這些名將的故去,造成了金軍指揮層青黃不接的局面,直接削弱了金軍的戰斗力。蒙古南侵后,完顏承裕、獨吉思忠、胡沙虎、術虎高琪等女真將領又難堪大任,金軍陷于“人不知兵,將帥非才”[3]2337的窘境。在會河堡、野狐嶺戰役中盡管金軍抗蒙是以多打少,卻仍然一潰千里,“識者謂金之亡決于是役”[3]2067。而且,蒙古軍是金朝立國近百年從未遇到過的對手。成吉思汗率軍不但橫掃草原諸部,而且還在日后“滅國四十”[4]25,馳騁歐亞大陸。面對蒙古鐵騎的縱橫馳騁,金軍難以招架,“將帥乏人,士不選練”[1]2402的窘境一直困擾著金末政局。

(二)武將賜姓之實施

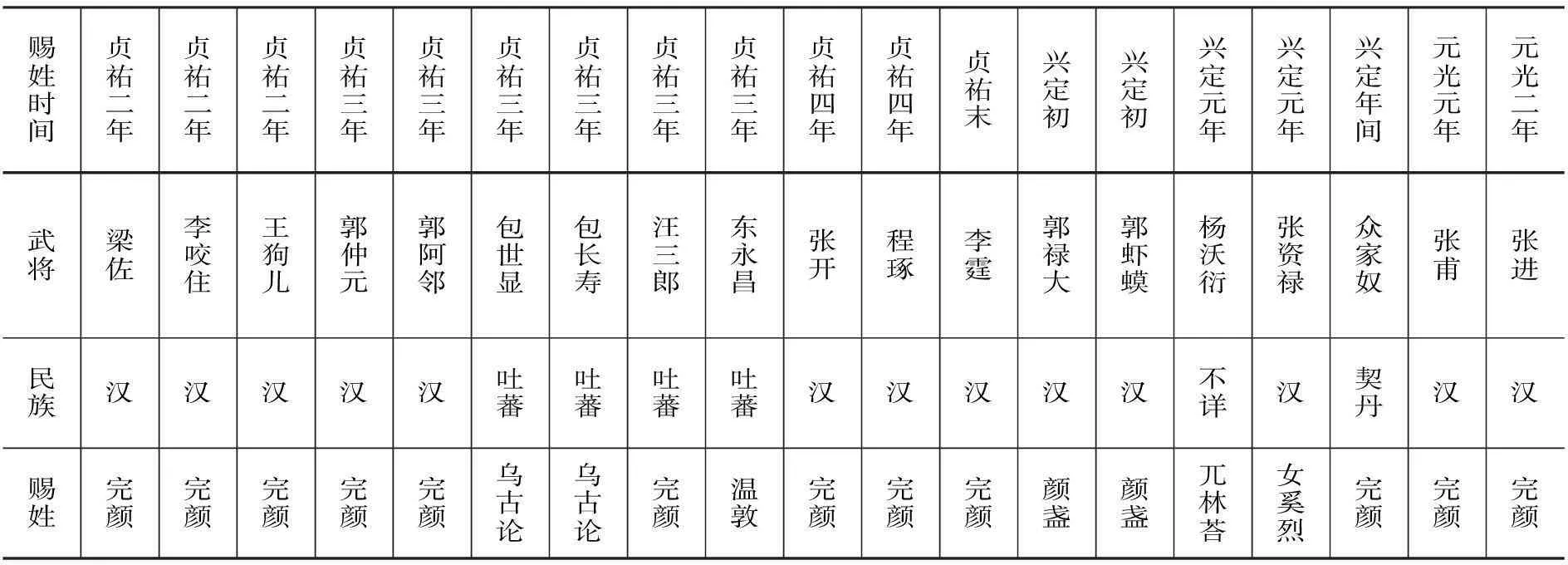

面對軍事形勢的危機和將帥乏人的窘境,宣宗采取對有軍功的武將實行賜姓的方法,以激勵將士的斗志。宣宗朝對武將賜姓多達19人,現據《金史》《西夏書事》《續文獻通考》《金史詳校》記載,將金宣宗朝賜姓武將予以介紹:

金宣宗朝武將賜姓表

以上19位賜姓武將中除張甫、張進叛蒙降金,汪三郎率部離夏投金屬于安撫降將而獲賜姓外,其余武將皆因軍功而賜姓。宣宗對武將賜姓主要集中在貞祐南渡后,貞祐二年到四年,共對12位武將進行賜姓,有9人被賜予國姓,3人被賜予女真外戚姓;興定、元光年間共對7位武將進行賜姓,僅有3人被賜予國姓。究其原因,與當時的政治軍事形勢密切相關。貞祐南渡后,河北、山東地區多被蒙古鐵騎所踐踏,而且還喪失了對東北地區的有效控制,局促河南、陜西一隅的金宣宗對抗蒙有功的武將多賜予最尊貴的國姓以激勵其收復國土,而對宋夏戰爭立功的包長壽兄弟及東永昌則賜予女真外戚姓。興定、元光年間,蒙古軍為獲得更多的軍需補給,“成吉思汗之國遂與算端摩訶末之國相連。此繁榮鄰國之富庶,不免開啟韃靼地域諸游牧部落之貪心”[5]82,成吉思汗率軍劍指中亞以西地區。鞏固中原占領區成為木華黎的首要選擇,金蒙雙方的較量主要表現為各自籠絡的北方地主武裝之間的混戰*關于金宣宗興定、元光年間(蒙古木華黎專征時期),金蒙雙方地方武裝的較量,請參照:到何之《關于金末元初的漢人武裝問題》,《內蒙古大學學報》,1978年第1期;都興智《論金宣宗“九公封建”》,《北方文物》2009年第1期。。雖然宣宗又對宋開戰,但南宋的實力難比蒙古,金朝的軍事壓力得以緩解。因而,興定、元光年間武將賜姓人數相對較少,宣宗對抗蒙有功的地方武裝移剌眾家奴、張甫、張進賜予國姓,對與宋夏戰爭有功的郭祿大、郭蝦蟆、楊沃衍、張資祿等西北邊將賜予其他女真姓氏。由此可見,宣宗對武將賜姓與武將立功大小、戰爭對象不同有關,這是宣宗在特殊情況下所作出的權宜抉擇。

二、賜姓武將的群體特征

金宣宗朝武將賜姓群體與金末蔭補、護衛、科舉出身的武將不同,均是非女真族武將,他們多來自金朝社會的中下層,通過軍功得以升遷。宣宗對非女真武將賜姓,“賜予的是一種新的、虛擬的女真族身份,這種民族身份承載著女真人在金朝所享有的多種特權”[6],這充分體現了宣宗對異族武將的籠絡。

(一)賜姓武將的民族構成

賜姓武將群體包括不同民族,除楊沃衍民族不詳外,有13位漢人武將,4位吐蕃人武將,1位契丹人武將。在金末軍事危機的背景下,金境內占絕大多數人口的漢人成為夯實統治的重要力量,漢人武將成為宣宗賜姓籠絡的主要對象。契丹人武將僅移剌眾家奴一人獲賜姓,針對金末契丹人的賜姓,夏宇旭認為“有金一代對契丹人的賜姓在絕大多數時間里無制度可言,亦無規律可尋,賜姓只是根據需要,是一時的權宜之計”[7]。在金末嚴峻的政治環境下,移剌眾家奴是繼太祖朝耶律慎思家族后再度獲得賜姓的契丹武將。此外,賜姓武將中有4位吐蕃部落出身的武將,金朝對隴南“吐蕃部族實行招撫政策,魯黎、葩俄、苽黎、突門等族首領紛紛率族歸附”[8],其中葩俄族首領汪三郎舉部族叛夏入金,被賜予國姓。突門族的包世顯、包長壽*關于包長壽,《金史》卷14《宣宗上》記載:“賜包世顯、包疙疸為烏古論氏。”湯開建、楊惠玲在《宋、金時期安多藏族部落包家族考述》中認為疙疸為長壽小名,包長壽與包疙疸為同一人。兄弟,累積軍功而賜姓。湯開建、楊惠玲考證秦州吐蕃丁家族,“宋朝賜姓包,金朝賜姓烏古論”,認為“一個少數民族部落能獲兩個王朝賜姓者則不為多見”[9]。臨洮府包氏家族先后受宋、金王朝賜姓,為所屬王朝守邊立下了赫赫戰功。由此可見,宣宗對異族武將賜姓的目的主要是籠絡激勵境內各族共同保衛金朝。

(二)賜姓武將的籍貫出身

從賜姓武將群體的籍貫出身看,多數武將來自邊防重地,據《金史》《西夏書事》記載,楊沃衍、包世顯、包長壽、郭祿大、郭蝦蟆等人來自金朝的西北邊疆,張資祿來自東北的咸平路,郭仲元、郭阿鄰、李霆來自中都路,中都路自金蒙戰爭爆發后便成為抗蒙前線,這使他們在戰爭突然來臨之際能直接投入到前線作戰。賜姓武將主要出身于中下階層,郭仲元、郭阿鄰、張資祿、郭祿大、郭蝦蟆等人為平民出身,戰時應征入伍。張資祿“泰和伐宋,從軍有功”[3]2670;郭仲元與郭阿鄰,“大安中,李雄募兵,仲元與完顏阿鄰俱應募,數有功”[3]2265;郭祿大、郭蝦蟆,金末應募從軍,“俱以善射應募”[3]2708。張開和李霆均為鄉兵首領出身,張開,“至寧末,河北兵起,開團結鄉兵為固守”;李霆,“貞祐初,縣人共推霆為四鄉部頭”[3]2270。出身于低級官員的有4人,梁佐和李咬住均出身于基層官:“完顏佐本姓梁氏,初為武清縣巡檢。完顏咬住本姓李氏,為柳口鎮巡檢”[3]2273。楊沃衍,“少嘗為北邊屯田小吏”[3]2683;包長壽,“襲父永本族都管”[3]2271。此外,移剌眾家奴“積戰功”[3]2576,亦通過軍功而發跡。可見生活成長在邊防重地和出身平民階層的賜姓武將,異于成長在宮苑市井、蔭補出身、毫無軍事素養的武將,他們具備一定的軍事才能,成為宣宗賜姓激勵和籠絡的重要對象。

三、武將賜姓的作用及意義

金宣宗對武將賜姓是在金末危機形勢下采取的激勵措施,而賜姓這種激勵方式,雖能起到激勵武將力戰疆場的效果,但亦存在因賞罰獎懲所產生的問題。武將賜姓對金末政治產生了正反兩方面作用:

(一)武將賜姓的消極作用

“武將賜姓”之舉措是金宣宗在危機形勢下作出的權宜選擇,是激勵軍功武將和安撫降將的一種手段。由于武將個人素質參差不齊,所立戰功大小不一,又產生于特殊的歷史背景之下,所以“賜姓”在起到激勵武將的同時,難免衍生出缺乏公正、敗壞名器的消極作用: 賜姓不僅是受賜姓者個人的榮譽,還涉及家族的地位。黃修明先生認為,“作為家族群體徽記的賜姓具有頑強的生命力或相對長久的歷史穩定性”[10],武將自己受賜姓后亦為本家族謀求榮譽。郭仲元、郭阿鄰同為金末應募從軍,均為累積戰功而獲升遷,受賜國姓。但郭阿鄰家族享有受賜國姓待遇:“阿鄰既賜姓,以兄守楫及從父兄弟為請。宰臣奏阿鄰功止賜一家,宣宗特詔許之”。而郭仲元所立軍功并不低于郭阿鄰,因而郭仲元也請求為其族兄賜姓,“念臣與僧喜等昔同一家,今為兩族,完顏阿鄰與臣同功,皇恩所加并及本族,僧喜等四人乞依此例。不許”[3]2268。宣宗駁回了郭仲元的請求,卻應允了戰功較少、擾亂地方的程琢改賜國姓的要求,“詔更賜完顏氏”[3]2209。王狗兒僅憑誅殺叛將董九而獲賜國姓,同樣飽受質疑,“名器不可以假人,上恩以難得為貴。比來醲于用賞,實駭聞聽。帑藏不足,惟恃爵命,今又輕之,何以使人”[3]2236。可見,宣宗對武將賜姓可以說是“明顯缺乏公平、厚此薄彼,所賜的等級、范圍完全沒有客觀標準,只取決于帝王個人好惡的賜姓最終恐怕非但起不到激勵的效果,還有可能適得其反,傷害了個體的積極性”[11]。這種賞罰不清的情況使賜姓的激勵作用也大為降低,從而加劇了金末名器的敗壞。

(二)武將賜姓的積極作用

金宣宗朝武將賜姓雖存有“爵賞又濫,不足以系人心”[12]637的爭議,但在“今之將帥,謀者不能戰,戰者不能謀”[3]2293的背景下,武將獲得賜姓殊榮后,不負宣宗所望,在抗蒙戰爭中守土御敵、收復失地,在伐宋御夏戰爭中沖鋒陷陣,擔負了保衛國祚的重任。

1.金蒙戰爭中的賜姓武將。 蒙金開戰后,金軍難以招架,多數將領誠惶誠恐,“一遇北警,往往出降”[3]342。在多數官員武將棄城投敵之際,賜姓武將張資祿、移剌眾家奴、張甫、楊沃衍、郭蝦蟆等人并未放棄抵抗。興定五年(1221)秋,張資祿奉命調往陜西防備蒙古,“閏十二月,鄜州破,被執不肯降,遂死”[3]2670。元光二年(1223),蒙古軍進攻鎮安,“眾家奴及張甫同保鎮安,各當一面……遂全鎮安”,鎮安保衛戰的勝利影響深遠,“鎮安距迎樂堌海口二百余里,實遼東往來之沖。高陽公甫有海船在鎮安西北,可募人直抵遼東,以通中外之意”[3]2576,延續了金廷自貞祐南渡后與遼東地區的聯系。金蒙三峰山決戰后,蒙古軍乘勝進攻鈞州,楊沃衍拒絕招降,最終以身殉國。金朝滅亡后,郭蝦蟆依然堅守孤城,直至城破人盡,“兵入城巷戰,死傷甚眾。斌手劍驅其妻子聚一室,焚之”[4]2984。 蒙古軍攻勢凌厲,賜姓武將李霆、移剌眾家奴、張甫、張開等人多次發起反擊。貞祐間,金廷南遷,河北多數地區失陷,大名提控李霆率部反擊,“復取玉田、三河、香河三縣”[3]2270,使河北的抗蒙形勢有所好轉。興定末,移剌眾家奴在本防區不可守的情況下,被迫撤退到了張甫防區內,并且在元光元年(1222),與張甫協同作戰,“與甫合兵,復取河間府及安、蠡、獻三州”[3]2576,扭轉了河北地區的局面。此外,張開在河北、河東前線,多次向蒙古軍發起反擊。據《金史·張開傳》記載,有如下幾次,貞祐四年(1216),“開率所部復取河間府及滄、獻二州十有三縣……開復清州”,興定三年(1219),“與郭文振共復太原”,元光元年(1222),“復取高平縣及澤州”,張開在抗蒙期間收復了大片失地。

2.金宋戰爭中的賜姓武將。 宣宗朝開啟“興定伐宋”之役,賜姓武將郭仲元、郭阿鄰、楊沃衍、包長壽、李霆、張資祿等人在戰場上沖鋒陷陣,張弛有度。興定元年(1217),南宋進攻海州、盱眙,郭仲元率軍拒敵,于龜山擊敗兩千多宋軍,在盱眙又擊退宋軍步騎千余人,又在高橋大敗宋軍,解海州之圍[3]2267,盱眙、海州之戰的勝利,郭仲元可以說是功不可沒。與此同時,郭阿鄰率軍出秦州伐宋,在皂角堡、裴家莊、寒山嶺、龍門關、大石渡、稍子嶺等地接連大敗宋軍,在守麥護糧中被宋軍所殺[3]2268-2269。同年冬,楊沃衍、包長壽在西線戰場對宋發難,“斬首四百級,生獲十人、馬二百匹、甲仗不勝計。尋復得散關”[3]2684。興定二年(1218),南宋再攻海州,海州經略副使李霆數次擊潰宋軍,斬殺宋軍主帥高太尉和彭元帥,并依城野戰,殲滅宋軍二百余人[3]2271,守住了海州。同年,包長壽在宕昌縣斜谷大破宋軍,“凡斬馘八千,獲馬二百余,牛羊三萬,器械軍實甚多”[3]2272。興定三年(1219),金軍進攻南宋武休關,“武休關之捷,沃衍功居多”,“攻破武休關,資祿功最”[3]2670,楊沃衍和張資祿在攻破武休關戰役中起到了重要作用。然而,金末伐宋是宣宗決策的最大敗筆,“南開宋釁,西啟夏侮,兵力既分,功不補患”[3]370。在興定伐宋中,賜姓武將僅張資祿和楊沃衍參與了進攻南宋武休關之役,武休關位于與金毗鄰的南宋鳳州[13]63-64,僅局促于邊界地帶,并未深入南宋腹地作戰。而其他賜姓武將所參與的對宋戰爭全部位于金境內,并成功地擊退了宋軍,維護了金朝南疆的穩定,一定程度上降低了興定伐宋產生的負面影響。

3.金夏戰爭中的賜姓武將。 宣宗朝與西夏展開拉鋸戰,賜姓武將王狗兒、包長壽、郭蝦蟆、汪三郎等人也是屢立戰功。“初,夏人與金聯合八十余年,未嘗交兵。乃為蒙古所攻,求救于金,金人不能出兵,夏人怨之,和好遂絕”[14]966。貞祐四年(1216),金軍反擊西夏,“金主恐有詐,諭諸軍勿輕進。惟提控完顏狗兒兵由蘭州西關堡招降舊部曲九人,掩襲阿彌灣,殺將士數百人”。興定元年(1217),西夏圍攻黃鶴岔,“提控完顏狗兒遣都統夾谷瑞乘夜斫營,遂解圍,駐兵扼險以待”[15]622-624,王狗兒成功守住了黃鶴岔。興定年間,包長壽在保衛臨洮、定西戰斗中擊退西夏軍,“夏人移兵臨洮,長壽伏精兵五千于定西險要間,敗夏兵三萬騎,殺千余人,獲馬數百”[3]2273。在金夏戰場上,較為活躍的賜姓武將當屬郭蝦蟆,他先后在會州、定西、鳳翔等戰役中屢敗夏軍。元光二年(1223)冬,郭蝦蟆率軍奪回會州,“蝦蟆率騎兵五百皆被赭衲,蔽州之南山而下,夏人猝望之以為神……夏人震恐,乃出降”[3]2709,郭蝦蟆對夏軍形成的威懾力,使金軍不戰而屈人之兵,收復失陷四年之久的會州。此外,率本部族叛夏歸金的汪三郎也在金夏戰爭中有所建樹,“力御夏兵,為金名將”[15]622。關于金夏戰爭的性質,學界略存爭議*學界主流觀點認為西夏是非正義的一方,張博泉先生在《金史簡編》中,認為西夏連年對金發動軍事進攻,實有乘隙侵略的性質;李蔚先生在《簡明西夏史》中,更是直截了當地認為金夏戰爭的性質金方是正義,夏方是非正義的。與以上觀點不同,侯震在《金宣宗與夏神宗之比較研究》中認為金夏戰爭雖肇始于西夏侵金,但金軍卻將反擊西夏入侵擴大化,貞祐興定年間四次侵入西夏境內,而且金宣宗還兩次拒絕西夏求和,雙方沒有正義的一方。,在這場難辨正義的拉鋸戰中,賜姓武將參與的對夏戰爭全部位于金境內,并未侵入西夏境內作戰,在抑制西夏入侵的同時,還有效地降低了金夏戰爭帶來的負面影響。 宣宗朝的賜姓武將大多血染沙場,僅張甫、張進在困境中被迫投降,張甫率部投向李全,隨李全歸于蒙古,后與劉慶福一同被李全兄李福所殺[16]13838;張進在信陽被圍數月的情況下,被蒙軍大將楊杰只哥招降[4]3593。雖然張甫、張進二人降蒙,但張甫先降李全,后隨李全歸蒙古,并沒有針對金朝的軍事行動。張進是在被圍數月,盡最大努力,喪失希望后不得已而降蒙。

綜上所述,金宣宗朝的賜姓武將在金末戰場上盡己所能,在以弱搏強的抗蒙戰爭中守土御敵、收復失地;在征宋伐夏戰爭中保疆守土、降低戰爭帶來的負面影響。盡其所能挽救“兵敗于外”的局勢。但是正如周峰先生所言,“這時的大金王朝早已日薄西山,賜姓也未能挽救金朝滅亡的厄運”[17],賜姓武將亦隨金王朝湮沒于歷史長河之中。

(三)武將賜姓的歷史意義

金宣宗朝賜姓武將的命運不僅與個人能力有關,更是金末頻繁戰爭環境的反映。在有記載的賜姓武將結局中*據《金史》《西夏書事》《金史詳校》等文獻記載,梁佐、李咬住、汪三郎、王狗兒、東永昌等人多數憑一時之功而獲賜姓,對于他們的事跡記載甚少,結局亦無從考證。,移剌眾家奴、張資祿、張開、楊沃衍、郭祿大、郭蝦蟆、郭阿鄰、程琢、包世顯等9人死于金末戰爭,包長壽、李霆、郭仲元等3人病卒,張甫、張進迫不得已降蒙,大多數賜姓武將為國捐軀。總體看來,金宣宗朝“武將賜姓”激勵措施雖具有負面效應,但調動了部分武將的積極性,在一定程度上緩解了金末武將匱乏的矛盾,戰場被動局面有明顯改觀,并非學界所認為“賜國姓的具體軍功標準作用比較有限”[6]。雖然沒能從根本上挽救金朝的滅亡,但他們為此付出的努力以及所取得的成效應得到充分肯定。因此,“武將賜姓”依然有較高的正面效應。

中國古代賜姓源遠流長,自秦漢至北宋的統治者均對境內各族施以賜姓籠絡,而金朝女真統治者對境內民族賜姓,宣宗朝更是對廣大漢人武將賜予女真姓氏,改變了以往少數民族被賜予或被同化漢姓的現象*蔡志純在《元明蒙漢間賜名賜姓初探》中認為,秦漢、隋唐等漢族王朝對少數民族賜姓目的在于實現民族同化;而以北魏為例的少數民族政權,卻主動褪本民族姓氏而改稱漢姓。。金朝對武將賜姓的激勵方式在歷史上獨樹一幟,“在中國古代,以軍功賜國姓最典型、最規范化、制度化的,是金朝的賜國姓制度”[10]。金宣宗在軍事上接連失利、將帥乏人的背景下,針對女真貴族將領的難堪大任,不得不通過賜姓的激勵方式對各族武將進行籠絡,賜姓武將所具備的軍事素質亦能滿足金宣宗保衛國祚的需求,宣宗一朝對武將賜姓就多達19人,占金朝武將賜姓總人數近60%*閆興潘在《金代賜姓問題研究》中,統計出金朝共對33位武將進行賜姓。,在金朝賜姓史上最具代表意義。而且金宣宗對武將賜姓被蒙元統治者所借鑒,元朝效仿金宣宗賜漢人女真姓氏之例,也將賜姓作為籠絡漢人的重要手段。可見,金宣宗朝武將賜姓在中國古代賜姓史上具有承上啟下的重要地位。隨著時代的發展,“武將賜姓”作為激勵措施在現代社會已不復存在,但對當今社會的管理激勵依然有著借鑒意義。

[參考文獻]

[1][元]蘇天爵.元朝名臣事略[M].北京:中華書局,1996:2.

[2][清]畢沅.續資治通鑒[M].北京:中華書局,1957:4352.

[3][元]脫脫.金史[M].北京:中華書局,1977.

[4][明]宋濂.元史[M].北京:中華書局,1976.

[5][瑞典]多桑.多桑蒙古史(上冊)[M].上海:上海書店,2001.

[6]閆興潘.金代賜姓問題研究[J].古代文明,2013,(4).

[7]夏宇旭.金代契丹人賜姓略議[J]. 東北史地,2010,(2).

[8]劉建麗.金朝對隴南吐蕃的招撫[J].西藏研究,2007,(4).

[9]湯開建,楊惠玲.宋、金時期安多藏族部落包家族考述[J].民族研究,2006,(1).

[10]黃修明.中國古代賜姓賜名制度考論[J].四川師范大學學報,2000,(6).

[11]張淑一.從激勵機制看中國古代賜姓[J].青海民族大學學報,2011,(3).

[12]王樹民.廿二史札記校正[M].訂補本.北京:中華書局,1984.

[13]中國歷史地圖集(第六冊)[M].北京:中華地圖學社出版,1975.

[14][明]陳邦瞻.宋史紀事本末[M].北京:中華書局,1977.

[15][清]吳廣成.西夏書事[M].續修四庫全書(第0334冊).上海:上海古籍,2002.

[16][元]脫脫.宋史[M].北京:中華書局,1977.

[17]周峰.金朝賜姓考述[M].金史研究論叢.哈爾濱:哈爾濱出版社,2000.

〔責任編輯:曹金鐘〕

歷史學研究