語言學視域下的框架理論

周汶霏 寧繼鳴

語言學視域下的框架理論

周汶霏 寧繼鳴

“框架”作為一個跨學科概念,由人類學家提出,經過社會學家系統論述,然后被傳播學、語言學等學科的學者廣泛關注和深入研究,這一發展歷程賦予“框架”豐富的意義內涵和復雜的功能層次,可以為不同學科帶來借鑒與啟示。以菲爾墨的框架語義學作為切入點,可以看出框架理論在語言學中的意義與應用,及其為語言學研究帶來的啟示。

框架;框架理論;框架語義學

周汶霏,山東大學國際教育學院博士生;

寧繼鳴,山東大學國際教育學院教授、博士生導師。(山東濟南 250100)

框架理論(frame theory)的研究已經走過半個世紀,其“多范式”的理論內涵與研究工具為諸多學科提供了啟示,來自不同學科的學者運用框架理論進行研究,并取得較豐富的理論成果。在語言學領域,美國學者菲爾墨(Charles J.Fillmore)最早引入框架的概念,并將框架作為語義分析的一種工具[1](P220),創立框架語義學(frame semantics)與構式語法(construction grammar),探討人們如何建構語言事實的問題,為語言學的研究開辟多個新視角。

一、“框架”:一個跨學科概念

一般而言,框架理論的依據源于社會學和心理學兩個領域。在社會學領域,20世紀40—50年代有學者提出,可觀察的人類行為往往與個人、社會或者環境等潛在因素相關。進入20世紀60—70年代,框架理論迎來大發展:1972年貝特森(Bateson)在研究動物之間的互動模式時首次將框架與信息傳播活動聯系起來,提出互動過程的本質是運用符號進行詮釋與傳播的活動,框架在其中起到提示傳播內容的作用,并告知人們詮釋符號的種種規則[2](P17-46)。1974年,美國社會學家歐文·戈夫曼(Erving Goffman)在《框架分析》(frame Analysis)一書中系統論述人們如何運用框架建構社會事實的過程,使人們對框架的作用機制有更為系統的了解,可謂框架理論的集大成者。戈夫曼認為,個人并非依據某些隨機因素來理解世界,而是依賴某種更為寬泛的理解模式——“基本框架”(primary frameworks),這種框架常被描述成為人類分類信息提供幫助的、較為穩定的、具有社會共享性的分類系統。在心理學領域,框架理論的基礎被概括為“參照框架”(frames of reference)[3](P63),其理論假設是,個體的判斷和理解發生在一定的“參照框架”之內,是個體對社會境況的一種評價與反饋表現。凱尼曼(Kahneman D.)等人發展了這一觀點,提出所有的理解都依賴參照,參照框架假設一條給定的信息依據不同的理解圖式進行解讀,而不同的理解圖式又會被這條信息的不同框架所激發[4](P697)。由此可見,社會學傳統強調“主要框架”對社會及社會活動的分類與架構作用,而心理學傳統強調“參照框架”對個體解讀社會及社會活動的方式、角度和思路的影響,兩者構成框架研究的理論基礎。

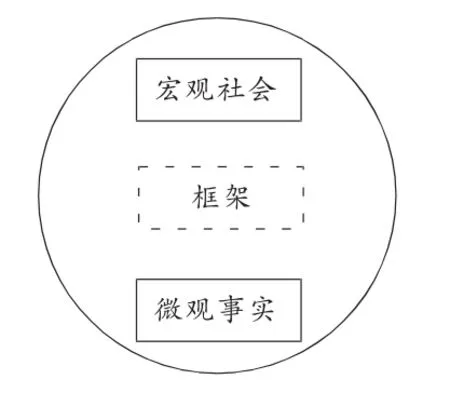

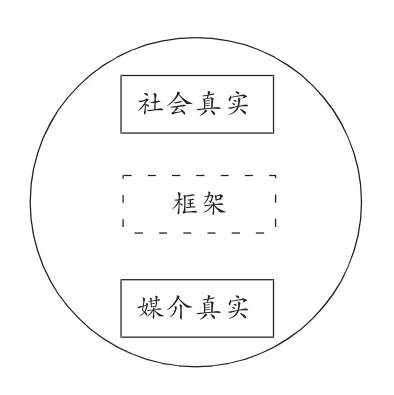

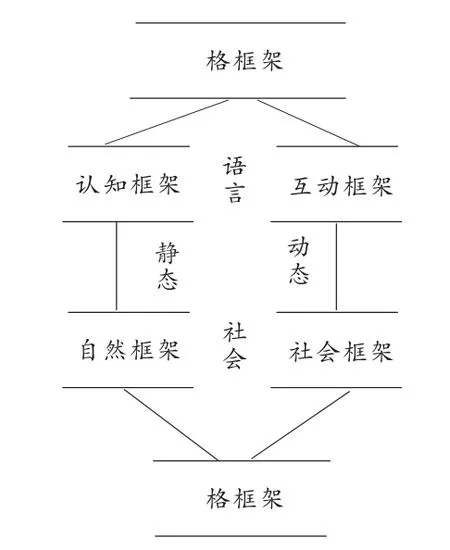

“框架”大致包括靜態與動態兩層含義。靜態的框架(frame)指用以認知、理解和展示所要選擇、強調和排除的內容的一系列連續的模式,這些連續的模式決定信息的組織方式,也會影響受眾對信息的理解;動態的框架(framing)指模式生成和運作的過程,是構建社會現實的過程[5](P148-154),也就是說,靜態的框架提供了構建社會現實的模式,動態框架則是運用某種模式進行建構的過程,兩者共同構成框架研究的主要內涵。框架的內涵預示著框架的范式可以運用于不同學科,不太可能達成一種對框架的統一性理解[6](P56-74)。框架作為聯結社會、語言與文化的理解路徑,具有多義性和多功能性,可從不同學科視角進行詮釋。從框架的概念定位看,框架作為呈現社會事實的分類與規范,使對問題的分析和判斷更為具體、系統,又可從中管窺現象與結論背后的社會背景或意識形態,是位于微觀事實與宏觀環境之間的中層(見圖1)。從框架的功能定位看,框架的效應表現在面對兩個有關同一問題的、在邏輯上等同的論斷時,框架會影響個體從而做出不同的選擇,其效果多體現在話語內容的影響力上,這種“中層”的定位幫助傳媒研究區分社會真實與媒介真實(見圖2)。

圖1 框架的概念定位

圖2 框架的功能定位

從語言的傳播屬性看,作為承載和傳播信息的重要載體之一,語言本身就是一種媒介,因而在語言學語境下,社會真實與媒介真實(這里特指語言真實)的分析框架同樣適用。將個體、語言與社會三者統一于語言學研究是科學的,也是符合歷史發展規律的,語言的發展歷史已驗證了這一點①,關注語言的社會功能及個體運用語言的傳播與心理機制對理解語言至關重要。

二、框架理論在語言學中的應用

美國語言學家菲爾墨(1975)最早在語言學中引入“框架”的概念,并對框架的內涵進行多次修正[7](P209)。他提出框架是“一種認知結構方式”,“與某些經常發生的情景相關的知識和觀念”,是“純語言知識和概念知識之間的一個接口”。[8](P191)菲爾墨認為社交功能是語言的重要本質,對語言的考察應在傳播的語境中進行,語境對于認識語言及運用語言實現交際而言至關重要,因為脫離語境去探討“純粹的、認知上的”語言行為與判斷,要比借助語境進行的理解復雜得多[9](P20-32)。基于這一點,菲爾墨將“框架”這一概念引入語言學中,著重從語義與語法兩個方面尋找突破,在語義學方面,他與同事創立框架語義學,開辟研究語義學的新視角,徹底改變人們對語義概念的認識[10](P111-137);在語法學研究方面,菲爾墨批判地繼承他的老師喬姆斯基的轉換生成語法相關理論與思想,為構式語法的發展做出了貢獻。框架語義學是將“框架”引入對語義學的研究,通過對描述語言使用者的認知框架與互動框架,理解個體如何認識環境、處理信息、理解他人信息以及構造內在語言機制等問題[9](P20-32)。框架語義學試圖理解言語社團為何會創建一個范疇并以詞語來表達它;同時通過原因加以呈現和澄清,來解釋這個詞語的意義,“框架使詞語意義結構化,而詞語則喚醒框架”[10](P111-137)。從這個角度看,框架語義學貫穿詞匯、句法、語法、語篇、語義等多個層面,在分析語言本體現象的同時,兼顧對語言交際功能的考量。

(一)框架元素的認定問題

“框架”作為一個概念系統,構成人類經驗與思維的背景,想要理解系統中任何一個概念,首先需要理解系統的整體結構[9](P20-32)。為了表征一個具體的類別,不同的說話人構建的框架在細節上差別很大,取決于他們的生活經驗、感知相似度、認知概括能力與思維方式等。如要進行有效交際,需要說話者與聽話者在同一框架內進行信息傳播活動,且具有大量相重合的元素。在語言學的視野中,“框架”的角色更偏向于結構與語義層面,即與構詞方式、語法選擇、句子結構及語義等相關。框架相對抽象,構成框架的所有元素彼此之間能夠兼容,且在語義上相互關聯,可以從不同角度解釋這一框架,而框架能夠體現所有元素之間的共有特征,這也是元素激活框架的基礎。比如意義功能相近、甚至可以相互替換的兩個詞,用于同一句子中,也可能存在語義差異,菲爾墨認為這是受到“格框架”(case frame)的影響,而“格框架”實則是將“框架”概念引入謂詞研究范疇的產物。一般意義的“格”通過表層語言形式變化來判斷,如英語中名詞的曲折變化、漢語中句子的結構語序等,因而形式多樣難以界定;但菲爾墨的“格”是深層且穩定的,是依托于語義的語言深層結構中的存在。格框架是憑經驗能發現的“語義深層結構”和憑觀察能接觸到的表層結構之間的人為的中間層次[11](P113),可被看作包含某個動詞的實際句子結構,因而動詞是格框架中的主要元素,需要與語義格共同作用,而格框架的功能就是特定動詞可以插入這樣的格框架中,生成特定的意義[12](P59-82)。語義格包括施事、受事、處所、工具、時間、伴隨、受益、源點、終點等[10](P150)。在句子內部,由于格框架的限定,句子成分之間遵循著嚴格的語義規則,不能隨意更換。什么成分能夠成為不可省略的核心成分,需要經過透視域(perspective)[10](P166),而透視域即存在于認知中的各種“場景”或者規則,是框架之間相互作用的結果。

又如詞匯與意義的聯結有三種方式:功能性、標準性和聯系性[9](P20-32),不同聯結方式指向不同框架,且這三種聯結方式出現的先后順序可能不同。以“藥品”為例,對中國人而言,可能會聯想到“中藥”與“西藥”的直接對應,這是聯系性聯結;接下來就是藥品的構成和功效,這是功能性聯結;最后可能是藥品的屬性、種類等更為專業的標準性聯結。但對西方人而言,首先出現的可能是藥品的功效與構成,因為“中藥”在西方人的認知世界中并不是生活中一種主要“原型”(prototype),可能不直接與“西藥”產生對應,而“西藥”可能是其關于藥品框架的核心要素;“中藥”也存在于這一框架中,但可能受到西方醫學界對中醫缺乏質量標準與產品功效檢驗的國際議程設置的影響,會對“中藥”是否有效等問題更敏感——這是來自公共生活體驗與議程設置的更為宏觀的影響,卻是格框架無法顧及的。因而,框架內的要素關系有遠近、在框架中所處的位置也是分層性的。

(二)框架的劃分問題

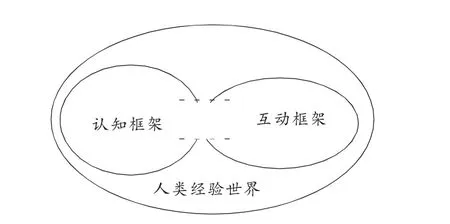

菲爾墨在初期將框架分為認知框架(cognitive frames)和 互 動 框 架 (interactional frames)兩大類[9](P23)。首先,認知框架是通過特定情境激活對應的框架,實現對語言的理解和運用,這種特定情境往往來源于人們頭腦中約定俗成的概念,可以獨立于實際言談情況和交際環境而存在,一個該框架中的詞匯出現便可能激活整個框架。比如,在商業情境框架中,一旦“買/賣”、“買家/賣家”、“顧客/店員”、“付費/收費”、“價格/優惠”等詞匯出現,說話者和聽話者會自動指向與商業活動有關的框架,并在腦海中形成預設,構建起商業活動的場景,即便出現的只是個別相關詞匯,依然可以激活整個框架中的結構、聯系、目標與事件等要素;同時,由于框架具有提示語義與語法的作用,某些句子成分即便不出現,依然不影響語義理解。其次,互動框架是基于交流過程中說話者與聽話者之間的人際傳播關系的框架,首先區分不同的交際情境,然后說話者根據不同情境選擇相對應的框架進行語言組織和表達。兩大框架相較而言,認知框架是較易理解的,因為其相對穩定,是人類經驗世界的既存概念;互動框架則相對抽象,受到語境與個體心理認知行為的影響。隨著框架語義學的發展,及其對計算機自然語言識別項目的關注,對語言事實的分析日趨微觀和具象,對框架的分類更多關注語義與句法兩個要素,劃分漸漸變得復雜而瑣碎[13]。

圖3 框架的類型與層次

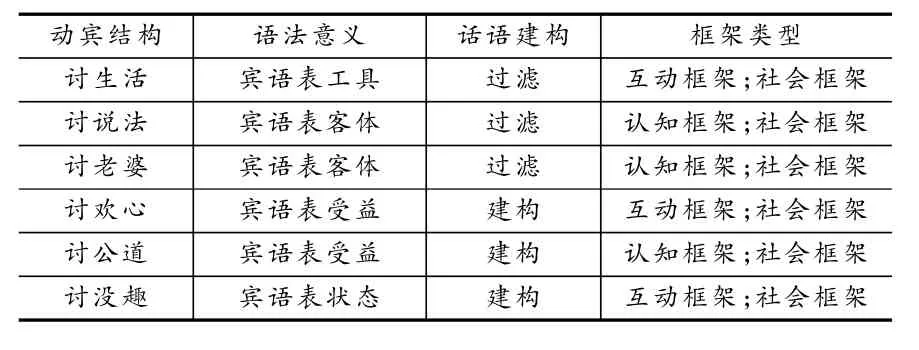

戈夫曼(1974)的框架體系大概由幾種不同層級的框架構成。首先,基本框架(primary frame)是構成人們看待某一事件的最初認知的一個基礎,是負責產出意義的。社會現象經過人們運用語言進行反復呈現、建構,從而轉化為話語(discourse),但是這種話語的建構常常受到外界各種因素的影響——這種行為將“世界”分為兩個部分,即“過濾”(keying)和“構建”(fabrication)兩類,兩種行為都以基礎框架作為依據。過濾旨在尋求認同,較易于理解,而構建旨在尋求差別。基本框架在組織程度上有不同變化,又分為自然框架(natural framework)和社會框架(social framework)[14](P21-22)。自然框架用來識別“純粹物理性”的非指向性、非活性、非被指引的事件,自然框架理解的事件是不可依憑想象的,而且沒有積極或者消極的判斷,如物理和生物等自然科學的理解框架就是自然屬性的;社會框架用以識別需要愿望、目標和對智力的控制能力參與的事件,這類框架意味著需要依靠標準和規則來做事以獲得認可,同時動機和目標等因素還會影響到對其他相關社會框架的選擇。所以,框架用來幫我們理解事件,框架的類型則為我們提供可以描述事件的方式[14](P24)。以漢語動賓結構“討+AC”(AC表客體)為例:

(1)節后一上班,消費者劉先生就向生產廠家討說法。

(2)王熙鳳表面上親近黛玉,實際是要討主子的歡心。

(3)人生不如意十之八九,不然我們也不會這么辛苦地討生活了。

(4)怕說得多時,反討沒趣,豈不更失臉面!

按照將動詞視為句法核心要素的思路,使用同一個動詞的一組動賓結構,其句法意義卻可能是不同的。比如,動詞的意義內涵在互動框架的作用下可以生發出更豐富的意義。“討+A”這一動賓組合中,例句(1)中動詞“討”意為謀求、尋求,與個體認知的“原型”最為接近,因而 “討說法”、“討公道”、“討老婆”等詞組表達意思比較穩定、直觀,與認知框架聯系緊密,是憑經驗能發現的語義深層結構,屬于社會框架的范疇。例句(2)(4)中“討歡心”、“討沒趣”中“討”意為惹、引起,原型性相對較弱,是憑觀察能接觸到的表層結構,但“討歡心”可加賓語定語,即“討……的歡心”,有特指意義,而“討沒趣”則不需要特指,這兩類語義結構通過相同的“討+AC”動賓結構表達不同的語法意義。例句(3)中“討生活”則是目的格(見表1)。因而四個例句雖然同為“討+AC”格式,但在語義格上卻有不同的種類,應該說不同層次的框架分類,也為語義的理解提供了較為細致的分類標準。

表1 動賓結構“討+AC”

(三)不同框架間的關系問題

博良赫(Borah)認為框架的過程可能有很多隱含意義,因為框架通常會強調事實的某些方面而排除另外一些因素,這也導致個體在理解問題時方式各異[14](P246-263)。框架常會被認為與“主題”相關,但其實更多地是在進行“組織”和“建構”工作[4](P148-154)。語言學中的框架因為其本身可能具有的多義性和隱含意義,需要借助語境實現對意義的精確表述,因而框架有建構功能與依附性。人們在進行語言交際時,詞匯、短語的使用規則與語法選擇、框架記憶相關,通過某種語言形式輸出,語言接收者在接收之后激活記憶中的某種框架,并會強化使用與這一框架有關的其他語言材料[13]。框架本身是多樣化,也是多層次的,在交際過程中具體激活哪種框架,由社會、語言與個人三者相互作用決定(見圖4)。

圖4 框架的類型與層次

一個詞可能對應著多個框架,比如上文關于“討+A”的結構,從句法角度分析,可以按照賓語的不同類型進行劃分,但這首先需要對賓語性質有充分把握,且有些賓語究竟該歸為“工具”還是“客體”等問題尚存爭議。從框架理論的角度看,在人的認知結構里,“討說法”、“討公道”、“討生活”、“討沒趣”分別對應著不同的“認知框架”,比如“討說法”常常用于“雙方起了矛盾沖突,需要有權威的人或者機構進行裁決”的語境中,“認知框架”被激活,那么圍繞這個結構展開的語篇或者會話會激活“互動框架”,填補或者修復所表達的完整意義,“框架”就發揮了作用,這種分析思路也避開了因賓語的句法意義不明而產生的誤解。

以例句(2)后半句為例,看過《紅樓夢》的人大概都知道,這里的“主子”指的是以老太太為首的賈府長輩們,了解紅樓夢這一“社會框架”的人自然明白,這里沒有說明“主子”具體所指;《紅樓夢》作為一個經典中國古代文學文本,其內容與人物已經深入人心,可視為一種較為穩定的社會框架。“……討主子的歡心”,還可以是“……向主子討歡心”,兩者語義上沒有區別,句中格框架為“討+[O+D]”,構成包括施事格“王熙鳳”、受事格“主子”、“歡心”,而之所以動詞是“討”,也取決于句中的格框架特征,即“討+歡心”是較為固定的漢語動賓短語搭配。

三、框架理論對語言學的啟示

(一)擴展了語法研究與語義研究的視野

傳統的語言哲學一直以來主導著語言學的研究范式,“框架”則關注社會文化、人類學、腦神經系統、認知規律等不同學科對語言現象與語言規律的影響,而這也是語用學近年來發展的趨勢。語言是一種客觀存在,但語言的使用卻受到動機、情緒、智力等因素的影響,從這點看,基于交際的語言框架應該是社會框架,但語言中穩定且深層的本質及規律,或許能在自然框架中找到更多印證。如果說菲爾墨是通過詞匯和句子分析語義、語法與語用之間的關系,戈夫曼則是從語言之中窺探背后的邏輯和意義,兩者對框架的論述層次不同,卻分別豐富了框架的語言學意義與社會學意義。

(二)拓寬語義學的研究路徑

框架在交際中的作用過程是,說話者根據所處的情境,應用某個框架,并選擇適用于該框架的某些已經范疇化的詞語進行語言組織。這提醒我們結合語境去分析語義,如區分句中的核心成分與非核心成分、構成情境的分情境的特點與成分、某個詞匯如何激發一個框架等問題。由于語篇理解完全可以在不識別語篇中各種語義關系的情況下進行[15](P23),也證明了框架基于關系、建構關系,又能超越關系,作為一種心理圖式存在,這一存在可以幫助人們在某種程度上不借助語言結構與意義而實現理解。框架語義學發展到后期,對詞匯與情境、框架之間的關系試圖做更深入地剖析,更多指向語言認知的范疇,如如何判定一個商業行為的類型、進行的狀態及相關詞匯的使用等[16](P76-183),實際上超出一般意義上的框架語義學所探討的范圍,探討了框架的社會意義與認知意義,也從另一個方面證明框架理論對進一步完善框架語義學的重要意義,同時將語境因素置于語言學研究結構中的特定位置上,避免對語境的認知流于分散與非系統化。

(三)為語篇研究提供啟示

詞匯之外是更為復雜的篇章,對篇章的結構與意義理解顯然更有助于認識語言并實現語言交際功能[17](P18-21)。如,連接性(connectivity)是連貫的核心,是任何語篇都具有的內在屬性,其實質是對關系的理解,需要認知心理機制的參與。目前的語篇研究包括媒體語篇、政治語篇、學術語篇等命題,而“框架”來自社會學、政治學、傳播學等領域的跨學科構成,也為審視語篇及語篇背后的深層社會與文化因素提供路徑。另外,框架對語篇連貫甚至對語篇題材、體裁有一定的提示作用。體裁研究如今已經成為語言學研究的一個重要分支,體裁因其所依附的文化因素與語篇而發生變化,而同一體裁的不同語篇之間也可能存在某些差異,因而體裁選擇具有語言使用的動態性[15](P17),體裁是進行語篇理解與話語理解的重要語境因素,與框架理論可較好結合,為體裁學研究提供借鑒。

(四)對漢語研究提供系統性的研究思路

無論是框架理論還是框架語義學,都是基于英語提出的,但“框架”作為連接社會真實與語言真實之間的中層,是具有一般性的,可以為一切語言的理解提供啟示,對漢語也是如此。在語言本體的研究方面,框架理論可以較清晰地說明語言的表層形式與深層語義之間的聯系,對漢語語法、謂詞系統的研究提供系統性的研究思路。如:魯川、林杏光概括了漢語語法中的格系統[18];魯川分析了與謂詞相配合的予語義組合及相關框架[19](P12-16);朱彥探討了語義格對復合詞的構詞模式的影響[20](P53-62);胡曉妍分析了漢語存現句中存在的格關系[21](P58-60),等等。在二語習得方面,框架理論的社會學、心理學分支為認識個體在語言認知過程中的思維特征、文化背景、認知方式等因素的影響提供更多支持,在某種程度上解釋了人類學習與運用語言的心理現實。

注釋:

恒河猴、計算機語言及聾啞人語言等現象的出現及相關研究已經推翻了之前關于語言的諸多定義,語言的內涵顯然是伴隨著社會發展與時俱進的。

[1]李福印.認知語言學概論[M].北京:北京大學出版社,2008.

[2]潘忠黨.架構分析:一個亟需理論澄清的領域[J].傳播與社會學刊,2006,(1).

[3]Bryant,Jennings,Mary Beth Oliver.Media effects:Advances in theory and research.Routledge,2008.

[4]Kahneman,D.A perspective on judgment and choice:mapping bounded rationality.American psychologist, 2003,(9).

[5]Reese,S.D.The framing project:A bridging model for media research revisited.JournalofCommunication, 2007,(1).

[6]Gamson,W.A.Promoting political engagement.Mediated politics:Communication in the future of democracy,2001.

[7]Ungerer,F.&Schimid,H.J.An Introduction to Cognitive Linguistics.北京:外語教學與研究出版社,2001.

[8]Borah,Porismita.Conceptual issues in framing theory: A systematic examination of a decade's literature.Journal of Communication,2011.

[9]Fillmore,Charles J.Frame semantics and the nature of language.Annals of the New York Academy of Sciences,1976,(1).

[10]Fillmore,Charles.Frame semantics.Linguistics in the morning calm,1982.

[11]Fillmore,Charles J.The case for case reopened.Syntax and semantics,1977,(8).

[12](美)菲爾墨.“格”辨[M].胡明揚,譯.北京:商務印書館,2002.

[13]Fillmore,Charles J.,Collin F.Baker.Frame semanticsfor text understanding.Proceedings of Word Net and Other Lexical Resources Workshop,NAACL,2001.

[14]Goffman,Erving.Frame analysis: An essay on the organization of experience.Harvard University Press, 1974.

[15]Unger,C.Genre.Relevance and Global Coherence: The Pragmatics of Discourse Type.北京:世界圖書出版公司,2008.

[16]Fillmore.Topics in Lexical Semantics.R.W.Cole.Current Issures in Linguistics Theory,1977.

[17]馬偉林.框架理論與意義識解[J].外語與外語教學,2007,(10).

[18]魯川,林杏光.現代漢語語法的格關系[J].漢語學習,1989,(5).

[19]魯川.謂詞框架說略[J].漢語學習,1992,(1).

[20]朱彥.復合詞的格關系[J].語言教學與研究, 2004,(5).

[21]胡曉研.論現代漢語的存現格[J].北方論叢, 2010,(1).

【責任編輯:彭民權】

H0-0

A

1004-518X(2015)03-0102-07