小就在河家門口

文/祝蕾冰 編輯/吳冠宇

小就在河家門口

文/祝蕾冰 編輯/吳冠宇

小時候住在一個鄉級鎮上,門前就是鎮上唯一的一條小河。在那個用痰盂和公廁來解決個人問題的年代,河水的質量還是很好的。現在回想來看,當初門前的風景不差,小河水質清澈,河灘上是干凈的石子兒,五顏六色的,河里是各種各樣的呆魚笨蝦。母親以前愛給我照相,特別愛把我趕到河邊取景,至今我家的相冊里還留存了許多我的表情凄苦的童年照。那時候還沒有江景房的概念,一切自出生便在眼前,就感覺不到什么特別,只是回憶起來,我那樣凄苦的表情實在是對不起那樣清麗的一番天地。

夏天,是小河最有存在感的季節。午睡一過,不管日頭有多毒,大院里的一群孩子就紛紛拎著小水桶向著小河邊去了。我們這群耐不住炎熱的孩子,往往是以最快的速度脫了衣服就直接跳進河里。小河水的清涼將一整個夏天的悶熱和黏膩洗凈,就算是晚上回到家中也不用再另外沖澡,換身衣裳就該干嘛干嘛了——那時候管去河里游泳都不叫游泳,叫做洗澡。雖然在每個學期的開學,老師都會痛心疾首地向孩子們轉述幾個洗澡洗出的溺水事故,但是因為從來沒有發生在身邊,感覺也就不那么強烈,只是聽過就罷,到了時節,該去的還是會去——在物質生活并不豐富的童年,從家門口流淌而過的小河是極少數能帶來歡笑的消遣,對于我們這些正處于好動年紀的孩子來說,怎么可能不去,隨你三令五申都是無效的。

除了小河水的清涼,孩子們牽掛的還有生活在河里的一種胖胖的小魚,方言叫“草不急”。在淺灘的石頭堆里,一翻開大塊兒個頭的石頭就能看見它們在原地亂成一團,于是輕輕松松捧進小水桶,運氣好的時候還能翻到幾只螃蟹。到晚飯時分,一個個小桶裝得滿滿,就算是再不靈光的孩子都不會空手而歸,也能有個小半桶魚蝦拎著跑回家邀功。

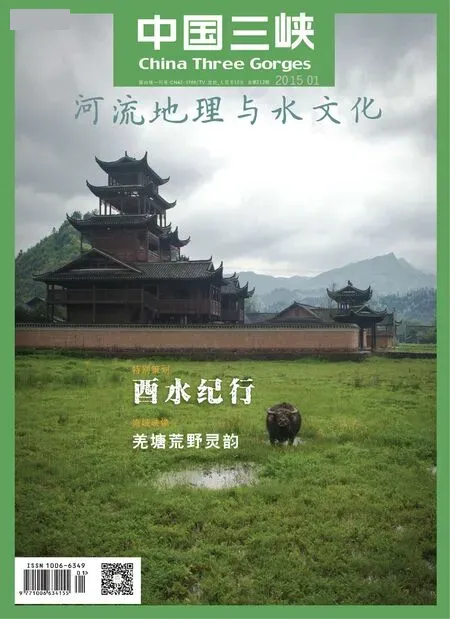

上:在河邊戲水的兒童。夏天,是小河最有存在感的季節。午睡一過,不管日頭有多毒,大院里的一群孩子就紛紛拎著小水桶向著小河邊去了。在物質生活并不豐富的童年,從家門口流淌而過的小河是極少數能帶來歡笑的消遣。攝影/李海寧/FOTOE

下:肩挑水桶過小河的農民。攝影/鄭晨烜/FOTOE

這一桶桶難以處理的小魚小蝦對于大人們來說或許是種“甜蜜的負擔”,在難免不了的幾句嗔怪之后,母親還是會拎著“草不急”的尾巴,耐心地一條條洗凈用面糊裹了,放到熱油里一炸,再撒上點鹽,簡單的幾步就成一道完美的小食。孩子們在意的無非是功勞得到肯定,而得到肯定的最佳方式就是爹媽拔冗加工一下再端上餐桌的過程,而非這份小食的美味。所以,油炸“草不急”再好吃,我們從來也只是吃幾條就不吃了,白白便宜了大院里的幾只花貓,氣得大人們抱怨我們趕新鮮,白費了那好些油。

父母平日要上班,鮮有我們這樣的閑情,但是看著不斷地從小河里拎回的一些上不了臺面的小魚小蝦,時間久了也難免按耐不住,一旦哪個大人動了點心思興致,院里的家家戶戶就大聯歡起來了。大院里不光孩子們喜歡一起行動,大人們碰到這種情況也樂意拉幫結伙,走到門口吆喝一聲,各家就都有了應答,有人拿魚竿,有人拿絲網,甚至有人去借電魚的家伙,不一會兒就是熱熱鬧鬧、拖家帶口地去了。

父親們多數是農村小伙出身,有的還是部隊轉業的,野外生存能力不弱,家里裝備齊全,捕魚自然不在話下。在下水把捕魚的幾圈網設好后,父親們就好興致地開始比賽扎猛子了。孩子們就在一邊爭論誰的父親水性好,一邊在河沿上挖小水坑。挖水坑其實是需要技術含量的,既要能蓄住水,不讓放在里面的小魚跑掉;還得帶點水流,可以推動我們用樹藤扎的小水車。等抓進幾條小魚,水流推動水車翻轉,活脫一個生態小池塘。我們不時也湊到大人那里去看看有什么收獲,這時捕魚也成了父親與父親之間,孩子與孩子之間的一場競賽。漁獲多的父親的孩子,就會在岸上、河里嗷嗷地叫,炫耀著自己的收獲,這位父親也會在這一場競賽中成為其他孩子們眼中的超級英雄。或許“拼爹”一詞并不是什么時髦的事情,只不過我們那時拼的是最原始的體力和技能,而非背景和權力。

傍晚是專屬我父親的輝煌時刻。他游了一圈,摸到下絲網的地方開始收網,網串提上來的時候在暮光之下反射出一片五顏六色的光彩,那是魚鱗反射的光彩,極為奇妙。岸上的大人與孩子們都開始歡呼,因為見者有份。那時候小河里的魚也特別漂亮,扁扁的身子截頭去尾就是一個正圓,什么顏色的都有。那時有一種魚鱗能反射出淡紫色光彩的魚,我們幾個孩子每次抓到了都舍不得吃,就想養著,可惜總沒有能夠養活兩天就死了。每次從母親的案板上奪下這種魚后,在晚上睡覺前孩子們就開始相互串門打電話:“你家的魚還活著么?”“我家的現在還在呼吸。”“看著歡么?”“挺歡的。”“哦,那我們睡覺去吧。”大多數情況下都是一覺睡醒后,魚兒無一生還,于是我們不免又要挨大人一通教訓,但下次抓到了這種魚還是要養的。現在,無論是家門口的小河,還是在外都不曾再見到這種泛著淡紫色光彩的魚了,所以我是相信那句話的:每天都有我們不知道的物種在滅絕。

小河中玩耍的農村孩子。耐不住炎熱的孩子們以最快的速度脫了衣服就直接跳進河里。小河水的清涼將一整個夏天的悶熱和黏膩洗凈。 攝影/郭建設/FOTOE

大院子弟,別看因著地利沒事就愛往水里跑,其實泳技都差得可以,豐水期一說“洗澡”,人人都得套救生圈。就這樣我們也是能分三六九等相互笑話的,救生圈抱懷里的笑話套身上的,套身上的笑話姿勢猥瑣的,姿勢猥瑣的笑話套了救生圈還漂在原地不動的,漂在原地不動的也有笑話的對象:住我家樓上的小胖妞。每當我們說去游泳時都死乞白賴地要跟來,來了卻怎樣都不肯下水,直至大家一個個撲通撲通全下了河,她卻一人在河邊邊哭邊磨磨蹭蹭地下了河,就算下了河也一直哭,哭到上岸哭到回家。不知道那時胖妞的眼淚為童年里豐沛的小河水做出了多少貢獻。

隔壁家的孩子長了一個特別圓潤的后腦勺,側面看像榔頭,所以我們就管他叫榔頭。榔頭是只旱鴨子,從來不敢靠近水邊,并且十分鄙視我們沒事就往河里跑。旱鴨子榔頭喜歡看港產的鬼片,看的時候就怕得要命,躲進大衣柜里找安全感,卻又喜歡說出來嚇人。他最常說的是小河里以前淹死了多少個漂亮女人,如果游泳的時候腳上碰到了軟軟的東西,要注意那不是水草,而是女人的頭發,碰到了會被纏住,然后被水鬼拖到河底,再也見不著父母。我們聽了非常害怕,陰天的時候一片河水茫茫深不見底,因不敢下河便在岸邊躊躇著相互詢問:你說今天水鬼會出來拉小孩么?就果真不敢下水了。說來也是好笑,形而上的東西遠比老師舉的實例有震懾力,雖然他們說的都是同一回事:下水有可能丟小命。

不久后,我跟著父母回到了城里,交了新的朋友,喜歡上了玩美少女貼紙、逛兒童書店,過去的時光像一陣風一樣沒留下一點痕跡。小孩就是這樣,不懂懷舊。

多年之后我故地重游,城里早已翻天覆地,小鎮卻容顏未改,我有點驚奇。隨后卻發現唯一的變化是門前的小河清流不再,變得很是渾濁,氣息也不太好聞。倒不是抽水馬桶、生活垃圾之類惹的禍,都是鴨子給鬧的。以前沿河人家散養的幾只鴨子現在規模化、產業化了,鴨子進了特產店,鴨蛋包裝得紋絲不動,裝車銷往全國各地。小鎮的入口處還多了一個地標,上面書寫著四個大字:麻鴨之鄉。倒是名符其實。

河被鴨子下多了,人就下不去了,一下起一片紅疹子。我有時候也會好笑地想,這水估計是水鬼也呆不住了,人家也是有尊嚴的。

我并沒有過多的遺憾,畢竟早就不在這兒住了,現在偶爾從家開個幾十分鐘車,也能找到一片不錯的世外桃源,水質好得一捧滿手都是桃花水母,只是難免有些許感概,上樹掏鳥下水摸魚的事情現在是不能干了,有些事情永遠放到回憶里才是最美的。當年中層家的小男孩,接班進了他父親當年的單位,還在同一個地方上班,辦公樓一點都沒變,前面是營業廳后面就是職工宿舍。托賴祖蔭,男孩的身家非我等可以比擬,只是聽說婚姻不太順遂,結婚不過半年有余,就和老婆去辦了離婚。胖妞早已不是胖妞了,身形見著比我還苗條幾分,事業發展得不錯,如今見著我還是叫姐姐。其余人等,則皆已風流云散,極少聽到一點音信。