我國職業類高校分類初探

□陳厚豐 李海貴

我國職業類高校分類初探

□陳厚豐 李海貴

我國高等職業教育規模的持續擴張、經濟社會發展對不同類別高級技能型人才的迫切需求以及院校自身的高水平建設要求職業類高校通過分類辦學作出積極回應。嘗試從社會分工理論、人的個性差異理論、高校職能理論三個視域剖析職業類高校分類發展的依據。

職業類高校;分類;必要性;理論依據

縱觀已有高校分類法,學術界關于高校分類的探討已經比較深入,但聚焦到職業類高校分類的研究卻鳳毛麟角,而針對普通高校的分類難以適切地應用于職業類高校。當前,一方面高等職業教育規模的擴張與結構的復雜加劇了人們認識的難度;另一方面產業升級與經濟轉型亟需不同類型和層次的技能型高級專門人才投入到生產建設,迫切要求更多求學者參與其中學習技術、提升技能。職業類高校的分類發展勢所必然。本文圍繞職業類高校分類的必要性與理論依據兩個方面展開論述,以期能夠澄清認識,并對高等職業教育體系的建立及高水平的發展有所裨益。

一、職業類高校分類的必要性探尋

(一)量級擴張:職業類高校分類發展的直接動因

受崗位實用型人才勞動力市場供不應求的影響以及國家政策的大力支持,我國職業類高校在改革開放之后,尤其是20世紀90年代末高校擴招政策實施以來,逐漸駛入規模發展的快車道。世紀之交,“三多一改”、“六路大軍辦高職”等方針政策逐步確立寬渠道、多途徑興辦職業類高校的可喜局面。教育部2014年統計數據顯示,當年我國高等教育毛入學率為37.5%,職業類高校達到1327所,占普通高校的52.5%。根據社會分工愈加精細化的發展趨勢以及勞動力市場人才需求的客觀現實,我國高等職業教育規模呈擴張態勢,在高等教育大眾化進程中將發揮重要作用,這是經濟社會持續發展的迫切要求,也符合世界高等教育縱深演進的歷史規律。在美國,集職業教育、社區服務、繼續教育等功能于一體的社區學院具有強大的生命力,為其高等教育與經濟發展做出了突出貢獻。至2011年,全美社區學院有1500余所,學生達660萬人,“學校總數和學生總數均占美國大學總數和在校大學生總數的50%以上”,成為獨具特色、面向地方的“大眾化高等教育機構”[1]。無獨有偶,德國擁有龐大的職業教育體系。在中學畢業后分流過程中,德國“70%的學生接受職業教育,10%的學生在大學階段開始轉向更高層次的高等專業技術學校,其余20%在大學畢業后一般就職于科研部門”[2],職業教育在教育體系中的作用可見一斑。日本的職業教育表現出與經濟和社會進步互相推動的特點,20世紀90年代以來,形成了專修學校、高等專科學校、短期大學、科學技術大學和專業研究生院構成的立體交叉式、開放貫通的高等職業教育體系[3]。雖然各國經濟水平與社會制度不盡相同,但工業化的實現無不以龐大的職業教育體系作支撐,高等教育在分化與重組進程中亦是異曲同工、殊途同歸,職業類高校規模的擴張成為一種普遍趨勢。

2014年5月國務院 《關于加快發展現代職業教育的決定》提出:到2020年,專科層次職業教育在校生達到1480萬人,本科層次職業教育達到一定規模,從業人員繼續教育達到3.5億人次。如此眾多的職業類高校,雖都以培養生產、建設、服務、管理一線需要的技能型高級專門人才為目標,但實際辦學質量、師資水平、學科專業、服務面向等必然存在差異。可以預見,高等職業教育將成為不同年齡人口接受高等教育或參加職業培訓時的共同選擇。面對上千所形態有異的職業類高校,學生填報志愿時依靠何種依據加以區分、篩選?職業類高校自身怎樣準確定位、辦出特色?政府部門如何分類指導、政策引導?有必要成為教育研究者予以洞察、關注的問題。

(二)人才需求:職業類高校分類發展的現實訴求

1993年《教育改革和發展綱要》已提出“全民受教育水平有明顯提高,城鄉勞動者的職前、職后教育有較大發展,各類專門人才的擁有量基本滿足現代化建設需要”的發展目標,然而目前我國技能型高級專門人才存量仍不能適應現代化建設需求。根據美國萬寶盛華公司對4097家中國內地企業調查后發布的“2009年人才短缺調查”報告,當年我國企業“最難找到合適員工”的十大職位中,“技術人員”位列榜首,連續三年成為最短缺的職位[4]。另據麥肯錫調查報告預測,2020年中國將需要1.42億高級技能型人才,若勞動者的技能得不到有效提升,將面臨約2400萬的人才缺口[5]。因此,2013年4 月28日習近平總書記在全國總工會同勞動模范代表座談時指出:“工業強國都是技師技工的大國,我們要有很強的技術工人隊伍。”這一論斷深刻揭示了國家工業化發展與技術人才隊伍建設之間的內在關系,闡明了培養各類各級高級技能型人才對實現“中國夢”的重要性。

眾所周知,各國產業結構的升級無不以大批高級技能型人才作支撐和后盾,而單一類型、層次的此類人才越來越不能適應我國經濟發展需要,這對職業類高校辦學提出了新要求。在西方發達國家,由于高等教育經歷了較長的發展歷程,承擔技能型人才培養的機構發展相對成熟、作用突出。美國社區學院以服務地方、面向大眾、形式多樣為特點,為本國社會發展作出突出貢獻;德國職業教育以法律保障體系完善、資質認證制度健全、校企深入合作為特點,其獨具特色的“雙元制”模式享譽世界。與之相對,我國高等職業教育在高等教育體系中長期處于尷尬境地,主要表現為高級技能型人才短缺與職業類高校地位偏低的矛盾。新中國成立之初,工業化剛剛起步,勞動力素質普遍不高,社會對技能型人才需求尚不強勁,加上傳統“重學輕術”的陳舊觀念,高等職業教育發展較為遲緩。改革開放以來,國家把工作重心轉移到經濟建設,工業化進程加速,而勞動者素質偏低與高技能人才匱乏成為生產力進一步發展的桎梏。當前,我國應充分發揮后發優勢,采取跨越式與趕超式發展戰略,培養大批社會急需的技能型專門人才,為經濟發展注入新動力。與此同時,國家在技能型人才培養的數量與質量上有了更高要求,明確提出“培養數以億計的工程師、高級技工和高素質職業人才,傳承技術技能,促進就業創業,為建設人力資源強國和創新型國家提供人才支撐”。這必然要求各職業類高校安于定位、各司其職,從實際出發在適合自身的領域內辦出特色,促進職業類高校分類發展也因此變得尤為迫切。

(三)層次提升:職業類高校自身發展的內在邏輯

高校分類是高等教育演進的產物,也是其向更高層次發展的重要路徑。伴隨職業類高校量級增長,若僅由市場機制發揮效能而缺乏科學引導,可能會引發一定時期的無序與混亂,從而短期內難以發揮最大功用。“分類,將為秩序提供標記和保護”[6]。通過建立職業類高校分類體系,配套以政策支持與物質資助,使各類職業類高校只要獨具特色、辦出水平就有“出人頭地的機會”,引導其安心辦學,避免盲目求大求全、跨類升格。因此,構建職業類高校分類體系是維持其內部秩序、推動其持續發展的內在要求。

我國職業類高校長期未走出辦學趨同、盲目升格的“痼疾”,原因值得深思。專科教育是層次,職業教育是類型。理論上高等普通教育與高等職業教育都應涵蓋專科、本科、研究生三個教育層次,只是受一定條件制約,某“類”教育的某“層”尚未出現或無存在必要。職業類高校若因“類”不清而淪為普通高校的專科層次,就會導致“不倫不類”。其次,重點大學建設計劃帶來了反向引導。由于得到資助的全為學科類高校和專業類高校,無疑會對辦學資源緊張的職業類高校產生影響,世紀之初的高校“合并潮”又為職業類高校跨類升格打開方便之門,其成功升格仿佛成為提升地位的“救命稻草”。稍加分析不難發現,這種“重點”與“一般”大學的劃分其實是將縱向分層建立在橫向分類基礎之上,其結果必然導致所有高校不約而同地向某一類的某一層發展。此外,能有效提升職業類高校地位與吸引力的政策不多(“示范性高職”建設計劃除外),經費投入太少、“口惠而實不至”。第三,高校分類體系建設滯后。早期,不少研究者認為人為地對高校進行分類是“沒有必要的無用功”。在他們看來,“自高等教育產生以來,人們并沒有有意識地對高等教育進行分類引導并相應地對高等教育機構進行學術分工,更沒有從法規和政策上采取系統的干預策略,結果高等教育的發展并未因此受影響”,即使個別國家出現分類引導的政策規制也是“曇花一現”[7]。而事實證明,“自生秩序”與“分類引導”有機結合才是高等教育有序發展的良策。

由此,對規模持續擴張的職業類高校,有必要超前規劃,盡早探索并建立起分類體系,開展前瞻性研究。同時,政府應加大政策支持力度,增加財政資助,為高等職業教育健康有序發展“保駕護航”。一言以蔽之,職業類高校結構的復雜化與機構的多樣化要求建立相應的分類體系,同類高校角逐能有效激發辦學活力,從而推動高等職業教育向更高水平發展。

二、職業類高校分類的理論依據分析

“分類絕不是人類由于自然的必然性而自發形成的,人性在其肇端并不具備分類功能所需要的最必不可少的條件”,也就是說,“分類圖式不是抽象理解的自發產物,而是某一過程的結果,而這個過程是由各種各樣的外來因素組成的”[8]。我們對職業類高校進行分類,也并非僅為出于自我認識的“自發”行為,而是有著可靠的理論作為依據。為論證職業類高校分類的可行性,筆者從社會、學生、高校三個維度切入,選取社會分工理論、人的個性差異理論、高校職能理論作為理論支撐。

(一)社會分工理論

亞當·斯密在巨著《國富論》中肯定了勞動分工的作用,認為分工是提高勞動生產效率的主要手段,是增加國民財富的重要途徑。如他所言,“在每一種工藝中,只要能采用勞動分工,勞動生產力就能成比例地增長”。為說明問題,斯密以制針手工工場作為例證,指出“將抽絲、拉直、切斷、削尖、磨光等工序進行專業化分工,一個工人一天可生產4800枚針;如果單個人完成制針的所有工序,說不定一天連一枚針也生產不出來”[9]。面對現代工業帶來的最大限度的勞動分工,斯密和穆勒“以為農業可以成為小型產業的最后避難所”,而農業生產的絕大部分日益卷入其中,“就連商業也緊隨其后”。對此多元化現象,許多經濟學家宣稱是“一種必然趨勢”,甚至從中發現了“人類社會的高級規律以及人類進步的必要條件”[10]。

分工帶來的變革已延伸至整個社會領域。涂爾干將社會分工的規律進一步拓展到有機體,進而把分工的起源推進到了無限遠古的時代。“自從地球有了生命,分工就幾乎同時出現了”,原始社會受生產力制約與先天體力影響,男子負責漁獵捕食、女子負責煮食哺育。隨著文明的進步,兩性在勞動方面進一步分離,“婦女早已被拋棄在戰爭和公共事務之外,她們的生活完全集中在了家庭內部,她們的作用也越來越變得專門化”[11]。與此同時,生產力的發展與科技進步催生了不同類型與層次的產業、行業和部門。如卡爾·馬克思所言,“把社會生產分為農業、工業等大類,是一般的分工;把這些生產的大類進一步分為種和亞種,是特殊的分工;工廠內部的分工是個別的分工”[12]。由此,分工已經漸漸地成為社會秩序最重要的基礎,它是“普遍發展的一種特殊形式”,“社會要符合這一規律,就必須順應分工的趨勢,這種趨勢遠在社會出現以前就已長久存在,并且遍及整個生命世界”[13]。

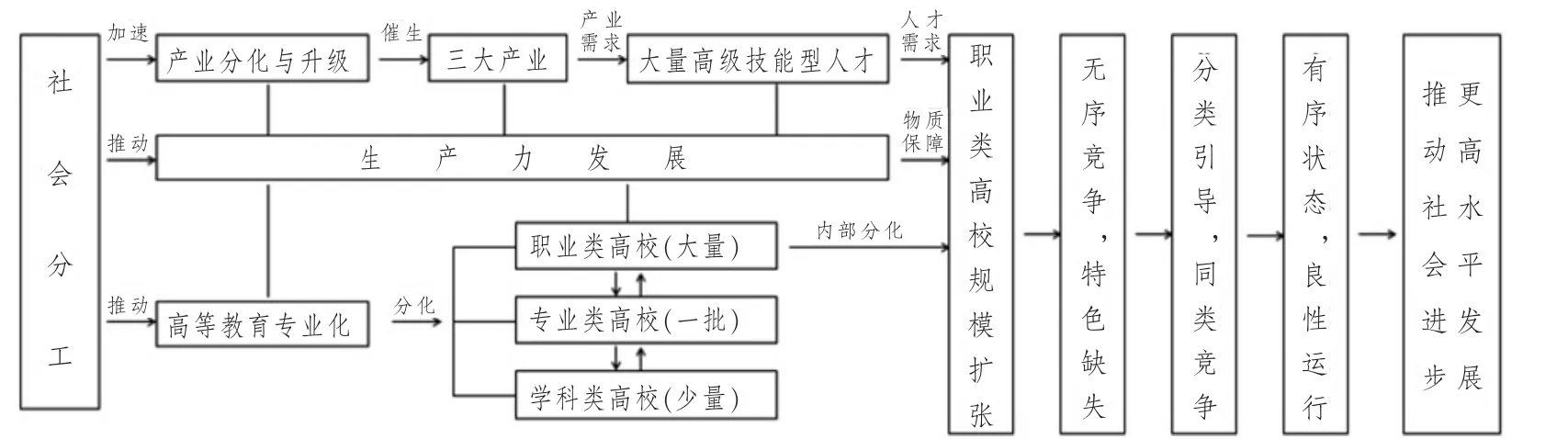

社會分工同時推動了教育 (包括高等教育)的專業化,高等教育系統的分化和高校之間的分工成為必然趨勢。瑞士植物學家康多爾考察后發現,至19世紀,“科學家非但不能兼容不同領域的科學,而且也無法占據某一科學的全部領域”,其“研究領域只限于固定的某一問題域,甚至單獨的一個問題”[14],學科領域的不斷復雜化與專業化使然。高等教育逐漸由普通高校和職業類高校共同實施,普通高校進一步分化出學科類高校(少量)和專業類高校(一批),職業類高校則應高級技能型人才之需規模迅速擴張。與此同時,高等教育的專業化加速了高等職業教育內部的分化。職業類高校服務區域經濟發展的水平不斷提升,辦學主體、服務面向與專業設置呈現多樣化。此外,高新技術對生產、管理、服務過程的滲透促使崗位技術要求不斷提高,職業類高校人才培養目標的劃界愈發清晰,逐漸出現高級技術員、技術工程師、高級技術師的區隔,其由目前的專科教育層次為主高移至本科和碩士研究生教育層次是大勢所趨。高等教育分類成為高教大眾化、普及化時代人們應對教育專業化和高校間競爭的理性策略。

圖1 社會分工推動職業類高校分類發展的路徑

不難看出,社會分工提高了勞動生產效率,加速了產業分化與升級,三大產業對不同類型與層次技能型高級專門人才的迫切需求促進職業類高校規模的持續擴張;同時,分工逐漸拓展到整個社會領域,推動高等教育專業化發展,高等教育的專業化要求各類高校各司其職,職業類高校內部出現了分化。此外,生產力的發展則為這一過程提供強有力的物質保障(見圖1)。

(二)人的個性差異理論

杜威曾對兒童個性的形成做過系統地闡述,強調本能和生理遺傳帶來的個性差異,認為教育的任務是“根據于自然的稟賦,使人類與生俱來的能力得以生長”。但他并沒否定外界環境的作用,個性“是對環境的特有的敏感、挑選、抉擇、反應和利用的一種方式”,社會環境對個性的形成至關重要[15]。馬克思主義認為,個性的形成是生物自然性和人類社會性的辯證統一。但兩者并非同等地位,“人的自然性為其個性的形成所提供的主要是生理的、解剖的基礎和條件,而對個性內容及傾向的形成,則是社會環境起決定性作用”[16]。因遺傳素質、家庭背景、教育基礎、社會環境的不同,個體在成長和發展過程中會形成不同的興趣、愛好、能力和特長,即人的個性存在差異。對學生而言,不同的個性特征決定了他們在選擇接受高等教育時會作出不同的抉擇。一些學生理論知識扎實,熱衷于鉆研高深學問,毋庸置疑,其適合投身科學研究。然而,“由于天賦、基礎、背景和環境的不同,真正有興趣、有潛質、有機會從事學術研究的人在人類群體中的比例相對較少,大多數人則在各專業領域或各職業崗位從事著應用性的專業工作和實用性的技術技能性工作”[17]。

職業類高校是培養我國高級技能型人才的主力軍,其畢業生雖多數走向生產一線,但因個性特征的差異必然有不同的興趣與特長。不難理解,有人動手能力較強,對維修制造興趣濃厚;或致力于新農村建設,投身于農林牧漁。在學期間,有人積極參加生產實踐,掌握操控技能;或深入專業領域,專注于設計開發與技術管理。簡言之,人們的職業定位更加精細與多樣。現實來看,個體行為除受個性特征等內在因素影響,還受外界因素制約。比如,學生選擇接受高等教育時時常出現“異化”現象,即未依據自身生理與心理需求而“被迫”進行選擇。主要表現為樂于學習技術的學生最終選擇學科類高校或專業類高校,進入職業類高校者對一技之長毫無興趣。我們認為,這種“異化”現象造成了教育資源浪費,抹煞了學生的興趣和喜好,不利于學生成長成才。事實上,無論從事何種工作,只要個體覺得切合自己的興趣、愛好,能夠發揮自身的能力和特長,并且感到這種學習或工作是一種愉悅而不是一種強迫,這樣的高等教育就遵循了人的身心發展和個性差異規律,這樣的社會就是一種體現了以人為本和充滿人性的社會。此外,受經濟發展水平制約與勞動力供求關系影響,不同類型與層次的人才需求也存在差異。一方面,目前及未來一段時期我國對學術型、專業型、技能型三類人才的需求量呈“金字塔形”;另一方面,社會對各類技能型高級專門人才的需求亦有所不同。由此,無論基于人的個性差異還是勞動力市場需求,都需要不同類型、不同層次的技能型高級專門人才,這必然要求高等職業教育機構類型與層次的多樣化發展。質言之,在高校分類的基礎上,對職業類高校進一步分類符合人的個性差異規律,是人才需求結構適應并拉動經濟增長的現實要求。

(三)高校職能理論

各類社會機構設立、存在與發展的根本推動力量源于社會需要,高等院校正是基于社會對高級專門人才之需而產生發展并逐漸演化出不同的職能。高等學校的職能一般認為有三個:第一,培養人才。體現在學校的主要活動——教育活動和教學活動之中。第二,發展科學。體現在學校的科研活動里面。第三,直接為社會服務[18]。三大職能得到國內外廣泛認同,被認為是“經過歷史的沉淀和印證后高等學校最基本、最有生命力的職能,是社會進步與大學‘內在邏輯’發展相統一的產物”[19]。文明的演進離不開知識傳承,高校自創立之始就被賦予培養人才的使命。19世紀初,科技成為社會進步的重要推動力量,以柏林大學創辦為標志,“發展科學”職能在大學應運而生;至19世紀后期,高等教育滲透到社會生活的眾多領域,直接服務于社會逐漸成為高校的又一職能。因此有理由認為,高校的一切活動皆因社會之需而產生,同時又必須服務于社會發展。

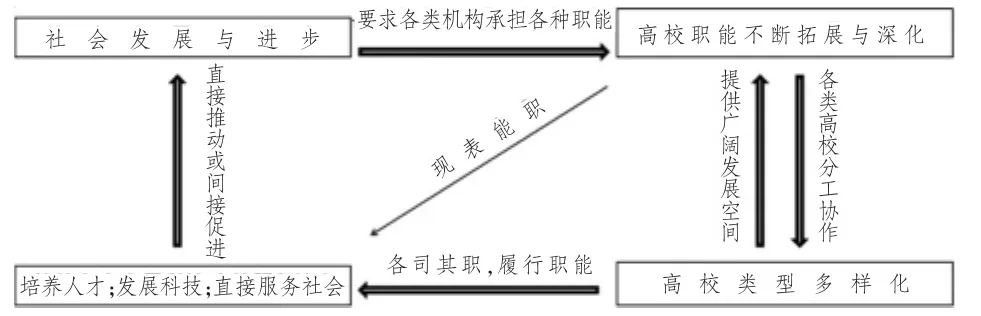

社會的進步與發展要求高校承擔起多項職能,而高校職能的多樣化又要求不同類型的高校擔負職能時有所側重。在知識財富極大豐富與高等教育高度專業化的今天,任何高校在保證教育質量的前提下都難以兼顧起所有職能。“哪怕是世界上最好的大學,也不是擁有所有的學科領域,也不是在所有的領域都很強。哈佛大學、耶魯大學在工程領域就比較弱,但他們不去追求”[20],“不同層次、不同類型的高等學校,對于這三個職能以及每個職能的任務可以有所側重,也應當有所側重,可以根據自己的特點,選擇適當的活動范圍”[21]。高校職能的拓展與深化加速了高校類型的分化,而高校類型的多樣化又促使高校職能不斷地增加甚至更新。“各種類型學校的側重點各不相同,這為高等學校職能的發展提供了廣闊的空間。在高等學校類型單一的歷史時期,高等學校的職能相應地也呈單一化。而當高等學校的類型逐漸豐富起來的時候,高等學校的職能也朝向多樣化趨勢發展”[22]。由此看來,高校職能與高校類型相輔相成、相互促進。

社會發展的現實訴求要求各類高校合理定位,而長期以來職業類高校因職能不清弱化了人才培養。伴隨職業教育作用的彰顯,國家提出“加大職業教育投入力度,新增財政教育投入向職業教育傾斜”。對于高等職業教育,重點支持一批“辦學定位準確、產學結合緊密、改革成績突出、制度環境良好、輻射能力較強”的“國家示范性高職院校”。在高等職業教育規模持續擴張、結構趨于復雜的新形勢下,若不及早采取措施,上千所類型有別的職業類高校是否會“重演歷史”,向重點高職的少數專業趨同?職業類高校應保持特色,向同類型中的“重點”看齊,否則在未來的數年是否又會造成高級技能型人才的結構性失衡?因此,一方面應建立起職業類高校分類體系,另一方面有必要實行重點建設高職的評估淘汰機制。此外,《中華人民共和國職業分類大典》將我國職業劃分為8個大類、66個中類、413個小類、1838個細類(職業)[23],職業類高校必須有所側重,依據師資水平、辦學歷史、專業特長等選擇適應區域需求、適合自身發展的崗位群與特色領域。唯有如此,才能在競爭激烈的高校市場中具備核心競爭力,同時為社會發展提供各類急需的高素質技能型專門人才。

圖2 社會發展、高校職能、高校類型間的互動循環

綜上所述,為適應社會之需,高校職能逐步拓展,要求各類高校各安其位、分工協作,不斷催生出新的高校類型或衍生高校子類型;高校類型的多樣化,又為高校職能的深化提供廣闊空間,從而形成良性互動的循環 (見圖2)。對職業類高校進行分類,正是基于高校職能的發展,亦是高等教育適應社會需要的邏輯。

[1]顧月琴.美國社區學院的發展歷程及其未來趨勢[J].中國成人教育,2011(1):122-124.

[2]魏愛苗.職業教育撐起“德國制造”[J].教育,2007 (26):54-56.

[3]李文英,史景軒.“二戰”后日本職業教育的發展趨勢[J].教育與職業,2010(12):20-22.

[4]高路.十大最短缺職位:技術人員位列榜首[N].新華每日電訊,2009-07-10(002).

[5]陳雪輝.中國“工業4.0”最大挑戰在哪里[N].中國商報,2015-3-25(P03).

[6]羅德尼·尼達姆.《原始分類》英譯本導言[C]//[法]埃彌爾·涂爾干,馬塞爾·莫斯.原始分類.汲喆,譯.北京:商務印書館,2012:147.

[7]陳厚豐.高等教育分類:勢在必然還是多此一舉?——高等教育分類研究的背景和必要性探究[J].民辦教育研究,2005(6):1-9.

[8][法]愛彌爾·涂爾干,馬塞爾·莫斯.原始分類[M].汲喆,譯.北京:商務印書館,2012:7-8.

[9]于秋華.解讀斯密和馬克思的勞動分工理論[J].大連海事大學學報(社會科學版),2007(4):27-31. [10][11][13][14][法]愛彌爾·涂爾干.社會分工論[M].渠東,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2013:1-2,23-24,4,3.

[12]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局.馬克思恩格斯全集:第二十三卷[M].北京:人民出版社,1972:389.

[15]楊漢麟.杜威的兒童個性發展思想初探[J].教育研究與實驗,1987(3):41-45.

[16]徐世樸.對個性及其發展的認識與思考[J].高等教育研究,1990(3):44-49.

[17]陳厚豐.高等教育分類的理論邏輯與制度框架研究[M].廣州:高等教育出版社,2011:261.

[18][21]潘懋元.潘懋元論高等教育[M].福州:福建教育出版社,2000:242.253.

[19][22]鄔大光,趙婷婷.也談高等教育的功能和高等學校的職能——兼與徐輝、鄧耀彩商榷[J].高等教育研究,1995(3):57-61.

[20]熊丙奇.體制迷墻——大學問題高端訪問[M].成都:天地出版社,2005:65.

[23]陸曉東.基于國家職業分類大典的“專業職業系譜”研究[J].職教通訊,2014(21):18-22.

責任編輯 殷新紅

陳厚豐(1963-),男,湖南攸縣人,湖南大學教育科學研究院教授,教育學博士,研究方向為高等教育分類及高校分類與定位;李海貴(1989-),男,山東巨野人,湖南大學教育科學研究院碩士研究生,研究方向為高等學校分類。

教育部2014年度哲學社會科學研究重大課題攻關項目“高等學校分類體系及其設置標準研究”(編號:14JZD046),主持人:史秋衡。

G710

A

1001-7518(2015)33-0011-06