漂流記

屠岸

自 序

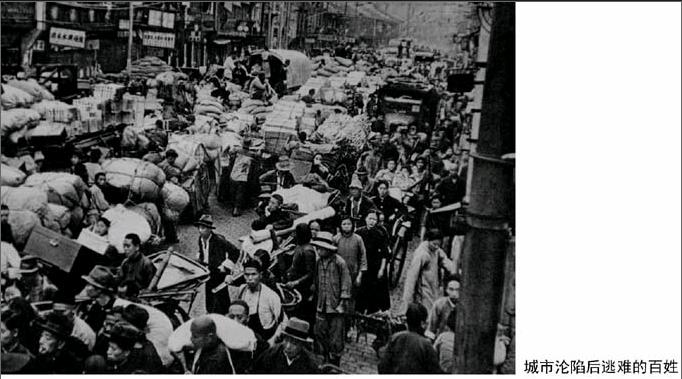

這本小書,是抗日戰爭初期一九三七至一九三八年筆者與家人逃難避禍經過的文字記錄。

中國人民抗日戰爭是一場偉大的正義的戰爭,是為保衛中華民族、保衛人類尊嚴、抵制并擊退日本侵略暴行的偉大人民戰爭。日本帝國主義在中國進行的戰爭是殘暴的侵略戰爭,是逆歷史潮流而動的、反人類的反動戰爭。日軍肆意屠殺中國的和平人民,強奸中國的和平婦女,搶劫中國人民的血汗財產,燒毀中國百姓的房屋和城市建設。日本充分暴露了他們獸性的、非人的兇殘本性。當年英國曼徹斯特的記者田伯烈(H.J.Timperley)來華采訪后于一九三八年出版的《外國人目睹的日軍暴行》一書中,以客觀公正的態度向世界公布稱,“發覺事態之慘,殊出人意料”,一千八百萬難民“被埋葬在黑暗與風暴之中”,日本侵華乃是世界“現代史上最黑暗的一頁”。最近中國吉林省新發掘出日本侵華軍來不及銷毀的檔案,是日軍侵華過程中自己寫下的記錄,內容涉及實施南京大屠殺、強制性奴隸(“慰安婦”)、向731部隊“特別移送”人員以供做活體試驗、殘酷奴役勞工等傷天害理、駭人聽聞的罪行。這批檔案相當于日軍的“自供狀”,為他們的罪行提供了原始證據,可謂鐵證如山。

筆者當年還是個十三四歲的少年,初中二年級學生,在日本侵略軍迫近家鄉江蘇常州時,隨家人逃難,一路上記下了所見所聞,文筆幼稚,但難得的是,所記的都是真實。雖然沒有直接的戰場經歷,但所寫的一草一木都是真實。若非親身經歷,不可能這樣寫出。它排斥了任何虛構與渲染,因此,它也就是歷史。

第一章 ?歸故鄉常州之后

剛欣然地從上海回故鄉常州家中準備過暑假的我,突然被七月七日(民國二十六年,公元一九三七年)盧溝橋事變怔住了!接著北平、天津相繼淪陷的消息,猶如不絕的雷聲,傳了過來,當時是多么的驚訝!對于時事的注意,似乎成了一種癮癖。

八月三日,父親從上海回常州,并帶來了一具五燈的收音機,因此我跟母親等每晚聽中央電臺報告時事。它本來是預備給祖母消遣的,如今各電臺均停止娛樂播音,卻有了一個特殊的用途。

榮哥自鎮江軍訓回來(七月卅日),住不了幾天,便在八月六日同父親到上海去了。

時局一日緊張一日,八月七日同學丁元生君回常州,據他說上海的形勢已入戰爭狀態。果然,八月十三日晚間,滬戰轟然爆發,京滬火車向上海去的一段亦停止運客。我們唯一的慰藉是前線勝利的消息。此外,我到母校覓渡橋小學去看望美術老師呂荷生先生,或赴西直街丁元生家談天,以消磨悶熱的暑日。

九月十七日的上午,父親和榮哥從上海回來了,這是我所萬想不到的,原來他們繞道蘇嘉(蘇州—嘉興)鐵路,吃了千辛萬苦,才到常州,其目的是榮哥要回常州中學讀書。

我的讀書問題,曾與元生商量多次,上海中學當然無法可去,而上海中學又不寄借讀證來,無法可想。及后,借讀證寄來了兩張,便設法向省立常州中學商量借讀辦法,孰知省常中之初一、初二不開班,因為人數太少。我便只得報名縣立中學,交了學費準備去借讀。但我不幸足上生瘡,不能行走,遂請了數日假。適此時省常中因應學生之要求,初一、初二開班了,我便帶痛去上課。縣中的學費只退了半數。在常中數日后邂逅上海中學同學張燮元君,他一見我,立刻說:“上中已開課了,我們快些去吧!”

我當然驚奇,并且懷疑。驚奇的是上中怎樣會開課?懷疑的是去上海的路途已斷,說要去上海不是他一廂情愿?但張君卻很鎮靜地拿出了一張報紙,是上中招生廣告,借校址于上海法租界上海美術專科學校教室。至于去上海的路,張君說本可以轉蘇嘉鐵路,而今尚有長途汽車可直達上海法租界南洋橋。我被他一說,心中躍躍欲試,忙找丁元生告訴了他,但他并不表示如何贊同,我的勇氣突然為之一蹶。歸家告訴母親,也得不到同意,父親也復去上海了。此心只得墜下,眼望著張君得意揚揚地走向汽車站。

我仍天天到常中去借讀,那功課真使我感到百般無聊。尤其使我焦慮的,便是足疾的病勢加重。醫師屠友梅舅舅說:必須告假休息,方能獲愈。因此,我的學業又中止了, 每日百無聊賴,只閱讀些書籍,以度乏味的日子,而足疾竟無完好的希望,每日到屠友梅處醫治,必用剪刀、鉗子之類,令人痛苦之至。

天有不測風云,人有旦夕禍福。不料在十月十三日下午,敵機竟大舉轟炸武邑,我們平生第一次經歷這慘禍,嚇得魂不附體,平臥在地上,靜聽著遠近的機聲,禱告著禍不要降臨在自己頭上。袓母靜坐著在誦佛經,我們只是窒息地臥著,只要聽到“轟”的一聲,腦中便印了一個不可名狀的印象,不知要傷害了多少生命和財產。我慚愧自己是那樣地怯弱,但我想在第一次受驚的人,有哪幾個是泰然的?不過,在受驚之中,更加強了對日寇之憎恨!

這次的轟炸,就在火車站附近死了百余名老百姓,真是絕對不能預料的事。

第二章 ?前黃之行

十三日敵機首次舉犯武邑,次日又轟炸戚墅堰龍頭房、電燈廠。常州城內居民,許多已逃到鄉間。我們飽受驚嚇,自不能坐以待斃,并且祖母在堂,更應負保安之責,便決定逃難到前黃去。

十四日晚間雇好三部黃包車,十五日早晨二時半動身,乘黃包車出發,去者有祖母、母親、榮哥、我及瓏妹,尚留姑母在家中照料。當時尚在黑夜,榮哥是騎自行車跟在我們的后面,途中亦不時聽見飛機嗡嗡之聲。及到前黃,天剛放明,楊錫類先生等出來迎接我們進屋。此地空氣清新,風景幽雅,晚間居住于“新園”。榮哥于次日回常州讀書。我毎日環游其間, 精神為之振作不少,而足疾亦因此而愈,喜不自勝。但不幸之我,大腿上又生了一個“塊”,疼痛難忍,楊先生請人弄了一種老鴉眼睛草敷了兩次,沒有效力。

一天上午,楊先生送來了一張話劇的門票,原來是常州宣傳抗戰的話劇團到此公演,地點在前黃公學。我因為腿上有病,不便行走,不方便去。但又聽說:演員中有許多跟我熟悉的,便一心想去見面。下午,扶了母親的肩,在烈日下的田壟上,步行到了街鎮上,路過一家藥店,便進去預備購些六神丸,以便吃了可治腿上的“塊”。但店內有一位醫生楊鶴聲大夫,他給我開了一服藥,并定制了一個惱紗麝香膏藥,答應看完了戲回來取。我又扶了母親走到前黃公學,前門不開。又拐到后門,買了兩張票(原來一張票還給楊先生了)進了操場,是露天的,又無座位,母親同了我進后席化妝室,見了許多昔日友朋,如費定,如沈慕云,正談論間,通門已閉,母親上前請守門者一放,不獲答應,便請求費定等人疏亦未成功,只得出前門轉到后門,與一老翁借到凳角而坐著。戲演了三幕,我們便回來。經過藥店取了膏藥敷上患處, 拐到“新園”,天已灰暗了。

真幸運極了,用了藥我腿上的“塊”因此逐漸消散了。

我身體自由,精神煥發,每天釣釣魚,劃劃船,有時在樹林深處寫生,有時在清流河岸伴游。一時對于國事,近乎不注意的狀態,這在過后想來,是很覺慚愧的。

有時覺得有興趣,便做幾篇文章,茲將十月十五日追記一篇,錄于下面:

二十六年十月十五日

炸彈的轟聲,早已把全城的民眾,嚇得東跑西散,我們為著年老的祖母,便決定于十五日早晨,動身到前黃去。

半夜里時鐘剛敲著兩下,而隔夜已雇好的黃包車夫卻已來敲了兩次大門催行。我們當然也不會甜蜜地睡覺,自然相繼地起身了。待祖母起身后,便胡亂地吃了一點點心,預備上車。夜氣很冷,我們每人加了一件呢大衣,才比較暖了一些。已雇好的三部黃包車,早已在門前了。祖母在前,我在中間,母親和瓏妹在后面。榮哥是騎自由(行)車跟隨著的。我們在家里明亮的燈光中,倒也不覺得什么,至多不過稍覺冷一點罷了。待一出了家門,黑暗的空氣,便突然圍在我們的四周,陰風也常吹入我的頸項里,我才感到這是“夜”啊!當我們與守家的姑母告別后,我們由車夫拉著車子的行列,也在黑暗中蠕動了!

祖母坐的一部車子下,點著一蓋燈,雖然她的光明部分只像螢火蟲的發光體那么小,但我們還須靠她的引導。這燈光一路把一個滾動著的車輪的影子很活躍地射在兩旁人家的墻壁上,這影子永遠跟著我們。看!那一根根清晰的輻,一轉一轉不停地向前滾著。然而呵!它在這黑暗的墻壁上究竟是空虛的,它需要黑暗來保護它這一點光明,更大的光明來時,它也眼見得要被銷蝕了。

當我們過大街時,見幾個夜巡警,用手電筒向我們照射。有幾家店鋪在排門縫中透出燈光來,我想他們或許也在預備逃難了吧?

車到廣化門時,守門的人很嘰咕了些時候,因為規矩是非到五點鐘不開城門的。我心中倒有些著急了,后來給了幾毛錢,才放我們過去。過廣化橋時,在橋頂上望見東方有一點點白色,但真正只有一線,一下橋馬上就不見了。

有幾家人家已起來工作了,都燃了豆油燈,什么麻糕店哩、豆腐店哩,我想早的人家真早啊!

漸漸地,我們的行列已進入了鄉間。車輪在一條公路上轉動著,風也大了,使我常常打寒噤,手也自然地插進袖子里去了,頭上有帽子,還不甚要緊,惟有足凍得很痛。

不知在什么時候,軋軋的飛機聲,震動了我們的心弦。榮哥忙叫車夫將那一盞車燈吹熄了;于是,我們是全埋葬在黑暗中了。

車輪的震動聲中,田野里樹葉的搖曳聲中,那機聲是更大了,我坐的一部車子,車夫首先拉進了一條小泥路里,我一跳而下車,后面兩部也停下了。我進入一條溝里,這溝好像是戰壕,并沒有水,泥是松的。母親等也進到路旁,惟祖母仍坐在車上,不能下來。

我仰首望天,滿是閃爍著的星。在眾星之間,又看見了四顆較大而較亮的星,我正在懷疑,忽見那四顆東西在微微地向前移動,但動得極慢極慢。這才使我恍然大悟似的明白這就是四只飛機上的燈。正要報告大家,榮哥卻也覺察了,說:

“飛機點有燈的,都是我們中國的飛機。敵機不敢點燈的,它防我們的高射炮。”

我們才又把虛驚的心神恢復過來,坐上車子,重新開始我們的行程。

平滑的公路,雖在鄉間,卻比城里的道路好得多,又沒有別的車子來撞。雖然有時遇著一兩部獨輪車,但它們并不妨礙我們的行進,不像城里街上那樣的擁擠。所以我們的車子非常平穩,尤其是榮哥的自由車更自由了。

眼前見的,只是一片黑魆魆的東西。天是高得不可想象,深藍色中也有些深淡的區別,那是在圓形的太空中間,模模糊糊地好像有一條黑帶環抱著。四周散布著點點的小的光明。這些大的一片,好像一雙合在大地上的碗;又似乎是一只巨魔之手,籠罩著這塊還未重遇光明的、柔弱的大地,這塊載著酣睡的人們、埋葬著萬物的大地。

最使我注意的,是那優美的大自然的音樂灌輸入我的耳鼓。那也是夜之音樂,每入夜晚,她便奏起了!平時我常在入睡之前,到院子里去聽一下,而今天才聽得徹底了,那好像是各種音樂的綜合聲調,各種樂器的綜合奏演:秋蟲的振翅鳴聲,呼呼的風聲,樹葉的窸窣之聲,以及夜之一切的聲韻。是一片調和的,沒有參差的,和平的音調。夜好像被它襯得更靜,更優美,更和平了。更使我覺得離奇的,便是在車上的我,每經過那豎立在路旁的電桿的時候,便聽見一種很悅耳的美音,ang——車子過了,又慢慢地消失。因此,每當我將要經過那電桿之前,便預先側耳傾聽,過了,又期待著下面一根的到來。這到底是什么聲音呢?后探知這是長途電話的電桿,那聲音大概是電線里發出來的,這聲音直到我聽了好久,似乎厭了吧,才放棄它。雖然,聲音還是很要好地鉆入我的耳鼓。車過湖塘橋站的時候,天還很黑,那好像是個很簡陋的汽車站,有一兩盞豆光的燈火。

時常看見在前面有三兩個黑影,待到身旁,都是推獨輪車上城的鄉佬,他們還一路閑談著。我又想,他們這樣早上城,既刻苦耐勞,又冒著敵機轟炸之險,真可佩服!

東方的灰白處,漸漸發白,變成魚肚色的一條,天空的灰色,像鉛一樣。陰風好似加冷似的向我們吹。榮哥卻很熱,獨個子騎了自由車向前直駛而去。

天邊魚肚白色的一條,益發亮了,周圍混著一片云,似乎凝結了一堆堆藍色的、白色的層云。在這層云霧中間,藏著一條金龍似的亮的發光體,慢慢地閃耀著,閃耀著……我的四周,已稍為明亮些了,只見兩旁都是一片金黃色的稻田,有的稻已被割下捆著,有的還豎起了那豐滿的穗。那碩大的谷捆,告訴我們今年的收成很豐碩。

東方更加光顯了,一層云霧也漸漸地散了。地平線下透出了微微的紅光,紅光的上面有一層粉紅色的異常柔滑的軟膩的彩帶,是被紅光反照得這般美麗的。她像是飄帶似的蜿蜒著的一條,異常輕軟地騰在半空,等待著血紅的太陽出山。

車已過南夏墅站,天也快要全明了。路旁遇著兩三牧童,有的坐在牛背上,有的牽著牛。他們見了我們的行列,都注目而望,直到看不見而止。漸漸地又看見了老農夫們在田里勞作了。他們見了我們,也都注目望著。有幾位還問:

“你們城里來的嗎? ”

“城里太平否? ”

三個車夫便高聲地回答。

還有一個在稻田里的小孩見了我們,便大聲嚷著喚他的爹媽來看。

東方的美云也增加了,地平線上的紅光非常之強,紅光之上有一道金色的棉花似的積云,再上是黃而紅的淡云,及紫色波紋似的一條云霞帶子、彩霞帶子。除此以外,天空已減輕了鉛色,是較明朗的青藍色。不過在西方的地平線上還帶著沉重的鉛色。

金黃色的稻田里時常飛著一種鳥兒,羽毛帶白帶黑,飛東跳西,很是活潑,不過叫的聲音很單調。這就是普通稱之為喜鵲的鳥。還有其它各種鳥兒,在這拂曉清晨,顯得異常活躍。

火焰似的血紅的太陽,已經露出了它的面目,周圍的云霧似乎全都被映成了通紅的火山,萬物都受到那偉大有力的光芒照射而欣欣地滋長——祝福!

我們望著那熾熱的火焰,血紅的金輪,都默默地贊嘆它的偉大、光明、美麗及神圣。

黃包車還是不斷地趕路,三個車夫都汗流浹背,我很替他們叫苦,也為他們替我們服務而感激,而在他們自己卻似乎一點都不介意,只顧跑著。

當太陽已高懸于上空的時候,我們的目的地——前黃, 也已到達了,車子停在一個掛著“前黃蠶桑改良區”牌子的門前。榮哥的自由車也在這里出現了,人大概到村里接洽去了。母親給車夫們付了他們應得的車錢,便和他們告別。他們拉著空車回城去了。我不能走路,便與祖母雇了兩部獨輪車,由車夫推到村上去。一路上鄉村風景很是幽雅,空氣很清新,來到一座別墅式的房屋,曰“新園”,那里樹木茂盛,鳥聲悅耳,真是個樂園啊!我忽然想到自己就要居住在這個樂園似的鄉村內,不覺失聲笑了!真的,鄉村生活在我還是第一遭呢!

路上巧遇迎接我們的楊錫類先生,他的身體很高,是很會笑的人,見了我們打招呼后便嘿嘿地笑了起來。榮哥在他背后,還同來了三四個人,大概都是來迎接我們的。他便又到大門口,去迎接付完車資的母親及瓏妹。

獨輪車過了一個大村,便又進第二個村子,狗兒見了我們便汪汪地大吠起來,我們的車子在楊先生家里門口停下,狗兒一見我們下車,倒搖頭擺尾也不咬了。

村童們見了我們,都聚攏來看著,又不敢太近。有的三三兩兩的在交頭接耳私議著。沈先生(即楊師母,楊先生的妻子,名沈琴華,原是母親的學生。因為她是本地的保長, 所以大家這樣稱呼她)是產母,可惜那個嬰兒已夭折了。現在楊先生和她只有兩個女兒,一個叫來筍,一個叫來寧,都在前黃公學讀書。產母沈先生頭上裹了白布,出來迎接。母親等也到了,便一同進屋去。

楊先生家后門外,便是一條清靜的小河,河畔有許多垂柳,我們便在綠蔭之下,放下了釣竿。悠悠的流水,倒映著垂柳的細枝,飄動著,成了一條綢帶。熏風吹拂著我們的胸襟,使我們陶醉了。舉起竿來,餌光了,魚一條也不上鉤。楊先生說:

“釣魚要有法門,初釣也難到手,而況用飯米粒,毫無用處。最好有蚯蚓,我家來筍(他的大女兒),一次總能釣到七八條……”

我釣不成功,便回屋了。不久吃了午飯。

在午后,太陽正熱烈地照射于大地,我坐在一張小木凳上,倚著一棵古老的大樹,遠處有農人們在勞作。地是一塊塊磚鋪的大片平地,這就是農人們所講的“場”,這場的上面, 也不均齊地長著好幾株大樹,樹的枝葉蓬松地伸展著,給場上的勞動者遮蔭。我的右面有一條小泥路,可通向稻田。右前,遠近散布著草屋,及深淡的樹木,高下相間。最遠處是一叢竹林,蒼翠得可愛。天邊浮著白云,飛著鵲兒,看著這園林,感到非常優美。

右邊的小泥路上,一個老頭兒不斷地把一擔擔稻米挑到場上,由兩個女子來“打稻”,其中一個眼睛是瞎的。他們的工作,一直沒有中止。在村上,就是八九歲的小孩子,也都有工作,打大豆啦,掃地啦,驅趕啄稻吃的雞和鳥啦……忙得很,又勤懇得很。

傍晚我的足又加重病勢,我們的居所已指定在“新園”。我很欣喜,便拐到那邊。新園的門口,有一個花圃,有松柏、白楊等樹,很像“別墅”,其實是從前的一所小學校。里面的房屋也很簡陋,不過總有了安身之處,也滿足了。母親在指定的一間房內已把床鋪安排妥當,我便橫倒在床上。

我傾聽著外面農夫們肩挑稻谷時吭唷吭唷的喊聲,那是勞動的歌聲!遠遠的還聽見打稻的聲音。沒有多久,便有淅淅瀝瀝的雨下了起來,天色也逐漸暗下去了。我苦著不能走出去看看,只聽著漸漸在遠處消失的吭唷吭唷的喊聲。突然喊聲又起了,似乎很急;我疑心天晴了,然而事實告訴我說天正在下雨……

“嘎”!房門開了,母親、楊先生等來了一大批人,冷清的房間里突然熱鬧起來,空氣也溫和了。談論之間,方知農人們在搶稻,惟恐稻被雨淋濕了要發霉。農人們真勤勞啊!我又贊嘆了。

一間尚寬的房間,右角擱上兩張木架子床,床前擱兩張桌子,榮哥這晚便睡在桌上。靠右面窗前又擱一張桌子。這一間房共有三扇窗,空氣尚能流通。桌子、椅子倒各有五張,還算舒適。

這時夜已降臨了,屋外的雨不停地下著,幽暗微明的洋燭照著我們進了晚餐,我便急于要睡。足上痛的地方請楊先生托一個老頭兒弄了一種老鴉眼睛草根敷在上面,據說會發散的。

我便在這生疏的異鄉,甜蜜地倚在睡魔的懷抱中了。——愿明天足疾痊愈吧!

——叔牟于十月

在新園內,除了我家外,還有兩家人家,陳家和繆家。陳家有一個孩子叫頓元的,生了病,很可憐。我又做了一篇瑣碎集成的散文,取名為《無罪的犯人》。

無罪的犯人

“新園”的天井里起了鬧聲,許多小孩都圍聚了起來。母親先伸長了脖子,視線射出了窗外,同時又不滿足地跑了出去。我也跟了出去。只見陳伯母的軀體彎著,用棉花在一個小孩的頭上揩。不一會兒那棉花上已染了紅色。那孩子的頭伸在陳伯母的肚子上,穿了一件舊的褪了色的紫的夾袍,坐在稻草堆上,讓他母親揩他頭上的血。陳伯母站起了,對我母親說:

“他一直睡在房里,鬧著要外面來外面來,今天太陽和暖,便抱他到外面來。西曬太陽,坐在稻草上,哪知他說要躺下去,把那段老木頭當枕頭,很不當心地躺下去,碰在老木的節枝上……”

我回頭一看,那是一根截下的老樹桿,桿上的節枝很多,倚在一個古青的石臺之旁。

“頭上碰破了皮,出血……”

母親連忙回房去取了玉樹神油來,與他敷了些在創口, 陳伯母再把一決毛巾在他頭上扎了起來,才完事。

不看不注意也罷,待我目光注視到那個已抬起了的孩子的臉上的時候,幾乎嚇我一跳!幾天住在這里,許多活潑的孩子的臉大都已熟了,而這個孩子卻沒有見過一面。使我害怕的,是那孩子的骨瘦的臉!那樣子跟老鼠的臉差不多,尖的下巴,突出的顴骨,深陷的眼珠,都充分地表現著他“瘦”的程度。尤其是他的嘴唇上,節節疤疤地生滿了干瘡,有的地方出了血,已凝成了紫色的固體。兩個鼻孔下也滿是紅的紫的,不知是血還是鼻涕之類。顴骨的旁邊,皮趺已凹了進去,并起了皺紋,一條細骨很明顯地架著薄皮突出著。全臉又是一種青灰色的成分,沒有一絲血色——這些都是幾乎嚇我一跳的原因。陳伯母又把玉樹神油給他敷了一些在大腿的上部及股部,那些皮膚完全是灰色,不像人類的皮膚,而且那皮上都起了一種皮屑。據陳伯母說,這大腿上及股上的瘡,謂之“困瘡”,是困的時候太多的緣故。啊喲!我又認為是新聞。

我掃興地踱回房中,覺得這孩子病得太厲害了。他的“瘦”的程度,加之他的靜,他的一言不發,實令人可憐而可懼。

太陽欣然地照射于大地。一個瘦的小孩,周身圍著棉被,坐在靠背椅上受日光浴。枯焦的臉,不時轉動著。深陷的眼睛很小,無力地睜開著。常常用五支骨的手來剝嘴唇上的干瘡,被他母親見了,便連忙阻止。

他的飲食,唯一延續生命的飲食,是每日幾碗湯似的糊粥。大家吃的時候,他才吃。有時嚷著,使加一次點心。吃的時候,是由他的母親或阿姨——繆師母用湯匙一匙一匙地送進他的口中。所謂菜,是他們到田里取來的“甜菜”,每吃幾匙粥,便吃一筷甜菜,而菜渣還要吐在一張預備好的草紙上。

一天中午,廳上的椅子上坐著一個頭上扎著白巾的病孩, 這孩子的旁邊又坐著一位老太婆,她是陪伴她的外孫的。

這位老太婆,眼睛大概半失明了,足上有風濕,走路是拐著的;說話時又含糊不清,做著手勢。我終日見她坐在她外孫旁邊,而從沒有聽見他們講一句話。只是坐著坐著…… 飯后,我的母親和沈先生都到了這廳上。談論之間,無意地談到了這個孩子,陳伯母說:

“本來是寒熱,傷寒,后來請醫生,都說是濕瘟,濕瘟,藥一吃錯,弄得大不行。最后只得換醫生看,才退了熱。但是瘦得不像樣,也不敢給他多吃……”

我又知道這孩子才十一歲,在新坊橋小學讀書,四年級。曾經留過級的。

商量的結果,決定將他送到鎮上張春芳醫室去調理調理。便由他母親馱在背上而去。

母親暗下對我說:“天天吃口糊糊粥,真是挨挨命的。我想無論如何要好好調理,吃點有滋養的東西。你們從前生病之后,不知吃了多少滋補品,華福麥乳精呀,代乳粉呀, 葡萄糖呀,果子鹽呀……就是現在還每天吃華福麥乳精和果子鹽。這個孩子,若不好好調理,一定不會健康的。”

天已經暗下了,大地上起了灰色的迷霧。病孩伏在他母親的背上,已經回到了新園的廳上。母親趕快奔過去問訊,我也跟著過去。陳伯母快捷地說:

“郎中說就要吃西洋參,是清補的。又說熱雖然退了,而內中還有虛熱。他的指頭又腫大,也給了些藥。我想西洋參到什么地方去弄?時局又如此……”

母親便介紹他用華福麥乳精,也是很好的調養品。然而,也要到城里去買。況且城里市面全無,不知買到買不到。母親寫了一封信給榮哥說,代購華福麥乳精半磅,在星期六下午帶來。

颼颼的風吹樹葉聲,使我感到大自然的情趣。吱吱的鳥鳴,又促我想到活潑自由的情感。那是在新園的門口,花圃中間。然而使我注意的,是一種“哼”的聲音,而且哼了好久了。我似乎呆住了。良久,又不介意地跑開,對于這隱約不清的哼聲,大概也忘了吧。但是,待我回到門口時,那聲音又使我注意了,我不知道這聲音是發出于何處,聽了一會,便決心不管怎樣地跑進里面去。突然那聲音是大而清楚了,我立刻猜想到這聲音是那病孩所發出的,我心中生了莫名之感……

干澀而枯燥的喊聲,呼吸迫促間迸出的喊聲,無力的、 悲哀的,永遠沒有變更的聲調:

“ang……甜肉吃……ang……要甜肉吃……ang……要甜肉吃……ang……”

我走到廳上,一個在椅子上的小孩,頭伏在臂上,那聲音就是在他口中所發出。他的外婆也似乎沒有辦法地坐在旁邊。四周的小朋友——病孩的弟妹,都欣然地在說笑玩耍。我憐憫他吧?我嫌惡他吧?我都不知道!我所知道的,是我的面部不好看,是皺起了眉頭。

我終究不明白他要吃的“甜肉”是什么,難道真要吃肉了?后來他阿姨說,是要的“甜菜”。我以為要吃甜菜也用不到喊整個半天,但他卻還要繼續喊下去呢。

他們聽了這種哼,認為人“煩”,太“戳耳朵”,便想法制止。這孩子平日最怕他父親,于是他的嚴父便走來說:“你們大家都走開,我來陪他!”

他的“你們大家”,其實是對他岳母所說,那老太婆便拐進房里。那嚴父便站在病孩的面前,發揚了“嚴”的精神。啊喲!真是靈不靈,當場試驗,果然那哼的聲音斷絕了。

小保姆紅英送飯來,說:

“沈先生說,陳家的小佬大概嘸不用了哩,不曉得到底怎么? ”

我想這也未必。母親的話很對:“這孩子若不好好調理,那才恐怕有意外。”

我對母親說:“我看他食欲非常旺盛,前兩天鬧著要吃要吃,看看他似乎……”

我沒有適當的話語結束,便搖了兩下頭,皺了一下眉。

“他喊是煩躁的緣故,最好有點消遣才好。”母親說。“他的外婆不會講故事,那他們也應該安慰安慰他。否則給他本書看看。”我說。

“看書頂傷神,又壞眼睛。阿榮就是病后看書,現在弄成近視。”母親說。

“那末,……有什么法子?”我似乎沒有了捉摸。

“唉!”母親也嘆了一口氣。

突然我們又聽見那孩子的喊聲了,依然是那般枯澀、無力。

“又在喊了!”我又補上一句。

“ang……要飯吃……ang……飯吃……ang……”什么,甜肉之后又要飯了?紅英奔出去了。

廳上的方桌四周,坐滿了小朋友、大人們,是在融融樂樂地吃午飯。對于這個病孩的喊聲,仿佛沒有聽見。

大家沒有注意的結果,是那孩子竟站了起來,搖搖拐拐地挨到桌邊來了!這當然是出于意外的事,陳伯母回頭見他兒子的手竟伸出來抓桌上的食物,這才慌忙地站起來,口中大聲的:

“該死哩……”

一把抱起像小豬似的擲到椅子上。

“哇——”

我想這也是必然的。而且這哭聲是他用了全身之力。我滿想看到這哭聲有什么代價,來了!他們認為“刺耳朵”的哭聲的代價是予以脫掉一雙鞋子。但這根本對“止哭”是非但毫無效驗,卻還增加了他的高和銳,增加了“刺耳”的成分。我想他的那位靈驗的嚴父為什么不再發揚他的“嚴”的精神了呢?

原來那嚴父到鎮上賭場中去了。這次是他的母親和阿姨去執行看守、監視的職務了。然而這兩位菩薩,竟拿著飯碗在他面前吃給他看。于是這預備抓飯的手又上來了,這手的伸上來,非同小可!他母親動怒了。

“該死哩!你現在只好吃糊粥,薄粥都勿好吃,怎么可吃飯?吃了下去吐勿出咯!……要死的!這樣不懂道理,真是該死哩!真混賬之極!……”

無濟于事的一場罵終于結束。至于罵的對象,當然是仍舊在哼著,哼著。他們沒有辦法,索性不睬,省得麻煩。這真是“最好之良策”,“最好之良策”。

在大家吃完飯之后,陳伯母便在灶間盛了一碗糊粥來, 叫他的女兒——病孩的妹妹,到房里拿了一碗甜菜來,這病孩見了甜菜,便伸手去取。陳伯母忙說:

“不要給他!不要給他!他要拿手抓的!”

于是他的妹妹便站得遠一些,他手伸不到的地方,而且臉上還起了一種嘲笑的態度和勝利的驕傲。

然后陳伯母便給他吃粥,他頭搖來搖去不要吃粥,還堅持著“要飯吃”,但是這轉、搖頭,不過搖轉了幾下,便馬上屈服,吃糊粥了。如此,知道他的不吃,不過是他怯弱的示威而已,哪里是真的不吃呢?

我一笑便走開了。

暗的房間,屋頂又高。房底有一張舊的八仙臺,是兩位老太婆的食桌。沿兩壁擱了三張木架子床,沒有蚊帳,有兩扇高窗,上面都掛滿了稻草和植物的種子,還有些洋鐵罐之類的東西,滿是灰塵。外面的陽光是不能從這種窗子射進來的。地是泥地,堆著許多瓦器如缸、罐及木盆,這便是那病孩整天整夜睡著的一間房間。

最近又新進了一位病人,一個十四歲的女孩,是病孩的姊姊。

這房內起了厲聲的叫喚,不是他的外婆所能管的。因為這病孩手中所拿的鞋子,給他的妹妹看見了。這慣聽大人命令的小女孩,起來便搶奪那雙鞋子,他哪里肯放,死命抓住,口中連喊:

“娘娘給我的!娘娘給我的!要你管……唉!娘娘……”

他的健康有力的妹妹,當然是獲得勝利的,鞋子奪了下來。雖然平時跟她很和睦的哥哥在狂哭,她卻冷笑了兩聲,馬上又狠起臉孔,惡聲地自語,又像警告他的哥哥:

“告訴諾!一定告訴!一定告訴! ”

一面說,一面便走出了房門。至于到底有沒有去告訴給大人,我并沒有注意,所以不知道。

不過這位妹妹的“告訴”的威脅當然也沒有效果的。因為即使告訴了母親或阿姨,至多不過罵幾聲,因此他才放心膽大地號哭了 :

“啊……”悲哀而凄惻。

也是病人的姊姊,在另一張床上咆哮了!大聲嘶喊:

“你這該死的!再哭?不告訴爸爸打死你!勿曉得一日到夜叫,又勿死!”似乎是煩躁得抑制不住,只好爆發了。

榮哥星期六來了,沒有接到信,所以也沒有購華福麥乳精。后來母親到常州去帶了半磅來。那天張春芳醫生到新園來給我打清血針,又給王壽生先生打治療肺病的針的時候,陳伯母便帶問他兒子可吃華福麥乳精否,張醫生說:

“這種西藥(其實并不是藥)我倒沒有見識,不十分明了。而總之,吃西洋參是清補的。”

陳伯母又懷疑,我母親為之解說總吃不壞的。陳伯母方才小心翼翼地每天給他吃半匙。我想分量太少,也不會有多大益處的吧?

最近陳伯母上城去了,是為了辦理雇船到他們的故鄉高郵去。孩子們便都在阿姨的管束下生活了。尤其是那病孩喊著:

“娘娘!娘娘!來呀!”我最覺不忍。

但我又有什么辦法呢?

陳伯母回來了,船已弄妥,不過他們要先到常州城里,然后再乘船到高郵去。今天他們收拾行李,預備今晚到鎮上碼頭搭班船上城。至于繆家,還要住下去。

在傍晚,陳家大大小小出發了,我站在新園門口的石臺上,望著他們的行列,走動著的行列。十四歲的女孩由他的父親攙著走:那病孩伏在送他們的阿姨的肩上,望著后面。遠了,遠了……在金黃的稻田中露出半個身子蠕動著……終至不見了。

一種凄惻的喊聲,可怕的影子,也隨著在新園內永遠地消失了……

民國廿六年十一月一曰

脫稿于前黃鎮新園信用供給合作社

叔牟

我把它寫完了,不過不得不提一句:我在這篇文章中對孩子父母的描寫也許過火了一點,父母對子女之愛,是永遠不能否認的。

城內不時遭日機轟炸,母親回城去辦理建造地下室的事。后又下鄉一次,取了銀行的存折及一些首飾回城。因為十月底大場失守的消息傳來,母親預備到城里收拾東西,以備敵人攻過來可以全家向西逃難。瓏妹也回城了,所以留在前黃的只有我和祖母兩人。一日三餐是由楊先生家燒好派人送來,不用自己動手。我向楊先生借了許多書籍閱讀,《科學大綱》等很有滋味。還有一本楊先生的自傳手稿,名曰《雪樓自傳》,是他在獄中寫的,洋洋數十萬言,讀了,從此認識楊先生的為人。

有時與祖母互相講故事,有時寫點雜感回憶,生活倒還覺安閑。但是不時聽見城內日機轟炸聲,此間離城有三十六里,聽見炸彈爆裂聲很高,據說是重磅炸彈。此處鄉間,消息遲緩,不知現在形勢如何,心中很有些焦慮。

十一月初連日陰雨連綿,鄉間道路泥濘,我終日悶在家里,不能出游。有興即與楊先生或來筍姐談天,或與祖母講“一文錢”的故事。新園的廳上來了一架軋稻的機器,我又天天趕著去看他們工作。

三日之晚,我與祖母都已睡了,燈也熄了。突然房門嘭嘭嘭嘭地有人敲起來,那門本沒有門閂,用椅子堆起頂住了的。外面的人便把門推起來,椅子倒了。我急忙爬起,喊:

“誰呀?誰呀?”

心中非常驚懼。還好,是榮哥的聲音。他手中提了一盞燈籠,后面還跟了“叔叔”,就是姑母,我們都這樣稱呼她。他們身上滿是污泥,原來他們坐了一只船來前黃接我們回城去的。船老板是江北人,不認得水路,劃錯了路,總算到前黃,天早已昏黑。幸而在鎮上借得一盞燈籠,但鄉間道路泥滑,又都是田壟,一路走來,天昏地黑,又弄錯幾條路,總算摸到新園,已經大吃一頓苦頭。二人忙點了煤油燈,打水濯足后入睡。

次日早晨,令舟子把船開到小寺橋旁,我們匆匆進了早餐,便要下船。那時楊先生正在生病,只有沈先生和他家的女傭紅英來幫我們收拾,并且送給我們一餐午飯的菜米。在九時便下船,那時細雨迷蒙,船板上都濕了,舟子拔錨開船漸漸地離開了小寺橋。只見來送我們的沈先生獨自在迷霧中,樹陰中,消失了。

天氣陰沉得很,下著較大的雨,不過兩岸的景物卻極優美。我呆呆地望著在迷蒙中的遠近前黃鄉,默默地對她作最后分別的注目禮。

剛剛病愈的我,本不宜坐船的。這次不得已上了船,不到一小時,忽然頭昏起來,暈船了!“叔叔”(姑母)便把鋪蓋打開,鋪在船頭——艙里盡是甘蔗,不能進去。船是從江北來賣甘蔗的,原本已被封去做戰時運輸工作。我們和輪業公會會長陳季良商量后他幫我們雇來的。別的船都封去了,休想雇到。——讓我和袓母睡了下來。我午飯也沒有吃,只是躺著。心中想嘔,又嘔不出,只得睡。睡又睡不著,痛苦極了。

榮哥在船頭專做寫生的工作,看見了橋梁或特別的船只, 一齊收進一冊寫生簿。

我躺著一直未入睡,心中也并不感到和適。天已漸暗,船尚未進城,只開到塘河。我起來一望塘河寬闊若江,心中倒不禁為之一暢。逐漸地,天已全黑了,船進民豐橋,經民豐紗廠,進廣化橋……奈何船老板是江北人,不認識常州水路,東問西問,才得跟了另一只船往水關開來,哪知到了水關,早已關了,不準通行。這使我們焦急了,商議結果:只得將船開到對岸碼頭,將祖母扶上岸去,我也上岸,雇了一部黃包車,祖母坐車,由我跟著走到家。母親已睡了,急忙出來開門,付了車資。進來不一會兒,“叔叔”同榮哥也來了,我們便吃了一餐熱鬧的晚飯。

母親又說:

“今日你父親從上海來電報說:明日由上海放五部祥生汽車來接我們全家到上海去。但只好少帶行李,因為人多車少的緣故。但我不知道你們今晚會回來,便回一個電報去說:勿放車來。”

我們聽了,覺得父親突如其來之至!又覺得錯過機會,太可惜了!