日本的大陸擴張與“滿洲開拓”女性

李淑娟,王希亮

(哈爾濱師范大學 歷史文化學院,哈爾濱 150025)

日本的大陸擴張與“滿洲開拓”女性

李淑娟,王希亮

(哈爾濱師范大學 歷史文化學院,哈爾濱 150025)

隨著近代日本大陸政策的確立和實施,一批以賣淫為業的日本女性進入中國東北,被稱為“滿洲開拓”的“先驅女性”。同時,也有少數女性受軍部指派潛入東北充當軍事間諜,或為維護日本殖民統治秩序效力。九一八事變后,在日本當局侵略移民的總方針下,大批日本移民侵入東北,其中包括一部分“大陸花嫁”及“大陸之母”,她們身體力行日本殖民統治政策,成為集戰爭加害者與受害者于一身的悲劇女性。

日本大陸擴張政策;“滿洲開拓”女性;“大陸花嫁”;“大陸之母”

日本開港后,一批尋求海外“淘金”的日本普通民眾開始進入中國東北,隨著日本大陸擴張政策的確立及侵略行動的展開,進入中國東北的各色人等與日劇增。對此,日本學者曾形象地比喻,最先進入中國東北的是間諜,其次是帶著武器的軍人,再次是懷揣算盤的商人,其中還包括帶著生產工具的農民。[1]但也有日本學者研究認為,最先進入中國的不是間諜,而是女性,后者是“滿洲”“開拓的先驅者”[2]201-202。近年來,關于日本女性史的研究成為學術界令人關注的領域之一,但成果多集中在第二次世界大戰后日本女性社會地位的變化及政治地位的提升等方面。關于九一八事變前及日本侵華戰爭時期日本的“滿洲開拓女性”問題至今鮮有學術成果問世,故本文試作探討。

一、從事“滿洲開拓”的風俗業女性

風俗業泛指賣淫、歌舞、陪酒、賭博等供客人享樂的營業,是日本的傳統產業,其中賣淫女又稱“賣春婦”“賤業婦”“丑業婦”“接客婦”等,從事風俗業的女性多為農村貧困家庭的女子,其中摻雜有人身買賣、典當或典押關系。日本明治政府成立后,頒布了《藝娼妓解放令》,宣布禁止人身買賣,但仍保留風俗業制度,頒布《貸座敷規則》(座敷,鋪有草席(塌塌米)的房間;貸,即出租之意),規定“貸座敷業者必須尊重人身獨立的娼妓的自由意志”[2]225。但實際上,人身買賣關系并未杜絕,從事拐賣女性的“女衒”(日本江戶時代出現的專門拐賣女性的人販子)有增無減,甚至向海外拓展。如早期在上海以燒烤店為掩護的松尾、經營料理店的畳屋、紋身業的山口、無業的內田以及在東北的村岡伊平治等都是專門從事拐賣販賣女性的日本人。[2]204、2271893年,日本外務省頒布的《訓令第一號》稱,“近來有不良之徒游說各地,以花言巧語誘騙年輕婦女到海外,并以各種手段把她們帶到海外后,并非從事正當職業,而是強迫賣淫,從中獲利,致使在海外遭受難言之苦的婦女人數增多”[2]231-232。

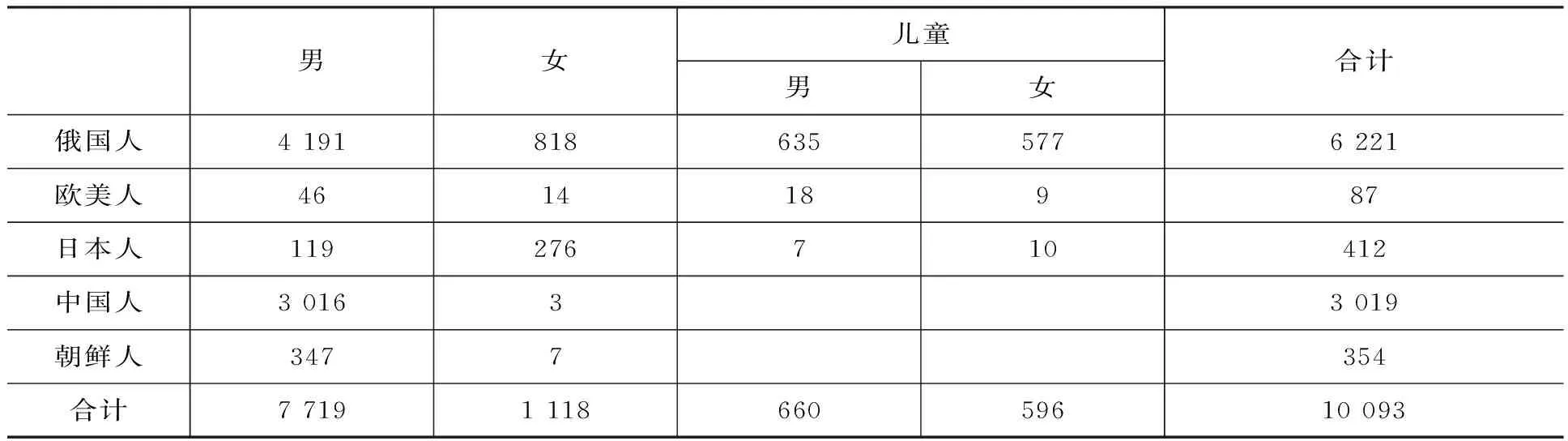

盡管日本政府出臺了某些決策,但實質上并未取消娼妓制度,甚至以所謂的公娼制度肯定風俗業的合法性。因此有大批日本女性或為了生計,或上當受騙,紛紛涌向海外。據史料載,從1870年開始,就有日本女性進入新加坡、暹羅等東南亞地區。1876年,日本在海參崴成立貿易事務所,部分日本女性隨之來到該地。相關統計詳見下表[2]203:

1884年3月在海參崴的人口國籍及數量

從上表可知,1884年,海參崴人口總數1萬余人,其中日本人共計412人,女性為276人,男性119人,女性明顯多于男性,她們多來自九州島原或熊本天草的貧苦人家,經“女衒”的“中介”,從長崎乘俄船來到海參崴,以俄國人或中國人為對象,從事性服務業,時稱“からゆきさん”,意為到中國賺錢。

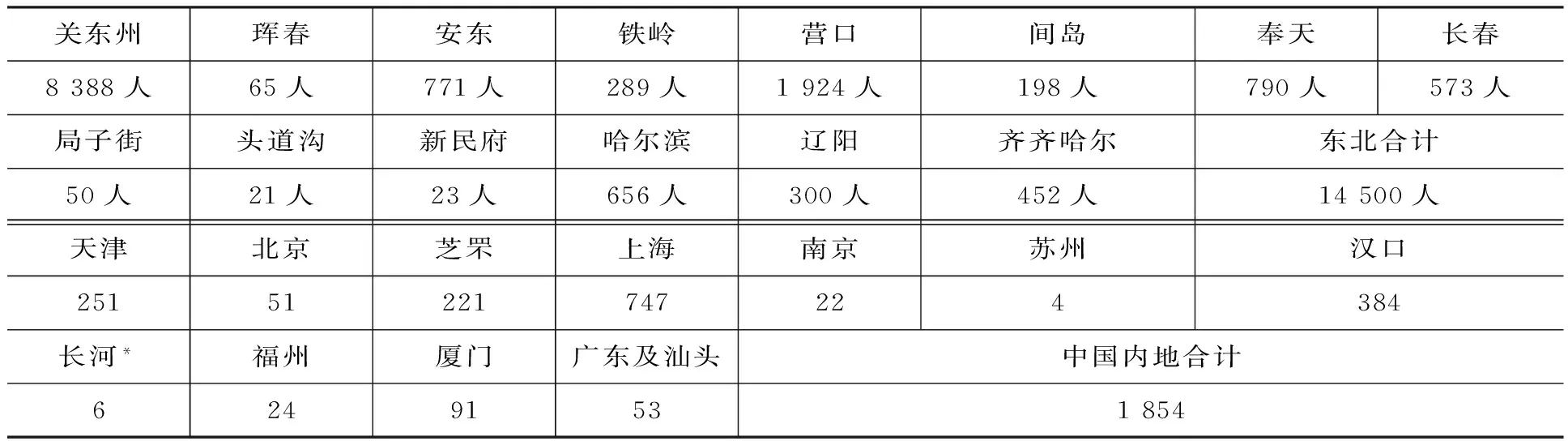

此后,由于中東鐵路的修建,大量日本女性進入哈爾濱、奉天等地。據1910年代初的統計,在中國從事“風俗業”的日本女性達16 424人,尤其集中于東北,人數達14 500人,其分布情況見下表[2]232-233:

關東州琿春安東鐵嶺營口間島奉天長春8388人65人771人289人1924人198人790人573人局子街頭道溝新民府哈爾濱遼陽齊齊哈爾東北合計50人21人23人656人300人452人14500人天津北京芝罘上海南京蘇州漢口25151221747224384長河*福州廈門廣東及汕頭中國內地合計62491531854

由于日本政府繼承和堅持“傳統業”的女性賣淫業,對日本女性出走海外持支持和贊同態度。特別是甲午戰爭之后,日本侵占朝鮮,其海外勢力入侵中國,日本軍人也被派駐海外,于是日本國內興起一股為軍人“慰安”的濫調,這極大地助長了“公娼制度”的實施。日本近代著名“啟蒙思想家”福澤諭吉就極力鼓吹“娼婦出走海外”,為此他炮制了三條理由:一是對于在海外孤身的男性而言,娼婦可以提供其快樂。二是娼婦可以撫慰海外之士兵的心靈。三是娼婦在海外可以賺取大量錢財,寄錢回家有利于家鄉建設等。[3]著名作家二葉亭四迷也是“娼婦出走海外”的積極贊同者,他稱“日本丑業婦勢力在風化俄人的同時,也促進日本雜貨的輸出,比如魚松在俄人中間成為極有滋味的食品,特別珍貴,近年來刺激魚松大量出口俄國,是日本丑業婦教唆俄人的結果……日本生活方式在俄人中間流行,日本貨是上品的理念不斷提升,擴大了日本商品的銷售渠道”[2]203。

正因為“娼婦出走海外”給日本帶了極大的利益和實惠,日本政府于1896年,在臺灣確立了“公娼制度”。同年,日本政府又頒布《移民保護法》,雖然明確禁止海外的娼婦營業,但朝鮮和中國卻不包括在內。在此背景下,眾多日本妓女進入兩國。日俄戰爭后,關東州都督府頒布了《貸座敷規則》,這是在中國東北最早實行的“公娼制度”規則。

不言而喻,日本的“風俗業”女性為了生存進入東北,其首要目的是賺錢。但是,由于常年受日本軍國主義思想的熏染及經濟利益的驅動,其中一些人或明或暗地執行日本軍部的命令,“兼職”從事情報工作。日俄戰爭期間,“日本間諜得到からゆきさん的幫助”,她們在陪伴俄國軍人時,“哪里駐有多少軍隊,哪里的軍隊轉移到何方,最近又運來多少門炮,口徑是多少,都通過伴寢交談中獲得。這些情報通過諜報人員傳遞給日本軍事當局,在對俄政策方面起到非常重要的作用”[2]204。英國人撰寫的《日本情報機構秘史》中,也專門記述了からゆきさん在情報工作中發揮的作用,“日本妓女對那些情報搜集人員來說是極其重要的。福島甚至寫了一首題為《落地花瓣,燦燦明星》的詩,詩中描述一位妓女如何變成崇高的愛國者。石光真清從1899年到日俄戰爭開始以前在“滿洲”擔任情報官,職業是巡回攝影師。他招募了許多這類婦女充當間諜。他指出,在19世紀80年代,許多日本婦女來到海參崴,由于溫婉和善,她們很受當地人的歡迎。至19世紀末20世紀初,她們形成了一個遍布俄國遠東地區的情報網。[4]其他如資料記載的“西伯利亞阿菊”“滿洲阿菊”等都是從事此類活動的代表性人物。[5]

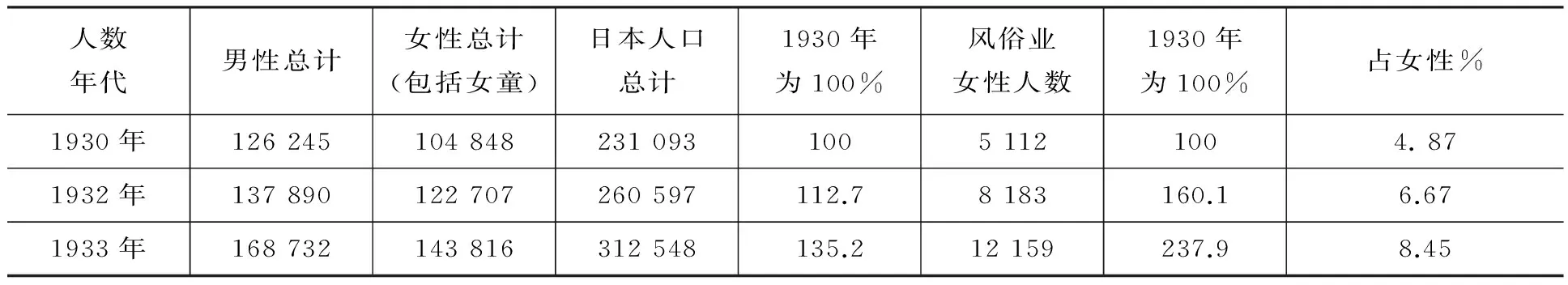

九一八事變后,東北成為日本人的“新天地”,吸引更多的風俗業女性涌進東北,尤其是在沈陽、長春、哈爾濱等大城市,日本女性“三五人乘坐俄羅斯風格的大馬車,濃裝艷抹,穿著華麗,嘰嘰喳喳地穿行。在滿鐵醫院、百貨商店都能看到她們的身影”[6]序言。具體數據詳見下表[6]3-4:

九一八事變前后東北日本人數量及風俗業女性人數對比

分析上表,一是事變后日本人口數量明顯膨脹,從事變前的23萬人猛增至31萬人,為事變前的1.35倍。尤其是居住關東州及滿鐵附屬地以外的日本人數量猛增,從1930年的5 836人增至33 560人[6]3,為事變前的5.7倍。二是日本風俗業女性人數劇增,從5 000余人增至12 000人,為事變前的2.37倍,占日本女性人口比例也從4.87%增至8.45%,可以看出從事風俗業女性的增長速度。

再以日本風俗業女性分布的城市來分析,如果以九一八事變當時各城市從事風俗業的日本女性數量為100%,到1933年,大連增至140%,奉天為220%,吉林(市)515%,哈爾濱557%,長春701%,齊齊哈爾則為1217%。[6]7說明九一八事變后,日本人口迅速向“北滿”地域擴張,從事風俗業女性的數量也水漲船高。甚至連“北滿”偏僻地區也不乏日本風俗女性的身影。1933年當時,黑龍江畔的璦琿有日本賣淫女36人,大興安嶺的呼瑪有8人,鷗浦有1人。她們都是伴隨日本殖民統治者或日本資本入侵的腳步進入各地的。

以上從事風俗業的日本女性多是出身農村貧困家庭,因からゆきさん發源于九州,如果按地域別順位,出身九州長崎的日本女性人數最多,以下地域別順位分別是福岡、熊本、北海道、東京、大阪、廣島和山口等地。 從事風俗業的女性中還有一部分朝鮮人,以關東州管轄區(包括滿鐵附屬地、不包括“北滿”地區)為例,1930年,從事風俗業的朝鮮女性640人,到1931年縮減到585人,1933年為464人,三年間減少176人。包括中國風俗業女性,人數也有縮減之勢,1930年為4 582人(同時期日本風俗業女性4 593人),到1933年減少至3 796人,三年間減少786人。而日本女性卻增至8 116人,三年間增加3 573人。中朝風俗業女性之所以減少,原因是“邦人接客婦飛速的增長”,“內地人從業婦的踴躍進入令人吃驚”[6]13-14。

九一八事變后,中朝風俗業女性數量的減少(大中城市及交通便利地區)以及日本女性的增長,反映了日本人口侵入東北的數量增長,這之中不僅包括軍隊,還包括財閥、商貿資本、土木建筑等行業人員。有評論指出,“追隨軍隊、土木關系的人們進入最前線的首先是朝鮮的娘子軍,待她們開拓以后,‘大和扶子’(日本女性)也接踵而來,朝鮮娘子軍難以與之競爭,只好向更前線移動……朝鮮娘子軍的勇敢和悲哀命運可見一斑”[7]。

二、“滿洲開拓”中的女諜河原操子與“韓太太”

“滿洲開拓”女性中,不僅僅是日本風俗業女性,還包括少數負有特殊使命,潛入東北從事間諜活動的女間諜,河原操子即其中之一。 河原操子出身于日本藩士家庭,早年畢業于東京師范學校,后入東京女子高等師范學校,曾執教于長野高等女子學校、橫濱大同學校和上海務本堂等,1903年秋受日本駐華公使內田康哉及武官青木宣純之命,潛入內蒙古喀喇沁王府擔任教師,暗中收集情報。

在喀喇沁旗,河原建立了蒙古族第一所女子學堂毓正女學堂,她自任總教習,負責教授日語、算術、手工、圖畫、音樂、體育等課程,還聘請了該旗寧姓女子和北京的張夫人為教員。由于她執教有方,學堂聲名鵲起,學員人數不斷增加,這都增強了她在該地的影響力。 當然,教學主要是為了掩蓋其進行間諜活動,從河原踏上喀喇沁旗的第一天起,她就注意情報收集。同時,以她獨有的親和力感染喀喇沁王,使之逐漸疏遠俄國,進而親近日本。更為重要的是,河原經常暗中觀察俄國在邊境的駐兵情況,并源源不斷地將情報輸送至北京公使館。尤其是日俄戰爭爆發后,河原提供了許多有價值的情報。正因為她在情報工作中的特殊“貢獻”,戰后受到了當局的“勛六等”嘉獎。有資料記載,在日本近代史上,因“軍事上的功勞”獲此“殊勛”的女人,河原當是第一人[8],可見河原對日本的“貢獻”之大。

日本女諜中還有一位頗有名氣的“韓太太”,本名中島成子,出生于日本櫪木縣小山市一個地主家庭,由于父親事故死亡,長兄游手好閑,家境逐漸衰敗,中島遂于1923年參加日本紅十字“滿洲本社”,進入東北謀生。后與京奉鐵路機務科長韓景堂結婚,經營一家“犁云農場”,中島在農場附設學校里講授日語、數學和算盤。中島給自己起個中國名字叫韓又杰,人們稱之為“韓太太”。日本關東軍發動九一八事變后,東北各地愛國軍民紛紛組建起各種形式的抗日義勇軍,接受多年軍國主義教育的“韓太太”再也不甘“寂寞”,只身去了奉天,自告奮勇充當偽治安維持會的聯絡官,往返于日本人和中國漢奸之間,傾心傾力為維護殖民統治秩序效力,因此被關東軍和偽滿洲國民政部聘為囑托(顧問)。有史料披露,關東軍向齊齊哈爾進犯之前,先是收買洮遼鎮守使張海鵬,唆使他領兵犯齊,“韓太太充當了說客,前往說項,成功地讓這位老人(張海鵬)出馬”。從此,“韓太太”“以此為契機,積極協助日本軍的討匪工作,與川島芳子的行動十分相近”[9]。“韓太太”能操中日兩國語言,又是女性,經常喬裝打扮深入到義勇軍活動的地區,為日軍收集情報,并自詡自己“既是間諜,又是謀略馬賊”。七七事變后,“韓太太”在北平糾集日本女性及漢奸太太組建“婦女宣扶班”,為日本的侵略行徑張目。期間,為了鏟除活躍在天津租界的中國地下武裝力量,她網羅一伙歹徒綁架天津英法商會的頭目,為日本憲兵闖進租界制造借口。從此,日本憲兵動輒以“保護英法僑民”為由進入租界,搜捕地下反抗勢力,給中國地下武裝力量造成極大威脅。

在日本女性中,還有一些人表面上進行小商品買賣,實則進行鴉片販賣活動。據記載,1917年在中東路陶賴昭有8戶日本人,其中5戶表面上經營藥品,實則販賣鴉片;在東寧三岔口鎮,被當地人稱為“鴉片王”的日本女人大久保杉子,因從事鴉片走私而發財;在安達,日人經營的池田雜貨店,實為鴉片煙館。此外,在中東鐵路沿線車站,經常有身著洋服的日本女子,向下車的商人兜售嗎啡等。[10]

三、肩負“滿洲開拓”的“大陸花嫁”與“大陸之母”

偽滿洲國出籠不久,日本當局先后招募5批3 000余名退役軍人,移居黑龍江省的依蘭、綏棱、密山等地,稱武裝試驗移民,主要任務是協同關東軍維持殖民統治秩序,鎮壓東北民眾的反抗。但武裝移民剛剛進入移居地,就遭到抗日武裝的不斷襲擊,有39人被抗日武裝擊斃,加之居住、生活環境同當局的宣傳大相徑庭,致使移民抱怨沮喪、意志頹廢,紛紛要求回國,甚至騷動鬧事,“就像患上了嚴重的傳染病似的,很快有數十人提出離隊”[11],當局稱之為“屯墾病”。為了穩住移民,移民政策制定者設想招募“大陸花嫁”(日語,新娘之意,即嫁到大陸的新娘),以便讓移民安心定居東北。1935年初,日本當局以“開拓滿洲新天地”為誘餌,在全國招募“大陸花嫁”,結果有130名18歲以上的女性應招,進入第二批移民據點千振村,嫁給單身武裝移民,成為第一批“大陸花嫁”。截至日本戰敗投降,這些“大陸花嫁”連同原日本主婦總計297人,為日本丈夫生養了194名兒童(男103、女91),[2]214為推廣“大陸花嫁”制度積累了經驗。

1937年,日本政府閣議通過關東軍制定的《百萬戶移民計劃》,決定在20年內向中國東北移民100萬戶、500萬人。為了在短期內把大批日本農民移居東北,日本當局采取分鄉、分村及組建青少年義勇軍等形式,將大批貧困少地的日本農民移居東北,“大陸花嫁”也被正式納入日本移民的各項計劃之中。1937年4月,日本拓務省在長野縣設置女子拓務訓練所,招募17歲至25歲的單身女性進行為期1至3個月的訓練,然后派赴東北,充當單身日本移民的新娘。拓務省在《大陸花嫁養成之意義》中特別強調,大陸花嫁“乃貫徹開拓政策之一翼”,“為確保民族資源,保持大和民族血統之純潔”,“向大陸移植日本婦道,創建滿洲新文化”[2]213。1938年,拓務省在日本全國23個府縣開設女子拓務講習會,到1941年,先后在愛媛、大分、山形、茨城、櫪木、靜岡等縣設立女子拓殖訓練所。此外,日偽當局也相應在東北各地設立開拓女塾,培訓進入東北的“大陸花嫁”。截至日本戰敗投降,分別在東安、北安、濱江、吉林、龍江、三江、牡丹江以及興安東省和興安南省設立幾十所開拓女塾,培訓內容包括“皇民修養、協和訓練、生活訓練、農事、家事、情操陶冶”等。[12]411-412據不完全統計,1941年,上述各所培訓“大陸花嫁”100人,1942年330人,1943年452人,以上800余名“大陸花嫁”經過培訓90%嫁給開拓地的日本單身移民,日本戰敗投降當時,在各女塾接受培訓的女性尚有309人。[12]412

從1938年開始,大批日本16歲至19歲的“滿蒙開拓青少年義勇軍”進入東北,其中不乏有12歲、13歲的少年,日偽當局先把這些青少年送到各地訓練所,進行以軍事訓練為主的培訓,但“屯墾病”很快在青少年中蔓延。從小接受軍國主義教育的青少年在中國土地上放蕩不羈,多次發生襲擾中國村落、盜竊村民財物、強奸中國婦女等事件。即使在訓練所內部,也時常發生集團斗毆、上崗睡覺、泡病號、毆打隊長等事件。為規制這些青少年,日本拓務省制定了“滿蒙開拓青少年義勇軍女子指導員”制度,在全國招募“寮母”,又稱“大陸之母”,條件是25歲至40歲接受過中等以上教育的單身女性,分配到各訓練所,負責引導青少年實踐日本的“大陸開拓”政策,消除“屯墾病”。同時照料青少年的生活起居,包括傳授炊事、縫紉、洗濯等生活常識。1939年4月,第一批“大陸之母”48人進入東北的各青少年義勇軍訓練所,1940年38人,1941年33人,截至1945年,計有176名“大陸之母”分配到各訓練所。[2]216然而,“大陸之母”并不能醫治青少年的“屯墾病”,甚至連“大陸之母”也染上“屯墾病”。一位和歌山出身的“大陸之母”被分配到孫吳縣訓練所,半夜里竟有少年撞進她的宿舍對其非禮,第二天她向訓練所長匯報時,所長竟嘻嘻哈哈當作笑話,這位“大陸之母”悲憤之余收拾行李離去。[2]216-217

日本戰敗投降后,由于關東軍的棄民政策,同其他開拓團民的命運一樣,“大陸花嫁”及“大陸之母”陷入求助無門的困頓中,總數約27萬開拓民中,集體自殺、遇難、疾病、饑餓等非正常死亡者約7.8萬人。[13]尤其是婦女、兒童作為弱者中的弱者,成為集體自殺事件中最無力的被動者,還有許多“大陸花嫁”因丈夫出征陣亡成為寡婦。盡管有些婦女兒童被寬宏大度的中國人收留,僥幸生存下來,但“日本殘留婦人”及“日本殘留兒童”事實存在的歷史悲劇卻無法湮滅。

結束語

日本確立并實施大陸政策以來,一批從事風俗業的日本女性最早踏進中國東北,她們活動在中東路沿線及大中城市,主要服務對象是地方官紳、中俄工商界人士等。日俄戰爭后,日本軍人、滿鐵及財閥進入東北,她們的服務對象轉向日本人,這也就不難解釋九一八事變后日本風俗業女性人數劇增的原因。值得注意的是,盡管這些人是以“淘金”為第一目的,但她們畢竟多年接受軍國主義的熏陶,出于自身利益和“國家利益”的驅動,其中有些人主動或被動為日本大陸擴張政策效力,起到了日本軍政界難以替代的作用。還應該指出的是,日本在中國東北公娼制度的確立,與戰爭時期強征中國、朝鮮、菲律賓等國“從軍慰安婦”有著本質的區別,后者是剝奪女性人權和尊嚴,令人發指的反人道、反人性的罪行。但令人費解的是,直到今天,日本右翼社會仍然打著所謂公娼制度的旗號,竭力掩飾強征從軍慰安婦的罪行,頑固不道歉、不謝罪、不反省,透視出日本對戰敗耿耿于懷的陰暗心理以及扭曲的戰爭觀和歷史觀。

河野操子與“韓太太”等女性間諜,在流入東北的日本女性中雖屬個案,但她們的能量和影響不能小覷。她們在身體力行大陸擴張政策、擾亂東北社會秩序、禍亂東北政局等方面發揮了日本軍部不可替代的作用。還有些日本女性依仗日本政府及軍事武裝力量的后盾,無視中國法律,秘密從事鴉片毒品走私活動,為東北地區毒品泛濫推波助瀾。

日本發動九一八事變后,數十萬開拓民進入東北,其中包括一部分“大陸花嫁”和“大陸之母”,繼續著日本女性的近代悲劇。應該指出的是,在日本侵略擴張的總方針下,她們既是身體力行日本擴張政策的戰爭加害者,同時又是日本大陸擴張的犧牲品。

[1][日]永田稠.滿洲移民前夜物語[M].東京:日本力行社,1942:8.

[2][日]大江志乃夫,等,編.近代日本と植民地[M].(5·膨張する帝國の人流).東京:巖波書店,1993.

[3][日]福澤諭吉.人民の移住と娼婦の出稼[N].時事新報,1896-01-18.

[4][英]理查德·迪肯.日本情報機構秘史[M]. 群益,譯.北京:群眾出版社,1985:74.

[5]王希亮.日本來的馬賊[M].濟南:濟南出版社,1995:258-263.

[6][日]平林廣人.滿洲における邦人接客婦の勢力[M].ダイムス通信社,1934.

[7][日]海路昌臣.赤裸裸に観た北滿[J].國際パンフレット通信第690號:22-24.

[8][日]河原操子.カラチン王妃と私[M].東京:芙蓉書房,1969:102.

[9][日]渡邊龍策.女探?日中スバイ戦史の斷面[M].東京:早川書店,1965:76.

[10][日]塚瀬進.滿洲の日本人[M].東京:吉川弘文館,2004:72-73.

[11][日]藤田繁.草の碑·滿蒙開拓団棄てられた民の記録[M].金澤市:能登印刷出版部,1989:160-161.

[12][日]滿洲開拓史刊行會.滿洲開拓史[M].東京:全國拓友協議會發行,1980(非賣品).

[13][日]木島三千郎.滿洲1945年[M].東京:原書房,1986:132.

〔責任編輯:曹金鐘〕

2015-06-02

2013年黑龍江省高等學校人文社會科學學術創新團隊項目

李淑娟(1965-),女,黑龍江肇源人,教授,碩士研究生導師,博士,從事抗日戰爭和東北淪陷區史研究。

K264.3

A

1000-8284(2015)09-0204-05