回鄉記

盧素玉

父親年逾古稀,一直想找個機會重返當年下放的地方,也即是我出生之處。條件稍好些,父親便跟當時的村團支部書記、后來的村支部書記聯系上,在鎮圩上的路口等著驅車進入。

久未謀面,只是從別處找來的號碼聯系上。再見面,互相愣怔了半天,打量一番,才喊出彼此的名字。當時的村團支部書記、十七八歲的小伙子早已滿頭華發,看似與父親相差無幾,精干的個子,幽默爽朗的話語,幾句土話,拉回大家熟悉的感覺。

這是鄉鎮的入口處,需往里走二十幾公里才能到達,必須經過三個村子。父親一路上念叨著這是什么村,那是什么路,沿途有什么變化,那時的樹沒那么高,現在經過封山育林都長高長密了許多,岔路口那棵大榕樹還在,一些老房子依然立著,依稀能看出當時的風貌。路上時不時碰上熟人,老支書不時從車上下來嘮會兒嗑,抽支煙。山路崎嶇,左拐右彎,上坡下坡,好在都是水泥路,村村通水泥路,交通便捷。越往里走,房子越稀少,樹木越茂盛,坡坎也越多,彎道越來越崎嶇。搖下車窗,滿眼綠意,迎面撲來的是清新純凈的空氣,夾雜著山野草木的清香,呼吸變得愈加舒暢,似乎是吸氧一般。車子行駛了三四十分鐘,幾處大山突兀在視野中,大山圍攏懷抱中的村子便是父母魂縈夢牽了幾十年的地方——贛南黃坡村。

這幾十年,在父母的口中,這個地名出現的頻率很高,但我一直未曾探訪過。只是覺得是一個不相干的地方而已。而今真的出現在眼前,首先是覺得此地的特別。它就像是一個世外桃源,據說,除我們進山的水泥路外,還有三條土路四通八達,但需翻山越嶺,它在四個鄉鎮的中心點,因為此地山最高,這片區域便成了真正的世外桃源:寧靜、靜謐、安逸、祥和。山中野豬、麂子經常出沒,據父親說,當初親身經歷麂子躥過身邊的事。遠處山峰郁郁蔥蔥,樹種繁多,尤以山腳下的毛竹居多,綠意盎然,一水的綠色,仿若可以擰出水來的透亮;一條小溪蜿蜒繞村而過,尤能見小魚兒在游弋。在擁擠的城市群,在工業化的時代,污染源、重金屬侵蝕水質日益嚴重的今天,能看到如此清澈的小溪流真是意外,這是僅存的一些原生態的陣地,退縮在大工業時代的一個角落,如同孩童的眸子那般天真與無邪;田里莊稼已經成熟,黃澄澄的,沉沉地掛墜枝頭,一大片一大片的黃寓意著豐收與富足;溪邊的果樹高大茂盛,恣意地成長,在這,沒有束縛,沒有憋屈,這是一片沃土,有足夠的根基與水分,向人們提供豐碩的果實。

車子開到村頭,老支書迫不及待地下來,老支書也離開二十幾年了,家中的房屋也早已圮毀,但一年至少回來一次祭祖燒紙。一下車,便碰上村小的校長,當年的村支書之子,也是父親的學生,認了半天,驚訝地叫了起來,村子平日寂靜,少有外人來,在四周勞作的幾個婦女,被父母一個個叫出名字來,“代姣”“毛女”“謝姣”……眼前的一個個黑瘦、精干的白發婦女從地里、田邊、屋內聞訊立即圍攏過來,故人相見,分外驚喜,辨認也花了一番工夫,互相打量,畢竟四十多年未見,當年年輕、各有特色的人物譜在眼前呈現,如今已是兩鬢染霜、滿頭華發、面露溝壑、缺牙耳背的老人,這是怎樣一種復雜的心境:當年高挑苗條、扯著大嗓門唱山歌的代姣,如今精瘦干癟黑臉膛,一笑露出金燦燦的假牙,是她嗎?當年剛當上新娘、梳著兩條大黑亮辮子的、能干利落的謝姣,如今行動蹣跚、體型寬大,是她嗎?當年反應敏捷、油嘴滑舌的儀姣,如今不露聲色、佝僂著的,是她嗎……鄉音還是那個鄉音,只是面容蒼老,歲月無情,在四十多年未見的臉上依稀殘留著當時的音容笑貌。

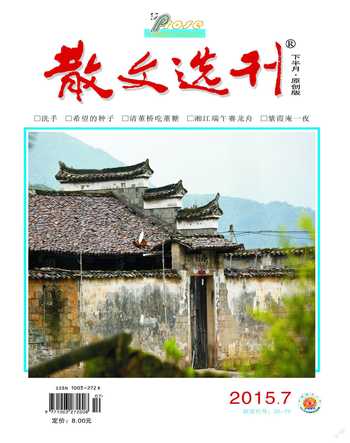

大家拉著手走村串巷,在各家逗留,促膝長談,交談甚歡,有一種久別的喜悅、激動、興奮。老支書帶我們來到當年生我養我的地方,原來的土坯房屋子早已傾圮不復存在,旁邊的屋子殘存著當年的木窗,斑斑駁駁,土墻上爬滿了南瓜、絲瓜藤,仔細辨認才依稀看得出它的面貌。父親說,當年我媽在這生我的時候,是他親自在燒水、伺候,而今當年那個呱呱落地的我,卻已成了中年婦人,隨夫攜子。往右走的正廳門口,七零八落地堆了許多雜物,但兩邊的門聯卻依然清晰可辨,隸書體,紅字,當年的熱血口號“偉大的……”父親一眼認出,這是當年他手書的。

時空凝固在四十多年前,在這個僻靜的小山村。

在那個火熱的年代,窮鄉僻壤里一下涌入了眾多外來客。聽說此地山清水秀,柴火不用外運,直接上山砍來即可;因為遠離鄉鎮,這安靜的一隅可以遠離紛爭。盡管有些人因路程偏遠,交通不便,去了后回來就調整地方了。但父母卻依舊無悔地選擇這個地方,風景秀美,遠離塵囂。

父母在此待了五年,一個帶隊管理一些上海知青,一個在村小當教師。父親當時二十五六歲,說是帶隊,但與知青們情如一家,在他看來,當時這些上海的孩子們十幾歲、二十歲,風華正茂,豆蔻年華,剛從城市中來,鬧了不少趣事:不會燒柴,差點把房子燒了;不會煮飯,水放少了,都成鍋巴了。父親也都很照顧他們,有女生不方便時,父親會安排她們休息,遇有流氓調戲,合力抓起來教訓;一起下田插秧,上山砍柴,樣樣農活,逐漸地熟練起來。當地民風淳樸,村支書和群眾也很照顧他們,平時有些番薯、花生農產品都會分些給他們,生活上體貼細致入微,真正打成一片。

知青們在農村,向農民群眾學習,體會到農事的不容易,也感受到農民的深情厚誼,水乳交融。直至現在,這班上海知青時常打聽老支書等人的聯系方式,還時常會回來看望他們,熱情有加,一起回味當初那段難忘的經歷。而母親在這個山村里,客家人尊師重教的傳統一直沒有被當時的爭斗所泯滅,對教師都是相當尊重,對文化知識是有著渴求與羨慕的。

當歲月的車輪駛過四十多年,這段經歷相信在每個人的生活里都印下不可磨滅的記憶。如火的青春,熾熱的情懷,定格在這個門聯上。

離開時還太小,才一兩歲,但回來時卻不覺得陌生,似曾相識。還是這個經度,這個緯度,這片土壤,這片暖陽,連光線都是這個角度,這種感覺難以名狀,想哭……這就是我曾經熟悉而又陌生的家鄉。